はじめに

「なんで日本の給料って全然上がらないんだろう?」「うちの会社、優秀な人材がなかなか採れないな」「転職したいけど、なんか踏み切れない...」

こんな悩みを抱えているビジネスパーソンは多いのではないでしょうか。実は、これらの問題には共通する根本的な原因があります。それが雇用の流動性の低さです。

日本の雇用流動性は国際的に見て極めて低く、これが様々な経済・社会問題を引き起こしています。ビジネスパーソンの皆さんにとっても、この問題は人材確保、組織づくり、そして自身のキャリア形成において無視できない重要なテーマです。

この記事では、データに基づいて日本の雇用流動性の現状を分析し、その問題点と解決の方向性について徹底解説していきます。

雇用の流動性とは何か?基本概念を理解しよう

雇用流動性の定義

雇用の流動性とは、労働者が企業間を移動しやすい度合いのことを指します。簡単に言えば、「転職のしやすさ」や「人材の動きやすさ」を表す指標です。

雇用流動性が高い社会では、人材が自分のスキルや能力を最大限活かせる職場を求めて積極的に転職し、企業も必要な人材を柔軟に採用・配置できます。一方、流動性が低い社会では、人材が一つの企業に長期間留まり、労働市場での人材移動が少なくなります。

雇用流動性を測る指標

雇用の流動性は以下のような指標で測定されます:

| 指標 | 説明 | 日本の現状 |

|---|---|---|

| 転職者比率 | 年間転職者数÷就業者数 | 4.8%(約329万人) ※2023年データ |

| 勤続年数1年以内の割合 | 勤続1年未満の従業員の割合 | 7.3%(各国比較最低) |

| 離職率 | 年間離職者数÷期首従業員数 | 業界平均約15% |

| 中途採用比率 | 新規採用に占める中途採用の割合 | 約25%(新卒が圧倒的多数) |

メンバーシップ型 vs ジョブ型雇用

日本の雇用流動性の低さを理解するには、雇用システムの違いを知ることが重要です。

| 要因 | 影響 | 具体例 |

|---|---|---|

| 多様性の欠如 | 同質的な組織文化 | 同じような経歴・思考の人材ばかり |

| 外部知識の流入不足 | 新しいアイデアの不足 | 他社のベストプラクティスが入らない |

| リスクテイクの回避 | 保守的な経営判断 | 失敗を恐れて新しい取り組みを避ける |

| スタートアップ人材不足 | 起業家精神の欠如 | 安定志向で起業を選ばない |

メンバーシップ型雇用では、企業が「人」を採用して様々な職務を経験させながら育成します。対してジョブ型雇用では、明確な「職務」に対して最適な人材を採用します。この違いが、雇用流動性の大きな差を生み出しています。

衝撃的データ:日本の雇用流動性は世界最低レベル

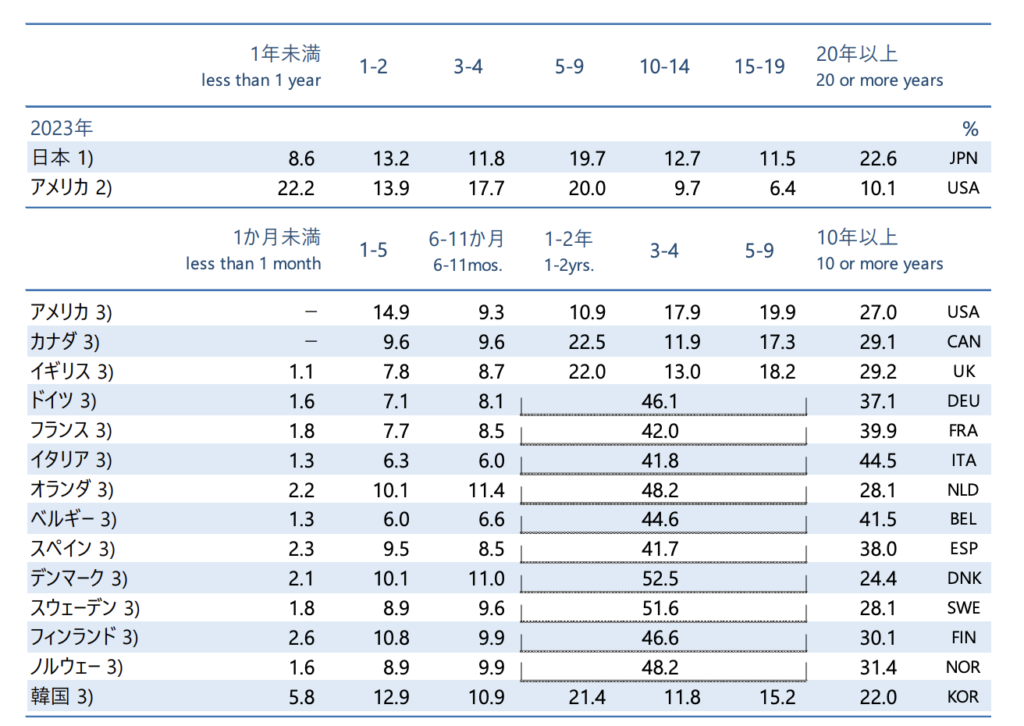

国際比較で見る日本の位置

日本の雇用流動性の低さは、国際比較データを見ると一目瞭然です。

| 国名 | 特徴 |

|---|---|

| アメリカ | 解雇規制緩やか、転職が一般的 |

| イギリス | 柔軟な労働市場 |

| ドイツ | 職業訓練制度が充実 |

| フランス | 解雇規制は厳しいが転職は活発 |

| 韓国 | 急速な労働市場改革 |

| 日本 | 終身雇用、年功序列が根強い |

この表を見ると、日本の雇用流動性がいかに低いかが分かります。特に勤続1年未満の割合では、アメリカの約2分の1以下という驚くべき低さです。

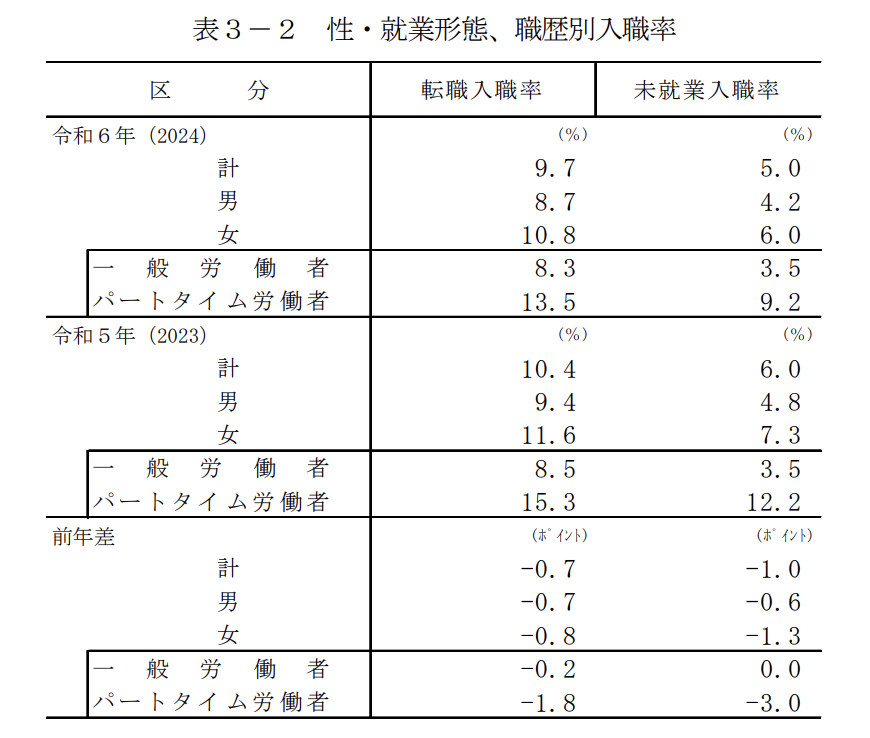

日本企業の中途採用実態

リクルート社による企業への調査によると、2023年上半期に中途採用を実施した企業は79.5%に上っているものの、既存の労働者のうち10%未満とまだまだ限定的です。

日本の雇用流動性が低い5つの根本原因

では、なぜこれほど雇用の流動性が低いのでしょうか。その根本原因を探っていきます。

1. 終身雇用制度の根強い浸透

日本では戦後復興期から高度成長期にかけて、終身雇用制度が企業経営の根幹として定着しました。

終身雇用制度の特徴:

- 新卒で入社した会社で定年まで働く

- 企業が雇用を保障する代わりに、従業員は忠誠心を提供

- 長期的な人材育成とスキル蓄積

- 企業特有のノウハウやネットワークの構築

この制度は高度成長期には機能しましたが、現在の変化の激しいビジネス環境では制約となることが多くなっています。

2. 新卒一括採用システム

日本独特の新卒一括採用システムも、雇用流動性を阻害する大きな要因です。

このシステムにより、新卒のタイミングを逃すと就職が困難になり、一度就職すると転職へのハードルが高くなるという構造ができています。

3. 年功序列型の賃金体系

年功序列制度も雇用流動性を低下させる要因の一つです。

| 勤続年数 | 基本給上昇率 | 退職金積立 | 転職時の損失 |

|---|---|---|---|

| 1-5年 | 基準 | 少額 | 限定的 |

| 6-10年 | 勤続年数に比例 | 増加 | 中程度 |

| 11-20年 | 勤続年数に比例 | 大幅増加 | 大きい |

| 21年以上 | 勤続年数に比例 | 最大 | 極めて大きい |

勤続年数が長くなるほど転職による経済的損失が大きくなるため、労働者は現在の会社に留まるインセンティブが強くなります。

4. 企業内部労働市場の発達

日本企業では、外部から人材を調達するよりも、内部で人材を育成・昇進させる「内部労働市場」が発達しています。

内部労働市場の特徴:

- ジョブローテーションによる多様な経験

- 企業特有のスキル・知識の蓄積

- 内部昇進による管理職登用

- 企業固有のネットワーク形成

これにより、従業員は他社で通用するポータブルなスキルよりも、自社特有の能力を重視するようになります。

5. 転職に対する社会的偏見

日本では長らく転職に対してネガティブなイメージが存在してきました。

従来の転職イメージ:

- 「我慢が足りない」

- 「忍耐力がない」

- 「忠誠心に欠ける」

- 「協調性に問題がある」

しかし、近年この認識は変化しており、転職に対してポジティブなイメージを持つ人が増加しています。

雇用流動性の低さが引き起こす5つの深刻な問題

問題1:賃金水準の停滞

雇用流動性の低さが最も深刻な影響を与えているのが、賃金水準の停滞です。

| 指標 | 日本の現状 | 国際比較 |

|---|---|---|

| 平均年収 | 約430万円 | OECD平均以下 |

| 実質賃金上昇率 | 過去30年間ほぼ横ばい | 他先進国は30-50%上昇 |

| 時間当たり労働生産性 | 56.8ドル(OECD29位) | 主要7カ国で最下位 |

なぜ流動性の低さが賃金停滞を招くのか:

- 競争原理の欠如:転職が少ないため、企業は高い賃金を提示する必要がない

- スキルプレミアムの低下:専門性よりも企業特有の能力が重視される

- 労働市場の硬直化:需給調整機能が働きにくい(投資すべきセクターに人材が集まりにくい)

問題2:生産性向上の阻害

日本の労働生産性が長年低迷している背景には、雇用流動性の低さがあります。

問題3:イノベーション創出の困難

雇用流動性の低さは、イノベーション創出を阻害します。

| 要因 | 影響 | 具体例 |

|---|---|---|

| 多様性の欠如 | 同質的な組織文化 | 同じような経歴・思考の人材ばかり |

| 外部知識の流入不足 | 新しいアイデアの不足 | 他社のベストプラクティスが入らない |

| リスクテイクの回避 | 保守的な経営判断 | 失敗を恐れて新しい取り組みを避ける |

| スタートアップ人材不足 | 起業家精神の欠如 | 安定志向で起業を選ばない |

問題4:グローバル競争力の低下

雇用流動性の低さは、日本企業のグローバル競争力にも深刻な影響を与えています。

グローバル企業に求められる要素:

- 迅速な意思決定

- 多様な人材の活用

- 専門性の高い人材の確保

- 変化への適応力

しかし、日本の雇用システムはこれらと逆の特徴を持っています。

問題5:個人のキャリア形成機会の制限

雇用流動性の低さは、個人のキャリア形成にも大きな制約をもたらします。

キャリア形成への影響:

| 側面 | 影響 | 結果 |

|---|---|---|

| 選択肢の制限 | 転職機会の少なさ | やりたい仕事に就けない |

| スキル開発 | 企業特有スキル偏重 | ポータブルスキルが身につかない |

| 賃金上昇 | 社内昇進依存 | 市場価値に基づく評価を受けにくい |

| ワークライフバランス | 会社都合の働き方 | 個人の価値観に合わない働き方を強要 |

海外との比較で見る雇用流動性の理想的な姿

アメリカ:高い流動性と成果主義

アメリカの労働市場は雇用流動性の高さで知られています。その日にFIRE(クビ)が言い渡され、支給されているPCへのログインができなくなるという極端な市場でも有名です。

アメリカの特徴:

- At-will employment:雇用者・被雇用者双方が理由なく雇用関係を終了可能

- ジョブ型雇用:明確な職務記述書に基づく採用

- 成果主義:成果に基づく評価・報酬

- 高い転職頻度:平均転職回数は生涯で12回(出典)

結果として現れる効果:

- 労働生産性の高さ(日本の約2倍)

- イノベーション創出の活発さ

- 高い賃金上昇率

もちろんデメリットもあり、労働者の生活不安などにつながります。

ドイツ:流動性と安定性のバランス

ドイツは雇用保護と流動性のバランスが取れた制度で知られています。

ドイツの特徴:

- デュアルシステム:職業訓練と大学教育の並立

- 強い労働者保護:解雇規制は厳しいが、職業訓練による転職支援が充実

- 産業別労働協約:業界横断的な賃金・労働条件の標準化

北欧諸国:フレキシキュリティモデル

デンマークやスウェーデンなどの北欧諸国は「フレキシキュリティ」と呼ばれるモデルを採用しています。

このモデルでは、企業の雇用調整の自由度を認める一方で、労働者の生活保障と再就職支援を手厚く行っています。

雇用流動性が高まることで得られるメリット

企業側のメリット

| メリット | 具体的効果 | ビジネスインパクト |

|---|---|---|

| 最適な人材確保 | 必要なスキルを持つ人材の迅速な採用 | プロジェクトの成功率向上 |

| 組織の活性化 | 新しいアイデアや手法の導入 | イノベーション創出 |

| コスト効率の改善 | 必要な時に必要な人材のみ雇用 | 人件費の最適化 |

| 競争力の強化 | 変化への迅速な対応 | 市場シェアの拡大 |

労働者側のメリット

キャリアの自由度向上:

- 自分のスキルや興味に合った仕事を選択可能

- 複数の企業での経験によるスキルアップ

- 市場価値に基づく適正な評価・報酬

ワークライフバランスの改善:

- 個人の価値観に合った働き方の選択

- ライフステージに応じた柔軟な働き方

- 通勤時間や労働環境の改善

社会全体のメリット

経済成長の促進:

- 人材の最適配置による生産性向上

- イノベーション創出の活性化

- 新産業・成長産業への人材流入

社会の活力向上:

- 多様な働き方の実現

- 個人の能力発揮機会の拡大

- 社会全体のスキル水準向上

日本で雇用流動性を高めるための解決策

政府・政策レベルでの取り組み

1. 労働法制の見直し

| 改革項目 | 現状の課題 | 改革の方向性 |

|---|---|---|

| 解雇規制 | 判例に依存、予見可能性が低い | 明確な基準の法制化 |

| 有期雇用 | 正社員との格差が大きい | 同一労働同一賃金の徹底 |

| 副業・兼業 | 就業規則で禁止が多い | 原則自由化 |

2. 教育制度の改革

3. セーフティネットの構築

- 失業保険の充実

- 職業訓練プログラムの拡充

- 再就職支援サービスの強化

企業レベルでの取り組み

1. 人事制度の改革

| 制度 | 従来型 | 改革後 |

|---|---|---|

| 採用 | 新卒一括採用中心 | 通年採用、中途採用拡大 |

| 評価 | 年功序列、相対評価 | 成果主義、絶対評価 |

| 報酬 | 基本給中心 | 成果連動、ストックオプション |

| 育成 | OJT中心 | 専門性重視、外部研修活用 |

2. 職務の明確化

- ジョブディスクリプション(職務記述書)の作成

- 必要スキル・経験の明確化

- 成果指標の設定

3. 働き方の多様化

- リモートワークの推進

- フレックスタイム制の導入

- 副業・兼業の許可

個人レベルでの取り組み

1. ポータブルスキルの習得

マーケターとして市場価値を高めるためのスキル:

| スキルカテゴリ | 具体的スキル | 習得方法 |

|---|---|---|

| デジタルマーケティング | SEO、SEM、SNS広告運用 | 実務経験、資格取得 |

| データ分析 | Google Analytics、SQL、Python | オンライン学習、実践 |

| 戦略立案 | 市場分析、競合分析、事業企画 | MBA、戦略コンサル経験 |

| コミュニケーション | プレゼンテーション、ライティング | 実務経験、研修参加 |

2. ネットワーキングの強化

- 業界団体への参加

- 勉強会・セミナーへの積極的参加

- SNSでの情報発信・交流

3. キャリアプランの明確化

- 5年後、10年後のキャリアビジョンの設定

- そのために必要なスキル・経験の洗い出し

- 定期的なキャリアの見直し

雇用流動性向上がマーケティング業界に与える影響

マーケティング業界の特性

マーケティング業界は元々比較的流動性の高い業界ですが、さらなる向上により以下の変化が期待されます。

1. 専門性の深化

| 分野 | 従来 | 流動性向上後 |

|---|---|---|

| デジタル広告 | 広く浅く | 各プラットフォームの専門家 |

| データ分析 | Excelレベル | 高度な統計解析・機械学習 |

| コンテンツ制作 | 汎用的な制作 | 業界特化・ペルソナ特化 |

2. 組織構造の変化

マーケターに求められる新しいスキルセット

1. テクニカルスキル

- プログラミング基礎(Python、R、SQLなど)

- マーケティングオートメーションツールの運用

- AI・機械学習の基礎理解

2. ビジネススキル

- 事業戦略立案

- ROI分析・効果測定

- クロスファンクショナルなプロジェクト管理

3. ヒューマンスキル

- 多様なバックグラウンドの人材との協働

- リモートワークでのコミュニケーション

- 変化への適応力

成功事例:雇用流動性向上に取り組む日本企業

事例1:楽天グループ

取り組み内容:

- 通年採用の実施

- 英語公用語化による多様な人材の確保

- 職務等級制度の導入

成果:

- 外国人人材の比率向上(全体の約23%)

- イノベーション創出の活性化

- グローバル事業の拡大

事例2:サイバーエージェント

取り組み内容:

- 「適材適所人事」の実践

- 社内ベンチャー制度

- 大胆な抜擢人事

- スキルベースの評価制度

成果:

- 高い成長率の維持

- 若手人材の活躍促進

- 新規事業の創出

事例3:メルカリ

取り組み内容:

- ダイバーシティ&インクルージョン推進

- リモートワーク制度の充実

- 学習支援制度の拡充

- 透明性の高い評価制度

成果:

- 優秀な人材の確保

- 組織の活性化

- 急速な事業拡大

今後の展望:2030年の日本の雇用市場

予測される変化

1. 技術的要因

| 技術 | 影響 | 対応策 |

|---|---|---|

| AI・自動化 | 定型業務の代替 | 高付加価値業務へのシフト |

| デジタル化 | 働き方の多様化 | リモートワーク制度の整備 |

| プラットフォーム経済 | ギグワーカーの増加 | 新しい雇用形態への対応 |

2. 社会的要因

- 少子高齢化による労働力不足の深刻化

- 価値観の多様化による働き方ニーズの変化

- グローバル化による競争激化

求められる政策対応

短期的対応(1-3年):

- 副業・兼業の原則自由化

- 同一労働同一賃金の徹底

- デジタルスキル教育の充実

中期的対応(3-7年):

- 労働法制の抜本的見直し

- 教育制度の改革

- セーフティネットの再構築

長期的対応(7-10年):

- 新しい雇用形態に対応した社会保障制度

- グローバル人材流動への対応

- 持続可能な成長モデルの構築

まとめ:雇用流動性向上がもたらす未来

Key Takeaways

- 日本の雇用流動性は国際的に見て極めて低く、様々な経済・社会問題の根本原因となっている

- 勤続1年未満の割合は約8%で各国比較最低レベル

- これが賃金停滞、生産性低迷、イノベーション不足を招いている

- 雇用流動性の低さは賃金水準の停滞と密接に関連している

- 転職による賃金上昇機会が限定的

- 企業間の人材獲得競争が不十分

- 結果として実質賃金が30年間横ばい

- 終身雇用・年功序列制度が流動性を阻害する主要因

- メンバーシップ型雇用による企業内閉鎖性

- 新卒一括採用システムの硬直性

- 転職に対する社会的偏見の残存

- 雇用流動性向上には政府・企業・個人の三位一体の取り組みが必要

- 政府:労働法制改革、教育制度改革、セーフティネット構築

- 企業:人事制度改革、ジョブ型雇用導入、働き方多様化

- 個人:ポータブルスキル習得、ネットワーキング、キャリアプラン明確化

- マーケティング業界は雇用流動性向上の恩恵を受けやすい分野

- デジタル化の進展により専門性がより重要に

- データドリブンな意思決定の普及

- グローバル人材との協働機会の拡大

雇用の流動性向上は、一朝一夕には実現できない大きな構造変化です。しかし、マーケターの皆さんにとって、この変化は大きなチャンスでもあります。専門性を磨き、ポータブルスキルを身につけ、ネットワークを構築することで、より自由で充実したキャリアを築くことができるでしょう。

また、企業のマーケティング部門を率いる立場にある方は、より柔軟で多様な人材活用により、組織の競争力向上を図ることができます。

日本の雇用市場は確実に変化しています。その変化を先取りし、適応していくことが、これからのビジネスパーソンには求められているのです。