はじめに

企業におけるコミュニケーションツールの選択は、組織の生産性や業務効率に直結する重要な意思決定です。しかし、多くのマーケティング担当者や事業開発責任者は「なぜ特定のツールが市場で広く採用されるのか」「どのような要素が顧客の選択を決定づけるのか」を体系的に理解できていないことがあります。

本記事では、ビデオ会議ツールの代表格となったZoomが、なぜグローバル市場で圧倒的な支持を獲得し続けているのかを多角的に分析します。この分析を通じて、以下のメリットを得ることができます:

- 顧客体験を中心に据えた製品開発の重要性と具体的アプローチを理解できる

- 市場環境の急変に対応し、競争優位性を維持する戦略的思考法を学べる

- 自社製品・サービスに応用可能な、顧客に選ばれ続けるための実践的フレームワークを獲得できる

Zoomの成功要因を深く掘り下げることで、あなたのビジネスに応用できる貴重な洞察を提供していきます。

1. Zoomの基本情報

ブランド概要

Zoom Video Communications, Inc.(以下、Zoom)は、クラウドベースのビデオ会議・オンラインミーティングプラットフォームを提供する企業です。2011年に元Cisco Systems社員のエリック・ユアン(Eric Yuan)によって創業されました。

「シームレスなビデオ コミュニケーションの実現」というシンプルなミッションを掲げた小さな企業としてスタートし、2013年から会議ソリューションを提供することで事業を伸ばしてきました。特に2020年のCOVID-19パンデミック以降、リモートワークやハイブリッドワークの増加に伴い急速に普及し、ビジネスコミュニケーションの標準ツールとしての地位を確立しました。

公式サイト:https://www.zoom.com/ja/products/virtual-meetings/

企業データ

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 企業名 | Zoom Video Communications, Inc. |

| 設立年 | 2011年 |

| 創業者 | エリック・ユアン(Eric Yuan) |

| 本社所在地 | アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ |

| 従業員数 | 約8,000人(2023年時点) |

| 上場情報 | NASDAQ: ZM(2019年4月上場) |

| グローバル展開 | 世界各国でサービス提供 |

主要製品・サービスラインナップ

最初がミーティング機能から始まったZoomですが、今では電話やウェビナー、チャット、ドキュメント、AIなど幅広いサービスを提供しています。

- Zoom Meetings: コアとなるビデオ会議サービス

- Zoom Rooms: 会議室向けのハードウェア&ソフトウェアソリューション

- Zoom Phone: クラウドベースの電話システム

- Zoom Webinars: 大規模なオンラインイベント向けプラットフォーム

- Zoom Chat: チームコラボレーション用メッセージングツール

- Zoom Contact Center: カスタマーエクスペリエンス向けソリューション

- Zoom Workspace Reservation: オフィススペース予約管理ツール

- Zoom IQ: AI搭載の生産性向上ツール

- Zoom Docs: ドキュンメントツール

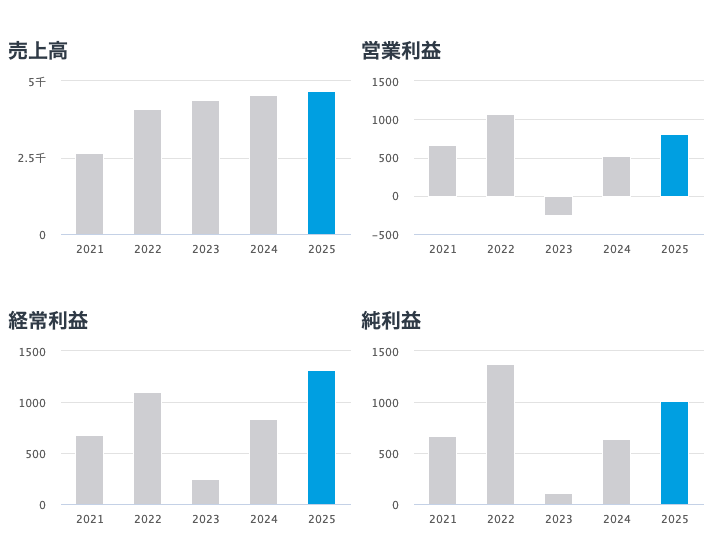

最新の財務・業績データ

2023年度(2023年1月31日締め)の財務実績:

| 指標 | 金額(米ドル) |

|---|---|

| 総収益 | 約46億ドル |

| 営業利益 | 約8.1億ドル |

| 有料顧客数 | 約20万社 |

| 年間10万ドル以上の顧客数 | 3,700社以上 |

これらの指標から、Zoomは成熟フェーズに入りつつも依然として安定した成長を続けていることがわかります。パンデミック期の急成長後、成長率は落ち着いているものの、収益基盤は堅調に拡大しています。特に大口顧客の存在は、エンタープライズ市場での浸透が進んでいることを示しています。

出典:https://www.searchlogistics.com/learn/statistics/zoom-user-statistics/

出典:https://backlinko.com/zoom-users

2. 市場環境分析

続いて、Zoomが解決する課題や、戦う市場についてみていきましょう。

市場定義:Zoomが解決する顧客のジョブ

Zoomは以下のような顧客のジョブ(Jobs to be Done)を解決するソリューションを提供しています:

- 距離や場所の制約を超えたリアルタイムコミュニケーション: 離れた場所にいるチームメンバーや顧客と効果的にコミュニケーションを取りたい

- 会議の効率化と生産性向上: 移動時間や場所確保のコストを削減し、より効率的な会議体験を実現したい

- 複雑なITインフラの管理なしでコミュニケーションを実現: 専門知識がなくても簡単に導入・管理できるコミュニケーションツールが欲しい

- 柔軟な働き方の実現: リモートワークやハイブリッドワークを効果的に実施するためのインフラが必要

- 多様なコミュニケーションニーズへの対応: 少人数の会議から大規模ウェビナー、チャット、電話など様々なコミュニケーション形態をシームレスに行いたい

これらのジョブは、単なる「ビデオ会議ツール」という機能的ニーズを超えて、組織のコミュニケーション文化や働き方の変革というより大きな文脈に位置づけられます。Zoomの成功は、これらの深層的なジョブを効果的に解決したことにあります。

競合状況

ビデオ会議・コラボレーションツール市場における主要プレイヤーとその特徴:

| 企業/製品 | 強み | 市場アプローチ |

|---|---|---|

| Zoom | 使いやすさ、安定性、スケーラビリティ、市場の先行者 | クラウドネイティブ、フリーミアムモデル |

| Microsoft Teams | Officeとの統合、エンタープライズ導入実績 | Microsoft 365エコシステムの一部として提供 |

| Google Meet | Googleサービスとの統合、無料枠の提供 | Googleワークスペースの一部として提供 |

| Cisco Webex | セキュリティ、大企業向け機能、ハードウェア連携 | エンタープライズ向け包括的ソリューション |

| Slack | チャット中心のコラボレーション、豊富な連携 | チャットベースのコラボレーションに特化 |

この競合状況を見ると、Zoomも、競合も総合的な生産性スイートの一部としてビデオ会議機能を提供していますが、Zoomはコミュニケーションの質と使いやすさの点で他社を優っていると言えます。

POP/POD/POF分析

Points of Parity(業界標準として必須の要素)

- HD品質のビデオ・音声通信

- 画面共有機能

- 会議のスケジュール・招待機能

- モバイル対応

- 基本的なセキュリティ機能

- クラウドベースのソリューション

- 月額サブスクリプションモデル

これらの要素は現代のビデオ会議ツールとして最低限求められる機能であり、Zoomも当然これらを備えています。しかし、Zoomの成功は単にこれらの基本機能を提供するだけでなく、その提供方法にあります。

Points of Difference(差別化要素)

- 極めて直感的なユーザーインターフェース

- ワンクリックでの会議参加(アカウント不要)

- 高い安定性と低遅延(独自ビデオ・音声エンジン)

- スケーラビリティ(小規模〜大規模会議に対応)

- クロスプラットフォーム対応の一貫性

- バーチャル背景機能の先駆け

- API・SDKによる高い拡張性

- フリーミアムビジネスモデル(無料版の高い価値)

これらの差別化要素により、Zoomは「最も使いやすく、最も安定したビデオ会議ツール」という評価を獲得しています。特に注目すべきは、技術的な複雑さを徹底的に隠し、ユーザーに極めてシンプルな体験を提供している点です。

Points of Failure(市場参入の失敗要因)

- セキュリティ・プライバシーの脆弱性

- 企業文化への統合の難しさ

- ベンダーロックインへの懸念

- 大企業向けガバナンス機能の不足

- 地域によるネットワーク品質差の影響

- 月額料金の値上げによる顧客離れ

- ソリューションの差別化維持の難しさ

- 新興市場への進出障壁

これらの要因は、Zoomが成長過程で実際に直面した課題や、今後の成長における潜在的リスクを示しています。特に2020年初頭の急成長期に「Zoombombing」(部外者による会議への侵入)などのセキュリティ問題が浮上しましたが、Zoomはこれらの課題に迅速に対応し、90日間のセキュリティ強化計画を実行することで信頼回復に成功しました。

PESTEL分析

次に、Zoomを取り巻く外部環境要因を分析し、機会と脅威を特定します。

| 要因 | 機会 | 脅威 |

|---|---|---|

| 政治的(Political) | ・デジタル化推進政策 ・リモートワーク推進政策 | ・国家間のデータ規制の違い ・特定国での使用制限 |

| 経済的(Economic) | ・出張費削減ニーズの高まり ・ハイブリッドワークモデルの定着 | ・経済後退による企業IT予算削減 ・価格競争の激化 |

| 社会的(Social) | ・リモートワーク・テレワークの普及 ・仕事と生活のバランス重視の傾向 | ・ビデオ会議疲れの増加 ・対面コミュニケーション回帰の動き |

| 技術的(Technological) | ・AI技術の活用機会 ・5G普及によるモバイル利用拡大 | ・大手テック企業の参入拡大 ・技術革新サイクルの加速化 |

| 環境的(Environmental) | ・CO2削減への貢献(移動削減) ・環境配慮型ビジネスモデルの評価向上 | ・データセンターのエネルギー消費増加 ・環境負荷に関する規制強化 |

| 法的(Legal) | ・デジタル契約の法的整備 ・オンライン本人確認の法整備 | ・プライバシー法規制の強化 ・データローカライゼーション法の増加 |

PESTEL分析からは、リモートワーク・ハイブリッドワークの定着に伴うビデオ会議需要の持続と、同時に大手テック企業の参入やプライバシー規制の強化による競争環境の厳しさが浮かび上がります。特に注目すべきは、AI技術との融合による新たな付加価値創出の可能性と、セキュリティ・プライバシーへの対応強化が競争力を左右する要素となっていることです。

政治的・法的要因は地域によって大きく異なるため、グローバル企業としてのZoomは各地域の規制に適応しながら、一貫したサービス品質を維持するという難しい課題に直面しています。環境的要因は、サステナビリティに対する企業の意識が高まる中、移動の削減によるCO2排出削減という価値提案をより強調する機会となるでしょう。

3. ブランド競争力分析

次に、Zoom自身の強み、弱みをみていきましょう。

SWOT分析

強み(Strengths)

- 高い使いやすさと直感的なユーザーインターフェース

- 優れた音声・ビデオ品質と安定したパフォーマンス

- スケーラブルなクラウドアーキテクチャ

- マルチプラットフォーム対応(Windows, Mac, iOS, Android等)

- 強力なフリーミアムモデルによる顧客獲得効率

- 約214,000社の有料顧客基盤(2023年時点)

- 豊富なAPIと拡張性によるエコシステム構築

- パンデミック時に確立されたブランド認知と信頼性

Zoomの最大の強みは、技術的な複雑さを完全に隠し、誰でも簡単に使えるインターフェースを実現したことです。エリック・ユアン氏は、Webex在籍時に「顧客が本当に使いやすいビデオ会議ツールを作りたい」という思いからZoomを創業しました。その顧客中心の哲学が、「シンプルさ」という差別化の源泉となっています。

弱み(Weaknesses)

- Microsoft Teams等の統合ソリューションと比較した際の機能範囲がまだ限定的であり、ビデオ会議だけのイメージが強い

- 当初の急成長期におけるセキュリティ課題(Zoombombing等)

- 企業向けガバナンス機能の相対的弱さ

- 一部地域(特に中国等)での規制対応の複雑さ

- 単一製品依存度の高さ(収益の大部分がMeetingsから)

- パンデミック後の成長鈍化と株価下落による市場の信頼低下

- エンタープライズ市場での大手ITベンダーとの交渉力格差

Zoomの弱みは、主に「ビデオ会議に特化した製品」という特性から始まり、そこから様々な関係製品の展開をしていますが、まだまだZoom=ビデオ会議の印象が強いことです。Microsoft TeamsやGoogle Workspaceのような統合プラットフォームと比較すると、機能の範囲がまだまだ限定されています。また、急成長期に直面したセキュリティ問題は、短期的には信頼性を損なうリスク要因となりましたが、結果的には素早い対応によってセキュリティ機能の強化につながりました。

機会(Opportunities)

- AIを活用した会議の生産性向上機能の開発(議事録自動作成、翻訳等)

- ハイブリッドワークモデルの定着によるコラボレーションツール需要の継続

- Zoom Phone、Contact Centerなど周辺事業の拡大

- 垂直産業特化ソリューション(医療、教育、金融等)の開発

- 中小企業市場のさらなる開拓(比較的競争が少ない領域)

- グローバル展開のさらなる推進(特に新興国市場)

- AR/VR技術との融合によるバーチャル会議体験の進化

ハイブリッドワークの定着は、Zoomにとって大きな成長機会を提供しています。また、AIの台頭は、会議の生産性向上(自動要約、リアルタイム翻訳、感情分析など)の新たな可能性を開きます。Zoom IQのような新サービスは、単なるビデオ会議から「インテリジェントコミュニケーションプラットフォーム」への進化を示唆しています。

脅威(Threats)

- Microsoft、Google等の大手プラットフォーマーによる無償・低価格競合製品の提供

- リモートワーク減少に伴うビデオ会議需要の変化

- クラウド通信技術の急速な進化に対応するための継続的投資負担

- データプライバシー規制の厳格化(GDPR、CCPA等)

- 大手テクノロジー企業によるM&A可能性(市場再編)

- 新興国市場での地域特化型競合の台頭

- セキュリティ脅威の高度化と対応コストの増加

最大の脅威は、Microsoft TeamsやGoogle Meetのような大手プラットフォーマーによる低価格または無償の競合製品の存在です。これらの企業は、自社の総合的なクラウドサービスの一部としてビデオ会議機能を提供しているため、単独のビデオ会議ツールとしてのZoomは差別化を維持する必要があります。

クロスSWOT戦略

SWOT分析に基づき、具体的な戦略オプションを検討します。

SO戦略(強みを活かして機会を最大化)

- 使いやすさと高品質なユーザー体験を活かしたAI機能の統合により競合との差別化を強化

- 既存の顧客基盤を活用したZoom Phone、Contact Centerなどの周辺製品の販売拡大

- マルチプラットフォーム対応力と拡張性を活かした垂直産業特化ソリューションの開発

- 強力なブランド認知を活用した新興国市場への効率的な展開

Zoomの「シンプルさ」と「安定性」という強みは、AIの活用においても重要な差別化要素となります。AIによる自動要約や翻訳などの高度な機能を、複雑さを感じさせずに提供することで、ユーザー体験のさらなる向上が期待できます。

WO戦略(弱みを克服して機会を活用)

- Microsoft 365等との連携強化によるエコシステム統合の改善

- 企業向けガバナンス機能と業界特化コンプライアンス機能の強化で垂直産業展開を加速

- 複数製品の連携を強化し、単一製品依存のリスクを低減

- AIを活用したセキュリティ機能の強化によるセキュリティ懸念の払拭

単一製品依存というリスクを軽減するため、Zoomは周辺サービス(Zoom Phone、Contact Centerなど)の拡充を進めています。これらのサービスを統合することで、単なるビデオ会議ツールから「統合コミュニケーションプラットフォーム」へと進化することが可能になります。

ST戦略(強みを活かして脅威に対抗)

- 使いやすさと品質を核とした差別化を継続し、大手企業との競争で独自ポジションを維持

- APIとエコシステムを活用した他サービスとの連携強化でベンダーロックインを回避

- プライバシー・セキュリティへの先進的対応でコンプライアンス要件の厳格化を機会に変換

- ハイブリッドワークに最適化した新機能開発でリモートワーク減少の影響を緩和

大手プラットフォーマーとの競争において、Zoomはシンプルさと使いやすさを徹底的に追求することで独自の立ち位置を維持できます。また、APIによる拡張性を活かし、幅広いサードパーティーサービスとの連携を強化することで、エコシステムの価値を高めることができます。

WT戦略(弱みと脅威の両方を最小化)

- 積極的な技術投資とイノベーションで製品の差別化を維持・拡大

- 徹底したセキュリティ対策と透明性のあるコミュニケーションでプライバシー懸念に対応

- 戦略的パートナーシップによるエコシステム強化で大手プラットフォーマーに対抗

- 収益源の多様化によるコアビジネスへの依存度低減

Zoomは収益源の多様化を進めると同時に、コアビジネスであるビデオ会議ツールの差別化を維持するための継続的な革新が必要です。特に、AIやAR/VRなどの最新技術を活用した新機能の開発により、大手プラットフォーマーとの技術差を維持することが重要となります。

SWOT分析からは、Zoomの主要な競争優位性が「使いやすさ」と「品質・安定性」にあり、これを核としながらAI技術の活用やソリューションの幅の拡大によって差別化を維持する方向性が見えてきます。また、セキュリティとプライバシーへの対応強化が今後の成長に不可欠な要素となっています。

4. 消費者心理と購買意思決定プロセス

オルタネイトモデル分析

Zoomの顧客の行動パターンを「きっかけ・欲求・抑圧・行動・報酬」の枠組みで分析します。

パターン1:リモートワーク導入企業のIT担当者

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 行動 | 企業全体にZoomを導入し、リモートワーク環境を整備する |

| きっかけ | パンデミックや働き方改革によるリモートワーク必要性の高まり |

| 欲求 | 迅速に信頼性の高いリモートコミュニケーション基盤を構築したい ITリソースの負担を最小限に抑えたい |

| 抑圧 | 既存のITインフラやセキュリティポリシーとの整合性への懸念 導入コストや長期的なROIへの不透明感 |

| 報酬 | 短期間での全社導入の実現による評価 使いやすさによるサポート負担の軽減 コスト削減効果の実現 |

企業のIT担当者にとってのZoomの価値は、「迅速な導入」と「最小限のサポート負担」にあります。Zoomのクラウドベースの設計と直感的なインターフェースは、導入・運用における「抑圧」(懸念や障壁)を効果的に軽減します。従来のビデオ会議システムでは必要だった複雑なインフラやトレーニングが不要になり、短期間での全社的な展開が可能になることが大きな報酬となります。

パターン2:個人ユーザー・フリーランス

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 行動 | 個人利用やクライアントとの打ち合わせにZoomを使用する |

| きっかけ | リモートでのクライアントミーティング需要 SNSやメディアでの話題や推奨 |

| 欲求 | プロフェッショナルな印象を与えるコミュニケーションツールが欲しい 初期投資なしで使えるツールを見つけたい |

| 抑圧 | テクノロジーへの不慣れからくる不安<br>無料ツールの品質や制限への懸念 |

| 報酬 | 円滑なコミュニケーションによるクライアント満足度向上 プロフェッショナルなイメージの獲得 移動時間の削減による効率化 |

個人ユーザーやフリーランサーにとって、Zoomは「専門的なツールを使いこなす」という社会的価値と「低コストで始められる」という経済的価値を同時に提供します。無料版の高い品質により、テクノロジーへの不安や初期投資の懸念といった「抑圧」を克服し、プロフェッショナルなイメージ構築という「報酬」を得ることができます。

パターン3:教育機関の教職員

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 行動 | オンライン授業や校内会議のツールとしてZoomを採用 |

| きっかけ | 対面授業の制限やオンライン教育へのシフト 教職員・学生のリモート連携ニーズ |

| 欲求 | 学生が簡単に参加できる授業環境を構築したい 限られたIT予算と人材で運用できるシステムが必要 |

| 抑圧 | オンライン授業の効果への不安 学生のプライバシー保護への懸念 既存教育手法との互換性 |

| 報酬 | 継続的な教育提供の実現 学生の参加障壁の低減 新しい教育手法の可能性の発見 |

教育機関にとってのZoomの価値は、「教育の連続性確保」と「参加のしやすさ」にあります。特にパンデミック時には、対面授業が制限される中でも教育を継続できる手段として重要な役割を果たしました。Zoomのブレイクアウトルーム機能や投票機能などは、オンライン教育特有のニーズに対応し、新たな教育方法の可能性を開きました。

これらの分析から、異なる顧客セグメントがそれぞれ異なる「欲求」と「抑圧」を持ちながらも、Zoomが一貫して「使いやすさ」と「安定性」によってそれらの障壁を取り除き、独自の価値を提供していることがわかります。Zoomの成功は、表面的な機能ではなく、各顧客セグメントの深層心理に働きかける能力にあるのです。

本能的動機

次に、Zoomの利用を促進する深層心理的な動機を分析します。

生存本能に関連する要素

- 安全性の確保: 物理的な移動や対面接触のリスクを回避(特にパンデミック時)

- 資源効率: 移動時間やコストの削減による効率化

- 適応と生存: 変化する環境(リモートワーク)への素早い適応能力

パンデミック時には、物理的な接触を避けながらも仕事や教育を継続するという「生存」に直結するニーズがありました。Zoomはこの根本的なニーズに応えることで急速に普及しました。また、移動時間やコストの削減は、個人や組織にとって「資源の最適化」という生存本能に関わる要素です。企業がリモートワークを導入する際、Zoomは「生き残りのための適応」を可能にするツールとして機能しました。

社会的本能に関連する要素

- つながりの維持: 物理的距離を超えた人間関係の継続

- 所属感: チームや組織の一員であり続けるための手段

- 社会的認知: テクノロジーを使いこなす能力の表示による評価獲得

- 地位の表示: 「Zoom Ready」な環境(良質なカメラ、マイク、背景)の整備による差別化

人間は本質的に社会的な存在であり、孤立は大きなストレス要因となります。Zoomは物理的な距離があっても社会的つながりを維持する手段を提供し、この根本的な欲求に応えています。また、バーチャル背景や高品質なオーディオ・ビデオ設定は、「自己表現」や「地位の表示」という社会的本能を満たす要素として機能します。多くのユーザーがホームオフィスの環境を整え、良質なカメラやマイクを購入する行動は、単なる機能的必要性を超えた社会的動機に基づいています。

ドーパミン回路を刺激する要素

- 即時性: ワンクリックで会議に参加できる手軽さと即時的満足

- 予測可能性と意外性のバランス: 基本的には安定した体験だが、新機能発見の喜びも提供

- 達成感: 複雑なITツールではなく、誰でも使いこなせる感覚が自己効力感を高める

- 社会的検証: 多くの人が使っているツールを使うことによる安心感

Zoomの「ワンクリック参加」の仕組みは、即時的な満足感をもたらし、ドーパミン報酬回路を刺激します。また、誰でも簡単に使いこなせることによる達成感は、自己効力感を高め、継続的な利用を促進します。新機能の発見や手軽な使用感は、「小さな成功体験の積み重ね」として機能し、ポジティブな感情連合を形成します。

これらの分析から、Zoomの成功は単なる機能的優位性ではなく、人間の基本的な社会的ニーズや心理的安全への欲求に応える能力にあることがわかります。特に注目すべきは、「技術的な複雑さを感じさせない」というアプローチが、テクノロジーへの不安や抵抗感という「抑圧」を最小化し、幅広いユーザー層の心理的なハードルを下げている点です。

Zoomミーティングへの参加が「儀式化」され、「Zoom飲み会」や「Zoomランチ」といった新たな社会的習慣が生まれたことは、このツールが単なる技術製品を超えて、社会的・文化的現象になったことを示しています。人間の根源的な「つながりたい」という欲求に応えるこの能力こそ、Zoomの最も深い差別化要素と言えるでしょう。

5. ブランド戦略の解剖

Who/What/How分析

続いて、Zoomのターゲット顧客群ごとの戦略を分析します。

パターン1:中小企業向け戦略

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| Who(誰に) | IT専任担当者がいない中小企業の経営者やマネージャー |

| Who(JOB) | 手頃な価格で導入・運用が容易なビデオ会議ツールが欲しい |

| What(便益) | 簡単設定、直感的な操作性、高い安定性、コスト効率 |

| What(独自性) | 専門知識不要の導入プロセス、スケーラブルな料金体系、無料版からの段階的移行 |

| How(プロダクト) | クラウドベースのシンプルな機能セット、SaaSモデル、セルフサービス型設定 |

| How(コミュニケーション) | オンラインマーケティング、ウェビナー、無料トライアル、成功事例の共有 |

| How(場所) | 直販Webサイト、アプリストア、一部リセラー経由 |

| How(価格) | フリーミアムモデル、透明な段階的価格設定、年間契約割引 |

中小企業市場向けのZoomの戦略は、「専門知識がなくても簡単に導入・運用できる」という価値提案を中心に構築されています。IT専任担当者がいない企業でも、経営者やマネージャーが自らセットアップできる簡便さが大きな差別化要素となっています。また、無料版から始めて必要に応じて有料版にアップグレードできる段階的な料金体系は、初期投資のリスクを軽減し、導入障壁を下げる効果があります。

パターン2:大企業向け戦略

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| Who(誰に) | 大企業のIT部門責任者、デジタルワークプレイス担当者 |

| Who(JOB) | セキュアで管理可能、既存IT環境と統合できるエンタープライズ向けコミュニケーションツールが必要 |

| What(便益) | 大規模展開の容易さ、集中管理機能、堅牢なセキュリティ、高い可用性 |

| What(独自性) | シングルサインオン対応、詳細な管理・分析機能、SLA保証、企業向けカスタマーサポート |

| How(プロダクト) | Zoom Enterprise、Zoom Rooms、API/SDK連携、カスタマイズオプション |

| How(コミュニケーション) | 直接営業、業界イベント、ケーススタディ、カスタマーサクセスマネージャー |

| How(場所) | 直販営業チーム、セールスパートナー、システムインテグレーター |

| How(価格) | ボリュームディスカウント、カスタム契約、コンサルティングサービス |

大企業市場向けのZoomの戦略は、「エンタープライズグレードの管理機能とセキュリティ」という価値提案を重視しています。SSO(シングルサインオン)やSSOML連携、詳細な管理機能などは、大規模組織に特有のニーズに対応しています。また、APIやSDKによる既存システムとの連携性は、企業の既存ITインフラへの統合を容易にします。対応方法も、中小企業向けのセルフサービスモデルとは異なり、専任のアカウントマネージャーによる直接サポートを提供することで、大企業の複雑なニーズに対応しています。

パターン3:教育機関向け戦略

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| Who(誰に) | 大学・学校のIT担当者、教職員 |

| Who(JOB) | 限られた予算でオンライン授業や校内連携を実現したい |

| What(便益) | 学生・教員の簡単なアクセス、授業に最適化された機能、安全な学習環境 |

| What(独自性) | 教育機関向け割引、一括管理機能、出席管理、ブレイクアウトルーム |

| How(プロダクト) | Zoom Education、Zoom Webinars、特化した教育機能(投票、クイズ等) |

| How(コミュニケーション) | 教育カンファレンス、特化ウェビナー、教育機関向け成功事例 |

| How(場所) | 教育機関向け直販チーム、教育セクター特化リセラー |

| How(価格) | 教育機関特別プラン、非営利割引、生徒数に基づく価格設定 |

教育機関向けのZoomの戦略は、「教育特有のニーズに最適化された機能と価格設定」という価値提案を中心に構築されています。ブレイクアウトルームや投票、出席管理などの機能は、教育現場のワークフローに合わせて設計されています。また、教育機関向けの特別価格設定は、限られた予算内での導入を可能にし、普及の大きな促進要因となりました。特にパンデミック時には、Zoomは教育機関に対して無料アカウントの提供や制限緩和などの支援を行い、この市場セグメントでの急速な浸透を実現しました。

これらの分析から、Zoomは顧客セグメントごとに異なるニーズと課題を深く理解し、それぞれに最適化された価値提案とアプローチを設計していることがわかります。しかし、それらの根底には「シンプルさ」と「使いやすさ」という一貫したコア価値があり、これが全セグメントを通じた差別化の源泉となっています。

成功要因の分解

ブランドポジショニングの特徴

- 使いやすさ: 複雑なITツールというよりも、誰でも使える日常ツールとしてのポジショニング

- 顧客中心主義: 「We deliver happiness」というカスタマーサービス哲学

- カテゴリー名称への昇華: 「Let's Zoom」のように製品名が動詞化(行為の代名詞化)

- フリーミアムリーダー: 無料版の高い価値提供によるマーケットリーダーシップ

- テクノロジーの民主化: 高度なビデオ会議技術を誰もが利用できるように簡素化

Zoomのブランドポジショニングの特徴は、「技術を感じさせない技術製品」という逆説的なアプローチにあります。エンジニアリングの複雑さを徹底的に隠し、ユーザーには極めてシンプルな体験のみを提供することで、「テクノロジーの民主化」を実現しています。また、「Zoomしませんか?」という誘いや依頼が一般的に使われるようになったことは、ブランド名が行為そのものを表す動詞となり、カテゴリーの代名詞になったことを示しています。これはGoogleが「検索する」という意味の動詞になったのと同様の強力なブランド資産です。

コミュニケーション戦略の特徴

- 口コミ中心の成長戦略: ユーザー体験の質を高めることで自然な拡散を促進

- 顧客の成功ストーリーの活用: ケーススタディや成功事例を通じた信頼構築

- 使用場面の視覚化: マーケティング素材における多様な使用シーンの提示

- シンプルなメッセージング: 複雑な技術説明よりも「簡単」「安定」「高品質」という単純明快な価値訴求

- エデュケーショナルマーケティング: ウェビナーや使い方ガイドを通じた顧客教育

Zoomのコミュニケーション戦略の特徴は、「製品自体をマーケティングツールにする」というアプローチにあります。特にパンデミック以前は、大規模な広告キャンペーンよりも、ユーザー体験の質を高めることで自然な口コミ拡散を促進する戦略を採用していました。これは「最高の製品体験こそが最強のマーケティング」という考え方に基づいています。また、複雑な技術的優位性の説明よりも、「使いやすさ」「安定性」「高品質」という単純明快なメッセージを一貫して訴求している点も特徴的です。

価格戦略と価値提案の整合性

- 段階的な価値提供: 無料版→Pro→Business→Enterpriseへの明確な価値の階段設計

- 透明性のある料金体系: 複雑な料金体系ではなく、ユーザーごとの月額料金という理解しやすい構造

- 年間契約割引: キャッシュフロー改善と顧客維持を両立する価格インセンティブ

- 機能セグメンテーション: コア機能は広く提供し、エンタープライズ機能は上位プランに配置

- 拡張機能による追加収益: Zoom Apps、Webinars、Phone等の追加機能で顧客単価を向上

Zoomの価格戦略の中核は、強力なフリーミアムモデルにあります。無料版でも40分間までの会議参加人数無制限という、実用に十分な価値を提供することで、ユーザーの初期採用障壁を大幅に下げています。これにより、まず個人や小規模チームでの利用を促進し、その後ビジネスニーズの拡大に応じて有料プランへの自然な移行パスを提供するという戦略です。また、価格体系も「ユーザーあたりの月額料金」という明確でわかりやすいモデルを採用し、透明性を確保しています。

カスタマージャーニー上の差別化ポイント

- 発見段階: パンデミック以降のブランド認知の高さと口コミ効果

- 検討段階: 無料版による実体験機会の提供(無料トライアルより強力)

- 購入段階: セルフサービス型の簡単な契約プロセス(SMB向け)

- 使用段階: 直感的なUI/UXによる驚きの少なさと安定した動作

- サポート段階: 充実したオンラインサポートリソースとコミュニティ

- 更新段階: シームレスな機能アップデートと成長に合わせた柔軟なプランアップグレード

- 推奨段階: 既存ユーザーによる自発的な推奨を促す「紹介」の仕組み

Zoomのカスタマージャーニーにおける最大の差別化ポイントは、「体験を通じた購入決定」という流れにあります。一般的なSaaSが「トライアル→購入→体験」という流れであるのに対し、Zoomは「無料体験→購入」という自然な移行を促進しています。また、使用段階では「サプライズが少ない」ことが価値となっています。つまり、予期せぬエラーや複雑な操作に悩まされることなく、シンプルに「期待通りに動作する」ことが、ユーザー満足度を高める要因となっています。

顧客体験(CX)設計の特徴

- 摩擦の最小化: アカウント不要のワンクリック参加、認証手順の簡素化

- プラットフォーム間の一貫性: デバイスやOSに関わらず同様の使用感を提供

- 段階的な機能習得: コア機能は直感的に使え、高度な機能は必要に応じて学習可能

- パフォーマンス優先: 低帯域でも安定したビデオ・音声品質を維持する技術設計

- ユーザーフィードバックの積極活用: 顧客の声を迅速に製品改善に反映するサイクル

Zoomの顧客体験設計の核心は「摩擦の最小化」にあります。これはZoomの創業者エリック・ユアン氏がWebex在籍時に感じた「既存のビデオ会議ツールの使いにくさ」という課題を解決するために始めた企業であることと直結しています。特に、会議参加者がアカウント作成やログインすることなく、URLをクリックするだけでミーティングに参加できる設計は、使用障壁を大幅に下げる革新的なアプローチでした。また、デバイスやOSの違いを感じさせない一貫した体験設計は、混在環境での導入を容易にする要因となっています。

ブランドの価値提供プロセス

この価値提供プロセスからわかるように、Zoomはシンプルさとパフォーマンスを中心に据えた価値創造を行っています。特に注目すべきは、技術的な複雑さを徹底的に隠し、ユーザーに「単純で使いやすい」という体験を提供している点です。これにより、技術的な専門知識がなくても、誰もが高度なビデオ会議ツールを活用できるという民主化を実現しています。

Zoomの「Frictionless Experience(摩擦のない体験)」というビジョンは、製品設計から顧客体験、マーケティングに至るまで一貫して貫かれており、これがブランドの一貫性と強い差別化をもたらしています。特に、技術的な優位性(パフォーマンスやスケーラビリティ)と使いやすさの両立は、「技術者向け」と「一般ユーザー向け」という通常は分かれがちな価値提案を統合している点で特筆すべきです。

6. 結論:選ばれる理由の統合的理解

これまでZoomが世界中の消費者から選ばれ続ける理由を統合的に分析した結果、以下の要素が浮かび上がりました。

消費者にとっての選択理由

機能的側面

- 優れた使いやすさ: 直感的なインターフェースと最小限の設定で誰でも使えるシンプルさ

- 高品質な通信体験: 低帯域でも安定した音声・ビデオ品質を実現する技術的優位性

- クロスプラットフォーム対応: デバイスやOSを問わない一貫した使用体験

- スケーラビリティ: 少人数の会議から数千人規模のウェビナーまでシームレスに対応

- 導入の容易さ: ITの専門知識なしでも短時間で導入可能なクラウドサービス設計

Zoomの機能的側面における最大の差別化ポイントは、他のエンタープライズITツールでは当たり前とされていた「複雑さ」を徹底的に排除したことにあります。これによりユーザーは「学習コスト」なしに直観的に使い始めることができ、ITスタッフは複雑な導入・運用負担から解放されました。また、ネットワーク環境が不安定な状況でも安定した通信品質を維持する技術的優位性は、グローバルなリモートワーク環境での選択において重要な判断要素となっています。

感情的側面

- 心理的安全性: 「失敗しない」「恥をかかない」という安心感の提供

- 達成感と効力感: 複雑なテクノロジーを簡単に使いこなせる満足感

- つながりの実感: 物理的距離を超えた人間関係維持の喜び

- コントロール感: 対面コミュニケーションと比較した環境管理のしやすさ(背景設定等)

- 時間的余裕: 移動時間削減による自由時間の創出

感情的側面において、Zoomは「テクノロジーへの不安や抵抗感」という障壁を取り除き、誰でも簡単に使いこなせるという「自己効力感」を提供しています。特に、複雑なITツールに対する苦手意識を持つユーザーにとって、Zoomの直感的な操作性は「自分でもできる」という自信を与えます。また、バーチャル背景機能は、在宅勤務中のプライバシー保護や環境管理という感情的ニーズに応える重要な差別化要素となりました。

社会的側面

- 時代適応力の表現: 最新テクノロジーを活用できる自己や組織の能力の証明

- 社会的責任の遂行: パンデミック時の事業継続や環境負荷低減への貢献

- コミュニティへの参加: 「Zoomを使う」という共通言語・文化への帰属

- 地位の表現: 高品質なビデオ会議環境の整備によるプロフェッショナリズムの表現

- 意思疎通の民主化: 階層や地位に関わらず平等に発言できる環境の提供

社会的側面では、Zoomの利用自体が「デジタル時代に適応している」という組織能力の象徴となりました。特にパンデミック時には、Zoomを効果的に活用できる組織とそうでない組織の差が、事業継続能力の差として顕在化しました。また、遠隔地との会議が日常化したことで、これまで物理的な距離により制限されていた協業や採用の可能性が大きく広がり、組織のグローバル化や多様性の促進にも貢献しています。「Zoom疲れ」という言葉が生まれるほど日常生活に浸透したことは、このツールが単なる技術製品を超えて社会的・文化的現象となったことを示しています。

市場構造におけるブランドの独自ポジション

Zoomは、ビデオ会議・コラボレーションツール市場において以下のような独自のポジショニングを確立しています:

- 「シンプルさ」と「高性能」の両立: 多くの競合は高機能だが複雑、または簡単だが機能制限があるという傾向の中、その両方を実現

- プラットフォーム中立性: Microsoft、Google、Appleなど特定のエコシステムに依存しない独立したポジション

- 「コミュニケーションに特化」: 総合的な生産性向上ツールではなく、コミュニケーションの質を高めることに集中

- 「見えない技術力」: 高度な技術による差別化でありながら、その複雑さをユーザーに感じさせない設計思想

- 「誰でも使える」民主化: エンタープライズからコンシューマーまで同じ品質と使い勝手を提供

市場構造の中でのZoomの最大の差別化ポイントは、「プラットフォーム中立性」にあります。Microsoft TeamsやGoogle Meetが自社エコシステムの一部として提供されているのに対し、Zoomはどのプラットフォームでも同等の体験を提供するという中立的な立場を取っています。これにより、異なるシステムやデバイスを使用する組織や個人の間でもシームレスなコミュニケーションが可能になり、特に複数のシステムが混在する環境での「橋渡し役」として重要な役割を果たしています。

また、コミュニケーションに特化することで、より広範な機能を持つ総合的なコラボレーションツールとは異なる独自のポジションを確立しています。これは「あらゆることを中途半端にやるよりも、一つのことを極める」というフォーカス戦略の成功例と言えるでしょう。

競合との明確な差別化要素

Zoomと主要競合との差別化要素は以下の通りです:

- 参加障壁の低さ: 会議参加に際してアカウント作成やログインが不要(Microsoft Teams、WebexなどはID必須の傾向)

- 単一目的への最適化: コミュニケーションに特化した設計(TeamsやSlackは総合コラボレーションツール)

- 独立したクラウドアーキテクチャ: 特定のクラウドプラットフォームに依存しない独自インフラ(GoogleやMicrosoftは自社クラウドサービスと統合)

- フリーミアムモデルの魅力: 無料版でも十分に価値のある機能セット(競合は無料版の制限が厳しい傾向)

- 開発者エコシステム: 豊富なAPI/SDKによる拡張性と連携性

競合との最も明確な差別化要素は「参加障壁の低さ」です。Zoomミーティングに参加するためには、アプリケーションのインストールやアカウント作成が不要で、URLをクリックするだけで参加できます。これは他のほとんどの競合製品が何らかの登録やログインを要求するのと対照的です。この差は一見小さいものですが、多忙なビジネスパーソンや技術人や技術に不慣れなユーザーにとって、この違いは参加のしやすさに大きな差をもたらします。特に組織外部の人(クライント、パートナー企業、面接候補者など)を含む会議では、この低い参加障壁が会議の円滑な開始と進行に大きく貢献します。

また、Zoomはビデオ会議から始まっているため、他の機能(文書共同編集、タスク管理など)は連携できるものの、導線は最小限にとどめています。これにより、ユーザーインターフェースのシンプルさが維持され、学習コストが最小化されています。これは、多機能すぎる総合コラボレーションツールが持つ「機能の豊富さと引き換えに複雑性が増す」という傾向とは対照的なアプローチです。

持続的な競争優位性の源泉

Zoomの持続的競争優位性を支える根本的要因は以下の通りです:

- 技術的優位性: 独自開発のビデオ・音声コーデックと最適化技術

- 顧客体験へのこだわり: 「顧客が気に入るかどうか」を最優先する組織文化

- 迅速な製品改善サイクル: 顧客フィードバックを素早く取り入れる開発サイクル

- シンプルさを維持する規律: 機能追加によって複雑化させないという明確な製品哲学

- 創業者のビジョンと一貫性: エリック・ユアン氏の「フリクションレスなコミュニケーション」という一貫したビジョン

- 強固なネットワーク効果: 利用者が多いほど価値が高まるという好循環の構築

- 高い顧客満足度: NPS(Net Promoter Score)の高さによる自然な推奨循環

Zoomの最も根本的な競争優位性は、創業者エリック・ユアン氏の「フリクションレスなコミュニケーション」というビジョンに基づく一貫した製品哲学にあります。ユアン氏はWebex時代に「顧客が本当に欲しいのはもっと使いやすいビデオ会議ツールだ」という気付きを得て創業しました。この「使いやすさへのこだわり」が組織文化として深く根付いており、製品開発の意思決定における一貫した指針となっています。

また、Zoomのエンジニアリングチームは通信品質の最適化に特化した技術を開発し続けており、特に低帯域環境での安定性という点で競合製品を上回る性能を実現しています。これは単なる機能的な差別化ではなく、グローバルなリモートワーク環境におけるユーザー体験の質を直接的に向上させる要素となっています。

ネットワーク効果も重要な競争優位性の源泉です。Zoomを使用するユーザーが増えるほど、新規ユーザーにとってもZoomを採用する価値が高まるという好循環が生まれています。特に、会議の主催者と参加者の両方に価値を提供するこのネットワーク効果は、市場リーダーとしての地位を強化する要因となっています。

これらの要素を総合すると、Zoomの成功は単なる機能的優位性や市場環境の変化だけでなく、「使いやすさ」「品質」「シンプルさ」という核となる価値を一貫して追求し続けてきた結果であることがわかります。特に重要なのは、高度な技術力を背景としながらも、それを「見えないところに隠し」、ユーザーに「簡単に使える」体験を提供するというパラドックスの成功的な実現です。

7. マーケターへの示唆

最後に、Zoomの成功から学べる知見を、他業界・他商品にも応用可能な形で整理します。

再現可能な成功パターン

- 「複雑さの削減」による差別化

- 技術的複雑さをユーザーから隠し、シンプルな体験を提供

- 必要最小限の機能から始め、段階的に高度な機能を導入

- 初期学習の障壁を極限まで下げる設計思想

Zoomの最も重要な成功パターンは「複雑さの削減」という考え方です。多くの技術製品は機能の追加と共に複雑化していく傾向がありますが、Zoomは逆に「いかに機能を隠し、最小限のインターフェースにするか」を追求しました。この「技術的な複雑さを感じさせない」というアプローチは、技術製品に限らず、金融サービス、医療機器、法律サービスなど専門性の高い分野でも応用可能な差別化戦略です。

- 「コア体験の完成度」を最優先

- 多機能よりも、中核機能の卓越した品質を追求

- ユーザーの最も頻繁に行う作業を最も簡単にする

- パフォーマンスとユーザビリティを機能拡張より優先

Zoomはビデオ会議という中核機能に集中し、その品質と使いやすさを徹底的に追求しました。多くの企業が「機能の網羅性」を競う中、Zoomは「コア体験の完成度」を最優先したのです。この考え方は、製品開発における「選択と集中」の重要性を示しています。特に、リソースが限られたスタートアップやニッチ市場で戦う企業にとって、この「一つのことを極める」アプローチは効果的な差別化戦略となり得ます。

- フリーミアムによる市場浸透

- 無料版でも十分に価値のある体験を提供

- 自然なアップグレードパスを設計

- 有料版への移行障壁を最小限に維持

Zoomのフリーミアムモデルの特徴は、無料版に「実用に十分な価値」を持たせた点です。多くのフリーミアムサービスが無料版に厳しい制限を設けるのに対し、Zoomは40分間までという時間制限はあるものの、機能的にはほぼ制限のない価値提供を行いました。これにより、ユーザーは「体験してから購入を判断する」という自然なプロセスを取ることができ、導入障壁が大幅に低下しました。

- 共有と拡散を促進する製品設計

- 既存ユーザーが新規ユーザーを招待しやすい仕組み

- 非ユーザーの参加障壁を最小化

- 使用体験自体がマーケティングとなる好循環の構築

Zoomの成長モデルで特に注目すべきは、製品そのものがマーケティングツールとして機能する設計です。ユーザーがZoomミーティングを主催すると、自然と他ユーザーを招待することになり、それが新規ユーザーの獲得につながります。いわゆるバイラル効果です。そして重要なのは、招待された側の参加障壁を極限まで下げることで、この拡散サイクルを加速している点です。この「製品自体がマーケティングツールになる」設計は、多くのプラットフォーム型ビジネスに応用可能な考え方です。

業界・カテゴリーを超えて応用できる原則

| 原則 | 説明 | 応用例 |

|---|---|---|

| 摩擦削減の法則 | ユーザー体験における摩擦(障壁)を徹底的に取り除く | 金融:アプリ開設の簡略化 小売:ワンクリック購入の実装 |

| 価値先行の法則 | 価値提供を先行させ、収益化は後から最適化 | SaaS:無料版の充実 コンテンツ:一部無料提供と有料アップセル |

| 一貫性の法則 | 全プラットフォーム・接点での一貫した体験提供 | 飲食:店舗・デリバリー・テイクアウトの統一体験 アパレル:実店舗とECの一貫したブランド体験 |

| 核心特化の法則 | 「何でもできる」より「一つのことを極める」 | 家電:単機能だが最高性能の製品開発 サービス:特定分野に特化したコンサルティング |

| ネットワーク活用の法則 | 既存顧客が新規顧客を生み出す循環の構築 | SNS:友人招待機能の実装 B2B:顧客推薦プログラムの強化 |

| 民主化の原則 | 専門家だけのものを「誰でも使える」ように変革 | デザイン:プロ仕様のツールを一般向けに簡略化 投資:複雑な金融商品の簡易アクセス化 |

「摩擦削減の法則」は、Zoomの成功の根幹を成す原則です。これは「ユーザーが目的を達成するまでに直面する障壁をいかに取り除くか」という考え方であり、あらゆる製品・サービスに応用可能です。例えば、金融サービスでは口座開設の手続きを簡略化したり、小売業ではチェックアウトプロセスを最小化したりすることが、この原則の応用となります。

「民主化の原則」も重要な概念です。これは、従来は専門家やプロフェッショナルのみが利用できた高度なツールやサービスを、一般の人でも簡単に使えるように再設計するという考え方です。Zoomは高度なビデオ会議技術を誰でも簡単に使えるように民主化しましたが、この原則は多くの専門分野(デザイン、金融、法務、医療など)に応用できます。

ブランド強化のためのフレームワーク

このフレームワークは、Zoomが実践してきた「使いやすさ」と「体験品質」を中心とした顧客価値創造のアプローチを、他の製品やサービスにも応用するための実践的な手順を示しています。最も重要なのは、一回限りの改善ではなく、継続的な改善サイクルとして実施することです。

中心となるのは「コア体験の明確化と最適化」です。これは「何を提供するか」ではなく「どのような体験を提供するか」という視点に立ち、顧客にとっての本質的な価値を見極めることから始まります。その後、特定したコア体験を徹底的に最適化し、参入障壁を最小化することで、より多くの顧客が価値を体験できるようにします。

また、「組織構造・文化の整備」が全てのステップに影響を与える要素として位置づけられているのも重要なポイントです。顧客体験の質を高めるためには、組織全体が同じビジョンと価値観を共有し、部門間の垣根を超えて協力することが不可欠です。特に、「シンプルさ」や「使いやすさ」という価値観を組織文化として定着させることが、持続的な差別化の鍵となります。

まとめ

Zoomが世界中の消費者から選ばれ続ける理由を体系的に分析した結果、以下のキーポイントが浮かび上がりました:

- 「シンプルさの追求」が最大の差別化要素: 高度な技術を背景としながらも、ユーザーには極めてシンプルな体験を提供することで、技術の民主化を実現

- 顧客体験における「摩擦の徹底排除」: 会議参加のワンクリック化、アカウント不要の設計など、あらゆる障壁を取り除く設計思想

- 「コア体験の完成度」への集中投資: 多機能化よりも、ビデオ会議という中核機能の品質と安定性を最優先する資源配分

- フリーミアムによる市場浸透と自然な拡散: 無料版でも十分に価値のある体験を提供し、ユーザー主導の市場浸透を実現

- クロスプラットフォームの一貫性: デバイスやOSに関わらず同質の体験を提供することで、混在環境でのスムーズな導入を可能に

- 変化への俊敏な適応能力: パンデミックによる急激な需要増加や競争環境の変化に柔軟に対応する組織能力

- パフォーマンスとセキュリティのバランス: 使いやすさを維持しながらも、エンタープライズ要件を満たすセキュリティ機能の段階的導入

これらの要素の背後には、「ユーザーにとって最も重要な価値は何か」を徹底的に追求し続ける企業文化があります。Zoomの成功は、テクノロジー企業にありがちな「機能追加競争」ではなく、「体験の質」と「シンプルさ」を最優先する異なるアプローチを選択した結果と言えるでしょう。

あらゆる業界のマーケターにとって、Zoomの事例から学ぶべき最も重要な教訓は、「技術的な複雑さをユーザーから隠し、シンプルで価値ある体験を提供する」という考え方です。このアプローチは、テクノロジー産業に限らず、金融、小売、医療、教育など、様々な分野で応用可能な普遍的な価値創造原則となり得ます。