- はじめに:マーケターが直面する「成長の壁」を突破するヒント

- U-NEXT HOLDINGSとは:事業の全体像を理解する

- 全体の業績サマリー:9期連続最高益の裏にある構造

- マーケティング観点での注目点1:顧客獲得の効率化と自然流入の最大化

- マーケティング観点での注目点2:価格改定による単価向上とARPUの最適化

- マーケティング観点での注目点3:クロスセル戦略による顧客単価の最大化

- U-NEXT HOLDINGSが選ばれる理由:競合との差別化ポイント

- マーケターが学べる5つのポイント

- 考えられる改善点と今後の課題

- 今後も継続的に成長する余地はあるのか?その根拠を考察

- まとめ:マーケターが持ち帰るべきKey Takeaways

はじめに:マーケターが直面する「成長の壁」を突破するヒント

あなたの担当するサービスは、順調に成長していますか?多くのマーケターが直面するのが「初期の成長は順調だったのに、ある時点から伸び悩む」という課題です。新規顧客の獲得コストは年々上昇し、既存顧客の維持も容易ではありません。さらに競合他社との差別化も難しくなる中で、どうすれば持続的な成長を実現できるのでしょうか。

この問いに対する一つの答えが、U-NEXT HOLDINGSの2025年8月期決算に隠されています。同社は9期連続で過去最高業績を達成し、売上高は前年比19%増の3,904億円、営業利益は8%増の315億円という驚異的な成長を遂げました。しかも、これは一時的なブームではなく、構造的な成長戦略に基づいた結果なのです。

本記事では、U-NEXT HOLDINGSの決算資料を徹底分析し、マーケターが自社の業務に活かせる具体的な戦略と施策を抽出します。数字の羅列ではなく、「なぜこのような成果が出たのか」「どんなマーケティング戦略が機能したのか」という本質に迫ります。

U-NEXT HOLDINGSとは:事業の全体像を理解する

U-NEXT HOLDINGSは、一般的には動画配信サービス「U-NEXT」の運営会社として知られていますが、実際にはそれだけではありません。同社は4つの事業セグメントを展開する総合サービス企業です。

事業セグメントの構成

| 事業セグメント | 主要サービス | 特徴 |

|---|---|---|

| コンテンツ配信 | 動画配信サービス「U-NEXT」 | 課金ユーザー494万人、見放題コンテンツ数国内No.1 |

| 店舗・施設ソリューション | 店舗BGM、POSレジ、自動精算機など | 店舗数83万、施設数3万の顧客基盤 |

| 通信・エネルギー | 法人向けICT、光回線、電力サービス | 安定したリカーリング収益 |

| 金融・不動産・グローバル | キャッシュレス決済、家賃保証、商業ビル運営 | 既存顧客へのクロスセル機会 |

この多角的な事業展開こそが、U-NEXT HOLDINGSの強みです。一見バラバラに見える事業群ですが、実は「店舗・施設」という共通の顧客基盤を軸に、相互にシナジーを生み出す設計になっています。

全体の業績サマリー:9期連続最高益の裏にある構造

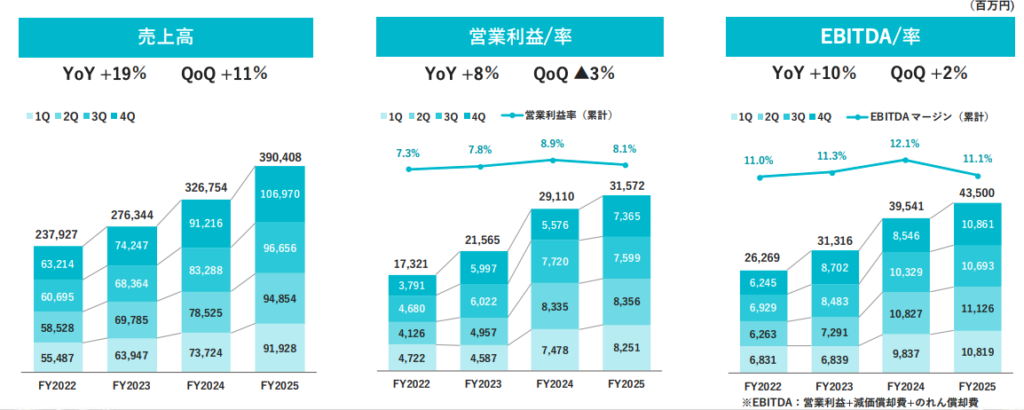

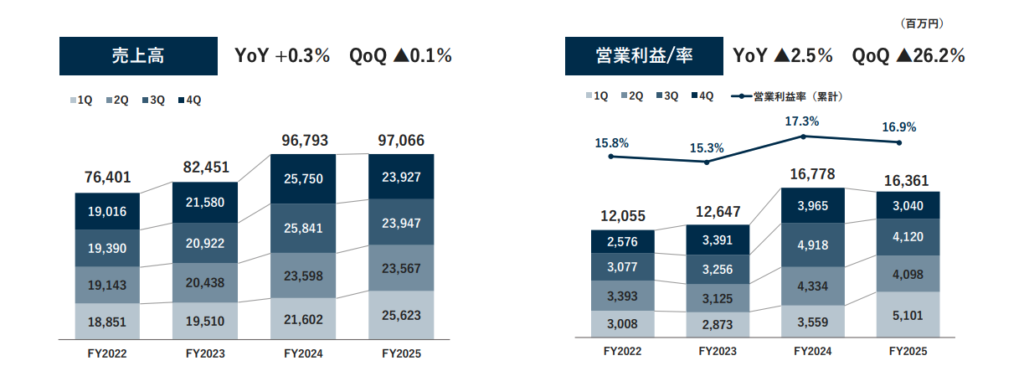

2025年8月期の業績を見ると、売上高は前年比19%増の3,904億円、営業利益は8%増の315億円となり、9期連続で過去最高業績を更新しました。特に注目すべきは、全事業セグメントで課金ユーザーや契約件数などのKPIが順調に成長している点です。

セグメント別の成長ドライバー

それぞれの事業セグメントが、どのように全体の成長に貢献したのかを見ていきましょう。

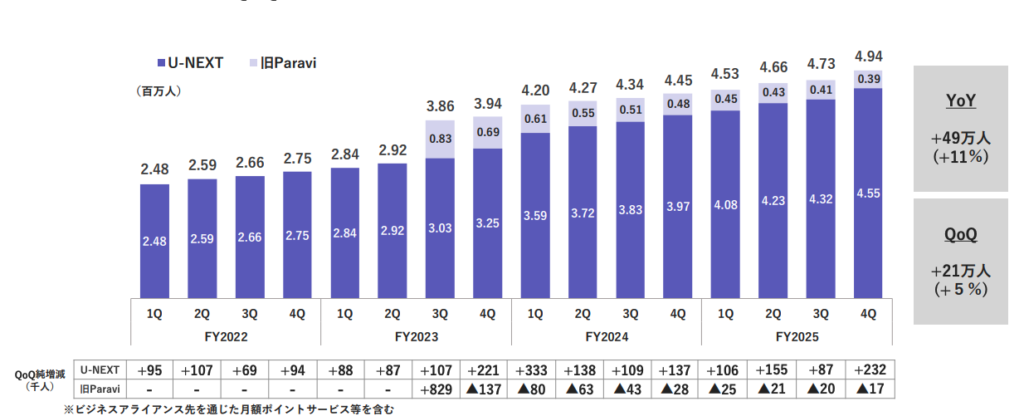

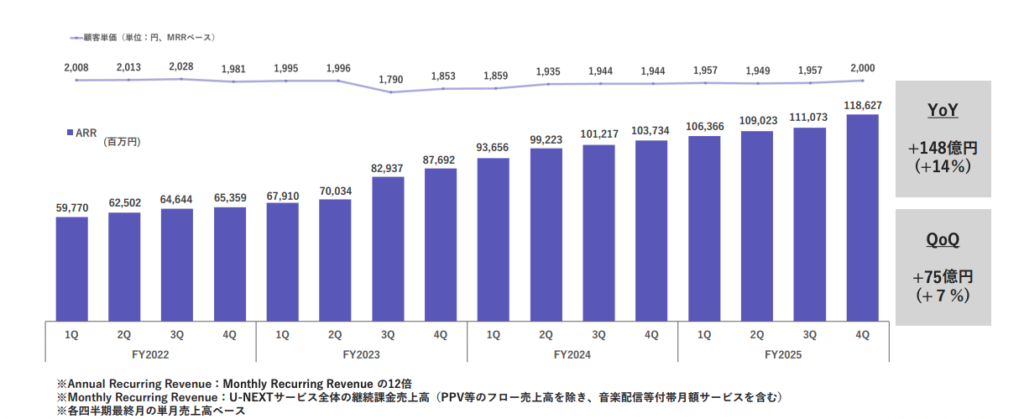

コンテンツ配信事業は、課金ユーザーが前年比49万人増の494万人に達し、7四半期ぶりに四半期純増数が20万人を超えました。さらに、特定の決済方法を利用するユーザーに対して価格改定を実施し、ARR(年間経常収益)が前年比148億円増の1,186億円に拡大しています。

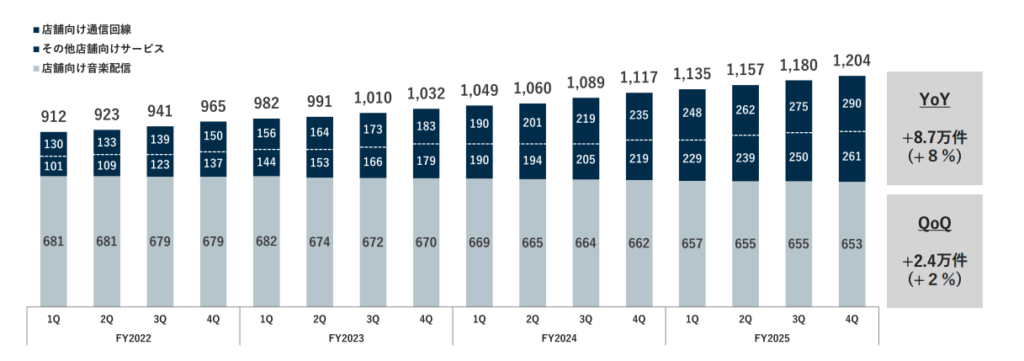

店舗・施設ソリューション事業は、前年に大型の自動精算機入替需要があった反動で減収要因を抱えていましたが、それを吸収してほぼ横ばいの業績を維持しました。契約件数は着実に積み上がっており、店舗向けDX商材のクロスセルが功を奏しています。

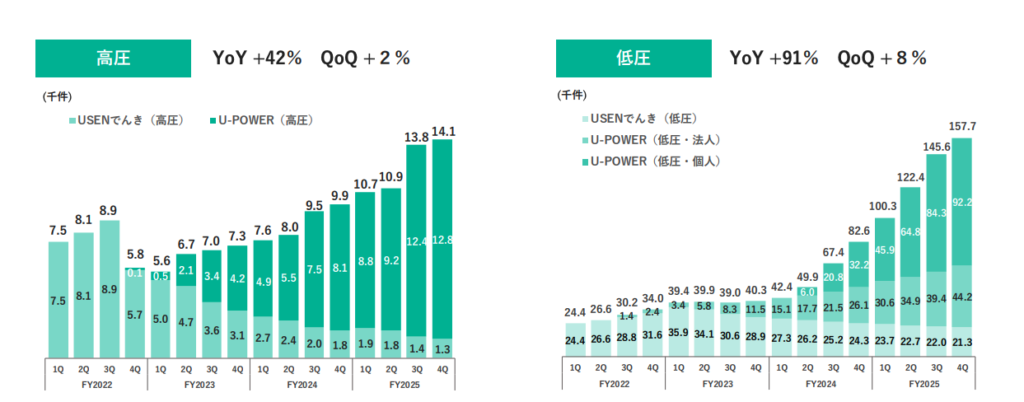

通信・エネルギー事業は、エネルギー部門の大幅成長により過去最高業績を達成しました。高圧電力の契約件数は前年比42%増、低圧電力は91%増と、順調に顧客基盤を拡大しています。

金融・不動産・グローバル事業は、M&Aで取り込んだキャッシュレス決済事業が先行投資フェーズで赤字を計上したものの、既存事業の成長でカバーし、全体では増収増益を達成しました。

このように、各セグメントが異なるフェーズにありながらも、全体としてバランスよく成長している構造が見て取れます。

マーケティング観点での注目点1:顧客獲得の効率化と自然流入の最大化

U-NEXTの顧客獲得戦略を見ると、興味深い傾向が読み取れます。4Qの課金ユーザー純増数は23万人と大幅に増加したにもかかわらず、広告販促費は前期比で4.4%減少しているのです。これは、自然流入など効率的な獲得ができたためと決算資料に記載されています。

なぜ効率的な顧客獲得が実現できたのか

この背景には、3つの要因が考えられます。

まず、コンテンツ力の強化が挙げられます。U-NEXTは見放題コンテンツのラインナップ数で国内No.1を誇り、さらにサッカーなどのスポーツコンテンツも拡充しています。魅力的なコンテンツが揃っていれば、口コミやSNSでの拡散が自然と発生し、広告に頼らない顧客獲得が可能になります。

次に、外部アライアンスの強化です。U-NEXTは楽天モバイルとの「Rakuten最強U-NEXT」や、自社MVNO「U-NEXT MOBILE」など、通信サービスとのセット販売を開始しました。これにより、通信キャリアの顧客基盤を活用した効率的な顧客獲得が可能になっています。

さらに、既存顧客からの紹介やリテンション施策の効果も大きいでしょう。U-NEXTは毎月1,200ポイントを付与するなど、顧客満足度を高める施策を継続的に実施しています。満足度の高い顧客は解約率が低いだけでなく、新規顧客を紹介してくれる可能性も高まります。

広告販促費率の推移が示す戦略転換

広告販促費率(売上高に対する広告費の比率)を見ると、2022年度は13.0%でしたが、2025年度は9.8%まで低下しています。これは単なるコスト削減ではなく、有料広告に依存しない顧客獲得モデルへの戦略的な転換を意味しています。

このアプローチは、多くのサブスクリプションビジネスが直面する「顧客獲得コストの高騰」という課題に対する一つの解決策を示しています。

マーケティング観点での注目点2:価格改定による単価向上とARPUの最適化

U-NEXTは2025年度に特定の決済方法を利用しているユーザーに対して価格改定を実施しました。その結果、ARR(年間経常収益)は前年比14%増の1,186億円に拡大し、ユーザー単価も着実に上昇しています。

価格改定を成功させるポイント

価格改定は、多くの企業が躊躇する施策です。なぜなら、顧客の反発や解約を招くリスクがあるからです。しかし、U-NEXTは以下のような工夫で、リスクを最小限に抑えながら価格改定を実現しました。

段階的かつ限定的なアプローチを採用したことが特徴です。全ユーザーに対して一斉に値上げするのではなく、「特定の決済方法を利用しているユーザー」という限定的な対象から始めています。これにより、影響範囲を限定しながら、市場の反応を見極めることができます。

また、価値提供の継続的な強化も重要です。価格を上げる前後で、コンテンツラインナップの拡充や新機能の追加など、顧客が感じる価値を高める施策を並行して実施しています。顧客が「値上げ分の価値がある」と感じられれば、解約リスクは大幅に低減します。

さらに、毎月1,200ポイントの付与という独自の仕組みも、価格改定の受容性を高めています。表面的な月額料金は高くても、ポイントを活用すれば実質的な負担は抑えられるという心理的な納得感を生み出しています。

ARPUとLTVのバランス設計

U-NEXTのビジネスモデルで注目すべきは、ARPU(ユーザー当たり平均収益)を高めながらも、LTV(顧客生涯価値)を最大化する設計になっている点です。単に料金を上げるだけでは解約率が上がり、LTVが低下する可能性がありますが、価値提供を同時に強化することで、両立を実現しています。

マーケティング観点での注目点3:クロスセル戦略による顧客単価の最大化

U-NEXT HOLDINGSの最大の強みは、複数の事業セグメントを展開していることによる「クロスセル機会」です。例えば、店舗向けにBGMサービスを提供している顧客に対して、POSレジ、Wi-Fi、カメラ、さらには通信回線やエネルギーサービスまで提案できる体制が整っています。

クロスセル戦略の具体的な仕組み

決算資料を見ると、店舗ソリューション事業では60以上のDX/IoT商材を用意し、それらをクロスセルすることで顧客単価を引き上げています。契約件数の推移を見ると、POSレジ、Wi-Fi、カメラといった主力3商材の契約件数は前年比17%増の24.1万件に達しており、着実に浸透が進んでいることが分かります。

この戦略が機能している背景には、「通信環境をベースインフラとする」という設計思想があります。店舗が通信回線を契約すれば、その上にさまざまなDX商材を乗せやすくなります。これは、プラットフォーム戦略とも言えるアプローチです。

また、全国18,000社の顧客紹介パートナーネットワークも重要な役割を果たしています。自社の営業リソースだけでなく、パートナー企業を通じて幅広い顧客層にリーチできる体制を構築しています。

エネルギー事業とのシナジー

特に注目すべきは、エネルギー事業とのシナジーです。電力は店舗にとって必須のインフラであり、コスト削減ニーズが高い領域です。U-NEXTは固定料金プランの「USENでんき」と市場価格連動プランの「U-POWER」を提供し、顧客のニーズに応じて柔軟に提案できる体制を整えています。

エネルギー契約を入口として関係を構築し、その後に他のソリューションをクロスセルするという流れは、非常に理にかなったアプローチです。決算資料でも「電力は必須インフラのため当社グループが持つ多様な販売チャネル、顧客基盤の有効活用が可能」と明記されています。

U-NEXT HOLDINGSが選ばれる理由:競合との差別化ポイント

ここまで見てきた戦略を踏まえて、U-NEXT HOLDINGSがなぜ顧客に選ばれるのか、その本質的な理由を整理しましょう。

理由1:ワンストップでの価値提供

多くの店舗や施設は、複数のベンダーと契約し、それぞれのサービスを個別に管理しています。これは非効率であり、コストも高くつきます。U-NEXTは、通信からエネルギー、決済、BGMまで、店舗運営に必要なソリューションをワンストップで提供できることが大きな差別化要因となっています。

理由2:60年超の事業展開による信頼と実績

店舗向けBGM事業で培った60年超の歴史と顧客基盤は、新規参入企業には簡単に真似できない資産です。長年の関係性があるからこそ、新しいサービスも受け入れられやすくなります。

理由3:自社リソースによる一気通貫対応

決算資料には「全国を網羅したセールスとエンジニアの自社リソース体制を通じて受注~納品~保守まで一気通貫で対応」と記載されています。これは、顧客にとって非常に重要なポイントです。トラブルが発生した際にも、責任の所在が明確で、迅速な対応が期待できるからです。

理由4:コンテンツ配信でのユニークなポジショニング

U-NEXTは、他の動画配信サービスと比較して独自のポジショニングを確立しています。見放題コンテンツと都度課金コンテンツのハイブリッド型であり、さらに毎月1,200ポイントを付与することで、実質的な選択肢の幅を広げています。この設計により、NetflixやAmazon Prime Videoとは異なる価値を提供できています。

マーケターが学べる5つのポイント

U-NEXT HOLDINGSの決算から、マーケターが自社の業務に活かせるポイントをまとめます。

ポイント1:顧客獲得の効率化は「コンテンツ力×口コミ×アライアンス」の掛け算

広告費を削減しながら顧客を増やすには、自社の商品力を高め、顧客満足度を向上させることが最も効果的です。さらに、外部パートナーとのアライアンスを戦略的に活用することで、広告に頼らない顧客獲得チャネルを構築できます。

ポイント2:価格改定は段階的かつ価値提供とセットで実施する

価格を上げる際には、顧客が感じる価値を同時に高めることが不可欠です。また、一斉に全顧客を対象とするのではなく、限定的な範囲から始めて市場の反応を見極めるアプローチが有効です。

ポイント3:クロスセルの前提は「ベースとなるサービス」の構築

クロスセルを成功させるには、顧客が必ず利用する「ベースインフラ」的なサービスを提供することが重要です。U-NEXTの場合、店舗向けには通信回線、個人向けには動画配信サービスがその役割を果たしています。

ポイント4:リカーリング収益の積み上げが持続的成長の鍵

一度獲得した顧客から継続的に収益を得るリカーリングモデルは、ビジネスの安定性を高めます。U-NEXTの各事業セグメントでARRが着実に積み上がっているのは、この点を重視した結果です。

ポイント5:KPIの積み上げが将来の収益を生み出す

U-NEXTは課金ユーザー数、契約件数、ARRなど、複数のKPIを設定し、それらを着実に積み上げています。短期的な売上だけでなく、将来の収益基盤となる適切なKPIに投資することが、持続的成長には不可欠です。

考えられる改善点と今後の課題

一方で、U-NEXT HOLDINGSの決算資料からは、いくつかの改善余地や今後の課題も見えてきます。

課題1:営業利益率の伸び悩み

売上高は前年比19%増と大きく成長していますが、営業利益率は8.1%と前年の8.9%から低下しています。これは、M&Aで取り込んだキャッシュレス決済事業が先行投資フェーズで赤字を計上していることや、組織強化に伴うコスト増加が影響しています。

今後、これらの先行投資が収益化フェーズに移行すれば利益率は改善すると期待されますが、一定期間は利益率が圧迫される可能性があります。マーケティング視点では、顧客獲得コストと顧客生涯価値のバランスを常に監視し、投資対効果を最大化する施策が求められます。

課題2:店舗・施設ソリューション事業の成長率鈍化

店舗・施設ソリューション事業は、前年の自動精算機入替需要の反動減により、売上が横ばいとなっています。決算資料では「改刷需要の反動減を吸収して横ばい」と説明されていますが、逆に言えば、特需がなければ大きな成長は難しいということでもあります。

この事業の今後の成長には、新規顧客の開拓だけでなく、既存顧客へのクロスセル率をさらに高める施策が重要になるでしょう。60以上のDX/IoT商材を用意しているとのことですが、実際にどれだけの顧客が複数の商材を利用しているのか、さらなる浸透余地があるはずです。

課題3:金融・不動産・グローバル事業の収益化

キャッシュレス決済事業は、顧客獲得費用の積極投下により営業利益で8億円の赤字を計上する見込みです。決済事業は市場が拡大している領域であり、先行投資は理解できますが、いつまでに収益化するのか、明確なロードマップが求められます。

また、グローバル事業については、決算資料で「インバウンド需要対応ビジネスの創出に加えて海外展開も挑戦」と記載されていますが、具体的な進捗や成果が見えにくい状況です。今後、この領域での戦略をより明確にし、実行していくことが求められるでしょう。

今後も継続的に成長する余地はあるのか?その根拠を考察

結論から言えば、U-NEXT HOLDINGSには今後も継続的に成長する余地が十分にあると考えられます。その根拠を3つの視点から説明します。

根拠1:コンテンツ配信市場の拡大余地

動画配信市場は今後も成長が見込まれる領域です。GEM Partnersの調査によれば、国内の動画配信市場は継続的に拡大しています。U-NEXTは現在494万人の課金ユーザーを抱えていますが、日本の総人口や世帯数を考えると、まだまだ成長余地は大きいと言えます。

特に、スポーツコンテンツや電子書籍出版など、新たな領域への展開により、既存顧客のARPU向上と新規顧客層の開拓が期待できます。決算資料でも「独占配信を含めてエンターテイメントとライブ(スポーツ、音楽)のハイブリッドでさらなるコンテンツ強化」「電子書籍出版を主軸に据えたオリジナルIP基盤の創出」といった戦略が示されています。

根拠2:店舗・施設のDX需要は長期的に継続

店舗や施設のDX(デジタルトランスフォーメーション)は、一過性のトレンドではなく、長期的な構造変化です。人手不足や業務効率化のニーズは今後も高まり続けるため、POSレジ、自動精算機、カメラ、配膳ロボットといったソリューションへの需要は継続するでしょう。

U-NEXTは全国83万店舗、3万施設という巨大な顧客基盤を持っています。この既存顧客に対して、クロスセル率をさらに高めることができれば、大きな成長余地があります。決算資料でも「通信環境をベースインフラとした60以上のDX/IoT商材によるクロスセル」という戦略が明示されています。

根拠3:エネルギー市場での成長機会

電力小売市場は、政策変更や市場環境の変化により不確実性もありますが、長期的には分散化と多様化が進む領域です。U-NEXTは高圧電力で前年比42%増、低圧電力で91%増という高い成長率を達成しており、この勢いが続けば大きな収益柱となる可能性があります。

特に、電力契約を入口として店舗や施設との関係を構築し、その後に他のソリューションをクロスセルするという流れは、今後も有効な戦略となるでしょう。電力容量拠出金負担が前期比で減少する見込みであることも、利益率改善の追い風となります。

成長を支える組織体制の強化

決算資料を見ると、堅調な事業成長に連動して人員増強などの組織強化を進めていることが分かります。短期的にはコスト増となりますが、中長期的な成長を支える基盤づくりと言えます。持続的な成長には、優秀な人材の確保と組織力の向上が不可欠だからです。

まとめ:マーケターが持ち帰るべきKey Takeaways

U-NEXT HOLDINGSの2025年8月期決算から、以下の重要なポイントを学ぶことができました。

| Key Takeaway | 具体的な内容 |

|---|---|

| 効率的な顧客獲得 | 広告費を抑えながら自然流入を増やすには、商品力の強化と外部アライアンスの活用が有効。U-NEXTは広告販促費を前期比で削減しながら、課金ユーザーを大幅に増加させた。 |

| 価格改定の戦略的実施 | 価格改定は段階的かつ限定的に行い、同時に顧客が感じる価値を高める施策を実施することで、解約リスクを最小化できる。U-NEXTの価格改定により、ARRは前年比14%増となった。 |

| クロスセルによる顧客単価向上 | ベースとなるサービスを軸に、関連する複数のソリューションを提案することで、顧客単価を最大化できる。U-NEXTは通信環境を基盤として60以上のDX/IoT商材をクロスセルしている。 |

| リカーリングモデルの構築 | 一度獲得した顧客から継続的に収益を得るリカーリングモデルは、ビジネスの安定性を高める。U-NEXTの各事業でARRが着実に積み上がっている。 |

| KPIの継続的な改善 | 短期的な売上だけでなく、将来の収益基盤となるKPI(課金ユーザー数、契約件数、ARRなど)に投資し、着実に積み上げることが持続的成長の鍵となる。 |

| 多角化によるリスク分散 | 複数の事業セグメントを展開することで、一つの事業が減速しても全体としては成長を維持できる。U-NEXTは4つの事業セグメントがバランスよく成長している。 |

U-NEXT HOLDINGSの事例は、サブスクリプションビジネスやBtoB SaaSビジネスに携わるマーケターにとって、多くの示唆に富んでいます。広告費を増やせば顧客は増えるという単純な時代は終わりました。これからは、商品力、顧客体験、クロスセル設計、リカーリング収益の構築といった、より本質的な戦略が求められます。

U-NEXTの成功の背景には、決して派手な施策はありません。むしろ、顧客のニーズを深く理解し、着実にKPIを積み上げ、組織体制を強化するという、地道な取り組みの積み重ねがあります。この堅実なアプローチこそが、9期連続で過去最高業績を達成するという驚異的な成果につながっているのです。

あなたの担当するサービスでも、今日から実践できる施策があるはずです。まずは自社の顧客獲得コストを分析し、自然流入を増やす方法を考えてみてください。既存顧客へのクロスセル機会を洗い出してみてください。そして、短期的な売上だけでなく、将来の収益基盤となるKPIを設定し、それを着実に積み上げていってください。

持続的な成長は、一夜にして実現するものではありません。しかし、正しい戦略と地道な実行があれば、必ず道は開けます。U-NEXT HOLDINGSの事例が、あなたのマーケティング活動の一助となれば幸いです。

参考資料