はじめに

「なぜあの企業は、競合がひしめく市場でも圧倒的な利益を出し続けられるのか?」

マーケターなら一度は考えたことがあるこの疑問。その答えは、数字の奥にある「戦略」と「市場への対応力」にあります。今回取り上げるTSMC(台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー)の2025年第3四半期決算は、まさにそれを体現する好例です。売上は前年比40.8%増、営業利益率は50.6%という驚異的な数字の裏には、マーケターが学ぶべき明確な戦略が隠されています。

この記事では、TSMCの決算資料をもとに、単なる数字の羅列ではなく、「なぜこのような成果が出たのか」「どんなマーケティング戦略や市場対応があったのか」を言語化していきます。あなたの業務にも活かせる実践的なヒントが詰まっていますので、ぜひ最後までお読みください。

TSMCとは?企業概要

TSMCは、世界最大の半導体受託製造企業(ファウンドリー)です。自社でチップを設計せず、AppleやNVIDIA、AMDといった世界的企業から製造を請け負うビジネスモデルを確立しています。

TSMCの基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 企業名 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSMC) |

| 本社 | 台湾 新竹市 |

| 設立 | 1987年 |

| 事業内容 | 半導体ファウンドリー(受託製造) |

| 主要顧客 | Apple、NVIDIA、AMD、Qualcommなど |

| 市場シェア | ファウンドリー市場で約60%超 |

TSMCの特徴は、「ファウンドリー専業」という点です。つまり、自社ブランドの製品を作らず、他社の設計した半導体を製造することに特化しています。これは例えるなら、レシピを持っている料理家(設計会社)の代わりに、最高の厨房設備で料理を作る専門シェフ(製造会社)のようなものです。

この戦略により、TSMCは顧客企業と競合せず、むしろパートナーとして技術開発に注力できる立場を築いてきました。

2025年Q3決算ハイライト

それでは、2025年第3四半期(7月〜9月)の決算内容を見ていきましょう。

主要財務指標の推移

| 指標 | 3Q25 | 2Q25 | 3Q24 | 前期比 | 前年比 |

|---|---|---|---|---|---|

| 売上高(US$ billions) | 33.10 | 30.07 | 23.50 | +10.1% | +40.8% |

| 粗利益率 | 59.5% | 58.6% | 57.8% | +0.9ppts | +1.7ppts |

| 営業利益率 | 50.6% | 49.6% | 47.5% | +1.0ppt | +3.1ppts |

| 純利益(NT$ billions) | 452.30 | 398.27 | 325.26 | +13.6% | +39.1% |

| EPS(NT$) | 17.44 | 15.36 | 12.54 | +13.6% | +39.0% |

この数字から読み取れる最も重要なポイントは、売上が前年比で40.8%も伸びながら、同時に利益率も向上しているということです。通常、売上を大きく伸ばそうとすると、値引きや販促費の増加で利益率が圧迫されるケースが多いのですが、TSMCはその逆を実現しています。

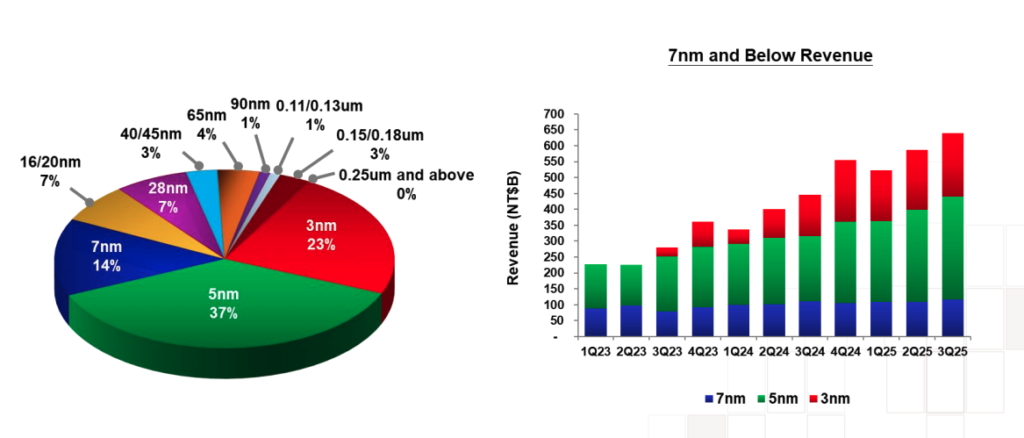

テクノロジー別売上構成(3Q25)

| 技術ノード | 売上構成比 |

|---|---|

| 3nm | 23% |

| 5nm | 37% |

| 7nm | 14% |

| 先端技術合計(7nm以下) | 74% |

| その他(16nm以上) | 26% |

先端技術(7nmプロセス以下)が全体の74%を占めており、TSMCが最新技術に集中していることがわかります。これは単なる製造業ではなく、「技術でリードする」戦略を取っている証拠です。

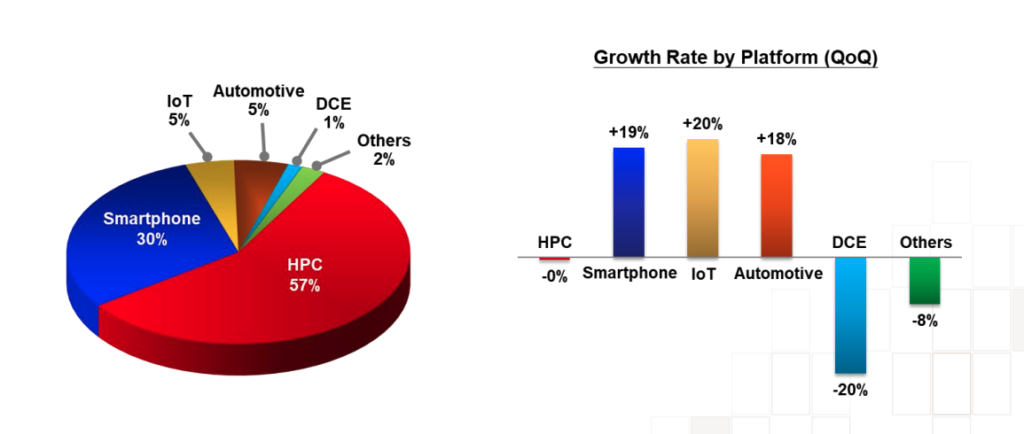

プラットフォーム別売上と成長率

| プラットフォーム | 売上構成比 | 前期比成長率 |

|---|---|---|

| HPC(高性能コンピューティング) | 57% | 横ばい |

| スマートフォン | 30% | +19% |

| IoT | 5% | +20% |

| 自動車 | 5% | +18% |

| DCE | 1% | -20% |

| その他 | 2% | -8% |

注目すべきは、HPC(AI、データセンター向け)が売上の半分以上を占めている点です。これはAI需要の急拡大を反映しています。一方で、スマートフォン向けも前期比19%増と堅調で、複数の成長ドライバーを持っていることがわかります。

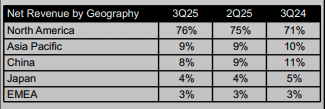

地域別売上構成(3Q25)

| 地域 | 売上構成比 |

|---|---|

| 北米 | 76% |

| アジア太平洋 | 9% |

| 中国 | 8% |

| 日本 | 4% |

| EMEA | 3% |

北米が売上の76%を占めており、Apple、NVIDIA、AMDといった米国企業への依存度が高いことがわかります。これは強みでもあり、リスクでもある点として後ほど触れます。

マーケティング観点で見る3つの成長戦略

ここからが本題です。TSMCの決算数字の裏には、どんなマーケティング戦略や市場対応があったのでしょうか。マーケターとして学べる3つのポイントを深掘りしていきます。

戦略1:先端技術への集中投資で高収益を実現

TSMCの最大の特徴は、「技術の最先端に資源を集中させる」というプロダクト戦略です。

決算資料を見ると、3nmプロセス(最先端技術)が売上の23%、5nmが37%を占めています。つまり、最も難易度が高く、最も高価格で販売できる技術に経営資源を集中投下しているのです。

これは例えるなら、パン屋さんが「普通の食パン」ではなく、「高級生食パン」に力を入れて、単価と利益率を上げているようなものです。TSMCの粗利益率59.5%という数字は、この戦略の成果を如実に表しています。

なぜこの戦略が機能するのか?

半導体業界では、プロセスノード(技術の細かさ)が小さくなるほど、製造難易度が上がります。3nmプロセスは現時点で世界で数社しか製造できない超高難度技術です。つまり、競合が少なく、価格決定力が強いのです。

自社だけが提供できる価値(ブルーオーシャン)を創造することで、高収益を実現しています。

マーケターへの学び

あなたの商品やサービスでも、「誰もが提供できる標準機能」ではなく、「自社だけが提供できる独自価値」に投資することで、価格競争から脱却できます。そのためには、市場のトレンドを先読みし、将来確実に需要が増える分野に先行投資することが重要です。

戦略2:AI・HPC市場をいち早く捉えた顧客セグメント戦略

TSMCの2つ目の勝因は、AI・データセンター市場の爆発的成長を早期に予測し、対応したことです。

決算資料では、HPC(High Performance Computing=高性能コンピューティング)が売上の57%を占めています。これはAI向けのGPU(NVIDIAなど)やデータセンター向けプロセッサ(AMDなど)の需要を指しています。

AIブームの波をどう捉えたか

2022年末にChatGPTが登場して以降、生成AI市場は急拡大しました。AIモデルのトレーニングや推論には、膨大な計算能力を持つチップが必要です。TSMCは、この需要の高まりを見越して、AI向けチップの製造能力を早期に確保していました。

例えば、NVIDIAの最新GPU「H100」や「H200」は、TSMCの5nmや3nmプロセスで製造されています。これらのチップは1個あたり数十万円〜数百万円という高価格で取引され、TSMCの売上と利益を大きく押し上げています。

複数の成長ドライバーを持つ

さらに注目すべきは、HPC一本足打法ではない点です。スマートフォン向けは前期比19%増、自動車向けも18%増と、複数のセグメントで成長しています。

これは、「卵を一つのカゴに盛らない」というリスク分散の考え方です。AI市場が一時的に停滞しても、他のセグメントでカバーできる体制を作っています。

マーケターへの学び

市場のトレンドを早期に察知し、そのトレンドに乗る顧客をターゲットにすることで、大きな成長を掴めます。ただし、1つの市場だけに依存するのではなく、複数の成長セグメントを持つことで、リスクを分散しながら安定成長を実現できます。

あなたのビジネスでも、「今後5年で確実に伸びる市場はどこか?」「その市場で誰がキーパーソンか?」を考え、先手を打つことが重要です。

戦略3:技術優位性を活かした価格戦略

3つ目の戦略は、技術力を価格に転換する力です。

TSMCの粗利益率59.5%、営業利益率50.6%という数字は、製造業としては驚異的です。通常、製造業の営業利益率は10〜20%程度ですから、TSMCは倍以上の利益率を実現しているのです。

なぜ高価格でも選ばれるのか?

その理由は、「TSMCでしか作れない」からです。最先端の3nmプロセスを量産できるのは、世界でTSMCとSamsungの2社だけです。しかも、歩留まり(良品率)や信頼性ではTSMCが圧倒的に優れています。

AppleやNVIDIAのような企業にとって、「最高性能のチップ」は製品の競争力そのものです。そのため、多少高くてもTSMCに発注せざるを得ないのです。これは、「代替不可能な価値」を提供することで、価格決定力を持つという典型例です。

コスト改善も同時に進行

さらに注目すべきは、高価格を維持しながら、コスト削減も進めている点です。決算説明では「cost improvement efforts(コスト改善の取り組み)」が粗利益率向上の要因として挙げられています。

つまり、TSMCは「値上げ」だけでなく「コスト削減」も同時に進めることで、利益率を最大化しているのです。

マーケターへの学び

価格戦略の基本は、「価値に見合った価格設定」です。安易な値下げではなく、「なぜその価格なのか」を顧客に納得してもらえる価値を提供することが重要です。

TSMCの例から学べるのは、以下の3点です。

| 学び | 具体的な施策 |

|---|---|

| 代替不可能な価値を作る | 技術力、品質、スピードなど、他社が真似できない強みを磨く |

| 顧客の成功にコミットする | 顧客のビジネス成功に不可欠なパートナーになる |

| コスト構造も最適化する | 高価格を維持しながら、内部コストは徹底的に削減する |

TSMCが選ばれる理由

ここまで3つの戦略を見てきましたが、そもそも「なぜTSMCが選ばれるのか」を整理しておきましょう。

TSMCが選ばれる5つの理由

| 理由 | 詳細 |

|---|---|

| 技術力 | 最先端プロセス(3nm、2nm)を量産できる世界トップレベルの技術 |

| 信頼性 | 高い歩留まり(良品率)と安定した品質で、顧客の生産計画を支える |

| 中立性 | 自社製品を持たないため、顧客企業と競合しない |

| キャパシティ | 大規模な生産能力で、大量注文にも対応可能 |

| エコシステム | 設計ツールやパートナー企業との協業体制が充実 |

特に「中立性」は重要なポイントです。IntelやSamsungは自社でもチップを設計・販売しているため、ファウンドリー事業では顧客企業と競合関係になる可能性があります。一方、TSMCは完全に中立な立場で、顧客の成功だけを考えられるのです。このポジション専業で事業を展開していることがTSMCにとって重要といえます。

マーケターが学べる良い点

TSMCの事例から、マーケターが学べる実践的なポイントをまとめます。

学びのポイント一覧

| 学び | TSMCの実践例 | あなたのビジネスへの応用 |

|---|---|---|

| 先行投資の重要性 | 3nm、2nmなど次世代技術への巨額投資 | 市場トレンドを先読みし、将来のコア技術に投資する |

| 市場の波に乗る | AI需要の急拡大を早期にキャッチ | 成長市場を見極め、そこに資源を集中させる |

| 価値ベースの価格設定 | 技術優位性を活かした高価格戦略 | 「安さ」ではなく「価値」で勝負する |

| 顧客セグメントの多様化 | HPC、スマホ、IoT、自動車など複数の柱 | 一つの顧客・市場に依存しない体制を作る |

| 明確なポジショニング | ファウンドリー専業という独自の立ち位置 | 「誰にとっての、どんな存在か」を明確にする |

| オペレーショナル・エクセレンス | 高い歩留まりと効率的な生産体制 | 提供価値を支える「現場力」を磨く |

特に注目したいのは、TSMCが「技術×ビジネスモデル×タイミング」の3つを高いレベルで実現している点です。

技術だけあっても、ビジネスモデルが悪ければ利益は出ません。ビジネスモデルが良くても、タイミングを外せば成長できません。TSMCは、この3つをバランスよく組み合わせることで、圧倒的な成果を生み出しています。

考えられる改善点

ただし、TSMCにも課題やリスクはあります。完璧な企業は存在しないので、マーケターとして「何を学び、何を改善すべきか」を考えることが重要です。

TSMCの潜在的リスクと改善点

| リスク・課題 | 内容 | マーケターとしての学び |

|---|---|---|

| 地政学リスク | 北米顧客への依存度76%、台湾に生産拠点集中 | 顧客・地域の分散化が必要。リスクヘッジを常に考える |

| 顧客集中リスク | Apple、NVIDIAなど大口顧客への依存 | 大口顧客は重要だが、中小顧客の開拓も並行して進める |

| 設備投資の重さ | 年間約US$30億の巨額設備投資 | 資本集約型ビジネスの難しさ。投資回収計画が重要 |

| 技術競争の激化 | Samsungやintelも追い上げ | 技術リードは永続しない。常に次の一手を考える |

| サプライチェーンリスク | 海外工場の立ち上げに時間がかかる | グローバル展開にはローカル対応力が必要 |

特に「地政学リスク」は、近年注目されているポイントです。TSMCは米国、日本、ドイツなどに新工場を建設していますが、まだ台湾への集中度は高いままです。

また、北米顧客への売上が76%を占めている点も、リスク要因です。米中関係の悪化や輸出規制の強化などがあれば、ビジネスに大きな影響が出る可能性があります。

マーケターとしての視点

これらのリスクから学べるのは、「成功している時こそ、次のリスクを考える」ということです。TSMCは今、絶好調ですが、だからこそ将来のリスクに備えて、地域分散や顧客多様化を進めています。

あなたのビジネスでも、「今好調な商品が、5年後も売れ続ける保証はあるか?」「今の顧客層が、変化する市場でも残り続けるか?」を常に問い続けることが大切です。

今後の成長余地はあるか?

最後に、TSMCが今後も成長を続けられるかを考察します。

成長を支える3つのドライバー

TSMCの今後の成長を支える要因は、大きく3つあります。

1. AI需要の継続的拡大

生成AIの普及は、まだ始まったばかりです。今後、企業のAI導入が加速し、データセンター向けチップの需要は少なくとも数年は続くと予想されます。さらに、スマートフォンやPCに搭載される「エッジAI」も成長分野です。

TSMCの4Q25ガイダンス(売上予想US$32.2〜33.4億)も、この強気な見通しを反映しています。

2. 次世代技術への移行

半導体業界では、常に「次の世代」への移行が起こります。現在主流の3nmプロセスから、今後は2nm、そして1.4nmへと移行していきます。

TSMCはこの分野でも先行しており、2025年内に2nmプロセスの量産を開始する予定です。技術の世代交代のたびに、既存顧客は新しいプロセスに移行するため、TSMCにとっては「リピート需要」が発生します。

3. 自動車・IoT市場の成長

決算資料でも、自動車向けが前期比18%増、IoT向けが20%増と、高い成長を示しています。

特に自動車業界は、電動化(EV)と自動運転化が進む中で、車1台あたりの半導体搭載量が急増しています。従来のガソリン車では数万円分の半導体しか使われていませんでしたが、最新のEVでは10万円以上の半導体が搭載されています。

これらの市場は、AI/HPCほど派手ではありませんが、長期的に安定した成長が見込める分野です。

懸念材料もある

一方で、懸念材料もあります。

| 懸念材料 | 内容 |

|---|---|

| 設備投資の重さ | 2025年の設備投資は約US$30億。高成長を維持するには巨額投資が必要 |

| 競合の追い上げ | Samsungも3nmプロセスを量産開始。技術格差は縮まる可能性 |

| 景気変動の影響 | 半導体は景気敏感業種。不況時には需要が急減するリスク |

| 地政学リスク | 米中対立、台湾情勢など、外部環境の変化に影響を受けやすい |

結論:成長余地は大きいが、課題もある

総合的に見ると、TSMCは今後も成長を続ける可能性が高いと言えます。ただし、その成長は「自動的に続く」わけではなく、「巨額投資を続け、技術リードを維持し、新市場を開拓し続ける」という努力の結果です。

マーケターとして学ぶべきは、「成長は戦略の結果である」ということです。市場が成長しているから自社も成長する、というのは幻想です。成長市場の中でも、明確な戦略を持ち、実行し続ける企業だけが勝ち残ります。

まとめ

TSMC 2025年第3四半期決算から学べるマーケティング戦略のポイントをまとめます。

Key Takeaways(重要な学び)

- 先端技術への集中投資が高収益を生む: TSMCは3nm、5nmなど最先端技術に経営資源を集中させることで、粗利益率59.5%という高収益を実現している。「誰もが提供できる標準機能」ではなく「自社だけが提供できる独自価値」に投資することで、価格競争から脱却できる。

- 成長市場を早期に捉える顧客セグメント戦略: AI・HPC市場の爆発的成長を早期に予測し、製造能力を確保したことが売上57%を占める成功要因。市場トレンドを先読みし、成長セグメントに先行投資することの重要性を示している。

- 技術優位性を価格に転換する力: 代替不可能な技術力により、高価格を維持しながら営業利益率50.6%を実現。「価値ベースの価格設定」がいかに重要かを体現している。

- 複数の成長ドライバーを持つリスク分散: HPC一本足打法ではなく、スマートフォン、IoT、自動車など複数セグメントで成長。一つの市場に依存しない体制が長期的な安定成長を支える。

- 明確なポジショニングが選ばれる理由を作る: ファウンドリー専業という独自の立ち位置により、顧客企業と競合せず、パートナーとして信頼を獲得。「誰にとっての、どんな存在か」を明確にすることの価値。

- 成長は戦略の結果であり、自動的には続かない: TSMCの成長は、巨額投資、技術開発、市場開拓の継続的な努力の結果。成長市場にいるだけでは勝てず、明確な戦略と実行力が必要。

TSMCの決算から学べるのは、単なる財務数字ではなく、「なぜ選ばれるのか」「どう差別化しているのか」「どこに投資しているのか」という戦略の本質です。これらの学びは、BtoB、BtoC問わず、あらゆるマーケターの業務に活かせるはずです。

ぜひ、あなたのビジネスでも「自社の強みは何か」「どの市場セグメントで勝負するか」「どんな価値を提供するか」を改めて考えてみてください。その答えが、次の成長への道筋を示してくれるはずです。

参考情報