- はじめに:なぜ今、トヨタの決算から学ぶべきなのか

- トヨタ自動車の企業概要:世界最大級の自動車メーカーが持つ強み

- 全体の業績サマリー:関税影響下でも利益水準を維持する構造

- マーケティング観点での注目点①:「商品力」が生み出す強い需要の正体

- マーケティング観点での注目点②:バリューチェーン全体で稼ぐ収益構造

- マーケティング観点での注目点③:中国市場での競争力を維持する柔軟性

- なぜトヨタは顧客に選ばれ続けるのか:3つの本質的な理由

- ビジネスパーソンが学べる良い点:4つの実践的な戦略

- 考えられる改善点:損益分岐台数の上昇への対応

- 今後も継続的に成長する余地があるのか:3つの成長ドライバー

- まとめ:トヨタ決算から学ぶ、実践的なマーケティング戦略

はじめに:なぜ今、トヨタの決算から学ぶべきなのか

ビジネスパーソンとして、こんな課題を感じたことはありませんか?「外部環境が厳しい中で、どうやって収益を維持すればいいのか」「商品力だけでは限界がある。他にどんな収益源を作ればいいのか」「ブランド戦略を見直したいが、何から手をつければいいかわからない」。

トヨタ自動車の2026年3月期第2四半期決算は、まさにこうした課題への"実践的な答え"が詰まっています。米国関税という通期で約1.45兆円もの逆風を受けながらも、営業利益3.4兆円という高水準の見通しを維持し、さらに株主還元も増配で応える。この背景には、単なる規模の大きさではなく、「商品力」「バリューチェーン収益」「ブランド戦略」という3つの柱が機能しているのです。

この記事では、トヨタの決算内容から、マーケターやビジネスパーソンが自分の業務に活かせる戦略と施策を徹底的に言語化していきます。

トヨタ自動車の企業概要:世界最大級の自動車メーカーが持つ強み

トヨタ自動車は、世界で最も販売台数の多い自動車メーカーの一つです。2026年3月期の通期販売台数見通しは約1,050万台(グループ総販売は約1,130万台)で、日本国内だけでなく北米、アジア、欧州など世界中に販売網を展開しています。

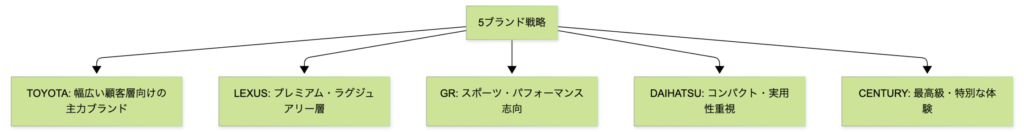

同社の特徴は、単に車を売るだけでなく、金融サービス(自動車ローンなど)、補給部品(アフターパーツ)、中古車販売、コネクティッドサービスなど、車のライフサイクル全体で収益を上げる「バリューチェーン戦略」を持っていること。さらに、トヨタ、レクサス、GR、ダイハツ、CENTURYという5つのブランドを展開し、顧客層や価格帯を細かくセグメント化しています。

この「商品力」「バリューチェーン」「ブランドポートフォリオ」という3つの強みが、今回の決算でどう機能したのかを見ていきましょう。

全体の業績サマリー:関税影響下でも利益水準を維持する構造

まず、今回の決算のハイライトを押さえておきましょう。

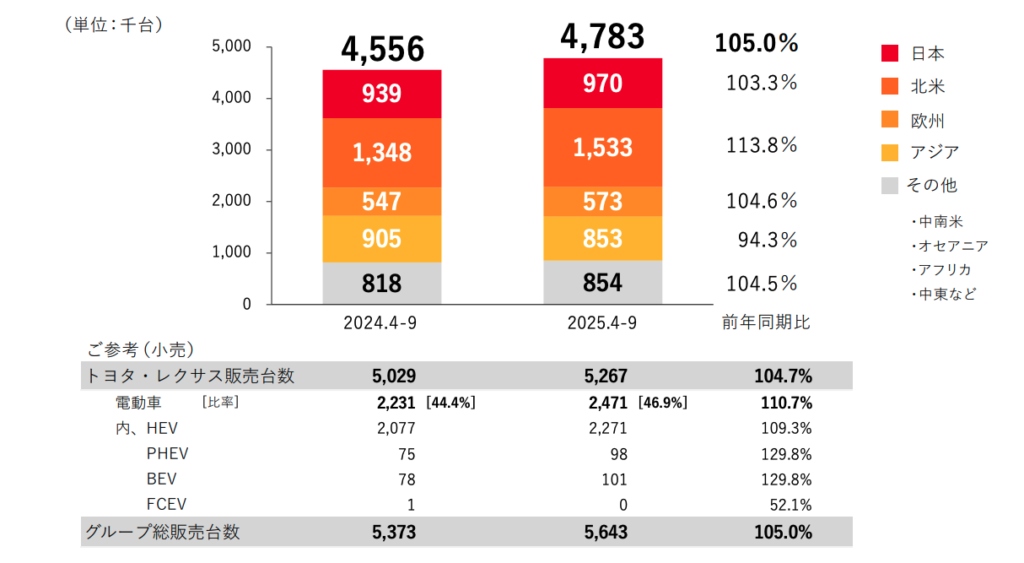

| 項目 | 2025年4-9月実績 | 前年同期比 | 通期見通し | 前期比 |

|---|---|---|---|---|

| 営業収益 | 24.6兆円 | +1.3兆円 | 49.0兆円 | +0.9兆円 |

| 営業利益 | 2.0兆円 | △0.5兆円 | 3.4兆円 | △1.4兆円 |

| 営業利益率 | 8.1% | - | 6.9% | - |

| 販売台数(トヨタ・レクサス) | 526.7万台 | +4.7% | 1,050万台 | +1.0% |

| 電動車比率 | 46.9% | - | 48.9% | - |

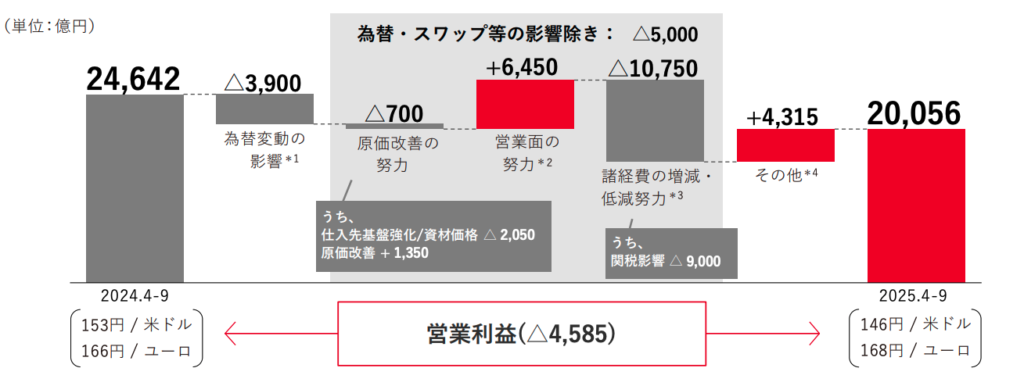

第2四半期累計の営業利益は前年同期比で約5,000億円減少しましたが、これは主に米国関税の影響(約9,000億円のマイナス)によるものです。それでも営業利益率8.1%、通期見通しで3.4兆円という水準を維持できているのは、以下の3つの努力があったからです。

- 販売台数の増加とバリューチェーン収益の拡大:日本や北米を中心に販売が伸び、金融事業や補給部品などのバリューチェーン収益も約6,450億円のプラスに貢献しました。

- 原価改善努力:材料費の高騰や仕入先への支援コストがある中でも、約1,350億円の原価改善努力を積み上げました。

- 為替の影響:米ドルが7円の円高になったものの、ユーロが2円の円安になったことで一部相殺されました。

つまり、外部環境が厳しい中でも「売上を伸ばす」「コストを下げる」「収益源を多様化する」という基本を愚直に実行することで、利益水準を守っているのです。

マーケティング観点での注目点①:「商品力」が生み出す強い需要の正体

今回の決算で最も印象的なのは、「商品力を背景とした強い需要に支えられ」という表現が繰り返し使われていることです。では、この「商品力」とは具体的に何を指しているのでしょうか。

顧客が求める多様な選択肢を提供

トヨタは2025年に5ブランド戦略を明確化しました。それぞれのブランドが明確な役割を持っています。

この戦略の本質は、「お一人おひとりに応える多様な商品で、お客様の選択肢を更に拡大」するという考え方です。例えば、都市部の若者にはコンパクトなダイハツ、ファミリー層にはTOYOTAのSUVやミニバン、走りを楽しみたい層にはGR、富裕層にはLEXUSやCENTURYというように、顧客のニーズやライフスタイルに合わせた商品を提供しています。

この結果、特定の市場セグメントだけでなく、幅広い顧客層から支持を得ることができ、販売台数の増加につながっています。実際、日本では前年同期比+4.5%、アジアでは+13.8%と大きく伸びています。

電動車ラインナップの拡充

もう一つの「商品力」は、電動車(HEV、PHEV、BEV、FCEV)のラインナップを着実に拡充していることです。第2四半期時点で電動車比率は46.9%に達し、前年同期から+2.5ポイント上昇しています。

| 電動車種類 | 2024年4-9月 | 2025年4-9月 | 成長率 |

|---|---|---|---|

| HEV(ハイブリッド) | 207.7万台 | 227.1万台 | +9.3% |

| PHEV(プラグインHV) | 7.5万台 | 9.8万台 | +29.8% |

| BEV(電気自動車) | 7.8万台 | 10.1万台 | +29.8% |

| FCEV(燃料電池) | 0.1万台 | 0.05万台 | - |

特にHEVの成長率が+9.3%と堅調なのは、「電動化したいけど充電インフラが心配」という顧客の不安を解消できる商品だからです。また、BEVやPHEVも約30%成長しており、「全方位での電動化戦略」が功を奏していることがわかります。

学べるポイント:顧客の"選択肢"を増やすことが需要を生む

多くの企業は「一つの商品を磨き込む」ことに注力しがちですが、トヨタの戦略は「多様な選択肢を提供することで、より多くの顧客に選ばれる」という発想です。これは、ブランドポートフォリオ戦略とも呼ばれます。

あなたの会社でも、「既存商品だけで勝負するのではなく、顧客セグメントごとに異なる商品やサービスを用意できないか」と考えてみることが、需要拡大のヒントになるでしょう。

マーケティング観点での注目点②:バリューチェーン全体で稼ぐ収益構造

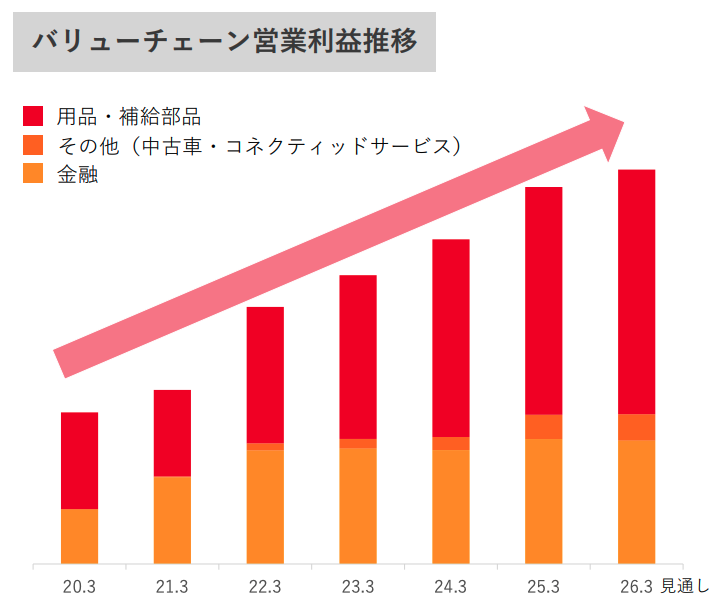

トヨタのもう一つの大きな強みは、「車を売って終わり」ではなく、車のライフサイクル全体で収益を上げる仕組みを持っていることです。

バリューチェーン収益の拡大

決算資料には「バリューチェーン収益」という言葉が頻繁に登場します。これは、新車販売以外の収益源を指しています。

| バリューチェーン収益の種類 | 内容 |

|---|---|

| 金融事業 | 自動車ローン、リース、保険など |

| 補給部品・用品 | 純正パーツ、アクセサリー販売 |

| 中古車販売 | 認定中古車プログラムなど |

| コネクティッドサービス | 車載通信サービス、データ活用 |

第2四半期では、バリューチェーン収益が約1,300億円のプラスに寄与し、そのうち金融事業だけで約600億円の増益となっています。また、バリューチェーン営業利益は過去数年で右肩上がりに成長しており、新車販売の収益を補完する重要な柱になっていることがわかります。

なぜバリューチェーン収益が重要なのか

新車販売は、関税や原材料費の高騰、為替変動など、外部環境の影響を大きく受けます。しかし、バリューチェーン収益は比較的安定しており、景気変動にも強いという特徴があります。

例えば、自動車ローンは車を購入したお客様が数年間にわたって返済するため、安定的な収益源になります。また、補給部品は車が古くなるほど需要が増えるため、新車販売が落ち込んでも影響を受けにくいのです。

この「ストック型ビジネス」の考え方が、トヨタの収益安定性を支えています。

学べるポイント:顧客との接点を"一度きり"で終わらせない

多くの企業は、商品を売った時点で顧客との関係が終わってしまいます。しかし、トヨタのように「売った後も継続的に価値を提供し、収益を上げる仕組み」を作ることで、収益の安定性と成長性を両立できます。

あなたの会社でも、「商品を売った後に、どんなサービスや価値を提供できるか」を考えることが、収益構造を強化するカギになるでしょう。例えば、サブスクリプションモデル、メンテナンスサービス、コミュニティ運営などが考えられます。

マーケティング観点での注目点③:中国市場での競争力を維持する柔軟性

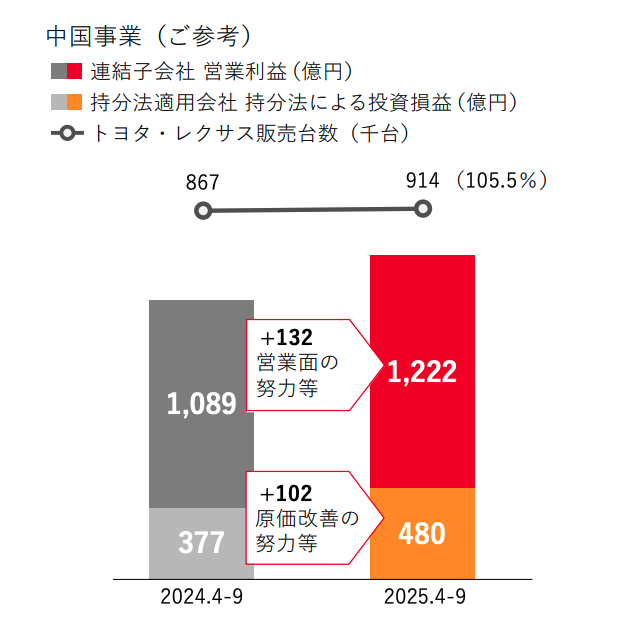

今回の決算で意外なポイントが、中国市場での好調です。中国は現在、BEV(電気自動車)を中心とした激しい競争が繰り広げられており、多くの外資系メーカーが苦戦しています。しかし、トヨタは中国でのトヨタ・レクサス販売台数が前年同期比+5.5%と堅調に推移しています。

中国での勝因:現地ニーズへの柔軟な対応

中国市場での成功要因は、「現地の顧客ニーズに合わせた商品開発」と「合弁事業による現地化」にあります。トヨタは中国の合弁会社を通じて、中国市場向けの商品を開発・販売しています。例えば、中国で人気の高いSUVやセダンのラインナップを強化し、さらに電動車の投入も加速させています。

また、決算資料によれば、中国事業の営業利益は連結子会社で約102億円増、持分法適用会社でも増益となっており、単に台数を伸ばすだけでなく、収益性も確保できています。

学べるポイント:グローバル展開では"現地最適化"が必須

グローバル企業としての強みは、単に「同じ商品を世界中で売る」ことではなく、「各市場のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズする」ことにあります。トヨタの中国戦略は、まさにこの「現地最適化」の好例です。

あなたの会社が海外展開を考える際も、「日本で成功した商品をそのまま持っていく」のではなく、「現地の顧客が本当に求めているものは何か」をリサーチし、商品やサービスを調整することが成功のカギになるでしょう。

なぜトヨタは顧客に選ばれ続けるのか:3つの本質的な理由

ここまでの内容を踏まえて、トヨタが顧客に選ばれ続ける理由を整理してみましょう。

理由①:品質と信頼性の高さ

トヨタは「品質第一」の姿勢を貫いており、故障が少なく、長く使える車として世界中で評価されています。この信頼性の高さが、リピート購入や口コミによる新規顧客獲得につながっています。

決算資料にも「足場固めの活動により、安全・品質の徹底や余力創出を実現、生産が安定化」という記述があり、短期的な利益よりも品質を優先する姿勢が伝わってきます。

理由②:顧客ニーズに合わせた多様な選択肢

前述の5ブランド戦略や、電動車ラインナップの拡充により、顧客は自分のライフスタイルや価値観に合った車を選ぶことができます。この「選択肢の多さ」が、幅広い顧客層からの支持を集めています。

理由③:購入後も続く安心感とサポート

バリューチェーン戦略により、購入後のメンテナンス、補給部品の供給、金融サービスなど、車を所有する期間中ずっとサポートが受けられます。この「購入後も安心」という体験が、顧客満足度とブランドロイヤルティを高めています。

ビジネスパーソンが学べる良い点:4つの実践的な戦略

トヨタの決算から、あなたの業務に活かせる具体的な戦略を抽出してみましょう。

学べる点①:逆風の中でも「稼ぐ力」を失わない収益構造

トヨタは米国関税という大きな逆風を受けながらも、営業利益率6.9%を維持する見通しです。これは、以下の3つの柱があるからです。

| 柱 | 具体的な施策 | あなたの業務への応用 |

|---|---|---|

| コスト削減 | 原価改善努力で約2,750億円削減 | 仕入先との交渉、業務効率化、無駄の削減 |

| 収益源の多様化 | バリューチェーン収益で約1,950億円増 | 既存顧客へのクロスセル、サブスク化 |

| 販売台数の維持 | 商品力で台数増を実現 | 商品・サービスの品質向上、顧客満足度向上 |

この3つのバランスを取ることが、厳しい環境下でも収益を守るカギになります。

学べる点②:ブランドポートフォリオ戦略の威力

トヨタの5ブランド戦略は、「一つのブランドで全ての顧客をカバーしようとしない」という発想です。それぞれのブランドが明確なターゲットとポジショニングを持つことで、カニバリゼーション(自社商品同士の食い合い)を避けながら、市場全体でのシェアを拡大しています。

あなたの会社でも、「一つの商品・サービスだけで勝負するのではなく、顧客セグメントごとに異なるブランドや商品ラインを用意する」ことで、より多くの顧客にリーチできる可能性があります。

学べる点③:長期視点での投資と短期業績のバランス

トヨタは「未来に向けた総合投資を生産性の向上やリターンの拡大に着実につなげ、損益分岐台数の改善にこだわる」と明言しています。つまり、短期的な利益を追うだけでなく、将来の成長に必要な研究開発や設備投資も継続的に行っているのです。

実際、通期の研究開発費は約1.42兆円、設備投資は約2.3兆円と高水準を維持しています。この「長期と短期のバランス」が、持続的な成長を支えています。

学べる点④:株主還元の安定性が信頼を生む

トヨタは「長期保有の株主の皆様に報いる安定増配の方針を堅持」しており、今期も中間配当を5円増配、年間予想も5円増配としています。業績が厳しい中でも増配を続けることで、株主からの信頼を維持しています。

これは、企業経営において「ステークホルダーとの約束を守る」ことの重要性を示しています。あなたの会社でも、顧客や取引先、従業員との約束を守り続けることが、長期的な信頼関係を築くカギになるでしょう。

考えられる改善点:損益分岐台数の上昇への対応

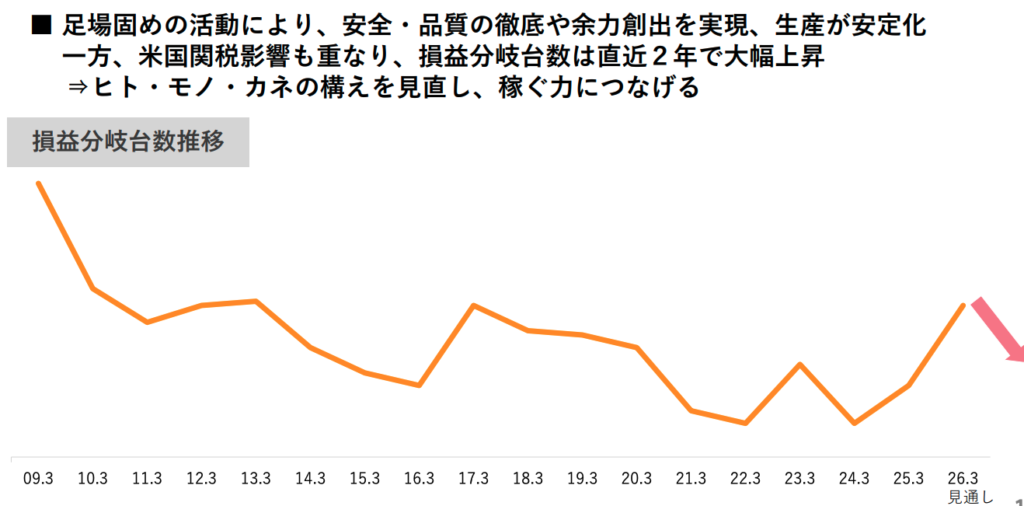

一方で、トヨタにも課題があります。決算資料には「足場固めの活動により、安全・品質の徹底や余力創出を実現、生産が安定化。一方、米国関税影響も重なり、損益分岐台数は直近2年で大幅上昇」という記述があります。

損益分岐台数とは何か

損益分岐台数とは、「何台売れば黒字になるか」を示す指標です。この数字が上昇しているということは、固定費(人件費、設備費など)が増えているか、1台あたりの利益が減っているということを意味します。

グラフを見ると、2024年3月期から2025年3月期にかけて、損益分岐台数が大きく上昇していることがわかります。これは、以下の要因によるものと考えられます。

- 人への投資や成長領域への投資増加:将来に向けた投資として、研究開発費や人材育成費を増やしている。

- 米国関税の影響:関税分のコストが乗ることで、1台あたりの利益が減少している。

- 仕入先基盤強化コスト:サプライチェーンの安定化のために、仕入先への支援コストが増えている。

改善の方向性:ヒト・モノ・カネの構えを見直す

トヨタ自身も「ヒト・モノ・カネの構えを見直し、稼ぐ力につなげる」と述べており、この課題を認識しています。具体的には、以下のような施策が考えられます。

- 生産性の向上:同じ人数でより多くの台数を生産できるよう、自動化や工程改善を進める。

- 設備投資の効率化:過剰な設備を持たず、必要な投資に絞り込む。

- バリューチェーン収益のさらなる強化:新車販売の利益が減っても、バリューチェーン収益でカバーする。

この改善点は、多くの企業にとっても共通の課題です。「売上を伸ばすだけでなく、固定費をコントロールして損益分岐点を下げる」ことが、収益性を高めるカギになります。

今後も継続的に成長する余地があるのか:3つの成長ドライバー

最後に、トヨタが今後も成長を続けられるかどうかを考えてみましょう。決算資料や市場環境を踏まえると、以下の3つの成長ドライバーがあると考えられます。

成長ドライバー①:電動車市場の拡大

世界的に環境規制が強化される中、電動車(特にHEVやBEV)の需要は今後も拡大すると予想されます。トヨタは全方位での電動化戦略を取っており、HEVで圧倒的なシェアを持ちながら、BEVやPHEVの投入も加速させています。

特に、新しいソフトウェアプラットフォーム「Arene」をRAV4に初搭載するなど、車のソフトウェア化にも対応しています。これにより、コネクティッドサービスなどの新しい収益源も期待できます。

成長ドライバー②:アジア市場でのさらなる成長

アジア市場(特にインドや東南アジア)は、経済成長に伴い自動車需要が急速に拡大しています。トヨタはアジアでの販売台数を前年同期比+13.8%と大きく伸ばしており、この地域での成長余地はまだ大きいと考えられます。

成長ドライバー③:バリューチェーン収益のさらなる拡大

トヨタはすでにバリューチェーン収益を強化していますが、今後はコネクティッドサービスやデータ活用など、新しい収益源を開拓する余地があります。例えば、車の走行データを活用した保険商品や、メンテナンス予測サービスなどが考えられます。

これらの成長ドライバーを見ると、トヨタには今後も継続的に成長する余地が十分にあると言えるでしょう。ただし、競争環境や規制環境の変化に柔軟に対応し続けることが前提条件となります。

まとめ:トヨタ決算から学ぶ、実践的なマーケティング戦略

最後に、トヨタの決算から得られる実践的なヒントを箇条書きでまとめます。

Key Takeaways(重要なポイント)

- 逆風下でも収益を守る3つの柱:コスト削減、収益源の多様化、商品力による販売維持のバランスが重要。どれか一つに偏らず、全てを同時に実行することが厳しい環境を乗り切るカギ。

- 顧客の選択肢を増やすブランド戦略:一つの商品で全ての顧客を満足させようとせず、顧客セグメントごとに異なる商品やブランドを用意することで、市場全体でのシェアを拡大できる。

- バリューチェーン全体で稼ぐ仕組み:商品を売って終わりではなく、購入後も継続的に価値を提供し、収益を上げる「ストック型ビジネス」を構築することで、収益の安定性と成長性を両立できる。

- 現地最適化の重要性:グローバル展開では、各市場のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズすることが成功のカギ。日本で成功した商品をそのまま海外に持っていくのではなく、現地の顧客が本当に求めているものを理解する。

- 長期視点と短期業績のバランス:短期的な利益を追うだけでなく、将来の成長に必要な投資も継続的に行う。ただし、損益分岐点を意識しながら、投資の効率化も図る。

- ステークホルダーとの約束を守る:顧客、株主、取引先、従業員との約束を守り続けることが、長期的な信頼関係を築き、持続的な成長を支える基盤になる。

トヨタの決算から学べるのは、単なる数字の羅列ではなく、「厳しい環境の中でどう戦い、どう成長するか」という実践的な戦略です。この記事で紹介した考え方や施策を、ぜひあなたの業務にも応用してみてください。

参考資料