- はじめに:なぜ今「時間差別化」なのか

- 時間差別化ビジネスとは?基本の考え方

- 時間差別化の3つのパターン

- ナイトタイムエコノミーの世界的潮流

- 成功事例1:夜パフェ専門店 - シメ文化を新市場に

- 成功事例2:24時間ジム - 時間の制約をなくす

- 成功事例3:24時間歯科医院 - 緊急ニーズへの対応

- 成功事例4:ナイトサファリ - 昼間のコンテンツを夜に

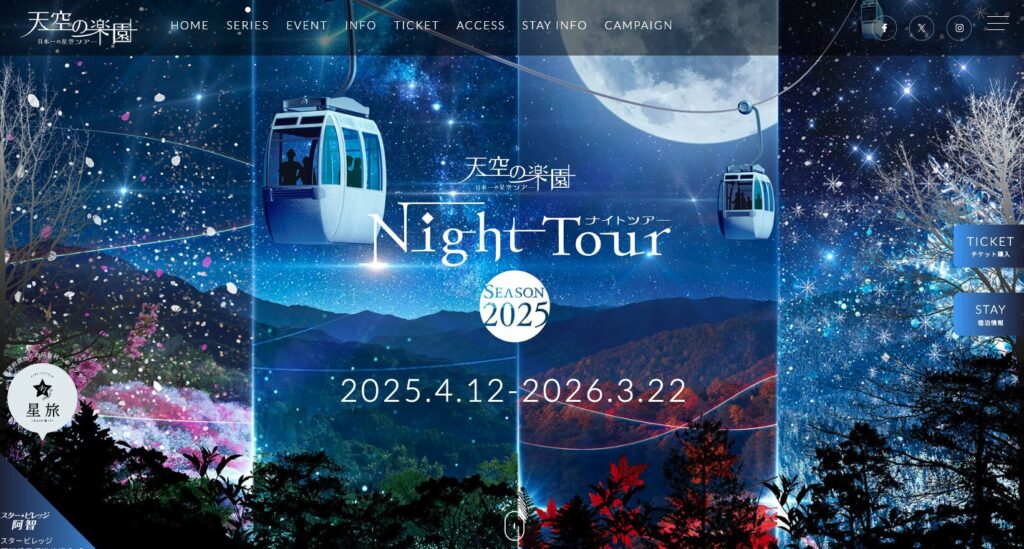

- 成功事例5:天空の楽園ナイトツアー - 地域資源の再発見

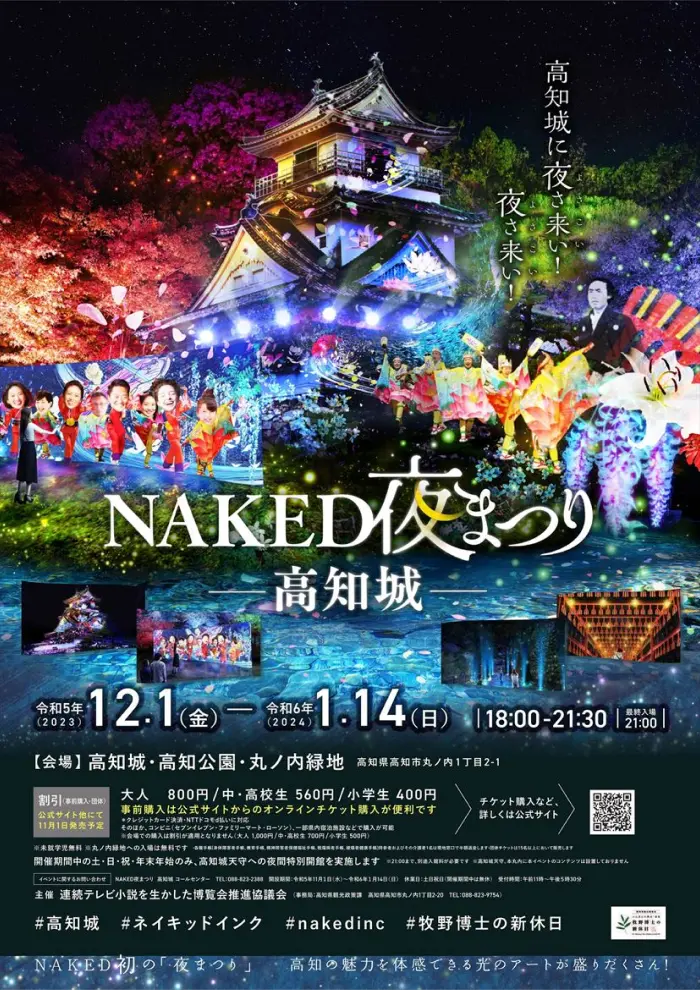

- 成功事例6:夜景ライトアップイベント

- 成功事例7:その他の時間差別化ビジネス

- 時間差別化ビジネスを成功させる5つのポイント

- 時間差別化戦略を自社に応用するには

- 時間差別化ビジネスの課題と対策

- まとめ:時間は最後のフロンティア

はじめに:なぜ今「時間差別化」なのか

マーケティング担当の皆さん、こんな悩みを抱えていませんか?

「競合と同じような商品・サービスを提供していて、価格競争に巻き込まれている」「差別化のポイントが見つからない」「新しい顧客層を開拓したいけれど、どうすればいいかわからない」

実は、これらの課題を解決する強力な差別化軸があります。それが「時間」です。

多くのビジネスは「何を売るか(What)」「誰に売るか(Who)」に注目しがちですが、「いつ売るか(When)」という視点を加えることで、競合がいない新しい市場を切り開くことができるんです。例えば、お酒を飲んだ後の深夜にパフェを食べる「夜パフェ」、仕事帰りの深夜にトレーニングできる「24時間ジム」、突然の歯痛にも対応する「深夜歯科」など、時間をずらすだけで大きなビジネスチャンスが存在します。

この記事では、時間を軸に差別化している実際のビジネス事例を7つ紹介し、なぜ成功したのか、どんなマーケティング戦略を取ったのかを徹底的に解説していきます。若手マーケターの皆さんが明日から使える実践的なヒントが満載ですので、ぜひ最後まで読んでみてください!

時間差別化ビジネスとは?基本の考え方

時間差別化ビジネスとは、営業時間や提供時間帯を競合と変えることで、新しい顧客ニーズを掘り起こすビジネスモデルのことです。簡単に言えば、「みんなが閉まっている時間に開ける」「みんなが開いている時間に閉める」といった工夫で、競争のない市場を作り出すんですね。

時間差別化の3つのパターン

時間差別化には、大きく分けて3つのパターンがあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

| パターン | 説明 | ターゲット顧客 | 代表例 |

|---|---|---|---|

| 夜間・深夜シフト型 | 通常の営業時間を夜間や深夜にずらす | 夜型生活者、仕事帰りのビジネスパーソン、飲酒後の顧客 | 夜パフェ専門店、深夜歯科、ナイトサファリ |

| 24時間営業型 | 時間の制約を完全になくし、いつでも利用可能にする | 不規則な生活リズムの人、緊急時のニーズがある人 | 24時間ジム、24時間スーパー、コンビニ |

| 早朝特化型 | 早朝の時間帯に特化したサービスを提供 | 朝活をする人、出勤前のビジネスパーソン | 早朝ヨガ、モーニングカフェ |

これらのパターンに共通しているのは、既存の競合が手薄な時間帯を狙っているという点です。昼間は激戦区でも、夜間や早朝はガラ空き、なんてことがよくあるんですよ。

なぜ時間差別化が効果的なのか?

時間差別化が効果的な理由は、主に3つあります。

まず1つ目は、競合が少ないこと。例えば、深夜2時に歯が痛くなったとき、開いている歯医者さんってほとんどないですよね。そこに「深夜診療OK」の歯科医院があれば、その瞬間、競合ゼロの独占市場になるわけです。

2つ目は、顧客の緊急性が高いこと。夜間や深夜にサービスを求める顧客は、「今すぐ必要」という強いニーズを持っていることが多いです。これは価格競争に巻き込まれにくいというメリットにもつながります。深夜に歯が痛い人は、「少しくらい高くてもいいから今すぐ診てほしい」と思うものですから。

そして3つ目は、新しい顧客体験を創造できること。昼間のサファリパークと夜のサファリパークでは、見える動物の様子がまったく違います。夜行性の動物が活発に動き回る姿は、昼間には見られない特別な体験ですよね。このように、時間をずらすだけで、まったく新しい価値を提供できるんです。

時間差別化を図式で理解する

時間差別化のコンセプトを、簡単な図で表してみましょう。

この図が示すように、営業時間をずらすことで、競合との戦い方が根本的に変わってくるんですね。

ナイトタイムエコノミーの世界的潮流

時間差別化ビジネスを語る上で、まず押さえておきたいのが「ナイトタイムエコノミー」という概念です。これは、夜間(日没から日の出まで、具体的には18時から翌朝6時頃まで)に行われる経済活動全般を指す言葉で、世界中で注目を集めているんです。

海外での経済規模がすごい!

ナイトタイムエコノミーの経済効果、実は想像以上に大きいんです。具体的な数字を見てみましょう。

| 都市 | 経済規模 | 雇用創出 |

|---|---|---|

| ロンドン | 約5.6兆円(2017年発表) | 72万3,000人 |

| ニューヨーク | 約3.2兆円(2018年発表) | 19万6,000人 |

これってすごい数字ですよね。ロンドンだけで5.6兆円、これは日本の中堅企業の年間売上をはるかに超える規模です。夜の時間帯がこれほどまでに経済を動かしているという事実は、マーケターとして見逃せません。

参考:デロイト トーマツ ナイトタイムエコノミーの海外事例と日本の動向

日本のナイトタイムエコノミーの現状と課題

一方、日本はどうでしょうか。実は、海外に比べてかなり遅れているのが現状なんです。

訪日外国人観光客へのアンケートでは、「日本には深夜まで営業している文化施設や娯楽施設、交通機関の選択肢が少なく、ナイトライフを楽しめない」という不満の声が上がっています。実際、2024年の訪日外国人観光客数は約3,687万人に達しましたが一人当たりの消費額を増やすためには、夜の時間帯の活用が重要なカギとなっているんです。

日本でナイトタイムエコノミーが遅れている理由

なぜ日本では夜間経済が発展しにくいのか。主な理由は3つあります。

第一に、法規制の問題です。日本では長年、風営法によって深夜のダンスやエンターテインメント営業が制限されてきました。2016年の風営法改正で一定の条件下で24時以降の営業が可能になりましたが、まだまだハードルは高いのが現状です。

第二に、交通インフラの問題です。海外の主要都市では地下鉄の24時間運行やライドシェアが普及していますが、日本では終電が早く、深夜の移動手段が限られています。夜遊びしたくても、「帰れなくなる」という心配があるわけですね。

第三に、文化的背景です。日本では伝統的に「夜は休息の時間」とされ、夜間に活動することが一般的ではありませんでした。この文化的な価値観が、夜間ビジネスの発展を妨げてきた側面もあるんです。

日本の取り組みが加速中

とはいえ、最近は日本でも変化の兆しが見えています。2015年の風営法改正以降、政府も「時間市場創出推進議員連盟(ナイトタイムエコノミー議連)」を発足させるなど、本格的に取り組み始めました。

観光庁も2019年3月に「ナイトタイムエコノミー推進に向けたナレッジ集」を作成し、地方自治体や事業者向けの指針を示しています。こうした動きを受けて、全国各地で夜間イベントや夜間営業の取り組みが増えてきているんです。

成功事例1:夜パフェ専門店 - シメ文化を新市場に

それでは、具体的な成功事例を見ていきましょう。まずは、時間差別化ビジネスの代表格「夜パフェ」からです。

夜パフェの起源:札幌から始まった革命

夜パフェ、聞いたことありますよね?お酒を飲んだ後や夕食後に、シメとしてパフェを食べる文化のことです。この文化、実は札幌・すすきのから始まったんです。

2015年7月、札幌に「夜パフェ専門店 Parfaiteria PaL(パフェテリア パル)」がオープンしました。これが夜パフェ発祥の店とされています。ほぼ同時期に、札幌市内の7つの飲食店が集まって「札幌シメパフェ」の名称でPR活動を開始し、地域活性化と北海道の乳製品消費促進を図りました。

なぜ札幌だったのか?それは、北海道が酪農王国で美味しいアイスクリームやジェラートが豊富にあったこと、そしてすすきのという大きな繁華街があり、夜遅くまで飲み歩く文化が根付いていたことが背景にあります。

全国展開の成功要因

この札幌発の夜パフェ文化、その後どうなったか。なんと、東京、大阪、名古屋、福岡と、全国の主要都市に広がっていったんです。

特に注目すべきは、株式会社GAKU(代表取締役 橋本学)の戦略です。同社は2017年10月に東京・渋谷で「夜パフェ専門店 Parfaiteria beL 渋谷店」をオープンさせ、東京での夜パフェブームの火付け役となりました。

GAKUの強みは何だったのか。それは、単にブームを作るだけでなく、それを「文化」として定着させるマーケティング戦略にありました。

夜パフェの検索トレンド分析

実際にデータを見てみると、夜パフェが一過性のブームではなく、文化として定着していることがわかります。

Googleトレンドを用いた分析によると、2020年4月のコロナ禍で一時的に人気度が下降したものの、新店舗出店のたびに回復し、2022年以降は右肩上がりに伸びています。これは、夜パフェが単なるブームではなく、消費者の生活に根付いた「文化」になりつつある証拠なんです。

夜パフェのビジネスモデル

夜パフェ専門店の成功には、いくつかの重要なポイントがあります。まとめて見てみましょう。

| 成功要因 | 具体的な施策 | 効果 |

|---|---|---|

| 商品設計 | 飲酒後でもさっぱり食べられるよう甘さ控えめ、生フルーツ・ジェラート中心 | ターゲット顧客のニーズに的確に応える |

| 営業時間 | 18:00~深夜2:00(金土は深夜まで)営業 | 飲食後の「シメ」タイムを狙い撃ち |

| 立地戦略 | 繁華街から少し離れた二等立地、住宅街にも進出 | 家賃を抑えつつ、帰宅途中の顧客を獲得 |

| 店舗形態 | 10坪以下の狭小店舗、テイクアウト中心も可 | 初期投資を抑え、出店しやすい |

| SNS戦略 | フォトスポット設置、視覚的に映えるメニュー開発 | 口コミ拡散、インバウンド客も獲得 |

| 接客品質 | 繁盛店でも接客を重視、順番待ちシステム導入 | リピーター獲得、顧客満足度向上 |

特に注目したいのは、「シメにパフェを食べる」という新しい消費行動を創出した点です。従来、シメといえばラーメンやお茶漬けが定番でしたが、そこに「パフェ」という選択肢を加えることで、まったく新しい市場を作り出したわけです。

インバウンド需要への対応

さらに、夜パフェは訪日外国人観光客にも人気なんです。

日本のパフェは、繊細な盛り付けと多層構造で海外からも注目を集めており、訪日客のSNS投稿で「パフェ」が急増しています。夜パフェ専門店は、英語メニューの用意やフォトスポットの設置など、インバウンド客を取り込む工夫をしています。

2025年には訪日観光客が推定3,500万人に達する見込みで、パフェは日本独自の食文化として定着しつつあるんです。

夜パフェビジネスの収益構造

気になる収益性はどうでしょうか。夜パフェのビジネスモデルは、比較的高い利益率を実現しやすいと言われています。

パフェ1杯の価格は1,000円~2,000円程度で、原価率は30~40%程度(フルーツやアイスクリームが主材料のため)。狭小店舗で家賃を抑え、深夜営業でも人件費を最小限にすることで、十分な利益を確保できる構造になっています。また、「シメ」という位置づけのため、顧客の滞在時間が短く、回転率が高いのも収益性向上に寄与しています。

成功事例2:24時間ジム - 時間の制約をなくす

次は、24時間ジムです。これも時間差別化の代表格ですね。

24時間ジム市場の急成長

24時間ジムの市場は、ここ数年で急激に拡大しています。その筆頭が「エニタイムフィットネス」です。株式会社Fast Fitness Japanが運営するこのチェーンは、全国に店舗を急速に展開し、24時間ジムブームの火付け役となりました。

なぜ24時間ジムがこれほどまでに成長したのか。その理由を探ってみましょう。

24時間ジムの成功要因

24時間ジムの成功には、いくつかの明確な理由があります。

| 成功要因 | 詳細説明 | ビジネスへの影響 |

|---|---|---|

| 低コスト構造 | 必要スペースが小さい、設備は最低限(マシンとシャワーのみ) | 家賃・初期費用・維持費が抑えられる |

| 無人運営 | カードキーシステムで夜間無人営業 | 人件費大幅削減、24時間フル稼働可能 |

| 稼働率向上 | 24時間営業でマシン稼働時間が長い | 設備投資の回収期間が短縮 |

| 多様な時間帯ニーズ | 早朝・深夜利用者を取り込める | 顧客層が広がり、会員数増加 |

| コロナ禍対応 | 人の少ない時間帯を選べる、スタッフ接触少ない | 新しい生活様式にマッチ |

特に注目すべきは、営業時間を延ばすことで設備の稼働率を最大化している点です。通常のジムでは1日10時間程度しか使われないマシンが、24時間ジムなら24時間フルに使われます。これにより、同じ設備投資でも売上を大きく伸ばせるわけです。

ターゲット顧客の特徴

24時間ジムを利用するのは、どんな人たちなのでしょうか。

主なターゲットは、20代~40代の男性が中心で、男女比は8:2程度と言われています。彼らの多くは、「仕事が不規則で通常のジム営業時間に行けない」「人が少ない時間帯に集中してトレーニングしたい」「スタッフとのやり取りなしに気楽に通いたい」といったニーズを持っています。

実際にジムを訪れると、深夜0時でも、早朝5時でも、数人の利用者がいます。ピークタイムは22時~24時で、これは通常のジムなら営業終了時間ですが、24時間ジムではゴールデンタイムなんです。

セキュリティと安全性の確保

「夜中に無人って、安全面は大丈夫なの?」と思いますよね。実は、24時間ジムはセキュリティに相当な投資をしています。

具体的には、以下のような対策が取られています。

まず、入退場管理。会員専用のセキュリティカードでしか入れず、1枚のカードで複数人が入ろうとすると警報が鳴ります。

次に、24時間監視体制。ジム内には15台以上の防犯カメラが設置され(トイレ・更衣室を除く)、警備会社が24時間態勢でモニタリングしています。何か異常があれば、すぐに警備スタッフが駆けつける体制です。

さらに、緊急通報システム。非常ボタンがジム内に24カ所設置されており、携帯型のペンダント式もあります。このボタンは集音マイクを通じて警備会社のスタッフと相互対話でき、細かく状況を伝えられる仕組みになっています。

既存ジムの24時間化トレンド

興味深いのは、総合型フィットネスクラブが24時間営業に舵を切り始めている点です。

ある200坪強のジム・スタジオ型クラブでは、24時間営業にしたところ会員数が1.6倍になったという事例があります。この施設は、フリーウェイトなどの設備はないものの、営業時間中はスタッフサポートも受けられ、レッスンにも参加できる形式です。つまり、総合型の良さを残しながら、24時間営業の利便性も加えたハイブリッド型なんですね。

こうした動きは今後も増えていくでしょう。既存のジムにとっては、24時間化することで新たな顧客層を獲得できるチャンスになるわけです。

成功事例3:24時間歯科医院 - 緊急ニーズへの対応

夜中に突然歯が痛くなったこと、ありませんか?そんな緊急時に頼りになるのが、24時間営業の歯科医院です。

パイオニア:空港口24時間歯科

24時間歯科のパイオニアが、「空港口24時間歯科グループ」(医療法人社団 博文会)です。

このグループは、2000年5月に九州で初めて365日24時間診療を開始しました。その後、福岡市内に複数店舗を展開し、東京都江戸川区にも「空港口24時間歯科・小児歯科医院 江戸川」を開院しています(参考:24時間歯科公式サイト)。

なぜ24時間営業の歯科医院が必要なのか

「歯医者って、昼間に行けばいいじゃん」と思うかもしれません。でも、歯のトラブルは時間を選んでくれないんですよね。

深夜に激しい歯痛が起きる、転んで歯が折れる、詰め物が取れてしまう...こうした緊急事態は、いつ起こるかわかりません。通常の歯科医院は夕方には閉まってしまうため、夜間や休日に歯のトラブルが起きると、朝まで我慢するしかありませんでした。

また、仕事が忙しくて昼間に歯医者に行けない人も多いです。「日中は仕事、夕方には閉まってる、土日は休診...いつ行けばいいの?」という悩みを抱える人は少なくありません。24時間歯科は、こうしたニーズに応えているんです。

24時間歯科のビジネスモデル

24時間歯科がどのように運営されているか、見てみましょう。

| 運営要素 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 診療時間 | 365日24時間営業(一部店舗は24時まで) | 時間を気にせず受診可能 |

| スタッフ体制 | 複数の歯科医師がシフト制で対応 | 常に専門医が在院 |

| 料金体系 | 通常の保険診療(3割負担で2,000~5,000円程度)、深夜料金なし | 夜間でも割増料金がかからない |

| 対応範囲 | 急患対応、一般歯科、小児歯科(店舗により異なる) | 幅広いニーズに対応 |

| 立地 | 駅近、または幹線道路沿い | アクセスしやすい場所に出店 |

特筆すべきは、深夜でも料金が変わらないという点です。多くのサービスでは深夜料金が加算されますが、空港口24時間歯科グループは「緊急対応による割増料金、夜間診療代、休日加算などの追加料金は一切頂いておりません」としています。これは、患者にとって非常にありがたいポイントですよね。

24時間歯科の課題と解決策

もちろん、24時間営業にはコストがかかります。特に人件費は通常の歯科医院の2~3倍になるとも言われています。

しかし、それでもビジネスとして成り立つのは、緊急時の需要が一定数存在し、価格競争に巻き込まれにくいからです。深夜に歯が痛い人は、「近くの歯医者」「今すぐ診てくれる歯医者」を探します。選択肢がほとんどない状況では、多少のコスト増があっても顧客は来てくれるんです。

また、「仕事帰りに気軽に寄れる」という利便性から、定期検診などで通う患者も増えています。こうしたリピーター獲得により、安定した経営基盤を築いているわけです。

成功事例4:ナイトサファリ - 昼間のコンテンツを夜に

時間差別化は、まったく新しいサービスを作るだけではありません。既存のコンテンツを夜にずらすことでも、大きな価値を生み出せます。

日本のナイトサファリの歴史

日本でナイトサファリを初めて導入したのは、1980年代の富士サファリパークだと言われています。その後、那須サファリパークや群馬サファリパークなど複数の施設が同様の夜間ツアーを開始し、動物たちの夜の姿を観察できる特別な体験として定番化していきました。

なぜナイトサファリは人気なのか

昼間のサファリパークと何が違うのか。一言で言えば、見える動物の様子がまったく違うんです。

多くの肉食獣は夜行性です。昼間は暑さを避けてダラーっと寝ていることが多いライオンやトラも、涼しくなる夕方から夜にかけては活動的になります。獲物を狙う鋭い目つき、力強く歩き回る姿、仲間とのコミュニケーション...昼間とは全く異なる、野生本来の姿を見ることができるんです。

また、夜のサファリパークは昼間とは違う特別な雰囲気があります。暗闇の中、車のライトで照らされる動物たち。その幻想的な光景は、まるで本当のアフリカのサバンナにいるかのような臨場感を味わえます。

ビジネス的なメリット

施設側から見ても、ナイトサファリには大きなメリットがあります。

まず、既存設備を活用できること。新たに大きな投資をせずとも、営業時間を延ばすだけで新しい価値を提供できます。照明設備や夜間スタッフの配置は必要ですが、サファリパーク自体を新たに作るコストに比べれば遥かに安いです。

次に、顧客層の拡大。昼間は家族連れが中心ですが、夜間はデートやグループでの利用が増えます。また、昼間は暑くて避けていた夏場でも、夜なら涼しくて快適に楽しめます。

さらに、繁忙期の分散。昼間だけだと休日に集中しがちですが、夜間営業を加えることで平日夜の需要も取り込めます。

成功事例5:天空の楽園ナイトツアー - 地域資源の再発見

次は、地域に眠っていた資源を「夜」という切り口で価値化した事例です。

日本一の星空を観光資源に

長野県阿智村の「天空の楽園 ナイトツアー」は、標高の高い場所での夜空観察を楽しむツアーです。

このツアーの素晴らしいところは、地元住民にとっては当たり前だった日常を、「価値」に変えた点にあります。阿智村の住民にとって、星空がきれいなのは普通のこと。でも、都会の人から見れば、それは驚きの体験なんですよね。

成功のポイント

天空の楽園ナイトツアーが成功した理由は、いくつかあります。

| 成功要因 | 具体的な施策 | 効果 |

|---|---|---|

| コンテンツの独自性 | 日本一の星空という明確な売り | 他にはない特別な体験として認知 |

| 専門性の提供 | 星座解説、天体望遠鏡での観賞 | 単なる星空観察以上の価値提供 |

| シーズン通して楽しめる | 季節ごとに見える星座が変わる | リピーター獲得 |

| 地域との連携 | 地域住民が協力して運営 | 地域活性化にも貢献 |

このツアーは、この地域だからこそ味わえる、夜のコンテンツを見つけ出した好例と言えます。

地方創生への貢献

このツアーは、観光収入だけでなく、地域全体の活性化にも貢献しています。

ツアー参加者は宿泊することも多く、宿泊施設や飲食店、お土産店など、地域経済全体に波及効果があります。また、「日本一の星空の村」として阿智村の知名度が上がり、昼間の観光客も増えました。

つまり、夜のコンテンツが昼の観光も活性化させる、という好循環が生まれているんです。

成功事例6:夜景ライトアップイベント

既存の観光資源を夜にライトアップすることで、新たな魅力を引き出す事例も増えています。

高知城「NAKED夜まつり」

高知城では、2023年12月から「NAKED夜まつり」というライトアップイベントが開催されています。

日本に残る木造の12古天守の一つである高知城を、アート作品として彩り、回遊しながら新たな魅力を体験できるイベントです。昼間の歴史的な美しさとは異なる、幻想的で近代的な雰囲気が楽しめます。

こうしたイベントは、既存施設の有効活用という点でも優れています。新たに大きな投資をせずとも、照明設備と夜間スタッフの配置で実施できるため、費用対効果が高いんです。

成功事例7:その他の時間差別化ビジネス

ここまで主要な事例を見てきましたが、他にも様々な時間差別化ビジネスが存在します。簡単にいくつか紹介しましょう。

24時間理容室

埼玉県本庄市の「モアステージ」は、24時間営業の理容院です(CBCテレビ BACKSTAGE)。店主の茂木洋明さんが一人で切り盛りしており、カット料金は2,080円。深夜料金も一切かかりません。

仕事帰りに立ち寄れる、閉店時間を気にしなくていい、というメリットから、リピーターが多数いるそうです。

早朝カフェ・モーニング

早朝営業に特化したカフェも増えています。朝活ブームを背景に、出勤前にカフェで読書や勉強をする人が増えているんです。

早朝は人件費も抑えられ、オフィス街では確実な需要があります。また、朝食メニューで客単価を上げることもできます。

深夜スーパー・コンビニ

24時間営業のスーパーやコンビニも、時間差別化の代表例です。特にコンビニは、日本の生活インフラとして定着しました。

最近では、人手不足や働き方改革の観点から24時間営業を見直す動きもありますが、深夜需要が一定数あることは事実です。バランスを取りながら、地域や立地に応じた営業時間を選択する店舗が増えています。

時間差別化ビジネスを成功させる5つのポイント

ここまで様々な事例を見てきましたが、時間差別化ビジネスを成功させるには、どんなポイントを押さえるべきでしょうか。5つにまとめてみました。

ポイント1:明確なターゲット設定

まず最も重要なのが、誰をターゲットにするか明確にすることです。

「夜に営業すれば誰か来るだろう」では失敗します。夜パフェは「お酒を飲んだ後の20~30代」、24時間ジムは「不規則な仕事の20~40代男性」と、明確にターゲットを絞っています。

ターゲットを絞ることで、商品設計、価格設定、プロモーション戦略がすべて明確になります。

ポイント2:その時間帯ならではの価値提供

単に時間をずらすだけでは不十分です。その時間帯だからこそ提供できる独自の価値が必要です。

夜パフェは「飲酒後でもさっぱり食べられる甘さ控えめ」、ナイトサファリは「夜行性動物の活発な姿」、天空の楽園は「満天の星空」と、それぞれの時間帯にしかない特別な体験を提供しています。

ポイント3:コスト構造の最適化

時間差別化ビジネスは、通常よりも人件費や光熱費がかかります。いかにコストを最適化するかが収益性の鍵です。

24時間ジムは無人運営でコスト削減、夜パフェは狭小店舗で家賃削減、といった工夫が見られます。売上増だけでなく、コスト面からも収益性を確保する戦略が重要です。

ポイント4:安全・セキュリティの確保

夜間や深夜の営業では、安全性の担保が絶対条件です。

24時間ジムの徹底した監視体制、24時間歯科の常駐スタッフ体制など、顧客が安心して利用できる環境を整備することが必須です。特に女性客を取り込みたい場合、安全面での配慮は最優先事項となります。

ポイント5:法規制・インフラの確認

時間差別化ビジネスを始める際は、法規制やインフラの制約を確認する必要があります。

風営法、労働基準法、騒音規制など、夜間営業に関わる法律は多岐にわたります。また、交通手段の有無(終電時間、駐車場の有無など)も重要です。

これらをクリアした上で、ビジネスを設計しましょう。

時間差別化戦略を自社に応用するには

ここまでの事例を踏まえて、自社のビジネスに時間差別化を応用する方法を考えてみましょう。

ステップ1:顧客の時間的ペインポイントを発見する

まずは、顧客がいつ困っているかを洗い出します。

例えば、「平日昼間は仕事で行けない」「夜遅くまで営業していない」「早朝に利用したいけど開いていない」といった声を集めましょう。顧客インタビュー、アンケート、SNS上の声など、様々な方法で情報を収集します。

ステップ2:競合の営業時間を分析する

次に、競合がいつ営業しているかを徹底的に調べます。

多くの競合が手薄な時間帯が、あなたのチャンスです。例えば、「競合はみんな18時で閉まる」なら、19時以降に営業することで差別化できます。

ステップ3:自社リソースで実現可能性を検討する

そして、自社で実際に実現できるかを検討します。

人員配置、コスト増、法規制クリアなど、実務的な課題を洗い出し、解決策を考えます。最初は週1日の夜間営業から始めるなど、スモールスタートも有効です。

ステップ4:小規模テストで検証する

いきなり大規模に始めるのはリスクが高いです。まずは小規模にテストしてみましょう。

1店舗だけ夜間営業を試す、月に数回だけイベント的に開催するなど、低リスクで始められる方法を選びます。顧客の反応を見ながら、徐々に拡大していくのが賢明です。

ステップ5:データを元に改善・拡大

テストで得たデータを元に、継続的に改善します。

来客数、客単価、顧客満足度、収益性など、様々な指標を追跡し、改善を重ねます。うまくいけば、他店舗への展開や営業時間のさらなる拡大を検討しましょう。

時間差別化ビジネスの課題と対策

時間差別化ビジネスには、当然ながら課題もあります。主な課題と対策を見ていきましょう。

課題1:人材確保の難しさ

夜間や深夜に働ける人材を確保するのは簡単ではありません。

対策:シフトの柔軟性を高める、時間帯による時給差をつける、学生や副業希望者を積極採用する、無人化・自動化を進めるなどの工夫が有効です。また、夜勤専門スタッフを正社員として雇用し、安定した労働環境を提供することも重要です。

課題2:固定費の増加

24時間営業や夜間営業は、光熱費や人件費が増加します。

対策:無人化できる部分は無人にする、省エネ設備を導入する、夜間料金を設定する(ただし顧客離れに注意)、夜間限定の高単価メニューを開発するなどで、コストと収益のバランスを取ります。

課題3:近隣住民との関係

深夜営業は、騒音や治安の面で近隣住民から懸念されることがあります。

対策:事前に近隣への説明会を開く、防音対策を徹底する、駐車場の利用ルールを厳格化する、警備体制を強化するなど、地域との共存を最優先に考えます。

課題4:持続可能性

初期の話題性だけで集客し、後が続かないケースもあります。

対策:リピーター獲得のための仕組み(ポイントカード、会員制など)を導入する、定期的なメニュー更新や季節イベントで飽きさせない工夫をする、口コミやSNSでの拡散を促す施策を打つことが重要です。

まとめ:時間は最後のフロンティア

時間差別化ビジネスについて、ここまで詳しく見てきました。最後に、重要なポイントをまとめておきましょう。

Key Takeaways

時間差別化の本質:「いつ営業するか」という視点で、競合のいない新市場を創出できる。場所、商品、価格で差別化が難しくなった今、時間は最後のフロンティアと言える。

3つの基本パターン:夜間・深夜シフト型(夜パフェ、深夜歯科など)、24時間営業型(24時間ジム、コンビニなど)、早朝特化型(モーニングカフェなど)がある。自社に合ったパターンを選ぶことが重要。

成功の5大要素:明確なターゲット設定、その時間帯ならではの価値提供、コスト構造の最適化、安全・セキュリティの確保、法規制・インフラの確認が必須。これらを全てクリアして初めて、持続可能なビジネスになる。

ナイトタイムエコノミーの巨大な可能性:ロンドンで約5.6兆円、ニューヨークで約3.2兆円の経済効果。日本でも訪日観光客の消費拡大のカギとして注目されており、今後さらに成長が見込まれる分野。

既存ビジネスでも応用可能:まったく新しいビジネスを始める必要はない。既存の商品・サービスを時間軸でずらすだけで、新たな価値を生み出せる。小規模テストから始めて、徐々に拡大していくアプローチが有効。

地域資源の再発見:天空の楽園の事例のように、地元では当たり前のものが、時間をずらすことで観光資源になる可能性がある。自社・自地域の強みを、時間の視点で見直してみることが重要。

課題への対応が成否を分ける:人材確保、固定費増加、近隣との関係、持続可能性など、様々な課題がある。これらに対して事前に対策を講じることが、長期的な成功の鍵となる。

最後に:時間という武器を使いこなそう

マーケティングの世界では、「差別化」が永遠のテーマです。商品で差別化するのか、価格で差別化するのか、場所で差別化するのか...多くの企業が頭を悩ませています。

でも、「時間」という軸は、まだまだ活用の余地がある未開拓のフロンティアなんです。

夜パフェが示したように、従来の常識を疑い、「この時間帯に、このサービスがあったら嬉しいんじゃないか?」と考えることから、新しいビジネスチャンスが生まれます。

もちろん、24時間営業や深夜営業が全てのビジネスに向いているわけではありません。大切なのは、あなたの顧客が、いつ困っているか、いつ喜ぶかを深く理解することです。

この記事で紹介した事例やフレームワークを参考に、ぜひ自社のビジネスに「時間差別化」の視点を取り入れてみてください。小さな一歩が、大きな成功につながるかもしれませんよ。