はじめに|なぜ今、半導体装置メーカーの決算に注目すべきなのか

「うちの商品、なかなか売上が伸びないんだよね…」「競合との差別化ってどうすればいいの?」

そんな悩みを抱えているマーケターやビジネスパーソンの皆さん、実は半導体製造装置メーカーの決算資料には、市場の変化を先読みし、顧客ニーズを捉えて成長を続けるためのヒントが詰まっているんです。

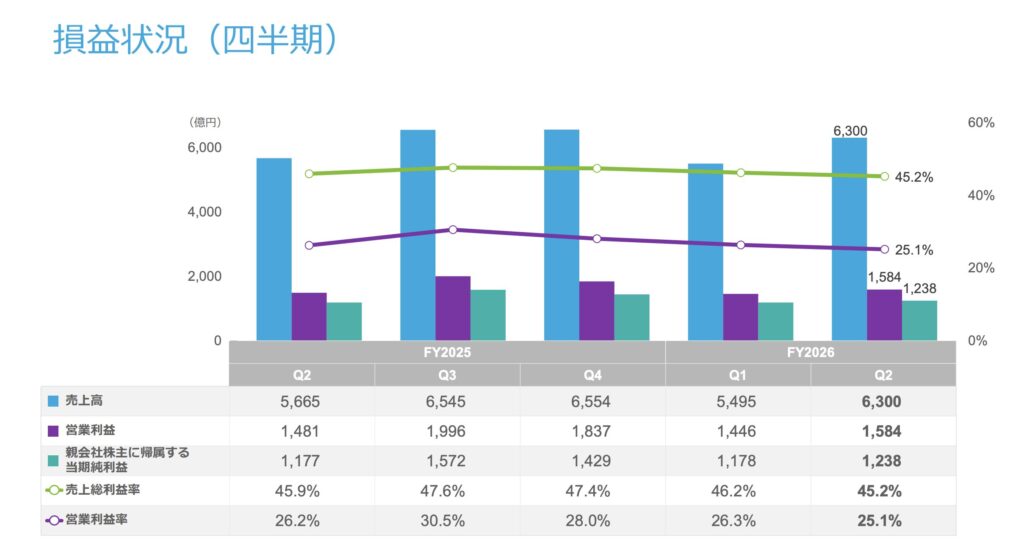

今回取り上げる東京エレクトロン(以下、TEL)は、2025年7~9月期に売上高6,300億円、営業利益1,584億円を達成。AI需要の急拡大という市場変化を的確に捉え、戦略的な投資と製品開発で成長を続けています。

この記事では、TELの最新決算資料をもとに、「なぜこの企業は選ばれ続けるのか」「どんな戦略や打ち手があったのか」を、マーケティングの視点から徹底解説します。数字の羅列ではなく、背景にある戦略や意図を言語化することで、あなたのビジネスにも活かせる学びを提供します。

東京エレクトロンってどんな会社?|企業概要

まずは基本情報から押さえていきましょう。

東京エレクトロン(Tokyo Electron Limited、略称TEL)は、半導体製造装置の世界トップクラスメーカーです。半導体チップを作るために必要な「エッチング装置」「成膜装置」「洗浄装置」などを製造・販売しています。

簡単に言えば、スマホやPCの中に入っている半導体チップを作る「機械を作る会社」ということですね。つまり、最終消費者に直接商品を売るBtoCではなく、半導体メーカー(Samsung、TSMC、Micronなど)に装置を納入するBtoBビジネスモデルを展開しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 会社名 | 東京エレクトロン株式会社(Tokyo Electron Limited) |

| 事業内容 | 半導体製造装置、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置の開発・製造・販売・サービス |

| 主要製品 | エッチング装置、成膜装置、洗浄装置、プローバ(テスト装置)、ボンダー(実装装置)など |

| 顧客 | Samsung、TSMC、Micron、SK hynix、Intel、Kioxiaなど世界の主要半導体メーカー |

| グローバル展開 | 日本、韓国、台湾、中国、北米、欧州など世界各地に拠点を持つ |

全体の業績サマリー|売上・利益の推移と注目ポイント

2026年3月期第2四半期(2025年7~9月)の業績を見ていきましょう。

主要な業績数値

| 指標 | FY2026 Q2実績 | 前年同期比 | 前四半期比 |

|---|---|---|---|

| 売上高 | 6,300億円 | +11.2% | +14.6% |

| 営業利益 | 1,584億円 | +6.9% | +9.5% |

| 営業利益率 | 25.1% | -1.1pt | -1.2pt |

| 親会社株主帰属利益 | 1,238億円 | +5.2% | +5.1% |

| フィールドソリューション売上 | 1,603億円 | - | 前四半期から増加傾向継続 |

売上は前年同期比で11.2%増の6,300億円と二桁成長を達成しています。営業利益も1,584億円と堅調で、営業利益率は25.1%という高水準を維持しています。

ただし、営業利益率は前年同期と比較すると1.1ポイント低下しています。これは研究開発費や販管費の増加が影響していますが、後述する通り、これは「将来への投資」として戦略的に実施されているものです。

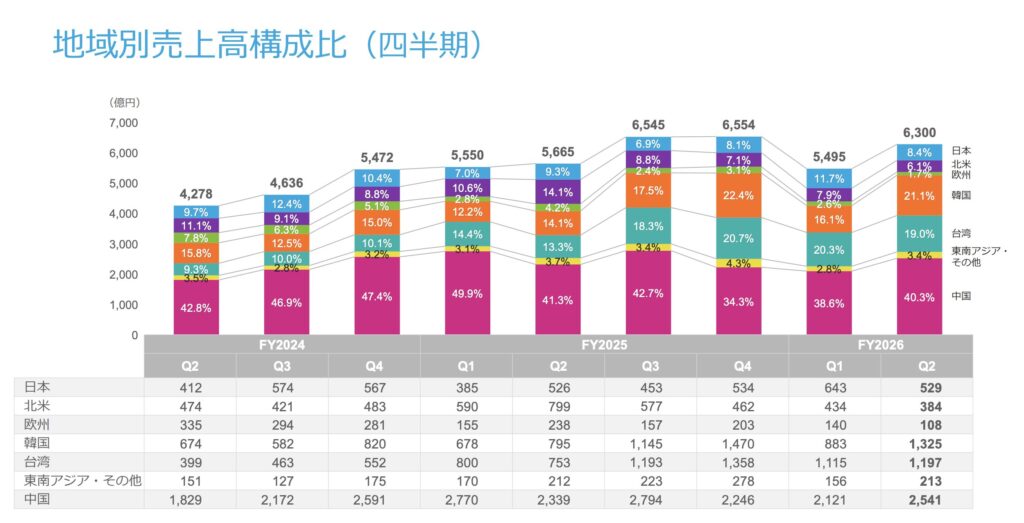

地域別の売上構成から見える市場動向

2025年7~9月期の地域別売上構成を見ると、市場のトレンドが浮かび上がってきます。

| 地域 | 売上高 | 構成比 |

|---|---|---|

| 中国 | 2,541億円 | 40.3% |

| 韓国 | 1,325億円 | 21.1% |

| 台湾 | 1,197億円 | 19.0% |

| 日本 | 529億円 | 8.4% |

| 北米 | 384億円 | 6.1% |

| その他 | 324億円 | 5.1% |

中国が全体の4割を占める最大市場となっていますが、前四半期(38.6%)と比較するとやや構成比が増加しています。一方で、韓国と台湾も合わせて4割を占めており、アジア地域が売上の中心であることがわかります。

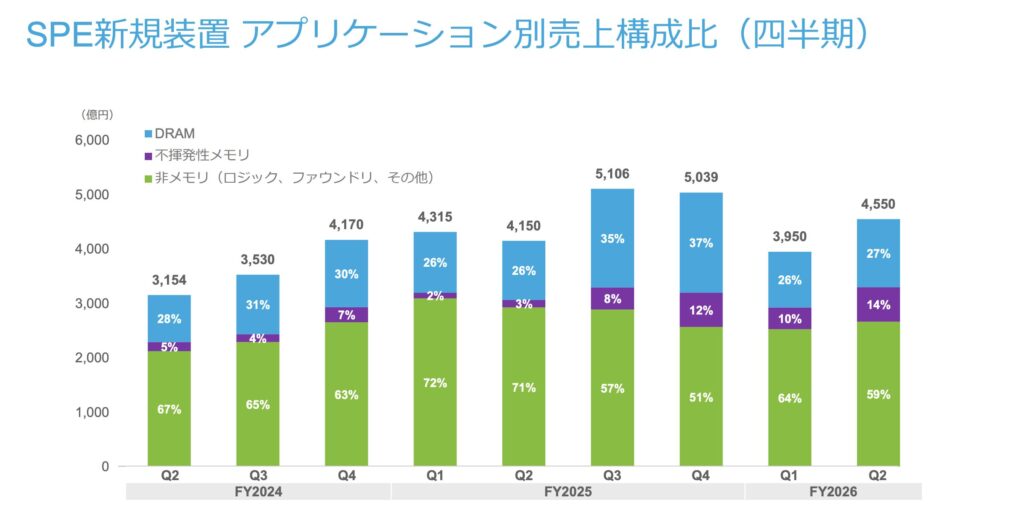

アプリケーション別の売上動向|AI需要が牽引

新規装置の売上をアプリケーション別に見ると、市場のニーズがより鮮明になります。

| アプリケーション | 売上構成比(FY2026 Q2) |

|---|---|

| 非メモリ(ロジック、ファウンドリ等) | 59% |

| DRAM | 27% |

| 不揮発性メモリ(NAND) | 14% |

非メモリ(ロジック・ファウンドリ)が約6割を占めています。これは、AI向けの最先端ロジック半導体の製造に使われる装置への需要が高いことを示しています。DRAM向けも27%と高い比率を維持しており、特にAIサーバー向けの高性能メモリ「HBM(High Bandwidth Memory)」の製造需要が急増していることが背景にあります。

なぜ東京エレクトロンは選ばれるのか?|市場でのポジショニング

「なぜTELの装置は世界中の半導体メーカーに選ばれるのか?」

この問いに答えるために、TELの競争優位性を整理してみましょう。

技術力の高さと製品ラインナップの広さ

TELはエッチング装置、成膜装置、洗浄装置など、複数の製品カテゴリーでトップシェアを持っています。特に、DRAM製造に欠かせない「配線工程エッチング装置」では、高い技術力とシェアを誇ります。

決算資料によれば、DRAM配線工程エッチング装置だけで2030年までに累計5,000億円以上の売上を見込んでいるとのこと。これは、顧客から「TELの装置でなければ実現できない」と評価されている証拠です。

顧客の課題を解決する「ソリューション提案力」

半導体製造は非常に複雑で、1つのチップを作るために数百もの工程を経る必要があります。そのため、単に「良い装置を売る」だけでなく、顧客の製造プロセス全体を理解し、最適なソリューションを提案できる力が求められます。

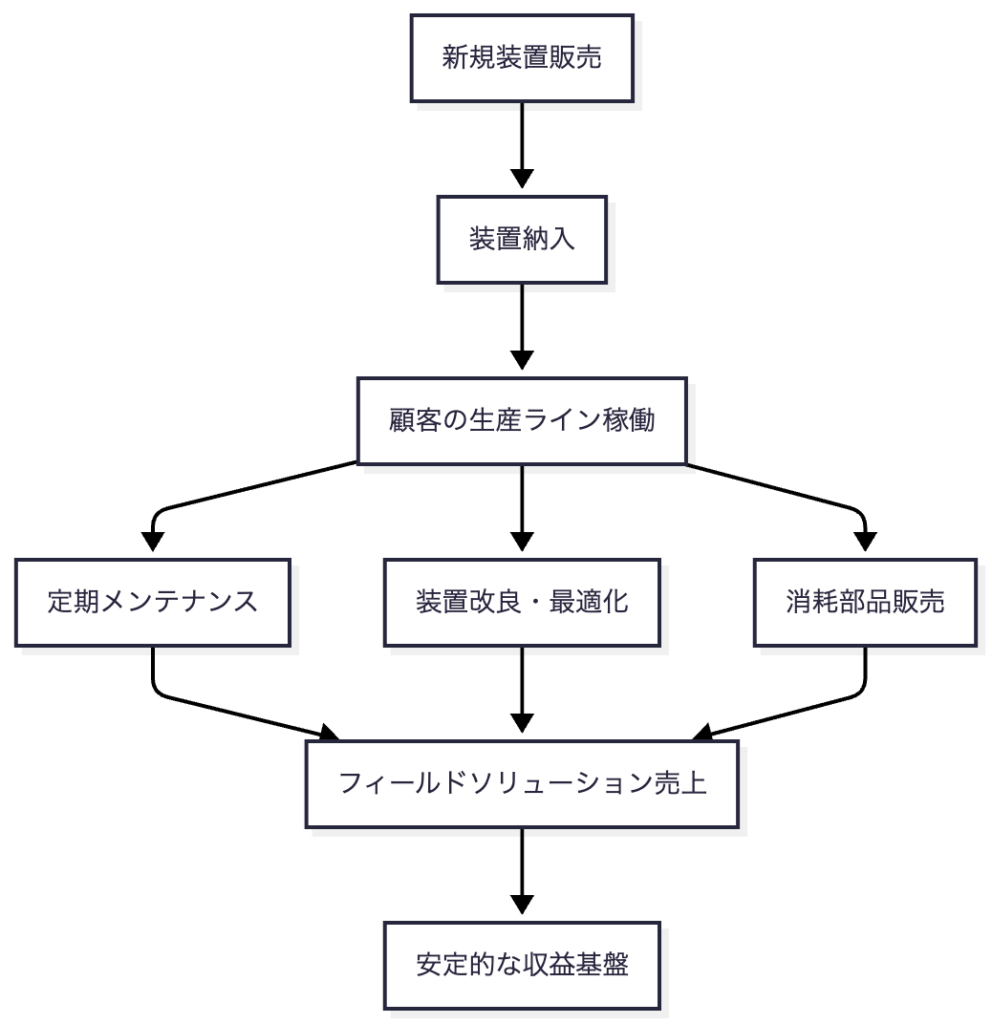

TELは「フィールドソリューション」という事業を展開しており、装置を納入した後も、顧客の生産現場で装置のメンテナンス、改良、最適化を支援しています。このフィールドソリューション売上は1,603億円(2025年7~9月期)と前四半期から増加傾向にあり、顧客との長期的な関係構築に成功していることがわかります。

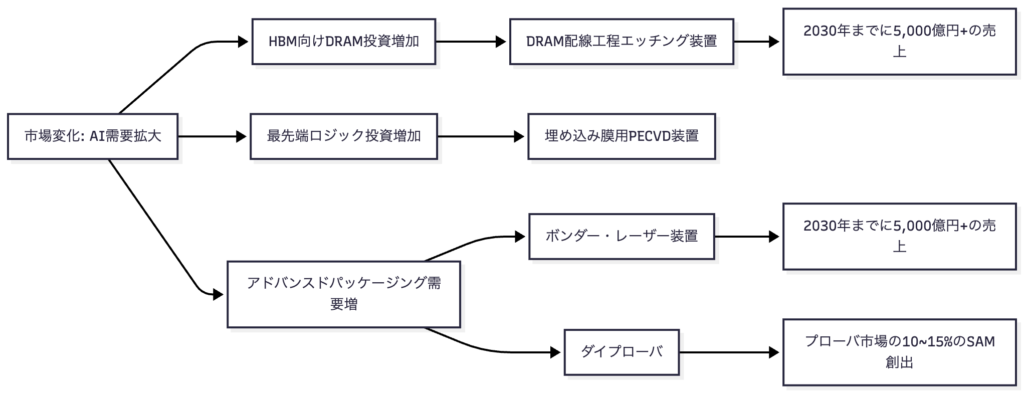

市場変化への素早い対応力

AI需要の急拡大という市場変化に対して、TELは迅速に対応しています。決算資料では、以下のような新しい事業機会を明示しています。

このように、市場のトレンドを的確に捉え、必要な製品開発と投資を行う戦略的判断がTELの強みです。

マーケティング観点での注目点|3つの戦略的打ち手

ここからは、マーケターとして特に注目すべき3つのポイントを深掘りしていきます。

注目点1:未来の成長市場を見据えた「先行投資戦略」

TELは2026年3月期に研究開発費2,900億円、設備投資2,400億円という大規模な投資を計画しています。これは前年比でそれぞれ16.0%増、48.0%増という大幅な増加です。

| 項目 | FY2025実績 | FY2026予想 | 増減率 |

|---|---|---|---|

| 研究開発費 | 2,500億円 | 2,900億円 | +16.0% |

| 設備投資 | 1,621億円 | 2,400億円 | +48.0% |

特に注目すべきは、複数の新工場・開発棟を建設中であることです。

- 第3開発棟(宮城県、エッチング装置):2025年4月竣工済み

- プロセス開発棟(熊本県、コータ/デベロッパ、洗浄装置):2025年10月竣工

- 宮城生産革新センター(宮城県、エッチング装置):2027年夏竣工予定

- 東北生産・物流センター(岩手県、成膜装置):2025年秋竣工予定

これらの投資は、短期的には利益率を押し下げる要因となりますが、将来の成長機会を逃さないための戦略的投資です。特にAI向けの先端半導体需要は今後さらに拡大すると予測されており、生産能力を早期に拡大することで、競合に先んじて市場シェアを確保する狙いがあります。

マーケティングの学び:短期的な利益よりも、市場の成長トレンドを見据えた先行投資を行うことで、競合優位性を築くことができる。

注目点2:「顧客セグメント別の最適化戦略」

TELは、顧客のアプリケーション(DRAM、NAND、ロジック等)や地域に応じて、異なる製品・サービスを提供しています。

例えば、HBM向けDRAMの場合、通常のDRAMよりも配線層数が多く、より高度なエッチング技術が求められます。TELはこのニーズに対応するため、HBM専用の高性能エッチング装置を開発し、2030年までに累計5,000億円以上の売上を見込んでいます。

また、3次元実装(アドバンスドパッケージング)という新しい技術分野では、ボンダーやレーザー装置といった新製品ラインナップを拡充しています。これも2030年までに累計5,000億円以上の売上を目指しています。

マーケティングの学び:顧客のニーズを細かくセグメント化し、それぞれに最適な製品・ソリューションを提供することで、顧客満足度とシェアを高めることができる。

注目点3:「安定収益源としてのフィールドソリューション強化」

新規装置の売上は市場環境によって変動しますが、フィールドソリューション(装置の保守、改良、最適化サービス)は安定的な収益源となります。

TELのフィールドソリューション売上は、2025年7~9月期に1,603億円と、前四半期の1,412億円から13.5%増加しています。これは、過去に納入した装置が稼働し続けることで、継続的なサービス収益が発生するビジネスモデルです。

マーケティングの学び:初回販売だけでなく、顧客との長期的な関係を構築し、継続的な収益を生み出す「ストック型ビジネスモデル」を組み込むことで、事業の安定性が高まる。

東京エレクトロンから学べる良い点|ビジネスパーソンへのヒント

ここまでの分析を踏まえ、TELのビジネスモデルや戦略から学べるポイントを整理します。

学び1:市場の「先読み力」と「先行投資」のバランス

TELは、AI需要の急拡大という市場変化を早期に察知し、研究開発と設備投資を大幅に増やすという戦略的判断を下しました。短期的には営業利益率が若干低下していますが、これは「将来の成長のための投資」として位置づけられています。

多くの企業は、目先の利益を重視して投資を抑制しがちですが、TELは市場が成長する前に準備を整えることで、競合に対して優位なポジションを確保しています。

学び2:顧客ニーズを「深く理解」し、「ソリューション提案」する力

TELは単に「装置を売る」のではなく、顧客の製造プロセス全体を理解し、最適なソリューションを提案しています。これは、顧客の課題を解決するパートナーとしての立ち位置を確立することで、単なる価格競争から抜け出す戦略です。

フィールドソリューション事業の拡大は、この戦略が成功している証拠です。

学び3:「ストック型収益」を構築し、事業の安定性を高める

新規装置販売は市場環境に左右されますが、フィールドソリューションによる継続的な収益は、事業の安定性を高めます。これは、サブスクリプションモデルやSaaSビジネスと同じ考え方です。

一度顧客との関係を構築すれば、長期的に収益を生み出す仕組みを持つことが、ビジネスの強さにつながります。

考えられる改善点|課題と今後の注目ポイント

TELのビジネスは好調ですが、いくつかの課題や注意すべきポイントも存在します。

課題1:地政学リスクへの対応

TELの売上の約4割は中国市場です。米中の技術覇権争いや輸出規制の影響を受けるリスクがあります。実際、決算資料の冒頭には「政治経済情勢、半導体市況の変化により実際の業績が見通しと異なる可能性がある」という注意書きがあります。

改善のヒント:特定地域への依存度を下げるため、他地域(欧州、北米、東南アジア等)での事業拡大や、地政学リスクに左右されにくい製品ラインナップの拡充が求められます。

課題2:営業利益率の低下傾向

営業利益率は前年同期比で1.1ポイント低下し、25.1%となっています。これは研究開発費と販管費の増加が主因ですが、投資効果が業績に反映されるまでのタイムラグがあるため、今後の動向を注視する必要があります。

改善のヒント:投資効果を早期に刈り取るため、開発スピードの向上や、生産効率の改善が求められます。

課題3:通期業績予想の下方修正

TELは通期の売上予想を当初の23,500億円から23,800億円へ上方修正しましたが、営業利益予想は5,700億円から5,860億円への修正にとどまりました。また、前年比では売上が-2.1%、営業利益が-16.0%と減少予想となっています。

これは、市場環境の不透明さや、投資による一時的なコスト増が影響しています。

改善のヒント:市場環境が変化しても柔軟に対応できる体制(製品ポートフォリオの多様化、コスト構造の最適化等)が求められます。

今後も継続的に成長する余地はあるのか?|その理由を考察

結論から言えば、TELには今後も継続的に成長する余地が十分にあります。その理由を3つ挙げます。

理由1:AI需要の長期的な拡大トレンド

AI技術の進化に伴い、AIサーバー向けの半導体需要は今後も拡大すると予測されています。特に、HBM(高性能メモリ)や最先端ロジック半導体の需要は、今後数年間にわたって二桁成長が期待できるとされています。

TELは、これらの成長分野で必要とされる装置(エッチング、成膜、実装、テスト等)を幅広くラインナップしており、市場成長の恩恵を受けやすいポジションにあります。

理由2:新製品・新技術による市場拡大

TELは、既存製品の改良だけでなく、新しい製品カテゴリーの開発にも積極的です。

- ダイプローバ:顧客との開発評価が合意され、プローバ市場の10~15%のSAM(Serviceable Available Market)創出を見込む

- 埋め込み膜用枚葉プラズマCVD:PECVD市場の約10%のSAMを持ち、複数顧客で評価進捗中

これらの新製品が市場に受け入れられれば、新たな収益源となります。

理由3:生産能力の拡大による受注対応力の向上

TELは、2025~2027年にかけて複数の新工場・開発棟を稼働させます。これにより、顧客からの大量受注にも迅速に対応できる体制が整います。

半導体製造装置市場では、「欲しいときに納入できる」ことが競争優位性につながるため、生産能力の拡大は重要な戦略です。

まとめ|東京エレクトロン決算から得られるマーケティング戦略のヒント

最後に、今回の分析から得られた重要なポイントを箇条書きでまとめます。

- 市場トレンドを先読みし、先行投資を行う:AI需要の拡大を見据え、研究開発費と設備投資を大幅に増やすことで、競合に先んじた市場ポジションを確保している

- 顧客セグメントごとに最適なソリューションを提供する:HBM向けDRAM、最先端ロジック、アドバンスドパッケージングなど、顧客のニーズを細かくセグメント化し、それぞれに特化した製品を開発している

- ストック型ビジネスモデルで収益を安定化させる:フィールドソリューション事業により、装置納入後も継続的に収益を生み出す仕組みを構築している

- 長期的な視点で事業の基盤を強化する:短期的な利益率の低下を許容しつつ、将来の成長機会を逃さないための投資を継続している

- 顧客との長期的なパートナーシップを重視する:単なる装置販売ではなく、顧客の製造プロセス全体を支援することで、深い信頼関係を構築している

- 新製品開発により市場を拡大する:既存市場でのシェア維持だけでなく、新しい製品カテゴリーを開拓することで、TAM(Total Addressable Market)を拡大している

東京エレクトロンの決算資料からは、「市場の変化を捉え、顧客ニーズに応え、長期的な視点で投資を行う」という、ビジネスの本質的な成功法則が読み取れます。

あなたのビジネスでも、これらの視点を取り入れることで、競合との差別化や持続的な成長につなげることができるはずです。ぜひ、今日から実践してみてください。