はじめに

2025年9月7日午後6時、石破茂首相が緊急記者会見を開き、退陣を表明しました。参院選での大敗を受けた党内の「石破おろし」が拡大する中、「党内の決定的な分断を避けるため」と苦渋の決断を下したのです。

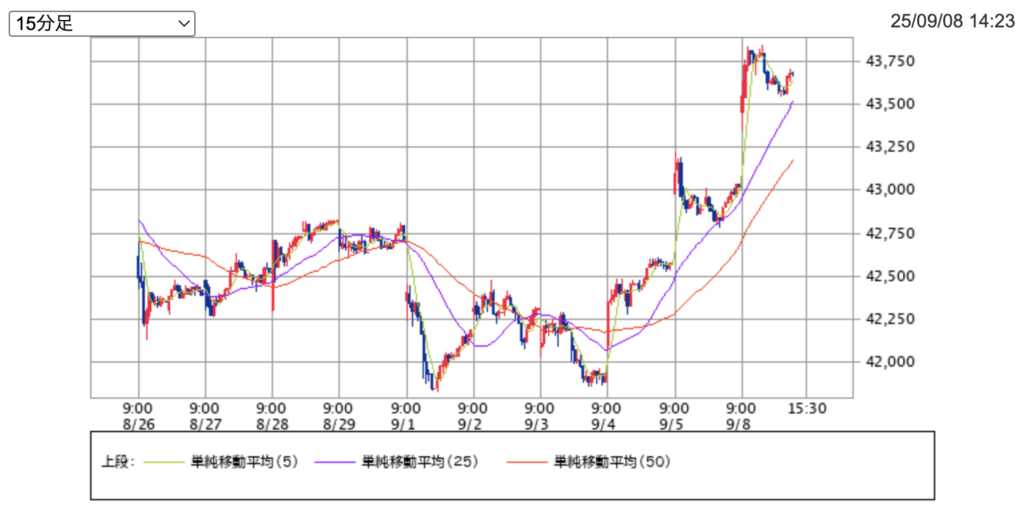

そして翌9月8日、東京株式市場では日経平均株価が大幅続伸で始まり、一時4万3800円台まで上昇して最高値を上回る展開となりました。この株価上昇の背景には、石破首相の退陣表明による円安進行と、次期政権での積極財政への期待が材料となったとされています。

しかし、なぜ首相の退陣が株価上昇につながったのでしょうか?そして、株価はどのような外部要因によって動かされているのでしょうか?

特にマーケティング担当者の皆さんにとって、株価の動向は企業の投資余力や消費者の購買力に直結する重要な指標です。株価上昇は企業の資金調達を容易にし、新たなマーケティング予算の確保につながる一方で、株価下降は予算縮小や投資の見直しを余儀なくされることもあります。

本記事では、今回の石破首相退陣による株価上昇を起点に、株価を動かす主要な外部要因を体系的に解説し、各セクターへの影響をわかりやすく分析します。これらの知識を身につけることで、マーケティング戦略の立案や予算計画により適切な判断を下せるようになるでしょう。

企業にとって株価が上がるメリット

そもそも株価が上がることで企業にとって何が良いのでしょうか。整理していきましょう。

1. 資金調達がしやすくなる

- 株価が高い → 株式の時価総額(=会社の評価)が大きい

- 新株を発行しても、多くのお金を集めやすい

- 例:株価1,000円で1,000万株発行=1,000億円

株価2,000円で同じ1,000万株発行=2,000億円

👉 同じ株数を発行しても、株価が高いほど資金を多く調達できる

2. 買収や提携で有利になる

- 自社の株を「交換条件」に使える(株式交換によるM&A)

- 株価が高いと「価値の高い通貨」として使えるので、買収がしやすい

3. 銀行からの信用が高まる

- 株価が高い=企業の成長性を市場が評価している

- 企業価値が上がると「返済能力がある」と見なされ、融資を受けやすくなる

4. 人材採用・従業員のモチベーション向上

- 株価が高い会社は「将来性がある」と見られ、優秀な人材を集めやすい

- ストックオプション(従業員に株を安く買わせる制度)で、株価が上がれば社員も利益を得られる → モチベーションUP

5. 株主の満足度向上

- 株価が上がる → 株主の資産が増える → 企業への信頼感アップ

- 結果として「長期的に株を持ち続けてもらえる」ので、安定株主が増える

つまり、企業にとって株価が上がるのは単なる「数字が上がる」だけじゃなく、

- 資金調達力UP

- M&Aや提携で有利

- 銀行や市場からの信用UP

- 優秀人材の獲得・社員のモチベーションUP

- 株主からの支持獲得

という 会社の成長を加速させる武器になるんです。

では次に、その株価に影響する今回の首相退陣のような外的な要因を整理してみていきましょう。

株価に影響する主要な外部要因

株価は企業の内部的な業績だけでなく、様々な外部要因によって大きく左右されます。これらの外部要因を理解することは、市場の動向を予測し、適切なマーケティング戦略を立てるために不可欠です。

政治的要因(Political Factors)

政治的要因は株価に最も直接的で即座に影響を与える要因の一つです。今回の石破首相退陣がまさにその典型例といえるでしょう。

| 政治的要因 | 株価への影響 | 具体例 |

|---|---|---|

| 首相・政権交代 | 政策期待による上昇 | 石破首相退陣→積極財政期待で株価上昇 |

| 選挙結果 | 不透明感の解消 | 衆院選・参院選の結果による政治の安定化 |

| 経済政策発表 | 政策内容に応じて変動 | 減税政策→株価上昇、増税政策→株価下落 |

| 規制強化・緩和 | セクター別に影響 | 金融規制緩和→金融株上昇 |

| 国際関係 | 貿易や外交政策の変化 | 日米関税交渉の進展→輸出関連株に影響 |

特に首相の退陣や政権交代は短期的に大きな株価変動を引き起こします。これは投資家が新政権の経済政策に対する期待や不安を瞬時に株価に織り込むためです。石破首相の退陣表明後に日経平均が上昇したのは、より積極的な経済政策を行う新政権への期待が高まったことが主因とされています。

経済的要因(Economic Factors)

経済的要因は株価の長期的なトレンドを決定する最も重要な要素です。特に金利、景気動向、インフレ率が主要な指標となります。

金利と株価の関係

金利と株価は一般的にシーソーの関係にあるとされています。これは以下の理由によるものです:

| 金利の動き | 株価への影響 | メカニズム |

|---|---|---|

| 金利上昇 | 株価下落傾向 | ・企業の借入コスト増加 ・預貯金の魅力向上 ・将来利益の現在価値減少 |

| 金利低下 | 株価上昇傾向 | ・企業の借入コスト減少 ・株式投資の相対的魅力向上 ・将来利益の現在価値増加 |

ただし、金利上昇の背景が重要で、「良い金利上昇」と「悪い金利上昇」があることを理解する必要があります。景気改善に伴う金利上昇は企業業績向上期待から株価上昇につながることもあります。

景気サイクルと株価

景気の循環は株価の大きなトレンドを形成します:

- 好景気局面: 企業業績改善期待→株価上昇

- 不景気局面: 企業業績悪化懸念→株価下落

- 景気回復期: 最も株価上昇の恩恵を受けやすい時期

- 景気過熱期: 金利上昇懸念から株価の頭打ち

為替要因(Exchange Rate Factors)

為替レートの変動は、特に輸出入に依存する企業の業績に大きく影響します。日本は輸出大国であるため、円安は多くの企業にとってプラス要因となります。

| 為替の動き | 恩恵を受けるセクター | マイナスの影響を受けるセクター |

|---|---|---|

| 円安進行 | ・自動車 ・電機 ・機械 | ・電力・ガス(燃料輸入コスト増) ・食品(原材料輸入コスト増) |

| 円高進行 | ・電力 ・ガス ・食品 ・小売 | ・自動車 ・電機 ・機械 |

円安の影響例:

- トヨタ自動車が1台10,000ドルで輸出する場合

- 1ドル=100円 → 売上100万円

- 1ドル=110円 → 売上110万円(10万円の増収)

国際情勢・地政学的要因

戦争、貿易摩擦、国際的な制裁措置などの地政学的リスクは、株式市場に大きな不安定要因をもたらします。

主な地政学的リスク:

- 戦争・紛争: 避難先資産への資金移動、関連企業への影響

- 貿易摩擦: 関税政策による輸出入企業への直接的影響

- 経済制裁: 対象国・地域との取引企業への影響

- テロ・自然災害: 短期的な市場の混乱

その他の外部要因

| 要因 | 影響の特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| 天候・自然災害 | セクター限定的だが短期的に大きな影響 | 猛暑→ビール・エアコン関連株上昇 地震→建設・保険関連株に影響 |

| 技術革新 | 長期的な産業構造変化 | AI技術→テクノロジー株上昇 自動運転→自動車業界再編 |

| 規制変更 | 特定業界への集中的影響 | 環境規制→エネルギー業界 金融規制→銀行業界 |

セクター別の外部要因影響分析

株価の外部要因による影響は、セクター(業種)によって大きく異なります。各セクターの特性を理解することで、より精度の高い市場分析が可能になります。

輸出関連セクター(自動車・電機・機械)

輸出関連セクターは為替変動の影響を最も強く受ける業界です。特に日本の主力輸出産業である自動車・電機・機械は、円安局面で大きな恩恵を受けます。

| 影響要因 | 影響度 | 詳細 |

|---|---|---|

| 円安進行 | ★★★ | 海外売上の円換算額増加で業績大幅改善 |

| 海外景気 | ★★★ | 輸出先の景気動向が売上に直結 |

| 貿易政策 | ★★☆ | 関税政策や貿易協定の影響 |

| 原材料価格 | ★★☆ | 鉄鋼、非鉄金属、石油などの価格変動 |

| 技術革新 | ★★☆ | EV化、デジタル化への対応 |

代表的企業例:

- 自動車:トヨタ自動車、ホンダ、日産自動車

- 電機:ソニーグループ、パナソニック、三菱電機

- 機械:ファナック、DMG森精機、コマツ

石破首相退陣による影響: 退陣表明後の円安進行により、これらのセクターの株価は軒並み上昇しました。新政権による更なる円安誘導政策への期待も株価上昇を後押ししています。

金融セクター(銀行・証券・保険)

金融セクターは金利動向に最も敏感に反応するセクターです。政治的変化による金融政策の変更期待も大きな影響を与えます。

| 影響要因 | 影響度 | 詳細 |

|---|---|---|

| 金利水準 | ★★★ | 金利上昇→利ざや拡大で銀行収益改善 |

| 金融政策 | ★★★ | 日銀の政策変更が業界全体に影響 |

| 景気動向 | ★★☆ | 融資需要や信用リスクに影響 |

| 規制環境 | ★★☆ | 金融規制の強化・緩和 |

| 株価水準 | ★★☆ | 証券会社の手数料収入に影響 |

金利と銀行業績の関係:

石破首相退陣による影響: 新政権による金融緩和政策の見直しや、より積極的な財政政策による金利上昇期待から、金融株は上昇傾向を示しています。

不動産・建設セクター

不動産・建設セクターは金利動向と政府の公共投資政策の影響を強く受けます。

| 影響要因 | 影響度 | 詳細 |

|---|---|---|

| 金利水準 | ★★★ | 住宅ローン金利→需要に直接影響 |

| 公共投資 | ★★★ | 政府のインフラ投資政策 |

| 人口動態 | ★★☆ | 少子高齢化による住宅需要変化 |

| 都市開発政策 | ★★☆ | 再開発事業や規制緩和 |

| 災害復興 | ★☆☆ | 自然災害による特需 |

政治変動の影響メカニズム: 政権交代により公共投資の拡大が期待される場合、建設会社の受注増加が見込まれ、株価上昇につながります。また、住宅政策の変更も不動産会社の業績に大きく影響します。

消費関連セクター(小売・食品・サービス)

消費関連セクターは景気動向と消費者心理の影響を直接的に受けます。

| 影響要因 | 影響度 | 詳細 |

|---|---|---|

| 景気動向 | ★★★ | 消費者の可処分所得に直結 |

| 雇用情勢 | ★★★ | 失業率、賃金上昇率の影響 |

| 消費者物価 | ★★☆ | インフレ→実質所得減少 |

| 為替レート | ★★☆ | 輸入品価格への影響 |

| 政府政策 | ★★☆ | 消費税、給付金等の影響 |

政治変動が消費に与える影響:

- 減税政策→可処分所得増加→消費拡大

- 給付金支給→一時的な消費押し上げ

- 将来不安→消費の先送り・節約志向

エネルギーセクター(電力・ガス・石油)

エネルギーセクターは資源価格と環境・エネルギー政策の影響を強く受けます。

| 影響要因 | 影響度 | 詳細 |

|---|---|---|

| 資源価格 | ★★★ | 原油、天然ガス、石炭価格の変動 |

| 環境政策 | ★★★ | カーボンニュートラル、再エネ政策 |

| 為替レート | ★★☆ | 燃料輸入コストへの影響 |

| 地政学リスク | ★★☆ | 資源産出国の政治情勢 |

| 電力自由化 | ★☆☆ | 競争環境の変化 |

政治変動の特別な影響: エネルギー政策は政権の色が強く出る分野のため、政権交代による政策転換の影響が特に大きくなります。原発政策、再生可能エネルギー政策の変更は業界地図を一変させる可能性があります。

テクノロジーセクター(IT・通信・半導体)

テクノロジーセクターは技術革新と国際競争の影響を受けやすい成長セクターです。

| 影響要因 | 影響度 | 詳細 |

|---|---|---|

| 技術革新 | ★★★ | AI、5G、量子コンピュータ等 |

| 国際競争 | ★★★ | 米中技術覇権争いの影響 |

| 規制環境 | ★★☆ | データ保護、独占禁止法 |

| 半導体需給 | ★★☆ | 世界的な半導体不足・過剰 |

| 為替レート | ★☆☆ | 海外売上比率の高い企業 |

マーケティング担当者が押さえるべき株価動向のポイント

株価の動向を理解することは、マーケティング戦略の立案において重要な意味を持ちます。ここでは、マーケティング担当者の視点から特に重要なポイントを解説します。

企業の投資余力への影響

株価の上昇は企業の時価総額増加をもたらし、以下のような好循環を生み出します:

マーケティング予算への具体的影響:

- 株価上昇時:追加予算の獲得が容易、新規施策への投資増加

- 株価下落時:予算削減圧力、ROI重視の慎重な投資判断

消費者の購買力と消費者心理

株価は消費者の資産効果を通じて購買行動に影響を与えます。

| 株価動向 | 消費者心理 | 購買行動の変化 |

|---|---|---|

| 上昇局面 | 楽観的、積極的 | ・高額商品の購入増加 ・プレミアム商品への関心 ・投資・資産運用への関心 |

| 下落局面 | 慎重、不安 | ・節約志向の強化 ・必需品中心の消費 ・値引き/特価への反応増 |

セクター別マーケティング戦略への示唆

輸出関連企業:

- 円安局面:海外展開の積極化、プレミアム戦略の展開

- 円高局面:国内市場の重視、コスト競争力の強化

金融サービス:

- 金利上昇局面:投資商品のプロモーション強化

- 金利低下局面:借入促進、住宅ローンの積極営業

消費財・小売:

- 景気拡大局面:高付加価値商品の展開、店舗拡張

- 景気後退局面:価格重視商品の充実、効率化の推進

リスク管理の重要性

外部要因による急激な環境変化に備えて、以下のリスク管理が重要です:

シナリオプランニングの実施:

- 複数の経済シナリオを想定した戦略立案

- 最悪ケースでの事業継続計画(BCP)の策定

- 市場環境変化への迅速な対応体制の構築

分散投資の考え方:

- 特定セクターや地域に依存しないポートフォリオ

- 景気サイクルの異なるタイミングで成長する事業の組み合わせ

- デジタルとリアルの両方でのチャネル展開

まとめ

2025年9月7日の石破首相退陣表明とその翌日の日経平均株価上昇は、政治的要因が株価に与える影響力の大きさを改めて示す出来事でした。この事例を通じて、株価を動かす様々な外部要因とその影響メカニズムを詳しく解説してきました。

Key Takeaways

- 政治的変化は株価の短期的な大幅変動要因となる - 首相退陣や政権交代への期待が即座に株価に反映される

- 金利は株価と逆相関の関係にあるが、上昇の背景(景気要因か政策要因か)による違いを理解することが重要

- 為替変動は輸出関連セクターに最も大きな影響を与える - 円安は自動車・電機・機械セクターにプラス、円高は逆の影響

- セクターごとに外部要因への感応度が大きく異なる - 金融は金利、エネルギーは資源価格と政策、消費関連は景気動向が主要因

- 株価動向は企業の投資余力と消費者の購買力の両面でマーケティング戦略に影響する

- 複数のシナリオを想定したリスク管理とフレキシブルな戦略立案が重要

- 外部要因の変化を早期に察知し、迅速な戦略転換を行える体制の構築が競争優位性の源泉となる

株価の動向を正しく理解し、その背景にある外部要因を分析する能力は、現代のマーケターにとって必須のスキルです。政治・経済・国際情勢の変化を常にウォッチし、自社の事業やマーケティング戦略への影響を予測・評価できる視点を養うことで、より効果的で持続可能なマーケティング活動が実現できるでしょう。