- はじめに:あなたの会社は「成長」と「収益性」を両立できていますか?

- Sansan株式会社とは:「出会いからイノベーションを生み出す」企業

- 2026年5月期Q1決算ハイライト:成長と収益性の両立

- マーケティング観点での注目点①:攻めの大型プロモーション戦略

- マーケティング観点での注目点②:既存顧客からの収益最大化戦略

- マーケティング観点での注目点③:法改正を追い風にした市場拡大

- なぜSansanは選ばれるのか:5つの競争優位性

- マーケターが学べる5つのポイント

- 考えられる改善点・課題:成長持続のためのチャレンジ

- 今後も継続的に成長する余地があるのか:3つの成長ドライバー

- まとめ:Sansanの決算から学ぶ、持続的成長を実現するマーケティング戦略

はじめに:あなたの会社は「成長」と「収益性」を両立できていますか?

多くのマーケターが抱える共通の悩みがあります。それは「広告費をかければ売上は伸びるけれど、利益が出ない」「既存顧客の維持はできているけれど、新規獲得が頭打ち」「競合との差別化が難しい」といった課題です。

特にBtoB企業のマーケティング担当者にとって、限られた予算の中で効果的な施策を実行し、経営陣に成果を示すのは容易ではありません。そんな中、注目すべき企業があります。名刺管理サービスや経理DXサービスを提供するSansan株式会社です。

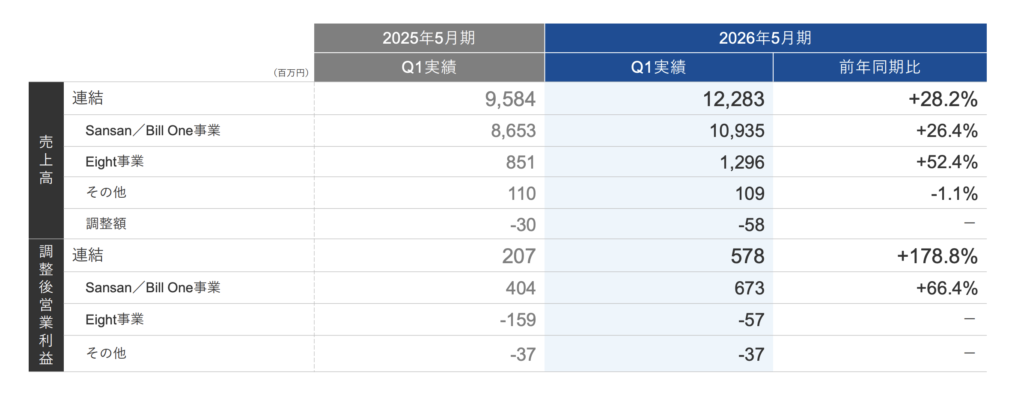

同社は2026年5月期第1四半期(2025年6月~8月)において、売上高を前年同期比28.2%増加させながら、調整後営業利益を178.8%も増加させるという驚異的な成果を達成しました。これは単なる数字の羅列ではありません。その背景には、マーケターが学ぶべき戦略的な判断と実行力が隠されています。

本記事では、Sansanの最新決算資料をもとに、なぜこのような成果が生まれたのか、どのようなマーケティング戦略が功を奏したのかを深堀りしていきます。あなたの業務にも活かせるヒントが必ず見つかるはずです。

Sansan株式会社とは:「出会いからイノベーションを生み出す」企業

Sansanは2007年6月に設立され、「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに掲げる企業です。ビジネスインフラとして社会に根付くことをビジョンとし、名刺や請求書といった「アナログ情報のデジタル化」に特化したSaaSサービスを展開しています。

同社の事業は大きく分けて2つのセグメントで構成されています。まず、法人向けの「Sansan/Bill One事業」では、ビジネスデータベースである「Sansan」、経理DXサービスの「Bill One」、AI契約データベースの「Contract One」などを提供しています。これらは全て、企業内に散在するアナログ情報を正確にデータ化し、業務効率化や意思決定の高速化を実現するためのツールです。

もう一つのセグメントが「Eight事業」で、個人向け名刺管理アプリ「Eight」を中心に、法人向け名刺管理サービス「Eight Team」、ビジネスイベントサービスなどを展開しています。個人のビジネスネットワーク構築を支援しながら、企業向けサービスへとつなげるエコシステムを構築している点が特徴的です。

2025年8月末時点で従業員数は2,295名、2025年5月期の連結売上高は432億円を記録しています。東京証券取引所プライム市場に上場しており、BtoB SaaS企業として着実な成長を続けています。

2026年5月期Q1決算ハイライト:成長と収益性の両立

それでは、今回の決算内容を詳しく見ていきましょう。2026年5月期第1四半期(2025年6月~8月)の主要な数字は以下の通りです。

| 項目 | 2025年5月期Q1実績 | 2026年5月期Q1実績 | 前年同期比 |

|---|---|---|---|

| 売上高 | 95.84億円 | 122.83億円 | +28.2% |

| 売上総利益 | 83.13億円 | 107.92億円 | +29.8% |

| 売上総利益率 | 86.7% | 87.9% | +1.2pt |

| 調整後営業利益 | 2.07億円 | 5.78億円 | +178.8% |

| 調整後営業利益率 | 2.2% | 4.7% | +2.5pt |

| 経常利益 | -3.29億円 | 5.28億円 | 黒字転換 |

この数字を見ただけでも、Sansanが単なる売上拡大ではなく、収益性の大幅な改善を同時に達成していることがわかります。売上が28.2%伸びる中で、利益が178.8%も増加するというのは、ビジネスモデルの効率化と戦略的な投資配分が功を奏している証拠です。

特に注目すべきは、売上総利益率が1.2ポイント向上している点です。これはデータ化オペレーションの効率化が進んだ結果であり、SaaS企業にとって非常に重要な指標改善と言えます。また、人件費率の低下や、前年に発生していた移転関連費用がなくなったことも、利益率の改善に大きく寄与しています。

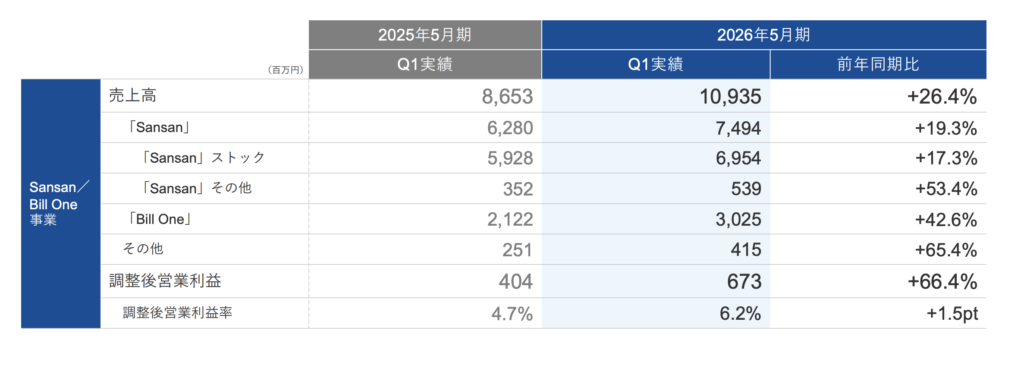

事業セグメント別で見ると、Sansan/Bill One事業は売上高109.35億円(前年同期比26.4%増)、調整後営業利益6.73億円(同66.4%増)と好調です。中でも主力の「Sansan」は74.94億円(同19.3%増)、急成長中の「Bill One」は30.25億円(同42.6%増)を記録しています。

Eight事業も売上高12.96億円(前年同期比52.4%増)と大幅な増収を達成し、調整後営業利益の赤字幅も前年同期比で1.02億円縮小しています。これはBtoBサービスである「Eight Team」の堅調な成長と、ビジネスイベントの開催数増加が要因です。

マーケティング観点での注目点①:攻めの大型プロモーション戦略

それでは、マーケティングの視点から、なぜSansanがこのような成果を出せたのかを分析していきましょう。

テレビCMを中心とした統合マーケティング

Sansanが今期特に力を入れたのが、テレビCMを中心とした大型プロモーションです。同社は「Sansan」「Bill One」「Contract One」の認知度向上と新規顧客獲得のため、前第4四半期から継続して積極的な広告投資を実施しました。

その結果、広告宣伝費は前年同期比で約2倍の21.63億円に達し、売上高に占める広告宣伝費率は17.6%となりました。これは一見すると大きな負担に思えますが、実はここに戦略的な意図があります。

Sansanのビジネスモデルはストック型(サブスクリプション型)であるため、一度獲得した顧客からは継続的に収益が生まれます。そのため、顧客獲得の初期段階で積極的に投資を行い、その後の長期的な収益で回収する戦略が成立します。

さらに重要なのは、広告宣伝費の投下タイミングです。決算資料によれば、広告宣伝費は上期(特にQ1)に集中して投下する計画となっており、第1四半期の水準が期中を通じてのピークとなる見込みです。これにより、下期には広告費を抑制しながらも、上期に獲得した顧客からのストック収入が積み上がっていくため、調整後営業利益は上期25%、下期75%と下期に偏重する見通しとなっています。

この戦略は、単に「広告費をかければ売れる」という短絡的なものではありません。ストック型ビジネスの特性を理解し、投資回収期間を計算した上で、最適なタイミングで最大の効果を生み出す投資配分を行っているのです。

BtoB市場における認知度の重要性

BtoB市場、特にSaaS製品の場合、「知られていない」ことは「存在しない」に等しい状態です。企業の購買担当者や意思決定者は、課題解決のための製品を探す際、まず認知している製品から検討を始めます。

Sansanは名刺管理サービス市場において売上高シェア84.1%という圧倒的なポジションを確立していますが、これは単に製品が優れているだけでなく、「名刺管理といえばSansan」という強固なブランド認知を構築してきた結果です。

同様に、Bill Oneもクラウド請求書受領サービス市場で47.0%のシェアを獲得しており、インボイス制度や電子帳簿保存法といった法改正を追い風に、市場の標準的な選択肢としての地位を固めつつあります。

マーケティング観点での注目点②:既存顧客からの収益最大化戦略

Sansanのもう一つの強みは、既存顧客からの継続的な収益拡大、いわゆる「ネガティブチャーン」を実現している点です。

ネガティブチャーンとは何か

ネガティブチャーンとは、サービスの解約によって減少する収入よりも、既存顧客からのアップセル(追加購入や上位プランへの移行)による収入増加が上回っている状態を指します。これはSaaS企業にとって理想的な状態であり、新規顧客を獲得しなくても売上が自然と成長していくことを意味します。

Sansanの「Sansan」も「Bill One」も、サービス開始時期別の収入構成を見ると、過去に獲得した顧客からの収入が時間経過とともに増加していることがわかります。これは、顧客が最初は小規模な導入から始めて、効果を実感した後に利用範囲を拡大していくパターンが確立されていることを示しています。

アップセルを促進する仕組み

では、なぜSansanは既存顧客からのアップセルに成功しているのでしょうか。いくつかの要因が考えられます。

まず、製品自体の設計が拡張性を持っている点です。「Sansan」は全社導入プランを基本としていますが、初期は部分的な導入から始め、効果を確認した上で全社展開するという段階的な導入が可能です。また、スキャナのレンタル台数や利用機能の追加など、顧客の成長に合わせて柔軟に拡張できる仕組みになっています。

次に、カスタマーサクセスの取り組みです。決算資料には「カスタマーサクセスプラン」として、導入支援や運用支援を行うための費用が設定されていることが示されています。これは単なる導入支援ではなく、顧客がサービスから最大の価値を引き出せるよう継続的にサポートする体制があることを意味します。

さらに、「Sansan」と「Bill One」の契約当たり月次ストック売上高が高位で安定的に推移している点も注目です。これは顧客が一度導入したら継続して利用し続けており、かつ利用規模を拡大していることを示しています。

| 指標 | Sansan | Bill One |

|---|---|---|

| 直近12か月平均月次解約率 | 0.52% | 0.33% |

| 前年同期比解約率の変化 | +0.12pt | 横ばい |

| 解約率の水準 | 1%未満を維持 | 1%未満を維持 |

この低い解約率は、顧客満足度が高く、製品が業務に不可欠なものとして定着していることを示しています。

マーケティング観点での注目点③:法改正を追い風にした市場拡大

Sansanの成長を語る上で欠かせないのが、外部環境の変化を戦略的に活用している点です。

インボイス制度と電子帳簿保存法

2023年10月にインボイス制度が開始され、2023年12月末には電子帳簿保存法の宥恕期間が終了しました。これらの法改正は、企業に対して請求書や経理書類の管理方法を見直すことを強く求めるものでした。

特に重要なのは、2026年10月と2029年10月に予定されている経過措置の終了です。免税事業者等からの課税仕入に係る控除割合が段階的に縮小されるため、企業は適格請求書(インボイス)の管理をより厳格に行う必要があります。

Sansanの「Bill One」は、まさにこのニーズに応えるサービスです。あらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、AI×人力によって99.9%の精度でデータ化し、適格請求書の要件を自動で判定する機能を備えています。企業にとって、法令遵守と業務効率化を同時に実現できるソリューションとして、大きな価値を提供しているのです。

インボイスネットワークの拡大

さらに注目すべきは、「Bill One」のインボイスネットワークが急速に拡大している点です。2025年8月末時点で約23.8万社が参画しており、ネットワーク上でやりとりされる請求書金額は、2025年8月実績を年換算すると約62兆円に達します。

このネットワーク効果は非常に強力です。Bill Oneを利用する企業が増えれば増えるほど、取引先企業もBill Oneを使うメリットが高まります。請求書の送付側も受領側もデジタル化されることで、企業間取引全体の効率が飛躍的に向上するからです。

法改正という外部環境の変化を、単なる追い風として受け止めるのではなく、市場を拡大し競合優位性を確立する機会として最大限に活用している点が、Sansanのマーケティング戦略の巧みさを物語っています。

なぜSansanは選ばれるのか:5つの競争優位性

ここまで見てきた成果の背景には、Sansanが持つ明確な競争優位性があります。マーケターの視点から、なぜ顧客がSansanを選ぶのかを整理してみましょう。

①圧倒的な市場シェアとブランド認知

前述の通り、Sansanは名刺管理サービス市場で84.1%、Bill Oneはクラウド請求書受領サービス市場で47.0%という圧倒的なシェアを獲得しています。この市場ポジションは、それ自体が大きな競争優位性となります。

企業の購買担当者は、新しいシステムを導入する際に「失敗したくない」という心理が働きます。その際、市場シェアNo.1という実績は、「多くの企業が使っているなら安心だ」という心理的な安全性を提供します。また、実際に多くの企業で導入実績があることは、業種業態を問わず活用できるという証明にもなります。

②99.9%という圧倒的なデータ化精度

SansanとBill Oneの共通の強みは、AI技術と人力を組み合わせた高精度なデータ化です。99.9%という精度は、単なる数字以上の意味を持ちます。

例えばBill Oneの場合、請求書の金額や取引先情報が誤っていたら、経理業務に重大な支障をきたします。手作業での修正が必要になれば、せっかくのデジタル化の意味が薄れてしまいます。99.9%という精度は、「ほぼ修正不要で使える」という実用レベルに達しており、これが顧客に選ばれる大きな理由となっています。

③ストック型ビジネスモデルによる安定性

Sansanのサービスは、一度導入すると業務に組み込まれ、継続的に利用される性質を持っています。名刺管理も請求書管理も、企業活動において日々発生する業務であり、データが蓄積されればされるほど資産価値が高まります。

この特性により、解約率が極めて低く(1%未満)、長期的に安定した収益を生み出すビジネスモデルが確立されています。顧客にとっても、一度導入して業務フローに組み込めば、わざわざ他社製品に乗り換える理由がありません。

④段階的な導入とアップセルの仕組み

Sansanの製品は、小規模な導入から始めて段階的に拡大できる設計になっています。これは顧客にとって導入ハードルが低く、リスクを最小化できるメリットがあります。

また、Sansanにとっても、最初は小さく始めて効果を実感してもらい、その後アップセルしていくという戦略が取れるため、顧客生涯価値(LTV)を最大化できます。実際、企業規模別・サービス開始時期別の収入構成を見ると、時間経過とともに収入が増加していることがわかります。

⑤法改正への迅速な対応

インボイス制度や電子帳簿保存法など、企業を取り巻く法規制は常に変化しています。Sansanは、これらの法改正に迅速に対応し、顧客が安心してコンプライアンスを遵守できる機能を提供しています。

例えばBill Oneは、適格請求書の要件を自動で判定する機能や、電子帳簿保存法に対応した保存機能を標準で備えています。企業が法改正のたびにシステムを見直す必要がなく、Sansanのサービスを使い続けるだけで最新の法令に対応できるという安心感は、大きな競争優位性となっています。

マーケターが学べる5つのポイント

それでは、Sansanの決算から、私たちマーケターが学べることを具体的にまとめていきましょう。

ポイント①:ストック型ビジネスにおける投資タイミングの最適化

Sansanは広告宣伝費を上期に集中投下し、第1四半期をピークとする戦略を取っています。これは、ストック型ビジネスの特性を深く理解した上での戦略的判断です。

ストック型ビジネスでは、顧客獲得にかかる初期コスト(CAC:Customer Acquisition Cost)は先行投資となりますが、その後の継続利用によって回収していきます。そのため、事業年度の早い段階で顧客を獲得すれば、その年度内でより多くの収益を積み上げることができます。

私たちが学ぶべきは、自社のビジネスモデルに応じた最適な投資タイミングを設計することの重要性です。売上を平準化するために広告費も平準化するのではなく、投資効果が最大化するタイミングを見極めて集中投下する勇気が必要です。

ポイント②:市場シェアNo.1というポジショニングの価値

Sansanは「名刺管理といえばSansan」「請求書受領といえばBill One」という強固なブランドポジションを確立しています。このポジショニングは、広告投資の効率を高める上でも、営業活動を円滑にする上でも、極めて重要です。

マーケターとして学ぶべきは、自社が「何の分野でNo.1なのか」を明確に定義し、そのポジションを確立するための一貫したメッセージング戦略を実行することです。必ずしも市場全体でNo.1である必要はありません。特定のセグメントや特定の用途において「この分野ならうち」と言えるポジションを築くことが重要です。

ポイント③:既存顧客からの収益最大化(ネガティブチャーン)

Sansanの成長を支えているのは、新規顧客獲得だけでなく、既存顧客からのアップセルによる収益拡大です。解約率1%未満を維持しながら、契約当たりの収入を増やしていくモデルは、持続可能な成長の理想形と言えます。

多くの企業が新規顧客獲得ばかりに目を向けがちですが、実は既存顧客からの収益拡大の方が効率的であることが多いのです。獲得コストがかからず、すでに信頼関係が構築されているため、提案が受け入れられやすいからです。

カスタマーサクセスの体制整備、段階的なアップセル設計、プロダクトの拡張性など、既存顧客の価値を最大化する仕組みを構築することが重要です。

ポイント④:外部環境の変化をチャンスに変える

インボイス制度や電子帳簿保存法といった法改正は、多くの企業にとって「対応しなければならない面倒なこと」と捉えられがちです。しかしSansanは、これを市場拡大の絶好の機会として捉え、積極的に顧客獲得を進めました。

マーケターとして学ぶべきは、外部環境の変化を常に監視し、それが自社のビジネスにどのような影響を与えるかを分析し、機会として活用する姿勢です。法改正、技術トレンド、社会情勢の変化など、あらゆる変化はマーケティング活動に影響を与えます。これらを「追い風」として活用できるかどうかが、成長の分かれ目となります。

ポイント⑤:データ化精度という差別化要素

99.9%というデータ化精度は、Sansanの重要な差別化要素です。これは単なる技術的な優位性ではなく、「実用レベルで使える」という顧客価値に直結しています。

多くのSaaS製品が「便利な機能」を謳う中で、Sansanは「正確さ」という基本的だが極めて重要な価値を提供しています。マーケターとして学ぶべきは、自社製品の本質的な価値は何か、顧客が本当に求めているのは何かを見極め、そこに磨きをかけることの重要性です。

派手な機能追加よりも、基本的な品質を極限まで高めることが、実は最強の差別化戦略になることがあるのです。

考えられる改善点・課題:成長持続のためのチャレンジ

Sansanは素晴らしい成果を上げていますが、マーケティングの視点から見ると、いくつかの課題や改善の余地も見えてきます。

課題①:まだまだ低い市場カバー率

決算資料を見ると、Sansanの利用企業カバー率は依然として低い水準にあります。例えば「Sansan」の場合、従業員数1,000人以上の企業でも利用企業カバー率は20.2%、100~999人では5.3%、99人以下ではわずか0.3%です。

これは見方を変えれば「まだ成長余地が大きい」とも言えますが、同時に「なぜまだ80%の企業が使っていないのか」という課題でもあります。市場シェアNo.1でありながら、市場全体への浸透がまだ限定的であることは、マーケティングメッセージの届き方や、製品の認知度、あるいは価格面での障壁がある可能性を示唆しています。

特に中小企業への浸透が課題であり、この層にどうアプローチするか、どのような価格プランや導入支援を提供するかが、次のステージへの成長の鍵となりそうです。

課題②:広告投資の効率性の継続的検証

今期は広告宣伝費を前年同期比2倍に増やし、大きな成果を上げました。しかし、この投資効率が今後も維持できるかは継続的な検証が必要です。

テレビCMなどのマス広告は、認知度向上には効果的ですが、投資額が大きくなるほど限界効果逓減の法則が働きます。今後、さらに売上を伸ばしていくためには、マス広告だけでなく、デジタルマーケティング、コンテンツマーケティング、パートナーシップなど、多様なチャネルをバランスよく活用していく必要があるでしょう。

また、獲得した顧客の質(LTV、アップセル率、解約率など)を継続的に分析し、投資対効果(ROI)を最大化するチャネルミックスを見極めていくことが重要です。

課題③:Eight事業の収益化加速

Eight事業は売上高が前年同期比52.4%増と大きく伸びているものの、依然として調整後営業利益は赤字(-0.57億円)です。赤字幅は縮小傾向にありますが、事業全体の収益性を高めるためには、Eight事業の黒字化が課題となります。

Eight事業は個人ユーザーのネットワークを活用したビジネスモデルであり、ネットワーク効果が働けば高い収益性を実現できる可能性があります。しかし、BtoCからBtoBへの転換、イベント事業の収益性向上など、まだ試行錯誤が続いている段階と言えます。

この事業をどう収益化し、全体の成長エンジンの一つとして確立していくかは、中長期的な課題です。

今後も継続的に成長する余地があるのか:3つの成長ドライバー

結論から言えば、Sansanには今後も継続的に成長する大きな余地があると考えられます。その理由を3つの成長ドライバーから説明します。

成長ドライバー①:まだ大きい市場の未開拓領域

前述の通り、Sansanの市場カバー率はまだ非常に低い水準です。日本国内だけで約200万社の潜在顧客が存在する中で、現在の契約件数は「Sansan」で約1.1万件、「Bill One」で約4,252件です。つまり、市場の大部分はまだ未開拓なのです。

特に中小企業市場は大きな成長余地があります。従業員数99人以下の企業における「Sansan」の利用企業カバー率はわずか0.3%、「Bill One」は0.1%です。この層は企業数としては圧倒的に多いため、ここへの浸透が進めば、さらなる大きな成長が期待できます。

また、利用従業者カバー率も低く、例えば「Sansan」の場合、従業員数1,000人以上の企業でも6.1%に留まっています。すでに導入している企業内でも、利用範囲を拡大する余地が大きいことを示しています。

成長ドライバー②:法改正と市場環境の追い風

今後も企業を取り巻く環境は変化し続けます。インボイス制度の経過措置は2026年10月と2029年10月に段階的に終了し、免税事業者からの仕入に係る控除割合がさらに縮小されます。これにより、企業は適格請求書の管理をより厳格に行う必要が生じます。

また、働き方改革やDXの推進により、企業は業務効率化への投資を継続的に行う必要があります。リモートワークの普及により、紙の名刺交換から電子的な名刺交換へのシフトも加速しています。

これらの環境変化は、Sansanのサービスに対する需要を継続的に高める要因となります。

成長ドライバー③:インボイスネットワークによるネットワーク効果

Bill Oneのインボイスネットワークは、2025年8月末時点で約23.8万社が参画しています。これは日本国内の潜在市場約200万社の約12%に相当します。

ネットワーク効果が働くビジネスモデルの場合、参加者が増えれば増えるほど、ネットワークの価値が指数関数的に高まります。企業間取引において、自社も取引先もBill Oneを使っていれば、請求書のやりとりが完全にデジタル化され、両社にとって大きなメリットが生まれます。

現在12%という参加率は、ネットワーク効果が本格的に働き始める手前の段階と考えられます。これが20%、30%と拡大していけば、「Bill Oneを使っていない方が不便」という状況が生まれ、加速度的な普及が期待できます。

まとめ:Sansanの決算から学ぶ、持続的成長を実現するマーケティング戦略

Sansan株式会社の2026年5月期第1四半期決算を詳しく分析してきました。売上高28.2%増、調整後営業利益178.8%増という驚異的な成果の背景には、戦略的なマーケティング判断と実行力がありました。

最後に、マーケターが今日から実践できる重要なポイントをまとめます。

| 学びのポイント | 具体的なアクション |

|---|---|

| ストック型ビジネスの投資タイミング最適化 | 自社ビジネスモデルの特性を理解し、投資効果が最大化する時期に集中投下する年間計画を立てる |

| 明確なポジショニングの確立 | 自社が「何の分野でNo.1なのか」を定義し、一貫したメッセージングで市場に浸透させる |

| 既存顧客からの収益最大化 | 新規獲得だけでなく、カスタマーサクセスとアップセルの仕組みを構築し、LTVを最大化する |

| 外部環境変化の戦略的活用 | 法改正や市場トレンドを常に監視し、追い風として活用できる施策を迅速に実行する |

| 本質的な価値への集中 | 派手な機能追加よりも、顧客が本当に求める基本価値を極限まで高めることで差別化する |

Sansanの成功は、単なる幸運や一時的な好調ではありません。ストック型ビジネスの特性を深く理解し、市場シェアNo.1というポジションを確立し、既存顧客からの継続的な収益拡大を実現し、外部環境の変化を機会として捉え、本質的な価値を提供し続けてきた結果です。

私たちマーケターも、自社のビジネスモデルや市場環境に応じて、これらの原則を応用することができます。目先の売上だけを追うのではなく、長期的に持続可能な成長を実現するための戦略を描き、一つひとつ実行していくことが重要です。

Sansanの事例から学び、あなた自身のマーケティング活動に活かしてください。そして、継続的な成長と収益性の向上を同時に実現する、真に価値あるマーケティング戦略を構築していきましょう。

【参考情報】