はじめに

2025年10月、日本の経済政策に大きな変化の波が訪れました。高市早苗氏が自民党総裁選で勝利し、新総裁に就任したことで、「サナエノミクス」と呼ばれる経済政策が再び注目を集めています。

マーケターやビジネスパーソンの皆さんは、こんな疑問を持っていませんか?

「サナエノミクスって何?自分のビジネスに関係あるの?」 「アベノミクスとどう違うの?」 「この政策で市場はどう動くの?自社の戦略を見直すべき?」

実は、サナエノミクスは単なる経済政策のキャッチフレーズではありません。これは、日本の産業構造や市場環境、そして私たちビジネスパーソンの仕事の仕方まで大きく変える可能性を秘めた国家戦略なんです。

この記事では、サナエノミクスの基本から、最新版である「サナエノミクス2.0」の内容、そしてアベノミクスとの決定的な違いまで、わかりやすく解説していきます。さらに、この政策が私たちのビジネスにどんな影響を与えるのか、具体的に見ていきましょう。

サナエノミクスとは?基本を押さえよう

サナエノミクスの誕生と背景

サナエノミクスは、高市早苗氏が2021年の自民党総裁選に初出馬した際に提唱した経済政策です。高市氏自身が著書『美しく、強く、成長する国へ。』の中で、「『サナエノミクス』と称すると少し間抜けな響きで残念だが、基本路線は『ニュー・アベノミクス』である」と述べています。

高市氏は、この経済政策の基本路線を「ニュー・アベノミクス」と位置づけ、アベノミクスの3本の矢を一部修正する形で提案しました。

サナエノミクス(初代)の3つの柱

初代サナエノミクスは、以下の3つを柱としていました。

| 柱 | 内容 | アベノミクスとの関係 |

|---|---|---|

| 大胆な金融緩和 | デフレ脱却を確実にするため、日銀による金融緩和政策の継続 | アベノミクスから継承 |

| 機動的な財政出動 | 経済成長に必要な投資を優先し、時限的に財政黒字化目標を凍結 | アベノミクスから継承(より積極的に) |

| 大胆な危機管理投資・成長投資 | 民間活力を引き出す成長戦略から転換。経済安全保障を重視した投資へ | アベノミクスから大きく変更 |

高市氏は、安倍内閣が「プライマリー・バランス黒字化目標(政策に使う経費(歳出)を、その年の税収などの収入(歳入)でどれだけまかなえているか)」のもとで結果的に緊縮財政を継続せざるを得なくなったと指摘し、時限的に財政の黒字化ルールを凍結して、投資に必要な財政出動を優先すべきだと主張しています。

サナエノミクスが目指すもの

サナエノミクスの最大の特徴は、経済成長と経済安全保障を同時に実現しようとする点にあります。従来の経済政策が「経済主導の政治」だったとすれば、サナエノミクスは「政治主導の経済」と言えるでしょう。

つまり、単に GDP を増やすだけでなく、日本の国家としての安全性や自立性を高めながら経済を成長させることを目指しているんです。

サナエノミクス2.0の全貌|2025年版の進化したポイント

サナエノミクス2.0とは

2025年10月の自民党総裁選で、高市氏は金融緩和と積極財政というかつての「サナエノミクス」を前面に出すことはなく、「大胆な危機管理投資と成長投資」を訴えました。この新しいアプローチが「サナエノミクス2.0」と呼ばれています。

サナエノミクス2.0は、初代サナエノミクスをベースにしながらも、より現実的で実行可能な政策パッケージへと進化しています。

サナエノミクス2.0の主要政策

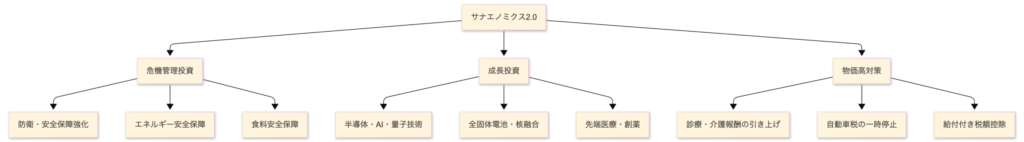

高市氏が掲げた主要政策は「日本列島を、強く豊かに。」と題され、「大胆な危機管理投資と成長投資」で暮らしの安全確保と強い経済の実現を目指しています。

具体的な政策内容

サナエノミクス2.0の具体的な政策を見ていきましょう。

| 政策分野 | 具体的内容 | 実施時期 | 狙い |

|---|---|---|---|

| 自動車産業支援 | 自動車税環境性能割を2年間限定で停止 | 年度末から2年間 | 自動車購入を促進し、産業を守る |

| 医療・介護 | 診療報酬・介護報酬を臨時国会で早期改定 | 秋の臨時国会 | 医療・介護現場の賃上げ支援 |

| 農業改革 | 5年で集中的に農業構造転換投資を実施 | 今後5年間 | 食料安全保障の強化 |

| 物価高対策 | 地方自治体向け交付金の拡充 | 早期実施 | 家計の負担軽減 |

| 税制改革 | 給付付き税額控除の制度設計着手 | 段階的実施 | 低所得者層への支援 |

初代サナエノミクスとの違い

初代サナエノミクスとサナエノミクス2.0の最大の違いは、より具体的で実行可能な政策パッケージになった点です。

| 比較項目 | 初代サナエノミクス(2021年) | サナエノミクス2.0(2025年) |

|---|---|---|

| 基本姿勢 | アベノミクスの継承を明確に打ち出す | アベノミクスの用語は控えめに |

| 消費減税 | 消費税減税を主張 | 消費減税を取り下げ、給付付き税額控除へ転換 |

| 財政規律 | 財政黒字化目標の凍結を明言 | 「財政健全化は重要」と前置きしつつ積極財政 |

| 政策の具体性 | 理念中心 | 具体的な実施時期と内容を明示 |

| 経済安全保障 | 重要項目の一つ | 政策の中核に据える |

この変化は、政治的な実現可能性を高めるための戦略的な修正と言えるでしょう。特に、少数与党という政治状況を踏まえ、野党との協調も視野に入れた政策設計になっています。

アベノミクスとの決定的な違い|なぜ今サナエノミクスなのか

アベノミクスの3本の矢とは

まず、比較対象となるアベノミクスについておさらいしましょう。

アベノミクスは、第2次安倍政権(2012年12月〜)が実施した経済政策で、以下の3本の矢から構成されていました。

| 矢 | 内容 | 主な施策 |

|---|---|---|

| 第1の矢 | 大胆な金融政策 | 日銀による異次元金融緩和、2%の物価目標設定 |

| 第2の矢 | 機動的な財政政策 | 公共投資の拡大、補正予算の積極活用 |

| 第3の矢 | 民間投資を喚起する成長戦略 | 規制改革、法人税減税、女性活躍推進 |

アベノミクスの目標は、長く続いたデフレからの脱却と、経済成長の実現でした。

サナエノミクスとアベノミクスの5つの違い

では、サナエノミクスとアベノミクスは何が違うのでしょうか?以下の表で整理します。

| 比較項目 | アベノミクス(2013年〜) | サナエノミクス2.0(2025年〜) |

|---|---|---|

| 経済環境 | デフレ下での実施 | インフレ下での実施 |

| 最優先課題 | デフレ脱却 | 経済安全保障の強化 |

| 第3の矢 | 民間投資を喚起する成長戦略 | 大胆な危機管理投資と成長投資 |

| 投資の焦点 | 幅広い産業の底上げ | 防衛、半導体、エネルギーなど戦略分野に集中 |

| 国際環境 | 比較的安定 | 米中対立の激化、地政学リスクの高まり |

| 財政規律 | プライマリーバランス黒字化目標あり | 時限的に凍結(より積極的) |

アベノミクスはデフレ下で「拡張財政+金融緩和」を実施したのに対し、サナエノミクスはインフレ下で実施されようとしており、異なる経済環境ではおのずと政策効果も異なると指摘されています。

なぜ経済安全保障が中核なのか

サナエノミクス2.0が経済安全保障を中核に据える理由は、国際情勢の変化にあります。

国際情勢の変化:

- 米中対立の激化

- 台湾海峡をめぐる緊張の高まり

- サプライチェーンの脆弱性の顕在化(コロナ禍での経験)

- エネルギー・食料の輸入依存リスク

サナエノミクスの本質はアベノミクスの継承ではなく、「経済安全保障」を絶対的な中核に据えた国家戦略そのものであり、これにより、恩恵を受けるセクターと淘汰されるセクターが鮮明に分かれることが予想されます。

インフレ下での積極財政というリスク

サナエノミクスには懸念点もあります。

消費者物価(生鮮食品を除く)の上昇率は、直近公表の8月は前年同月比2.7%増となり、日本銀行の物価目標である2%を41カ月連続で上回っています。

このインフレ環境下で積極財政を推進すると、以下のようなリスクが指摘されています。

意図せざる形で物価高が進み、追加的な物価高対策を迫られるという悪循環になりかねないという専門家の指摘もあります。

サナエノミクスが市場に与える影響

株式市場への影響

高市氏の総裁就任を受けて、株式市場は早速反応し、日経平均株価は週明けの6日、7日と、一時は4万8000円台を超え、7日の終値は4万7950円88銭と、連続で史上最高値を更新しました。

この「高市トレード」と呼ばれる動きは、積極財政と金融緩和継続への期待を反映しています。

為替市場への影響

為替市場でも約2カ月ぶりに1ドル150円台まで円安が進みました。

市場では「1ドル=155円」を超えるという、一段の円安方向へのシフトがメインシナリオと考えられています。

円安のドライバー:

| ドライバー | 内容 | メカニズム |

|---|---|---|

| 日米金利差 | 米国の高金利政策継続 vs 日本の金融緩和継続 | 金利差が円売り・ドル買いの動機になる |

| 貿易赤字 | エネルギー・食料の輸入依存 | 円安→輸入物価上昇→貿易赤字拡大→さらなる円安 |

| 財政拡大 | 国債増発と日銀の引き受け | 通貨信認の低下→円安 |

恩恵を受けるセクター vs 厳しいセクター

サナエノミクス2.0では、セクターによって明暗が分かれることが予想されます。

| 恩恵を受けるセクター | 理由 | 厳しいセクター | 理由 |

|---|---|---|---|

| 防衛関連 | 防衛費増額、装備品の国産化推進 | 中国依存の製造業 | 米中対立の煽りを受ける |

| 半導体・電子部品 | 経済安全保障の中核として支援強化 | 輸入依存の小売業 | 円安による仕入れコスト増 |

| サイバーセキュリティ | 情報安全保障の重要性向上 | 低付加価値サービス業 | 賃上げ圧力でコスト増 |

| エネルギー(原子力含む) | エネルギー安全保障の強化 | 緊縮型の地方企業 | 積極投資できない企業は取り残される |

| 建設・インフラ | 国土強靭化投資の拡大 | 金融機関(地銀など) | 低金利環境の長期化により利ざやが縮小し続け、収益構造の改善が困難 |

| 医療・介護 | 診療報酬・介護報酬の引き上げ | 消費財メーカー(汎用品) | 原材料費高騰と物流コスト増加の中、価格競争が激しく十分な価格転嫁ができない |

ビジネスパーソンへの影響|あなたの仕事はどう変わる?

マーケターへの影響

サナエノミクス2.0は、マーケティング戦略にも大きな影響を与えます。

1. ターゲット顧客の購買力の変化

円安とインフレが進行する環境では、消費者の購買行動が変化します。

| 変化 | マーケティング対応 |

|---|---|

| 価格感度の上昇 | 価値訴求型のコミュニケーションへ転換 「なぜこの価格なのか」を丁寧に説明 |

| 国産品への回帰 | メイド・イン・ジャパンの価値を再訴求 安全・安心・品質の強調 |

| 必需品優先の購買 | 生活必需品以外は「体験価値」「感情価値」の訴求が重要に |

2. サプライチェーンの見直し

経済安全保障が重視される環境では、サプライチェーンの国内回帰や友好国への分散が進みます。

マーケターとして把握すべきポイント:

- 自社製品の原材料調達先の変更予定

- 調達コスト増をどう価格に反映するか

- サプライチェーンの透明性をどう訴求するか

3. デジタルマーケティング予算の見直し

円安環境では、海外プラットフォーム(Google、Meta、Amazonなど)への広告費がドル建てのため実質的に値上がりします。

対応策の例:

- 国内プラットフォーム(LINE、Yahoo! JAPANなど)の活用強化

- オウンドメディアへの投資拡大

- ROI(投資対効果)のより厳密な測定

営業・セールスへの影響

1. BtoB営業の変化

| 変化 | 対応策 |

|---|---|

| 顧客の投資判断基準の変化 | 「経済安全保障に貢献するか」が新たな判断軸に 政府の補助金・支援制度の情報提供が差別化要因に |

| 長期契約への抵抗感 | インフレ環境下では価格変動リスクを懸念 段階的な価格改定条項の導入提案 |

| 国産・準国産への切り替え需要 | 国内生産の強みを明確に訴求 サプライチェーンの安定性をアピール |

2. 価格交渉の難易度上昇

インフレと円安で原価が上昇する中、適切な価格設定と交渉が重要になります。

価格交渉のポイント:

- コスト上昇の根拠を具体的に示す(原材料費、エネルギーコスト、人件費など)

- 値上げ幅を細分化して段階的に実施

- 値上げと同時に付加価値の向上を提案

経営企画・財務への影響

1. 財務戦略の見直し

| 検討項目 | 内容 |

|---|---|

| 為替ヘッジ | 円安が155円〜168円まで進む可能性を踏まえたリスク管理 輸入依存度の高い企業は必須 |

| 資金調達 | 積極財政により国債増発が予想される 低金利環境が続く前提での設備投資・M&A検討 |

| 補助金・助成金の活用 | 経済安全保障関連の補助金が拡充される見込み DX、GX、設備投資の補助金情報を常にチェック |

2. 設備投資の優先順位

サナエノミクス2.0では、以下の分野への投資が政策的に後押しされます。

優先度の高い投資分野:

- デジタル化・DX(サイバーセキュリティ含む)

- 省エネ・再生可能エネルギー

- 生産の国内回帰・自動化

- 研究開発(特に先端技術)

人事・人材戦略への影響

1. 賃上げ圧力の高まり

高市氏は病院・介護の現場で働く人の賃上げにつながる予算支援を明言していますが、これは全産業に波及する可能性があります。

対応の方向性:

- 生産性向上による原資確保

- 成果連動型報酬制度の導入

- 非金銭的報酬(働き方の柔軟性など)の充実

2. 戦略人材の確保

経済安全保障が重視される環境では、以下のような人材の価値が高まります。

| 人材タイプ | なぜ重要か |

|---|---|

| サイバーセキュリティ人材 | 企業の情報防衛が経営課題に |

| サプライチェーン管理人材 | 複雑化するグローバル調達の最適化 |

| 補助金・規制対応人材 | 政策変更への迅速な対応が競争力に |

| データサイエンティスト | AI・量子技術の活用が成長投資の柱 |

業種別の影響度マップ

最後に、サナエノミクス2.0の影響を業種別に整理します。

| 業種 | 影響度 | 主な影響内容 | 対応のポイント |

|---|---|---|---|

| 製造業(防衛・半導体) | +++(大きくプラス) | 政府発注増、設備投資支援 | 生産能力拡大、人材確保 |

| 建設・インフラ | ++(プラス) | 国土強靭化投資の恩恵 | 人手不足対策、DX推進 |

| 医療・介護 | ++(プラス) | 診療報酬・介護報酬引き上げ | 賃上げ原資の確保、人材定着 |

| 小売業(輸入依存) | --(マイナス) | 円安による仕入れコスト増 | PB商品開発、価格転嫁 |

| 製造業(中国依存) | -(マイナス) | サプライチェーン見直し圧力 | 調達先の多様化、国内回帰検討 |

| サービス業(一般) | ±(中立〜やや マイナス) | 人件費上昇、需要は横ばい | 生産性向上、付加価値の再定義 |

| IT・デジタル | ++(プラス) | DX需要拡大、サイバーセキュリティ需要増 | 政府案件への参入、人材確保 |

| エネルギー | ++(プラス) | 原子力再稼働、再エネ推進 | 政策動向のウォッチ、投資判断 |

| 自動車 | ±(短期プラス、長期不透明) | 自動車税停止の恩恵、EV転換への支援 | 短期的な販促、長期的な構造転換 |

| 農業 | +(プラス) | 農業構造転換投資の拡大 | 大規模化、スマート農業への投資 |

サナエノミクス時代のマーケティング戦略

変化への適応が競争力を決める

サナエノミクス2.0の時代、マーケターに求められるのは環境変化への迅速な適応です。

「売上の方程式」を元に考えてみましょう。

売上 = 人口 × 認知率 × 配荷率 × 該当カテゴリーの過去購入率 × エボークトセットに入る率 × 年間購入率 × 1回あたりの購入個数 × 年間購入頻度 × 購入単価

サナエノミクス環境下では、この方程式の各要素が以下のように変化する可能性があります。

| 要素 | サナエノミクス下の変化 | マーケティング対応 |

|---|---|---|

| 人口 | 変化なし(コントロール不可) | - |

| 認知率 | 広告費の実質値上がり(円安) | 費用対効果の高いチャネル選択、オウンドメディア強化 |

| 配荷率 | サプライチェーン混乱のリスク | 在庫管理の高度化、複数調達ルート確保 |

| エボークトセット率 | 「国産」「安全」が選択基準に | ブランドポジショニングの見直し |

| 年間購入率・頻度 | 必需品は堅調、嗜好品は慎重に | カテゴリーによる戦略の差別化 |

| 購入単価 | インフレで上昇圧力 | 価値訴求の強化、適切な価格戦略 |

今すぐ始めるべき3つのアクション

マーケターとして、今すぐ始めるべきアクションを3つ提案します。

アクション1:自社ビジネスへの影響度診断

以下のチェックリストで自社への影響を評価しましょう。

□ 原材料・部品の輸入依存度は高いか?

□ 主要取引先に中国企業が含まれるか?

□ 主力製品は防衛・半導体・医療・エネルギー関連か?

□ 海外プラットフォームへのマーケティング予算比率は?

□ 価格転嫁は容易な市場環境か?

アクション2:シナリオプランニングの実施

以下の3つのシナリオで、それぞれの対応策を検討しましょう。

| シナリオ | 為替 | インフレ率 | 対応策の例 |

|---|---|---|---|

| 楽観シナリオ | 140円台で安定 | 2%前後 | 現状維持+攻めの投資 |

| ベースシナリオ | 150〜155円 | 2.5〜3% | 価格改定、調達先見直し |

| 悲観シナリオ | 160円超 | 3.5%以上 | コスト構造の抜本的見直し |

アクション3:政府支援制度の情報収集体制構築

サナエノミクス2.0では、様々な補助金・支援制度が拡充されます。これらの情報を迅速にキャッチし、活用するための体制を整えましょう。

情報源の例:

- 経済産業省の補助金ポータル

- 中小企業庁の支援情報

- 各地域の産業振興センター

- 業界団体の情報発信

まとめ

サナエノミクスとサナエノミクス2.0について、基本から実務への影響まで解説してきました。最後に、本記事の重要ポイントをまとめます。

Key Takeaways

サナエノミクスの本質

- 高市早苗氏が提唱する経済政策で、「ニュー・アベノミクス」として2021年に登場

- 2025年の総裁選では「サナエノミクス2.0」として進化し、より実行可能な政策パッケージへ

- 経済安全保障を絶対的な中核に据えた国家戦略であり、単なる景気対策ではない

アベノミクスとの決定的な違い

- アベノミクスはデフレ下、サナエノミクスはインフレ下で実施される点が最大の違い

- 成長戦略の焦点が「民間活力の喚起」から「危機管理投資と成長投資」へシフト

- 防衛、半導体、エネルギーなど戦略分野への投資を集中させる選択と集中の戦略

市場への影響

- 株式市場では「高市トレード」により日経平均が史上最高値を更新

- 為替市場では1ドル150円台への円安が進行し、155円以上のシナリオも

- セクターによって恩恵の差が大きく、防衛・半導体・医療は追い風、中国依存の製造業や輸入依存の小売業は逆風

ビジネスパーソンへの影響

- マーケターは価格戦略の見直し、国産価値の再訴求、広告費配分の最適化が必要

- 営業は「経済安全保障への貢献」という新たな訴求軸を獲得

- 財務は為替ヘッジ、補助金活用、設備投資優先度の再検討が求められる

- 人事は賃上げ圧力への対応と、サイバーセキュリティ・データサイエンス人材の確保が重要に

今すぐ始めるべきこと

- 自社ビジネスへの影響度を具体的に診断する

- 複数シナリオでの対応策を準備する(楽観・ベース・悲観)

- 政府の支援制度情報をキャッチする体制を整える

- 森岡毅氏の売上方程式で各要素への影響を分解し、対策を立てる

最大のリスク要因

- インフレ下での積極財政により、意図せざる物価高が進む悪循環のリスク

- 円安進行により輸入コストが上昇し、企業収益を圧迫する可能性

- 米中対立のさらなる激化により、サプライチェーンの混乱が長期化するリスク

サナエノミクス2.0は、日本経済の構造を大きく変える可能性を秘めた政策です。「経済主導の政治」から「政治主導の経済」への転換は、私たちビジネスパーソンに新たなチャンスとリスクの両方をもたらします。

重要なのは、この変化を「外部環境の一つ」として傍観するのではなく、自社のビジネスモデルや戦略を見直す契機として捉えることです。特にマーケターの皆さんは、消費者の購買行動や市場構造の変化をいち早くキャッチし、競合に先んじて対応することで、この変化の時代を勝ち抜くことができるでしょう。

サナエノミクス時代のマーケティングは、従来以上に環境変化への感度と迅速な適応力が問われます。本記事が、皆さんの戦略立案の一助となれば幸いです。