はじめに:営業現場の生産性、なぜ日本だけ取り残されるのか?

「同じ製品を売っているのに、海外の営業チームと比べて成績が振るわない」──そんな悩みを抱える営業リーダーやマーケターは少なくありません。マッキンゼーが発表したレポート『Why is Japan sales productivity so low?』では、日本の法人営業がグローバル競合と比べて圧倒的に非効率である理由が、具体的な数値と事例を交えて明らかにされています。

本記事では、同レポートの示唆をもとに、日本営業の7つの根本課題を構造的に解説し、改善の方向性について提言します。現場の営業担当者はもちろん、組織全体で改革を進めたい経営層やマーケターにとっても必読の内容です。営業DXを検討する際の基礎知識としても有効に機能するよう、平易かつ実践的な解説を心がけています。

本レポートの概要(『Why is Japan sales productivity so low?』)

まず、本レポートの概要を解説します。本レポートは、マッキンゼー・アンド・カンパニーが2021年2月に発表したもので、日本企業の営業組織の生産性がなぜ他国に比べて低いのかを明らかにした調査・分析資料です。

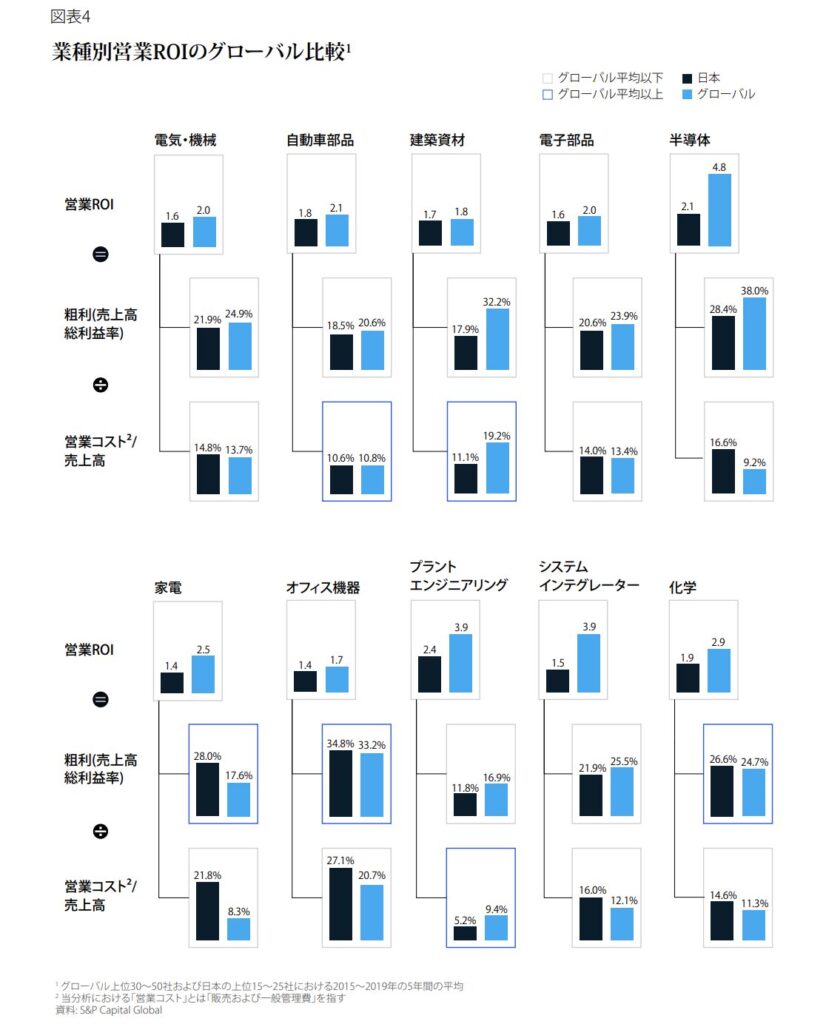

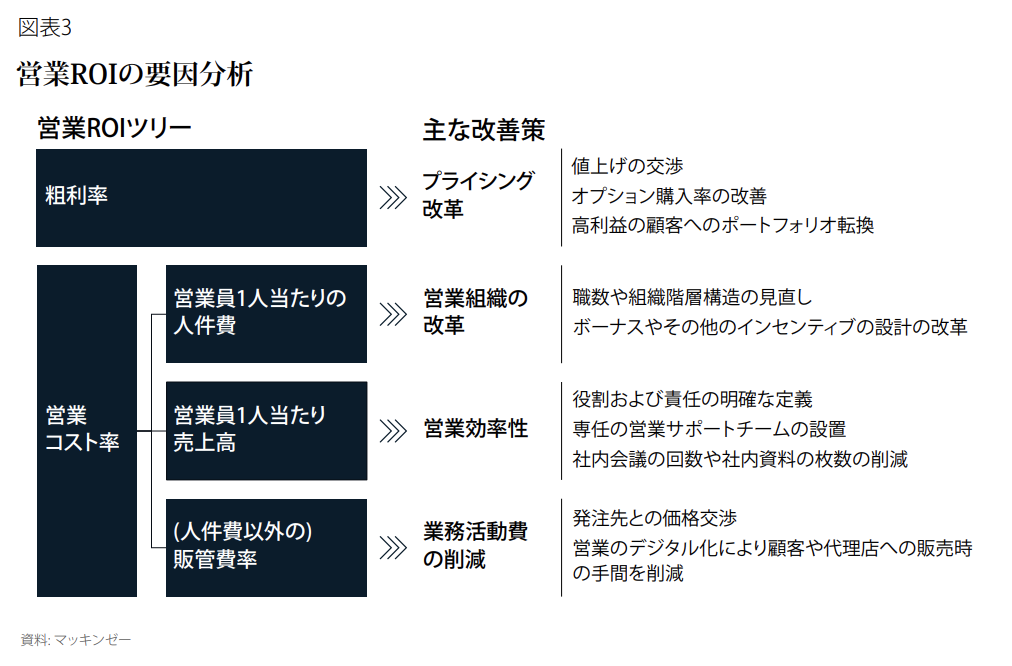

調査は日系大手企業から中堅企業までの法人営業組織を対象とし、欧米の先進的な営業組織との比較により「日本の営業に共通する7つの構造課題」を抽出。営業ROI(Return on Investment)の国際比較に始まり、営業担当者の活動実態、組織構造、意思決定のスピード、テクノロジー導入状況、KPI管理の有無、顧客開拓姿勢まで、多角的な視点から日本営業の課題を可視化しています。

レポートの大きな特徴は、「営業スキルの優劣ではなく、構造・組織設計こそが営業成果を左右する」という視点で議論が構成されている点です。さらに、構造課題に対してどのような改善策を講じるべきか、5つの重点的なアクションとして整理し、将来的な競争力向上に資する戦略的方向性を提示しています。

本記事はこのレポートの要点を整理し、2025年時点での進捗や現状と照らし合わせながら、日本企業にとって今何が必要かを実践的に考察していきます。

日本の営業生産性はどれくらい低いのか?

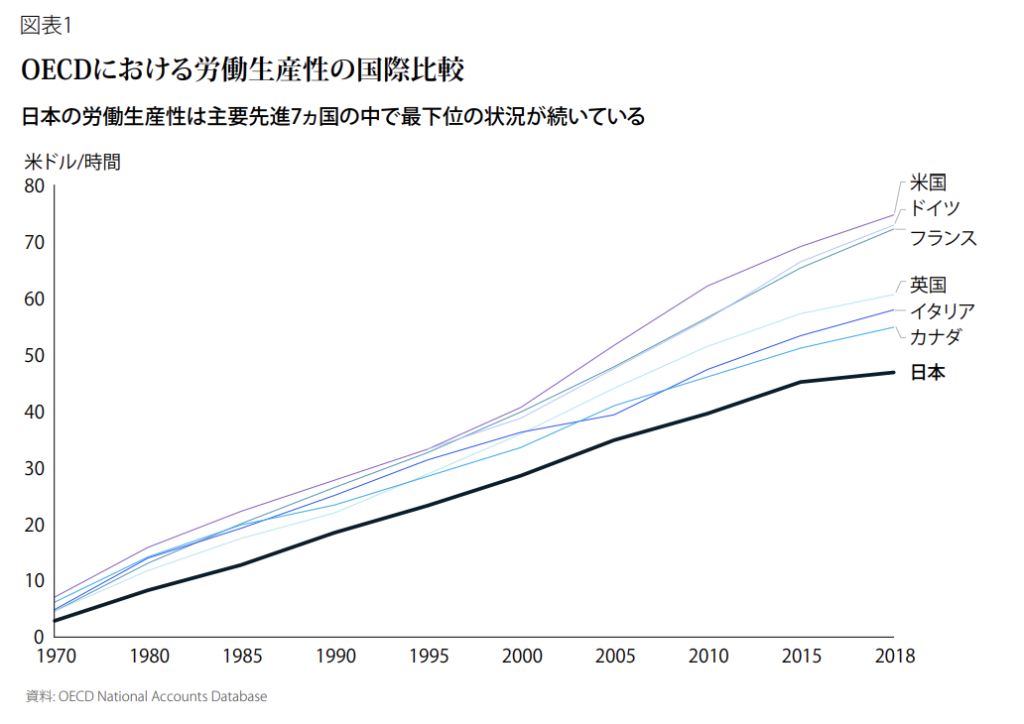

OECDのデータによると、2018年の日本の時間あたり労働生産性は46.8ドル。これはアメリカ(74.7ドル)の約6割であり、G7の中で最下位という結果です。これは一般的なホワイトカラー職だけでなく、営業職にも当てはまります。

特にマッキンゼーが示す「営業ROI(投資対効果)」の比較において、日本の営業部門のパフォーマンスは欧米諸国と比較して著しく低く、同じ時間・人数をかけても売上や利益といった成果が伴っていないのが現状です。

さらに、営業担当者1人あたりの粗利生産性、保有案件数の少なさ、提案準備や社内稟議に費やす時間の長さといった非効率な構造も明らかにされており、「営業」という企業の成長ドライバーが社内業務に縛られている状態が危惧されています。

SECTION 1:営業生産性を阻害する7つの構造課題

その上で、マッキンゼーは、日本営業の生産性を下げている要因を7つの構造課題として提示しています。

| No. | 課題名 | 課題の内容 |

|---|---|---|

| ① | 責任分担の不明瞭さ | チーム営業が主流で、誰が何を担うのかが曖昧。全員が全案件を担当する非効率構造。 |

| ② | 若手の権限不足 | 若手に裁量がなく、すべての意思決定が上長承認待ちとなり、スピード感が失われる。 |

| ③ | 社内業務の過多 | 会議、報告書、稟議といった社内作業に追われ、顧客接点の時間が圧迫されている。 |

| ④ | デジタル営業の遅れ | CRMやSFAの活用が進まず、データ蓄積・活用が十分でない。営業の属人化が進む。 |

| ⑤ | 営業コストの高止まり | 交通費や資料印刷、接待などの旧来型営業スタイルがコスト構造を圧迫している。 |

| ⑥ | KPIやダッシュボードの不整備 | 売上や活動の可視化ができず、営業活動のPDCAが属人的・経験頼りで終わっている。 |

| ⑦ | 成長市場への挑戦不足 | 成熟顧客の深耕に偏重し、新たな市場開拓やカテゴリ拡張が後手に回っている。 |

これらは個々の営業担当者の問題ではなく、企業全体の営業プロセス設計やカルチャーに起因する構造的な課題です。詳しく解説します。

① 責任分担の不明瞭さ

日本の営業組織では、案件を「チーム全体」で対応する文化が根強く残っており、明確な担当者がいないまま複数人が同時に関与するケースが多く見られます。その結果、責任の所在が曖昧になり、対応の遅れや重複作業が発生。これが営業のスピードと成果の低下を招いています。

② 若手の権限不足

意思決定は年功序列的な上司に委ねられ、若手営業は「判断を仰ぐ存在」として扱われがちです。現場に近い若手ほど顧客ニーズに即応できる立場にあるにもかかわらず、その能力を十分に発揮できない構造が生産性の阻害要因となっています。

③ 社内業務の過多

日本企業では、営業担当者が資料作成、報告業務、会議、稟議対応などの非対面業務に多くの時間を費やしており、顧客との実際の接点が限られています。これにより、本来の営業活動に十分な時間を割くことができず、成果につながらない「忙しさ」に苦しむ状態に陥っています。

④ デジタル営業の遅れ

CRMやSFAの活用が不十分な企業が多く、営業活動の記録や分析、引き継ぎが個人のメモや記憶に依存しているケースも散見されます。これにより、情報の属人化・断絶が発生しやすく、営業効率が極めて低下しています。

⑤ 営業コストの高止まり

交通費、印刷費、接待費など、アナログ文化に基づいたコスト構造がそのまま維持されている企業が多く、営業利益率を圧迫しています。営業の「動きの量」に依存した旧来型の活動スタイルが、企業のコスト体質の硬直化を招いています。

⑥ KPIやダッシュボードの不整備

営業活動を定量的に評価する仕組みが整っていないケースが多く、売上や成約数といった結果指標に終始しがちです。そのため、プロセス改善のための振り返りや学習ができず、成果の再現性が育たないという根本課題を抱えています。

⑦ 成長市場への挑戦不足

既存顧客の深耕やルーティン営業に多くの時間を割き、新しい市場や未開拓のターゲットへの提案が後回しになっている傾向があります。これは売上構造の停滞を招くだけでなく、企業全体の将来的な成長余地を大きく制限しています。

これら7つの構造課題は、個人の努力やスキルの問題ではなく、組織全体がどう設計されているか、またどのように営業を「業務」として管理・支援しているかの在り方そのものに起因しています。したがって、改善には単発的な施策ではなく、全社横断的な構造改革が求められます。

SECTION 2:改善のための5つの戦略アクションと2025年の進捗状況

❶ 役割分担の明確化と現場裁量の拡大

概要:

営業プロセスを分業化し、各メンバーの役割を明確にすることで、効率的な営業活動を実現します。

- アカウント担当、提案作成、インサイドセールス、サポートなどに機能分化

- 若手への権限委譲と意思決定の分散

- 明文化された営業プロセスの設計

進捗状況:

一部の大企業では、インサイドセールスやカスタマーサクセスなどの専門部隊を設置し、役割分担を進めています。

課題:

中小企業では、リソースの制約や従来の営業スタイルからの脱却が難しく、役割分担の導入が進んでいないケースが多いです。

❷ 業務のデジタル化・自動化

概要:

CRMやSFAなどのツールを活用し、営業活動の効率化と情報の一元管理を図ります。

- CRM/SFA(例:Salesforce、HubSpot)活用

- テンプレート化による書類作成の迅速化

- 電子契約・クラウド会議の標準化

進捗状況:

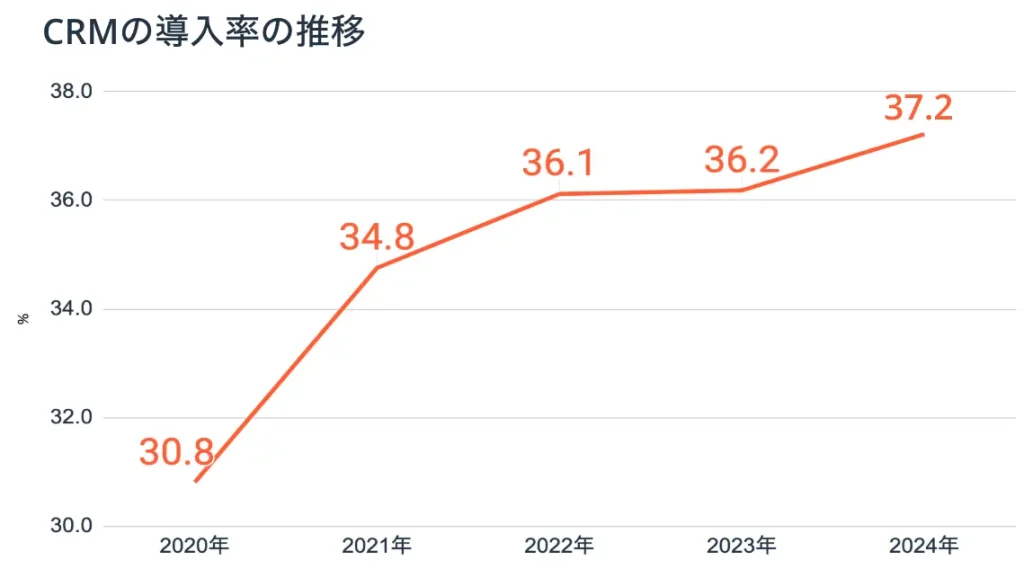

2024年度のCRM導入率は37.2%と、前年から1.0ポイント上昇しています。

出典:日本の営業に関する意識・実態調査2025の結果をHubSpotが発表

課題:

導入しても活用が進まないケースや、ツールの選定・運用に関する社内ノウハウ不足が課題となっています。

❸ KPIと可視化ダッシュボードの整備

概要:

営業活動の成果を定量的に評価し、PDCAサイクルを回すためのKPI設定とダッシュボードの導入を行います。

- TableauやLookerなどを活用

- 売上・粗利・活動量などのリアルタイム可視化

- 営業成果と活動プロセスの因果関係を把握

進捗状況:

一部の企業では、BIツールを活用したダッシュボードの整備が進んでいます。

課題:

KPIの設定が曖昧であったり、データの整備が不十分であったりするため、効果的な活用ができていない企業も存在します。

❹ 成長領域・未開拓市場へのリソースシフト

概要:

既存市場に依存せず、新たな市場や顧客層へのアプローチを強化します。

- 成熟市場依存から、SaaS・スタートアップ・海外展開へ

- 中小企業や地方顧客へのスコープ拡大

進捗状況:

一部の企業では、海外展開や新規事業への投資を進めています。

課題:

リスクを避ける傾向が強く、新市場への進出に消極的な企業も多いです。

❺ 営業とマーケティングの連携(ABM型連携)

概要:

営業とマーケティングが連携し、ターゲットアカウントに対して統一されたアプローチを行います。

- リードナーチャリングによる質の高い案件化

- コンテンツマーケティングとの連動設計

- MAツールとの連携によるホットリード抽出

進捗状況:

マーケティングオートメーションツールの導入が進み、営業とマーケティングの連携が強化されつつあります。

課題:

部門間の壁が依然として存在し、情報共有や戦略の統一が課題となっています。

これらの戦略アクションは、営業生産性の向上に不可欠な要素です。しかし、導入・実行には組織全体の理解と協力が必要であり、継続的な取り組みが求められます。

SECTION 3:営業組織改革に必要な「構造OS」のアップデート

営業改革を成功させるために不可欠なのが、営業組織の“構造的OS”の刷新です。ここでいう「構造OS」とは、役割設計、意思決定プロセス、データ基盤、評価指標、組織文化といった営業の前提条件・動作環境全体を指します。これは単なる営業手法やツールの導入といった“表面的な変化”ではなく、組織の根幹を作り変える“構造的な刷新”を意味します。

なぜ「構造OS」の見直しが必要なのか?

多くの企業では、「優秀な営業担当者に依存する」属人的な営業が長年続いてきました。しかし、市場の変化スピードが加速する現在、こうした営業スタイルでは持続可能な成果を出し続けることが困難になっています。

- 人に依存する営業は再現性がなく、異動・退職とともに成果も消える

- ベテラン営業のノウハウは暗黙知であり、育成が難しい

- 管理職も成果をプロセスで説明できず、改善が属人化する

これらを解決するには、営業という職能を「設計可能な業務」として捉え、構造的に再設計する必要があります。

営業OSの主な構成要素と再設計ポイント

| 構成要素 | 現状の課題 | 再設計の方向性 |

|---|---|---|

| 役割分担・組織構造 | 全員がすべての案件に関与し、責任が曖昧 | 職能・役割別の分業化(例:インサイドセールス、提案特化、CSなど) |

| 意思決定プロセス | 上司承認が多く、スピードが遅い | 権限委譲、ルール化された承認フロー、若手への裁量付与 |

| 情報共有とデータ基盤 | CRM未整備、属人化された管理 | 全営業活動の可視化と共有、定型入力と自動蓄積、連携ツールの整備 |

| 評価とインセンティブ設計 | 売上のみで評価、活動量や質が無視されがち | プロセスKPI+結果KPIのハイブリッド指標、活動ログに基づく公正な評価 |

| 組織文化とマネジメント | 根性・経験重視、数値の背景が問われない | データに基づくマネジメント、再現可能性重視のカルチャー醸成 |

OSが変わると営業がどう変わるか

構造OSをアップデートすることで、「成果は特定の人しか出せないもの」から、「誰でも一定の成果が出せる営業体制」へと転換できます。これは“優秀な個人”の努力から“優れた組織”への移行を意味し、持続的な営業成果と成長の源になります。

さらに、構造OSが整うことで、営業とマーケティング、カスタマーサクセス、プロダクトといった他部門との連携もスムーズになり、全社としての顧客提供価値が高まります。

営業OS刷新は「トップダウン×現場ドリブン」で実行を

営業OSの改革は、現場の工夫だけでは実現できません。経営陣が意思を持って旗を振り、同時に現場の声を反映させながら双方向で進めることが重要です。

- トップが「属人営業をやめる」と明言し、構造刷新に投資する

- 現場が実態に即したKPIや役割分担をフィードバックする

- 中間管理職が文化の変化を促進する推進役となる

この三位一体の推進体制によって、営業OSの刷新は初めて現実の成果として現れてきます。

おわりに:改革の第一歩は“営業を構造で見る視点”から

営業の非効率は、「人材の能力不足」ではなく「仕組みと構造の欠如」が最大の要因です。マッキンゼーのレポートは、それを明確に可視化してくれています。

日本企業の多くは、今こそ「営業は設計可能なプロセスである」という視点を持ち、構造を再構築していく必要があります。

✅ Key Takeaways

- 日本の営業はROIで世界最低レベル。背景には7つの構造課題。

- 属人性を脱し、業務・データ・戦略を“仕組み”で管理することが鍵。

- 改革の肝は役割分担、デジタル化、KPI設計、新市場開拓、そして営業とマーケの融合。

- 仕組みによる営業成果の再現性こそが、持続的な成長の源泉となる。

読者の大半はマーケターの方が多いですが、関係のない話ではありません。改善の余地がある企業の方はぜひ本レポートを参考に行動していきましょう。