はじめに

「業績好調なのに、なぜリストラ?」

2025年9月、三菱電機が過去最高益を更新する見通しにもかかわらず、53歳以上の社員を対象に希望退職を募集したというニュースが話題になりました。パナソニックホールディングスも黒字決算でありながら、国内外で1万人規模の人員削減を発表。多くのビジネスパーソンにとって、これは「自分には関係ない」と思える話ではなくなってきています。

かつてリストラといえば、経営不振に陥った赤字企業が会社存続をかけて行う「最終手段」というイメージがありました。しかし今、日本企業で急増しているのは「黒字リストラ」——業績が良好な企業が戦略的に行う人員削減です。

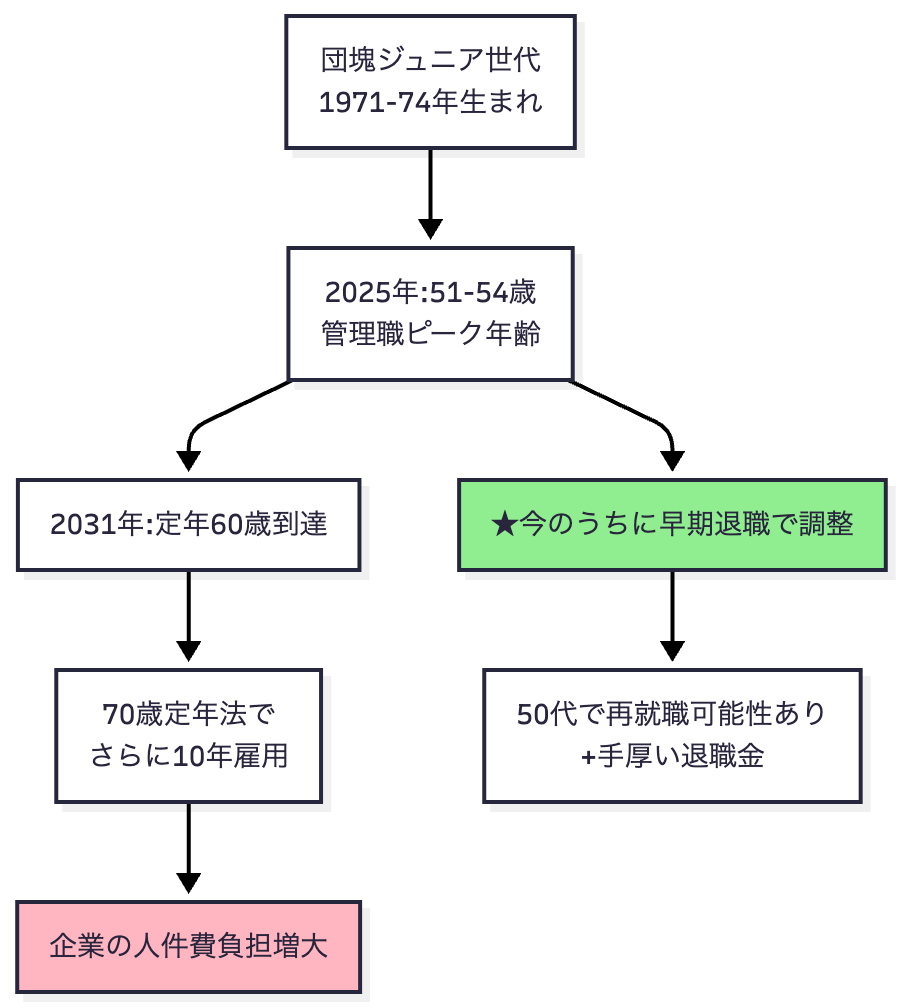

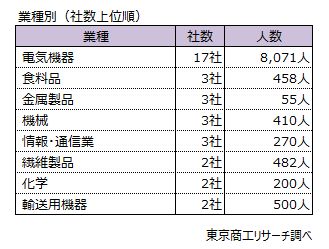

東京商工リサーチの調査によると、2024年に早期・希望退職を実施した上場企業57社のうち、約6割が直近決算で黒字を計上していました。これは一時的な現象ではなく、日本企業の雇用環境における構造的な変化を示しています。

本記事では、若手マーケターやビジネスパーソンが知っておくべき「黒字リストラ」の全貌を解説します。なぜ儲かっている企業がリストラするのか、最近どんな企業が実施しているのか、そして自社が黒字リストラをしない企業になるためには何が必要なのか——実践的な視点で明日から使える知識をお届けします。

黒字リストラとは?定義と従来のリストラとの違い

黒字リストラの定義

黒字リストラとは、「業績が良好な黒字企業が、将来の企業成長のために行う戦略的な人員削減」を指します。英語の「Restructuring(再構築)」が本来の意味であり、単なる人員削減ではなく、組織構造そのものを再設計する経営施策です。

従来のリストラ(赤字リストラ)との違い

両者の違いを表で整理すると、経営における位置づけが大きく異なることがわかります。

| 比較項目 | 赤字リストラ(従来型) | 黒字リストラ(戦略型) |

|---|---|---|

| 実施タイミング | 業績悪化後、赤字転落時 | 業績好調時、黒字のうちに |

| 主な目的 | コスト削減による延命 | 将来の成長に向けた投資原資の確保 |

| 対象者 | 全世代、特に若手含む | 主に40代後半〜50代の中高年層 |

| 経営姿勢 | 後ろ向き(守りの施策) | 前向き(攻めの施策) |

| 人材戦略 | 単純な人員削減 | 不要な人材を削減し、必要な人材へ投資 |

| 退職条件 | 最低限の条件 | 手厚い退職金割増+再就職支援 |

| 企業の体力 | 弱っている | まだ余力がある |

| 従業員心理 | 会社への不信感 | 複雑だが、一定の理解 |

この表から分かるように、黒字リストラは「今のうちに組織を変えておかないと、将来が危ない」という危機感に基づく先行投資的な施策なのです。

2種類の黒字リストラ

黒字リストラには「後ろ向き」と「前向き」の2タイプが存在します。

後ろ向きの黒字リストラ

まだ黒字ではあるものの、主力市場の不振などで業績悪化の兆しが見える中で実施するもの。例えば、オムロンは中国市場での販売不振により、2,000人の早期希望退職を実施しました。(OMRON 構造改革プログラム「NEXT 2025」より)表面上は黒字でも、実質的には苦境を脱するための防衛的なリストラです。

前向きの黒字リストラ

経営状態が悪化しているわけではないが、将来の環境変化に備えて事業構造を改革するために先手を打って実施するもの。ソニーグループ傘下のソニー・インタラクティブエンタテイメントは、前年に過去最高売上を計上する中で約900人の人員削減を発表しました。(日経新聞より)これは構造改革のための戦略的リストラといえます。

黒字リストラはなぜ起こるのか?5つの構造的要因

黒字リストラが増加している背景には、日本企業を取り巻く複数の構造的要因が絡み合っています。

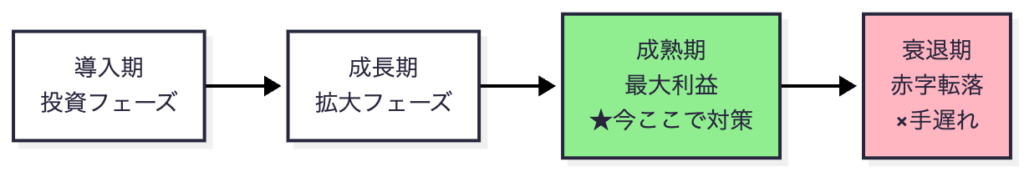

1. プロダクトライフサイクル理論:今の黒字が未来も続く保証はない

マーケティングの基本理論である「プロダクトライフサイクル」は、すべての製品・サービスに「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」があることを示しています。

現在の黒字は、その事業が「成熟期」にあることを意味するかもしれませんが、衰退期に入り赤字に転落してから対策を講じていたのでは手遅れになるリスクが高いのです。

企業はまだ体力がある黒字の段階で、次の成長分野に適応できる体制を整えようとします。そのためには、新しい事業に対応できない人材や従来事業で余剰となった人員を削減し、新たな人材や設備に投資する必要があるのです。

具体例:製薬業界のケース

製薬企業は現在、増収増益の企業が多いものの、将来的な薬価引き下げによる事業環境の悪化を想定し、人員削減を含めた構造改革を急いでいます。これがまさに前向きの黒字リストラの典型例です。

2. 年功序列から実力主義へ:人件費構造の転換

日本企業に長年根付いてきた年功序列型賃金体系が、企業の重荷になっています。

| 年功序列の問題点 | 実力主義への転換 |

|---|---|

| バブル期大量採用組(現在50代)の人件費高騰 | 若手・デジタル人材への投資原資確保 |

| 勤続年数で給与が上がる固定費体質 | 成果・スキルベースの報酬体系 |

| ミドル・シニアの滞留とモチベーション低下 | 新陳代謝の促進と組織活性化 |

| 定年延長(70歳)による人件費増大 | 早期退職で将来負担を軽減 |

DXやAIの急速な進化により、企業が求める人材像は大きく変化しました。長年の経験や知識だけでなく、新しい技術や発想力を持ち、柔軟に対応できる人材が求められています。

NECと富士通の戦略

NECグループでは3,000人程度の中高年が退職する一方で、新入社員でも能力に応じて年収1,000万円を保障する新制度を導入しました。富士通も2,850人を削減しましたが、高度な技術を持つIT人材には30代でも年4,000万円の高額報酬を支払うとしています。

これは単なるコストカットではなく、人材ポートフォリオの戦略的再構築なのです。

3. DX・AI時代への適応:ホワイトカラーの余剰と人材ミスマッチ

技術革新により、求められる人材のスキルセットが劇的に変化しています。

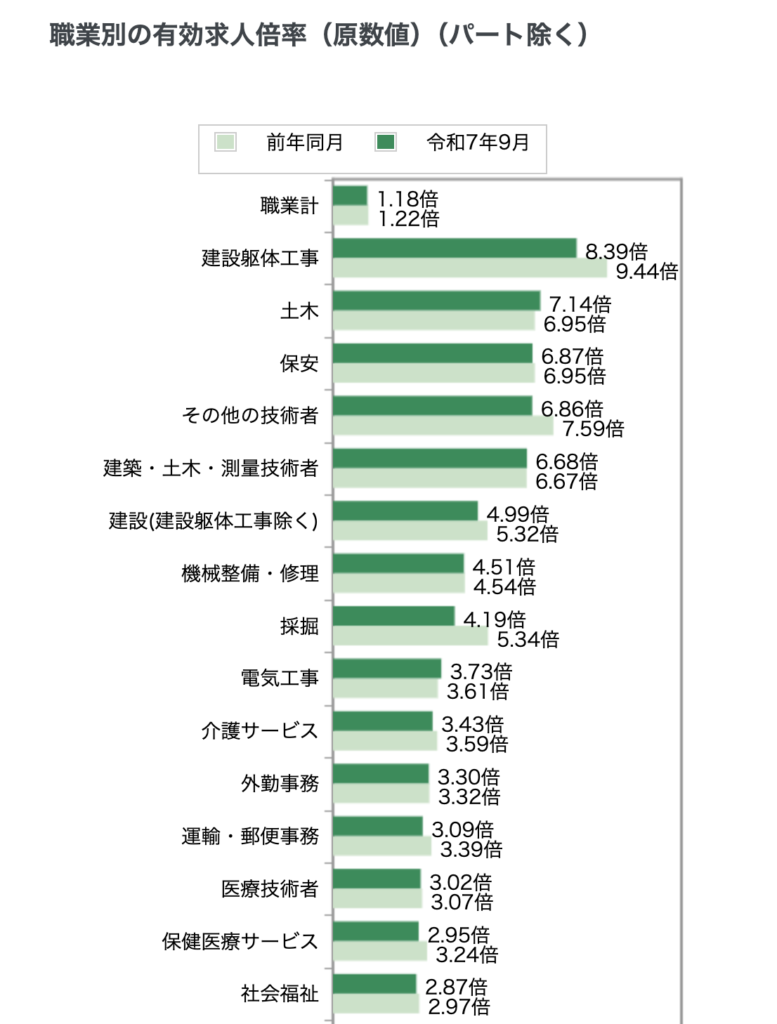

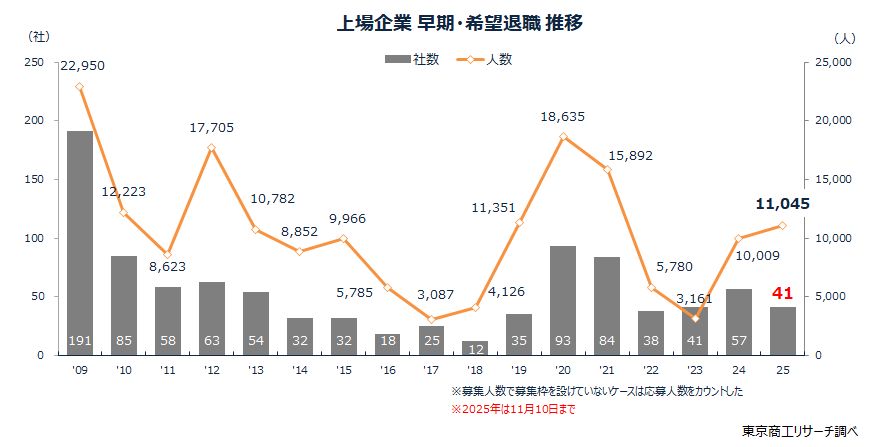

厚生労働省の2025年9月の全国平均有効求人倍率は1.18倍でしたが、職種別に見ると「人手不足」と「人あまり」が同時に起きています。土木や保安は7倍前後、介護職が3.4倍、運送業が3倍である一方、ホワイトカラー労働者に該当する一般事務職は0.3倍で、1つの空席を3人以上の求職者で争っています。

| 人材需給の二極化 | 求人倍率 | 状況 |

|---|---|---|

| 人手不足業種 | ||

| 介護職 | 3.4倍 | 3つの空席に1人の求職者 |

| 運送業 | 3倍 | 2024年問題で深刻化 |

| 人あまり業種 | ||

| 総務・事務職 | 0.3倍 | 1つの空席を3人以上で争う |

AIやDXの進歩により、定型的な管理業務の自動化が急速に進んでいます。ホワイトカラーを対象にしたパナソニックのリストラは「人手不足社会」とは矛盾せず、むしろ両立する構造なのです。

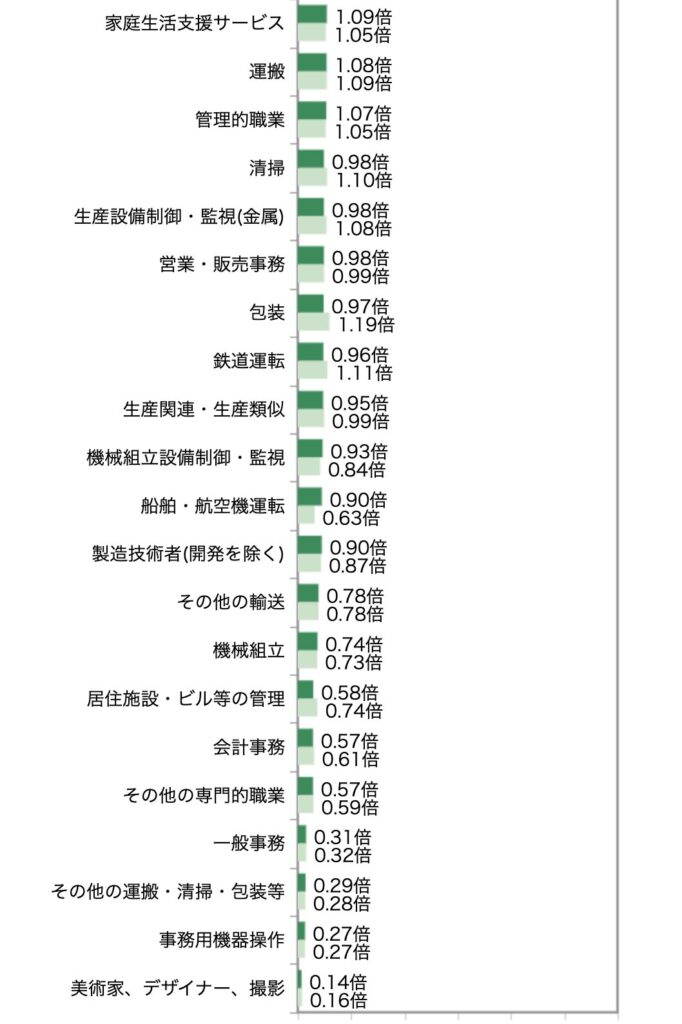

4. 団塊ジュニア世代の人件費問題:2025年問題の前倒し対応

人口ピラミッドの歪みが、企業に大きな負担をもたらしています。

現在、日本の多くの企業は人口の多い団塊ジュニア世代(1971〜74年生まれ)を多く抱えており、彼らが今後定年を迎え、さらに国が主導する「70歳定年法」によって雇用継続が求められるようになると、企業にとって人件費の負担はますます大きくなります。

企業は60代、70代の社員を第一線で活用し続けるのは難しいと判断し、まだ再就職の可能性がある50代という早い段階で退職を促し、将来的な人件費増大を防ごうとしているのです。

5. グローバル競争と収益性の追求:営業利益率の低さが露呈

日本企業は世界の競合と比較して、収益性が低い傾向にあります。

パナソニックの事例

パナソニックの2025年3月期連結決算では、売上高8兆4,582億円、営業利益4,265億円と黒字増益を達成していますが、営業利益率は5.0%にとどまっています。これはソニーグループや日立製作所の10%という類似他社と比較して、経営効率性が乏しいといえます。

| 企業名 | 営業利益率 | 状況 |

|---|---|---|

| ソニーグループ | 約10% | グローバル競争力あり |

| 日立製作所 | 約10% | 構造改革後の高収益体質 |

| パナソニックHD | 5.0% | 改善余地あり→1万人削減へ |

グローバル市場で戦うには、収益性の向上が不可欠です。そのため黒字であっても、より効率的な組織への再編が求められているのです。

最近の黒字リストラ事例:2024-2025年の主要企業

実際にどんな企業が黒字リストラを実施しているのか、最新事例を見ていきましょう。

統計データ:急増する黒字リストラ

2024年には57社が早期・希望退職募集を実施し、約1万人の募集が判明しました。これは2023年の41社、3,161人から急増しており、3年ぶりに1万人を超える水準となりました。

2025年1月1日から11月10日の間に判明した上場企業の早期・希望退職募集人員は1万1,045人(前年同期8,534人)となり、前年を超えるペースで早期・希望退職が進んでいます。

主要企業の黒字リストラ事例一覧

最近実施された主要な黒字リストラをまとめました。

| 企業名 | 削減人数 | 対象 | 決算状況 | 理由・背景 |

|---|---|---|---|---|

| パナソニックHD | 1万人(国内5千、海外5千) | 全世代 | 黒字・営業増益 | 収益性向上、営業利益率5%→目標10%へ |

| 三菱電機 | 未定(希望退職) | 53歳以上 | 過去最高益見通し | 若返りと次世代継承 |

| 資生堂 | 1,500人 | 勤続3年以上 | 黒字 | 事業再編、不採算事業見直し |

| オムロン | 2,000人(国内1千、海外1千) | 40歳以上 | 黒字だが下方修正 | 中国市場不振、人件費適正化 |

| コニカミノルタ | 2,400人 | - | 黒字 | 構造改革、事業ポートフォリオ見直し |

| ソニーグループ(SIE) | 約900人 | グローバル | 過去最高売上 | 前向きな構造改革 |

| ジャパンディスプレイ | 1,500人 | - | 11期連続赤字 | 経営再建(※赤字リストラ) |

出典元: 東京商工リサーチ、 各企業公式サイト

業種別の傾向

電気機器が最多の17社と突出しており、人数も8,071人と全体の73%を占めています。

なぜ電機メーカーに集中しているのか

- アジア専業メーカーの台頭による価格競争激化

- DX・AI時代への適応が遅れている事業部門の存在

- グローバル競争での収益性改善プレッシャー

- 円安の恩恵があるうちに不採算事業の構造改革を実施

黒字リストラをしない企業になるためには?5つの戦略的アプローチ

ここまで黒字リストラの実態を見てきましたが、若手マーケターやビジネスパーソンとして最も知りたいのは「どうすれば自社が黒字リストラをしない企業になれるのか」ではないでしょうか。

企業側と個人側、双方の視点から実践的な対策を解説します。

【企業視点】黒字リストラを回避する経営戦略

戦略1:継続的なDX投資と組織のデジタル化

黒字リストラの多くは「DX対応の遅れ」が原因です。赤字になる前に、継続的にデジタル投資を行うことが重要です。

富士通のDX推進事例

富士通は2020年10月から全社的なDXプロジェクトを開始し、「経営のリーダーシップ」「現場の英知の結集」「カルチャー変革」の3点を意識した改革を目指しています。組織面では、CDXO(最高デジタル変革責任者)、COO、CFO、CIOで構成するDXステアリングコミッティを経営上層部に設置してDX推進の舵取りを担い、現場レベルではDX Officer(DXO)を主要事業部門に配置し、2022年度末までに1,000億円超規模の投資を行うことを明らかにしました。

| DX推進の段階 | 施策 | 投資領域 |

|---|---|---|

| 経営層 | CDXOを設置し、全社DX戦略を統括 | ガバナンス体制 |

| 事業部門 | 各部門にDXOを配置し、現場とつなぐ | 組織デザイン |

| 人材 | DX Designerを22名選出し、部門間連携 | 人材育成 |

| 技術 | 1,000億円超の投資 | システム・インフラ |

戦略2:年齢に関係ない実力主義の早期導入

年功序列を維持したまま一気に切り替えるのではなく、段階的に実力主義を導入することで、急激なリストラを避けられます。

| 従来型 | 移行型 | 実力主義型 |

|---|---|---|

| 年齢で給与決定 | 年齢+成果の複合評価 | 成果・スキルで給与決定 |

| 管理職は年次で昇格 | 早期抜擢と役職定年の併用 | 年齢無関係の抜擢 |

| 一律昇給 | メリハリある昇給 | 市場価値連動型報酬 |

| 終身雇用前提 | 選択肢の提示 | キャリア自律前提 |

NECの事例

NECは3,000人の早期退職を実施した一方で、新入社員でも能力に応じて年収1,000万円を保障する新制度を導入しました。これは単なるリストラではなく、報酬体系そのものの変革です。

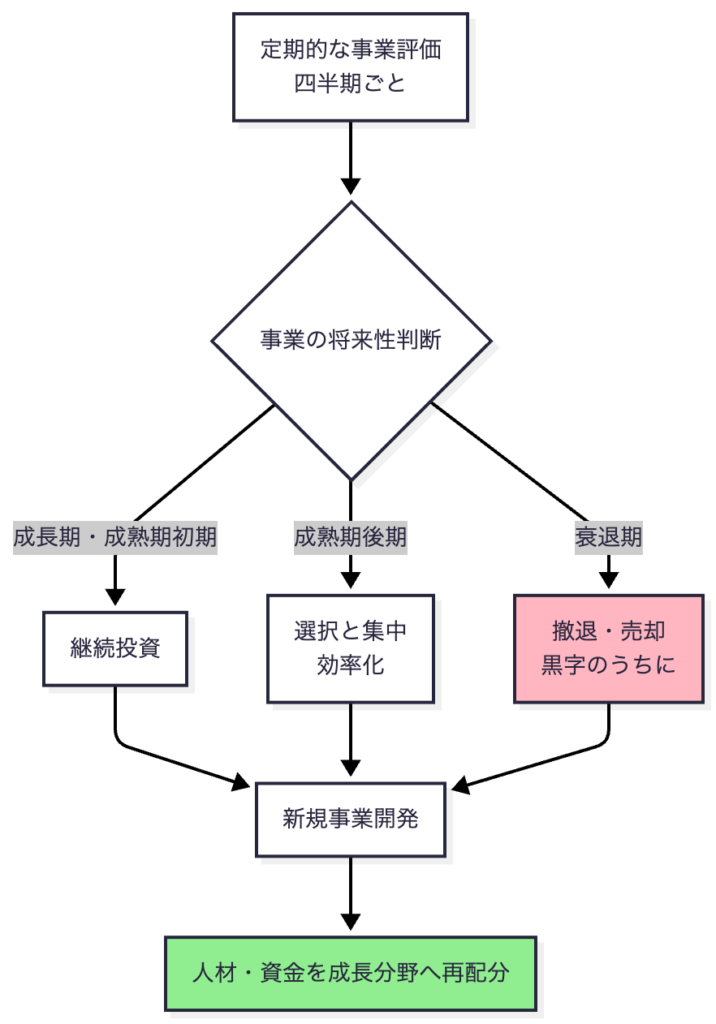

戦略3:事業ポートフォリオの定期的な見直しと新規事業開発

黒字のうちに、将来性のない事業から撤退し、新規事業へリソースをシフトすることが重要です。

重要なポイント

| タイミング | やるべきこと | やってはいけないこと |

|---|---|---|

| 成熟期 | 次の柱となる新規事業への投資開始 | 現状維持で満足する |

| 衰退の兆し | 黒字のうちに撤退・売却を検討 | 「まだ黒字だから大丈夫」と先送り |

| 赤字転落後 | -(手遅れ) | 慌ててリストラ・事業売却 |

戦略4:従業員のリスキリング支援と複線型キャリア制度

社員が時代に合わせてスキルを更新できる仕組みを作ることで、「使えない人材」を生まない組織にします。

リスキリング支援の具体策

| 施策 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 社内大学の設置 | DX、AI、データサイエンス等の講座 | 全社員のデジタルリテラシー向上 |

| 外部研修費用補助 | Udemy、Coursera等の受講費を会社負担 | 自律的な学習習慣の定着 |

| 社内公募制度 | 新規プロジェクトへの立候補機会 | モチベーション維持 |

| 複線型キャリア | 管理職以外の専門職コースを用意 | 多様なキャリアパスの実現 |

| 副業解禁 | 社外での経験を推奨 | 市場価値の把握と向上 |

しかし、大手企業の管理職研修を手がける外部講師は「大手企業はそうした研修を結構やっているが、実際に社員が学んでいるかといえば別の話だ。40代は仕事量も多く仕事に忙殺されているうえに突然、勉強しろと言われても現実的には難しい」と指摘しています。

形だけの研修ではなく、業務時間内で学べる仕組みや学習を評価する人事制度とセットで導入することが成功の鍵です。

戦略5:透明性のある経営と従業員エンゲージメントの向上

経営状況を従業員に開示し、危機感を共有することで、組織全体で変革に取り組む文化を作ります。

| 透明性の低い経営 | 透明性の高い経営 |

|---|---|

| 経営情報は役員だけが知る | 四半期ごとに全社員へ業績を開示 |

| 突然のリストラ発表 | 事前に構造改革の必要性を説明 |

| トップダウンの一方的決定 | 従業員からの改善提案を募る |

| 不信感と不安の蔓延 | 当事者意識と変革への参加 |

従業員エンゲージメントを高める施策

- 経営陣との対話会を定期開催(四半期に1回)

- 事業計画への従業員参加プロジェクト

- 改善提案制度と実行への予算配分

- 成功事例の社内共有と表彰制度

【個人視点】リストラ対象にならないための自己防衛策

企業の施策を待つだけでなく、個人としても準備が必要です。

対策1:市場価値を高める継続的な学習

近年は縮小し続ける国内市場を見据え、新規事業や海外進出、デジタル化・DX化による省人化、事業モデルの変革など、企業を取り巻く経営課題は山積しています。それらを実行していくためには適材ではない人材を送り出し、必要な人材を補充する必要があります。

今すぐ始めるべき学習領域

| 分野 | 具体的スキル | 学習方法 |

|---|---|---|

| デジタル | Python、SQL、データ分析、AI/機械学習基礎 | Udemy、Coursera、社内研修 |

| グローバル | ビジネス英語、異文化理解、海外市場知識 | オンライン英会話、TOEIC、MBA |

| ビジネス | 戦略思考、財務知識、プロジェクト管理 | MBAプログラム、書籍、実践 |

| 専門性 | 自社事業に関する深い専門知識 | 業界誌、学会、資格取得 |

対策2:社内外のネットワーク構築

いざというときの「保険」として、転職可能性を常に持っておくことが重要です。

ネットワーク構築の実践

- LinkedIn等のSNSで業界の人とつながる

- 勉強会・セミナーに積極参加

- 副業・プロボノで社外経験を積む

- 転職エージェントと定期的に面談(転職意思がなくても)

- 社内異動・公募に積極的に応募

総務省の労働力調査によると、2019年の転職者数は351万人で9年連続増加し、そのうち45歳以上は129万人にのぼり、2015年からの4年間で3割も増えました。中高年の転職市場は確実に広がっています。

対策3:キャリアの複線化と「Plan B」の準備

会社に依存しない生き方を設計しておくことで、いざというときに慌てずに済みます。

キャリアの複線化チェックリスト

- [ ] 現在の仕事以外で収入を得る手段を持っているか

- [ ] 3ヶ月以内に転職できる準備があるか(職務経歴書、ポートフォリオ)

- [ ] 自分の市場価値を定期的にチェックしているか

- [ ] 生活費の6ヶ月分以上の貯蓄があるか

- [ ] 家族とキャリアについて話し合っているか

よくある落とし穴と対策:黒字リストラへの誤解

黒字リストラについて、よくある誤解を解いておきましょう。

| 誤解 | 真実 | 対策 |

|---|---|---|

| 「若ければ安全」 | 20-30代でもスキル不足なら対象になりうる | 年齢に関係なくスキルアップ |

| 「大企業は安泰」 | むしろ大企業ほど黒字リストラを実施 | 企業規模に関係なく準備 |

| 「一度クビになると再就職は不可能」 | 中高年の転職市場は拡大中 | ネットワーク構築が鍵 |

| 「会社が悪い」と批判するだけ | 構造的な問題であり、個社の問題ではない | 自己防衛策を講じる |

| 「リストラされる人=無能」 | 事業構造の変化によるミスマッチ | 誰でも可能性がある認識 |

特に注意すべきポイント

会社に残ると成長し続けなければならないハードルが高すぎて、早期退職を選ぶ人も出てくるでしょう。政府の進めるリスキリング支援によって「賃金の上昇を伴う労働移動」が果たして可能だろうかという指摘もあります。

形だけの学び直しではなく、実際に転職市場で評価されるスキルを身につけることが重要です。

まとめ:Key Takeaways

黒字リストラについて理解を深めたところで、重要なポイントを整理します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 黒字リストラとは | 業績好調な企業が将来の成長に向けて行う戦略的な人員削減。赤字リストラとは目的が異なる |

| なぜ起こるのか | (1)プロダクトライフサイクルの先読み (2)年功序列から実力主義への転換 (3)DX・AI時代への適応 (4)団塊ジュニア世代の人件費問題 (5)グローバル競争での収益性追求 |

| 最近の傾向 | 2024年に57社・約1万人、2025年も前年比+87%と急増。特に電機メーカーに集中 |

| 企業の対策 | (1)継続的なDX投資 (2)実力主義の段階的導入 (3)事業ポートフォリオの定期見直し (4)リスキリング支援 (5)透明性ある経営 |

| 個人の対策 | (1)市場価値を高める学習 (2)ネットワーク構築 (3)キャリアの複線化とPlan Bの準備 |

Next Action:明日から取るべき具体的な行動

この記事を読んだら、明日から以下のアクションを始めましょう。

【すぐできる】今週中に実行

- 自分の市場価値をチェック

- 転職サイトに登録し、同職種・同年齢の年収相場を確認

- LinkedInプロフィールを最新情報に更新

- 学習計画を立てる

- Udemyで1つDX関連の講座を受講開始

- 週2時間の学習時間を確保(通勤時間を活用)

【1ヶ月以内に実行】

- ネットワークを広げる

- 業界の勉強会・セミナーに1つ参加

- 転職エージェントと面談(転職意思なくてもOK)

- 社内での存在感を高める

- 新規プロジェクトや社内公募に応募

- 業務改善提案を1つ提出

【3ヶ月以内に実行】

- キャリアの棚卸し

- 職務経歴書を最新版に更新

- これまでの実績を数値化して整理

- 複線化の準備

- 副業可能性を調査(社内規定確認)

- Plan Bとして考えられるキャリアを3つリストアップ