はじめに

マーケターのみなさん、こんな経験ありませんか?

「今月の売上目標を達成した!」と喜んでいたら、経営陣から「でも利益は?」と聞かれて言葉に詰まってしまう。広告費を大量に投下してCV数は増えたけど、実際に手元に残るお金は減っている。インフルエンサーマーケティングで話題になったものの、獲得コストが高すぎて継続できない...。

実は、多くの若手マーケターが「売上」ばかりに目を向けて、「利益」を軽視してしまうという罠に陥っています。もちろん売上を伸ばすことは大切です。でも、ビジネスの本質は「継続的に利益を出し続けること」なんです。

本記事では、なぜマーケターにとって利益が重要なのか、どうすれば利益を意識したマーケティング活動ができるのかを、具体的な数字や事例を交えて解説していきます。この記事を読めば、経営陣から信頼されるマーケターへと一歩近づけるはずです。

売上と利益の決定的な違いを理解しよう

まず基本中の基本から。売上と利益の違い、しっかり説明できますか?意外とこの違いを理解せずにマーケティング活動をしている人が多いんです。

売上と利益の基本的な関係性

売上と利益の関係は、実はとてもシンプルです。以下の表で整理してみましょう。

| 項目 | 定義 | 計算式 | マーケターへの影響 |

|---|---|---|---|

| 売上 | 商品やサービスを販売して得た金額の合計 | 販売価格 × 販売数量 | CV数や購入金額など、直接的にコントロールしやすい |

| 売上原価 | 商品を作るためにかかった直接的なコスト | 材料費 + 製造費 + 仕入れ費など | プロダクトの性質によって決まる |

| 粗利益 | 売上から売上原価を引いた金額 | 売上 - 売上原価 | 商品力や価格設定の妥当性を示す |

| 販管費 | 販売や管理にかかる費用 | 広告費 + 人件費 + 家賃 + システム費など | マーケティング活動のコストはここに含まれる |

| 営業利益 | 本業で稼いだ利益 | 粗利益 - 販管費 | マーケターの成果が最も反映される指標 |

この表を見ると分かる通り、マーケターがコントロールできるのは主に「売上」と「販管費(特に広告費)」の部分なんです。そして、この2つをどうバランスさせるかが、利益を出せるマーケターとそうでないマーケターの分かれ道になります。

なぜ売上だけを追うと危険なのか

売上だけを追いかけることの何が問題なのか、具体的な例で見てみましょう。

ケース1:広告費をかけすぎた失敗例

あるECサイトで、月間売上1000万円を目指していたとします。

| シナリオ | 売上 | 広告費 | 粗利率 | 粗利益 | 営業利益 |

|---|---|---|---|---|---|

| A案(広告費少なめ) | 800万円 | 100万円 | 50% | 400万円 | 300万円 |

| B案(広告費多め) | 1000万円 | 350万円 | 50% | 500万円 | 150万円 |

B案は目標の1000万円を達成していますが、営業利益はA案の半分です。もしあなたが「売上1000万円達成!」とだけ報告したら、経営陣は「なぜ利益が減っているのか?」と疑問を持つでしょう。

さらに怖いのは、B案のような状態が続くと、会社のキャッシュフローが悪化して、最悪の場合「黒字倒産」のリスクすらあるということです。売上は伸びているのに、手元にお金がない状態になってしまうんですね。

マーケターが必ず知っておくべき利益指標

利益を意識したマーケティングを実践するには、いくつかの重要な指標を理解する必要があります。難しそうに聞こえるかもしれませんが、一つずつ見ていけば実はシンプルです。

CPA(顧客獲得単価)とLTV(顧客生涯価値)の関係

マーケティングの世界でよく使われる2つの指標、CPAとLTVについて整理しましょう。

| 指標 | 正式名称 | 定義 | 計算式 | 目安 |

|---|---|---|---|---|

| CPA | Cost Per Acquisition | 1人の顧客を獲得するのにかかったコスト | 広告費 ÷ 獲得顧客数 | LTVの30%以下が理想 |

| LTV | Life Time Value | 1人の顧客が生涯にわたってもたらす利益 | 平均購入単価 × 購入回数 × 粗利率 | CPAの3倍以上が理想 |

この2つの関係性が、利益を出せるかどうかの分かれ目になります。基本的な考え方は「LTV > CPA」であること。当たり前のようですが、意外とこれを守れていないマーケティング施策が多いんです。

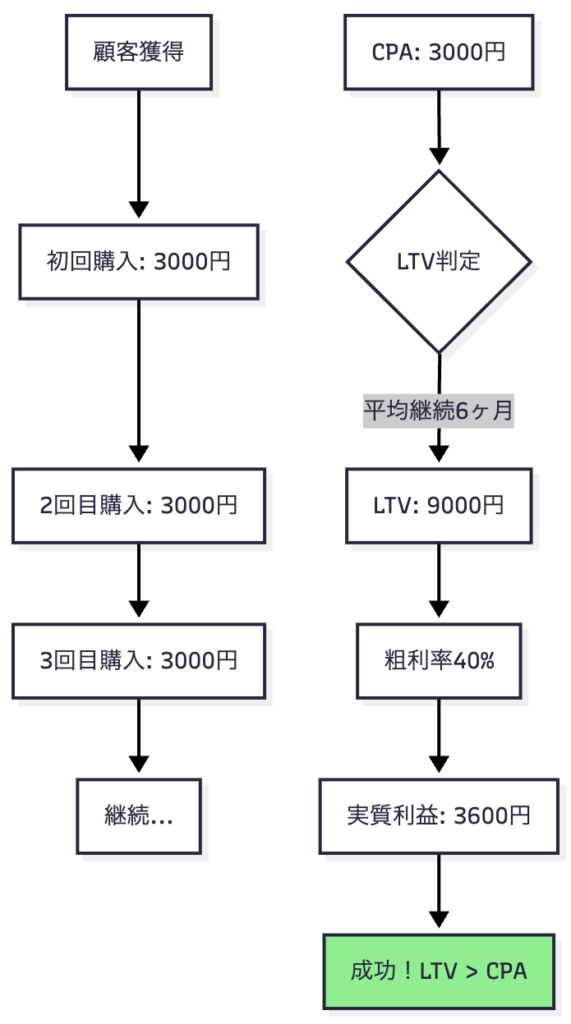

LTVとCPAのバランスが取れている例

例えば、月額サブスクリプションサービスの場合を見てみましょう。

この例では、CPAが3000円でLTVが9000円(粗利率40%で実質3600円の利益)なので、健全なビジネスモデルと言えます。

ROIとROASの違いを理解する

次に、投資対効果を測る2つの指標について見ていきましょう。

| 指標 | 正式名称 | 何を測るか | 計算式 | 使い分け |

|---|---|---|---|---|

| ROAS | Return On Advertising Spend | 広告費に対する売上の割合 | 売上 ÷ 広告費 × 100% | 短期的な広告効率を見る |

| ROI | Return On Investment | 投資に対する利益の割合 | 利益 ÷ 投資額 × 100% | 本質的な収益性を見る |

ここで重要なのは、ROASが高くてもROIが低ければ意味がないということ。具体例で見てみましょう。

ROASとROIの違いが分かる比較表

| 施策 | 広告費 | 売上 | 粗利率 | 粗利益 | ROAS | ROI |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 施策A | 100万円 | 500万円 | 30% | 150万円 | 500% | 50% |

| 施策B | 100万円 | 300万円 | 60% | 180万円 | 300% | 80% |

施策AはROASが500%で一見素晴らしいですが、ROIは50%です。一方、施策BはROASは300%と低いものの、ROIは80%と高くなっています。つまり、施策Bの方が実際の利益は多いんです。

多くのマーケターがROASだけを追いかけて失敗するのは、この違いを理解していないからなんですね。

継続的に利益を生み出すマーケティングの5つの原則

ここからは、実際に利益を最大化するための具体的な方法論を見ていきます。この5つの原則を押さえれば、あなたのマーケティング活動は確実に利益志向に変わるはずです。

原則1:Unit Economicsを常に意識する

Unit Economics(ユニットエコノミクス)とは、「1単位あたりの経済性」のことです。簡単に言えば、顧客1人あたり、注文1件あたり、製品1個あたりで利益が出ているかを見る考え方です。

Unit Economicsのチェック表

| 確認項目 | 計算方法 | 健全な状態の目安 | アクション |

|---|---|---|---|

| 顧客1人あたりの利益 | LTV - CPA | プラスであること | 獲得チャネルの見直し |

| 初回購入での利益 | 初回購入額 × 粗利率 - CPA | プラスが理想(マイナスでも許容範囲内) | 初回購入単価のアップセル |

| リピート購入での利益 | リピート額 × 粗利率 - リテンションコスト | 高い利益率を維持 | リテンション施策の強化 |

Unit Economicsがマイナスの状態で事業を拡大すると、規模が大きくなればなるほど赤字が膨らむという恐ろしい事態になります。スタートアップが急成長しながらも破綻するケースの多くは、このUnit Economicsを無視した拡大が原因です。

原則2:獲得チャネルごとの収益性を分析する

すべてのマーケティングチャネルが同じ収益性を持っているわけではありません。チャネルごとに分析して、最も利益が出るチャネルにリソースを集中させることが重要です。

チャネル別収益性の分析例

| チャネル | 獲得数 | CPA | 初回購入額 | リピート率 | LTV | 粗利率 | チャネルあたり利益 | 優先度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Google広告 | 100人 | 5000円 | 8000円 | 30% | 15000円 | 40% | 100万円 | ⭐⭐⭐ |

| Instagram広告 | 150人 | 3000円 | 6000円 | 20% | 9000円 | 40% | 45万円 | ⭐⭐ |

| SEO | 50人 | 2000円 | 8000円 | 40% | 20000円 | 40% | 290万円 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| インフルエンサー | 200人 | 8000円 | 7000円 | 15% | 10000円 | 40% | -120万円 | ⭕(要改善) |

この表を見ると、SEOが最も利益率が高く、インフルエンサーマーケティングは実は赤字になっていることが分かります。こうした分析をせずに「インフルエンサーマーケティングは話題になるから」という理由だけで続けていると、会社の利益を圧迫してしまうんです。

原則3:コホート分析で長期的な収益性を見る

コホート分析とは、同じ時期に獲得した顧客グループ(コホート)を追跡して、時間経過とともにどう変化するかを見る分析手法です。これにより、真の収益性が見えてきます。

コホート分析の例(月次リテンション)

| 獲得月 | 初月 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 累計LTV |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2024年1月 | 3000円 | 3000円 | 3000円 | 3000円 | 2400円 | 2400円 | 16800円 |

| 2024年2月 | 3000円 | 3000円 | 3000円 | 3000円 | 2400円 | - | 14400円 |

| 2024年3月 | 3000円 | 3000円 | 3000円 | 3000円 | - | - | 12000円 |

| 2024年4月 | 3000円 | 3000円 | 3000円 | - | - | - | 9000円 |

この表から、獲得してから6ヶ月でLTVが約17000円になることが予測できます。もしCPAが5000円なら、6ヶ月で約3.4倍のリターンが得られる計算です(粗利率を考慮する必要はありますが)。

原則4:固定費と変動費のバランスを最適化する

マーケティングコストには、固定費的なものと変動費的なものがあります。このバランスを理解して最適化することで、利益率を改善できます。

| コストタイプ | 特徴 | 例 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 固定費型 | 売上に関係なく一定額かかる | SEO投資、コンテンツ制作、マーケティングツール月額料金 | 規模が大きくなるほど効率的 | 初期投資が必要、効果が出るまで時間がかかる |

| 変動費型 | 売上や成果に応じて変動する | リスティング広告、アフィリエイト、成果報酬型PR | リスクが低い、すぐ始められる | 規模が大きくなるほどコスト増 |

理想的なのは、初期は変動費型で素早く検証し、効果が確認できたら固定費型に移行するという戦略です。例えば、最初はリスティング広告でキーワードを検証し、効果的なキーワードが分かったらSEOコンテンツに投資するといった形です。

原則5:利益を再投資するサイクルを作る

最後に重要なのが、得られた利益を再投資して成長させるサイクルを作ることです。これができれば、持続的な成長が可能になります。

このサイクルを回す際の目安として、営業利益の30-50%をマーケティング再投資に回すという基準があります。もちろん、業種や成長フェーズによって変わりますが、この範囲であれば健全な成長が期待できます。

利益を最大化するための具体的な改善アクション

理論は分かったけど、実際に何をすればいいの?という声が聞こえてきそうですね。ここからは、明日から実践できる具体的なアクションを紹介していきます。

アクション1:現在のマーケティング施策を利益視点で棚卸しする

まずは現状把握から始めましょう。以下のチェックリストを使って、今のマーケティング施策を評価してみてください。

マーケティング施策の利益評価チェックリスト

| 評価項目 | チェック内容 | 現状 | 改善の必要性 |

|---|---|---|---|

| CPA計測 | 各チャネルのCPAを正確に把握しているか | ○ / △ / × | 高 / 中 / 低 |

| LTV計測 | 顧客のLTVを計算しているか | ○ / △ / × | 高 / 中 / 低 |

| 粗利率把握 | 商品・サービスごとの粗利率を理解しているか | ○ / △ / × | 高 / 中 / 低 |

| ROI分析 | 施策ごとのROIを計算しているか | ○ / △ / × | 高 / 中 / 低 |

| 損益分岐点 | 各施策の損益分岐点を把握しているか | ○ / △ / × | 高 / 中 / 低 |

もし「×」が多い場合は、まずデータ収集の仕組みから整える必要があります。Google AnalyticsやCRMツールと連携して、これらの指標を自動で追えるようにしましょう。

アクション2:低収益チャネルを見極めて撤退または改善する

すべてのマーケティング施策が成功するわけではありません。低収益のチャネルは勇気を持って撤退するか、抜本的に改善する必要があります。

チャネル撤退・改善の判断基準

| 状況 | ROI | CPA vs LTV | アクション | 判断理由 |

|---|---|---|---|---|

| パターンA | マイナス | CPA > LTV | 即時撤退 | 構造的に利益が出ない |

| パターンB | 0〜20% | CPA ≒ LTV | 改善トライ(3ヶ月) | 改善の余地あり |

| パターンC | 20〜50% | CPA < LTV | 継続+改善 | 健全だが最適化の余地 |

| パターンD | 50%以上 | CPA << LTV | 拡大投資 | 非常に効率的 |

例えば、Instagram広告でROIがマイナスの場合、単に広告費を減らすのではなく、ターゲティング、クリエイティブ、ランディングページなどを3ヶ月かけて改善してみる。それでも改善しなければ撤退する、という判断をします。

アクション3:高収益商品・サービスへの誘導を強化する

すべての商品が同じ利益率ではありません。高利益率の商品への誘導を強化することで、同じ売上でも利益を大きく改善できます。

商品別の利益貢献度分析

| 商品カテゴリ | 売上構成比 | 粗利率 | 利益貢献度 | 購入頻度 | 戦略的位置づけ |

|---|---|---|---|---|---|

| プレミアム商品A | 15% | 70% | 30% | 低 | 利益の柱として強化 |

| スタンダード商品B | 50% | 40% | 55% | 中 | ボリューム確保 |

| エントリー商品C | 35% | 20% | 15% | 高 | 新規獲得専用 |

この分析から、エントリー商品Cで獲得した顧客を、いかにプレミアム商品Aやスタンダード商品Bにアップセルするかが重要だと分かります。例えば、初回購入時にクーポンを配布して2回目の購入を促し、その際により高単価な商品を提案する、といった施策が考えられます。

アクション4:リテンション施策に投資する

新規顧客の獲得コストは、既存顧客の維持コストの5倍かかると言われています。つまり、リテンション(顧客維持)に投資することは、非常に利益効率が良いんです。

リテンション施策のROI比較

| 施策 | 月額コスト | 影響を受ける顧客数 | リピート率改善 | 追加売上 | 追加利益(粗利率40%) | ROI |

|---|---|---|---|---|---|---|

| メールマーケティング | 10万円 | 5000人 | 5%向上 | 150万円 | 60万円 | 600% |

| ロイヤリティプログラム | 30万円 | 3000人 | 10%向上 | 300万円 | 120万円 | 400% |

| カスタマーサポート強化 | 50万円 | 全顧客 | 3%向上 | 200万円 | 80万円 | 160% |

この表を見ると、メールマーケティングが最も高いROIを示していますが、ロイヤリティプログラムも十分に高い効果があることが分かります。

アクション5:パーソナライゼーションで購入単価を上げる

同じ顧客でも、パーソナライズされた提案をすることで購入単価を上げることができます。これは追加のコストをほとんどかけずに利益を増やせる、非常に効率的な方法です。

パーソナライゼーションの実装レベル

| レベル | 実装内容 | 必要なツール | 期待効果 | 実装難易度 |

|---|---|---|---|---|

| レベル1 | 名前での呼びかけ、購入履歴に基づく商品提案 | メール配信ツール、CRM | 購入率5-10%向上 | 低 |

| レベル2 | 行動データに基づくレコメンド、タイミング最適化 | MAツール、レコメンドエンジン | 購入率10-20%向上 | 中 |

| レベル3 | AI予測による最適な商品・価格・タイミングの提示 | AIツール、高度なデータ分析 | 購入率20-30%向上 | 高 |

最初はレベル1から始めて、効果を見ながらレベル2、3へと進化させていくのが現実的です。重要なのは、パーソナライゼーションによって顧客体験を向上させながら購入単価も上げるという両立を目指すことです。

ケーススタディ:利益重視のマーケティングで成功した企業事例

理論だけでなく、実際の事例を見ることで理解が深まります。ここでは、利益を重視したマーケティング戦略で成功した企業の事例を紹介します。

ケース1:SaaS企業Aの転換事例

あるBtoB SaaS企業Aは、当初「売上成長率」だけを追いかけて、大量の広告費を投下していました。その結果、以下のような状況に陥りました。

転換前の状況

| 指標 | 数値 | 状態 |

|---|---|---|

| 月次売上 | 3000万円 | ✅ 目標達成 |

| 月次広告費 | 1500万円 | ⚠️ 売上の50% |

| 月次営業利益 | 200万円 | ❌ わずか6.7% |

| CPA | 15万円 | ⚠️ 高い |

| 平均LTV | 30万円 | ⚠️ CPAの2倍のみ |

この企業は、経営陣から「売上は伸びているのに利益が出ない」と指摘を受け、マーケティング戦略を根本から見直すことにしました。

実施した施策

- チャネル別の収益性分析を実施し、ROIがマイナスのチャネルから撤退

- 高LTV顧客の特徴を分析し、そのセグメントに広告を集中

- 無料トライアルの期間を短縮し、早期に有料化を促進

- オンボーディングプロセスを改善し、継続率を向上

- カスタマーサクセス体制を強化し、アップセルを推進

転換後の結果(6ヶ月後)

| 指標 | 数値 | 変化 |

|---|---|---|

| 月次売上 | 2800万円 | ▼ 6.7%減少(許容範囲) |

| 月次広告費 | 600万円 | ▼ 60%削減 |

| 月次営業利益 | 1000万円 | ▲ 5倍向上 |

| CPA | 8万円 | ▼ 47%改善 |

| 平均LTV | 45万円 | ▲ 50%向上 |

| LTV/CPA比率 | 5.6倍 | ✅ 健全な水準 |

売上はわずかに減少しましたが、営業利益は5倍になりました。さらに、この利益を再投資することで、その後の持続的な成長を実現しています。

ケース2:EC企業Bの商品ポートフォリオ最適化

EC企業Bは、幅広い商品ラインナップを持っていましたが、それぞれの商品の利益貢献度を把握していませんでした。

商品別の分析を実施した結果

| 商品グループ | SKU数 | 売上構成比 | 在庫回転率 | 粗利率 | 利益貢献度 | 判断 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| プレミアムライン | 50 | 20% | 6回/年 | 60% | 35% | ✅ 強化 |

| ミドルレンジ | 200 | 55% | 8回/年 | 35% | 55% | ✅ 維持 |

| エコノミー | 300 | 25% | 4回/年 | 15% | 10% | ⚠️ 見直し |

この分析から、エコノミーラインは売上の25%を占めているものの、利益貢献度はわずか10%しかないことが判明しました。さらに、在庫回転率も低く、在庫コストがかさんでいました。

実施した改善策

- エコノミーラインのSKUを300から100に削減

- 削減によって浮いたマーケティング予算をプレミアムラインに集中

- ミドルレンジからプレミアムへのアップセル導線を強化

- プレミアムライン購入者向けのロイヤリティプログラムを開始

結果(1年後)

| 指標 | 改善前 | 改善後 | 変化 |

|---|---|---|---|

| 年間売上 | 10億円 | 10.5億円 | +5% |

| 営業利益率 | 8% | 15% | +87.5% |

| 在庫コスト | 5000万円 | 3000万円 | -40% |

| プレミアムライン売上構成比 | 20% | 35% | +15pt |

売上は微増ですが、営業利益率は2倍近くに改善しました。これは、低利益商品を削減し、高利益商品にリソースを集中させた結果です。

マーケターが陥りやすい「利益軽視」の罠とその回避法

ここまで利益重視のマーケティングについて解説してきましたが、実際には多くのマーケターが「利益軽視」の罠に陥ってしまいます。なぜそうなるのか、そしてどう回避すればいいのかを見ていきましょう。

罠1:「バニティメトリクス」に惑わされる

バニティメトリクス(虚栄の指標)とは、見た目は良いけど実際のビジネス成果に結びつかない指標のことです。

バニティメトリクスと本質的指標の対比

| バニティメトリクス | なぜ危険か | 代わりに見るべき本質的指標 |

|---|---|---|

| PV(ページビュー)数 | 見た目の数字は大きいが売上に直結しない | コンバージョン率、エンゲージメント率 |

| SNSフォロワー数 | 購買につながるフォロワーかは不明 | エンゲージメント率、SNS経由の売上 |

| アプリダウンロード数 | ダウンロード後の利用率が低い場合が多い | DAU/MAU、継続率、課金率 |

| メール登録者数 | 開封されないメールアドレスでは意味がない | 開封率、クリック率、メール経由の購入率 |

例えば、Instagram広告で「フォロワーが1万人増えました!」と報告しても、そのフォロワーが実際に商品を買ってくれなければ、会社の利益には貢献していません。重要なのは「そのフォロワーがいくら売上に貢献したか」です。

回避法:KPIツリーを作成する

バニティメトリクスに惑わされないためには、最終的な利益から逆算してKPIツリーを作成することが有効です。

このように、最終的な利益から逆算して各指標がどう関連しているかを可視化することで、本当に追うべき指標が明確になります。

罠2:短期的な成果だけを追う

マーケティングの成果には、短期的に現れるものと長期的に現れるものがあります。短期的な成果だけを追いかけると、長期的な利益を損なう可能性があります。

短期施策と長期施策のバランス

| 施策タイプ | 効果が出るまでの期間 | 効果の持続期間 | 初期投資 | 代表例 |

|---|---|---|---|---|

| 短期施策 | 即日〜1ヶ月 | 投資を止めると効果も停止 | 低 | リスティング広告、ディスプレイ広告 |

| 中期施策 | 3〜6ヶ月 | 数ヶ月〜1年程度持続 | 中 | SNSマーケティング、インフルエンサー施策 |

| 長期施策 | 6ヶ月〜2年 | 数年間持続、複利的に効果増大 | 高 | SEO、コンテンツマーケティング、ブランディング |

理想的なマーケティング予算の配分は、**短期40%、中期30%、長期30%**程度と言われています。しかし、多くの企業は短期施策に80%以上の予算を投下してしまい、結果として長期的な資産を構築できていません。

回避法:3年計画でマーケティングロードマップを作る

短期志向に陥らないためには、3年程度の長期計画を立てて、各年でバランスよく投資することが重要です。

| 年度 | 短期施策 | 中期施策 | 長期施策 | 期待される成果 |

|---|---|---|---|---|

| 1年目 | 60% | 25% | 15% | 即時の売上確保、長期施策の基盤作り |

| 2年目 | 45% | 30% | 25% | 中期施策の効果発現、長期施策の育成 |

| 3年目 | 35% | 30% | 35% | 長期施策の本格的な成果、安定した利益構造 |

このように、年を追うごとに長期施策の比率を増やしていくことで、持続可能な利益構造を作ることができます。

罠3:他社の成功事例を盲目的に真似る

「A社がInstagram広告で成功したから、うちもやろう」という思考は危険です。なぜなら、ビジネスモデル、商品特性、ターゲット層が違えば、同じ施策でも結果は全く異なるからです。

他社事例を参考にする際のチェックポイント

| チェック項目 | 自社との比較ポイント | 判断基準 |

|---|---|---|

| ビジネスモデル | B2B/B2C、単品/サブスク、高単価/低単価 | 類似性が70%以上あるか |

| ターゲット層 | 年齢、性別、職業、所得層 | 重なる部分が50%以上あるか |

| 商品特性 | 購買頻度、検討期間、購買動機 | 同じカテゴリに属するか |

| 市場環境 | 競合状況、市場成熟度 | 同じ成長フェーズにあるか |

| 経営資源 | 予算規模、人材、ブランド力 | 同等のリソースがあるか |

回避法:小さくテストしてから拡大する

他社の成功事例を参考にする場合でも、いきなり大きな予算を投下するのではなく、小さくテストすることが重要です。

- 仮説を立てる:なぜその施策が自社でも効果がありそうか、論理的に説明できるか

- 小規模テスト:予算の10%程度で1〜2ヶ月テストする

- 検証:ROI、CPA、LTVなどの指標で効果を測定する

- 判断:効果があれば拡大、なければ撤退または改善

- 最適化:拡大しながらも継続的に改善を続ける

経営陣とのコミュニケーション:利益視点で話すための準備

最後に、マーケターにとって重要なスキル「経営陣とのコミュニケーション」について触れておきます。経営陣は基本的に「利益」で物事を判断するので、マーケターも利益視点で話せることが求められます。

経営陣が知りたい5つの質問に答えられるようにする

経営陣がマーケターに聞きたいのは、主にこの5つです。これに明確に答えられるようになりましょう。

経営陣からの5つの質問と準備すべき回答

| 質問 | 経営陣が知りたいこと | 準備すべきデータ | 回答の型 |

|---|---|---|---|

| ①このマーケティング施策でいくら利益が出るのか | 投資対効果、リターン | ROI、利益額、回収期間 | 「投資○○万円で、△△万円の利益が見込めます」 |

| ②なぜこの施策に投資すべきなのか | 優先順位の根拠 | 他施策との比較、機会損失 | 「他の選択肢と比較して、ROIが最も高いためです」 |

| ③いつまでに成果が出るのか | タイムライン、忍耐期間 | 過去データ、業界ベンチマーク | 「3ヶ月で損益分岐点、6ヶ月で○%のROI達成見込みです」 |

| ④失敗した場合のリスクは | ダウンサイドリスク | 最悪シナリオの試算 | 「最悪の場合でも損失は○○万円に限定されます」 |

| ⑤この施策は持続可能か | スケーラビリティ、再現性 | Unit Economics、競合動向 | 「Unit Economicsは健全で、規模拡大しても利益率は維持できます」 |

これらの質問に、具体的な数字を使って答えられるようになれば、経営陣からの信頼は格段に上がります。

報告資料に必ず含めるべき3つの要素

経営陣への報告資料は、以下の3つの要素を含めることで、利益視点の議論がしやすくなります。

効果的な報告資料の構成

| 要素 | 含めるべき内容 | 目的 |

|---|---|---|

| ①サマリー | 結論、重要な数字3つ、次のアクション | 1分で全体像を理解してもらう |

| ②財務インパクト | 売上、利益、ROI、投資額、回収期間 | ビジネスへの貢献を定量的に示す |

| ③戦略的意義 | 長期的な資産構築、競合優位性、リスク低減 | 数字だけでは表現できない価値を伝える |

特に重要なのは、数字だけでなく、その数字が会社の戦略にどう貢献するかを語ることです。例えば、「SEOで月間100万円の売上が上がりました」だけでなく、「SEO経由の顧客はLTVが高く、広告費をかけずに継続的に集客できるため、長期的な利益の柱になります」といった説明を加えることで、経営陣の理解が深まります。

まとめ:利益を生み出すマーケターになるために

ここまで長い記事を読んでいただき、ありがとうございました。最後に、本記事のkey takeawaysをまとめます。

Key Takeaways

マーケターの真価は継続的に利益を生み出せるかで決まる。売上を伸ばすことは重要だが、それが利益につながらなければビジネスとして意味がない。経営陣が本当に評価するのは「どれだけ利益に貢献したか」である。

Unit Economics(1単位あたりの経済性)を常に意識する。LTV > CPAという基本を守り、顧客1人あたり、商品1個あたりで利益が出る構造を作ることが、スケーラブルなマーケティングの前提条件である。

ROASではなくROIで施策を評価する。売上対効果(ROAS)が高くても、利益対効果(ROI)が低ければ意味がない。常に粗利率を考慮した利益ベースで判断することが重要である。

短期施策と長期施策のバランスを取る。短期的な売上だけを追いかけるのではなく、長期的な資産(SEO、ブランド、顧客リレーション)を構築することで、持続可能な利益構造を作ることができる。理想的な配分は短期40%、中期30%、長期30%である。

獲得よりもリテンションに投資せよ。新規顧客獲得コストは既存顧客維持コストの5倍かかる。リテンション施策に投資することで、低コストで高い利益を生み出せる。メールマーケティング、ロイヤリティプログラム、カスタマーサクセスなどが有効な手段である。

チャネルごとの収益性を分析し、最適化する。すべてのマーケティングチャネルが同じ効率を持つわけではない。低収益チャネルから撤退または改善し、高収益チャネルに資源を集中させることで、全体の利益率を大きく改善できる。

高利益商品・サービスへの誘導を強化する。商品ポートフォリオの中で、どれが最も利益に貢献しているかを分析し、低利益商品から高利益商品へのアップセル・クロスセルを設計することで、同じ顧客数でも利益を増やせる。

バニティメトリクス(虚栄の指標)に惑わされない。PV数、フォロワー数、ダウンロード数などの見た目が良い指標ではなく、実際の売上や利益に直結する指標(コンバージョン率、LTV、ROIなど)にフォーカスする。

経営陣には利益視点で報告する。「○○万円投資して△△万円の利益が出ます」「ROIは○%です」「回収期間は○ヶ月です」といった具体的な数字で話すことで、経営陣からの信頼を得られる。マーケターはアーティストではなくビジネスパーソンである。

小さくテストしてから拡大する。新しい施策は、いきなり大きな予算を投下するのではなく、10%程度の予算で1〜2ヶ月テストし、ROIが見合うことを確認してから拡大する。失敗のリスクを最小化しながら、成功の可能性を最大化できる。

これらのポイントを実践することで、あなたは「売上は作れるけど利益は出せないマーケター」から「継続的に利益を生み出せるマーケター」へと進化できます。

マーケティングの本質は「顧客に選ばれる確率を高めること」ですが、その先には必ず「会社に利益をもたらすこと」があります。森岡毅氏が言うように、プレファレンス(顧客の好意度)を高めることは重要ですが、それを利益につなげる設計ができて初めて、マーケターとしての価値が認められるのです。

明日から、あなたのマーケティング活動に「利益視点」を取り入れてみてください。最初は難しく感じるかもしれませんが、数字と向き合い続けることで、必ず利益を生み出せるマーケターになれるはずです。

この記事が、あなたのマーケティングキャリアの一助となれば幸いです。