はじめに

現代のマーケティング担当者にとって、最大の課題の一つは「なぜ自社の商品やサービスが選ばれないのか」という問いに向き合うことではないでしょうか。優れた品質、競争力のある価格設定、効果的な販売チャネル——これらの要素を揃えてもなお、顧客の心を掴めないケースが増えています。

その理由は、消費社会の根本的な変化にあります。とりわけ「乾けない世代」と呼ばれる若年層は、単に「役に立つもの」より「意味があるもの」に価値を見出します。インターネットやグローバル化の進展で製品の品質が均質化し、「完成品だけでは差がつかない状況」が生まれているのです。

この変化に対応する新たなパラダイムとして注目を集めているのが「プロセスエコノミー」という考え方です。本記事では、尾原和啓氏の著書『プロセスエコノミー あなたの物語が価値になる』を基に、この新しい経済のあり方を解説し、マーケティング担当者が明日から実践できる具体的な戦略を提案します。

プロセスエコノミーとは何か?

新たな価値創造のパラダイム

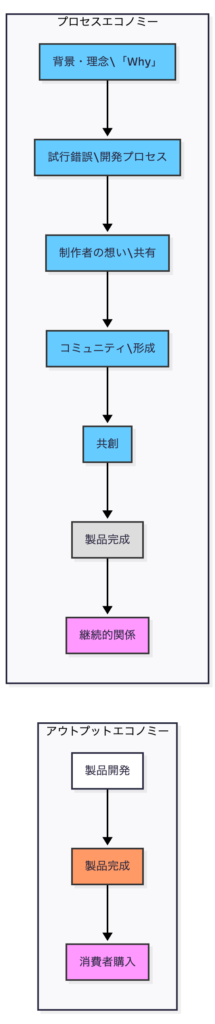

プロセスエコノミーとは、製品やサービスの「完成品」ではなく、それが作られる「過程(プロセス)」そのものに価値を見出す経済のあり方です。従来の「アウトプットエコノミー」では製品の機能や性能といった結果のみに価値が置かれていましたが、プロセスエコノミーでは創作の過程、背景にあるストーリー、制作者の思いといった要素が価値の源泉となります。

なぜ今プロセスが重要なのか

この変化の背景には、主に3つの要因があります:

- 製品品質の均質化: インターネットやグローバル化により、優れた商品はすぐに模倣され、品質による差別化が難しくなっています。一方、プロセスはコピーできません。

- 消費者価値観の変化: 特に若い世代は、「意味」や「共感」を重視する傾向があります。彼らにとって重要なのは、その商品が自分のアイデンティティとどう結びつくかという点です。

- 技術革新による非物質化: フィリップ・コトラーの「マーケティング4.0」やシンギュラリティ大学の「6D(デジタル化・破壊・非物質化・民主化など)」理論が示すように、将来的には多くの製品が低コストで手に入る時代が来ると予測されています。そうなると、モノそのものより「物語」の価値が相対的に高まります。

このような状況下で、企業や個人クリエイターが差別化を図るには、独自のプロセスを開示し、ファンと共有することが効果的なのです。

人がプロセスに共感するメカニズム

心理学的・行動経済学的背景

人がプロセスに惹かれる心理メカニズムには、深い科学的根拠があります。

感情が駆動する意思決定

ノーベル賞受賞者ダニエル・カーネマンの研究によれば、人間の意思決定は「システム1(直感的・感情的)」と「システム2(論理的・分析的)」の二つのシステムで構成されています。消費行動においては、多くの場合、感情的なシステム1が先行し、論理的なシステム2がそれを正当化する形をとります。

プロセスの共有は、この感情的な部分に強く訴えかけます。制作者の苦労や喜び、挫折と克服のドラマは、視聴者の共感を呼び、感情的な結びつきを生み出すのです。

Self→Us→Now

オバマ元米大統領のキャンペーン理論「Self → Us → Now」も、プロセス共有の効果を説明する上で参考になります。

- Self (自分): まずは個人が「自分事」として物語を受け止める

- Us (私たち): それが共同体の使命や価値観へと拡大する

- Now (今): 「今行動しなければ」という緊急性を感じる

プロセスを共有することで、観る側は制作者の物語を「自分事」として感じ、その後「共に創り上げる」という共同体感覚が生まれ、能動的な参加や支援に繋がるのです。

シグネチャーストーリーの力

ブランド理論の権威デービッド・アーカーは、企業の「シグネチャーストーリー」(心に残る物語)の重要性を説いています。彼によれば、強力なブランドは単なる製品説明ではなく、消費者の心に響く物語を持っています。

プロセスエコノミーの文脈では、制作過程そのものがシグネチャーストーリーになります。例えば、ハイネケンのCMでは見知らぬ人同士が協力して課題に取り組む過程を描き、その中で参加者たちが偏見を乗り越えていく様子が感動を呼びました。このように、プロセスには強いストーリー性があり、それが人々の共感を引き出すのです。

プロセスエコノミーを実装する方法

思考の転換:正解主義から修正主義へ

プロセスエコノミーを実践するには、まず「正解主義から修正主義へ」という思考の転換が必要です。

| 正解主義 | 修正主義 |

|---|---|

| 完璧な正解(完成品)を目指す | 試行錯誤しながら修正を重ねる |

| 失敗を隠す | 失敗もオープンに共有する |

| 結果だけを評価する | プロセスも評価する |

| オーケストラ型(指揮者の指示通り) | ジャズ型(即興で対話しながら創る) |

この転換は、「幸せの青い鳥」の寓話にも似ています。青い鳥(幸せ)を遠くに求めるのではなく、目の前のプロセスを充実させることこそが大切なのです。

実装のための3つの重要ポイント

1. 情報のフルオープン化と旗立て

プロセスエコノミーの第一歩は、情報を隠さず公開し、自分の理念や進捗を包み隠さず共有することです。このオープンさは、単なる透明性以上の意味を持ちます。それは「旗立て」とも呼ばれる、自分の大義や目標を示す行為です。

旗を立てることで、共感する人々が自然と集まり、支援してくれるようになります。例えば、クラウドファンディングの成功事例では、多くの場合、明確なビジョンと誠実なプロセス共有が行われています。

2. セカンドクリエイターの育成

プロセスエコノミーでは、一次創作者だけでなく「セカンドクリエイター」の存在も重要です。セカンドクリエイターとは、ファンとして作品の二次創作や拡散を自主的に行い、クリエイターを応援してくれる人々です。

例えば、ファンが自発的にファンアートを作ったり、字幕翻訳を行ったりするケースがこれに当たります。セカンドクリエイターの活動は、コミュニティを活性化し、プロジェクトの価値を高めることに貢献します。

3. マーケティング発想の転換

プロセスエコノミーでは、マーケティングの視点も転換が必要です。従来の「アウトサイド・イン」(外の視点で内を見る)だけでなく、「インサイド・アウト」(内から世界を見る)の視点が重要になります。

これは、市場調査だけに頼るのではなく、自分自身の情熱や信念から出発し、それに共感する人々と繋がるアプローチです。このアプローチでは、マーケティングはターゲティングというより「共感者発掘」の活動となります。

プロセスエコノミーの実践方法

「Why」の価値を明確にする

プロセスエコノミーの実践において最も重要なポイントは、「Why」(なぜそれをするのか)の価値を明確にすることです。

サイモン・シネックの有名なTEDトーク「Start with Why」では、人々が製品そのもの(What)ではなく、その背後にある理念や目的(Why)に惹かれることが強調されています。プロセスエコノミーにおいても同様に、単に何を作るかではなく「なぜそれを作るのか」という物語が共感を生むのです。

日本の「心・技・体」からの学び

日本の伝統的な「心・技・体」の考え方も、プロセスエコノミーと深く関連しています。

| 要素 | 意味 | プロセスエコノミーでの位置づけ |

|---|---|---|

| 心 | 精神性、理念 | Why(理由、目的) |

| 技 | 技術、スキル | How(方法、技術) |

| 体 | 身体、実践 | What(製品、結果) |

プロセスエコノミーでは、単なる「技」や「体」(スキルやアウトプット)だけでなく、その背後にある「心」(精神性)が重視されます。Appleの例を見ても、スティーブ・ジョブズの亡き後、製品力だけでなく創業者が体現したストーリーや理念をどう継承するかが課題となっています。

プロセスエコノミーを成功させる4つの戦略

1. 失敗談の積極的な共有

「しくじり(失敗)こそ共感を呼ぶ」という言葉があるように、成功だけでなく挫折や試行錯誤のプロセスを包み隠さず共有することが重要です。完璧な姿よりも、人間味のある失敗と克服の物語が人々の共感を呼び起こします。

例えば、楽天市場の人気店になるためには、商品そのものより店主の思いや失敗談を発信することが効果的だとされています。

2. ファン心理の理解と対応

ファンからの応援には「シンパシー」(共感して見守る)と「コンパッション」(痛みに寄り添い共に涙する)の二種類があります。それぞれのファン心理に応える形で物語を発信することが望ましいでしょう。

特に「コンパッション」型の支援は強い絆を生み出し、長期的なファン関係につながります。

3. 参加型マーケティングの促進

マーケティング施策の比喩として「ジャングルクルーズ型 vs バーベキュー型」が挙げられます。

| ジャングルクルーズ型 | バーベキュー型 |

|---|---|

| 企業が完全に筋書きを作り込む | 企業と消費者が一緒に場を作る |

| 消費者はお膳立てされた物語を体験 | 消費者も積極的に参加して楽しむ |

| 一方通行のコミュニケーション | 双方向のコミュニケーション |

プロセスエコノミー時代には、後者のような消費者参加型で共創するマーケティングが有効です。

4. コミュニティ形成の重視

プロセスを共有することで生まれるファンコミュニティは、強力なマーケティング資産となります。単なる顧客グループではなく、ブランドの理念に共感し、自発的に活動する「仲間」が集まるコミュニティを育成することが重要です。

このコミュニティは、新規顧客の獲得や、プロダクト改善のためのフィードバック源としても機能します。

プロセスエコノミーの注意点と課題

自分の軸を持ち続けることの重要性

プロセスエコノミーを実践する上で最も重要なのは、常に自分の「Why」(理念や目的)に立ち返ることです。ファンや支持者の期待に応えようとするあまり、本来の目的から逸れてしまう危険性があります。

どの部分を見せ、どの部分は見せないかという調整(レバー)も重要です。迎合しすぎて本来の目的から逸れたり、逆に独りよがりで共感を得られなくなったりする危険があるため、「調整のレバーを間違えてはいけない」のです。

フィルターバブルの危険性

プロセスを共有するコミュニティが内向きに盛り上がりすぎると、外部の意見が届かなくなるリスクがあります。特にSNS時代は共感者同士が集まりやすい半面、似た価値観の者だけの閉じた空間(バブル)に陥りやすく、新たな視点や批判が遮断される恐れがあります。

SNSの罠に注意する

SNSはプロセスの過剰肥大化も招く恐れがあります。創作の過程よりSNS映えする進捗報告ばかりに注力してしまい、本末転倒になる危険があります。本来の「主体」であるべき自分が「観客」になってしまう、すなわち、自分自身が人生やプロジェクトの主役であることを忘れ、ファンの目を意識するあまり傍観者のようになってはいけません。

マーケティング戦略への実践的応用

プロセスエコノミーの考え方をマーケティング戦略に活かすための具体的な方法を見ていきましょう。

「Why」の明確化と発信

まず最も重要なのは、自社のビジョンや理念、つまり「Why」を明確にし、それを積極的に発信することです。単に商品やサービスの機能を訴求するのではなく、「自社は何のためにそれをやるのか」というビジョンをはっきり打ち出しましょう。

例えば、多くの企業がSDGsへの取り組みをアピールしたり、パーパスドリブンなメッセージを掲げたりしているのもこの流れです。マーケターは商品説明より物語(ストーリー)の核となる「Why」を語ることに注力すべきです。

プロセスの積極的な公開と共有

製品開発やサービス提供の裏側を積極的に公開し、ユーザーを巻き込む施策が有効です。以下は実践例です:

- SNSで開発日誌を投稿する

- YouTubeでメイキング動画を配信する

- ライブ配信でリアルタイムの進捗を見せる

- クラウドファンディングでプロジェクトの途中経過を支援者に共有し、コメントや意見を取り入れる

これにより、顧客は「一緒に作り上げている」感覚を得られます。

コミュニティの育成

プロセスを共有して共感を生んだら、自然と形成されるコミュニティを育てる仕掛け作りが重要です。具体的には:

- 開発秘話をいち早く届けるオンラインサロンやファンクラブの運営

- ユーザー同士が交流できる場(SNSグループやイベント)の提供

- ファン同士の絆も醸成する仕掛け

ファンはコミュニティ内で語り合うことでブランドへの愛着を深め、さらに新規ファンを呼び込む自発的宣伝マンにもなってくれます。

ユーザーを「セカンドクリエイター」に

ファンに作品の二次創作や拡散を促すのも有効です。熱心なファンほど、自らもコンテンツ作りに関わりたくなるものです。例えば:

- ファンアートコンテストを開催する

- ユーザー投稿を募集する

- 翻訳や字幕付けといった協力を呼びかける

これによりファンは単なる消費者から共同制作者となり、愛着とロイヤルティが飛躍的に高まります。

失敗や葛藤もコンテンツにする

マーケティングでは成功談ばかりを発信しがちですが、プロセスエコノミーでは敢えて失敗や苦労も共有することが勧められます。

挫折や課題にどう向き合ったかといったドラマは、人間味があり共感を呼ぶ強力なストーリー要素です。むしろ完璧すぎる姿より、弱さや迷いを見せた方がファンは親近感を覚え「自分も応援しなきゃ」と感じます。

長期的なファン作りを重視

プロセスエコノミーのアプローチでは、一度きりの購買ではなく長期的なファンを獲得することが目標になります。制作の裏側にある人間ドラマや試行錯誤を伝えることで、消費者の感情移入が促され、コアなファンになってもらえるのです。

マーケターはKPIとして売上だけでなくコミュニティのサイズやエンゲージメント、リピート率、ユーザーからの発信量などを重視すべきでしょう。長期ファンはLTV(顧客生涯価値)を高めるだけでなく、新規顧客獲得も助け、結果としてマーケティングコストの削減にもつながります。

顧客との双方向コミュニケーション

従来型マーケティングのような一方通行のメッセージ発信ではなく、双方向のやりとりを設計しましょう。ファンからのコメントやフィードバックに応えたり、時には企画に取り入れたりすることで「自分たちの声が届いている」という満足感を与えられます。

これがファンのさらなる熱狂を生み、UGC(User Generated Content)も活性化します。例えば前述のXiaomiではユーザーのアイデアを取り入れて製品を改良し、「みんなで作った」感を醸成しました。

パーパスドリブンなマーケティング

単発のキャンペーンではなく、一貫した物語を紡ぐ姿勢が求められます。そのためには自社のパーパス(存在意義)を再定義し、それに沿ったマーケティング施策を展開します。

パーパスに共感してくれるファンは単なる顧客を超えて「同志」となり、企業のミッションを自分事化してくれます。例えばアウトドアブランドが「地球環境を守る」というパーパスを掲げれば、その理念に共鳴した顧客は製品を買う以上の意義(自分も環境保護に加担しているという実感)を得られ、熱狂的な支持者になりえます。

事例に学ぶプロセスエコノミーの実践

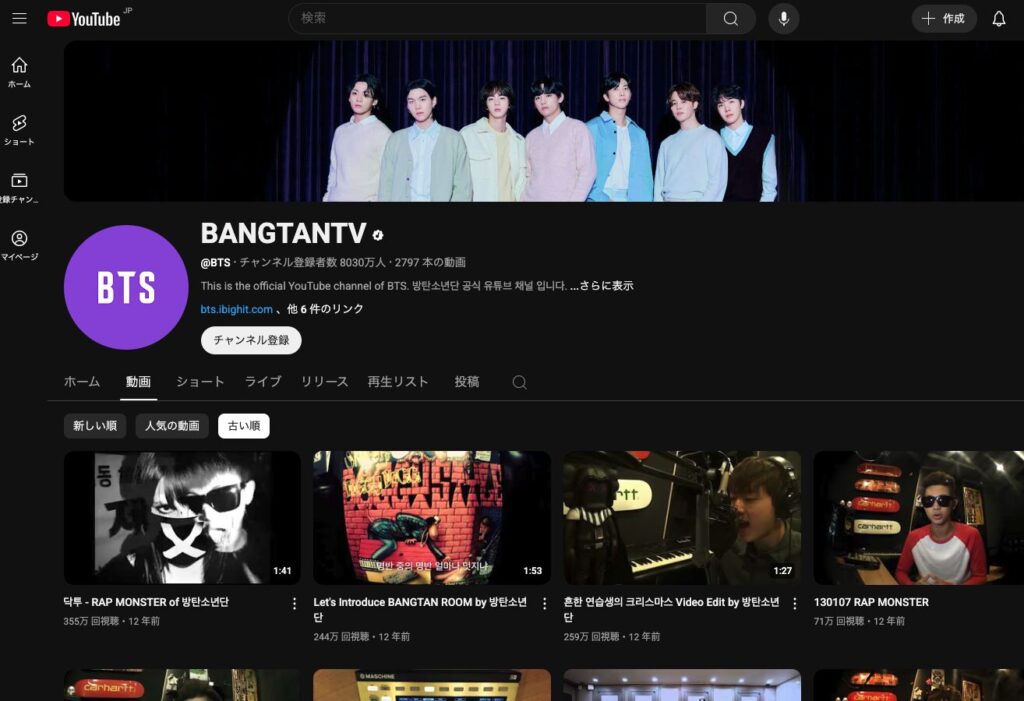

事例1:音楽グループBTSのファンエンゲージメント

BTS Youtube:https://www.youtube.com/@BTS/videos

世界的に成功した音楽グループBTSは、プロセスエコノミーの模範的な実践例です。彼らの特徴は:

- デビュー前からSNSやリアリティ番組で練習風景や苦労を公開

- メンバー間の関係性や成長過程を包み隠さず発信

- ファンと双方向のコミュニケーションを重視

この戦略によって、ファンはBTSのストーリーに深く感情移入し、単なる音楽の消費者ではなく「共に歩む仲間」としての関係性を構築。その結果、熱狂的なファンコミュニティ「ARMY」が形成され、世界的な成功の原動力となりました。BTSのプロセスエコノミーはYoutubeの動画を過去から見ていくと非常に理解することができます。

事例2:メルカリの生産者ストーリー

公式サイト:https://jp.mercari.com/

フリマアプリのメルカリでは、単なる中古品売買の場から進化し、生産者自身が物語を語る場としても機能しています。例えば:

- 農家が自ら野菜を出品し、栽培過程や想いを伝える

- 手作り作家が制作プロセスを動画で紹介する

- 古着販売者が服の歴史やストーリーを添える

このようなプロセス共有により、単なる物品ではなく「物語付きの商品」という付加価値が生まれ、より高い価格でも売れるという現象が起きています。

事例3:北欧、暮らしの道具店のブランディング

公式サイト:https://hokuohkurashi.com/

ECサイト「北欧、暮らしの道具店」は、商品紹介に物語性の高いコンテンツや動画を用意し、北欧の暮らしぶりという世界観を共有することで熱心な支持を集めています。

単に北欧雑貨を売るのではなく、北欧の生活様式や価値観を伝え、それに共感する顧客と深い関係性を構築しています。これはプロセスエコノミーにおける「Why」の共有の好例と言えるでしょう。

事例4:Zapposの顧客サービス文化

靴の通販Zapposは、徹底した顧客サービスの社内文化をブランディングの核としました。

- 社員のサービス提供プロセスそのものをオープンに

- 顧客との会話を時間制限なく行う姿勢

- 企業文化を体現した書籍出版やオフィスツアーの実施

これにより、Zapposは単なる靴の販売会社ではなく、「卓越した顧客体験」というブランドイメージを確立。熱心なファンが口コミで宣伝してくれるため、広告費をほとんどかけずに成長できました。

まとめ

key takeaways

- プロセスエコノミーとは、製品やサービスの完成品ではなく、それが作られる過程(プロセス)そのものに価値を見出す経済のあり方です。作り手の物語や理念、試行錯誤の過程が新たな価値の源泉となります。

- 現代社会における必然性:品質競争が飽和状態に達し、製品の機能的価値だけでは差別化が難しくなる中、唯一無二のプロセスを共有することで競争優位性を獲得できます。

- 心理的メカニズム:人はストーリーに共感し、感情的な繋がりを求める生き物です。プロセスを共有することで、消費者は単なる顧客以上の「仲間」「サポーター」になり得ます。

- 実装の鍵:「正解主義から修正主義へ」の転換、情報のフルオープン化、セカンドクリエイターの育成が重要です。完璧な完成品より、試行錯誤の過程を包み隠さず共有することで共感を生みます。

- 「Why」の重要性:単に「何を」作るかではなく「なぜそれを作るのか」という理念や目的を明確に示すことが、プロセスエコノミーの核心です。日本の伝統的な「心・技・体」の考え方でいえば、「心」(精神性)に相当します。

- 失敗談の共有力:成功だけでなく、挫折や失敗の体験も共有することで、より深い共感と信頼を獲得できます。人間味のある物語が人々の心を動かします。

- 参加型マーケティング:「ジャングルクルーズ型」(企業が完全に筋書きを作る)ではなく「バーベキュー型」(企業と消費者が一緒に場を作る)の参加型アプローチが効果的です。

- 注意点と課題:自分の軸を見失わないこと、フィルターバブルに陥らないこと、SNSの罠に気をつけることが重要です。迎合しすぎず、かといって独りよがりにもならないバランス感覚が必要です。

- マーケティング戦略への応用:ビジョンの明確化と発信、プロセスの積極的公開、コミュニティの育成、セカンドクリエイターの支援、失敗談の共有、長期的なファン作りなどが有効な戦略となります。

- 成功事例:BTS、メルカリ、北欧暮らしの道具店、Zapposなど、さまざまな業界でプロセスエコノミーを活用した成功例が見られます。これらは単に製品を売るのではなく、物語や価値観を共有することで深いファン関係を構築しています。

プロセスエコノミーは、物質的な豊かさが満たされた現代社会において、新たな価値創造のパラダイムとなっています。マーケティング担当者は、単なる「モノ売り」から「物語の共有者」へと発想を転換し、顧客と共に価値を創造していく姿勢が求められているのです。物語が消費を動かす時代において、プロセスを価値化する能力は、ビジネスの持続的な競争優位性の源泉となるでしょう。