はじめに

多くの若手マーケターが直面する課題があります。「革新的な商品やサービスを企画したいが、どこから手をつけていいかわからない」「競合との差別化が難しく、価格競争に巻き込まれてしまう」「新規事業を提案しても、なかなか社内で通らない」といった悩みです。

こうした課題を解決するヒントが、シリコンバレーの伝説的起業家・投資家であるピーター・ティールが提唱する「7つの質問」にあります。PayPalの共同創設者として、またFacebookの初期投資家として数々の成功を収めてきた彼の洞察は、現代のマーケターにとって極めて実用的な指針となるでしょう。

本記事では、ティールの著書『Zero to One』で語られる7つの質問を詳しく解説し、皆さんのマーケティング活動や事業企画に具体的に活かせる方法をお伝えします。この記事を読むことで、既存の常識にとらわれない革新的な発想力と、成功するビジネスを見極める眼力を身につけることができるでしょう。

ピーター・ティールとは?シリコンバレーの異端児

まず、ピーター・ティールがどのような人物なのかを理解することで、彼の提唱する7つの質問の背景をより深く把握できます。

経歴と実績

ピーター・アンドレアス・ティール(1967年10月11日生まれ)は、現代シリコンバレーを代表する起業家・投資家の一人です。彼の実績を振り返ってみましょう。

| 年代 | 主な出来事 | 詳細 |

|---|---|---|

| 1989年 | スタンフォード大学卒業 | 哲学を専攻、学士号取得 |

| 1992年 | スタンフォード大学ロースクール卒業 | 法学博士号取得 |

| 1996年 | ティール・キャピタル設立 | ヘッジファンド事業開始 |

| 1998年 | PayPal共同創設 | オンライン決済サービス会社設立 |

| 2002年 | PayPal売却 | eBayに15億ドルで売却 |

| 2004年 | Facebook初期投資 | 50万ドル投資、8年後に10億ドル以上のリターン |

| 2004年 | Palantir Technologies共同創設 | データ分析企業設立 |

| 2005年 | ファウンダーズ・ファンド設立 | ベンチャーキャピタル事業開始 |

「ペイパル・マフィア」の中心人物

ティールは「ペイパル・マフィア」と呼ばれるグループの中心人物です。これは、PayPal初期メンバーたちがその後に創設・投資した企業群を指す呼び名で、現在のシリコンバレーに絶大な影響力を持っています。

主要メンバーとその後の実績

| 人物名 | PayPal後の主な実績 |

|---|---|

| イーロン・マスク | Tesla Motors、SpaceX、Neuralink創設 |

| リード・ホフマン | LinkedIn共同創設 |

| スティーブ・チェン、チャド・ハーリー、ジョード・カリム | YouTube創設 |

| ジェレミー・ストップルマン | Yelp創設 |

| デイヴィッド・サックス | Yammer創設 |

この実績を見れば、ティールの事業眼がいかに優れているかがわかります。彼は単なる一発屋ではなく、持続的に成功するビジネスを見極める能力を持った人物なのです。

ティールの哲学的背景

ティールの思考の根底には、スタンフォード大学時代に学んだ哲学、特にフランス人哲学者ルネ・ジラールの「模倣理論」があります。この理論は「人間には他人が欲しがるものを欲しがる傾向があり、それが競争を生み、競争はさらなる模倣を生む」というものです。

この哲学的背景が、後に紹介する「競争は負け犬がするもの」という彼の有名な言葉につながっています。つまり、ティールは最初から「他の人とは違う道を歩む」ことの重要性を理解していたのです。

『Zero to One』が示す革新の本質

ティールの7つの質問を理解するためには、まず彼の著書『Zero to One』の核心思想を把握する必要があります。

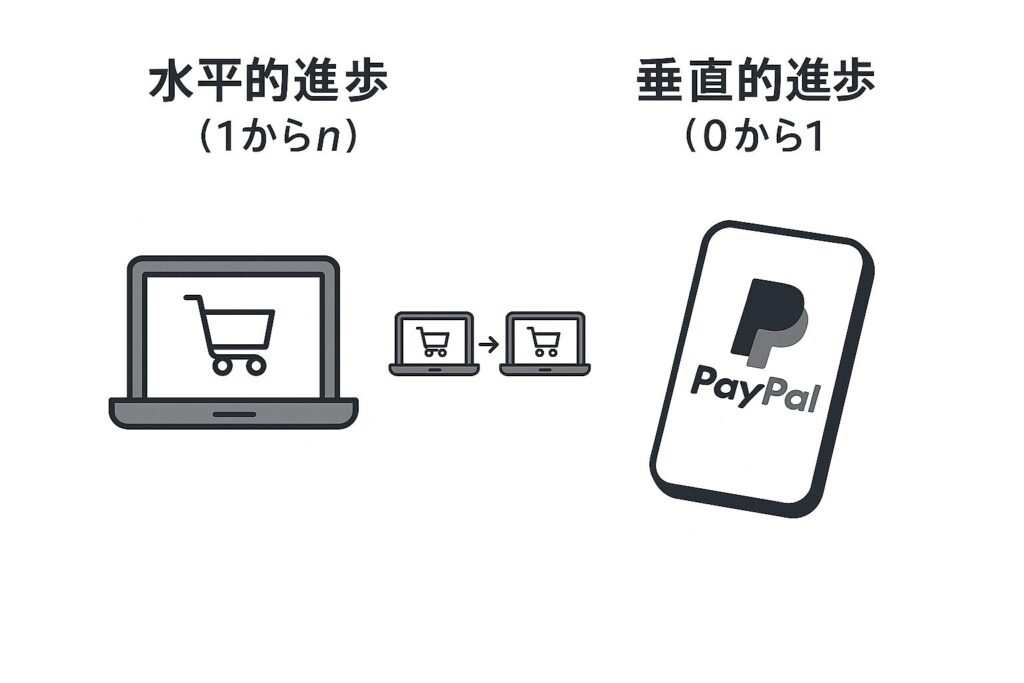

「0から1」と「1からn」の違い

ティールは進歩を二つのカテゴリーに分類しています。

水平的進歩(1からn)

- 既存のものをコピーして拡大すること

- グローバリゼーションの典型例

- 競争が激しく、利益率が低下しやすい

- 例:同じようなECサイトを世界各国で展開

垂直的進歩(0から1)

- 全く新しいものを創造すること

- テクノロジーによるイノベーション

- 独占的な地位を築きやすい

- 例:PayPalによるオンライン決済の発明

ティールが重視するのは明らかに「0から1」の垂直的進歩です。これこそが、持続的な競争優位性を生み出す源泉だと彼は考えています。

なぜ「独占」が重要なのか

多くの人は「競争は良いこと」だと教えられて育ちますが、ティールは真逆のことを主張します。

競争の問題点

| 側面 | 競争の影響 | 独占の優位性 |

|---|---|---|

| 利益率 | 価格競争により利益率が低下 | 高い利益率を維持可能 |

| イノベーション | 競争に追われ革新に時間を割けない | 革新に集中できる |

| 長期的視点 | 短期的な対応に追われる | 長期的な戦略を立てられる |

| 従業員の幸福度 | 常にプレッシャーにさらされる | 安定した環境で働ける |

この考え方は、マーケターにとって特に重要です。なぜなら、多くの企業が陥りがちな「競合との機能比較」や「価格競争」から脱却するための指針となるからです。

「隠れた真実」という概念

ティールが面接で必ず聞く質問があります。

「賛成する人がほとんどいない、大切な真実は何か?」

これは単なる逆張りを推奨しているのではありません。多くの人が見落としている本質的な真実を発見し、それをビジネスに活かすことの重要性を説いているのです。

成功した企業の多くは、当初は「そんなことは不可能だ」「需要がない」と言われていました。しかし、創業者たちは市場が見えていない真実を信じて事業を進めたのです。

7つの質問の詳細解説

それでは、ティールが提唱する7つの質問を一つずつ詳しく見ていきましょう。これらの質問は、優れたビジネスプランを構築するための必須チェックポイントです。

1. エンジニアリング:10倍の技術的優位性があるか?

質問の内容 「段階的な改善ではなく、ブレークスルーとなる技術を開発できるか?他社より10倍以上の差があるテクノロジーを持っているか?」

なぜ10倍なのか

ティールが「10倍」という数字にこだわる理由は明確です。わずかな改善では、顧客は既存の解決策から乗り換える動機を持ちません。しかし、10倍の改善があれば、移行コストを上回る価値を提供できるのです。

成功事例の分析

| 企業/サービス | 従来の解決策 | 10倍の改善点 | 結果 |

|---|---|---|---|

| PayPal | 小切手による郵送決済 | オンライン即座決済 | オンライン決済市場の創造 |

| Yahoo!などのポータル検索 | PageRankアルゴリズム | 検索品質の圧倒的向上 | |

| Tesla | ガソリン車 | 電気自動車の性能・デザイン | 自動車業界の変革 |

| Uber | タクシー呼び出し | スマホアプリでの即座配車 | 移動体験の革新 |

マーケターへの応用

この質問をマーケティング施策に応用する場合、以下のような観点で考えてみましょう。

- 顧客の課題解決において、従来の10倍の効果を提供できるか?

- 既存の競合と比較して、圧倒的に優れた顧客体験を設計できるか?

- 技術的な優位性がない場合、他の要素(デザイン、サービス、価格)で10倍の価値を創出できるか?

2. タイミング:今が適切な時期か?

質問の内容 「このビジネスを始めるのに、今が適切なタイミングか?」

タイミングの重要性

どんなに優れたアイデアでも、市場のタイミングが合わなければ失敗します。逆に、適切なタイミングで参入すれば、競合が少ない中で市場を独占できる可能性があります。

タイミング判断の要因

| 要因 | 判断ポイント | 具体例 |

|---|---|---|

| 技術的成熟度 | 必要な技術が実用レベルに達しているか | スマートフォンの普及によるアプリ市場の成熟 |

| 市場の受容性 | 顧客がその変化を受け入れる準備ができているか | リモートワークの浸透によるオンラインツール需要 |

| 規制環境 | 法的・制度的な障壁がないか | 暗号通貨の法規制整備状況 |

| 競合状況 | 既存プレイヤーの動向はどうか | 大手企業が参入前の隙間市場 |

| 経済状況 | 市場全体の経済環境は適切か | 低金利環境でのスタートアップ投資活況 |

成功・失敗事例の分析

成功事例:Facebook(2004年創設)

- タイミングの良さ:大学生のインターネット利用率が急上昇

- 技術的成熟:ブロードバンドの普及

- 市場の受容性:SNSという概念の受容度向上

失敗事例:Google+(2011年開始)

- タイミングの悪さ:Facebookが既に市場を独占

- 市場の成熟:SNS市場の飽和状態

- 差別化不足:後発としての明確な優位性不足

マーケターへの実践的アプローチ

タイミングを見極めるために、以下の情報収集と分析を行いましょう。

3. 独占:小さな市場から始められるか?

質問の内容 「大きなシェアがとれるような小さな市場から始めているか?」

小さな市場から始める戦略の重要性

多くの起業家は「巨大な市場」を狙いたがりますが、ティールは真逆のアプローチを推奨します。小さな市場で100%のシェアを取ることから始め、段階的に隣接市場に拡大していく戦略です。

市場戦略の比較

| アプローチ | メリット | デメリット | 適用例 |

|---|---|---|---|

| 大きな市場に参入 | 成功時の売上規模が大きい | 競合が多く差別化困難 | 既存ECサイトへの新規参入 |

| 小さな市場から独占 | 競合少なく独占可能 | 初期売上規模が限定的 | PayPalのeBayパワーセラー特化 |

成功事例:Amazonの戦略

Amazonは「小さな市場から独占」戦略の代表例です。

- 1994年:オンライン書籍販売から開始

- 当時は非常に小さなニッチ市場

- 書籍という標準化された商品で開始

- 在庫管理と配送のノウハウを蓄積

- 段階的な市場拡大

- 書籍 → CD・DVD → エレクトロニクス → 生活用品 → クラウドサービス

- 各段階で蓄積したケイパビリティを活用

- 最終的に「何でも買える」プラットフォームに成長

マーケターにとっての活用法

この戦略をマーケティングに応用する際は、以下の観点で市場を定義してみましょう。

市場細分化の例:CRM(顧客管理)ツール市場

| 市場の広さ | ターゲット | 市場規模 | 競合状況 | 成功可能性 |

|---|---|---|---|---|

| 全企業向けCRM | 全業種・全規模 | 数兆円 | 激戦(Salesforce等) | 低 |

| 中小企業向けCRM | 従業員100名以下 | 数千億円 | 中程度 | 中 |

| 美容院特化CRM | 美容院のみ | 数十億円 | 少ない | 高 |

「ニッチ市場での独占」から「隣接市場への拡大」の道筋

4. 人材:正しいチーム作りができているか?

質問の内容 「正しいチーム作りができているか?」

ティールが重視するチーム構築の原則

ティールはPayPal時代の経験から、チーム作りの重要性を痛感しています。技術やビジネスモデルが優れていても、チームが機能しなければ成功は困難です。

PayPal初期チームの特徴

| 特徴 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| 同質性(良い意味での) | 全員がSF好きのエンジニア | 共通の価値観・コミュニケーション円滑 |

| 明確な役割分担 | 各メンバーが特定領域の責任者 | 重複排除・責任の明確化 |

| 長期的コミット | 「家族のように毎日一緒にいる」前提 | 短期的利益よりも長期的成功を重視 |

| 多様なスキルセット | エンジニア・ビジネス・デザインの融合 | 総合的な問題解決能力 |

現代のスタートアップに学ぶチーム設計

Airbnbの初期チーム構成

| 役割 | 担当者 | 専門性 | 相互補完関係 |

|---|---|---|---|

| CEO | ブライアン・チェスキー | デザイン・ビジョン | サービス設計の核となる |

| CTO | ネイサン・ブレチャジク | エンジニアリング | 技術的実現可能性を担保 |

| CPO | ジョー・ゲビア | デザイン・UX | ユーザー体験の最適化 |

チーム構築のチェックリスト

成功するチームを構築するために、以下の要素を確認しましょう。

創業メンバーの関係性

- 過去に一緒に働いた経験があるか?

- お互いの強み・弱みを理解しているか?

- 困難な状況でも信頼し合えるか?

スキルの相互補完性

- 技術・ビジネス・マーケティングの専門性がカバーされているか?

- 一人が抜けても事業が継続できる体制か?

- 各メンバーが明確な責任領域を持っているか?

価値観の共有

- 事業の目的・ビジョンを共有しているか?

- 意思決定の基準が一致しているか?

- 長期的なコミットメントがあるか?

マーケターにとっての応用

マーケティングチームにおいても、同様の原則が適用できます。

効果的なマーケティングチーム構成例

| 役割 | 必要スキル | 主な責任 |

|---|---|---|

| マーケティング戦略 | 戦略立案・データ分析 | 全体戦略・KPI設計 |

| コンテンツマーケティング | ライティング・SEO | コンテンツ企画・制作 |

| デジタルマーケティング | 広告運用・アナリティクス | 有料広告・効果測定 |

| ブランド・PR | デザイン・PR | ブランディング・広報 |

| グロースハック | データサイエンス・A/Bテスト | 成長施策・改善提案 |

5. 販売:プロダクトを届ける方法があるか?

質問の内容 「プロダクトを作るだけではなく、それを届ける方法があるか?」

「良いプロダクトは勝手に売れる」という幻想

多くのエンジニアやプロダクトマネージャーは「優秀なプロダクトを作れば、自然と売れる」と考えがちです。しかし、ティールは明確に反対します。

ティールの販売に関する名言 「テクノロジー業界に蔓延する偏見の中でも最も危険なのは、販売とマーケティングを軽視することだ」

販売・流通戦略の重要性

どんなに革新的なプロダクトでも、顧客に届かなければ意味がありません。成功企業は例外なく、優れた販売・流通戦略を持っています。

販売チャネルの分類と特徴

| チャネル | 顧客獲得コスト | 適用製品 | 成功例 |

|---|---|---|---|

| 人的営業 | 高額($10,000+) | 企業向け高額ソフトウェア | Palantir、Salesforce |

| 中間営業 | 中程度($1,000-$10,000) | 中小企業向けサービス | HubSpot、Zoom |

| セルフサービス | 低額($100-$1,000) | 個人・小規模事業者向け | Dropbox、Slack |

| ネットワーク性 | 極低額($1-$100) | ソーシャル・通信サービス | Facebook、WhatsApp |

成功事例:Tesla の販売戦略

Teslaは既存自動車業界の販売手法を根本から変革しました。

従来の自動車販売

- ディーラー網に依存

- 値引き交渉が前提

- 在庫車両の押し付け販売

Teslaの革新的アプローチ

- 直営店での体験重視販売

- 固定価格制(値引きなし)

- 受注生産による在庫圧縮

結果

- ブランド価値の向上

- 高い利益率の維持

- 顧客満足度の向上

マーケターにとっての実践手法

販売・流通戦略を考える際は、以下のフレームワークを活用しましょう。

AARRR(パイレーツメトリクス)による販売プロセス設計

チャネル選択の判断基準

| 判断要素 | 考慮ポイント | 評価方法 |

|---|---|---|

| 顧客獲得コスト | LTV(顧客生涯価値)との比較 | CAC < LTV × 1/3 |

| 到達可能性 | ターゲット顧客への接触可能性 | リーチ率・頻度分析 |

| スケーラビリティ | 規模拡大時の効率性 | 限界費用の検証 |

| 競合状況 | 同業他社の参入度合い | 競合密度分析 |

| 自社リソース | 必要な人材・予算・時間 | ROI計算 |

6. 永続性:10-20年後も生き残れるか?

質問の内容 「この先10年、20年と生き残れるポジショニングができているか?」

長期的視点の重要性

短期的な利益ではなく、長期的な独占的地位を築けるかが重要です。ティールは「持続可能な競争優位性」を重視します。

持続可能な競争優位性の4要素

| 要素 | 説明 | 実例 |

|---|---|---|

| プロプライエタリ技術 | 他社が模倣困難な技術 | Googleの検索アルゴリズム |

| ネットワーク効果 | 利用者が増えるほど価値向上 | Facebook、LinkedIn |

| 規模の経済 | 規模拡大による単位コスト削減 | Amazon、Walmart |

| ブランド | 強固な顧客ロイヤルティ | Apple、Nike |

ネットワーク効果の威力

特にテクノロジー企業において、ネットワーク効果は最も強力な参入障壁となります。

ネットワーク効果の種類

| 種類 | 特徴 | 成功例 | 参入障壁の強さ |

|---|---|---|---|

| 直接ネットワーク効果 | 利用者同士が直接つながる | 電話、SNS | 非常に高い |

| 間接ネットワーク効果 | 異なるグループ間での価値創出 | OS、マーケットプレイス | 高い |

| データネットワーク効果 | データ蓄積による価値向上 | Google、Netflix | 中程度 |

| ソーシャルネットワーク効果 | 社会的地位・評判による価値 | LinkedIn、Instagram | 中程度 |

成功事例:Microsoft Office

Microsoft Officeは複数の競争優位性を組み合わせて、20年以上にわたって市場を支配し続けています。

- ネットワーク効果:ファイル形式の標準化

- 習慣への組み込み:ユーザーの学習コスト

- エコシステム構築:関連ソフトウェアとの連携

- 企業向け販売:法人契約による継続性

マーケターにとっての長期戦略設計

長期的な競争優位性を構築するために、以下の観点で戦略を検討しましょう。

競争優位性の評価マトリックス

| 競争優位の源泉 | 現在の強さ | 将来の発展可能性 | 投資優先度 |

|---|---|---|---|

| 技術力 | 中 | 高 | 高 |

| ブランド | 低 | 中 | 中 |

| 顧客基盤 | 高 | 高 | 高 |

| パートナーシップ | 中 | 中 | 中 |

| データ資産 | 低 | 高 | 高 |

10年後のビジョン設計ワークショップ

チームで以下の質問について議論してみましょう。

- 10年後、業界はどのように変化しているか?

- その時、顧客の課題はどう進化しているか?

- 自社の強みは何が残り、何が陳腐化するか?

- 新たに必要となる能力は何か?

- 最大の脅威となる競合はどこから現れるか?

7. 隠れた真実:独自のチャンスを見つけているか?

質問の内容 「他社が気づいていない、独自のチャンスを見つけているか?」

「隠れた真実」発見の重要性

ティールが最も重視するのがこの質問です。「賛成する人がほとんどいない、大切な真実」を発見し、それをビジネスに活かすことこそが、真の競争優位性を生む源泉だと考えています。

隠れた真実の2つのカテゴリー

| カテゴリー | 説明 | 発見方法 | 活用例 |

|---|---|---|---|

| 自然についての隠れた真実 | 科学技術の未解明領域 | 研究開発・実験 | 新薬開発、新素材 |

| 人間についての隠れた真実 | 人の行動・心理の未発見パターン | 観察・データ分析 | 新サービス、UX改善 |

成功事例:Airbnbの隠れた真実

Airbnbの創業者たちが発見した「隠れた真実」は以下でした。

従来の常識 「見知らぬ人の家に泊まるなんて危険で非現実的」

Airbnbが見つけた真実 「適切な仕組みがあれば、人々は見知らぬ人を信頼し、より豊かな旅行体験を求める」

この真実の発見プロセス

- 個人的な体験:創業者自身がお金に困り、自宅を貸し出し

- 仮説の形成:「他の人も同じニーズがあるのでは?」

- 小規模実験:限定的なサービス提供

- データによる検証:利用者の行動・フィードバック分析

- スケール:仕組みを全世界に展開

隠れた真実の発見手法

マーケターが隠れた真実を発見するための具体的手法を紹介します。

1. 顧客の言動の矛盾を探る

| 顧客の発言 | 実際の行動 | 隠れた真実の可能性 |

|---|---|---|

| 「プライバシーを重視する」 | SNSで個人情報を公開 | 「プライバシーよりも承認欲求が強い」 |

| 「値段が最重要」 | 高額ブランド品を購入 | 「価格より社会的地位を重視」 |

| 「時間がない」 | SNSを長時間利用 | 「時間はあるが優先順位が不明確」 |

2. 極端なユーザーの観察

3. 業界の前提を疑う

質問例

- なぜこの業界ではこの方法が当たり前なのか?

- 顧客は本当にそれを求めているのか?

- テクノロジーの進歩で変えられることはないか?

- 他業界の成功事例を応用できないか?

実践ワークショップ:隠れた真実発見セッション

チームで以下のステップを実行してみましょう。

Step 1: 現状の前提の洗い出し

- 業界の常識を10個リストアップ

- 各常識について「なぜそうなのか?」を3回繰り返し質問

Step 2: 異常値の探索

- 極端にポジティブ/ネガティブな顧客体験を5個ずつ収集

- 各体験の背景にある真の理由を分析

Step 3: 仮説の構築

- 発見した異常値や疑問から、新しい仮説を3個構築

- 各仮説の検証方法を設計

Step 4: 小規模実験

- 最も有望な仮説を選択

- リスクを最小化した検証実験を実行

7つの質問の実践的活用法

ここまで7つの質問を詳しく解説してきましたが、実際のビジネスでどのように活用すればよいでしょうか。具体的な実践方法をご紹介します。

評価スコアリング手法

ティール自身は「7つの質問のうち、5つ以上で高得点を取れる事業が成功する」と述べています。各質問を5点満点で評価し、総合的に判断する手法です。

評価基準の例

| 質問 | 5点(優秀) | 3点(平均) | 1点(劣る) |

|---|---|---|---|

| エンジニアリング | 他社の10倍以上の優位性 | 2-3倍の優位性 | わずかな差別化のみ |

| タイミング | 市場が成熟直前の最適期 | 市場成長期 | 市場が既に成熟 |

| 独占 | 小市場で100%独占可能 | 小市場で50%シェア取得可能 | 大市場で数%のシェア |

| 人材 | 完璧な補完関係のチーム | 基本スキルはカバー | 重要スキルに欠員 |

| 販売 | 明確で効率的な販売チャネル | 複数チャネルを模索中 | 販売方法が不明確 |

| 永続性 | 強固な参入障壁あり | 中程度の競争優位性 | 模倣が容易 |

| 隠れた真実 | 独自の洞察に基づく | 業界の延長線上 | 既存事例の模倣 |

実際の企業分析例

事例1:Zoom(ビデオ会議サービス)

| 質問 | スコア | 評価理由 |

|---|---|---|

| エンジニアリング | 4 | 既存サービスより格段に使いやすく高品質 |

| タイミング | 5 | リモートワーク需要の急増期に参入 |

| 独占 | 3 | 競合多数だが、使いやすさで差別化 |

| 人材 | 4 | 元Cisco Webexチームの経験豊富なメンバー |

| 販売 | 4 | フリーミアムモデルでウイルス的拡散 |

| 永続性 | 3 | ネットワーク効果あるが、参入障壁は中程度 |

| 隠れた真実 | 4 | 「企業向けツールも消費者向けの簡単さが重要」 |

| 合計 | 27/35 | 成功可能性:高 |

事例2:失敗したスタートアップの分析

多くのフードデリバリースタートアップが失敗した理由を7つの質問で分析してみましょう。

| 質問 | 典型的なスコア | 失敗要因 |

|---|---|---|

| エンジニアリング | 1-2 | 既存サービスとの明確な差別化不足 |

| タイミング | 2 | 市場が既に飽和状態 |

| 独占 | 1 | 激戦区での差別化困難 |

| 人材 | 2-3 | 運営経験不足、チーム連携不足 |

| 販売 | 2 | 高い顧客獲得コストと低いリテンション |

| 永続性 | 1 | 価格競争に陥りやすい構造 |

| 隠れた真実 | 1 | 業界の延長線上のサービス |

| 合計 | 10-13/35 | 成功可能性:低 |

新規事業企画での活用プロセス

7つの質問を新規事業企画に活用する具体的なプロセスをご紹介します。

Phase 1: アイデア生成(1-2週間)

Phase 2: 深掘り検証(2-4週間)

各質問について詳細な調査・分析を実施します。

| 質問領域 | 調査項目 | 調査手法 | 期間 |

|---|---|---|---|

| エンジニアリング | 技術的実現可能性 | 専門家インタビュー、プロトタイプ | 1週間 |

| タイミング | 市場トレンド分析 | 業界レポート、競合調査 | 3日 |

| 独占 | 市場規模・競合分析 | データ分析、フィールド調査 | 1週間 |

| 人材 | チーム評価・採用計画 | スキルギャップ分析 | 2日 |

| 販売 | 顧客開発・チャネル検証 | カスタマーインタビュー | 1週間 |

| 永続性 | 競争優位性分析 | 戦略分析フレームワーク | 3日 |

| 隠れた真実 | 顧客洞察の深掘り | エスノグラフィ調査 | 1週間 |

Phase 3: 最終判断(1週間)

- 各質問の再評価とスコアリング

- 投資対効果の算出

- リスク分析とミティゲーション策

- GO/NO-GO の最終決定

7つの質問を現代日本企業に適用する際の注意点

ピーター・ティールの7つの質問は主にシリコンバレーのスタートアップ向けに設計されていますが、日本企業に適用する際にはいくつかの注意点があります。

文化的・市場環境の違い

1. リスク許容度の違い

| 要素 | シリコンバレー | 日本企業 | 対応策 |

|---|---|---|---|

| 失敗への寛容度 | 高い | 低い | 小規模実験から開始 |

| 意思決定スピード | 高速 | 慎重 | 段階的合意形成プロセス |

| 革新への期待 | 破壊的変化を歓迎 | 漸進的改善を好む | 既存事業との調和を重視 |

2. 「独占」概念の調整

日本では「独占」という言葉にネガティブなイメージがあるため、以下のような表現で置き換えることを推奨します。

- 独占 → 「圧倒的な競争優位性」「市場リーダーシップ」

- 競合排除 → 「顧客価値の最大化」「業界標準の確立」

大企業での活用法

既存事業との連携重視

スタートアップと違い、大企業では既存事業との整合性が重要です。

| 考慮要素 | 評価観点 | 対応方法 |

|---|---|---|

| ブランド整合性 | 企業ブランドとの親和性 | ブランド戦略との整合性確認 |

| リソース配分 | 既存事業への影響 | 段階的投資計画の策定 |

| 組織文化 | 既存組織との融合可能性 | 変革管理プロセスの設計 |

| 顧客基盤 | 既存顧客への価値提供 | クロスセル・アップセル機会の検討 |

中小企業での実践的アプローチ

リソース制約下での優先順位づけ

中小企業では全ての質問に同時に取り組むことは困難です。段階的なアプローチを推奨します。

Phase 1(創業期):3つの質問に集中

- 隠れた真実(市場機会の発見)

- 人材(創業チーム形成)

- 独占(ニッチ市場での地位確立)

Phase 2(成長期):販売・エンジニアリング強化 4. 販売(スケーラブルな販売チャネル構築) 5. エンジニアリング(差別化要因の強化)

Phase 3(拡大期):長期戦略の確立 6. 永続性(競争優位性の構築) 7. タイミング(隣接市場への展開タイミング)

まとめ

ピーター・ティールの7つの質問は、革新的なビジネスを創造するための強力なフレームワークです。これらの質問を通じて、従来の常識にとらわれない新しい視点を獲得し、持続的な競争優位性を構築することができます。

Key Takeaways

- 10倍の技術的優位性を目指せ:わずかな改善ではなく、圧倒的な差別化を追求することで、真の競争優位性を築ける

- 小さな市場から独占を始めよ:大きな市場での競争よりも、小さな市場での100%シェアから始める方が成功確率が高い

- チーム作りが成功の8割を決める:技術やアイデアが優れていても、適切なチームがなければ成功は困難

- 販売戦略は開発と同じくらい重要:「良いプロダクトは勝手に売れる」という幻想を捨て、戦略的な販売チャネルを構築する

- 10-20年先を見据えた永続性を確保せよ:短期的な成功ではなく、長期的な独占的地位を築くことを目指す

- 隠れた真実の発見が最大の武器:「賛成する人がほとんどいない大切な真実」を見つけることで、真の差別化が可能になる

- 評価は総合的に判断する:7つのうち5つ以上で高得点を取れる事業が成功可能性が高い

現代のマーケターにとって、これらの質問は単なる理論ではなく、日々の業務で活用できる実践的なツールです。新規事業の企画、マーケティング施策の評価、競合分析など、様々な場面でこのフレームワークを活用し、常識を疑い、新しい価値を創造していきましょう。

ティールの言葉を借りれば、「今僕たちにできるのは、新しいものを生み出す一度限りの方法を見つけ、ただこれまでと違う未来ではなく、より良い未来を創ること——つまりゼロから1を生み出すことだ」。この7つの質問を武器に、皆さんも「0から1」を生み出すマーケターとして活躍されることを期待しています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c1cfce6.dd0da7eb.4c1cfce7.94adccf3/?me_id=1278256&item_id=13628139&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F4639%2F2000002354639.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)