はじめに

「戦略は素晴らしい。でも、誰が実行するんですか?」

マーケティング担当者のあなたは、こんな疑問を抱いたことはありませんか。高額なコンサルティングフィーを払って受け取ったのは、美しいパワーポイント資料だけ。実際の施策実行は社内に丸投げされ、成果が出なければ「実行が甘かった」と責任を問われる――。

2024年、経営コンサルタント業の倒産件数は154件と過去最多を記録しました。(東京商工リサーチのデータ)筆者はこの数字は、単なる景気や少数規模からできる業務内容などが問題ではないと考えています。「外から言いたいことだけ言って、リスクを取らないコンサル」に対する市場の明確なNOと言われているのではないでしょうか。つまり、「知識だけを提供して終わり」というビジネスモデルの限界です。

本記事では、なぜ従来型のコンサルティングモデルが機能不全に陥っているのか、そして今後のビジネスで真に価値を生み出すマーケターや経営者が持つべき「実行者思考」について、データと事例をもとに徹底解説します。この記事を読めば、あなたは明日から「アドバイスを聞く側」ではなく「自ら実行して成果を出す側」に立つための具体的なアクションを手に入れることができます。

なぜ今「コンサル不要論」が加速しているのか

市場が突きつけた3つの現実

1. 情報のコモディティ化

インターネットの普及により、かつてコンサルタントだけが持っていた「情報」や「フレームワーク」は誰でもアクセス可能になりました。PEST分析やSWOT分析、Who/What/How思考などのマーケティングフレームワークは、検索すれば無料で学べます。

さらに、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、基本的な市場分析やフレームワーク適用は誰でも数分で完了できるようになりました。コンサルタントが数百万円で提供していた競合分析レポートを、ChatGPTが数十秒で作成できる時代です。今や人間が行うよりも精度高く、幅広い範囲を、素早く完了してしまうのです。

| コンサルタントが提供してきた「価値」 | 現在の状況 | 誰でもアクセス可能? |

|---|---|---|

| マーケティングフレームワーク | 無料で検索可能、YouTube解説動画多数 | ✓ |

| 市場分析・競合調査 | ChatGPTで数分で作成可能 | ✓ |

| 消費者インサイト分析 | AIツールでデータ分析可能 | ✓ |

| 戦略立案のテンプレート | 書籍、オンライン教材で学習可能 | ✓ |

| 基本的なSWOT/PEST分析 | AIが数秒で生成 | ✓ |

2. 内製化(インハウス化)の加速

企業は気づき始めました。「外部に依存するより、社内で実行できる体制を作る方が長期的に有利だ」と。

全米広告主協会(ANA)の調査によると、マーケティング業務を内製化にしている企業は、2008年に42%→13年に58%→18年に78%→23年に82%と年々増加しています。

考えられる理由

- マーケティングの知見を社内に溜めたい

- マーケティング専任者を採用したから

- 外注費用を削減したいから(特に手数料)

特に注目すべきは、代理店への平均手数料率が20%という現実です。年間1億円の広告費を使う企業なら、年間2,000万円を手数料として支払っているということになります。この手数料を削減し、社内の人材育成や実行体制の構築に投資する方が、長期的にはROIが高いと判断する企業が増えているのです。

3. 実行支援への需要シフト

当たり前ですが、クライアント企業が本当に求めているのは、「きれいな戦略資料」ではなく「実際に成果が出る実行」です。

ある工場の社長が「もっと生産性を上げよう!」と号令をかけても、誰も動きません。なぜなら、知識だけでは人は動かないからです。トヨタ生産方式もリーンシックスシグマも、本を読めば理解できます。しかし、それを現場に定着させ、習慣化し、成果につなげるには、現場に入り込んだ実行支援が不可欠なのです。

従来型コンサルの3つの致命的な問題

なぜ従来型のコンサルティングモデルは機能不全に陥っているのでしょうか。3つの構造的問題を見ていきましょう。

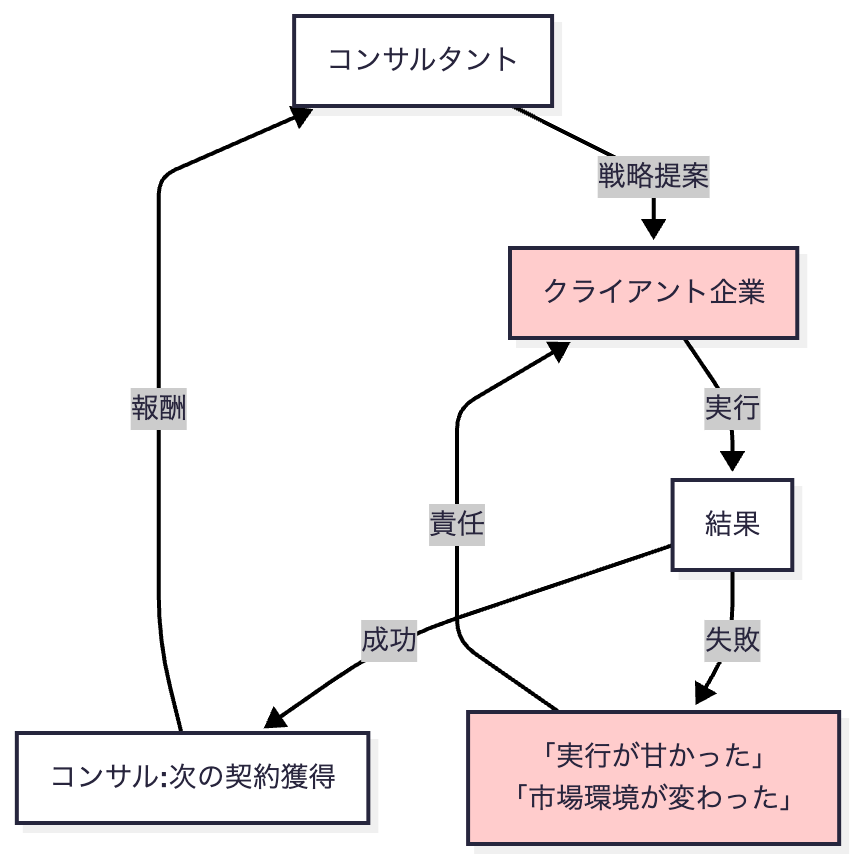

問題1:「リスクを取らない」構造

外部アドバイザーという立場の限界

最も根本的な問題は、コンサルタントがリスクを取らない構造にあります。

この図が示すように、コンサルタントは成功すれば実績として語り、失敗すれば実行側の問題にできるという、リスクが極めて限定的な立場にいます。

数字で見る責任の非対称性

| ステークホルダー | 成功時の利益 | 失敗時の損失 | 責任の所在 |

|---|---|---|---|

| コンサルタント | フィー獲得、実績化 | 次回契約なし程度 | 限定的 |

| クライアント企業 | 事業成長 | 予算損失、機会損失、人材流出 | 全責任 |

| 経営者・担当者 | 評価向上 | 降格、解雇リスク | 個人に帰属 |

この非対称性こそが、「口だけコンサル」を量産する構造的要因です。自分の給料や地位が結果に直結しないなら、無難な提案をして、美しい資料を作り、契約期間を無事に終えることが最適戦略になってしまいます。テレビに出ている口出ししかしないコメンテーターと全く同じです。

問題2:「戦略だけ」という不完全な価値提供

戦略と実行の断絶

継続的な売上や利益は真の価値は実行によってのみ生まれます。

具体的にはマーケターは下記の4つを自ら動くことが求められます。

- 消費者理解:凡人と狂人に憑依するレベルでの深い洞察

- ブランド設計:Who/What/Howの明確化と実行

- マーケティングコンセプト:プレファレンスを高める具体的施策

- 実行とPDCA:日々の改善と検証

問題3:「現場を知らない」理論偏重

象牙の塔からの提案

多くのコンサルタントは、MBAで学んだフレームワークと他社事例を組み合わせて提案を作るだけです。しかし、マーケティングの本質は現場にある顧客の声、競合の動き、チームの実力にあります。

例えば、Who/What/How分析を適用する際:

従来型コンサルのアプローチ:

Who: 30代女性、年収500万円以上、都市部在住

What: 時短と品質の両立

How: デジタル広告とインフルエンサーマーケティング

実行できるマーケターのアプローチ:

Who:

- 実際の顧客100人にインタビュー

- なぜこのカテゴリーを選ぶのか深堀り

- JOB(きっかけ、欲求、抑圧、報酬)を具体化

What:

- 競合15社の便益を実際に体験して比較

- 自社の独自性をPOD/POP/POFで検証

- RTB(信じられる理由)をデータで裏付け

How:

- まず小規模テストで仮説検証

- 週次でPDCAを回して改善

- 3ヶ月で施策を10回以上アップデート

この違いが、成果の違いを生みます。

実行こそが価値を生む時代へ

「思考」から「行動」へのパラダイムシフト

新規事業やスタートアップの世界では、すでに「戦略より実行力」という考え方が主流になっています。なぜなら:

戦略は模倣できる、実行力は模倣できない

どんなに差別化された戦略を立案しても、競合は数ヶ月でキャッチアップできます。しかし、組織に根付いた実行力、チームの機動力、改善のスピードは簡単には真似できません。

Appleの成功を見て、「ユーザー体験重視の戦略」を真似する企業は無数にあります。しかし、Appleレベルの実行力(デザイン、製造、マーケティング、リテールの統合)を真似できる企業はほとんどありません。

マーケティングにおける実行力の具体例

プレファレンス(好意度)向上のアプローチは、まさに実行力の結晶と結果です:

このサイクルを週次で回せるか、月次でしか回せないかが、成果の差を生みます。コンサルタントに月1回のミーティングで報告を受けるスタイルでは、市場の変化に追いつけません。

内製化がもたらす3つの決定的なメリット

メリット1:PDCAサイクルの劇的な高速化

| 指標 | 外注時 | 内製化後 |

|---|---|---|

| 施策の意思決定速度 | 数週間 | 数時間〜数日 |

| データ確認頻度 | 月1回 | リアルタイム |

| 改善サイクル | 月1〜2回 | 週1〜毎日 |

| 年間の改善回数 | 12〜24回 | 52〜365回 |

この差が、年間で10倍以上の改善機会の差を生みます。

メリット2:ナレッジの社内蓄積

外注では、プロジェクトが終わると知見も一緒に去っていきます。内製化では:

- 失敗からの学びが組織の財産になる

- 成功パターンが再現可能になる

- 人材が育つことで組織能力が向上する

- データが自社資産として蓄積される

メリット3:コストの最適配分

代理店手数料20%を削減できれば:

年間広告費1億円の企業の場合:

- 削減できる手数料:2,000万円/年

- この予算で可能なこと:

- 優秀なマーケター2名の採用(年収800万円×2)

- マーケティングツールへの投資(年間400万円)

- 追加の広告予算として再投資

5年間で1億円以上の差が生まれます。

生き残るコンサルと消えるコンサルの決定的な違い

すべてのコンサルタントが不要になるわけではありません。価値あるコンサルタントは、以下の特徴を持っています:

特徴1:自らリスクを取る

成果報酬型の契約モデル

優秀なコンサルタントは、固定フィーだけでなく成果に連動した報酬体系を受け入れます:

| 契約モデル | 従来型 | 新世代型 |

|---|---|---|

| 基本報酬 | 月額100万円(固定) | 月額50万円(基本) |

| 成果報酬 | なし | 売上成長の5%、上限500万円/月 |

| リスク | ゼロ | 成果が出なければ基本報酬のみ |

| アップサイド | 限定的 | 大きな成功で大きなリターン |

これは、「自分の提案に自信がある」「本気で事業成長に貢献する」というメッセージです。

特徴2:実行まで一貫して関わる

ハンズオン支援の実践

価値あるコンサルタントは、以下のように実行に深く関与します:

| 支援レベル | 従来型コンサル | 実行できるコンサル |

|---|---|---|

| 戦略立案 | ✓ | ✓ |

| 施策設計 | △(概要のみ) | ✓(詳細まで) |

| チーム編成支援 | ✗ | ✓ |

| 実行支援 | ✗ | ✓(一緒に手を動かす) |

| PDCA伴走 | ✗ | ✓(週次〜月次) |

| ナレッジ移転 | ✗ | ✓(マニュアル化・研修) |

特徴3:専門性の深さと更新速度

AIに代替できない人間の価値

2025年現在、ChatGPTは基本的な市場分析やフレームワーク適用を数秒で完了できます。しかし、以下は依然として人間にしかできません:

| 能力 | AIの限界 | 人間の強み |

|---|---|---|

| 文脈理解 | 一般論に留まる | 業界・企業特有の文脈を理解 |

| 創造性 | 既存データの組み合わせ | 全く新しいアイデアの創出 |

| 意思決定 | 選択肢の提示まで | リスクを取った決断 |

| 人を動かす力 | 不可能 | 組織変革、モチベーション喚起 |

| 暗黙知の理解 | 言語化されたもののみ | 空気を読む、現場の肌感覚 |

優秀なコンサルタントは、AIをツールとして使いこなしながら、人間にしかできない価値提供に集中します。

マーケターと経営者が持つべき「実行者思考」

外部コンサルに依存しない組織を作るには、マーケターと経営者自身が「実行者思考」を身につける必要があります。

実行者思考の5つの柱

1. オーナーシップ:「自分の責任」として捉える

「コンサルが言ったから」「上司の指示だから」という他責思考を捨て、すべてを自分の責任として引き受ける姿勢が実行者の出発点です。

Bad例:

「代理店の提案した戦略で失敗した」

「上司が承認したから実行した」

Good例:

「代理店の提案を鵜呑みにせず、自ら検証すべきだった」

「承認された戦略でも、市場の変化に応じて自ら修正すべきだった」

この違いが、次の行動を変えます。

2. 仮説思考:「完璧な情報」を待たない

ビジネスは確率のゲームです。完璧な情報が揃うのを待っていては、競合に先を越されます。

実行者のアプローチ:

- 60%の確信があれば小規模テストを開始

- 結果から学び、仮説を修正

- 成功確率が80%になった時点で本格展開

- 常にPlan Bを用意しておく

3. データドリブン:「感覚」ではなく「数字」で判断

実践的なデータ活用:

| データの種類 | 見るべき指標 | アクション |

|---|---|---|

| 認知データ | ブランド認知率、想起率 | プロモーション施策の効果測定 |

| プレファレンスデータ | NPS、好意度スコア | ブランド体験の改善 |

| 行動データ | CVR、購入頻度、客単価 | 施策の優先順位付け |

| 競合データ | シェア推移、価格動向 | ポジショニングの見直し |

重要なのは、データを集めることではなく、データから意思決定することです。

4. 高速PDCA:「完璧」より「早く回す」

月1回のPDCAサイクルと週1回のPDCAサイクルでは、年間で約50回の学習機会の差が生まれます。これは、競合に対する圧倒的な優位性になります。

高速PDCAの実践例:

| 施策 | 従来の進め方 | 高速PDCAでの進め方 |

|---|---|---|

| SNS広告 | 月1回レポート確認 | ・毎日AM10時にダッシュボード確認 ・週2回でクリエイティブ改善 |

| LP改善 | 四半期に1回リニューアル | ・2週間に1回A/Bテスト実施 ・勝ちパターンを即座に採用 |

| メルマガ | 月2回配信、開封率のみ確認 | ・週1回配信、開封率・CTR・CVRをセット分析 ・件名とCTAを毎回改善 |

5. リスクテイキング:「失敗を恐れない」文化の醸成

実行者は、失敗を避けるのではなく、失敗から学ぶことを前提にします。重要なのは:

- 小さく早く失敗する(1,000万円の失敗を1回より、100万円の失敗を10回)

- 失敗を共有する(隠さず、学びとして組織に蓄積)

- 失敗した人を評価する(挑戦しない人より、挑戦して失敗した人を評価)

事例:Amazon

Amazonは「失敗を祝う文化」で知られています。Fire Phoneは大失敗でしたが、その学びがAlexaやEcho開発につながりました。Jeff Bezosは「大きく賭けて大きく失敗することを恐れない」と公言しています。

リスクを取る覚悟がビジネスを前進させる

なぜ日本企業はリスクを取れないのか

多くの日本企業が「コンサルに丸投げ」してしまう背景には、リスク回避の文化があります。

リスク回避の3つの罠

| 罠 | 具体例 | 結果 |

|---|---|---|

| 意思決定の分散 | 「コンサルが推奨したから」と責任を外部化 | 誰も本気で実行しない |

| 完璧主義 | すべてのリスクを排除してから動く | 市場機会を逃す |

| 失敗への過度な恐怖 | 1回の失敗で評価が決まる | 挑戦しない文化が根付く |

しかし、現実は逆です。リスクを取らないことが最大のリスクなのです。

リスクを取らないことのコスト

| コスト | 具体例 | 5年間の累積損失 |

|---|---|---|

| 機会損失 | 競合が先行し市場シェアを取られる | 売上10億円規模 |

| 学習機会の喪失 | 失敗から学べず、組織能力が向上しない | 算出困難だが甚大 |

| 人材流出 | 挑戦できない環境に優秀な人材が愛想を尽かす | 採用・育成コスト数億円 |

| イノベーション停滞 | 新規事業が生まれず、既存事業が衰退 | 企業の存続リスク |

リスクを「管理」して前進する方法

リスクを取るとは、無謀な賭けをすることではありません。リスクを理解し、管理しながら前進することです。

リスクマネジメントの実践ステップ

ステップ1:リスクの可視化

| リスクの種類 | 具体例 | 発生確率 | 影響度 | 優先度 |

|---|---|---|---|---|

| 市場リスク | 競合の参入 | 高 | 大 | A |

| 実行リスク | チームのスキル不足 | 中 | 大 | A |

| 財務リスク | 予算超過 | 低 | 中 | B |

| レピュテーションリスク | ブランドイメージ低下 | 低 | 大 | B |

ステップ2:リスクの低減策

優先度Aのリスクに対して、具体的な対策を立てます:

例:市場リスク(競合の参入)

- 対策1:特許や商標で法的保護

- 対策2:顧客ロイヤルティプログラムで囲い込み

- 対策3:スピードで圧倒(競合が真似する前に市場を席巻)

ステップ3:段階的なリスクテイク

この段階的アプローチなら、最悪でも100万円の損失で済みます。一方、いきなり5,000万円を投じて失敗すれば、企業に大きなダメージを与えます。

実践ステップ:内製化とアカウンタビリティの構築

では、実際に「コンサル依存」から脱却し、自社で実行できる組織を作るには何をすべきか。具体的なステップを示します。

ステップ1:現状の棚卸しと目標設定(1ヶ月)

やるべきこと

| アクション | 具体的な手法 | アウトプット |

|---|---|---|

| 外注状況の可視化 | 全マーケティング予算を外注/内製に分類 | 外注比率レポート |

| コスト分析 | 手数料、固定費、変動費を算出 | コスト削減ポテンシャル試算 |

| スキルギャップ分析 | 内製化に必要なスキルと現状のギャップ特定 | スキルマップ |

| 優先順位付け | どの領域から内製化するか決定 | 内製化ロードマップ |

成功のコツ

まずすべてを内製化しようとしないこと。例えばリスティング広告の特定キャンペーンだけ内製化して、他は代理店に任せる、といった部分的アプローチから始めるのが現実的です。

ステップ2:人材の確保と育成(3〜6ヶ月)

3つの選択肢

| 選択肢 | メリット | デメリット | 適するケース |

|---|---|---|---|

| 新規採用 | 即戦力、外部知見の導入 | コスト高、採用リスク | 予算に余裕がある |

| 既存社員の育成 | 自社理解が深い、離職リスク低 | 時間がかかる、スキル限界 | 長期的な組織作り |

| 副業・業務委託 | 柔軟、コスト効率的 | コミットメント限定的 | 短期的な穴埋め |

推奨アプローチ: この3つを組み合わせるハイブリッドモデルです。例えば:

- コアメンバー:正社員2名(リーダー+実務担当)

- サポート:業務委託1名(専門スキル補完)

- 育成枠:既存社員1名(将来の中核人材候補)

育成プログラムの例

3ヶ月集中プログラム:

| 週 | テーマ | 実践課題 |

|---|---|---|

| 1-2週 | マーケティング基礎(Who/What/How) | 自社分析レポート作成 |

| 3-4週 | データ分析基礎 | GA4・広告管理画面の習得 |

| 5-6週 | 広告運用基礎 | 小規模キャンペーン実施 |

| 7-8週 | コンテンツマーケティング | 記事企画・制作 |

| 9-10週 | 効果測定とPDCA | 施策の改善提案 |

| 11-12週 | 統合演習 | 月間マーケティングプラン策定 |

ステップ3:ツールとプロセスの整備(1〜2ヶ月)

必須ツールセット

| カテゴリ | ツール例 | 役割 | 月額コスト目安 |

|---|---|---|---|

| 広告運用自動化 | Shirofune | 入札最適化、レポート自動化 | 10万円〜 |

| MA(マーケティングオートメーション) | HubSpot, SATORI | リード育成、スコアリング | 5万円〜 |

| アクセス解析 | GA4, Adobe Analytics | ユーザー行動分析 | 無料〜30万円 |

| プロジェクト管理 | Asana, Notion | タスク管理、情報共有 | 1万円〜 |

| BI(ビジネスインテリジェンス) | Tableau, Looker Studio | データ可視化 | 無料〜10万円 |

合計:月額20〜50万円程度

これは、代理店手数料(例:月額200万円)の1/4〜1/10です。

PDCAプロセスの標準化

週次マーケティングミーティングのアジェンダ例:

1. 前週の振り返り(30分)

- KPI達成状況(認知、獲得、エンゲージメント)

- うまくいったこと/いかなかったこと

2. データ分析と洞察(30分)

- 異常値の発見と原因分析

- 競合動向の変化

3. 今週のアクション決定(30分)

- 改善施策の優先順位付け

- 担当者とデッドライン明確化

4. 中長期戦略の確認(10分)

- 全体目標との整合性チェック

ステップ4:段階的な内製化実行(6〜12ヶ月)

3フェーズアプローチ

| フェーズ | 期間 | 状態 | 外注依存度 | 目標 |

|---|---|---|---|---|

| Phase 1: 学習期 | 1〜3ヶ月 | 代理店主導+社内メンバー同席 | 90% | ノウハウ吸収 |

| Phase 2: 共同期 | 4〜8ヶ月 | 社内主導+代理店サポート | 50% | 実行能力獲得 |

| Phase 3: 自走期 | 9〜12ヶ月 | 社内完全内製+スポット相談 | 10% | 完全自走 |

成功指標(KPI):

| 指標 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |

|---|---|---|---|

| 社内で意思決定できる施策の割合 | 20% | 60% | 90% |

| 代理店への質問回数/週 | 10回 | 3回 | 0.5回 |

| 施策実行のリードタイム | 2週間 | 4日 | 1日 |

| KPI達成率 | 基準値 | +10% | +30% |

ステップ5:成果の可視化とアカウンタビリティ(継続)

アカウンタビリティの文化を作る

内製化の最大のメリットは、「誰が何に責任を持つか」が明確になることです。

役割責任マトリクス(RACI)の例:

| タスク | 担当者A | 担当者B | マネージャー | 経営層 |

|---|---|---|---|---|

| 月間KPI設定 | C | C | A | I |

| 広告運用 | R | C | A | - |

| コンテンツ制作 | C | R | A | - |

| 効果測定レポート | R | - | A | I |

| 予算承認 | - | - | R | A |

凡例: R=実行責任、A=説明責任、C=相談、I=情報共有

成果の可視化ダッシュボード

経営層が見るべき5つの指標:

| 指標 | 目標 | 実績 | 達成率 | 前月比 |

|---|---|---|---|---|

| 新規顧客獲得数 | 100件 | 123件 | 123% | +15% |

| 顧客獲得コスト(CAC) | ¥50,000 | ¥45,000 | 111% | -10% |

| マーケティングROI | 300% | 350% | 117% | +50% |

| ブランド認知率 | 30% | 28% | 93% | +3% |

| NPS(顧客推奨度) | 40 | 45 | 113% | +5 |

このダッシュボードを月次で経営会議に報告することで、マーケティング部門のアカウンタビリティが明確になります。

まとめ

本記事では、なぜ「外から言いたいことだけをアドバイスしていてリスクをとらないコンサル」が今後不要になるのか、そして代わりに何が求められるのかを徹底的に解説しました。

Key Takeaways

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| コンサル不要論の本質 | 情報のコモディティ化、内製化の加速、実行支援への需要シフトにより、「戦略だけ」のコンサルは淘汰される |

| 従来型コンサルの3つの問題 | ①リスクを取らない構造、②戦略と実行の断絶、③現場を知らない理論偏重 |

| 実行力の重要性 | 戦略は模倣可能だが実行力は模倣困難。 |

| 内製化の3大メリット | ①PDCAサイクルの高速化(年間10倍以上)、②ナレッジの社内蓄積、③コストの最適配分(5年で1億円以上の差) |

| 実行者思考の5つの柱 | ①オーナーシップ、②仮説思考、③データドリブン、④高速PDCA、⑤リスクテイキング |

Next Action:明日から始められる3つのステップ

Step 1:現状を数字で把握する(今日中)

- 現在のマーケティング予算のうち、外注と内製の比率を計算

- 代理店への手数料を年間で算出

- この手数料で何ができるか(人材採用、ツール導入など)を試算

Step 2:小さく始める(今週中)

- 最も効果測定しやすい施策を1つ選ぶ(例:リスティング広告の1キャンペーン)

- その施策だけ内製化または実行支援型のコンサルに切り替え

- 週次でデータを確認し、改善を回す

Step 3:学びを共有する(今月中)

- 内製化した施策の成果を社内で共有

- うまくいったこと/いかなかったことを言語化

- 次に内製化する領域を決定

最後に:「実行者」としてのあなたへ

この記事を読んでいるあなたは、すでに「何かを変えたい」と思っている実行者の素質があります。重要なのは、完璧な計画を立てることではなく、まず一歩を踏み出すことです。

マーケティングは「選ばれる確率を高めるゲーム」です。そして、その確率を高める唯一の方法は、実行し、学び、改善し続けることです。

外部コンサルに丸投げしていては、この学習サイクルは回りません。自らリスクを取り、実行し、時には失敗しながらも前進し続ける――それこそが、これからのビジネスで勝ち残るための唯一の道です。

さあ、今日からあなたも「実行者」になりましょう。