はじめに

マーケターの皆さんは、こんな課題に直面していませんか?

「既存顧客のロイヤルティを高めながら、新規顧客も獲得したい」「オンラインとオフラインの連携をもっと強化したい」「ブランド拡張を成功させる方法を知りたい」「海外展開で苦戦している」

これらの課題に対して、一つの企業が圧倒的な成果を上げ続けています。それが、家具・インテリア業界のリーディングカンパニー、ニトリです。

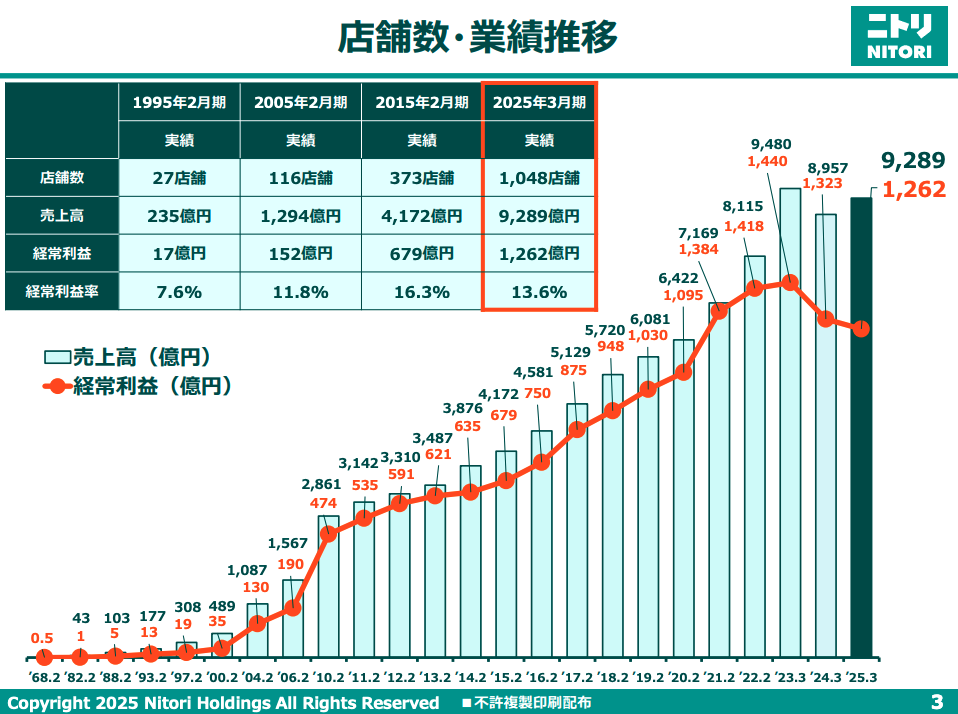

2025年3月期の決算では、売上高9,289億円、37期連続増収という驚異的な記録を更新しました。この成長を支えているのは、単なる「安さ」ではありません。顧客との深いエンゲージメントを築く巧妙なマーケティング戦略があるのです。

本記事では、ニトリの最新決算データを詳しく分析し、マーケターが今すぐ実践できる戦略のエッセンスを抽出していきます。

驚異の成長軌跡:数字が語るニトリの強さ

基本業績の分析

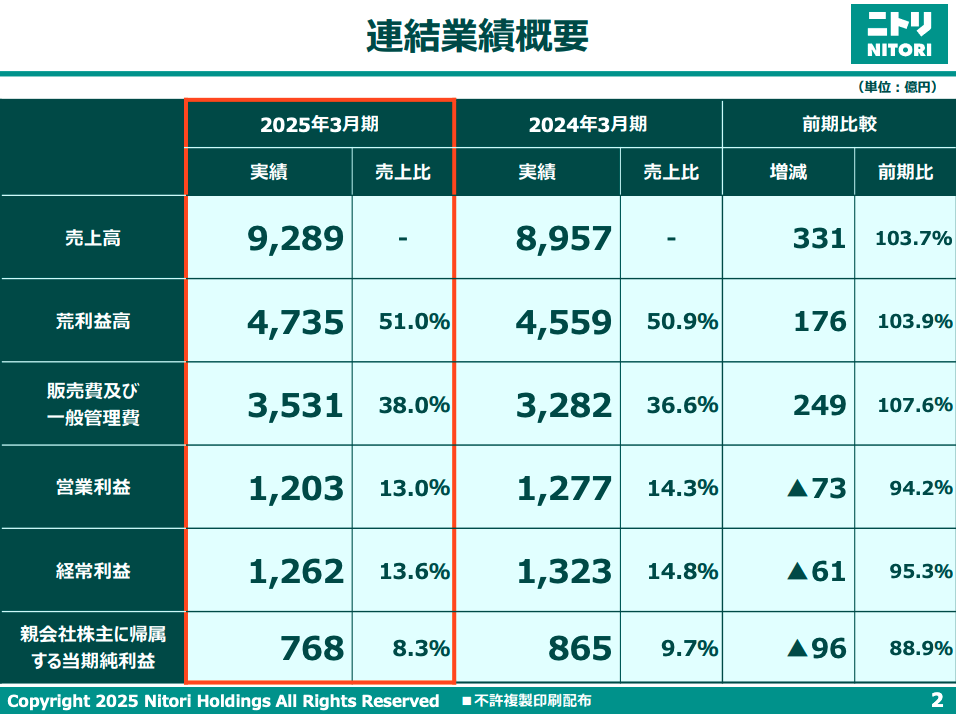

まず、ニトリの基本的な業績数字から見ていきましょう。2025年3月期の連結売上高は9,289億円(前期比103.7%)と、着実な成長を遂げています。

ここで注目したいのは、売上高だけでなく、荒利益率が51.0%という高い水準を維持していることです。一般的に小売業の荒利益率は20-30%程度であることを考えると、この数値は驚異的です。

なぜこれほど高い荒利益率を実現できるのでしょうか。その秘密は「製造小売業(SPA)」というビジネスモデルにあります。ニトリは商品の企画から製造、販売まで一貫して手がけることで、中間マージンを削減し、同時に品質管理も徹底しています。なお、製造小売業として有名な企業はセブン&アイHD、イオン、ファーストリテイリングなどがあります。

店舗展開の戦略的意図

店舗数の推移も興味深いデータです。2025年3月期末で1,048店舗(国内のみだと835店舗)を展開していますが、その内訳を見ると戦略的な意図が見えてきます。

| 業態 | 店舗数 | 特徴 |

|---|---|---|

| ニトリ・EX | 566店舗 | メイン業態、家具・インテリア総合 |

| デコホーム | 172店舗 | 小物・雑貨特化、女性向け |

| Nプラス | 44店舗 | 女性向けアパレル |

| 島忠 | 53店舗 | ホームセンター業態 |

この多業態展開は、単なる規模拡大ではありません。それぞれが異なる顧客セグメントをターゲットにした、巧妙な市場細分化戦略なのです。

オムニチャネル戦略の成功要因

アプリ会員2,256万人が示すデジタル変革

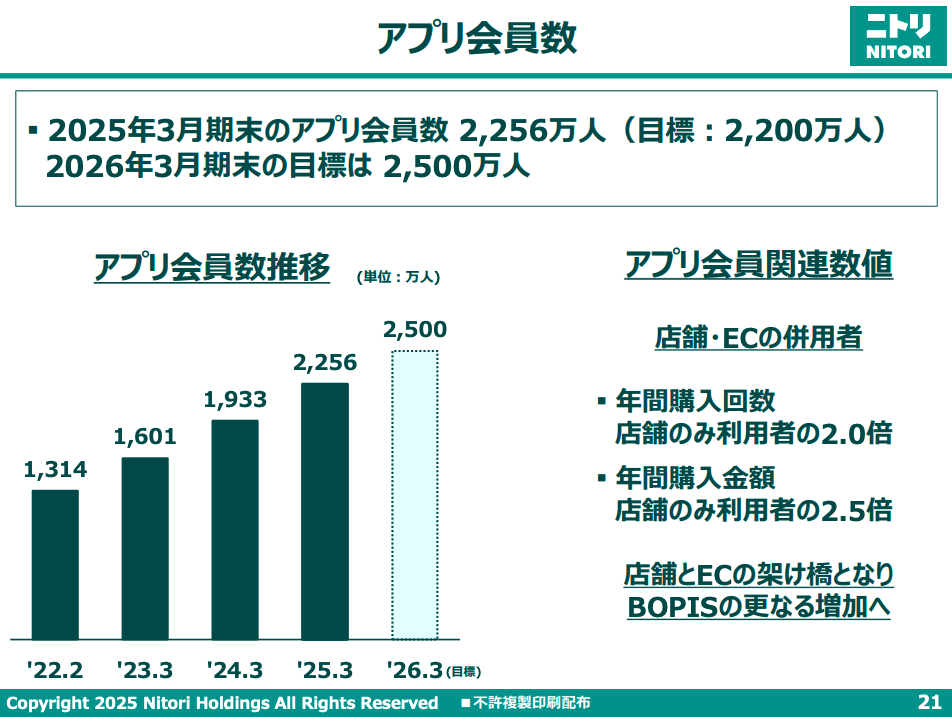

ニトリのデジタル戦略で最も注目すべきは、アプリ会員数の伸びです。2025年3月期末で2,256万人(目標2,200万人を上回る達成)という数字は、単なる会員獲得以上の意味を持っています。

重要なのは、店舗・ECの併用者の行動パターンです。併用者は店舗のみ利用者と比較して、年間購入回数が2.0倍、年間購入金額が2.5倍となっています。これは、オムニチャネル戦略が確実に収益向上に寄与していることを示しています。

BOPIS(Buy Online, Pick-up In Store)の威力

ニトリが力を入れているBOPIS(オンラインで購入、店舗で受取)は、まさにオムニチャネルの真骨頂です。顧客にとっては配送費の節約と迅速な商品受取が可能になり、企業にとっては配送コストの削減と店舗への集客効果が期待できます。

新しいEC・アプリでは、商品の受取り方法から選択でき、送料や最短納期、店舗在庫まで一覧表示される仕組みになっています。これにより、顧客は自分にとって最適な購入方法を選択できるのです。

通販事業の好調な成長

2025年3月期の国内通販売上高は954億円(前期比109.5%)と好調に推移しています。特に注目すべきは、売上EC化率が13.2%に達していることです。これは、リアル店舗とデジタルチャネルの相互補完がうまく機能していることを示しています。

また、ライブコマース視聴者数が累計935万人(前期比148.0%)と大幅に増加していることも見逃せません。これは、単なるECサイトを超えた、エンターテインメント性のある購買体験を提供していることを意味します。

商品開発力とブランド戦略

「お、ねだん以上。」を支える商品開発

ニトリの商品開発力は、決算資料からも明確に読み取れます。家具、ホームファッション、家電の各カテゴリーで、機能性とデザイン性を両立させた商品を継続的に投入しています。

例えば、チェストベッド「ジオ」は、中型チェスト1台分の大容量収納を実現しつつ、高さ32cmまでの収納ケースも収まる床板下収納を備えています。これは、都市部の住宅事情を考慮した、まさに顧客ニーズに応える商品設計です。

プライベートブランド戦略の深化

家電分野では「常識を超える機能」と「衝撃の価格」を両立させる商品開発を進めています。65型テレビを99,900円(税込)で販売し、5年保証まで付けるという戦略は、従来の家電メーカーの価格体系を根本から見直させるインパクトがあります。

これは単なる価格競争ではありません。「本当に必要な機能に絞り込む」という明確な商品思想に基づいた戦略的価格設定なのです。

セグメント別戦略の巧妙さ

デコホーム:女性層深耕の成功例

デコホーム事業では、既存店売上高前年比107.4%という好調な数字を記録しています。この成功の背景にあるのは、「いつも、低価格。」シリーズの展開と人気商品の価格見直しです。

デコホームの商品展開を見ると、女性の購買心理を深く理解した戦略が見えてきます。シマエナガのクッション(1,190円)や猫の時計(1,790円)など、可愛らしさと実用性を兼ね備えた商品で、感情に訴える購買体験を提供しています。

Nプラス:アパレル参入の戦略的意図

Nプラス事業は44店舗と規模はまだ小さいものの、「トータルコーディネートの大人服」というコンセプトで、新たな顧客層の開拓を進めています。

ダウンパンツシリーズが累計7.9万本を突破するなど、着実に支持を獲得しています。これは、インテリアブランドのニトリが培った「暮らし全体をコーディネートする」という価値提案を、アパレル領域にも展開している例と言えるでしょう。

海外展開戦略の現在地

アジア展開の地域別アプローチ

ニトリの海外事業は213店舗まで拡大していますが、各地域で異なるアプローチを取っているのが特徴です。

東アジア戦略

- 台湾:68店舗でデコホーム業態も展開

- 中国:100店舗で適正面積出店と効率化を推進

- 韓国:5店舗でEC事業を強化(Naverモール出店)

東南アジア戦略

- タイ:10店舗で電動ソファ等の高付加価値商品を訴求

- ベトナム:3店舗でグローバル旗艦店をオープン

- その他ASEAN諸国:各国の市場特性に応じた出店

特に注目すべきは、中国事業での「適正面積出店」戦略です。これまでの大型店舗から、坪効率を重視した小型店舗への転換を図っており、収益性を重視した出店戦略への転換が見られます。

地域特性に応じたマーケティング

各国でのマーケティング施策も興味深いものがあります。フィリピンでは三越BGCのメインエントランススペースで電動ソファの展示イベントを開催し、SNS販促も実施して認知拡大を図っています。

これは、各地域の商業施設の特性や消費者行動を理解した、現地適応型のマーケティング戦略と言えるでしょう。

デジタルマーケティングの進化

新EC・アプリ刷新の戦略的意図

2025年5月20日にリリースした新EC・アプリは、「暮らしの困りごとを解決する総合サイト」というコンセプトで設計されています。これは単なるUIの改善ではなく、ブランドポジショニングの進化を示しています。

従来の「商品を売るサイト」から「暮らしのソリューションを提供するプラットフォーム」への転換です。ブランドごとの特集ページや、カテゴリーでもブランドでも検索可能な仕組みにより、グループ全体のビジネス拡大を図っています。

ライブコマースの成功要因

ライブコマース視聴者数が累計935万人に達した背景には、単なる商品紹介を超えた、エンターテインメント性の高いコンテンツ作りがあります。商品説明を強化し、商品のおすすめポイントを画像内に追加することで、より具体的で分かりやすい訴求を実現しています。

これは、消費者の購買行動が「必要に迫られた購入」から「発見と体験を楽しむ購入」へと変化していることに対応した戦略と言えるでしょう。

サステナビリティマーケティングの実践

「NITORI Group Green Vision 2050」の戦略的価値

ニトリが策定した「NITORI Group Green Vision 2050」は、単なるCSR活動ではありません。これは、持続可能性をブランド価値に転換する長期戦略です。

サーキュラー(循環)ビジネスの推進では、カーテン回収、羽毛布団回収、タオル回収などを通じて、「お客様のお困りごとに寄り添う」という姿勢を示しています。これらの取り組みは、顧客との接点を増やし、ブランドロイヤルティを高める効果も期待できます。

商品・パッケージの資源化による差別化

「お、ねだん以上。」の価格・品質を維持しながら環境配慮を実現する取り組みは、競合他社との差別化要因にもなっています。

例えば、プラスチック製パッケージを紙製台紙と紐に変更したり、リサイクル原材料を使用したラグ・カーペット・収納シリーズを展開するなど、具体的な取り組みが顧客に見える形で実施されています。

2026年3月期の重点課題から読み解く今後の戦略

荒利対策の多角的アプローチ

2026年3月期の重点課題として挙げられている荒利対策は、以下の5つの軸で展開されます。

- 商品仕様の見直し:機能を絞り込みながら品質を維持

- 原材料の見直し:調達先の多様化とコスト最適化

- 生産拠点の見直し:地政学リスクを考慮した分散化

- サプライチェーンの見直し:物流効率の最大化

- プライベートブランドの拡充:島忠事業での展開加速

これらの取り組みは、単なるコスト削減ではありません。価値提供の最適化を図る戦略的な取り組みと位置づけられています。

ニトリ国内事業の売上対策

国内事業では、以下の3つの柱で売上拡大を図ります。

TVCM強化 従来のマス広告に加えて、デジタル連動を強化した統合的なコミュニケーション戦略を展開します。

EC・アプリ刷新・リアル店舗との連動 新しいプラットフォームを活用した、真のオムニチャネル体験の提供を目指します。

家電商品開発の強化・売場の拡大 「ニトリの家電」としてのブランド確立を進め、家電量販店とは異なる価値提案を強化します。

経費対策におけるデジタル化の推進

経費対策では、以下のような先進的な取り組みが計画されています。

- DCの自社化:物流部門と店舗内業務の生産性向上

- ドレージ自社化:物流コストの構造的削減

- デジタル・IT活用の新商品供給システム:業務効率の飛躍的向上

- コンタクトセンター・遠隔接客:顧客体験の質を維持しながらのコスト最適化

これらの取り組みは、単なる効率化を超えて、「その先の『暮らしの豊かさ』の提案」という新たな価値創造につながる可能性を秘めています。

マーケターが学ぶべき5つの重要な教訓

教訓1:オムニチャネルは「統合」ではなく「相互強化」

ニトリのオムニチャネル戦略で学ぶべきは、単にオンラインとオフラインを統合するのではなく、それぞれが相互に強化し合う関係を構築していることです。

店舗・ECの併用者が店舗のみ利用者の2.5倍の年間購入金額を示すように、チャネル間の相乗効果を最大化する設計が重要です。皆さんの事業でも、各チャネルの特性を活かしながら、顧客価値を向上させる方法を考えてみてください。

教訓2:ブランド拡張は「隣接領域」から始める

ニトリからデコホーム、そしてNプラスへの展開は、「暮らし」という共通テーマのもとで段階的に隣接領域に拡張している例です。

全く異なる分野への急激な拡張ではなく、既存顧客の生活シーンの中で自然に接点を持てる領域から始めることで、リスクを最小化しながらブランド価値を拡張しています。

教訓3:データドリブンと感情的価値の両立

ニトリの商品開発では、機能性を追求すると同時に、デザインや感情的価値も重視しています。デコホームのシマエナガクッションのような商品は、データ分析だけでは生まれません。

マーケターは、定量的なデータ分析と定性的な顧客インサイトを両立させ、理性と感情の両方に訴える価値提案を設計する必要があります。

教訓4:サステナビリティをコストではなく価値創造の機会として捉える

ニトリのサステナビリティ戦略は、環境負荷削減をコスト要因として捉えるのではなく、新たな顧客価値創造の機会として位置づけています。

回収サービスは顧客との新たな接点を生み、環境配慮商品は差別化要因となります。皆さんも、サステナビリティを制約ではなく、イノベーションの源泉として活用することを考えてみてください。

教訓5:海外展開では「現地適応」と「ブランド一貫性」のバランスが重要

ニトリの海外戦略では、各国の市場特性に応じたローカライゼーションを行いながら、「暮らしの豊かさを提供する」というブランドコアは一貫しています。

グローバル展開を検討する際は、どの部分を現地化し、どの部分をグローバルで統一するかの線引きを明確にすることが成功の鍵となります。

まとめ:ニトリから学ぶマーケティング成功の要諦

Key Takeaways

- 顧客中心のオムニチャネル設計:チャネル統合ではなく、顧客体験の最適化を目指すことで、併用者の購買額を単独利用者の2.5倍まで引き上げることが可能

- 段階的ブランド拡張戦略:「暮らし」という共通軸で隣接領域に展開することで、リスクを抑えながらも新市場を開拓できる

- データと感情の両立:機能性を追求しながらも、シマエナガクッションのような感情的価値を提供する商品開発が長期的な顧客関係を構築

- サステナビリティの価値化:環境配慮をコストではなく差別化要因として活用し、回収サービスを通じた新たな顧客接点の創出が可能

- グローバル展開のバランス戦略:現地適応と一貫性のバランスを取りながら、各市場の特性に応じたマーケティング施策を展開

- 継続的イノベーション:37期連続増収の背景には、商品開発、チャネル戦略、顧客体験の全領域での継続的な改善がある

- 長期視点での投資:アプリ開発や物流インフラなど、短期的にはコスト要因となる投資も、中長期的な競争優位性構築の観点から積極的に実行

ニトリの成功は、「お、ねだん以上。」というブランドプロミスを、あらゆる顧客接点で一貫して実現していることにあります。マーケターの皆さんも、自社のブランドプロミスを明確にし、それを体現する具体的な施策を継続的に実行することで、持続的な成長を実現できるでしょう。

今回の分析を参考に、皆さんの事業でも顧客価値創造を中心とした統合的なマーケティング戦略の構築に取り組んでみてください。