はじめに

みなさん、こんにちは。マーケティングを学び始めたばかりの方や、実務に取り組んでいる若手マーケターの方にとって、「なぜその商品が売れたのか」を理解することは、とても重要なスキルですよね。

でも、日々の業務に追われていると、こんな悩みを抱えていませんか?

「物価高が続く中で、どうやって商品を売ればいいんだろう?」「消費者のニーズがどんどん多様化していて、どこにフォーカスすべきか分からない」「競合との差別化ポイントが見つからない」

そんなときこそ、実際にヒットした商品を分析することが最高の学びになります。今回は、日経トレンディが発表した「2025年ヒット商品ベスト30」を徹底分析。物価高という逆風の中でも大ヒットを記録した商品たちから、これからのマーケティングに活かせるヒントを一緒に探っていきましょう。

この記事を読めば、2025年の消費トレンドの全体像が掴めるだけでなく、トップ5にランクインした商品の成功要因を深く理解できるようになります。さあ、一緒に「売れる理由」を紐解いていきましょう!

2025年ヒット商品の全体像:物価高でも「メリハリ消費」が活性化

2025年の消費トレンドを支えた2つの大きな潮流

2025年は物価高が続く厳しい環境でしたが、実は大型ヒットが続出した年でもありました。一見矛盾しているように思えますが、ここには明確な理由があります。

消費者は単純に「節約志向」に走ったわけではなく、「お金をかけるところにはかける」というメリハリある消費を実践したのです。この背景には、2つの大きな消費マインドの変化がありました。

体験最大化主義とは、一回の体験で得られる価値を最大化しようとする考え方です。タイパ(タイムパフォーマンス)を求める風潮も高まる中、「時間とお金」の価値がますます重視されるようになりました。そのため、消費者は予習・復習を欠かさず、体験を深めようとする行動が自発的に起こったのです。

もう一つがロジカル消費です。物価高で家計が圧迫される中、「安物買いの銭失い」を恐れる消費者が増え、価格に見合った価値を感じた商品を「指名買い」するようになりました。つまり、商品を選ぶ際に、より論理的に、より慎重に判断するようになったということですね。

消費者の「わがまま化」がヒットを生んだ

面白いことに、2025年のヒット商品を見ていくと、消費者の「わがまま」に応えた商品が多く売れています。例えば、Nintendo Switch 2は旧ソフトも高画質で遊べてデータの読み込み時間を短縮するなど、細かな不満を解消しました。また、「辛いのは嫌だけれど韓国発グルメを食べたい」という欲望に応えた「辛ラーメン トゥーンバ」なども軒並みよく売れました。

このように、消費者の多様化したニーズに対して、きめ細かく対応できた商品が支持を集めたのです。

SNSの潮目も変化:「見せたい欲」を満たす商品が人気に

SNSの使い方にも変化が見られました。不特定多数ではなく、身近な人に「センスのいい自分」を見せたい欲求が膨張したのです。

かばんにキーチャームなどをたくさん付けるファッショントレンドが復活したこともあり、個性をアピールできる「ラブブ」や、「平成女児売れ」で売れた「たまごっち」「セボンスター」など、リアルでも自慢でき、「見せたい欲」を満たす商品に人気が集中しました。

「アレンジ前提」の商品も躍進

さらに、「独自のアレンジを生み出して注目を集めたい」と消費者が躍起になった結果、アレンジ前提の商品も躍進しました。自分で好きな味や具材を選べる「麻辣湯(マーラータン)」や、他のドリンクとの組み合わせも楽しめる「アレンジ系希釈飲料」などがヒットしたのです。

2025年ヒット商品トップ5の詳細分析

それでは、ベスト5にランクインした商品を一つひとつ詳しく見ていきましょう。それぞれの商品がなぜヒットしたのか、マーケティングの視点から深掘りしていきます。

1位:大阪・関西万博withミャクミャク

商品概要

2025年の栄えある第1位は、大阪・関西万博withミャクミャクでした。2005年の「愛・地球博」を上回る計2500万人以上が来場し、関連グッズの売り上げが後押しして230億円以上の黒字を達成しました。

半年間の会期中に約2558万人が来場するという驚異的な集客力を見せ、公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズも飛ぶように売れました。

ヒットの理由

万博がこれほどまでに成功した背景には、「体験最大化主義」が大きく関係しています。入場予約の方法や会場内での楽しみ方が複雑だったことで、来場者は事前に情報を集め、「予習」してから訪れるようになりました。

その結果、予習用のガイドブックが売れるなど、万博そのものだけでなく、関連消費が活発化したのです。これは、単に「行く」だけでなく、「最大限に楽しむ」ために消費者が主体的に動いた良い例と言えます。

また、ミャクミャクというキャラクターの存在も大きかったです。独特のデザインが話題を呼び、SNSでもシェアされやすく、「見せたい欲」を満たす要素となりました。

マーケティングの学び

万博の成功から学べるのは、複雑さをあえて残すことで、消費者の主体性を引き出せるという点です。すべてを分かりやすく、簡単にするのではなく、ある程度の情報収集や準備を必要とすることで、消費者はより深くコミットし、体験の価値を最大化しようとします。

また、キャラクターマーケティングの重要性も再確認できます。ミャクミャクは単なるマスコットではなく、SNS時代に適したシェアしたくなる存在として機能しました。

2位:国宝

商品概要

第2位は、映画「国宝」です。圧倒的な"芸"を見せつけた歌舞伎映画が興行収入162億円を突破し、シニア層から若者への逆転拡散で本物の歌舞伎も潤しました。

ヒットの理由

この映画のヒットも、「体験最大化主義」の流れに乗ったものでした。映画を見た後、「復習」のために原作本を求める人が続出し、さらには本物の歌舞伎にまで学びと消費が及びました。

つまり、映画という一つのコンテンツで終わらず、関連する文化体験全体へと消費が広がっていったのです。これは、一つの商品が起点となって、より深い文化体験への入口となった好例と言えるでしょう。

また、シニア層が最初に映画を見て、その評判が若者層にも伝わっていくという逆転拡散も興味深いポイントです。通常、若者から発信されたトレンドが上の世代に広がることが多いのですが、この映画では逆のパターンが見られました。

マーケティングの学び

「国宝」の成功から学べるのは、一つのコンテンツから関連消費への導線を作ることの重要性です。映画だけで完結させるのではなく、原作、舞台、関連書籍など、多層的な体験を提供することで、消費者のエンゲージメントを高めることができます。

また、ターゲット層を固定せず、幅広い年齢層にリーチできるコンテンツの強さも感じられます。特に、シニア層からの口コミが若者に届くという新しい拡散パターンは、今後のマーケティング戦略を考える上で参考になるでしょう。

3位:Nintendo Switch 2

商品概要

第3位はNintendo Switch 2です。「発明」だった初代の2倍も売れるスタートダッシュを記録し、2世代目としては異例の「機種変更」感覚の需要を開拓してヒットしました。品薄に陥りながらも210万台超を販売しました。

ヒットの理由

Nintendo Switch 2のヒットには、消費者の「わがまま」に徹底的に応えたことが大きく貢献しています。旧ソフトも高画質で遊べる、データの読み込み時間を短縮するなど、ユーザーが感じていた細かな不満を一つひとつ解消しました。

これは、ロジカル消費の時代において非常に重要な戦略です。消費者は「なぜこの商品を買うべきか」という明確な理由を求めています。Nintendo Switch 2は、その理由を数多く提供することで、「指名買い」される商品となりました。

また、初代Switchからの「機種変更」という感覚を作り出したことも巧みです。スマートフォンのように、新しいバージョンが出たら買い替えるという習慣を、ゲーム機の世界にも持ち込んだのです。

マーケティングの学び

Nintendo Switch 2から学べるのは、既存ユーザーの不満点を徹底的にリサーチし、次世代商品で解決するというアプローチの重要性です。新しい機能を追加するだけでなく、既存の問題点を改善することが、ユーザーの満足度を高め、リピート購入につながります。

また、「機種変更」という概念を導入することで、買い替えサイクルを短縮し、継続的な売上を生み出すモデルを構築できる点も注目に値します。

4位:平成女児売れ

商品概要

第4位は平成女児売れというトレンドです。平成に"女児"だった世代が、懐かしさを求めて大散財しました。たまごっちの予約は前作の4倍、セボンスターの売り上げは前年比2倍になるなど、ノスタルジー消費が爆発しました。

ヒットの理由

このトレンドは、「見せたい欲」とノスタルジーの融合によって生まれました。平成に子供時代を過ごした世代が、SNSで「センスのいい自分」を見せるために、当時流行したアイテムを再び購入したのです。

たまごっちやセボンスターは、単なるおもちゃではなく、自分のアイデンティティを表現するツールとして機能しました。「私は平成女児だった」というストーリーを持つことで、SNS上で共感を得やすく、コミュニティ形成にもつながりました。

また、リアルでも自慢できる、持ち歩けるアイテムという点も重要です。デジタルだけでなく、物理的な形を持つことで、より強い所有欲と愛着を生み出しました。

マーケティングの学び

平成女児売れから学べるのは、ノスタルジーマーケティングの力です。特定の世代が共有する思い出や文化を刺激することで、強い購買意欲を引き出すことができます。

また、商品を単なる機能的な価値だけでなく、アイデンティティや物語を表現するツールとして位置づけることの重要性も分かります。消費者は商品を通じて自分を表現し、他者とつながりたいという欲求を持っているのです。

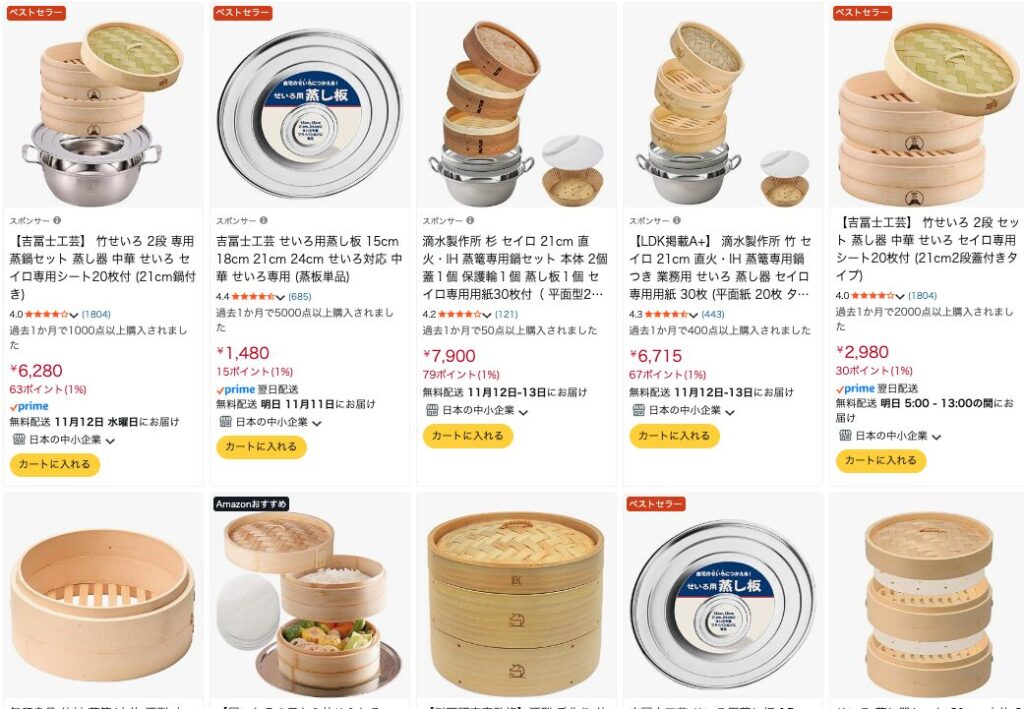

5位:せいろブーム

商品概要

第5位はせいろブームです。「実は初心者でも扱いやすい」ということが再認識された伝統的調理器具が大ブームとなり、無印良品の商品は発売10日間で完売、発売後の半年間は計画の4倍で推移しました。

ヒットの理由

せいろブームの背景には、家事効率化への強い欲求があります。物価高の中、外食を控えて自炊する人が増えましたが、同時に「手間をかけずに美味しいものを食べたい」というニーズも高まりました。

せいろは、野菜を重ねて蒸すだけで複数の料理が一度にできる便利さと、健康的な調理法という付加価値を兼ね備えていました。また、SNS映えするビジュアルも、「見せたい欲」を満たす要素として機能しました。

さらに、「実は初心者でも扱いやすい」という再認識がポイントです。従来、せいろは使い方が難しいと思われていましたが、SNSやYouTubeで使い方が広く共有されることで、心理的ハードルが下がりました。

マーケティングの学び

せいろブームから学べるのは、既存商品の再評価を促すことの可能性です。新しい商品を開発するだけでなく、既存の商品について「実はこんなに便利」「思ったより簡単」という新しい価値を伝えることで、需要を掘り起こすことができます。

また、SNSやYouTubeなどのプラットフォームを活用した使い方の啓蒙が重要です。消費者が自ら情報を発信し、共有することで、商品の認知度と信頼性が高まります。

2025年のヒットから見える消費トレンドの本質

予習・復習需要の拡大

2025年のヒット商品を見ていくと、予習・復習需要が大きなキーワードとして浮かび上がります。万博も映画「国宝」も、単に体験するだけでなく、事前に情報を集めたり、事後に深掘りしたりする消費者の行動が見られました。

これは、一回の体験にかかる時間とお金の価値が高まっているからこそ起こる現象です。「せっかく行くなら最大限に楽しみたい」「見た後にもっと知りたい」という気持ちが、関連消費を生み出しています。

指名買いの時代

物価高で「安物買いの銭失い」を恐れる消費者が増えた結果、指名買いが増加しました。価格に見合った価値を感じた商品を、ブランド名や商品名を指定して購入するのです。

これは、マーケティング担当者にとって重要な示唆を与えてくれます。単に安さで勝負するのではなく、明確な価値提案を行い、消費者に「この商品を選ぶべき理由」を伝えることが求められているのです。

アレンジ文化の定着

マーラータンやアレンジ系希釈飲料のヒットが示すように、自分なりのアレンジを楽しむ文化が定着してきました。商品をそのまま使うのではなく、自分好みにカスタマイズすることで、より強い愛着と満足感を得られます。

これは、商品開発の視点から見ると、完成品ではなく、アレンジの余地を残した商品が支持される可能性を示しています。消費者に創造的な参加を促すことで、エンゲージメントを高められるのです。

マーケターが2025年のヒットから学ぶべき5つのポイント

ここまで見てきた2025年のヒット商品から、若手マーケターが学ぶべきポイントを整理してみましょう。

ポイント1:体験の前後も含めた設計を

商品やサービスを提供する際、体験そのものだけでなく、体験の前後も含めて設計することが重要です。予習・復習の機会を提供したり、関連コンテンツを充実させたりすることで、消費者のエンゲージメントを深められます。

例えば、イベントを開催するなら、事前に予習できる情報コンテンツを提供したり、事後に振り返りができるアーカイブを用意したりすることが考えられます。

ポイント2:明確な価値提案で「指名買い」される商品に

ロジカル消費の時代においては、なぜこの商品を選ぶべきかという明確な理由を提示することが不可欠です。価格だけでなく、機能、品質、ストーリー、社会的価値など、多面的な価値を伝えましょう。

Nintendo Switch 2のように、既存製品の問題点を具体的に解決していることを示すのも効果的です。

ポイント3:消費者の「わがまま」に応える

消費者のニーズはますます多様化し、細分化しています。一見矛盾するような要望にも応えられる商品が支持されます。「辛いのは嫌だけど韓国グルメを食べたい」というニーズに応えた辛ラーメン トゥーンバのように、消費者の本音を掘り下げることが大切です。

ポイント4:「見せたい欲」を満たす要素を

SNS時代において、商品は機能的な価値だけでなく、他者に見せたくなる要素を持つことが重要です。デザイン、ストーリー性、シェアしやすさなどを考慮しましょう。

平成女児売れのように、商品を通じて自分のアイデンティティを表現できることも大きな価値となります。

ポイント5:アレンジの余地を残す

完璧に完成された商品よりも、消費者が自分なりにカスタマイズできる余地を残した商品が支持される傾向にあります。マーラータンのように、自分で選択肢を組み合わせられる楽しさを提供しましょう。

これにより、消費者は単なる購入者ではなく、商品の共創者となり、より強い愛着を持つようになります。

まとめ:2025年ヒット商品から学ぶマーケティングの教訓

2025年のヒット商品ベスト30を分析してきましたが、いかがでしたでしょうか。物価高という厳しい環境の中でも、消費者のニーズを的確に捉え、新しい価値を提供した商品が大きく成功しました。

最後に、今回の分析から得られた重要なポイントを整理しておきましょう。

Key Takeaways

物価高の中でも「メリハリ消費」が活性化し、価値を感じるものには惜しみなくお金を使う傾向が強まった。「体験最大化主義」と「ロジカル消費」が2025年の消費を牽引した。

「体験最大化主義」により、予習・復習需要が拡大し、一つのコンテンツから関連消費が広がる現象が顕著になった。万博や映画「国宝」がその代表例。

「ロジカル消費」の時代において、明確な価値提案と「指名買い」される理由を示すことが商品成功の鍵となった。

消費者の「わがまま化」が進み、細かなニーズに応えられる商品が支持された。Nintendo Switch 2のように既存の不満を解消することも重要。

SNSの使い方が変化し、身近な人に「センスのいい自分」を見せたい「見せたい欲」を満たす商品が人気を集めた。平成女児売れがその好例。

「アレンジ前提」の商品が躍進し、消費者が創造的に参加できる余地を残すことで、エンゲージメントを高められることが分かった。

ノスタルジーマーケティングや既存商品の再評価など、新しい商品開発だけでなく、既存資源の活用も有効な戦略となる。

2025年のヒット商品が教えてくれるのは、消費者をより深く理解し、その時代の気分や価値観に寄り添った商品・サービスを提供することの重要性です。若手マーケターの皆さんも、今回の分析を参考に、自社の商品やサービスをより魅力的にするヒントを見つけてください。

消費者は常に変化しています。その変化を敏感に捉え、柔軟に対応していくことが、マーケティング成功への道です。これからも一緒に学び、成長していきましょう!