はじめに

Microsoft Clarityの導入方法や基本機能は理解しているけど、「で、実際にどうやってサイトを改善すればいいの?」と感じていませんか? データを見ても、どこから手をつければいいのか、どう優先順位をつければいいのか、改善したあとの効果測定はどうすれば...と悩んでいる方も多いはずです。

実はClarityを導入したものの、ヒートマップを眺めて「へぇ、こんな感じなんだ」で終わってしまっているサイト担当者は少なくありません。でもそれではもったいない! Clarityは無料ながら、使い方次第でサイトのコンバージョン率を大きく改善できる強力なツールなんです。

この記事では、基礎編の知識を前提に、実際にClarityを使ってサイト改善を進める具体的な方法をお伝えします。データの見方から問題の特定、改善施策の立案、効果測定まで、明日からすぐに実践できる内容になっています。

この記事を読むことで得られること:

実際のデータから改善ポイントを見つける具体的な方法がわかります。改善施策の優先順位付けができるようになります。効果測定とPDCAサイクルを回せるようになります。よくある問題パターンと対処法が理解できます。

それでは、実践的なClarityの使い方を見ていきましょう。

Clarityで必ず見るべき3つの重要指標

Clarityには様々な機能がありますが、サイト改善を進める上で最初に確認すべき指標は大きく3つに絞られます。この3つを理解し、定期的にチェックすることで、サイトの健康状態を把握し、改善の方向性が見えてきます。

1. イライラしたクリック率(Rage Click Rate)

イライラしたクリックとは、ユーザーが短時間に同じ場所を何度もクリックする行動のことです。これは「クリックしても反応がない」「期待した動作をしない」といった、ユーザーのフラストレーションを示す重要なシグナルになります。

この指標が重要な理由は、ユーザーが明確に困っている証拠だからです。通常のクリックデータでは「どこがクリックされているか」しかわかりませんが、イライラしたクリックは「どこでユーザーが困っているか」を教えてくれます。

目標値の目安としては、全セッションの5%以下に抑えたいところです。もし10%を超えている場合は、早急な対応が必要な状態と言えます。

この数値が高い場合の主な原因としては、次のようなものがあります。まず、クリックできそうに見えるがリンクになっていない要素があることです。例えば、画像やテキストが装飾的にボタンのように見えるが、実際にはクリックできない状態になっている場合です。次に、ボタンの反応が遅く、ユーザーが「押せていない」と誤解してしまうケースです。ページの読み込みが遅かったり、JavaScriptの処理に時間がかかっていたりすると起こりやすくなります。また、モバイルでボタンが小さすぎて正確にタップできない場合も、繰り返しタップすることになります。

2. デッドクリック率(Dead Click Rate)

デッドクリックは、ユーザーがクリックしたものの、何も反応がない要素をクリックした割合を示します。イライラしたクリックと似ていますが、こちらは「繰り返しクリックしていない」点が異なります。

デッドクリックとイライラしたクリックの違いを理解しておくことが大切です。デッドクリックは一回だけクリックして諦めてしまうケースで、イライラしたクリックは何度も繰り返しクリックするケースです。つまり、デッドクリックの方がユーザーの諦めが早く、サイトからの離脱につながりやすいと言えます。

目標値の目安は、全セッションの15%以下です。20%を超えている場合は、UI設計に問題がある可能性が高いです。

デッドクリックが発生しやすい場所は決まっています。例えば、画像に見えるテキストやアイコンで、ユーザーがクリックできると思い込んでいる箇所です。また、無効化されているボタンやリンクで、視覚的には有効に見えてしまっているものも該当します。さらに、モーダルウィンドウやオーバーレイの背景をクリックしても閉じない場合も、デッドクリックとしてカウントされます。

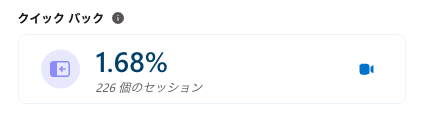

3. クイックバック率(Quick Back Rate)

クイックバックは、ユーザーがページに遷移した直後にすぐに前のページに戻ってしまう行動を指します。これは「期待した内容ではなかった」「探している情報がなさそう」といった、ページとユーザーのミスマッチを示しています。

この指標が示すものは、主に2つあります。一つは、前のページからの導線や説明が適切でなく、ユーザーの期待とページの内容にギャップがあることです。もう一つは、ページのファーストビュー(最初に表示される画面)で、ユーザーが求める情報があることを示せていないことです。

目標値の目安は、ページの種類によって異なりますが、通常は5%以下に抑えたいところです。10%を超えている場合は、ページの改善が必要です。

これらの3つの指標は、Clarityのダッシュボードから簡単に確認できます。まずは現状の数値を記録し、改善活動の前後で比較できるようにしましょう。

| 指標名 | 意味 | 目標値 | 警戒値 | 主な原因 |

|---|---|---|---|---|

| イライラしたクリック率 | 短時間に同じ場所を繰り返しクリック | 5%以下 | 10%以上 | ボタンの反応遅延、リンク化されていない要素 |

| デッドクリック率 | クリックしても反応がない要素をクリック | 15%以下 | 20%以上 | 非アクティブな要素のデザイン問題 |

| クイックバック率 | 遷移後すぐに前のページに戻る | 5%以下 | 10%以上 | 導線と内容のミスマッチ、ファーストビューの問題 |

ヒートマップ分析の実践テクニック

ヒートマップは視覚的にわかりやすいツールですが、ただ眺めているだけでは改善につながりません。ここでは、実際にヒートマップから改善ポイントを見つける具体的なテクニックを紹介します。

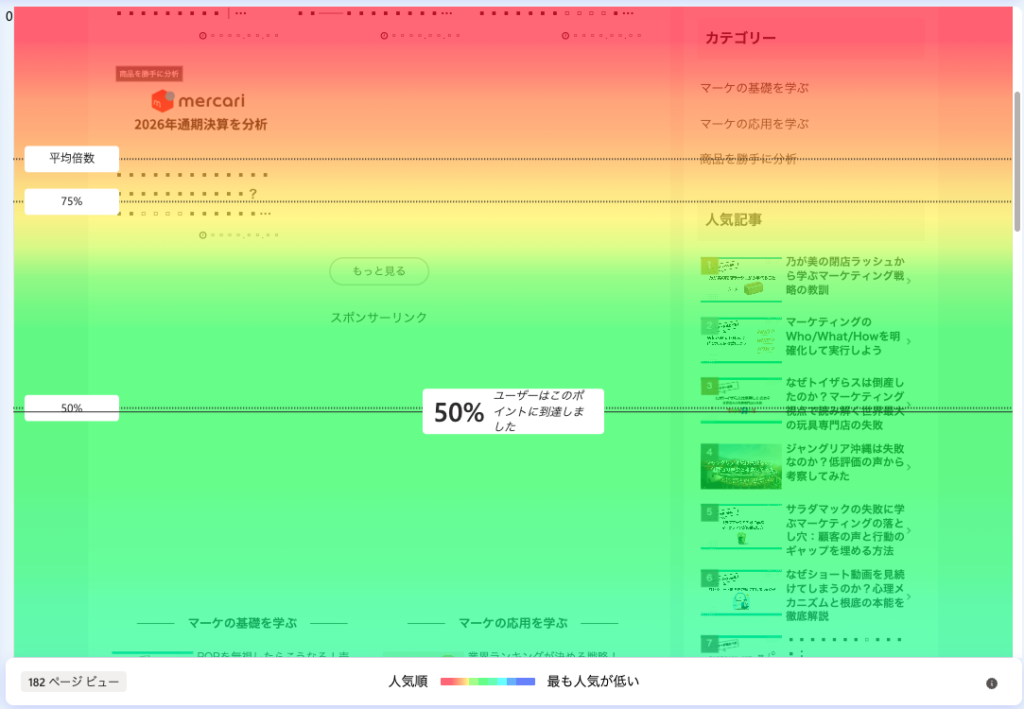

スクロールヒートマップで離脱ポイントを特定する

スクロールヒートマップは、ユーザーがページのどこまでスクロールしたかを示すもっとも基本的なヒートマップです。このヒートマップから、重要な情報がユーザーに届いているかどうかを判断できます。

分析の基本的な流れは次のようになります。まず、ページ全体のスクロールヒートマップを表示します。次に、色の変化が大きい箇所(急激に色が薄くなる箇所)を探します。これが離脱が多く発生しているポイントです。

50%ラインと80%ラインという概念を理解しておくと便利です。50%ラインとは、訪問者の半数がそこまでスクロールせずに離脱してしまうラインのことです。このラインより上に、最も重要な情報(商品の特徴やCTAボタンなど)を配置する必要があります。80%ラインは、5人に1人しか到達しないラインです。このラインより下に重要な情報を置くのは避けるべきです。

実際の改善例を見てみましょう。あるECサイトでは、スクロールヒートマップを分析したところ、ファーストビューの直後で50%のユーザーが離脱していることがわかりました。原因を調べると、ファーストビューが大きなメインビジュアル画像だけで、その下に何があるかがまったくわからない状態でした。

改善策として、ファーストビューの下部に次のセクションの見出しを少しだけ見せる(チラ見せ)デザインに変更しました。結果、50%ラインが大幅に下がり、より多くのユーザーが商品情報まで到達するようになりました。

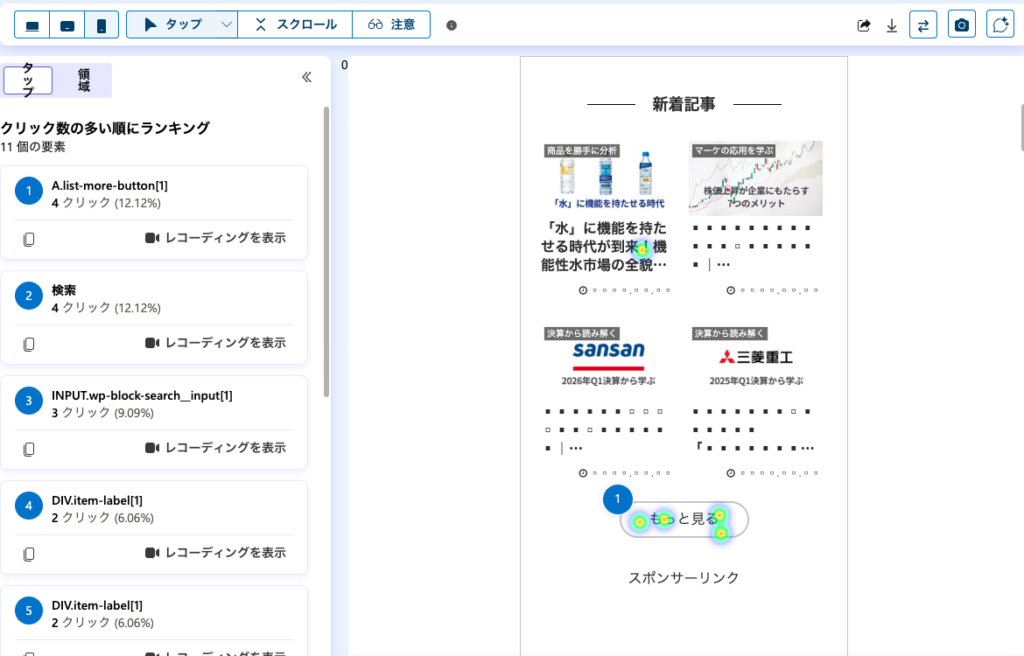

クリックヒートマップで優先改善箇所を見つける

クリックヒートマップは、ユーザーがどこをクリックしているかを示します。これを分析することで、ユーザーの意図と実際のUI設計のギャップを発見できます。

「クリックされているのにリンクではない箇所」を探すことが最初のステップです。Clarityのクリックヒートマップでは、リンクではない箇所がクリックされた場合も記録されます。これらは貴重な改善ポイントです。

分析の手順を説明します。まず、クリックヒートマップを表示し、クリックが集中している箇所を確認します。次に、その箇所が実際にリンクやボタンになっているかをチェックします。リンクではないのにクリックされている場合は、ユーザーがそこをクリックできると誤解しているということです。

例えば、ブログ記事の一覧ページで、記事のサムネイル画像が多くクリックされているのに、実際にはタイトルテキストだけがリンクになっているというケースがよくあります。これは明らかな機会損失で、画像全体をリンク化することで、クリック率を大きく改善できます。

また、クリックしてほしいリンクがクリックされれていない、CTRが相対的に低い状態なら、ユーザーが求める情報ではない可能性か、リンクの表現がわかりにくくクリックにつながっていない可能性も考えられます。

意外な場所のクリックにも注目しましょう。予想外の箇所がクリックされている場合、そこにユーザーが求めている情報や機能がある可能性があります。例えば、商品ページで配送ポリシーのテキストが頻繁にクリックされている場合、ユーザーはより詳しい配送情報を求めているのかもしれません。

このようにクリックの情報を見るだけでもさまざまな仮説が立てられますので十分にサイト改善に活用できます。

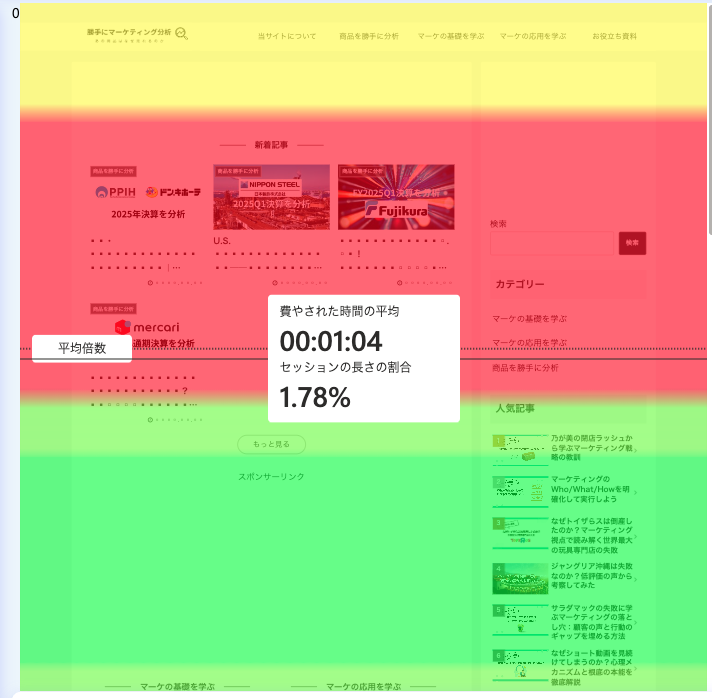

アテンションマップで注目度を測る

アテンションマップ(注意ヒートマップとも呼ばれます)は、ユーザーがページの各部分にどれくらいの時間を費やしたかを示します。これは、ユーザーが実際に読んでいる箇所、注目している箇所を知る手がかりになります。

CTAボタンの配置を最適化するために、このヒートマップを活用できます。例えば、商品説明の中でユーザーが最も注目している箇所の直後にCTAボタンを配置することで、購入への流れをスムーズにできます。

あるサービスサイトの事例では、エリアヒートマップを分析したところ、料金表のセクションで多くの時間が費やされていることがわかりました。しかし、そのセクションの直後にCTAボタンがなく、ユーザーは料金を確認したあと、どうすればいいかわからずページを離れていました。

改善策として、料金表の各プランの下に「このプランで始める」ボタンを追加しました。結果、コンバージョン率が向上しました。このように、ユーザーが注目している箇所を特定し、そこに適切なアクションを促す導線を配置することが重要です。

デバイス別の分析も忘れずに

Clarityでは、デバイス種別(デスクトップ、モバイル、タブレット)でヒートマップをフィルタリングできます。これは非常に重要な機能です。なぜなら、デバイスによってユーザーの行動パターンは大きく異なるからです。

モバイルとデスクトップの違いを理解しておきましょう。モバイルユーザーは、スクロールをより多く行う傾向があります。画面が小さいため、同じ情報量でもスクロール距離が長くなるのは当然です。また、クリックの精度はデスクトップよりも低く、誤タップが発生しやすくなります。さらに、モバイルでは「タップできる要素」と「できない要素」の区別がつきにくいため、デッドクリックが発生しやすくなります。

実際の改善アプローチとしては、まずデバイス別にヒートマップを確認し、それぞれで問題がないかをチェックします。もしモバイルで特有の問題が見つかった場合は、モバイル専用の対策を講じる必要があります。例えば、ボタンのサイズを大きくする、タップ領域を広げる、モバイルでは不要な要素を非表示にするなどです。

セッション録画から問題を発見する実践的アプローチ

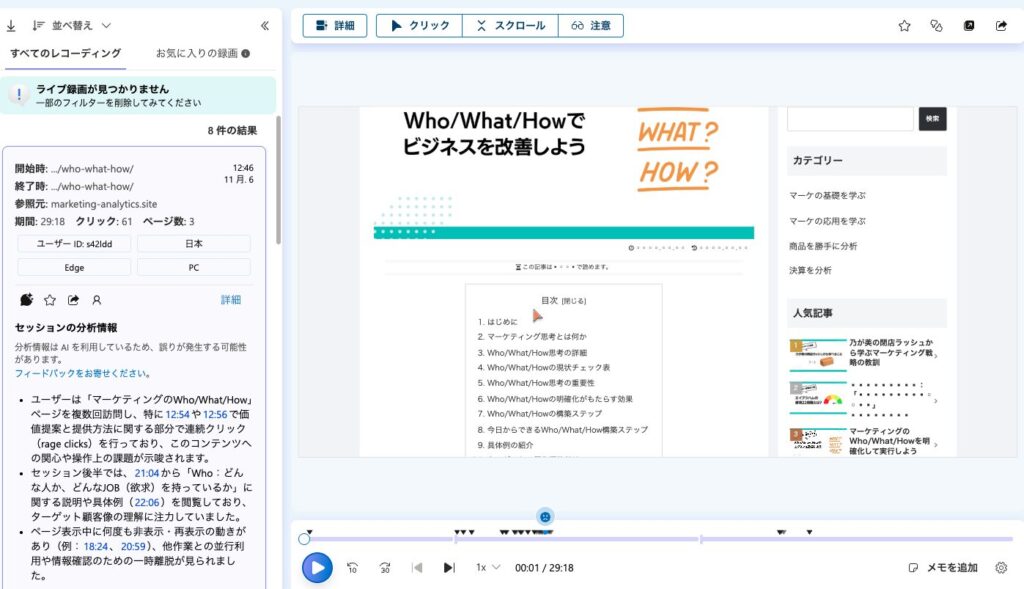

セッション録画は、Clarityの中でも特に強力な機能です。実際のユーザーの行動を動画で見ることで、ヒートマップだけではわからない詳細な問題を発見できます。ただし、すべての録画を見るのは現実的ではありません。効率的に問題を見つける方法を知っておく必要があります。

優先的に見るべきセッションの絞り込み

Clarityには膨大な数のセッション録画が記録されます。その中から、優先的に見るべきセッションを絞り込むためのフィルタリング機能が用意されています。

まず見るべきは「イライラしたクリック」があるセッションです。Clarityのフィルタで「Rage clicks」にチェックを入れると、イライラしたクリックが発生したセッションだけを表示できます。これらのセッションには、明らかな問題が含まれている可能性が高いです。

次に重要なのは、「クイックバック」が発生したセッションです。特に、重要なランディングページや商品ページで発生しているクイックバックは優先的に確認すべきです。ユーザーがなぜすぐに戻ってしまったのか、その理由を動画から読み取ることができます。

コンバージョンに至らなかったセッションも重要です。例えば、カートに商品を入れたが購入に至らなかったセッション、お問い合わせフォームまで到達したが送信しなかったセッションなどです。これらのセッションから、コンバージョンを妨げている障壁を特定できます。

フィルタの組み合わせ方も知っておきましょう。例えば、「モバイル」×「イライラしたクリック」×「購入未完了」という組み合わせでフィルタリングすると、モバイルでの購入プロセスに問題があるセッションだけを抽出できます。

セッション録画を見る際のチェックポイント

セッション録画を見る際は、ただ漠然と見るのではなく、特定のポイントに注目しながら見ることが重要です。

最初にチェックすべきは「迷い」のサインです。ユーザーが迷っている場合、以下のような行動パターンが現れます。マウスカーソルが画面上をあちこち動き回る、同じエリアを何度も行き来する、スクロールを上下に繰り返すなどです。これらの行動が見られる箇所では、ユーザーが求めている情報が見つからないか、次に何をすればいいかわからない状態にあります。

フォーム入力時の躊躇にも注目しましょう。フォーム項目にカーソルが乗っているのに、なかなか入力が始まらない場合、ユーザーはその項目について何を入力すればいいか迷っている、あるいは個人情報の入力に抵抗を感じている可能性があります。

エラーメッセージの確認も重要です。セッション録画では、ユーザーが遭遇したエラーメッセージも記録されます。エラーが発生した後のユーザーの行動を見ることで、エラーメッセージが十分にわかりやすいか、解決方法が適切に提示されているかを判断できます。

実際の問題発見事例

ここで、セッション録画から問題を発見し改善した実例を紹介します。

あるBtoB SaaSサービスのお問い合わせフォームでは、フォームの完了率が著しく低い状態でした。Google Analyticsのデータでは、フォームページまでの到達率は高いものの、送信完了率が20%程度しかありませんでした。

セッション録画を確認したところ、多くのユーザーが「会社名」の入力欄で躊躇していることがわかりました。さらに詳しく見ると、ユーザーは会社名を入力したあと、それを消して再度入力し直す、という行動を繰り返していました。

原因を調査したところ、フォームのバリデーション(入力チェック)が厳しすぎることが判明しました。具体的には、会社名に「株式会社」「有限会社」などの法人格を含める必要があり、それがないとエラーになる設定でした。しかし、エラーメッセージは小さく表示されるだけで、多くのユーザーが気づいていませんでした。

改善策として、次の対応を行いました。まず、法人格の有無に関わらず会社名を受け付けるようにバリデーションルールを緩和しました。次に、入力例を「例: ○○株式会社」のようにプレースホルダーで表示しました。さらに、エラーが発生した場合のメッセージを大きく、わかりやすく表示するようにしました。

結果、フォームの完了率は20%から58%に大幅に改善しました。この事例が示すように、セッション録画は数値データだけではわからない、ユーザーの「つまずき」を可視化する強力なツールです。

インサイトレポートを活用した効率的な問題発見

Clarityのインサイトレポートは、AIが自動的に問題を検出してくれる便利な機能です。ヒートマップやセッション録画を人力で分析する前に、まずインサイトレポートを確認することで、効率的に改善ポイントを見つけられます。

インサイトレポートの4つのカテゴリー

インサイトレポートは、大きく4つのカテゴリーに分かれています。それぞれのカテゴリーの意味と、改善の優先順位について理解しておきましょう。

イライラしたクリックは、すでに説明したとおり、ユーザーが同じ場所を短時間に何度もクリックしている状態です。インサイトレポートでは、どのページのどの要素でイライラしたクリックが多く発生しているかを一覧で確認できます。これは最優先で対応すべき問題です。なぜなら、ユーザーが明確に困っており、すぐに改善できる可能性が高いからです。

デッドクリックも重要な指標です。インサイトレポートでは、どの要素がデッドクリックされているかがわかります。対応の優先度は、その要素のクリック数と、ページの重要度によって決まります。トップページや主要な商品ページでデッドクリックが多発している場合は、早急な対応が必要です。

過剰なスクロールは、ユーザーが何かを探して何度も上下にスクロールしている状態を示します。これは、情報の配置や構造に問題がある可能性を示唆しています。ただし、他の問題に比べると緊急度は低めです。まずはイライラしたクリックやデッドクリックを解決してから取り組むとよいでしょう。

クイックバックは、ページ遷移後すぐに戻ってしまう行動です。インサイトレポートでは、どのページからどのページへの遷移でクイックバックが発生しているかがわかります。これは導線設計やページの期待値設定に問題があることを示しています。

インサイトレポートから改善施策を立案する手順

インサイトレポートを見たら、次のステップで改善施策を立案します。

まず、各カテゴリーの数値を記録します。現状の数値を記録しておかないと、改善の効果を測定できません。日付、ページ、各インサイトの発生率を記録しておきましょう。

次に、問題の影響範囲を評価します。同じ種類の問題でも、影響範囲が異なれば優先度が変わります。例えば、トップページで発生している問題と、ほとんどアクセスのないページで発生している問題では、前者の方が優先度が高くなります。

具体的な評価方法としては、次の表のように、問題の深刻度とページの重要度を掛け合わせて優先度スコアを算出します。

| 問題のページ | 問題の種類 | 発生率 | 深刻度(1-3) | ページ重要度(1-3) | 優先度スコア |

|---|---|---|---|---|---|

| トップページ | イライラしたクリック | 12% | 3 | 3 | 9 |

| 商品詳細ページA | デッドクリック | 18% | 2 | 3 | 6 |

| ブログ記事B | 過剰なスクロール | 8% | 1 | 1 | 1 |

この表のように優先度をスコア化することで、どの問題から取り組むべきかが明確になります。

そして、具体的な改善仮説を立てます。インサイトレポートは「問題がある」ことは教えてくれますが、「なぜ」「どう改善すべきか」は教えてくれません。セッション録画やヒートマップと組み合わせて、問題の原因を推測し、改善仮説を立てる必要があります。

最後に、改善の実施と効果測定を行います。仮説に基づいて改善を実施したら、必ず効果測定を行いましょう。改善前後でインサイトレポートの数値がどう変化したかを比較します。

問題パターン別の改善アプローチ

Clarityの分析から発見される問題には、いくつかの典型的なパターンがあります。ここでは、よく見られる問題パターンとその改善アプローチを紹介します。

パターン1: ファーストビューでの大量離脱

症状: スクロールヒートマップで、ファーストビュー直後で50%以上のユーザーが離脱している。

原因の可能性: ファーストビューで価値提案が伝わっていない、次に何があるかわからない、興味を引く要素がない、読み込みが遅いなどが考えられます。

改善アプローチを説明します。まず、ファーストビューに明確な価値提案を配置します。ユーザーがこのページで何を得られるのかを3秒以内に理解できるようにします。次に、下にスクロールしたくなる理由を作ります。次のセクションの見出しを少しだけ見せる(チラ見せ)、下向きの矢印アイコンを配置するなどの工夫が有効です。

また、ファーストビューの画像や動画が大きすぎて読み込みが遅くなっていないかを確認します。画像の最適化、遅延読み込みの実装などで改善できます。さらに、CTAボタンをファーストビューに配置する場合は、その上にボタンをクリックする理由を明確に示します。

パターン2: フォームでの大量離脱

症状: フォームページまでの到達率は高いが、送信完了率が30%以下。セッション録画でフォーム入力中の躊躇や離脱が多く見られる。

原因の可能性: 入力項目が多すぎる、必須項目が不明確、エラーメッセージがわかりにくい、個人情報入力への不安などが考えられます。

改善アプローチとして、まず不要な入力項目を削減します。本当に必要な情報だけを聞くようにしましょう。項目数が多い場合は、ステップ式のフォームに分割することも検討します。必須項目と任意項目を明確に区別し、視覚的にわかりやすく表示します。

エラーメッセージは、問題が発生した箇所の近くに、大きく、わかりやすく表示します。「入力エラーがあります」ではなく、「メールアドレスの形式が正しくありません」のように具体的に伝えます。

個人情報の取り扱いについて明記し、ユーザーの不安を軽減します。SSL証明書の表示、プライバシーポリシーへのリンクなども効果的です。入力例やヘルプテキストを各項目に追加し、ユーザーが何を入力すればいいか迷わないようにします。

パターン3: 商品ページでの低いCTR(クリック率)

症状: 商品ページへのアクセスは多いが、「カートに入れる」ボタンのクリック率が5%以下。クリックヒートマップでCTAボタンのクリックが少ない。

原因の可能性: CTAボタンが目立たない、商品情報が不足している、価格や配送情報が不明確、信頼性に不安があるなどです。

改善アプローチを見ていきます。まず、CTAボタンのデザインを改善します。背景色とのコントラストを高め、サイズを大きくし、ボタンのテキストを「購入する」「カートに入れる」など、行動を明確に示す言葉にします。

商品の特徴や利点を明確に伝えます。箇条書きで要点をまとめ、高品質な商品画像を複数枚掲載します。可能であれば動画も追加します。価格、配送料、配送日数などの重要情報を、ユーザーが探さなくても見える位置に配置します。

社会的証明を追加します。レビュー、評価、購入者数、メディア掲載実績などを表示することで、信頼性を高めます。返品ポリシーや保証内容を明記し、購入への不安を軽減します。

パターン4: モバイルでの操作性の問題

症状: モバイルでデッドクリックやイライラしたクリックの発生率がデスクトップの2倍以上。モバイルのコンバージョン率が著しく低い。

原因の可能性: ボタンやリンクが小さすぎる、要素間の余白が狭い、フォント���イズが小さい、モバイル固有の操作(ピンチズームなど)が考慮されていないなどです。

改善アプローチとして、タップ可能な要素のサイズを最低でも44×44ピクセル以上にします。これはAppleのヒューマンインターフェイスガイドラインで推奨されているサイズです。要素間の余白を十分に取り、誤タップを防ぎます。

フォントサイズは本文で最低16px以上にします。これより小さいと、ズームなしでは読みにくくなります。モバイルでは不要な要素を非表示にし、画面をシンプルに保ちます。固定ヘッダーやフッターは、画面の貴重なスペースを占有するため、本当に必要か検討します。

改善施策の優先順位付けとリソース配分

すべての問題を一度に解決することは現実的ではありません。限られたリソースで最大の効果を得るために、改善施策の優先順位付けが重要です。

優先順位付けの3つの軸

改善施策の優先順位は、次の3つの軸で評価します。

インパクト(効果の大きさ)は、その改善がビジネスにどれだけの影響を与えるかを示します。例えば、月間10,000PVあるページでコンバージョン率を1%改善できれば、100件のコンバージョン増につながります。一方、月間100PVのページで同じ改善をしても、1件しか増えません。

評価の目安としては、影響を受けるユーザー数、現在の問題の深刻度、改善による期待効果(コンバージョン率の改善幅など)を考慮します。

実装コスト(工数)は、その改善を実装するためにどれだけのリソース(時間、人員、予算)が必要かを示します。簡単なテキスト変更なら数分で済みますが、システム改修を伴う場合は数週間かかることもあります。

評価の目安は、必要な工数(人日)、必要なスキル(HTML/CSSだけか、バックエンド開発も必要か)、外部リソースの必要性(デザイナー、エンジニアなど)で判断します。

確実性(成功の見込み)は、その改善が実際に効果を生む可能性の高さです。過去の事例やベストプラクティスに基づく施策は確実性が高く、全く新しい試みは確実性が低くなります。

評価の目安としては、類似事例の有無、理論的な根拠の強さ、ユーザーテストやプロトタイプでの検証結果などを考慮します。

ICEスコアによる優先順位付け

これらの3つの軸を組み合わせて、ICE(Impact, Confidence, Ease)スコアを算出します。これは、成長ハッキングの分野でよく使われる手法です。

計算方法は次のとおりです。各軸を1から10のスケールで評価し、ICEスコア = (Impact × Confidence × Ease) ÷ 100 で算出します。スコアが高いほど、優先度が高い施策となります。

実際の例を見てみましょう。

| 施策 | Impact | Confidence | Ease | ICEスコア | 優先順位 |

|---|---|---|---|---|---|

| CTAボタンの色とサイズ変更 | 7 | 8 | 10 | 5.6 | 1位 |

| フォーム項目の削減 | 8 | 7 | 8 | 4.5 | 2位 |

| 商品詳細ページの再設計 | 9 | 6 | 3 | 1.6 | 4位 |

| モバイルUI全体の見直し | 10 | 7 | 2 | 1.4 | 5位 |

| ファーストビュー画像の変更 | 6 | 7 | 9 | 3.8 | 3位 |

この表からわかるように、必ずしもインパクトが最大の施策が最優先というわけではありません。実装の容易さや確実性も考慮することで、より現実的な優先順位をつけられます。

効果測定とPDCAサイクルの回し方

改善施策を実施したら、必ず効果測定を行い、PDCAサイクルを回すことが重要です。ここでは、Clarityを使った効果測定の具体的な方法を説明します。

改善前の基準値(ベースライン)の設定

改善の効果を正しく測定するには、改善前の状態を記録しておく必要があります。

記録すべき指標は次のとおりです。まず、Clarityの3つの重要指標(イライラしたクリック率、デッドクリック率、クイックバック率)を記録します。次に、ヒートマップのスクリーンショット(特にスクロール率とクリック分布)を保存します。さらに、Google Analyticsの関連指標(直帰率、平均セッション時間、コンバージョン率など)も記録しておきます。

測定期間は、最低でも2週間のデータを取得します。1週間だと曜日による変動の影響を受けやすいためです。可能であれば1ヶ月分のデータがあると、より正確な基準値が得られます。

A/Bテストの実施

大きな変更を行う場合は、A/Bテストを実施することをお勧めします。基礎編でも触れましたが、Clarityには直接的なA/Bテスト機能はありません。しかし、Google OptimizeやVWOなどのA/Bテストツールと組み合わせることで、各バリエーションのユーザー行動をClarityで詳しく分析できます。

A/Bテストの設計ポイントを説明します。一度に複数の要素を変更しない(マルチバリエイトテストは避ける)ことが大切です。これにより、何が効果をもたらしたのかを正確に把握できます。十分なサンプルサイズを確保します。統計的に有意な結果を得るには、各バリエーションで最低でも数千セッションは必要です。

テスト期間は最低2週間以上とします。短期間だと、偶然の変動を効果だと誤認する可能性があります。バージョンAとバージョンBで、Clarityのデータを比較します。単にコンバージョン率だけでなく、ユーザー行動の質的な違いも確認しましょう。

PDCAサイクルの具体的な回し方

改善活動をサイクルとして回していくことで、継続的にサイトを改善できます。

Plan(計画)のフェーズでは、Clarityのデータから問題を特定し、改善仮説を立てます。前述のICEスコアで優先順位をつけ、今回取り組む施策を決定します。改善の目標値を設定します。例えば「イライラしたクリック率を12%から5%に削減」などです。

Do(実行)のフェーズでは、計画した改善施策を実装します。実装完了後、Clarityのトラッキングが正しく動作しているか確認します。

Check(評価)のフェーズでは、改善後のデータを2週間以上収集します。改善前後でClarityの指標を比較し、目標が達成できたか評価します。数値だけでなく、ヒートマップやセッション録画で質的な変化も確認します。

Act(改善)のフェーズでは、結果が良好であれば、その変更を確定します。目標が達成できなかった場合は、原因を分析し、新たな仮説を立てます。得られた知見を文書化し、チーム全体で共有します。

このサイクルを継続的に回すことで、データに基づいた継続的な改善が実現できます。月に2〜3回のサイクルを目標に、小さな改善を積み重ねていきましょう。

まとめ

Microsoft Clarityを使った実践的なサイト改善の方法をお伝えしてきました。最後に、key takeawaysをまとめます。

Clarityで最初に確認すべき3つの指標を定期的にチェックしましょう。 イライラしたクリック率、デッドクリック率、クイックバック率は、サイトの健康状態を示す重要なシグナルです。これらの数値が悪化していないか、週に一度は確認する習慣をつけることをお勧めします。

ヒートマップは種類別に目的を持って分析します。 スクロールヒートマップで離脱ポイントを、クリックヒートマップで改善機会を、アテンションマップで注目箇所を特定できます。デバイス別の分析も忘れずに行いましょう。

セッション録画は全てを見るのではなく、問題があるセッションに絞り込んで効率的に分析します。 イライラしたクリックやクイックバックがあるセッション、コンバージョンに至らなかったセッションを優先的に確認することで、効率的に問題を発見できます。

インサイトレポートを活用して、AIに問題を自動検出させましょう。 人力での分析の前に、まずインサイトレポートで全体像を把握することで、時間を大幅に節約できます。

よくある問題パターンを理解しておくことで、改善の方向性が見えやすくなります。 ファーストビューでの離脱、フォームでの離脱、モバイルでの操作性の問題など、典型的なパターンと対処法を知っておくと、初めての問題にも対応しやすくなります。

改善施策はICEスコアで優先順位をつけ、計画的に進めましょう。 すべてを一度に改善しようとせず、インパクトが大きく、実装が容易で、成功の見込みが高い施策から着手することが成功の鍵です。

改善前の基準値を必ず記録し、効果測定を忘れずに行いましょう。 PDCAサイクルを回すことで、データに基づいた継続的な改善が可能になります。小さな改善を積み重ねることが、大きな成果につながります。

Clarityは無料で強力なツールですが、ツールはあくまで手段です。重要なのは、ユーザーの立場に立って考え、データから洞察を得て、継続的に改善していく姿勢です。この記事で紹介した方法を実践し、あなたのサイトを少しずつ、でも確実に改善していってください。

データ分析に慣れていない方は、最初は完璧を目指さず、できることから始めてみましょう。まずは3つの重要指標を週に一度チェックすることから始め、慣れてきたらヒートマップ分析、セッション録画の確認と、徐々にステップアップしていくとよいでしょう。

サイト改善は一度やったら終わりではなく、継続的なプロセスです。Clarityを日々のサイト運営の相棒として活用し、ユーザーにとってより良い体験を提供していきましょう。

まだ導入していない方はぜひ触ってみてください。無料なので行動しない理由はありません。