はじめに

ニュースで「GDP成長率が〇〇%」「日銀が金利を引き上げ」といった報道を見ても、「それって自社のビジネスにどう関係するの?」と感じたことはありませんか?あるいは、「価格を上げたら売上が下がるのか、それとも利益が増えるのか?」といった日々の意思決定で迷うことはないでしょうか。

これらの疑問に答えてくれるのが、マクロ経済とミクロ経済という2つの経済学の視点です。しかし多くのビジネスパーソンは、この2つの違いを明確に理解しておらず、せっかくの経済ニュースを自社の戦略に活かせていません。

本記事では、経済学の知識がない方でも理解できるよう、マクロ経済とミクロ経済の違いを実践的に解説します。「森全体を見る視点」と「一本一本の木を見る視点」、この2つの経済学的思考を身につけることで、あなたのビジネス判断は格段に精度が上がるでしょう。明日から使える経済学の実践知識をお届けします。

マクロ経済とは:「森全体」を俯瞰する視点

マクロ経済学の基本定義

マクロ経済学とは、国や世界全体の経済活動を「鳥の目」で俯瞰的に分析する学問です。英語の「macro(巨大な、広範な)」が示す通り、個々の企業や家計ではなく、経済社会全体の動きに注目します。

イメージとしては、空の上から日本列島全体を眺めて、「日本経済は今、成長しているのか停滞しているのか」「人々の暮らしは豊かになっているのか」といった大きな問いに答えようとする視点です。

マクロ経済で扱う主な指標

マクロ経済学では、以下のような国全体の経済指標を分析対象とします。

| 指標 | 意味 | 2024/2025年の日本の状況 | ビジネスへの影響 |

|---|---|---|---|

| GDP(国内総生産) | 国内で1年間に生み出された付加価値の総額 | 名目609兆円(初の600兆円超え)、実質成長率0.1% | 市場全体の成長余地を示す |

| インフレ率(物価上昇率) | 物価がどれだけ上昇しているか | 約3%前後で推移 | 原材料コストや価格戦略に直結 |

| 失業率 | 働きたいのに仕事がない人の割合 | 約2.4%(歴史的低水準) | 人材採用の難易度に影響 |

| 金利 | お金を借りるときのコスト | 日銀が段階的に利上げ実施 | 設備投資や住宅購入の判断基準 |

| 為替レート | 円と他通貨の交換比率 | 1ドル=155円前後で変動 | 輸出入ビジネスの収益性 |

マクロ経済学が答える3つの大きな問い

マクロ経済学は、主に以下の3つの問いに答えようとします。

| 問い | 具体例 | 分析手法 |

|---|---|---|

| ①経済は成長しているか? | 今年のGDPは去年より増えたか? | GDP成長率の分析 |

| ②人々の生活水準は向上しているか? | 賃金は上がっているか?雇用は安定しているか? | 実質賃金、失業率の分析 |

| ③物価は安定しているか? | インフレやデフレは起きていないか? | 消費者物価指数の分析 |

マクロ経済の「見えざる手」:政府と日銀の役割

マクロ経済では、市場だけに任せると不況や過度なインフレが発生する可能性があるため、政府と中央銀行(日本銀行)が経済を調整する役割を担っています。

| 政策タイプ | 実施主体 | 具体的な手段 | 2024-2025年の例 |

|---|---|---|---|

| 財政政策 | 政府 | 減税、公共投資、給付金 | 定額減税(2024年実施)、電気・ガス代補助 |

| 金融政策 | 日本銀行 | 金利の調整、通貨供給量の調整 | マイナス金利解除、段階的利上げ |

たとえば、2024年に日本政府が実施した定額減税は、家計の可処分所得を増やし個人消費を刺激する財政政策でした。一方、日銀は長年続けてきたマイナス金利政策を解除し、金利を引き上げることで、過度なインフレを抑制しようとしています。

マクロ経済をビジネスに活かす視点

マクロ経済指標は、自社のビジネス環境を理解するための「天気予報」のようなものです。

活用例:飲食チェーンの出店戦略

たとえば、あなたが飲食チェーンの経営企画担当だとしましょう。GDPが成長し、失業率が低く、実質賃金が上昇しているなら、「消費者の財布の紐が緩んでいる」と判断できます。この状況では、新規出店を加速させ、やや高価格帯のメニューを投入する戦略が有効かもしれません。

逆に、GDP成長率がマイナスで失業率が上昇している不況期には、出店を抑制し、低価格メニューを充実させる防衛的戦略が求められます。

ミクロ経済とは:「一本一本の木」を詳細に観察する視点

ミクロ経済学の基本定義

ミクロ経済学とは、個々の消費者(家計)や企業の行動、そして市場での価格決定メカニズムを分析する学問です。英語の「micro(微小な、詳細な)」が示す通り、経済を構成する最小単位に焦点を当てます。

マクロ経済学が「森全体」を見るなら、ミクロ経済学は「一本一本の木」を詳しく観察し、「なぜこの木は成長したのか」「なぜあの木は枯れたのか」を分析する視点です。

ミクロ経済で扱う主なテーマ

| テーマ | 具体的な問い | ビジネスでの活用場面 |

|---|---|---|

| 消費者行動 | 消費者はなぜこの商品を選ぶのか?価格が上がったら購入をやめるか? | 価格戦略、商品開発 |

| 企業行動 | どれだけ生産すれば利益が最大になるか? | 生産計画、在庫管理 |

| 市場均衡 | 需要と供給が一致する適正価格はいくらか? | 価格設定、市場分析 |

| 競争と独占 | 競合が多い市場と独占市場で戦略はどう変わるか? | 参入戦略、競争戦略 |

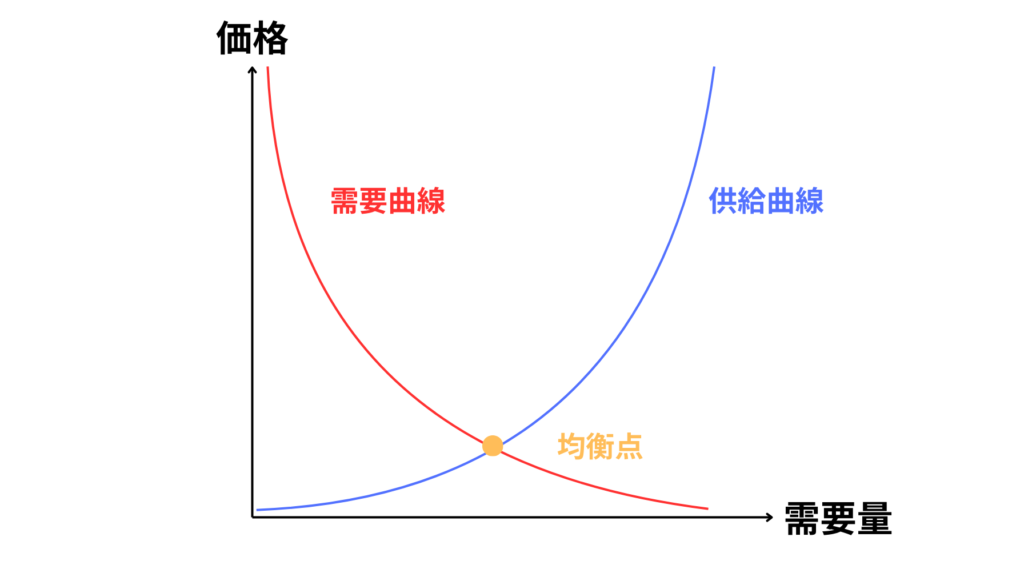

ミクロ経済学の核心:需要と供給の法則

ミクロ経済学の最も基本的な概念が、需要と供給の法則です。これは市場での価格がどのように決まるかを説明する理論で、恋愛に例えるとわかりやすいでしょう。

需要と供給を恋愛で例えると

- 需要曲線=「この人と付き合いたい」と思う人の数。相手の「条件」(価格に相当)が高いほど、付き合いたい人は減る

- 供給曲線=「この条件なら付き合ってもいい」と思う人の数。条件が良いほど、付き合ってもいい人は増える

- 市場均衡=需要と供給が一致する点。両者が納得できる「条件」で成立

これをビジネスに置き換えると、こうなります。

| 概念 | 意味 | 価格との関係 |

|---|---|---|

| 需要曲線 | 消費者がその価格で「買いたい」と思う量 | 価格が高い→需要量は減る(右下がりの曲線) |

| 供給曲線 | 企業がその価格で「売りたい」と思う量 | 価格が高い→供給量は増える(右上がりの曲線) |

| 市場均衡価格 | 需要量と供給量が一致する価格 | 最も多くの取引が成立する価格 |

ミクロ経済学の重要概念

①価格弾力性:値上げしたら売上はどうなる?

価格弾力性とは、価格を1%変えたときに、需要量が何%変化するかを示す指標です。これを理解すると、「値上げすべきか、値下げすべきか」の判断ができます。

| 価格弾力性のタイプ | 特徴 | 商品例 | 価格戦略 |

|---|---|---|---|

| 弾力性が大きい | 価格変化に需要が敏感に反応 | 外食、娯楽、高級品 | 値下げで売上増、値上げは慎重に |

| 弾力性が小さい | 価格変化に需要が鈍感 | 食料品、医薬品、ガソリン | 値上げしても需要は大きく減らない |

実例:菓子メーカーの価格戦略

あるメーカーが新商品の売上不振に悩んでいました。価格弾力性の分析の結果、この商品は価格に敏感な市場だと判明。価格を10%下げたところ、販売数が25%増加し、結果的に利益率を維持しながら売上を最大化することに成功しました。

②損益分岐点:何個売れば黒字になる?

損益分岐点とは、売上と費用が等しくなる販売数量のことです。これを知ることで、「最低でも何個売らないと赤字になるか」が明確になります。

実例:健康サポートデバイスの事例

企業Aが家庭用健康サポートデバイスの発売を計画した際、ミクロ経済学の損益分岐点分析を活用しました。固定費と変動費を分析した結果、月に3,000台を販売しなければ利益が出ないことが判明。この数値を基に、適切な価格設定とマーケティング予算を決定しました。

③限界効用逓減の法則:「もう一個」の価値は下がる

これは、同じ商品を追加で1個消費するごとに、得られる満足度(効用)が減っていくという法則です。

たとえば、喉が渇いているときの1杯目のビールは最高ですが、2杯目、3杯目と飲むにつれて、追加の1杯から得られる満足度は下がっていきますよね。これが限界効用逓減の法則です。

この法則は、「まとめ買い割引」や「セット販売」の戦略に活かされています。消費者は2個目以降の価値を低く感じるため、値引きしないと追加購入してくれないのです。

マクロ経済とミクロ経済の3つの決定的な違い

①分析対象の違い:森全体か、一本の木か

| 項目 | マクロ経済学 | ミクロ経済学 |

|---|---|---|

| 分析対象 | 国全体、世界経済 | 個人、企業、特定市場 |

| 視点の高さ | 空の上から俯瞰(鳥の目) | 地上から詳細に観察(虫の目) |

| 例 | 「日本のGDPは成長しているか?」 | 「この商品は売れているか?」 |

ビジネスでの使い分け例

あなたが自動車メーカーの経営企画担当だとしましょう。

- マクロ経済の視点:「日本の自動車市場全体は縮小傾向だが、EVへのシフトが加速している。政府のEV補助金政策も追い風だ」

- ミクロ経済の視点:「当社のEVモデルXは、競合Y社より価格が10%高いが、航続距離が20%長い。価格弾力性を分析すると、5%の値下げで販売数が15%増える可能性がある」

両方の視点を組み合わせることで、「マクロのトレンド(EV市場の成長)」と「ミクロの戦術(自社製品の価格戦略)」を統合した戦略が立てられるのです。

②目的の違い:社会全体の安定か、個別最適化か

| 項目 | マクロ経済学 | ミクロ経済学 |

|---|---|---|

| 目的 | 経済全体の安定と成長 | 限られた資源の効率的配分 |

| 理想の状態 | 完全雇用、物価安定、持続的成長 | 需要と供給の均衡、資源の最適配分 |

| アプローチ | 政府・中央銀行による調整 | 市場メカニズム(価格調整) |

③使用するデータの違い:集計値か、個別値か

| 項目 | マクロ経済学 | ミクロ経済学 |

|---|---|---|

| データの種類 | 集計データ(GDP、失業率など) | 個別データ(企業の売上、個人の消費行動など) |

| 情報源 | 政府統計、中央銀行レポート | 企業アンケート、POSデータ、顧客調査 |

| 更新頻度 | 四半期〜年次 | リアルタイム〜月次 |

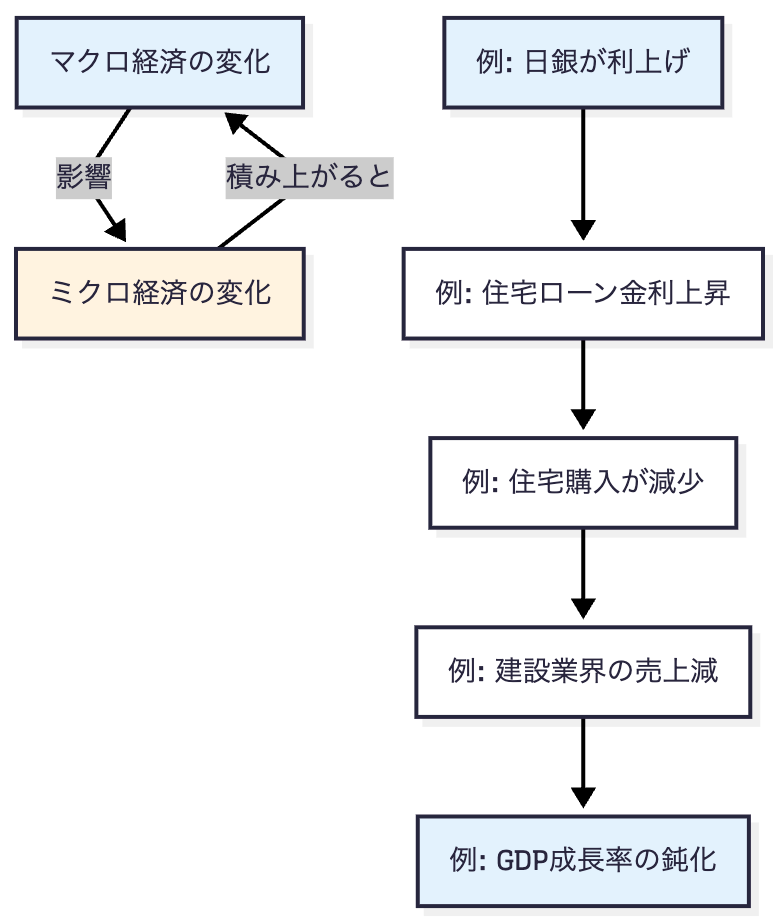

マクロとミクロの相互関係:切っても切れない2つの視点

マクロ経済とミクロ経済は、一見別々の世界のようですが、実は密接に関連しており、互いに影響し合っています。

マクロからミクロへの影響:経済全体の動きが企業に及ぶ

例①:日銀の利上げ→住宅ローン金利上昇→住宅購入減少

2024年、日銀が段階的に金利を引き上げました(マクロ経済政策)。その結果、銀行の住宅ローン金利も上昇し(ミクロ経済への波及)、住宅購入を検討していた個人が様子見に転じました(ミクロの消費者行動)。これにより、住宅メーカーや不動産会社の販売が減少する可能性があります(ミクロの企業業績)。

例②:円安→輸入原材料コスト上昇→製品価格の値上げ

為替レートが円安に振れると(マクロ経済)、輸入原材料のコストが上昇します(ミクロの企業コスト)。食品メーカーや飲食チェーンは、仕入れ価格の上昇分を製品価格に転嫁せざるを得ません(ミクロの価格戦略)。

ミクロからマクロへの影響:個別企業の行動が経済全体を動かす

例:多くの企業が賃上げ→消費増→GDP成長

2024年の春闘では、多くの企業が33年ぶりの高水準となる3.56%の賃上げを実施しました(ミクロの企業決定)。これにより、家計の可処分所得が増加し(ミクロの家計)、個人消費が活発化しました(ミクロの消費行動)。個人消費はGDPの約6割を占めるため、この動きが積み上がると日本全体のGDP成長率を押し上げます(マクロ経済への影響)。

ビジネスパーソンが知るべき重要ポイント

| ポイント | 説明 | 実務での活かし方 |

|---|---|---|

| マクロはミクロに影響 | 政府・日銀の政策は必ず自社ビジネスに波及する | 金融政策や財政政策の発表を注視し、影響をシミュレーション |

| ミクロの積み上げがマクロ | 自社の意思決定も、業界全体で見れば経済に影響を与える | 業界動向を見ながら、自社の戦略を位置づける |

| 両方の視点が必要 | マクロだけでは戦術が見えず、ミクロだけでは大局を見失う | 常に「森全体の動き」と「自社の立ち位置」を意識 |

ビジネスで活かす経済学:Who/What/How分析との統合

当サイトでよく紹介しているWho/What/How分析のフレームワークに、マクロ経済とミクロ経済の視点を組み合わせることで、より強力な戦略立案が可能になります。

Who(誰に)×経済学

| フレームワーク要素 | マクロ経済の視点 | ミクロ経済の視点 |

|---|---|---|

| Who(ターゲット) | 人口動態、所得分布の変化 | 特定顧客セグメントの購買行動 |

| 分析方法 | 総務省の人口統計、所得階層別データ | 顧客アンケート、購買履歴データ |

| 戦略への反映 | 成長市場(高齢者、共働き世帯など)へのシフト | ペルソナ別の価格戦略、商品開発 |

実例:飲食チェーンのターゲット戦略

- マクロ視点:日本の高齢化率が29%を超え、高齢者人口は増加傾向。一方、若年層は減少

- ミクロ視点:高齢者顧客の来店時間帯は11時〜13時に集中。平均客単価は若年層より10%低いが、来店頻度は1.5倍

- 戦略:ランチタイムに高齢者向けの「健康メニュー」を展開。価格は抑えつつ、高頻度利用を促進

What(何を)×経済学

| フレームワーク要素 | マクロ経済の視点 | ミクロ経済の視点 |

|---|---|---|

| What(提供価値) | 経済全体のトレンド(DX、脱炭素など) | 価格弾力性、需要曲線の分析 |

| 分析方法 | 業界レポート、政府の成長戦略 | 消費者調査、価格感度テスト |

| 戦略への反映 | 成長分野への事業シフト | 最適な価格帯と商品スペックの決定 |

How(どうやって)×経済学

| フレームワーク要素 | マクロ経済の視点 | ミクロ経済の視点 |

|---|---|---|

| How(提供方法) | 金利動向、為替レート、規制環境 | 供給曲線、生産コストの最適化 |

| 分析方法 | 日銀レポート、政府の規制動向 | 損益分岐点分析、サプライチェーン分析 |

| 戦略への反映 | 設備投資や出店のタイミング判断 | 生産量、在庫水準、価格設定の最適化 |

実践!経済学を使った意思決定の5ステップ

ここからは、実際のビジネスシーンで経済学的思考をどう活用するか、具体的なステップをご紹介します。

ステップ①:マクロ環境をスキャンする(PESTEL分析との連携)

まず、自社を取り巻くマクロ経済環境を把握します。当サイトで紹介しているPESTEL分析と組み合わせると効果的です。

| PESTEL要素 | マクロ経済指標 | 確認方法 | 2024-2025年の状況 |

|---|---|---|---|

| E(経済) | GDP成長率、インフレ率、金利 | 内閣府、日銀のレポート | GDP成長率0.1%、インフレ率3%前後 |

| P(政治) | 財政政策、規制緩和 | 政府の経済政策発表 | 定額減税、電気ガス代補助 |

| S(社会) | 人口動態、所得分布 | 総務省統計 | 高齢化率29%超、賃上げ率3.56% |

| T(技術) | デジタル化投資の動向 | 企業設備投資統計 | DX関連投資が堅調 |

アクション:四半期に1回、主要なマクロ経済指標をチェックし、自社ビジネスへの影響を議論する会議を設定する。

ステップ②:自社市場のミクロ分析を行う

次に、自社が属する市場のミクロ経済を分析します。

| 分析項目 | 具体的な方法 | 使用ツール | アウトプット |

|---|---|---|---|

| 需要分析 | 顧客アンケート、販売データ分析 | Excel、BIツール | 需要曲線の推定 |

| 供給分析 | 競合数、参入障壁の評価 | 市場調査レポート | 市場の競争状況マップ |

| 価格弾力性 | 過去の価格変更と販売数の関係分析 | 回帰分析 | 最適価格帯の特定 |

| 損益分岐点 | 固定費・変動費の分解 | 管理会計データ | 必要販売数量の算出 |

アクション:自社の主力商品について、価格を5%、10%変更した場合の販売数量変化をシミュレーションする。

ステップ③:マクロとミクロを統合した戦略を立案

マクロ環境とミクロ分析の結果を統合し、戦略を立てます。

統合フレームワークの例

| マクロ環境 | ミクロ分析結果 | 統合戦略 | 具体的アクション |

|---|---|---|---|

| GDP低成長、インフレ継続 | 自社製品の価格弾力性は高い | 防衛的戦略:値上げは最小限に | コスト削減で価格据え置き |

| 賃金上昇、個人消費回復 | 競合が少ないプレミアム市場 | 攻撃的戦略:高付加価値化 | プレミアム商品ラインの拡充 |

| 円安継続 | 輸入原材料への依存度高 | リスク回避戦略:調達先多様化 | 国内サプライヤーの開拓 |

ステップ④:意思決定と実行

立案した戦略を実行に移します。

| 意思決定の種類 | 使う経済学の概念 | 判断基準 |

|---|---|---|

| 価格変更 | 価格弾力性、需要曲線 | 売上最大化か、利益最大化か |

| 生産量調整 | 限界費用、供給曲線 | 追加生産のコストと収益の比較 |

| 設備投資 | 金利水準、将来需要予測 | 投資回収期間、NPV |

| 新規事業参入 | 市場規模、参入障壁 | 期待収益とリスクのバランス |

アクション:意思決定の際は、「この判断の根拠となる経済学的理論は何か?」を必ず明文化する。

ステップ⑤:モニタリングと修正

実行後、マクロ経済とミクロ指標の両方を継続的にモニタリングし、必要に応じて戦略を修正します。

| モニタリング対象 | 頻度 | 修正トリガー | 修正方法 |

|---|---|---|---|

| マクロ指標 | 月次 | GDP成長率が予想より大幅に下振れ | 出店計画の見直し、コスト削減 |

| ミクロ指標 | 週次〜月次 | 販売数量が予測から±20%以上乖離 | 価格調整、プロモーション強化 |

| 競合動向 | 月次 | 競合が大幅な値下げを実施 | 価格対応、差別化ポイントの訴求 |

よくある誤解と注意点:経済学を実務で使う前に知っておくべきこと

誤解①:「マクロ経済が良ければ、自社も儲かる」

真実:マクロ経済が成長していても、自社の業績が悪化することは十分ありえます。

例:2024年の日本のGDPは名目609兆円と過去最高を記録しましたが、一方で倒産件数は前年比で増加した業種もあります。マクロの成長と、個別企業の成功は必ずしも一致しないのです。

ビジネスへの示唆

| 状況 | マクロ | ミクロ(自社) | 必要な対応 |

|---|---|---|---|

| パターンA | GDP成長 | 自社も成長 | 成長を加速させる投資 |

| パターンB | GDP成長 | 自社は低迷 | 自社固有の問題を分析(商品力、競争力) |

| パターンC | GDP低成長 | 自社は成長 | 勝ちパターンを他市場に展開 |

| パターンD | GDP低成長 | 自社も低迷 | 防衛的戦略、コスト削減 |

誤解②:「需要と供給は常に均衡する」

真実:理論上は均衡しますが、現実には様々な要因で不均衡が生じます。

不均衡が生じる理由

| 要因 | 具体例 | ビジネスへの影響 |

|---|---|---|

| 情報の非対称性 | 消費者は商品の真の価値を知らない | 高品質でも売れない可能性 |

| 価格の硬直性 | 値下げすると「安物」と思われる | 適正価格でも売れ残り |

| 外部ショック | 災害、パンデミック、戦争 | 需給バランスが急変 |

| 政府の介入 | 最低価格規制、補助金 | 市場メカニズムが働かない |

誤解③:「経済学は数式だらけで難しい」

真実:ビジネスで使う経済学は、基本的な概念理解で十分です。

実務で必要な経済学の知識レベル

| レベル | 必要な人 | 内容 |

|---|---|---|

| レベル1:概念理解 | すべてのビジネスパーソン | 需要供給、価格弾力性、GDPなどの基本概念 |

| レベル2:簡易分析 | マーケター、経営企画 | Excelでの簡単な回帰分析、損益分岐点計算 |

| レベル3:高度な分析 | エコノミスト、データサイエンティスト | 計量経済学、統計モデリング |

ビジネスパーソンに必要なのはレベル1〜2です。数式を理解するより、「この経済学の概念を、自社の意思決定にどう活かせるか」を考える方が重要です。

経済学的思考をマーケティングに統合する:プレファレンスとの関係

当サイトでは、森岡毅氏の「確率思考の戦略論」に基づくプレファレンス(消費者の好意度)の重要性を何度も強調しています。実は、このプレファレンスこそ、ミクロ経済学の需要曲線そのものなのです。

プレファレンスと需要曲線の関係

| 概念 | 意味 | マーケティングでの活用 |

|---|---|---|

| プレファレンス | ブランドや商品に対する消費者の好意度 | ブランド選好を高めて市場シェアを拡大 |

| 需要曲線 | 価格と需要量の関係を示すグラフ | 最適な価格設定で売上を最大化 |

| 関係性 | プレファレンスが高いほど、需要曲線は右にシフト(同じ価格でも多く売れる) | プレファレンス向上施策が需要増につながる |

売上の方程式とマクロ・ミクロ経済

最後に、売上の方程式に経済学の視点を加えてみましょう。

売上 = 人口 × 認知率 × 配荷率 × 該当カテゴリーの過去購入率 × エボークトセットに入る率 × 年間購入率 × 1回あたりの購入個数 × 年間購入頻度 × 購入単価

| 要素 | 影響する経済学の概念 | マクロ/ミクロ |

|---|---|---|

| 人口 | マクロ経済の人口動態 | マクロ |

| 購入単価 | ミクロ経済の価格弾力性、需要曲線 | ミクロ |

| 購入頻度 | ミクロ経済の限界効用逓減 | ミクロ |

| プレファレンス(エボークトセット率) | ミクロ経済の需要曲線のシフト | ミクロ |

つまり、マクロ経済の人口動態を理解し、ミクロ経済の価格戦略を最適化することで、売上の方程式の各要素を最大化できるのです。

業種別:経済学の活用ポイント

小売・EC事業者

| マクロ経済の活用 | ミクロ経済の活用 |

|---|---|

| 消費者物価指数で値上げタイミング判断 | 価格弾力性分析で最適価格設定 |

| 賃金動向で購買力を予測 | 需要曲線分析で在庫最適化 |

| 為替レートで輸入商品の仕入れ判断 | セグメント別の価格戦略 |

製造業

| マクロ経済の活用 | ミクロ経済の活用 |

|---|---|

| GDP成長率で設備投資タイミング判断 | 損益分岐点分析で生産量最適化 |

| 金利動向で資金調達戦略 | サプライチェーン全体のコスト分析 |

| 為替レートで海外展開の検討 | 競合の価格戦略に対する対応 |

サービス業(飲食・宿泊など)

| マクロ経済の活用 | ミクロ経済の活用 |

|---|---|

| 失業率で消費マインドを予測 | 来店客数と客単価の関係分析 |

| 人口動態でターゲット戦略 | 時間帯別の需要曲線分析 |

| インバウンド動向で外国人客対応 | ダイナミックプライシングの導入 |

まとめ:経済学的思考で意思決定の質を高める

Key Takeaways

| 重要ポイント | 詳細 | 明日からできること |

|---|---|---|

| ①マクロ経済=森全体を見る視点 | GDP、金利、インフレなど国全体の動きを分析 | 日経新聞やNHKの経済ニュースを毎朝5分チェック |

| ②ミクロ経済=一本一本の木を見る視点 | 需要供給、価格弾力性など個別市場を分析 | 自社商品の価格を5%変えたときの影響をシミュレーション |

| ③両方の視点が必要 | マクロのトレンドを理解し、ミクロの戦術に落とし込む | 四半期に1回、マクロ環境と自社戦略を議論する会議を設定 |

| ④プレファレンスは需要曲線 | ブランド好意度を高めることが、需要曲線を右にシフトさせる | 顧客アンケートでブランド好意度を定期測定 |

| ⑤経済学は難しくない | 基本概念を理解し、実務で使えれば十分 | まずは「需要と供給」「価格弾力性」の2つから |

Next Action:明日からの3ステップ

| ステップ | アクション | 所要時間 | 期待効果 |

|---|---|---|---|

| ステップ1 | 内閣府のGDP統計と日銀の金融政策レポートをブックマークし、四半期ごとにチェックする習慣をつける | 初回30分、以降10分/四半期 | マクロ経済の動きを把握 |

| ステップ2 | 自社の主力商品について、過去の価格変更と販売数量の関係をExcelでグラフ化し、価格弾力性を推定する | 2時間 | 最適な価格帯の発見 |

| ステップ3 | 次回の会議で「マクロ経済の動きが自社にどう影響するか」を10分間ディスカッションする時間を設ける | 10分/週 | 組織全体の経済リテラシー向上 |

この記事では、経済の知識があまりないビジネスパーソンでも理解できるよう、マクロ経済とミクロ経済の違いを実践的に解説しました。「森全体を見る視点」と「一本一本の木を見る視点」、この2つを使い分けることで、あなたのビジネス判断の精度は格段に向上するはずです。

まずは明日から、朝のニュースチェック時に「これはマクロ経済の話か、ミクロ経済の話か」を意識してみてください。その小さな習慣が、数ヶ月後には大きな差となって表れるでしょう。