はじめに

マーケターのみなさん、こんな悩みありませんか?

「少子化で子ども向け市場が縮小している…どうすればいいんだろう」「従来のターゲット層だけでは売上が伸び悩んでいる」「新しい顧客層を開拓したいけど、どこを狙えばいいのかわからない」

実は今、そんな悩みを解決するヒントとなる新しい消費者層が急速に拡大しているんです。それがキダルト(Kidult)と呼ばれる人々です。

日本玩具協会によると、2024年度の国内玩具市場規模は前年度比7.9%増の1兆992億円と、2年連続1兆円を突破しました。これは0~15歳人口が2.3%減少し続けている中での快挙です。

つまり、子どもの数は減っているのに、玩具市場は成長しているという驚きの現象が起きているわけです。この成長を支えているのが、まさにキダルト層なんですね。

本記事では、キダルトという新しい消費者層の特徴から、彼らを攻略するマーケティング戦略、実際の成功事例まで、マーケターが知っておくべき情報を網羅的に解説していきます。この記事を読めば、あなたのビジネスにもキダルト戦略を取り入れるヒントが見つかるはずです。

それでは、まずはキダルトとは何かから見ていきましょう。

キダルトとは?新しい消費者層の正体

言葉の意味と定義

キダルト(Kidult)は、「子ども(kid)」と「大人(adult)」を組み合わせた造語です。この言葉は、大人になっても子どものような興味や趣味を持ち続ける人々を指します。

もう少し詳しく説明すると、キダルトとは従来「子ども向け」とされていた商品やコンテンツ、趣味を、大人になっても積極的に楽しむ人々のことです。例えば、30代や40代になってもアニメやゲーム、玩具、キャラクターグッズなどに熱中し、それらを購入・収集する大人たちですね。

今までは「大人買い」という言葉で表現されていた現象がありましたが、キダルトはそれをもっと広く、文化的な現象として捉えた概念だと考えてください。

キダルトの主な年齢層と特徴

主な年齢層は30代〜40代が中心ですが、SNSの発展もあって幅広い世代へ拡大しています。

ただし、これはあくまで中心層であって、実際には20代から50代まで幅広い層がキダルト消費に参加しているんです。Z世代と呼ばれる若い世代も、推し文化の延長線上でキダルト的な消費行動を取っていますからね。

では、キダルトの人々にはどんな特徴があるのでしょうか?次の表でまとめてみました。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 経済力がある | 社会人として収入があるため、高額な商品でも購入できる購買力を持っている |

| 趣味への執着が強い | 好きなものに対して非常に熱心で、コレクションを完成させたいという欲求が強い |

| 価格よりも価値を重視 | 金額を見ずに購入する傾向があり、「欲しい」と思ったら即購入する |

| SNSでの発信が活発 | 購入した商品をSNSで共有し、他者からの共感や承認を求める |

| コミュニティを重視 | 同じ趣味を持つ人々とのつながりを大切にし、イベントやオフ会にも積極的に参加 |

| ノスタルジーを求める | 子どもの頃に親しんだキャラクターやブランドに特別な愛着を持っている |

| 自己表現の手段 | 玩具やキャラクターグッズを通じて、自分らしさを表現したいと考えている |

特に注目すべきは、キダルトは趣味や興味に対して非常に熱心で、欲しいものがあれば、価格を気にせずに購入してしまうという点です。これはマーケターにとって非常に魅力的なターゲット層だと言えますよね。

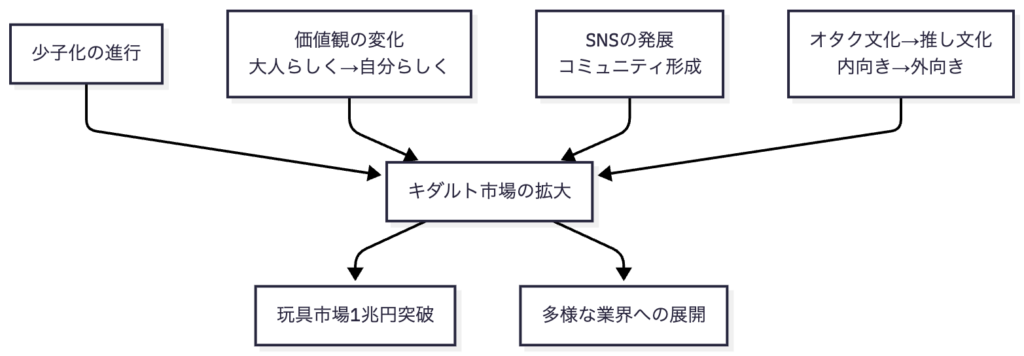

なぜ今キダルトが注目されるのか?背景にある社会変化

キダルトという現象は突然生まれたわけではありません。いくつかの社会的背景が重なって、今のキダルトブームが生まれているんです。ここでは、その背景を詳しく見ていきましょう。

1. 少子化の進行と市場構造の変化

まず大きな要因として、少子化があります。子どもの数が減れば、従来の「子ども向け市場」は縮小していくはずですよね。でも実際には、玩具市場は成長しています。

この矛盾を解消してくれるのが、キダルト層なんです。子どもは減少していますが、大人が購入してくれれば、市場は逆に大きくなる可能性があるのです。大人が買うことで新しい顧客層が増えているのです。

つまり、企業側としては「子ども市場の縮小」を「大人市場の開拓」でカバーしているというわけです。これは非常に賢い戦略転換だと言えます。

2. 価値観の変化:「大人らしく」から「自分らしく」へ

日本では、「遊びとは子供がやるもの」と捉えられていた時代から、徐々に変化していきました。昭和〜平成初期には、大人がアニメやキャラクターを楽しむと「大人げない」と見られがちでした。

しかし今は違います。大人がアニメを見たり、キャラクターグッズを集めたりすることが、社会的に受け入れられるようになってきたんですね。今は大人も抵抗なくアニメやマンガを楽しむようになっているという状況です。

「大人はこうあるべき」という固定観念が薄れ、「自分らしく生きる」ことが尊重される社会になってきたことが、キダルト文化を後押ししているわけです。

3. SNSの発展とコミュニティ形成

SNSの普及も、キダルト文化の拡大に大きく貢献しています。以前は、大人が玩具を集めていることを公にするのは少し恥ずかしいという風潮がありました。でも今は、InstagramやX(旧Twitter)で自分の趣味を堂々と発信できる時代です。

SNSやイベントを通じ、同じ物事が好きな人たちが年齢や性別を超えて繋がる文化が拡大。キダルト思考やその活動が「自己表現」や「仲間づくり」の手段になりました。

例えば、「#ぬい活」というハッシュタグでぬいぐるみと一緒に撮った写真を投稿する文化や、「#ガンプラ」でプラモデルの制作過程を共有するコミュニティなど、SNS上には無数のキダルトコミュニティが存在します。

これらのコミュニティでは、同じ趣味を持つ人同士が情報交換をしたり、互いの作品を褒め合ったりすることで、キダルト消費がさらに活性化しているんです。

4. オタク文化から推し文化への進化

2000年代〜2010年代にかけて、大人がアニメやキャラクターにハマっている現象を示す「オタク」という用語とその文化がメディアで取り上げられ、メジャーになりました。その後、内なる欲求や限られたコミュニティで趣味を楽しむオタク文化が、誰もが外へ自分の好きを発信する推し文化に変遷しています。

以前の「オタク文化」は、どちらかというと内向きで、限られたコミュニティの中で楽しむものでした。でも今の「推し文化」は、自分の好きなものを積極的に外に発信し、それを通じて他者とつながることを重視します。

この変化によって、キダルト消費はより社会的に受け入れられ、広がりを見せているわけです。

このように、複数の社会的要因が重なって、今のキダルトブームが生まれているんですね。では次に、実際の市場規模とデータを見ていきましょう。

キダルト市場の規模とデータで見る成長性

玩具市場全体の成長トレンド

先ほども触れましたが、2024年度の国内玩具市場規模は前年度比7.9%増の1兆992億円と、初めて1兆円を突破し、4年連続で成長しました。

これは驚異的な数字です。なぜなら、同じ期間に0~15歳人口は減少し続けているからです。つまり、ターゲット人口が減っているにもかかわらず、市場は拡大しているんですね。

| 年度 | 市場規模 | 前年比 | 0〜15歳人口 |

|---|---|---|---|

| 2020年度 | 約8,946億円 | - | 約1,450万人 |

| 2021年度 | 約9,315億円 | +4.1% | 約1,478万人 |

| 2022年度 | 約9,521億円 | +2.2% | 約1,450万人 |

| 2023年度 | 1兆193億円 | +7.1% | 約1,417万人 |

| 2024年度 | 1兆992億円 | +7.8% | 約1,383万人 |

この表を見ると、子どもの人口は毎年減少しているのに、市場規模は右肩上がりで成長していることがわかりますよね。

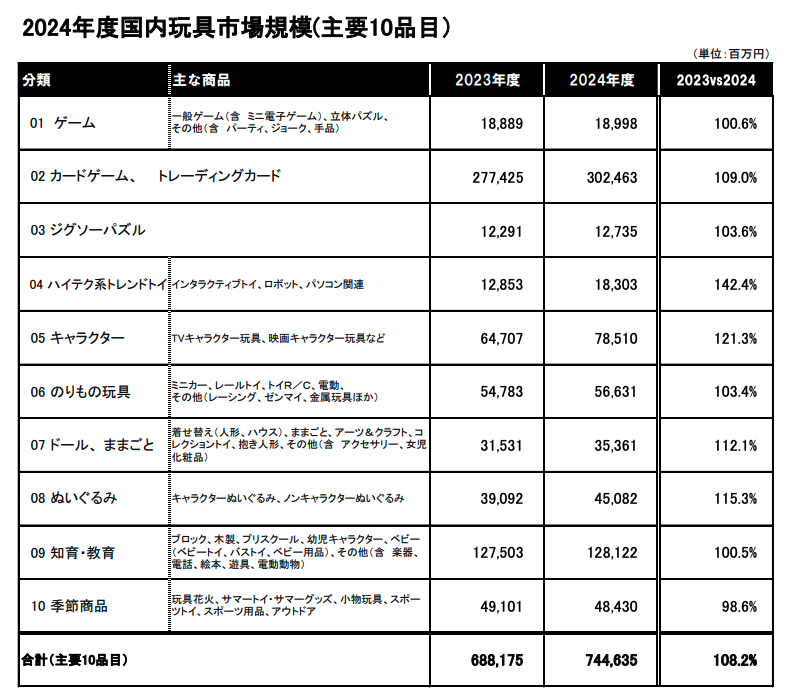

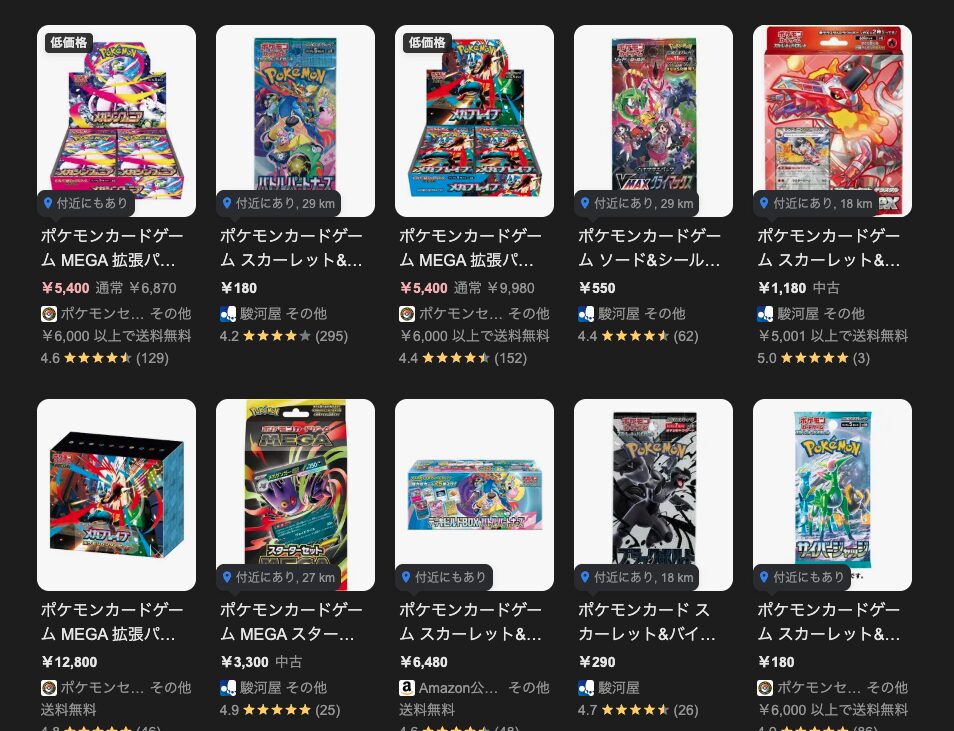

カテゴリー別の市場規模

第1位は「ポケモンカードゲーム」「ONE PIECEカードゲーム」「遊戯王OCG」に代表されるカードゲーム・トレーディングカードで、その市場規模は約3,000億円にのぼります。第2位はベビーカーやチャイルドシート、三輪車などの需要が高まった知育・教育玩具です。そして、第3位は「ガンプラ(ガンダムのプラモデル)」や漫画・アニメのキャラクターを扱ったフィギュアが好調だったキャラクターとなっています。

特に注目すべきは第1位のカードゲームです。ポケモンカードやワンピースカード、遊戯王などは、子どもだけでなく、大人のコレクターや対戦プレイヤーも多数存在します。市場規模3,000億円のうち、かなりの割合がキダルト層による購入だと考えられます。

一方、拡大が目立った商品カテゴリーをみると、ハイテク系トレンドトイが前年度比+42%の1,830憶円と目立っています。

この42%という成長率は驚異的です。例えばたまごっちは1990年代に子どもの頃に遊んでいた世代が、今や30代〜40代になっています。つまり、ノスタルジーを感じるキダルト層が大人向けの新機種を購入しているわけですね。

世界的なキダルト市場の動向

キダルト市場は日本だけの現象ではありません。欧米で生じたとされるマーケティング用語で、2000年代前半に "Kidult Marketing" という表現が使用され、年齢が若めの大人が懐かしのアイテムや子ども向けデザインを好む傾向を指していました。

アメリカの玩具大手ハズブロでは、すでに収益の6割が13歳以上の顧客から来ているというデータがあります。これは、キダルト市場が世界的に無視できない規模になっていることを示していますよね。

日本同様に少子化が進む先進国でもキダルトは大きな市場になりつつあります。

つまり、キダルト戦略は日本だけでなく、グローバルに通用するマーケティングアプローチだと言えるわけです。

データから見えるキダルト市場の特徴

これらのデータから、以下のような特徴が見えてきます。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 逆少子化成長 | 子どもの人口が減少しても市場は拡大している |

| 高単価商品の売れ行き | 大人は高品質・高価格帯の商品を購入する傾向 |

| ノスタルジー商品の強さ | 子どもの頃に親しんだブランドの復刻版が人気 |

| コレクション性の重視 | シリーズで集めたくなる商品設計が効果的 |

| グローバルトレンド | 先進国共通の現象として世界中で拡大中 |

このように、データで見ると、キダルト市場の成長性と可能性がはっきりと見えてきますね。

キダルト消費者の心理と行動パターン

さて、ここまでキダルト市場の全体像を見てきましたが、実際にキダルト層はどんな心理で、どんな行動をとっているのでしょうか?マーケターとしては、ここを深く理解することが重要です。

キダルトの購買心理:なぜ大人が玩具を買うのか

キダルトが玩具や子ども向けと思われていた商品を購入する背景には、いくつかの心理的要因があります。

| 心理的要因 | 説明 |

|---|---|

| ノスタルジー(懐かしさ) | 子どもの頃の楽しかった思い出や感情を再体験したいという欲求 |

| 承認欲求 | SNSで共有し、他者から「いいね」や共感を得ることで満たされる |

| コレクター心理 | 揃えることの達成感や、完全なコレクションを持つことの優越感 |

| 自己表現 | 自分の趣味や個性を玩具やキャラクターを通じて表現したい |

| 癒し・ストレス解消 | 大人になってストレスが多い中で、子どもの頃の純粋な楽しさを求める |

| コミュニティへの所属感 | 同じ趣味を持つ仲間とつながりたい、属したいという欲求 |

| 品質への投資 | 大人向けの高品質な商品に対して、適正な対価を払いたい |

特に重要なのが、ノスタルジーです。この不確かな世界にあって、子供の頃のような安心感と幸福感に包まれたいという想いがあるからです。

現代社会は不確実性が高く、ストレスも多いですよね。そんな中で、子どもの頃の純粋で楽しかった時代を思い出し、その感覚を再体験したいという心理が働いているわけです。

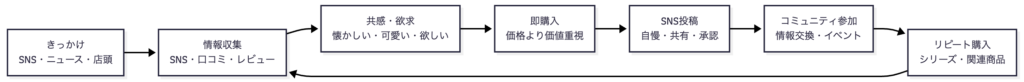

キダルトの消費行動パターン

では、実際にキダルト層はどんな行動パターンで商品を購入しているのでしょうか?ここでは典型的な消費行動フローを図解してみましょう。

このフローを見るとわかるように、キダルト消費は循環型の行動パターンを取ります。一度購入したら終わりではなく、SNSでの共有やコミュニティへの参加を通じて、さらなる購買につながっていくんですね。

また、注目すべきは「即購入」のステップです。キダルトは趣味や興味に対して非常に熱心で、欲しいものがあれば、価格を気にせずに購入してしまいます。

これは通常の消費者行動とは大きく異なります。普通は「価格比較」や「購入検討期間」があるものですが、キダルト層は「欲しい」と思ったら即座に購入する傾向が強いんです。

SNSとの関係性:「見せる消費」の重要性

キダルト消費において、SNSは切っても切れない関係にあります。近年は、モノを購入すること自体に加え、それをどう楽しみ、どう「見せるか」に価値を置く消費スタイルが広がりをみせています。SNS での共有がその中心にあり、他者からの共感や承認を得ることが購買動機となるケースも少なくありません。

例えば、「ぬい活」という文化があります。これは、ぬいぐるみを様々な場所に連れて行って写真を撮り、SNSに投稿する活動のことです。ぬいぐるみそのものの価値だけでなく、「どう撮るか」「どう見せるか」という体験価値が重要になっているわけですね。

| SNS活動 | 説明 | 主なハッシュタグ |

|---|---|---|

| ぬい活 | ぬいぐるみと一緒に外出し、様々な場所で写真を撮影 | #ぬい活 #ぬいぐるみのいる暮らし |

| ガンプラ制作 | プラモデル制作過程や完成品を投稿 | #ガンプラ #プラモデル #ガンダム |

| カード開封 | トレーディングカードの開封動画や当たりカード報告 | #ポケカ開封 #ポケモンカード |

| フィギュア撮影 | フィギュアを使った創作写真や撮影技法 | #フィギュア撮影 #toy photography |

| コレクション紹介 | 集めた商品のコレクション全体を公開 | #コレクション #○○コレクター |

キダルトの投稿は、驚きや共感などポジティブな反応を喚起し、多くの人に影響を与えることも。これまでにない新しい発見や価値が見出され、次々と派生コミュニティも作られていきます。

つまり、SNSでの投稿が新たなキダルト消費を生み出すという、正のフィードバックループが形成されているんです。

コミュニティの力:つながりが消費を加速させる

キダルト消費のもう一つの特徴が、コミュニティとの強い結びつきです。同じ趣味を持つ人々とつながり、情報交換をしたり、イベントに参加したりすることが、消費をさらに活性化させています。

| コミュニティ活動 | 内容 | 消費への影響 |

|---|---|---|

| オフ会・イベント | 同じ趣味を持つ人々が実際に集まる | 新商品情報の交換、購買意欲の刺激 |

| オンラインコミュニティ | SNSグループやDiscordなどでの交流 | 常時情報共有、トレンドの形成 |

| 公式ファンクラブ | 企業が運営する公式コミュニティ | ロイヤルティ向上、限定商品へのアクセス |

| アンバサダー制度 | 熱心なファンを公式に認定 | ブランド価値の向上、口コミ拡散 |

このように、キダルト層の心理と行動パターンを理解することが、効果的なマーケティング戦略を立てる第一歩になります。

キダルト向けマーケティング戦略の5つのポイント

それでは、実際にキダルト層をターゲットにしたマーケティング戦略を立てる際、どんなポイントを押さえるべきでしょうか?ここでは、成功している企業の事例から学べる5つの重要ポイントを紹介します。

1. ノスタルジーと現代性の融合

まず最も重要なのが、懐かしさ(ノスタルジー)と最新トレンドを掛け合わせることです。

特にロングセラーブランドは、子どもの頃に親しんだ懐かしさもあって、キダルト層に受け入れられています。

ただし、単に昔の商品をそのまま復刻するだけでは不十分です。現代の大人が求める品質やデザイン、機能を加えることが重要なんですね。

| 要素 | 懐かしさの活用 | 現代性の追加 |

|---|---|---|

| デザイン | オリジナルのキャラクターやロゴを踏襲 | 洗練された大人向けカラーリング、高級感のある素材 |

| 機能 | 基本的な遊び方は維持 | スマホ連携、SNS共有機能、カスタマイズ性 |

| ストーリー | 元のブランドストーリーを尊重 | 現代的な価値観を反映した新展開 |

| 価格 | - | 大人の購買力に見合った価格設定 |

例えば、たまごっちの新シリーズ「Tamagotchi Uni」は、1990年代の基本的な育成ゲームのコンセプトは維持しながら、WiFi機能やグローバルコミュニティとの交流など、現代的な要素を加えています。これが大人のファンに刺さったわけです。

2. 高品質・高価格戦略

そのため、新しく大人向けの高品質・高価格帯の商品が増加しているのが最近の傾向です。企業側も、このようなキダルト層をターゲットにした戦略を立てるようになっています。あえて高額製品を出すようになったのです。

キダルト層は経済力があるため、子ども向けの低価格商品ではなく、大人が満足できる高品質な商品を求めています。

| 価格帯 | ターゲット | 商品例 | 戦略 |

|---|---|---|---|

| 低価格帯(〜1,000円) | 子ども・カジュアル層 | 一般的なカプセルトイ、小物グッズ | 手軽さ、コレクション性 |

| 中価格帯(1,000円〜5,000円) | ライトキダルト層 | ベーシックなフィギュア、プラモデル | バランス型、入門商品 |

| 高価格帯(5,000円〜3万円) | コアキダルト層 | 高品質フィギュア、限定版商品 | 品質、希少性、満足度 |

| プレミアム帯(3万円以上) | コレクター層 | 限定版、特別仕様品 | 投資価値、ステータス |

大人向けとあって、商品によっては高価格帯で販売されており、限定版のキャラクターフィギュアは1体100万円を超えるものもあるという。

つまり、価格を下げて大衆に売るのではなく、価格を上げて品質と価値を高めることで、キダルト層の心を掴むという戦略が有効なんですね。

3. SNSマーケティングとコミュニティ形成

キダルト向けマーケティングでは、SNSの活用が必須です。ただし、単に広告を出すだけでは不十分。コミュニティを形成し、ユーザー同士がつながる場を提供することが重要です。

効果的なSNS戦略のステップを整理してみましょう。

| ステップ | 施策 | 目的 |

|---|---|---|

| 1. ハッシュタグ設計 | ブランド独自のハッシュタグを作成 | ユーザー投稿の集約、トレンド形成 |

| 2. UGC促進 | ユーザー投稿をリポスト、キャンペーン実施 | 口コミ拡散、参加意欲向上 |

| 3. コミュニティ運営 | 公式アカウントでの積極的な交流 | ファンとの関係構築 |

| 4. アンバサダー育成 | 熱心なファンを公式認定 | 信頼性向上、長期的な関係 |

| 5. オフライン連携 | SNS投稿者向けイベント開催 | リアルなつながり、ロイヤルティ強化 |

特にアンバサダー施策は効果的です。企業側から一方的に情報を発信するより、熱心なファンが自発的に情報を発信してくれる方が、はるかに信頼性が高く、拡散力も強いからです。

4. コレクション性とカスタマイズ性の提供

キダルト層は「集める楽しさ」を重視します。そのため、単品で完結する商品より、シリーズ化してコレクションしたくなるような商品設計が効果的です。

| 設計要素 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| シリーズ展開 | 複数種類を定期的にリリース | 継続的な購買、完全制覇欲求 |

| ランダム要素 | ブラインドボックス、レアアイテム | 射幸心、何度も購入する動機 |

| 限定版 | 数量限定、期間限定商品 | 希少価値、緊急性、プレミアム感 |

| カスタマイズ | パーツ交換、組み合わせ自由 | 自己表現、オリジナリティ |

| コンプリート特典 | 全種類揃えると得られる特典 | コンプリート動機、満足度向上 |

商品を複数セットで購入したくなる仕掛けや、組み合わせを楽しめるデザインで"自分だけ"を実現できるようにします。

例えば、カプセルトイは典型的なコレクション商品です。1回300円〜500円という手頃な価格設定で、何が出るかわからないランダム性があり、シリーズで集めたくなる設計になっています。

5. 体験価値とストーリーテリング

最後に重要なのが、単なる「モノ」ではなく「体験」や「ストーリー」を提供することです。

| 提供価値 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| 購入体験 | 特別なパッケージ、開封の儀式化 | ワクワク感、SNS投稿意欲 |

| 使用体験 | 撮影しやすいデザイン、飾りやすさ | 日常での楽しみ、継続的な満足 |

| 共有体験 | ファン同士の交流、イベント参加 | コミュニティ感、帰属意識 |

| ストーリー | キャラクターの背景設定、世界観 | 感情的なつながり、深い愛着 |

| 成長物語 | コレクションの成長、自分の変化 | 達成感、自己実現 |

商品そのものの機能や品質はもちろん重要ですが、それだけでは不十分。「この商品を持つことで、どんな体験ができるのか」「どんなストーリーの一部になれるのか」という視点が、キダルト層には響くんです。

成功事例から学ぶキダルトマーケティング

理論だけでなく、実際の成功事例を見ることで、より具体的なイメージが湧きますよね。ここでは、キダルト市場で成功している代表的な事例を紹介します。

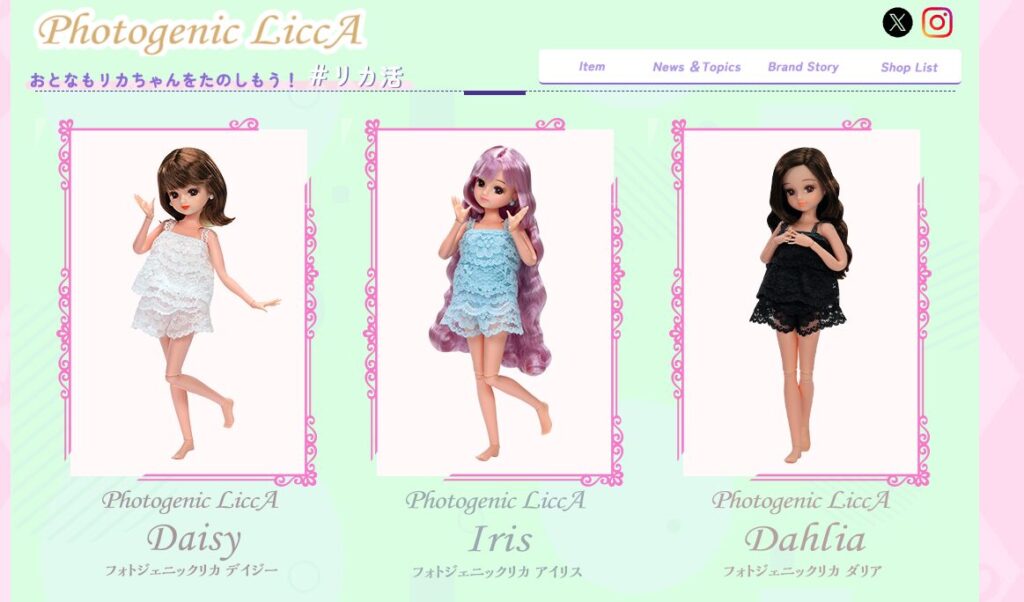

事例1:リカちゃん人形 - 大人向けブランドへの進化

リカちゃん人形は1967年に誕生した、日本を代表する着せ替え人形です。長年子ども向け玩具として親しまれてきましたが、近年は大人向けの展開で大きな成功を収めています。

| 年 | 施策 | 内容 |

|---|---|---|

| 2015年 | 大人向けブランド「LiccA」開始 | 高品質な大人向けリカちゃんシリーズ展開 |

| 2024年 | 「フォトジェニックリカ」発売 | 可動式関節で自然なポージングが可能 |

| 2024年 | 日本おもちゃ大賞受賞 | キダルト部門で大賞を獲得 |

リカちゃんは1967年に誕生し、「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」が楽しめる、人気の着せ替え人形 。2015年より大人向け新ブランド「LiccA」、2024年には、可動式関節ボディで自然なポージングができる「フォトジェニックリカ」シリーズを展開。「日本おもちゃ大賞2024」キダルト部門で大賞を受賞しています。

成功のポイント:

- ブランドの歴史と信頼性を活かしたノスタルジー戦略

- 「フォトジェニック」という現代のSNS文化に合わせた商品開発

- 大人が満足できる高品質な仕上がり

- 子ども向けとは別の大人向けブランドラインを明確に分離

事例2:シルバニアファミリー - 公式アンバサダー戦略

シルバニアファミリーも、キダルト層を取り込んで成功している代表例です。特に注目すべきは、ファンを巻き込むアンバサダー戦略です。

シルバニアファミリーの戦略:

| 施策 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 公式アンバサダー制度 | 熱心なファンを公式に認定 | ファンの熱量を公式活動に変換 |

| ファンイベント開催 | 大人向けのシルバニア展示会 | リアルなコミュニティ形成 |

| SNS連携 | アンバサダーによる定期的な投稿 | 継続的な露出、信頼性の高い情報発信 |

| 限定商品展開 | 大人向けの高品質・高価格商品 | コレクター需要の取り込み |

シルバニアファミリーは公式アンバサダーでファンを巻き込んでいます。

この戦略の素晴らしい点は、企業が一方的に宣伝するのではなく、ファン自身がブランドの伝道者になっているところです。アンバサダーは自分の好きなブランドを広めることに喜びを感じ、企業は信頼性の高いマーケティングを実現できる。Win-Winの関係が築けているわけです。

事例3:ポケモンカード - 投資価値とコレクション性

ポケモンカードは、キダルト市場で最も成功している商品の一つと言えるでしょう。子ども向けのカードゲームという位置づけを超えて、大人のコレクターアイテムとしても確立しています。

ポケモンカードの成功要因:

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| ノスタルジー | 1990年代に子どもだった世代が大人になり、懐かしさから再び購入 |

| 投資価値 | レアカードは高額で取引され、投資対象としても注目 |

| ゲーム性 | 単なるコレクションだけでなく、対戦ゲームとしても楽しめる |

| コミュニティ | 全国各地で大会が開催され、オンライン・オフライン両方で交流 |

| SNS映え | レアカードを引いた瞬間の動画が拡散されやすい |

ポケモンカードの市場規模は、カードゲーム全体で約2,774億円に達しています。その中でポケモンカードが占める割合は非常に大きく4割程度と言われており、キダルト層が市場を牽引しています。

特に注目すべきは「開封動画」文化です。YouTubeやTikTokで、ポケモンカードのパックを開封する動画が大人気コンテンツになっています。レアカードが出る瞬間のドキドキ感や、出なかったときの落胆など、開封という「体験」自体がエンターテイメントになっているんですね。

事例4:ガンプラ - クオリティと自己表現

ガンダムのプラモデル「ガンプラ」は、1980年代から続くロングセラー商品ですが、現在はキダルト層が主要顧客となっています。

ガンプラの魅力:

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

| 圧倒的なクオリティ | 接着剤不要でも組み立てられる高精度設計 |

| 幅広い価格帯 | 数百円のエントリーモデルから数万円のハイエンドモデルまで |

| カスタマイズ性 | 塗装やパーツ改造など、自己表現の幅が広い |

| コミュニティ | ガンプラコンテストや展示会など、作品を発表する場が豊富 |

| 継続性 | 新作が常に発売され、飽きることがない |

ガンプラの素晴らしい点は、「作る楽しみ」と「飾る楽しみ」の両方を提供していることです。組み立てる過程自体が趣味となり、完成したガンプラをSNSで披露することで承認欲求も満たされる。さらに、カスタマイズによって自分だけのオリジナル作品が作れるため、自己表現の手段にもなっています。

事例5:TOYLO MART(トイロマート)- 体験型店舗戦略

イトーヨーカ堂が原宿にオープンした「TOYLO MART(トイロマート)」というエンタメ特化型店舗が話題になっており、"子ども心を持ち続ける大人"をターゲットに、キャラクター雑貨を豊富に取り揃えています。

TOYLO MARTの戦略:

| 施策 | 内容 |

|---|---|

| ターゲット明確化 | 「子ども心を持ち続ける大人」=キダルトを明確にターゲット |

| 立地戦略 | 原宿という若者・トレンドの中心地に出店 |

| 豊富な品揃え | 多様なキャラクター雑貨を一箇所で購入できる |

| 体験型店舗 | 単なる物販ではなく、楽しい買い物体験を提供 |

| SNS映え | 店内がフォトスポットになる設計 |

この事例が示すのは、リアル店舗であっても、キダルト層をターゲットにした戦略は有効だということです。EC全盛の時代でも、「実際に商品を見て、触って、体験する」という価値は失われていません。むしろ、SNSでシェアしたくなるような体験を提供することで、オンラインとオフラインを統合したマーケティングが可能になるんです。

他業界への応用:キダルト戦略は玩具以外でも使える

ここまで玩具業界の事例を中心に見てきましたが、キダルト戦略は玩具以外の業界でも応用可能です。実際、様々な業界がキダルト層をターゲットにした商品やサービスを展開し始めています。

応用可能な業界と具体例

| 業界 | 商品・サービス例 | キダルト要素 |

|---|---|---|

| 食品・飲料 | 懐かしいお菓子の復刻版、キャラクターコラボ商品 | ノスタルジー、パッケージの可愛さ、SNS映え |

| アパレル | キャラクターコラボファッション、レトロデザイン | 自己表現、大人が着られる高品質なデザイン |

| エンターテイメント | アニメや漫画の実写化、リバイバル作品 | 懐かしさ、SNSでの話題性 |

| インテリア | キャラクターグッズ、レトロ家電デザイン | 部屋のアクセント、SNS投稿用 |

| 美容・コスメ | キャラクターパッケージのコスメ | 可愛さ、コレクション性、実用性 |

| 旅行・レジャー | テーマパーク、アニメ聖地巡礼 | 体験価値、SNS投稿、思い出作り |

例えば、カンロ株式会社は、バンダイが発売するカプセルトイ「ガシャポン」から「ピュレグミ」を再現した『Ringcolle! ピュレグミ リングコレクション3 きゅっとはじけてver.』を発売。ピュレグミの特徴であるハート型のグミ粒やカラフルなパッケージを再現した、全種類集めたくなるようなかわいらしい仕上がりです。

食品ブランドがカプセルトイになるという、業界を超えたコラボレーションです。これは、ピュレグミというブランドが持つノスタルジーと可愛さを、コレクションアイテムとして昇華させた好例ですね。

小規模ビジネスでの活用方法

「うちは大企業じゃないから、キダルト戦略なんて無理」と思っていませんか?実は、小規模ビジネスでもキダルト戦略は十分に活用できます。

キダルトの存在感は玩具市場を中心に高まっていますが、その「大人の遊び心」「ノスタルジー」「SNS拡散力」は小規模ビジネスでも大いに活用可能だと考えます。

小規模ビジネス向けの実践的なアプローチをまとめてみましょう。

| 施策 | 小規模ビジネスでの実践方法 |

|---|---|

| ノスタルジー活用 | 地域の昔ながらの商品や、昭和・平成のデザインを復刻した限定商品を企画 |

| SNS連携 | ハッシュタグキャンペーンで顧客投稿を促進、リポストで関係構築 |

| コミュニティ形成 | 常連客向けのLINEグループやFacebookグループで情報共有 |

| 限定商品 | 月替わりや季節限定など、小ロットで多品種展開 |

| ストーリーテリング | 商品の背景や作り手の想いをSNSで発信、感情的なつながりを構築 |

大切なのは、予算や規模ではなく、顧客との感情的なつながりを作ることです。キダルト層は、単に商品を買うだけでなく、その背景にあるストーリーや、同じ価値観を共有できるコミュニティを求めています。

小規模ビジネスこそ、大企業にはできない密なコミュニケーションや、手作り感のあるストーリーテリングが可能です。その強みを活かせば、キダルト層の心を掴むことができるはずです。

まとめ:キダルトマーケティングのKey Takeaways

それでは、この記事の重要ポイントをまとめていきましょう。

キダルト市場の基本理解

キダルトとは:「子ども(kid)」と「大人(adult)」の造語で、大人になっても子どものような趣味や興味を持ち続ける人々を指す。主な年齢層は30代〜40代だが、幅広い世代に拡大中。

市場規模:2024年度の国内玩具市場は1兆992億円と2年連続の1兆円突破。0〜15歳人口が減少する中での快挙で、キダルト層が成長を牽引。

世界的トレンド:日本だけでなく、欧米など先進国共通の現象。アメリカの玩具メーカーのハズブロでは13歳以上の顧客が収益の6割を占める。

キダルト層の特徴

経済力と購買意欲:価格を気にせず、欲しいものを即座に購入する傾向。高品質・高価格帯の商品も積極的に購入。

SNSとの親和性:購入した商品をSNSで共有し、他者からの共感や承認を求める。「見せる消費」が重要。

コミュニティ重視:同じ趣味を持つ人々とのつながりを大切にし、オンライン・オフライン両方で交流。

ノスタルジー志向:子どもの頃に親しんだブランドやキャラクターに特別な愛着を持ち、懐かしさを求める。

効果的なマーケティング戦略

ノスタルジーと現代性の融合:懐かしさを保ちつつ、現代の大人が求める品質やデザイン、機能を追加。

高品質・高価格戦略:大人の購買力に見合った、質の高い商品を適正価格で提供。

SNSマーケティング:ハッシュタグ設計、UGC促進、アンバサダー育成など、コミュニティ形成を重視。

コレクション性の提供:シリーズ展開、限定版、カスタマイズ要素など、「集める楽しさ」を設計。

体験価値の創造:単なる「モノ」ではなく、購入体験、使用体験、共有体験を含めた総合的な価値提供。

成功のための実践ポイント

ターゲットの明確化:キダルト層を意識した商品開発とコミュニケーション設計を行う。

マルチチャネル戦略:オンライン(EC、SNS)とオフライン(実店舗、イベント)を統合した戦略を展開。

長期的関係構築:単発の購入で終わらせず、コミュニティやアンバサダー制度を通じて長期的な関係を構築。

データ活用:SNSの反応やコミュニティの声を分析し、商品開発やマーケティングに活かす。

小規模でも可能:大企業でなくても、ストーリーテリングやコミュニティ形成で差別化できる。

キダルト市場は、少子化という逆風の中でも成長を続ける、非常に魅力的なマーケットです。「大人になっても遊び心を忘れない」という価値観が社会的に受け入れられるようになった今、キダルト層をターゲットにしたマーケティングは、多くの業界で成功の鍵となるでしょう。

あなたのビジネスでも、キダルト戦略を取り入れてみてはいかがでしょうか?きっと新しい市場の可能性が見えてくるはずです。

最後に一言:マーケティングの本質は、顧客の心を理解し、そこに価値を届けることです。キダルト層は、「自分らしく生きたい」「楽しいことを追求したい」という純粋な欲求を持っています。その欲求に真摯に向き合い、誠実に価値を提供すれば、必ず応えてくれるはずです。

さあ、あなたもキダルトマーケティングの世界に飛び込んでみましょう!