はじめに:マーケターが直面する共通の悩み

「うちのサービス、なんか使いづらいって言われるんだよね...」「海外のツールと比べると、なんか古臭く見える」

こんな声、マーケティングの現場でよく聞きませんか?実際、GoogleやAmazon、Netflixといったグローバルサービスと比べて、日本のWebサービスやアプリが「使いにくい」と感じられることは珍しくありません。実際に筆者が仕事やプライベートで使っているサービスも9割は外国のサービスとなっていることを考えると驚きです。

でも、これって単純に「日本企業の技術力が低い」からでしょうか?

読者の皆さんが抱えている課題:

- 自社サービスのUI/UXを改善したいが、なぜ使いにくいのか根本原因がわからない

- グローバル標準のUIにしたいが、社内の反発や制約に阻まれている

- ユーザーからの「使いづらい」というフィードバックに具体的に対応できない

- 競合他社(特に海外サービス)との差を埋めたいが、どこから手をつけていいかわからない

本記事では、日本のサービスが抱えるUI/UX課題の構造的な原因を6つの観点から徹底考察し、マーケターの皆さんが実際に改善策を立てられるような実用的な情報をお届けします。

UI/UX設計上の課題:「情報過多」という日本独特の問題

まず最初に理解しておきたいのが、日本のサービスに特徴的な「情報過多デザイン」の問題です。

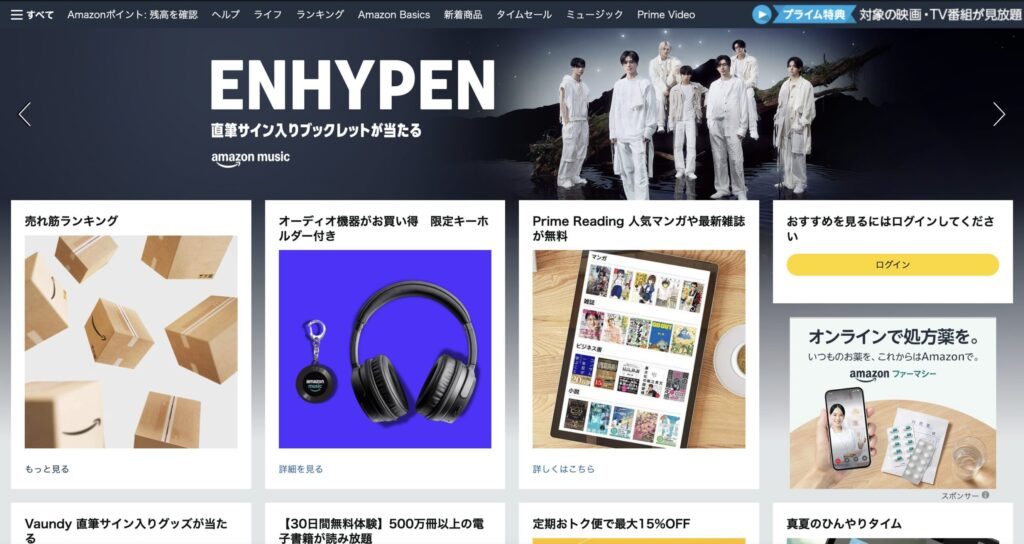

楽天 vs Amazon:情報密度の違いを数字で見る

具体的な例として、日本を代表するECサイト「楽天市場」と「Amazon」を比較してみましょう。

| 比較項目 | 楽天市場 | Amazon |

|---|---|---|

| トップページの情報要素数 | 非常に多い | 少なくはないが整理されている |

| カラー使用数 | 非常に多い | 基本カラーは数色で落ち着いたトーン |

| バナー広告の数 | 非常に多い | 少ない |

| 強調されたデザイン | 強い | 弱い |

この違いはどこから来るのでしょうか?

「安心感のための情報量」という罠

日本では「情報をすべて載せた方が取りこぼさない、親切である」という考えをもってしまい、足すデザインになってしまいがちです。

日本独特の現象:

- すべてのターゲットを対象:「どんな人でも取り込めるようにたくさんアピールしよう」

- 完璧主義的な情報提供:「万が一のケースも説明しておかないと...」

- 責任回避のための詳細説明:「後でクレームになったら困るから」

- ITに弱いユーザーへの配慮:「年配の方にもわかるように詳しく書こう」

技術的要因:レガシー技術への依存が生む悪循環

日本のサービスが使いづらい第二の理由は、技術的な停滞にあります。

Internet Explorer廃止で露呈した技術的債務

2022年のInternet Explorer(IE)廃止の際、多くの日本企業が対応に慌てました。これは氷山の一角で、実際はもっと深刻な問題があります。

レガシー技術依存の実態:

| 業界 | 依存技術 | 問題点 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 金融機関 | ActiveX、Flash | セキュリティリスク | 特定ブラウザでのみ動作 |

| 行政機関 | IE専用システム | 更新停止 | 市民サービスの低下 |

| 地方銀行 | フロッピーディスク | データ移行困難 | 業務効率の低下 |

| 製造業 | 社内システム(古いJava) | 保守コスト増大 | 新機能追加困難 |

クラウド導入の7年遅れが生む競争力格差

Gartnerの分析によると、日本はクラウド技術の採用で米国より7年遅れています。

2022年時点のクラウド普及率:

- 米国:IT支出の14%

- 日本:IT支出の4.4%

この差が、UI/UXの改善スピードに直接影響しています。クラウドベースの開発では、迅速なA/Bテストやユーザーフィードバックの反映が可能ですが、オンプレミスの旧来システムでは、そうした柔軟性が失われてしまいます。

終身雇用文化がもたらす技術革新への抵抗

興味深いことに、日本企業のクラウド化が遅れる背景には、雇用文化も関係しています。

技術革新が進まない構造的要因:

- 既存システム担当者の雇用維持:「システムを刷新すると担当者の仕事がなくなる」

- 新技術習得への消極性:「今のシステムで十分」という現状維持志向

- カスタム開発への依存:「自社専用システムの方が安心」という思い込み

この結果、海外サービスのような迅速なアップデートや機能改善ができず、ユーザー利便性で後れを取ることになります。

文化的要因:日本独特の「慎重すぎる設計思想」

日本のサービスのUI/UX課題を語る上で避けて通れないのが、文化的な要因です。

「マニュアル文化」がもたらすUI軽視

日本では製品やサービスに詳しいマニュアルを用意し、ユーザーがそれを読む前提で設計する文化があります。

マニュアル文化の影響:

| 項目 | 日本の傾向 | 海外(Apple等)の傾向 |

|---|---|---|

| 説明書の厚さ | 数十ページ | 最小限(数ページ)、図だけの場合も(IKEA) |

| UI設計思想 | 「説明を読めばわかる」とユーザー負担が大きい設計 | 「触ればわかる」 |

| エラー時の対応 | 詳細な警告文表示 | シンプルな修正提案 |

| 機能紹介 | PDF形式のガイド | インタラクティブなチュートリアル |

この文化的背景が、「UIそのものの簡便さ」を軽視する傾向を生んでいます。「マニュアルを読めばできる」と「何もみなくても使いやすくてできる」の間には雲泥の差があります。

リスク回避が生む「確認地獄」

日本のビジネス文化では、ミス防止や品質確保のためのダブルチェックや稟議が重視されます。その影響で、サービス設計においてもユーザーに何度も確認や同意を求める傾向があります。

過度な確認プロセスの例:

- フォーム入力で確認画面を必ず挟む

- エラー時に専門用語を羅列した警告文

- 購入前の注意事項の詳細な説明

- 利用規約への複数回同意チェック

海外サービスがシンプルなデザインでユーザーの判断に委ねる場面でも、日本のサービスは「間違いが起きないように」と注意書きや制限をかけがちです。

文字情報への異常な信頼

日本人は世界的に見て識字率が高く、テキスト情報への耐性が強いという特徴があります。

文字情報嗜好の影響:

- 楽天市場:文字だらけの商品ページでも成立する

- Yahoo! JAPAN:テキスト中心のニュース配信が主流

- 企業サイト:画像よりも文章による詳細説明を重視

この背景から、サービス提供者も「文章で細かく説明してもユーザーは読めるだろう」と考えがちで、テキスト過多・説明過多のUIになりやすいのです。

法規制・業界慣行による制約:デジタル化を阻む「見えない壁」

日本のサービスのUI/UX課題を語る上で見落とせないのが、法規制や業界慣行による制約です。

個人情報保護法が生む「確認フロー地獄」

日本では個人情報保護法により、企業はユーザーの個人データ取扱いに非常に慎重です。これがサービス設計に大きな影響を与えています。

個人情報保護対応によるUX阻害例:

| フェーズ | 必要な確認事項 | ユーザーへの影響 |

|---|---|---|

| 新規登録時 | 利用規約・プライバシーポリシーへの同意 | 長文の規約を読む負担 |

| 機能利用時 | クッキー利用許諾・位置情報利用許諾 | 度重なるポップアップ |

| データ利用時 | 目的別同意取得・データ利用範囲の明示 | 複雑な選択肢の理解が必要 |

| 外部連携時 | 第三者提供同意・API連携の説明 | 技術的な説明の理解が必要 |

欧州のGDPRと同様に必要なプロセスではありますが、日本企業の場合「万が一の違反」を極度に恐れて過剰な確認や制限を設けるケースが多く、これがユーザー体験を損ねています。

「ハンコ文化」がもたらしたデジタル化の遅れ

新型コロナ禍以前まで、日本特有の紙とハンコの文化は、デジタルサービスの利便性を大きく制限していました。

ハンコ文化によるサービス制約の実例:

- オンラインバンキング:口座開設申込後、紙の申込書に捺印して郵送が必要

- 行政手続き:デジタル申請した後に紙の書類を別途送付

- 不動産契約:オンライン相談→最終契約は対面で印鑑押印

- 企業間取引:電子契約システム導入後も「念のため」紙の契約書も作成

2021年以降、政府が「押印不要」の方針を打ち出し多くの手続きが廃止されましたが、それまでの日本は「世界で最も伝統に縛られたハイテク国家」とも皮肉られていました。

業界固有の規制が生む使い勝手の悪さ

特定業界では、法律上の理由から使い勝手が犠牲になるケースがあります。

業界別の規制制約:

| 業界 | 主な規制 | UXへの影響 |

|---|---|---|

| 金融 | 本人確認法・資金決済法 | ワンタイムパスワード多段認証 |

| 医療 | 医療広告ガイドライン | 効果の表現制限 |

| 不動産 | 宅建業法 | 重要事項説明の対面義務 |

| 教育 | 個人情報保護(教育分野) | 学習履歴の取扱制限 |

これらの制約は合理的な理由があるものの、グローバルサービスとの使い勝手の差を生む要因となっています。

組織構造・意思決定プロセスの問題:「縦割りの弊害」がUXを阻む

日本企業特有の組織構造も、UI/UX改善を阻む大きな要因となっています。

縦割り組織がもたらすユーザー体験の分断

日本企業や官公庁に多い縦割り組織(サイロ化)は、一貫したユーザー体験の提供を困難にします。

縦割り組織による具体的な問題:

- 画面デザインの統一性欠如:部署ごとに異なるUIパターン

- 情報入力の重複:部署を跨ぐ度に同じ情報を再入力

- 問い合わせのたらい回し:「それは他部署の担当です」

- 改善提案の停滞:「自部署の範囲外は手を付けられない」

多重下請け構造とUX軽視

日本のIT業界特有の多重下請け構造も、使い勝手の悪いサービスが生まれる構造的要因となっています。

多重下請けによるUX品質低下のメカニズム:

| 階層 | 関心事 | UXへの影響 |

|---|---|---|

| 発注者(官公庁・大企業) | 仕様通りの機能実現 | エンドユーザーの利便性は二の次 |

| 元請け(大手SIer) | 納期・予算内での完成 | UXデザイナーの配置予算なし |

| 下請け(中小IT企業) | 最低限の仕様満足 | 「言われた通りに作る」姿勢 |

| 実装者(エンジニア) | コーディング作業 | UI設計も兼務せざるを得ない |

この構造では、実際にサービスを使うエンドユーザーの声が開発現場まで届きにくく、結果として「仕様は満たしているが使いづらい」システムが出来上がってしまいます。

トップダウン意思決定の弊害

日本企業ではトップの鶴の一声で物事が決まる反面、トップ自身のITリテラシーが低いケースもあります。

極端な実例:

- 2018年にサイバーセキュリティ担当大臣が「パソコンを使ったことがない」と国会で発言

- USBメモリの概念すら理解していないことが明らかに

こうしたデジタル知見の乏しい層が最終決定者だと、そもそも使いやすいサービスの必要性が認識されず、旧態依然とした仕組みが温存されてしまいます。

グローバルサービスとの比較:ユーザーの不満と期待値の変化

最後に、実際のユーザーの声やデータを通じて、日本サービスとグローバルサービスの差を具体的に見ていきましょう。

ECサイト比較:楽天 vs Amazon の使用感の違い

ユーザーの声(SNS・レビューサイトから抜粋):

| 項目 | 楽天市場への不満 | Amazonの評価 |

|---|---|---|

| 商品検索 | 「広告やアピール目的にバナーだらけで欲しい商品が見つからない」 | 「シンプルで探しやすい」 |

| 購入手続き | 「クーポンやポイントの仕組みが複雑」 | 「ワンクリックで購入完了」 |

| サイトデザイン | 「ごちゃごちゃしていて目が疲れる」 | 「見やすくて使いやすい」 |

| モバイル体験 | 「スマホだと特に操作しづらい」 | 「アプリが快適」 |

興味深いのは、楽天自身も事業収益面では「結局今のごちゃごちゃスタイルが売上は一番高い」ため、抜本的なデザイン変更に踏み切れないというジレンマを抱えているのではないでしょうか。

海外旅行者から見た日本サイトの使いづらさ

外国人旅行者のコミュニティでは、日本のサービスの使いづらさが頻繁に話題になります。

海外ユーザーの具体的な不満:

- 宿泊予約サイト:「カレンダーが2ヶ月先までしか開かず、半年後の予約ができない」

- 交通機関:「路線図が複雑で、英語表記も不十分」

- 飲食店予約:「SMS認証に日本の電話番号が必要で外国人には利用ハードルが高い」

- 行政サービス:「翻訳しても意味が分からない専門用語だらけ」

結果として、「直接予約よりサードパーティ(Booking.com、Airbnb、Expedia)経由の方が断然使いやすい」という評価が定着しています。

BtoBソフトウェアでの格差拡大

エンタープライズ領域でも、国産ソフトとグローバルツールの使い勝手の差は顕著です。

従業員の本音:

- 「自社の経費精算システムが酷くて使う気にならないので、自腹を切ってしまう社員がいる」

- 「SlackやSalesforceを使い慣れると、国産の類似業務ソフトがとても古臭く感じる」

- 「なぜ同じ情報を何度も入力しなければならないのか理解できない」

ユーザーの期待水準のグローバル化

スマートフォン時代に入り、日本の一般ユーザーも日常的にInstagram、Spotify、Netflixなど世界水準のUI/UXに触れるようになりました。

期待水準の変化:

- 以前:「使いにくいシステムでも我慢して使う」風土

- 現在:「少しでも使いやすいサービスがあれば乗り換える」行動

この変化により、国内サービス提供者も真剣にUX向上に取り組まなければ生き残れない状況になりつつあります。これは国内サービス提供者にとって死活問題であると認識するべきでしょう。

改善への兆しと今後の展望

ここまで日本のサービスの課題を見てきましたが、近年は改善の兆しも見えています。

政府・行政の意識変化

デジタル庁設立(2021年)の影響:

- 縦割り行政の打破と国民目線のUI/UX改善が掲げられる

- 民間からのデジタル人材登用が進む

- 行政サービスのユーザビリティテストが本格化

民間企業の変化

新しい動き:

- SaaS系の国産ベンチャーがUI/UXに注力したプロダクトを続々リリース

- 従来型の大企業もUX部門の設立や専門人材の採用を強化

- 「顧客体験(CX)」重視の経営方針を掲げる企業が増加

技術的環境の改善

インフラ面での追い風:

- クラウドサービスの普及により、小さくスタートして改善を重ねる開発スタイルが浸透

- ノーコード・ローコードツールの普及で、非エンジニアでもUIの改善提案が可能に

- A/Bテストツールの普及で、データに基づくUX改善が一般化

まとめ:マーケターが今日からできること

日本のサービスのUI/UX課題の根本原因を6つの観点から分析してきました。最後に、マーケターの皆さんが明日から実践できる改善アプローチをまとめます。

Key Takeaways

構造的課題の理解:日本のサービスの使いづらさは、単純な技術力不足ではなく、文化・組織・規制など複合的な要因による構造的問題である。

情報過多デザインからの脱却:「安心感のための情報量」という思い込みを見直し、ユーザーテストに基づく情報の最適化を行う。

文化的背景への配慮と挑戦:マニュアル文化やリスク回避文化を理解しつつ、グローバル標準のUXとのバランスを見つける。

組織の壁を越えたユーザー視点:縦割り組織の制約を認識し、部門を跨いだユーザー体験の設計に取り組む。

段階的な改善アプローチ:すべてを一度に変えるのではなく、ユーザーにとって最もインパクトの大きい部分から段階的に改善する。

データドリブンな意思決定:感覚や慣習に頼るのではなく、ユーザーテストやアクセス解析データに基づく改善判断を行う。

日本には優れたエンジニアリングやきめ細かなサービス精神という強みがあります。それらを活かしつつ、グローバルで通用するUI/UXデザインや俊敏な開発・意思決定を取り入れれば、使いにくさの汚名を返上できるでしょう。

技術面だけでなく文化・組織面での変革も必要ですが、デジタル庁の設立や若いSaaS企業の台頭など追い風も吹いています。ユーザー視点での包括的な改善により、日本発のサービスが再び世界で評価される日を目指していきましょう。