はじめに

マーケティングの世界では長年、「便利であること」「効率的であること」「手間を省くこと」が絶対的な正義とされてきました。あなたも商品開発や施策を考える際、「いかに顧客の手間を減らすか」「どうやって利便性を高めるか」ばかり考えていませんか?

でも、ちょっと待ってください。土鍋でご飯を炊く人、フィルムカメラで写真を撮る若者、わざわざ遠回りして山登りをする人たち——。彼らはなぜ、わざわざ不便な選択をするのでしょうか。

実は、この「不便であること」の中に、これまで見過ごされてきた大きな価値が隠れています。それが今回ご紹介する「不便益(ふべんえき)」という考え方です。

この記事では、京都先端科学大学の川上浩司教授が提唱する不便益の概念を深掘りし、なぜ今の時代に不便益が注目されているのか、そしてマーケティングや商品開発にどう活かせるのかを、わかりやすく解説していきます。便利一辺倒の発想に行き詰まりを感じているマーケターの皆さんに、新しい視点をお届けできれば幸いです。

不便益とは何か?基本概念を理解しよう

まずは不便益の基本から押さえていきましょう。不便益という言葉を初めて聞く方も多いかもしれませんが、実はあなたも日常で無意識に体験している可能性があります。

不便益の定義

不便益とは、「不便であるからこそ得られる効用や価値」のことを指します。ここで重要なのは、「不・便益」(便益がない)ではなく、「不便・益」(不便の益)という点です。

京都先端科学大学の川上浩司教授は、不便益を英語で「Benefit of Inconvenience」と表現しています。つまり、不便さそのものが何らかのベネフィット(便益)をもたらすという考え方なんですね。

川上教授はこう説明しています。「不便で良かったことってありますよね。たとえば、富士山の頂上に登るのは大変だろうと、富士山の頂上までエレベーターを作ったら、どうでしょう。よけいなお世話というより、山登りの本来の意味がなくなります」

この例えが示すように、不便さを取り除いてしまうと、かえって本質的な価値や体験が失われてしまうことがあるのです。

不便益が生まれた背景

不便益という概念は、1998年頃に京都大学の片井修教授(当時)が「ものの見方の一つ」として使い始めた言葉を、川上浩司教授が工学の分野で新しいシステムやサービスをデザインする指針として発展させたものです。

当時AI研究をしていた川上教授は、最初は「なにを言っているのだろうか」とスルーしていたそうです。でも、何度も話を聞くうちに、「この考え方を工学の世界に落とし込むと、面白くて新しい研究ができるのでは」と気づき、それから20年以上研究を続けてきました。

面白いのは、不便益が中学1年生の国語の教科書にも掲載されていることです。2021年から4年間にわたって、全国の中学生たちが授業で不便益について学んでいるんですね。つまり、不便益はもはや学術的な概念だけでなく、社会的にも認知され始めている考え方なのです。

参考:ウェブ電通報 - 不便益を通して見えてくる、AI時代の"人間らしさ"

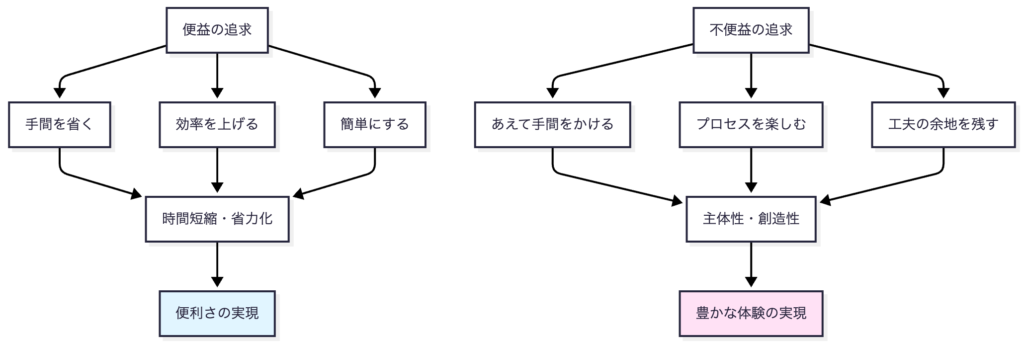

便益と不便益の違い:マーケティングにおける対比

ここで、従来のマーケティングで追求されてきた「便益」と「不便益」の違いを整理してみましょう。この違いを理解することで、不便益の本質がより明確になります。

従来の「便益」とは

マーケティングにおける便益(ベネフィット)とは、顧客が商品やサービスから得られる価値のことです。伝統的には以下のような要素が重視されてきました。

| 便益の種類 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 機能的便益 | 商品の機能や性能がもたらす実用的な価値 | 洗浄力の高い洗剤、速い処理速度のPC |

| 経済的便益 | コストや時間の節約 | 低価格、時短調理器具、ワンクリック注文 |

| 情緒的便益 | 感情的な満足や安心感 | 高級ブランドの所有感、保険の安心感 |

| 自己表現便益 | 自分らしさの表現やステータス | ファッションブランド、高級車 |

これらの便益に共通するのは、「手間を省く」「効率を上げる」「簡単にする」という方向性です。マーケターは長年、いかにこれらの便益を最大化するかに注力してきました。

不便益が提供する新しい価値

一方、不便益は全く逆のアプローチを取ります。あえて手間をかけさせる、時間をかけさせる、考えさせることで、別の次元の価値を生み出すのです。

重要なのは、不便益は便益を否定するものではないということです。便益と不便益は対立するものではなく、状況や目的に応じて使い分けるべき異なるアプローチなのです。

なぜ人間は不便益を求めるのか?心理的メカニズムを解説

ここまで読んで、「でも、なんで人はわざわざ不便なことを選ぶの?」と疑問に思う方もいるでしょう。実は、人間の心理には不便益を求める理由がいくつも隠れています。

人間の根源的な欲求との関係

人間には、便利さだけでは満たされない根源的な欲求があります。心理学者アブラハム・マズローの欲求段階説を思い出してください。人間は生理的欲求や安全欲求が満たされると、より高次の欲求——所属と愛の欲求、承認欲求、そして自己実現欲求——を求めるようになります。

不便益が満たすのは、まさにこの高次の欲求です。たとえば、土鍋でご飯を炊く行為を考えてみましょう。炊飯器のボタンを押せば簡単に炊けるのに、わざわざ土鍋を使う人がいます。なぜでしょうか?

それは、土鍋で炊く過程で「自分で工夫する」「火加減を調整する」「五感を使って判断する」という主体的な行為が、自己実現や達成感という高次の欲求を満たすからです。結果として炊けたご飯の美味しさだけでなく、そのプロセス自体に価値があるのです。

効率化への反動としての不便益

現代社会は徹底的に効率化が進んでいます。AIが提案する最短ルート、ワンクリックで届く商品、自動化されたサービス——。便利であることに疑いの余地はありませんが、同時に「自分で考える」「試行錯誤する」「偶然の発見を楽しむ」という機会が失われています。

川上教授はこう指摘します。「人が何もしなくなる世界は本当に楽しいでしょうか。不便だからこそ、主体性や工夫の余地が生まれる大切さを理解すべきです」

つまり、不便益は単なるノスタルジーではなく、効率化が進みすぎた現代社会における人間性の回復という側面を持っているのです。

参考:ニュースイッチ - 不便だからこその益がある。効率化時代に目を向けるべき「不便益」の大切さと生かし方

自己効力感と不便益の関係

心理学の用語に「自己効力感」というものがあります。これは「自分ならできる」という感覚、自分の行動が結果に影響を与えているという実感のことです。

便利すぎるシステムでは、この自己効力感が得られません。すべてが自動化され、ボタンを押すだけで完結してしまうと、「自分がやった」という感覚が希薄になります。

一方、不便なシステムでは、自分で試行錯誤し、工夫する余地があります。その結果として何かが達成されたとき、「自分の力でやり遂げた」という強い自己効力感が得られるのです。

たとえば、遠足のおやつが「300円まで」という制限があったからこそ、子どもたちは真剣に考え、工夫し、自分だけの組み合わせを見つける楽しみがありました。もし無制限に好きなだけ持っていけたら、その特別な体験は生まれなかったでしょう。

不便益がもたらす8つの価値とメリット

川上教授の研究によると、不便益には主に8つのメリットがあるとされています。それぞれを具体例とともに見ていきましょう。

| メリット | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 主体性が持てる | 自分で選択し、行動する余地が生まれる | メニューが少ない飲食店で自分で選ぶ楽しさ |

| 工夫できる | 創意工夫する余地があり、自分なりのやり方を見つけられる | レシピを見ずに料理を作る、DIYでの家具作り |

| 発見がある | 予期しない出会いや気づきが得られる | 道に迷って見つけた素敵なカフェ |

| 対象が理解できる | 仕組みや本質を深く理解できる | マニュアル車を運転して車の構造を理解 |

| 安心・信頼できる | 人の手が入ることで安心感が生まれる | 機械ではなく人による接客サービス |

| 習熟できる | 繰り返すことでスキルが向上する | 楽器の練習、職人技の習得 |

| 特別感が得られる | 希少性や限定性による特別な体験 | 限定〇〇個、予約困難な店 |

| 能力低下を防ぐ | 身体的・認知的能力の維持向上 | あえて階段を使う、暗算をする |

それぞれのメリットについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

1. 主体性が持てる

全自動のシステムでは、人は受動的な存在になります。一方、不便なシステムでは自分で判断し、選択する必要があります。この主体的な関わりが、満足度や愛着を高めるのです。

たとえば、情報を全て与えるのではなく、あえて一部を隠すことで、ユーザーが自分で探索し、発見する楽しみが生まれます。これは後述するゲーミフィケーションとも関連する概念です。

2. 工夫できる

完璧に最適化されたシステムには、工夫の余地がありません。しかし、あえて余白を残すことで、ユーザーは自分なりのやり方を見つけることができます。

コンビニの商品発注システムの例が分かりやすいでしょう。AIが完全に自動発注してしまうと、店員の工夫の余地がなくなります。しかし、人が関わることで「この日は近くで祭りがあるから多めに発注しよう」といった気づきや、試行錯誤から生まれる新しい法則の発見があるのです。

参考:青山システムコンサルティング - 不便益とは? ビジネスを成功させる意外なヒント

3. 発見がある

効率的な最短ルートには、偶然の発見がありません。でも、わざと遠回りしたり、知らない道を歩いたりすることで、予期しない素敵な出会いがあります。

これは商品開発やマーケティングにも応用できます。顧客に完璧な答えを提示するのではなく、あえて探索の余地を残すことで、顧客自身が発見する喜びを提供できるのです。

その他のメリット

残りのメリットも同様に重要です。対象を深く理解できること、人の温かみを感じられること、スキルが向上すること、特別感を味わえること、そして能力低下を防げること——これらはすべて、便利一辺倒では得られない価値です。

興味深い事例として、山口県のあるデイサービスセンターでは、「バリアアリー」という考え方を採用しています。バリアフリー(障害物をなくす)ではなく、あえて施設内に障害物を配置することで、利用者の身体能力の低下を防いでいるのです。これは「能力低下を防ぐ」という不便益の典型例ですね。

不便益を活用した商品・サービスの実例

理論は分かったけど、実際にどんな商品やサービスがあるの?と気になりますよね。ここでは、不便益を取り入れた具体的な事例を見ていきましょう。

フィルムカメラ「写ルンです」の復活

デジタルカメラやスマートフォンで誰でも無限に写真が撮れる時代に、富士フイルムの使い捨てカメラ「写ルンです」が若者の間で再ブームになっています。

写ルンですの「不便」な点は明らかです。撮れる枚数は27枚か39枚と限られている、撮った写真はすぐに確認できない、現像に出す手間とコストがかかる、画質はスマホより粗い——。でも、だからこそ価値があるのです。

写ルンですがもたらす不便益:

- 限定性による特別感: 枚数が限られているからこそ、1枚1枚を大切に撮る

- 予測不能性による発見: 現像するまで分からないドキドキ感、予想外の写真の面白さ

- 独特の質感: デジタルでは再現できないアナログ特有の温かみ

- プロセスを楽しむ: 現像を待つ時間、現像所に取りに行く体験そのものが思い出になる

この事例は、単に「昔に戻る」ノスタルジーではありません。デジタルの便利さを知っているからこそ、あえてアナログの不便さを選ぶという、現代的な価値の再発見なのです。

土鍋で炊くご飯

炊飯器があればボタン一つでご飯が炊ける時代に、なぜわざわざ土鍋を使うのでしょうか。それは、土鍋炊飯には便利さでは得られない価値があるからです。

土鍋炊飯の不便益:

- 習熟と成長: 火加減や時間の調整を学び、スキルが向上する

- 五感の活用: 音や香りで炊き上がりを判断する感覚的な楽しみ

- プロセスへの没入: 炊飯というプロセスそのものに集中し、料理と向き合う時間

- 達成感: 自分の手でうまく炊けたときの喜びと自信

ボタンを押すだけでは得られない、「自分で作り上げた」という実感が、食事の満足度を何倍にも高めるのです。

星のや京都の「不便」な立地

星野リゾートが運営する「星のや京都」は、車でアクセスできない場所にあります。最寄りの船着き場から専用の船でしか行けないという、一見「不便」な立地です。

しかし、この不便さこそが、特別な体験を生み出しています。

星のや京都の不便益:

- 非日常感の演出: アクセスの手間が、日常から切り離された特別な空間への移行を演出

- 期待感の醸成: 行くまでの過程が、期待感を高める

- 価値の希少性: 簡単には行けないからこそ、そこにいる時間が特別になる

- 記憶に残る体験: 移動プロセス自体が、旅の思い出の一部になる

この事例から学べるのは、アクセシビリティ(行きやすさ)を高めることだけがサービス向上ではないということです。むしろ、適度なハードルが体験の価値を高めることもあるのです。

入場料がかかる本屋「文喫」

スマイルズがプロデュースする「文喫」は、入場料(1,650円)を払わないと入れない本屋です。無料で入れる本屋が当たり前の時代に、なぜこのモデルが成功しているのでしょうか。

文喫の不便益:

- コミットメントの強化: お金を払ったからこそ、真剣に本を選び、読む

- 特別な空間の提供: 入場料を払った人だけの静かで落ち着いた環境

- 価値の再定義: 本そのものだけでなく、選書や空間、時間という体験全体に価値を置く

これは「フリーミアム」や「無料」が支配的な時代に、あえて有料化することで価値を高めた好例です。

参考:ウェブ電通報 - 不便さや非合理性が、強烈なブランド体験を作る

その他の不便益事例

| 商品・サービス | 不便な点 | 得られる不便益 |

|---|---|---|

| マニュアル車 | 運転が複雑、操作が多い | 運転する楽しさ、車との一体感、習熟の喜び |

| レコード | 持ち運べない、頭出しできない、場所を取る | ジャケットを眺める楽しみ、A面B面という区切りのある鑑賞体験 |

| 組み立て式家具 | 組み立てに時間と手間がかかる | 自分で作った愛着、達成感(IKEA効果) |

| 予約困難な飲食店 | 予約が取りにくい | 特別感、期待値の向上、満足度の増幅 |

| 登山 | 疲れる、時間がかかる、リスクがある | 達成感、絶景の価値の向上、自己成長 |

マーケティングと商品開発への応用方法

ここまで不便益の理論と事例を見てきました。では、実際にあなたのビジネスにどう応用すればいいのでしょうか。ここからは実践的な活用方法をお伝えします。

不便益を取り入れる7つの指標

博報堂は京都大学との共同研究を基に、顧客体験設計のための発想支援フレームを開発しました。既存のサービスを不便にしたらどうなるかを、以下の7つの指標で検証するアプローチです。

不便益を実装する7つの視点:

| 指標 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 情報を減らせ | あえて情報量を制限する | レストランのメニューを絞る、商品説明を最小限にする |

| 限定せよ | 数量や時間を制限する | 期間限定商品、1日10食限定 |

| 劣化させよ | あえて完璧でない状態にする | 手書き風のフォント、素朴なパッケージ |

| 分解せよ | ワンストップでなく、複数ステップにする | 組み立て式、カスタマイズ可能な商品 |

| 遅延させよ | すぐに結果が出ないようにする | 熟成期間が必要な商品、予約制サービス |

| 複雑化せよ | 操作や理解に手間をかけさせる | 謎解き要素のあるパッケージ、説明書のない商品 |

| アナログ化せよ | デジタルからアナログに戻す | 手書きのメッセージカード、対面接客 |

参考:日本経済新聞 - 「不便が楽しい」 博報堂、逆転の発想で販促コンサル

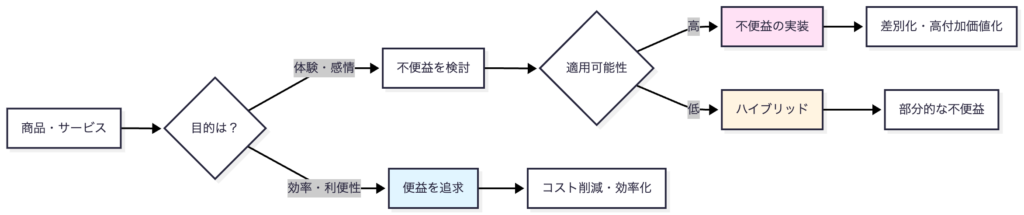

不便益が効果的な場面・効果的でない場面

重要なのは、不便益が万能薬ではないということです。すべてを不便にすればいいわけではありません。効果的な場面と、避けるべき場面を見極める必要があります。

不便益が効果的な場面:

- 体験価値が重要な商品・サービス(娯楽、趣味、学習など)

- 感情的なつながりや愛着を生みたい場合

- プレミアム価格帯の商品

- ブランドの差別化が必要な場合

- 効率化が進みすぎて画一化している市場

- 顧客の成長や習熟を支援したい場合

不便益が向かない場面:

- 緊急性の高いサービス(救急、災害対応など)

- 基本的な生活インフラ(電気、水道など)

- 効率性が絶対的に求められる業務システム

- アクセシビリティが重要な公共サービス

- 安全性が最優先される場面

- 顧客が明確に便利さを求めている場合2

実装のステップ:あなたの商品に不便益を取り入れる

実際に不便益を商品やサービスに取り入れる際のステップを示します。

ステップ1:現状の便利さを洗い出す

まず、あなたの商品やサービスがどのような「便利さ」を提供しているかリストアップしましょう。ワンクリック注文、自動化された機能、豊富な選択肢——すべてを可視化します。

ステップ2:顧客の本質的なジョブ(欲求)を理解する

顧客は本当に何を求めているのでしょうか。単に「早く済ませたい」だけなのか、それとも「達成感を得たい」「自分らしさを表現したい」といった高次の欲求があるのか。プロジェクトナレッジにあった「ジョブ理論」や「オルタネイトモデル」を活用して、顧客の深層心理を理解しましょう。

ステップ3:どの便利さを「あえて削る」か検討する

すべての便利さを削る必要はありません。顧客の本質的なジョブに照らして、どの部分にあえて手間をかけさせることで価値が生まれるかを検討します。

ステップ4:プロトタイプを作り、テストする

小規模なテストで顧客の反応を見ましょう。不便益は感覚的に理解されにくい概念なので、実際に体験してもらうことが重要です。

ステップ5:コンセプトとストーリーを明確にする

なぜあえて不便にしているのか、それがどんな価値を生むのか——顧客に明確に伝えるストーリーが必要です。ここが曖昧だと、単に「使いにくい商品」と思われてしまいます。

不便益とマーケティング戦略の統合

最後に、不便益をあなたのマーケティング戦略全体にどう組み込むかを考えましょう。

Who/What/Howフレームワークとの統合

「Who/What/How」のフレームワークと不便益を組み合わせることで、より強力な戦略が構築できます。

Whoの視点(ターゲット): どんな顧客が不便益を求めているのか?効率化に疲れた人、本質的な体験を求める人、自己成長を重視する人——ターゲットを明確にしましょう。

Whatの視点(価値提案): 不便であることで、どんな独自の価値を提供できるのか?これが競合との差別化ポイントになります。

Howの視点(提供方法): 不便益をどうやって伝え、体験してもらうか?コミュニケーション、プロダクト、価格、流通——すべてのタッチポイントで一貫したメッセージを発信することが重要です。

プレファレンス(選好度)の向上に貢献

「プレファレンス」そしてブランドエクイティを高める強力な手段になり得ます。

なぜなら、不便益を取り入れた商品やサービスは、機能的価値だけでなく、情緒的価値や体験価値で差別化できるからです。価格競争に陥らず、「あえてこのブランドを選ぶ」理由を作れるのです。

DX時代における不便益の重要性

興味深いのは、DX(デジタルトランスフォーメーション)が進む今だからこそ、不便益の価値が高まっているという点です。

つまり、テクノロジーを使って効率化するだけでなく、テクノロジーを使ってあえて不便な体験を創造することも、DXの一つの形なのです。

まとめ

ここまで、不便益という概念をさまざまな角度から見てきました。最後に、この記事の重要ポイントをまとめておきましょう。

Key Takeaways

不便益の本質を理解する: 不便益とは「不便であるからこそ得られる効用」であり、「不・便益」ではなく「不便・益」です。単なるノスタルジーではなく、人間の高次の欲求を満たす現代的な価値です。

8つのメリットを覚える: 主体性、工夫、発見、理解、安心、習熟、特別感、能力維持——これらは便利一辺倒では得られない価値であり、顧客体験を豊かにする要素です。

適用場面を見極める: 不便益はすべての商品・サービスに適用すべきものではありません。体験価値が重要な場面、差別化が必要な場面、顧客の成長を支援したい場面で特に効果を発揮します。

便益と不便益のバランス: 便益と不便益は対立するものではなく、状況に応じて使い分けるべき異なるアプローチです。両方の視点を持つことで、より柔軟な戦略が可能になります。

実装には明確なストーリーが必要: なぜあえて不便にしているのか、それがどんな価値を生むのか——顧客に伝わる明確なストーリーとコンセプトがなければ、単に「使いにくい」と思われてしまいます。

効率化時代の差別化戦略: AI、自動化、DXが進む時代だからこそ、不便益という逆張りの発想が競合との差別化につながります。すべてが便利になっている市場で、あえての不便さは強烈な個性になります。

顧客の深層心理を理解する: 不便益を活用するには、顧客の本質的なジョブ(欲求)を深く理解する必要があります。表面的なニーズだけでなく、高次の欲求に目を向けましょう。

いかがでしたか?「便利であること」が絶対的な正義だと思っていたマーケティングの常識が、少し揺らいだのではないでしょうか。

もちろん、便利さを追求することが間違っているわけではありません。ただ、すべてを便利にすることだけが正解ではない——そう気づくことが、新しいビジネスチャンスへの第一歩です。

あなたが今担当している商品やサービスを思い浮かべてみてください。そこに、あえて「不便」にすることで価値が生まれる余地はないでしょうか?便利さを削ることで、かえって顧客との深いつながりが生まれる可能性はないでしょうか?

不便益という発想は、行き詰まったときの突破口になり得ます。効率化の波に飲まれそうになったとき、この記事を思い出して、「あえて不便にしてみる」という選択肢を検討してみてください。そこに、誰も気づいていない新しい価値が眠っているかもしれません。