はじめに:AI時代のマーケティング担当者が直面する新たな課題

マーケティング担当者の皆さん、こんな悩みを抱えていませんか?

「せっかく良いコンテンツを作ったのに、検索経由の流入が減っている」 「ChatGPTやGoogle AI Overviewsで自社の情報が表示されない」 「従来のSEO対策だけでは限界を感じている」

これらの課題は、あなただけが抱えているものではありません。実際、生成AI技術の急速な普及により、ユーザーの情報探索行動は根本的に変化しています。ユーザーはもはや検索結果のリンクをクリックして複数のサイトを回遊するのではなく、ChatGPTやGoogle AI Overviewsのような生成AIから直接的な回答を得ることが当たり前になりつつあります。

このパラダイムシフトは、マーケティング業界において新たな最適化手法の必要性を浮き彫りにしています。それが「生成エンジンに対する最適化(GEO:Generative Engine Optimization)」です。

この記事では、GEOの基本概念から具体的な実践方法、従来のSEOとの違い、そして今すぐ始められる対策まで、AI時代のマーケティング戦略に必要な知識を網羅的に解説します。

記事を読み終えた頃には、生成AI検索における自社コンテンツの可視性を高め、競合他社に先駆けてAI時代のマーケティングで優位性を確立する具体的な道筋が見えているはずです。

生成エンジン最適化(GEO)とは:AI時代の新たな最適化戦略

GEOの定義と基本概念

生成エンジン最適化(GEO:Generative Engine Optimization)とは、生成AIを活用した検索エンジンや生成モデルに対してコンテンツを最適化するプロセスを指します。

従来のSEOが「Google検索結果での上位表示」を目標としていたのに対し、GEOは「ChatGPT、Google AI Overviews、Perplexityなどの生成AI回答において、自社コンテンツが引用・参照されること」を主たる目標とします。

GEOが重要な理由を示すデータ

| 項目 | 現状データ |

|---|---|

| Google AI Overviewsの表示率 | 検索結果の約50%に表示済み(Ahrefs調査) |

| LLM経由トラフィックの予測 | 2028年までに従来のGoogle検索を上回る見込み |

| ゼロクリック検索の増加 | ユーザーがサイト訪問せずに情報取得するケースが急増 |

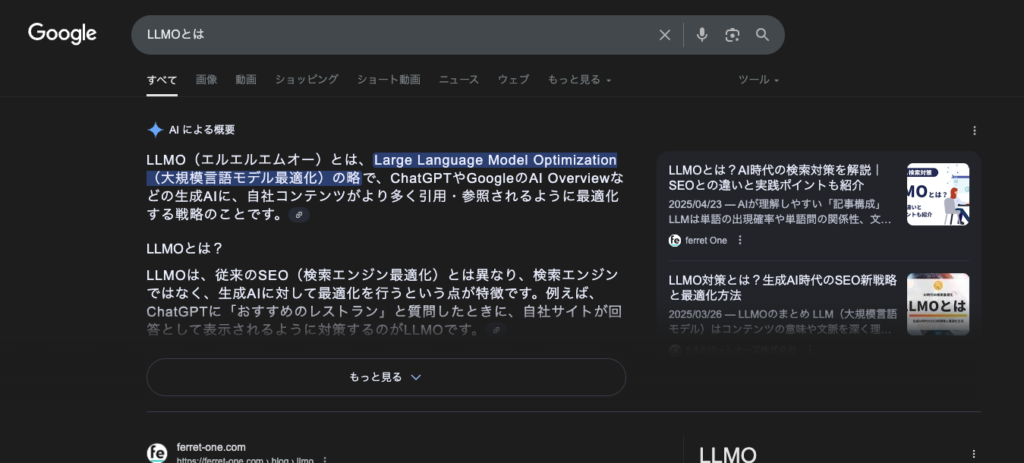

Google AI Overviewsの例

GEOの核心的な目的

GEOの究極的な目標は、単なるウェブサイトへのクリック数増加ではありません。AIが生成する回答において、自社のコンテンツが「答えそのもの」として、または「主要な情報源」として引用されることを目指します。

これにより、従来のSEOでは捉えきれなかった「AI経由のブランド認知向上」「信頼性の確立」「専門家としてのポジショニング」といった新たな価値を創出できます。

GEOがもたらすメリット:AI時代の競争優位性

1. AI検索における発見性の飛躍的向上

生成AIは、ユーザーのクエリの深い文脈を理解する能力に長けています。そのため、GEOに最適化されたコンテンツは、複雑な質問に対してもより頻繁にAI生成回答内に表示される可能性が高まります。

具体的なメリット

| メリット | 従来のSEO | GEO |

|---|---|---|

| 露出機会 | 検索結果10位以内 | AI回答内での引用(無制限) |

| ユーザー接点 | クリック後のサイト訪問 | AI回答内での直接言及 |

| 権威性構築 | 被リンク数中心 | AI推奨による信頼性向上 |

2. ユーザーエンゲージメントの質的向上

GEOは、ユーザーの検索意図により正確に合致するようコンテンツを設計するため、ユーザーが求めている情報を的確に、かつ迅速に提供できます。これにより、ブランドへの信頼度と好意度を大幅に高めることができます。

3. 将来的なSEO戦略の確保

AIの検索エンジンへの導入が進むにつれて、従来のキーワード最適化や被リンク獲得にのみ依存するSEO戦略の効果は相対的に薄れる可能性があります。GEOは、将来の検索環境の変化に柔軟に対応するための、極めて将来性のある戦略です。

4. 早期導入による競争優位性

GEOは、まだ多くの企業が本格的に取り組んでいない新しい領域です。この分野で早期に導入し、最適化を進める企業は、変化の激しいAIアルゴリズムを支配し、市場における競争優位性を確立することができます。

GEOのデメリットと課題:導入前に理解すべきリスク

1. コンテンツ品質管理の厳格化

GEOにおいては、情報の正確性や質に最大限の注意を払うことが不可欠です。AIが学習するデータや生成する回答に、虚偽の情報や不適切な表現が含まれないよう、従来以上に厳格な品質管理体制が求められます。

品質管理における主要課題

| 課題 | 影響 | 対策の必要性 |

|---|---|---|

| 情報の正確性担保 | AI回答の信頼性に直結 | ファクトチェック体制の構築 |

| 情報源の透明性 | ユーザーの信頼獲得 | 引用元の明確な表示 |

| 継続的な更新 | 情報の鮮度維持 | 定期的なコンテンツ監査 |

2. AIアルゴリズムの急速な変化への対応

AI検索アルゴリズムは、従来の検索エンジンよりもはるかに速いペースで進化し、頻繁に更新されます。可視性と関連性を維持するためには、企業はこれらの急速な変化に迅速に適応する必要があります。

3. ウェブサイトへの直接トラフィック減少の可能性

生成AIがユーザーの質問に直接的で包括的な回答を提供することで、ユーザーが個々のウェブサイトをクリックしてアクセスする機会が減少する可能性があります。この「ゼロクリック検索」の増加は、従来のウェブサイトへの直接トラフィック指標に大きな影響を与えます。

4. 新たなKPI設定の必要性

従来のSEOの主要な業績評価指標であった「オーガニックトラフィック」や「クリック数」だけでは、GEOの成果を正確に評価できなくなります。企業は、将来的には以下のような新たな業績評価指標を設定する必要があります。

新たなKPI例

- AI経由のブランドメンション頻度

- AI回答文での露出率

- ブランド検索数の増加

- AIを介した顧客接点の拡大

ただし、これらは専門ツールを活用する必要があるため、すぐできることとしては、下記が考えられます。

- 顧客ヒアリングやアンケートにより、生成AIを介して自社のことを知ってもらったかどうかを調査

- 実際に生成AIにて自社のことを調査(最新性、正確性など)

- Google Analyticsにて、セッションの参照元で生成AIからの流入状況を調査

こちらは記事後半で詳しく解説していきます。

GEOと関連概念の比較:SEO、AEO、LLMOとの違いを理解する

現在、GEOの他に、元々のSEO、そして関連概念のAEO、LLMOなどの言葉が出てきています。違いについて整理してみましょう。

GEO vs. SEO:根本的な違いと共存戦略

SEOとの違いは明らかですね。

主要な違い

| 比較項目 | SEO | GEO |

|---|---|---|

| 最適化の目的 | 検索結果での上位表示 | 生成AI回答での引用・言及 |

| 主な流入チャネル | オーガニック検索 | 生成AIチャット経由 |

| 評価軸の例 | ドメイン権威、キーワード、E-E-A-T、被リンク | E-E-A-T、構造化データの信頼性、文脈の一貫性 |

| 権威性のシグナル | 被リンク、著者情報 | 多プラットフォームでのメンション |

| キーワード戦略 | キーワードマッチング重視 | セマンティックキーワード、自然言語重視 |

| コンテンツ構造 | クローラー向け最適化 | AI向け構造化データ重視 |

共存戦略の重要性

GEOはSEOの単なる代替ではなく、その進化形として位置づけられます。多くの場合、SEOを「正しく行う」ことの延長線上にGEOがあると認識されています。AI時代においては、SEOで基礎的なオーガニック流入を維持しつつ、AI向けの最適化を加えることで相乗効果を最大化する統合的なアプローチが不可欠です。

GEO vs. AEO(Answer Engine Optimization)、LLMO(Large Language Model Optimization)

AEO(Answer Engine Optimization)も、LLMO(Large Language Model Optimization)もChatGPTやGeminiなどの大規模言語モデルでの引用・参照獲得を目的とした最適化戦略です。よって、GEO、AEO、LLMOも言葉が異なるだけで目的や手段がほぼ同じの概念と捉えて良いと筆者は考えています。

| 比較項目 | GEO、AEO、LLMO |

|---|---|

| 最適化の目的 | 生成AI回答での引用・言及 |

| 主な流入チャネル | 生成AIチャット経由 |

| 評価軸の例 | E-E-A-T、構造化データの信頼性、文脈の一貫性 |

| 権威性のシグナル | 多プラットフォームでのメンション |

| キーワード戦略 | セマンティックキーワード、自然言語重視 |

| コンテンツ構造 | AI向け構造化データ重視 |

ただし、この分野は日進月歩していますので、今後明確な違いが出てくる可能性もありますので注視していくことが重要でしょう。

GEOの具体的な実践方法:今すぐ始められる対策

では、実際にGEOを自社で実践していくために何をすれば良いのか、ここからが本題です。学んで実践していきましょう。

1. コンテンツ戦略の根本的見直し

ユーザーの検索意図の深い理解

GEOの成功は、ユーザーが検索する際の真の目的を深く理解することから始まります。AIはユーザーの複雑なクエリの深い文脈を理解するため、その意図に直接応えるコンテンツがより頻繁に表示されます。これ自体は通常のSEOと変わりはありません。

検索意図分析の実践手法

| 手法 | 具体的な方法 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 関連キーワード分析 | ツールを活用した関連語調査 例)ラッコツール、YahooDS insight | ユーザーの関心領域の把握 |

| 「ユーザーも検索」調査 | 検索結果下部の関連クエリ分析 | 潜在的なニーズの発見 |

| フォーラム・コメント分析 | Yahoo知恵袋、Reddit、Quora等でのユーザーの声確認 | リアルな課題の理解 |

| 競合コンテンツ分析 | 競合サイトの人気コンテンツ調査 例)SEMRUSH、Similarweb | 市場での求められている情報の把握 |

包括的・網羅的な回答の提供

理解した検索意図に基づき、例えば「生成エンジン最適化とは」という問いに対しては、その定義だけでなく、背景、重要性、実践方法なども含めた包括的かつ網羅的な情報を提供することが求められます。これ自体はSEOの基本でもあるため新しいことではありませんが、GEOでもこの本質から始めることが最も重要でしょう。

2. E-E-A-T原則の徹底強化

E-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)とGEO

GEOにおいて、コンテンツの品質は最優先事項であり、特にGoogleが提唱するE-E-A-T原則が極めて重要視されます。AIモデルは、単なるキーワードの羅列ではなく、文脈と意味的理解に基づいてコンテンツを評価するためです。

E-E-A-T強化の具体的施策

| 要素 | 強化方法 | 実装例 |

|---|---|---|

| Experience(経験) | 実体験に基づくコンテンツ作成 | 「私が実際に試した結果...」の記述 |

| Expertise(専門性) | 専門知識・資格の明示 | 著者プロフィールの詳細化 |

| Authoritativeness(権威性) | 業界内での評判構築 | メディア掲載実績の表示 |

| Trustworthiness(信頼性) | 情報源の透明性確保 | 引用元や根拠の明確な表示 |

一次情報の発信と信頼性構築

生成AIは「オリジナル情報」を高く評価します。自社独自の調査やレポート、実務に基づいたノウハウ、専門家インタビュー、社内事例、顧客の声といった独自性の高い一次情報は、AIからも人間からも「引用されやすい価値ある情報」となります。

これは商品が選ばれる際の独自性と同じです。現代では商品を展開する市場の中で自社だけが商品を提供していることはどの市場でもないでしょう。必ず競合や代替手段があります。その中で選ばれるためにはWho/What/How、つまり誰のどんなJOBに対して、どんな便益と独自性を提供する商品を持ち、それをどう提供していくのかを明確にしていく必要があります。

WEBコンテンツも同じではないでしょうか?似たようなコンテンツではなく、独自の視点、調査によるコンテンツをデータや根拠をもとに作成、提供していくことがユーザーにとって有益なコンテンツとみなされ、結果、検索エンジン、生成エンジンからの評価につながるのです。

これもSEOでも最重要であり、GEO、AEO、LLMOでも同じく重要な対策と言えます。

3. テクニカル最適化とAIクロール対応

この領域がすぐできて、短期中期的に効果が見込める策です。

構造化データ(Schema.org)の実装

構造化データは、ウェブページの内容をAIに明確に伝えるための「翻訳者」のような役割を果たします。これにより、AIがコンテンツを理解しやすくなり、結果良いコンテンツであれば引用される確率が向上します。

重要な構造化データの実装

| スキーマタイプ | 適用場面 | 実装効果 |

|---|---|---|

| Article | ブログ記事・ニュース記事 | AI回答での引用率向上 |

| FAQPage | よくある質問ページ | 直接回答での表示促進 |

| HowTo | 手順解説コンテンツ | ステップバイステップ回答での活用 |

| Product | 商品・サービスページ | 商品情報の正確な伝達 |

構造化データの書き方はこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。

llms.txtの活用

llms.txtは、大規模言語モデル(LLM)に対してサイト情報を提供する新しい仕組みです。このファイルを通じて、AIクローラーがサイト情報を効率的に理解し、データ収集を行うためのメタ情報を明示できます。

- Markdown形式でテキストファイルにて作成

- 優先度が高い情報順に上から記述

- 端的に記述

- 設置場所はWEBサイトのルートディレクトリ

llms.txtファイルのテンプレ、作成、設置方法はZennにてMatsukura Yukiさんがまとめられている記事が事例もあり非常にわかりやすいため、ぜひ参考にしてみてください。

# プロジェクト名

> 概要説明

## ドキュメント

- [リンクタイトル](URL): 詳細説明

## 例

- [サンプル](URL)

## その他

- [オプショナルリンク](URL)出典:Zenn LLMS.txt: AI時代のWebサイト最適化ガイド

また、自分で作成するのが難しい場合、下記のような生成ツール存在するため活用をお勧めします。

| サービス名 | 説明 |

|---|---|

| llms.txt Generator | 数ページなら無料。大規模サイトは有料。 |

| Website LLMs.txt | WordPressのプラグインで、完全に無料。導入、設定手順はこちらの記事を参考にしてください。 |

なお、もし生成AIのクローラーをブロックしたい(学習や引用に使われたくない)場合は、llms.txtファイル内にて各生成AIのクローラーのクローリングを制御する記述を書く必要があります。もしブロックを考えている方は詳しく調べてみてください。

サイトのパフォーマンス指標の改善

Googleが定めている指標としてCore Web Vitalsという指標があります。これはWEBサイトが評価されるための1つの指標であり、主にページの読み込みパフォーマンス、インタラクティブ性、視覚的安定性に関する顧客体験を測定する一連の指標です。

| 指標名 | 内容 |

|---|---|

| Largest Contentful Paint (LCP) | ページの主要コンテンツがどれだけ早く表示されるか |

| Interaction to Next Paint (INP) | ユーザーの操作(クリックやタップなど)に対して、ページがどれだけ迅速に応答するか |

| Cumulative Layout Shift (CLS) | ページ読み込み中または読み込み後に、予期せぬレイアウト変化がどれだけ発生するか |

ようは、ユーザーの検索意図を考慮して、E-E-A-Tを満たす素晴らしいコンテンツを作成していたとしても、この速度に関する指標がボロボロだと顧客体験を損ねてしまうため、ここも押さえておく必要があります。

この指標はGoogle Search Consoleの「ウェブに関する主な指標」のタブで各ページごとに状況が見えますのでぜひご確認いただき改善していきましょう。

こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。

4. マルチモーダルコンテンツ戦略

多様なフォーマットの活用

現代の生成エンジンは、テキスト、画像、動画、音声など、複数の形式で情報を処理し、応答を生成する能力を向上させています。よって、企業側もそれに対応していく必要があります。ただし、コンテンツを見るのはあくまでもユーザーなので、ユーザーにとってわかりやすいフォーマットにて提供することを心がけましょう。

効果的なマルチモーダルコンテンツ

| コンテンツ種類 | 活用方法 | AI最適化のポイント |

|---|---|---|

| 説明用画像・インフォグラフィック | 複雑な概念の視覚化 | Alt属性の最適化 |

| 解説動画 | ステップバイステップの説明 | 文字起こしの追加 |

| インタラクティブツール | ユーザー参加型コンテンツ | 構造化データの追加 |

| ポッドキャスト | 専門家インタビュー | トランスクリプトの提供 |

他プラットフォームでの存在感確立

AIツールは、ウェブサイトだけでなく、YouTube、X、LinkedIn、Facebook、Reddit、Quora、業界フォーラム、プレスリリース、ポッドキャストのトランスクリプトなど、多様なプラットフォームから情報を収集し、回答を生成します。

重要プラットフォームでの戦略

| プラットフォーム | 活用方法 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| YouTube | 解説動画の投稿 | 動画検索での露出 |

| X | 有益な情報の発信 | 投稿の引用 |

| 専門的な議論への参加 | コミュニティでの権威性構築 | |

| Quora | 質問への専門的回答 | Q&A形式での引用機会 |

| 業界フォーラム | 専門知識の共有 | 専門家としての認知向上 |

| プレスリリース | 定期的な投稿 | 投稿の引用 |

5. その他の策

Q&A形式のコンテンツの設置

生成AIはQ&A形式のコンテンツがあると引用されやすくなります。ユーザーの検索意図を理解した上で最適なQ&A形式のコンテンツを用意していきましょう。

箇条書きコンテンツの設置

生成AIは箇条書き形式のコンテンツがあると引用されやすくなります。ユーザーの検索意図を理解した上で最適な箇条書き形式のコンテンツを用意していきましょう。

結論を早めに書く

ユーザーの検索意図に対して網羅的なコンテンツを作ることも重要ですが、その中で検索意図に対しての答えを最初に示すことが生成AIでの引用獲得に繋がります。

以上、ここでご紹介した対策は現時点で有効だと思われる策です。AIは日進月歩ですので、日々対策も進化していくことを前提に情報をキャッチアップしていくことが重要です。

GEOの効果測定と継続的改善

新たなKPIの設定

GEOは、AIアルゴリズムの急速な進化に対応するため、継続的な効果測定と改善が不可欠です。従来のSEO指標だけでは、GEOの真の効果を測定できません。

GEO専用KPIの設定例

| KPI分類 | 具体的指標 | 測定方法 |

|---|---|---|

| AI可視性 | AI回答内でのブランド言及回数 | 専用ツールの活用 |

| 引用品質 | 信頼できるAIプラットフォームでの引用率 | GAの参照元の確認、顧客ヒアリング |

| コンテンツ評価 | AI回答での引用文脈の適切性 | 実際に検索することでの質的分析 |

| 競合比較 | 競合他社との相対的露出度 | ベンチマーク分析 |

AI可視性の追跡と評価

実践的な追跡方法

- 基本的なクエリテスト: ChatGPTやPerplexityなどのAIに自社ブランドや競合に関する基本的なクエリを投げかけ、どのような回答が生成されるかを定期的に確認

- 専門ツールの活用: Goodie AI、Semrush、Peec AI、Profoundなどの専門ツールを活用して、AI可視性スコア、引用元、競合ベンチマークを追跡

- センチメント分析: AI回答内での自社ブランドの言及文脈を分析し、ポジティブ・ネガティブな文脈での露出を評価

データに基づいた継続的改善

GEOは、継続的な実験と反復を必要とします。コンテンツのフォーマットや構造を継続的にテストし、AIプラットフォームが何を引用するかを追跡することで、戦略を適応させていきます。

改善サイクルの実装

| フェーズ | 期間 | 主要活動 |

|---|---|---|

| 計画フェーズ | 1週間 | KPI設定、目標値決定、優先順位策定 |

| 実行フェーズ | 4-6週間 | コンテンツ作成・更新、技術的改善 |

| 測定フェーズ | 1週間 | データ収集、パフォーマンス評価 |

| 分析フェーズ | 1週間 | 成功要因・改善点の特定 |

| 改善フェーズ | 1週間 | 新施策の企画、次期計画への反映 |

よくある質問(Q&A)

最後に、GEOについてのよくある疑問をまとめました。ぜひ参考にしてください。

Q1. GEOとSEOは併用すべきですか?それとも切り替えるべきですか?

A: 併用が最も効果的です。 GEOはSEOの代替ではなく、進化版として位置づけられます。従来のSEOで基礎的なオーガニック流入を維持しつつ、AI向けの最適化を加えることで相乗効果を最大化できます。実際、Google AI Overviewsの引用元の52%がオーガニック検索結果の上位10位に由来するという研究結果もあり、両者の関連性は非常に高いことが証明されています。

Q2. GEO対策の効果が出るまでどのくらいの期間が必要ですか?

A: 3-6ヶ月程度を目安にしてください。ただし、以下の要因により期間は変動します:

| 要因 | 短期(1-3ヶ月) | 長期(6ヶ月以上) |

|---|---|---|

| 既存コンテンツの品質 | 高品質コンテンツが既にある | 大幅な改善が必要 |

| 技術的基盤 | 構造化データ等が整備済み | 一から構築が必要 |

| 業界の競争度 | ニッチな専門分野 | 激戦区の業界 |

| 投入リソース | 専門チーム体制 | 兼任での対応 |

Q3. GEO対策に特別なツールは必要ですか?費用はどのくらいかかりますか?

A: 段階的な導入がおすすめです。 初期段階では無料ツールから始めて、効果を確認してから有料ツールに投資することをお勧めします。

導入段階別のツール構成

| 段階 | 主要ツール | 月額費用目安 |

|---|---|---|

| 初級(開始時) | 手動でのAI検索確認、Google Search Console、Web Site LLM.txt | 無料 |

| 中級(効果確認後) | Semrush、Goodie AI等の専門ツール | 10,000-50,000円 |

| 上級(本格運用時) | 包括的なAI可視性追跡ツール群 | 50,000円以上 |

Q4. 技術的な知識がなくてもGEO対策は可能ですか?

A: 可能ですが、段階的なアプローチが重要です。 技術的知識のレベルに応じて、以下のように対策を進めることをお勧めします:

技術知識別の推奨対策

| 技術レベル | 優先対策 | 外部協力の必要性 |

|---|---|---|

| 初心者 | コンテンツ品質向上、E-E-A-T強化 | 構造化データは外部委託推奨 |

| 中級者 | 基本的な構造化データ実装 | 複雑な技術実装は外部協力 |

| 上級者 | 包括的な技術実装 | 必要に応じて専門家と連携 |

Q5. どの業界・ジャンルでGEO対策が特に重要ですか?

A: YMYL(Your Money or Your Life)分野で特に重要ですが、実際にはすべての業界で有効です。

業界別の重要度と対策ポイント

| 業界分類 | 重要度 | 特に重要な対策 |

|---|---|---|

| 医療・健康 | ★★★★★ | 専門家監修、一次情報の充実 |

| 金融・投資 | ★★★★★ | 透明性確保、利益相反の開示 |

| 法律・税務 | ★★★★★ | 資格・経験の明示、最新情報の維持 |

| BtoB製品・サービス | ★★★★☆ | 事例・実績の充実、専門性の証明 |

| EC・小売 | ★★★☆☆ | 商品レビュー、ユーザー体験の重視 |

| エンタメ・ライフスタイル | ★★★☆☆ | 体験談、個人的な経験の共有 |

Q6. 競合他社がGEO対策を始めた場合、どう対抗すればよいですか?

A: 差別化と独自性の強化に注力してください。AI検索では、より信頼性が高く、独自性のある情報源が優先的に引用される傾向があります。

競合対策の具体的アプローチ

| 対策アプローチ | 具体的施策 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 独自性の強化 | オリジナル調査・データの発信 | AI引用での差別化 |

| 深度の向上 | より詳細で包括的なコンテンツ作成 | 権威性の確立 |

| 多角化戦略 | 複数プラットフォームでの展開 | 露出機会の拡大 |

| 専門性の強化 | 特定分野での専門家ポジション確立 | ニッチ領域での優位性 |

Q7. GEO対策のリスクはありますか?失敗を避けるには?

A: 主なリスクは情報の正確性と投資対効果です。 以下の対策で失敗を回避できます:

主要リスクと対策

| リスク | 影響 | 回避策 |

|---|---|---|

| 誤情報の拡散 | ブランド信頼性の失墜 | 厳格なファクトチェック体制 |

| 過度な投資 | ROIの悪化 | 段階的な投資と効果測定 |

| アルゴリズム変更 | 突然の効果消失 | 複数プラットフォームでの分散 |

| コンテンツの陳腐化 | 引用機会の減少 | 定期的な更新サイクルの確立 |

Q8. 小規模企業でもGEO対策は効果的ですか?

A: むしろ小規模企業の方が有利な面もあります。 大企業よりも迅速な意思決定と施策実行が可能で、ニッチな専門分野での権威性確立が狙いやすいためです。

小規模企業のGEO戦略

| 優位性 | 活用方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 意思決定の速さ | トレンドへの迅速な対応 | 品質管理の徹底 |

| 専門性の集中 | 特定分野での権威性確立 | リソースの効率的配分 |

| 柔軟性 | 実験的施策の積極的導入 | 効果測定の継続実施 |

| 人的リソース | 創業者・専門家の個人ブランド活用 | 持続可能な体制構築 |

これらのQ&Aを参考に、自社の状況に合わせたGEO戦略を構築してください。重要なのは、完璧を求めすぎず、小さな改善から始めて継続的に最適化していくことです。

まとめ

生成エンジン最適化(GEO)は、AI技術の急速な進化によって検索行動が根本的に変化している現代において、企業がデジタルプレゼンスを維持し、競争優位を確立するための必須戦略です。

従来のSEOが検索結果ページでのランキングとクリック獲得に焦点を当てていたのに対し、GEOはAI生成回答におけるコンテンツの引用とブランド言及を主たる目標とします。このパラダイムシフトは、「ゼロクリック検索」の増加という新たな課題をもたらしますが、同時に、AI経由での発見性向上、ユーザーエンゲージメントの強化、ブランド信頼性の構築という大きな機会を提供します。

Key Takeaways

- GEOの本質理解: 生成AI回答での引用・言及獲得が新たな可視性指標となり、従来のクリック数重視から信頼性重視へのシフトが必要

- E-E-A-T原則の重要性: AI時代においてコンテンツの経験・専門性・権威性・信頼性がこれまで以上に重要となり、特に一次情報の発信が差別化要因

- 技術的基盤整備: Schema.org構造化データとllms.txtの実装により、AIクローラーがコンテンツを正確に理解できる環境構築が必須

- マルチモーダル戦略: テキストだけでなく画像・動画・音声など多様なフォーマットを活用し、多プラットフォームでのブランドプレゼンス強化が競争優位の源泉

- 新KPIの設定: 従来のオーガニックトラフィックに加え、AI言及頻度・引用品質・ブランド検索増加などAI時代の新指標による効果測定が不可欠

- 継続的改善体制: AIアルゴリズムの急速な変化に対応するため、3-6ヶ月サイクルでの継続的な測定・分析・改善プロセスの確立が成功の鍵

- 統合的アプローチ: SEOとAEO、LLMO、GEOをそれぞれ運用するのではなく、各手法の特性を理解した統合戦略により相乗効果を最大化

- 早期導入の優位性: GEOはまだ多くの企業が本格導入していない新領域であり、早期に取り組むことで市場における競争優位性を確立可能

GEOは、単なる技術的な最適化に留まらず、ブランドがAIエコシステム内でどのように機能し、価値を提供しているかを評価する、より包括的な視点を必要とします。この変化に適応し、先駆者となる企業が、AI時代のデジタル競争で優位性を確立するでしょう。

今こそ、生成AI時代のマーケティング戦略への転換を始める時です。まずは小さな一歩から、自社コンテンツのGEO対応を開始してみてください。

とは?-AI検索時代に勝ち残るマーケティング戦略の新常識.png)