はじめに

コンビニやスーパーで何気なく手に取るミネラルウォーター。でも最近、「機能性表示食品」と書かれた水を見かけたことはありませんか?

実は今、飲料業界では「ただの水」から「機能を持つ水」へと大きな変化が起きています。2025年10月にはサントリーから「特水(とくすい)」という、内臓脂肪を減らすのを助ける機能を持った水が発売されるなど、大手メーカーが続々と参入する新たな市場が形成されつつあります。

マーケターとして押さえておきたいのは、「なぜ今、機能性水なのか?」という点です。健康志向の高まり、糖質制限ブーム、そして「何も味がしない水」でも健康機能を訴求できるという技術革新。これらが重なり合って、機能性水という新しいカテゴリーが誕生しました。

本記事では、機能性水とは何か、なぜ今注目されているのか、どのようなブランドがあり、市場はどれくらい成長しているのか、そして今後どうなっていくのかを、マーケティングの視点から徹底的に解説していきます。

機能性水とは?ミネラルウォーターとの違いを理解しよう

機能性水の定義

機能性水とは、簡単に言えば「健康機能を持ったミネラルウォーター」のことです。ただの水分補給だけでなく、特定の健康効果が期待できる成分を配合した飲料水を指します。

多くの機能性水は「機能性表示食品」として届け出られています。機能性表示食品とは、企業の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品のことで、販売前に消費者庁へ届け出ることが必要です。特定保健用食品(トクホ)とは異なり、消費者庁の個別審査を受けるわけではありませんが、一定の科学的根拠が求められます。

ミネラルウォーターとの決定的な違い

従来のミネラルウォーターと機能性水の違いを表にまとめてみましょう。

| 比較項目 | 従来のミネラルウォーター | 機能性水 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 水分補給、ミネラル摂取 | 水分補給+特定の健康機能 |

| 成分 | 天然ミネラル(カルシウム、マグネシウムなど) | 機能性関与成分(HMPA、難消化性デキストリン、プラズマ乳酸菌など) |

| 味 | 水本来の味、ミネラルの風味 | ほぼ無味無臭が多い |

| 価格帯 | 比較的安価(100円前後/500ml) | やや高価格(150円前後/500ml) |

| 訴求ポイント | 天然、純粋、おいしい | 内臓脂肪減少、免疫機能維持など |

| 規制・届出 | 食品衛生法 | 食品衛生法+機能性表示食品の届出 |

この表を見ると分かるように、機能性水は「水分補給」という基本機能に加えて、明確な健康ベネフィットを訴求できる点が最大の特徴です。

機能性水に含まれる代表的な成分

現在、機能性水に配合されている主な成分とその効果を見てみましょう。

| 機能性関与成分 | 期待される効果 | 代表的な商品 |

|---|---|---|

| HMPA(3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸) | BMIが高めの方のお腹の脂肪(内臓脂肪)を減らすのを助ける | サントリー「特水」 |

| 難消化性デキストリン(食物繊維) | 食事から摂取した脂肪の吸収を抑える、糖の吸収をおだやかにする | コカ・コーラ「い・ろ・は・す 無糖スパークリング」 |

| プラズマ乳酸菌 | 免疫機能の維持を助ける | キリン「iMUSE 水」 |

| ビタミン類 | エネルギー代謝、疲労回復サポート | 各社のビタミンウォーター |

| ミネラル強化 | 骨の健康、筋肉機能のサポート | 各社のミネラル強化水 |

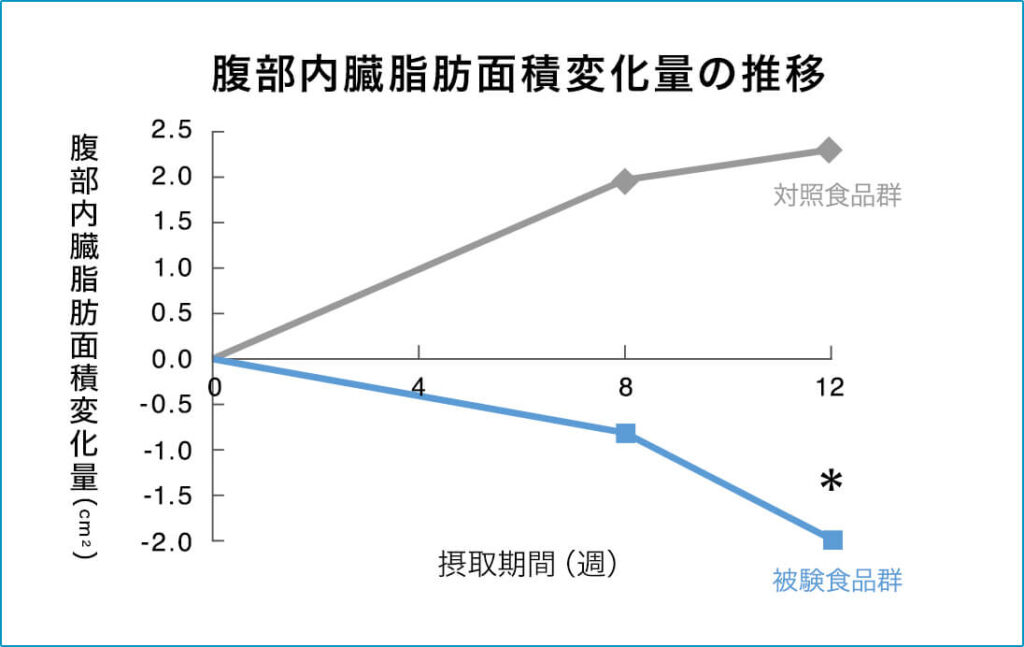

特に注目すべきは、HMPAという成分です。米ぬかを発酵させた成分から抽出されるこの植物ポリフェノールは、ほぼ無味無臭・無色という特性を持ちながら、内臓脂肪減少効果が期待できるという画期的な成分として注目されています。

機能性水が登場した背景:3つの大きな潮流

機能性水が今、飲料市場で注目されている背景には、大きく分けて3つの社会的・消費者的な潮流があります。

1. 健康志向の高まりと肥満問題

世界保健機関(WHO)の報告によると、現在世界で10億人以上が肥満であり、2025年までに過体重または肥満の人がさらに増加すると予測されています。日本でも、メタボリックシンドロームへの関心が高まり、「内臓脂肪」「BMI」といった言葉が日常会話に登場するようになりました。

この健康意識の高まりは、消費者の飲料選択にも大きな影響を与えています。従来は「味」や「のどごし」が重視されていた飲料選びが、今では「カロリーゼロ」「糖質オフ」「機能性」といった健康価値を重視する方向にシフトしています。

Fortune Business Insightsの調査によると、機能性水市場は2024年の171億ドルから2032年には301億ドルへと成長し、年平均成長率(CAGR)7.75%で拡大すると予測されています。これは、消費者が単なる水分補給以上の価値を求めていることを示しています。

2. 糖分・炭酸飲料からのシフト

もう一つの大きな流れが、糖分を含む炭酸飲料から健康的な飲料へのシフトです。かつては「美味しい=甘い」という図式が成り立っていましたが、今では過剰な糖質摂取が健康リスクとなることが広く認識されています。

しかし、ここで課題が生まれました。「健康に良いけれど味がない水は物足りない」という消費者心理です。お茶やコーヒーは味があるものの、苦手な人もいます。そこで登場したのが、「水のように飲めるけれど、健康機能がある」という機能性水というわけです。

日本の消費者庁が公表する機能性表示食品の届出データを見ると、2017年にコカ・コーラから「い・ろ・は・す 無糖スパークリング」が機能性表示食品として発売されて以降、水カテゴリーでの機能性表示食品の届出が徐々に増加しています。

3. 技術革新による「無味無臭の機能性成分」の開発

そして何より重要なのが、技術的なブレイクスルーです。これまで健康機能を持つ成分は、独特の味や臭いがあることが多く、「水」に配合するのは困難でした。

しかし、サントリーが採用したHMPAのような「ほぼ無味無臭・無色」の機能性成分の開発により、「普通の水と同じように飲めるのに、健康機能がある」という商品が実現可能になりました。これは、マーケティング的に見ても非常に大きなインパクトです。なぜなら、「味を変えずに機能を追加できる」ということは、既存の「水」ユーザーをそのまま取り込める可能性があるからです。

サントリー食品インターナショナルのブランドマーケティング本部の野口裕貴課長は、「差別化が難しい水カテゴリーにおける高付加価値商品として積極的に提案したい」とコメントしています。

出典:AdverTimes サントリー「特茶」から“水”が誕生、2028年までに1.5倍成長を狙う 新御茶ノ水駅OOHの“答え合わせ”も

主要な機能性水ブランドを徹底分析

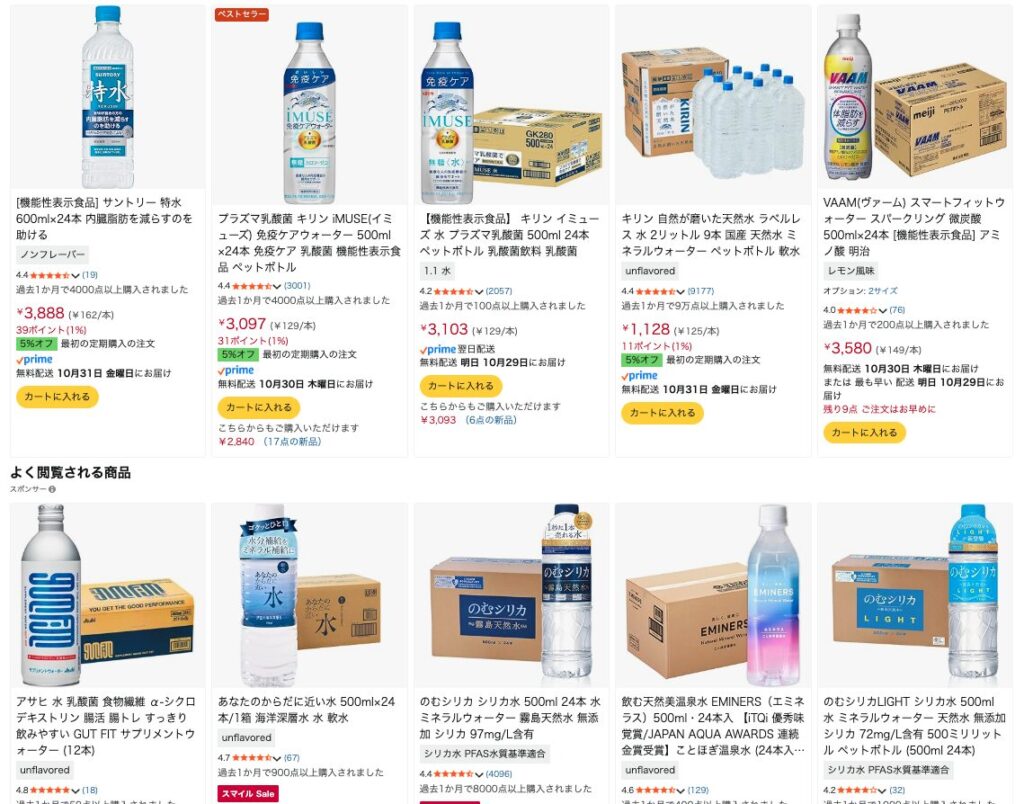

ここからは、現在市場に投入されている、または投入予定の主要な機能性水ブランドを見ていきましょう。

サントリー「特水(とくすい)」:業界初の無味無臭機能性水

発売日: 2025年10月21日

容量・価格: 600ml・150円(税別)

機能性関与成分: HMPA(3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸)23mg

機能性: BMIが高めの方のお腹の脂肪(内臓脂肪)を減らすのを助ける

URL: https://www.suntory.co.jp/softdrink/iyemon/tokucha/tokusui/

サントリーが満を持して投入する「特水」は、特定保健用食品「特茶」ブランドから発売される点が特徴です。「特茶」は緑茶飲料として高い認知度を持っており、そのブランドパワーを活用した展開が予想されます。

マーケティング戦略の特徴として、以下の点が挙げられます。

まず、ターゲット層を中高年だけでなく、20〜30代にまで広げている点です。従来の健康飲料は中高年層がメインターゲットでしたが、若年層でも体型を気にする人は多く、より広いマーケットを狙っています。

次に、「内臓脂肪を減らすのを助ける水」という訴求です。茶系の健康飲料が苦手な人、食事中に味のある飲み物を避けたい人、運動中に水分補給したい人など、様々なシーンで利用できることを強調しています。

特に、「特茶」ブランドの信頼性を活用している点も見逃せません。サントリーは「特茶」で築いた「脂肪対策」のポジショニングを、水カテゴリーにまで拡張することで、ブランドエクステンションを図っています。

コカ・コーラ「い・ろ・は・す 無糖スパークリング」:機能性水の先駆け

発売日: 2017年8月7日

容量・価格: 515ml・130円(税別)

機能性関与成分: 難消化性デキストリン(食物繊維)5g

機能性: 食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させる、糖の吸収をおだやかにする、おなかの調子を整える

「い・ろ・は・す」ブランドで既に高い認知度を持つコカ・コーラが、2017年に投入した機能性水の先駆け的商品です。炭酸が入っているため、「水」というよりは「機能性炭酸水」という位置づけになりますが、カロリーゼロで食事に合わせやすいという特徴があります。

この商品の成功要因は、既存ブランドの活用にあります。「い・ろ・は・す」という既に市場で認知されているブランドに機能性を追加することで、消費者の心理的ハードルを下げることに成功しました。新しいブランドを一から作るよりも、既存ブランドの信頼性を活用する方が、初期の市場浸透は早いという好例です。

ただし、現在は無糖スパークリングは終売しており、甘くないフレーバー(無糖)のレモン味などにリニューアルし、より幅広い顧客層を狙った可能性があります。

キリン「iMUSE 水」:免疫機能にフォーカス

発売開始: 2020年代前半

容量・価格: 500ml・100円前後

機能性関与成分: プラズマ乳酸菌 1000億個

機能性: 健康な人の免疫機能の維持を助ける

キリンが開発した「プラズマ乳酸菌」を配合した無糖の水です。特にコロナ禍以降、免疫機能への関心が高まったことで、売上が大きく伸びました。キリンビバレッジによると、プラズマ乳酸菌を配合した飲料は2022年に前年比26%増(販売数量)となり、3年連続で好調な売れ行きを維持しています。

興味深いのは、キリンの独自技術であるプラズマ乳酸菌を、競合のコカ・コーラが自社製品にも採用したことです。これは飲料業界では異例の動きで、それだけこの成分の市場価値が高いことを示しています。

出典:KIRIN キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」の日本コカ・コーラ社への提供について

その他の注目ブランド

| ブランド | メーカー | 特徴 |

|---|---|---|

| ウィルキンソン タンサン(機能性表示食品版) | アサヒ飲料 | 炭酸水に難消化性デキストリンを配合 |

| シリカ水 | 複数メーカー | 美容・健康訴求のミネラル強化水 |

機能性水市場の規模と成長予測

グローバル市場の動向

世界的に見ると、機能性水市場は急速に成長しています。調査会社の予測によると、以下のような成長が見込まれています。

| 項目 | 2024年 | 2032年予測 | 年平均成長率(CAGR) |

|---|---|---|---|

| グローバル市場規模 | 171億ドル | 301億ドル | 7.75% |

| 北米市場 | 42.5%の市場シェアで市場をリード | さらに拡大し、推定94億ドル | 6〜7% |

日本市場の特徴

日本のボトルウォーター市場全体を見ると、2024年に155億ドル、2033年には237億ドルに達すると予測されており、年平均成長率4.5%で成長する見込みです。この中で機能性水が占める割合は今後増加していくと考えられます。(出典:imarc 日本のボトル入り飲料水市場レポート)

日本市場特有の特徴として、以下の点が挙げられます。

関東・関西などの都市部が市場を牽引していることです。健康意識の高い都市部の消費者が、価格が多少高くても機能性を重視する傾向があります。一方で、地方では価格感度が高く、まだ普及には時間がかかる可能性があります。

次に、コンビニエンスストアの影響力が大きい点も特徴です。日本全国に5万店以上あるコンビニエンスストアは、新商品の情報発信基地としての役割を果たしており、機能性水の認知拡大にも重要な役割を果たすでしょう。

さらに、「特茶」などの既存健康飲料市場の成功も追い風となっています。日本の消費者は既に「体脂肪を減らす」といった機能性表示に慣れており、それが水にも展開されることへの心理的抵抗が少ないと考えられます。

市場成長を支える要因

機能性水市場の成長を支える主な要因を整理すると、以下のようになります。

健康志向の継続的な高まりです。高齢化社会の進展に伴い、健康寿命への関心が高まっています。また、若年層でも予防医療や健康管理への意識が高まっており、幅広い年齢層で健康飲料への需要が拡大しています。

糖質制限・カロリー制限ブームも大きな要因です。ダイエットや体型管理への関心が高まる中、「カロリーゼロで機能性がある」という機能性水は、消費者にとって魅力的な選択肢となっています。

商品開発技術の進化により、無味無臭の機能性成分が開発されたことで、「水のように飲める健康飲料」が実現可能になりました。これにより、従来の健康飲料が苦手だった層も取り込めるようになっています。

デジタルマーケティングの活用も無視できません。SNSやEコマースの発達により、新商品の情報が素早く広まり、オンラインでの購入も容易になっています。特に定期購入サービスの普及は、機能性水のようなリピート購入が期待される商品に有利に働きます。

今後のトレンドと展望:マーケターが注目すべき5つのポイント

機能性水市場は今後どのように発展していくのでしょうか。マーケターとして押さえておくべき5つのトレンドを解説します。

1. 機能性の多様化:「脂肪対策」から「免疫」「美容」「睡眠」へ

現在の機能性水は「内臓脂肪対策」や「糖・脂肪吸収抑制」が中心ですが、今後は機能性がさらに多様化していくと予想されます。

すでにキリンの「iMUSE 水」が「免疫機能維持」を訴求していますが、今後は美容(コラーゲン、ヒアルロン酸配合)、睡眠改善(GABA、グリシン配合)、疲労回復(クエン酸、アミノ酸配合)など、様々な健康ニーズに対応した機能性水が登場するでしょう。

マーケターとしては、自社のターゲット層がどのような健康課題を抱えているかを深く理解し、それに対応した機能性成分を選択することが重要になります。

2. プレミアム化と価格帯の二極化

機能性水の価格帯を見ると、従来のミネラルウォーターよりも高価格に設定されています。サントリー「特水」は600mlで150円(税別)と、一般的なミネラルウォーター(100円前後)よりも50%程度高い価格設定です。

今後、市場が成熟するにつれて、価格帯が二極化すると予想されます。つまり、高機能・高価格帯の商品と、手頃な価格で基本的な機能を持つ商品に分かれていくということです。

高機能・高価格帯の商品は、複数の機能性成分を配合したり、希少な成分を使用したりして差別化を図るでしょう。一方、手頃な価格の商品は、大量生産によるコスト削減と、既存ブランドの活用によって、より多くの消費者にリーチすることを目指すでしょう。

3. パーソナライゼーション:「あなただけの機能性水」

今後注目されるのが、パーソナライゼーションです。つまり、消費者一人ひとりの健康状態やニーズに合わせた機能性水を提供するという動きです。

既にサプリメント業界では、遺伝子検査や血液検査に基づいて個別に調合したサプリメントを提供するサービスが登場しています。同様に、機能性水でも「あなたの体に必要な成分を配合した水」を提供するサービスが登場する可能性があります。

デジタル技術の発達により、スマートフォンアプリと連携した健康管理サービスと、機能性水を組み合わせたエコシステムを構築することも可能です。例えば、「今日の運動量に基づいて、必要な栄養成分を含む機能性水をおすすめする」といったサービスです。

4. 環境配慮型パッケージへの移行

機能性水に限らず、飲料業界全体で大きな課題となっているのが、プラスチックごみ問題です。日本では年間26億本のペットボトルが廃棄されており、環境への影響が懸念されています。

今後、機能性水市場でも環境配慮型パッケージへの移行が進むと予想されます。具体的には、リサイクルペット素材の使用率向上、ラベルレスボトルの採用、紙パック容器の活用、リユース可能な容器システムの導入などが考えられます。

特に環境意識の高い若年層をターゲットとする商品では、パッケージの環境配慮が購入の決め手になる可能性があります。マーケティング戦略としても、環境への配慮を前面に打ち出すことで、ブランドイメージの向上につながるでしょう。

5. オンライン販売とサブスクリプションモデルの拡大

機能性水は、継続的な摂取によって効果を発揮する商品です。そのため、定期購入を促すサブスクリプションモデルとの相性が良いと言えます。

今後、Eコマースプラットフォームを通じた定期配送サービスが拡大すると予想されます。「毎月自動的に届く」「買い忘れがない」「継続割引がある」といったメリットは、消費者にとって魅力的です。

また、オンライン販売では、詳細な商品説明やユーザーレビュー、専門家の推奨コメントなどを掲載することで、店頭では難しい深い情報提供が可能になります。これにより、機能性成分の効果や科学的根拠を理解した上で購入する、より意識の高い消費者層を獲得できるでしょう。

まとめ:機能性水市場で成功するためのKey Takeaways

ここまで、機能性水市場について詳しく見てきました。最後に、マーケターとして押さえておくべき重要なポイントをまとめます。

機能性水は「水分補給」と「健康機能」を両立させた新カテゴリー

従来のミネラルウォーターとの最大の違いは、明確な健康ベネフィットを訴求できる点です。内臓脂肪減少、免疫機能維持など、科学的根拠に基づいた機能性を表示できることが、競合との差別化につながります。

市場は急成長中で、今後も拡大が見込まれる

グローバル市場は2024年の171億ドルから2033年には301億ドルへと成長予測。

健康志向、技術革新、糖質制限ブームが市場成長の三大要因

消費者の健康意識の高まり、無味無臭の機能性成分の開発、糖分入り飲料からのシフトという3つの潮流が、機能性水市場の成長を支えています。

大手メーカーが続々参入し、競争が激化

サントリー「特水」、コカ・コーラ「い・ろ・は・す」、キリン「iMUSE」など、大手飲料メーカーが次々と参入しています。今後は機能性の多様化、ブランド力、流通力、マーケティング力が競争の鍵となるでしょう。

今後のトレンドは「多様化」「プレミアム化」「パーソナライゼーション」「環境配慮」「サブスク」

市場が成熟するにつれて、機能性の多様化、価格帯の二極化、個別最適化されたサービス、環境に優しいパッケージ、定期購入モデルなど、様々な展開が予想されます。

既存ブランドの活用とイノベーションのバランスが重要

「特茶」から「特水」へ、「い・ろ・は・す」から機能性版へ、というように既存ブランドの信頼性を活用しつつ、新しい価値を付加することが成功の鍵となります。

消費者教育とエビデンスの提示が不可欠

機能性表示食品は、消費者に科学的根拠を理解してもらうことが重要です。「なぜこの成分が効くのか」「どのくらい飲めば効果が期待できるのか」といった情報を、分かりやすく伝えるコミュニケーション戦略が必要です。

機能性水市場は、まだ始まったばかりの新しい市場です。マーケターとして、この市場の動向を注視し、消費者のニーズを的確に捉え、革新的な商品とマーケティング戦略を展開していくことが、今後のビジネス成功の鍵となるでしょう。

「ただの水」が「機能を持つ水」へと進化した今、次はどのような進化が待っているのか。飲料業界のイノベーションから、目が離せません。