はじめに

マーケティング担当者として、効果的な広告戦略を模索する中で、スポーツスポンサーシップは常に注目される分野です。特に世界中で数十億人のファンを持つサッカーは、グローバルなブランド露出の絶好の機会を提供しています。しかし、数億円から数十億円もの費用がかかるサッカーチームのユニフォームスポンサーは、単なる広告スペース以上の意味を持ちます。それは時代の変化とともに進化するマーケティング戦略、企業の成長戦略、そして消費者心理を反映した鏡でもあるのです。

この記事では、世界的に有名なサッカーチームのユニフォームスポンサーの変遷を分析し、そこから読み取れる企業戦略とマーケティングトレンドを探ります。単にどの企業がどのチームに投資したかという事実だけでなく、なぜその時期にその企業がそのチームを選んだのか、そしてそれがどのような戦略的意図を反映しているのかを理解することで、あなた自身のマーケティング戦略に活かせる洞察を提供します。

サッカーユニフォームスポンサーの歴史的変遷

サッカーユニフォームへの企業ロゴ掲載は、1970年代から本格的に始まりました。その変遷を追うことで、グローバルマーケティングの進化が見えてきます。

黎明期(1970年代〜1980年代):地域企業中心の時代

サッカーユニフォームへの企業名掲載が始まった初期段階では、主に地域に根ざした企業や国内企業がスポンサーとなることが一般的でした。

| 時期 | 特徴 | 代表的な事例 |

|---|---|---|

| 1973年 | ドイツのアイントラハト・ブラウンシュヴァイクがリキュール製造会社「イェーガーマイスター」のロゴを胸に掲載 | ブンデスリーガ初の商業的ユニフォームスポンサー |

| 1979年 | リバプールFCが「日立」と契約 | 英国での先駆的事例 |

| 1982年 | レアル・マドリードが「サンソン」(スペインの保険会社)と契約 | スペインでの本格導入 |

この時代のスポンサーシップの特徴は:

- 地域密着型の企業が多い:チームの本拠地域に基盤を持つ企業が中心

- 国内市場中心:国際展開よりも国内市場でのブランド認知向上が主目的

- 製造業中心:特に家電、自動車などの製造業が多く見られた

スポンサー企業はサッカーの持つ地域コミュニティでの強い結束力を活用し、ローカルマーケットでの認知度向上を図っていました。この時代は「属する(Belong)」欲求に訴えかける形でのブランディングが中心でした。

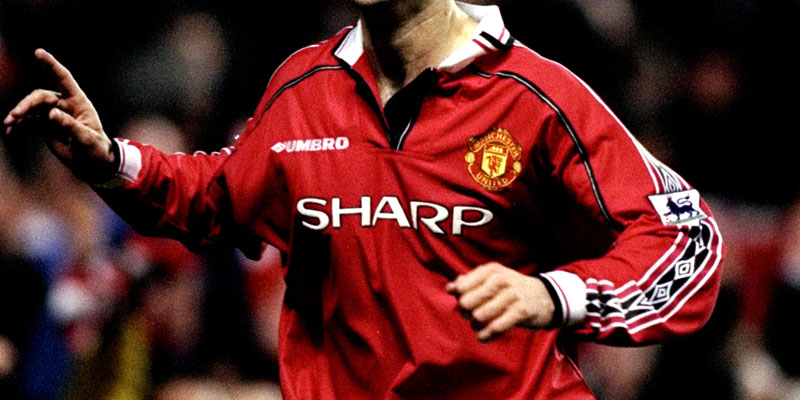

発展期(1990年代):グローバル企業の参入

1990年代に入ると、サッカーのテレビ放映が国際的に拡大し、スポンサー価値が急上昇しました。この時期から、多国籍企業がサッカーユニフォームスポンサーとして積極的に参入するようになります。

| 時期 | 特徴 | 代表的な事例 |

|---|---|---|

| 1991年 | マンチェスター・ユナイテッドが「シャープ」と長期契約 | 日本企業の欧州市場進出戦略 |

| 1995年 | バイエルン・ミュンヘンが「オペル」と契約 | 自動車メーカーの本格参入 |

| 1999年 | バルセロナが「ナイキ」とスポンサー契約 | スポーツブランドの戦略的参入 |

この時期の特徴:

- 多国籍企業の増加:国際的な認知度を持つ企業がスポンサーとなる

- 業種の多様化:電子機器、自動車、飲料メーカーなど業種の幅が広がる

- ブランド戦略としての活用:単なる広告から、ブランドイメージ構築へと目的が変化

この時代は、企業がユニフォームスポンサーシップを「高める(Elevate)」欲求と「伝える(Communicate)」欲求を満たすツールとして活用し始めました。グローバル企業がステータスとブランド価値向上のためにスポンサーシップを戦略的に活用する動きが顕著になりました。

成熟期(2000年代):金融・テクノロジー企業の台頭

2000年代に入ると、サッカー市場の商業的価値は更に高まり、スポンサー料金は急上昇します。この時期、特に金融機関や通信・テクノロジー企業の参入が目立つようになりました。

| 時期 | 特徴 | 代表的な事例 |

|---|---|---|

| 2002年 | マンチェスター・ユナイテッドが「ボーダフォン」と契約 | 通信企業の本格参入 |

| 2006年 | チェルシーFCが「サムスン」と契約 | 技術革新のイメージ連携 |

| 2008年 | ACミランが「bwin」(オンラインベッティング)と契約 | ギャンブル企業の参入 |

この時期の特徴:

- 金融・IT・通信業界の増加:従来の製造業から金融・IT・通信業界へとスポンサー企業の主軸が移行

- ブランドイメージの転換:新興企業が伝統あるクラブとのパートナーシップを通じて信頼性を獲得

- デジタル戦略との連携:スポンサーシップとデジタルマーケティングの融合が進む

この時代は、「進める(Advance)」欲求と「決する(Decide)」欲求に訴えかける戦略が目立ちます。進化と革新をアピールする企業が、サッカークラブとの提携を通じて自社のイノベーションイメージを強化しようとする傾向が見られました。

現代(2010年代〜現在):新興産業とグローバルプラットフォームの時代

2010年代以降、サッカーユニフォームスポンサーの傾向は更に変化しています。特に注目すべきは、航空会社、暗号資産、オンラインサービスなど新たな業種の積極的な参入です。

| 時期 | 特徴 | 代表的な事例 |

|---|---|---|

| 2010年 | バルセロナが「カタール財団」と契約 | 国家ブランディング戦略 |

| 2015年 | チェルシーFCが「横浜タイヤ」と契約 | 新興市場進出戦略 |

| 2018年 | アーセナルFCが「Visit Rwanda」と契約 | 観光プロモーション参入 |

| 2021年 | インテル・ミラノが「Socios.com」(暗号資産)と契約 | Web3企業の参入 |

この時期の特徴:

- 非伝統的スポンサーの登場:暗号資産、NFT、観光プロモーション、フィンテックなど

- 国家ブランディング:カタール、アラブ首長国連邦などが国家ブランディング戦略の一環として参入

- ESG要素の重視:環境・社会・ガバナンスに配慮したスポンサーシップの増加

- デジタルプラットフォームの台頭:デジタルサービス、ストリーミングプラットフォームの積極参入

現代のユニフォームスポンサーシップは、「物語る(Narrate)」欲求と「有する(Possess)」欲求に強く訴えかけています。多くのスポンサーがチームやファンとのエモーショナルな繋がりを重視し、単なるロゴ露出を超えた価値を創出しようとしています。

業界別トレンド分析:ユニフォームスポンサーに見る業界の変化

サッカーユニフォームスポンサーの業種変遷を分析することで、時代ごとの成長産業と企業戦略の変化を読み取ることができます。

製造業からサービス業へのシフト

1970〜1990年代初頭のユニフォームスポンサーは製造業(自動車、電子機器、食品・飲料など)が中心でしたが、1990年代後半から2000年代にかけてサービス業(金融、通信、航空など)へとシフトしていきました。

| 時代 | 主なスポンサー業種 | 背景にある経済トレンド |

|---|---|---|

| 1970-1990年代前半 | 自動車、電子機器、食品・飲料 | 製造業中心のグローバル経済 |

| 1990年代後半-2000年代 | 通信、金融サービス、航空 | IT革命とサービス経済化 |

| 2010年代-現在 | テクノロジー、エアライン、暗号資産、Eコマース | デジタルトランスフォーメーション |

この変化は、世界経済がモノづくりからサービス提供へと重心を移してきたことを反映しています。特に注目すべきは、各時代の「成長産業」がいち早くサッカースポンサーシップを活用している点です。これは、急成長している企業や業界が、短期間でブランド認知を高め、信頼性を獲得するためにスポーツスポンサーシップを戦略的に活用していることを示しています。

テクノロジー企業の戦略変化

特にテクノロジー企業のスポンサーシップ戦略は注目に値します。

| 時期 | テクノロジー関連スポンサーの特徴 | 代表的事例 |

|---|---|---|

| 1980-1990年代 | 家電・電子機器メーカー中心 | シャープ(マンチェスター・ユナイテッド)、JVC(アーセナル) |

| 2000年代前半 | 通信事業者の参入増加 | ボーダフォン(マンチェスター・ユナイテッド)、O2(アーセナル) |

| 2000年代後半 | アジアの電子機器メーカー | サムスン(チェルシー)、LG(バイエル・レバークーゼン) |

| 2010年代 | ソフトウェア・インターネットサービス | Rakuten(バルセロナ)、Spotify(バルセロナ) |

| 2020年代 | Web3・暗号資産関連 | Socios.com(インテル)、FTX(TSG ホッフェンハイム) |

テクノロジー企業のスポンサーシップ変遷からは、以下のような戦略的意図が読み取れます:

- 市場導入期のブランド認知向上:新技術やサービスを導入する際の認知拡大

- 新市場への参入支援:特に地域外の市場に参入する際の認知度と信頼性向上

- ブランドリポジショニング:テクノロジー企業がスポンサーシップを通じて自社のイメージを「革新的」から「信頼できる」へと変化させる

特に2010年代以降、インターネットサービスや暗号資産関連企業が積極的にスポンサーシップを活用していることは、デジタル時代におけるブランド構築の重要性を示唆しています。オンライン中心のビジネスであっても、オフラインでの認知とブランド信頼性の構築は依然として重要な課題なのです。

地域戦略としてのスポンサーシップ

スポンサーの地域性にも興味深いトレンドが見られます。

| 時期 | 地域的特徴 | 代表的事例 |

|---|---|---|

| 1970-1980年代 | 地元・国内企業中心 | クラブの地元企業がスポンサーとなるケース多数 |

| 1990年代 | 欧州企業の域内展開 | カールスベア(リバプール)など欧州域内企業の増加 |

| 2000年代 | アジア企業の欧州市場進出 | サムスン(チェルシー)、LG(バイエル・レバークーゼン) |

| 2010年代 | 中東企業・政府系機関の参入 | エミレーツ航空(レアル・マドリード他)、エティハド航空(マンチェスター・シティ) |

| 2020年代 | グローバルデジタルプラットフォーム | Spotify(バルセロナ)、TeamViewer(マンチェスター・ユナイテッド) |

この変遷から読み取れるのは、企業がターゲット市場へ参入する際にサッカースポンサーシップを戦略的に活用している点です。特に:

- アジア企業の欧州市場参入戦略:サムスン、LG、楽天などが欧州サッカークラブのスポンサーになることで欧州市場でのブランド認知を高める

- 中東のソフトパワー戦略:カタール、UAE等の中東諸国が航空会社やツーリズムを通じて国家ブランディングを展開

- デジタルサービスのグローバル展開:オンラインサービスが地理的制約を超えた顧客獲得のためにグローバルスポンサーシップを活用

特に中東航空会社のスポンサーシップ戦略は特筆すべきものがあります。エミレーツ航空はアーセナル、レアル・マドリード、ACミランなど複数の有力クラブとスポンサー契約を結び、「プレミアムな航空会社」としてのブランドイメージを世界中に浸透させることに成功しました。

マーケターが学ぶべきサッカースポンサーシップ戦略の教訓

サッカーユニフォームスポンサーの変遷から、マーケターとして学ぶべき重要な教訓がいくつかあります。

1. 認知と信頼性の構築:効果的なPOP/POD戦略

サッカースポンサーシップが最も効果を発揮するのは、「Points of Parity(POP:競合と同等であるべき点)」と「Points of Difference(POD:競合と差別化すべき点)」のバランスが必要な状況です。

| スポンサーシップ目的 | 活用例 | 成功事例 |

|---|---|---|

| ブランド認知の迅速な構築 | 新市場への参入時 | 楽天のバルセロナスポンサー(欧州での認知拡大) |

| 既存ブランドの信頼性向上 | 新興産業の確立期 | Socios.comのインテルスポンサー(Web3の信頼性獲得) |

| ブランドリポジショニング | 企業イメージの変革期 | マンチェスター・シティのエティハドスポンサー(プレミアムイメージ構築) |

特に注目すべきは、楽天がバルセロナのスポンサーになった例です。元々アジア市場では知名度が高かった楽天ですが、欧州での知名度は限定的でした。バルセロナというグローバルブランドとの提携は、欧州市場での認知を一気に高める効果をもたらしました。

2. 消費者心理の理解:人間の根源的な欲望への訴求

成功したユニフォームスポンサーシップは、人間の根源的な欲望に上手く訴えかけています。

| 欲望タイプ | スポンサーシップでの活用法 | 代表的な企業事例 |

|---|---|---|

| 属する (Belong) | コミュニティ意識の醸成 | カールスベア(リバプール):サポーター文化との一体化 |

| 高める (Elevate) | ステータスとプレステージの獲得 | エミレーツ航空:世界トップクラブとの提携で高級イメージ構築 |

| 物語る (Narrate) | ブランドストーリーの共有 | スタンダード・チャータード銀行(リバプール):「共に歩む」物語 |

| 有する (Possess) | 希少性と所有意識の創出 | 限定版スポンサーロゴ入りユニフォームの販売 |

エミレーツ航空の「Fly Better」というスローガンとレアル・マドリードなど一流クラブのスポンサーシップの組み合わせは、「高める」欲求に巧みに訴求した例と言えるでしょう。「最高のチームと飛ぶ最高の航空会社」というイメージ連携が、プレミアムブランドとしてのポジショニングを強化しています。

3. 時代の変化を先取りするマーケティング戦略

サッカースポンサーシップの変遷は、常に時代の先端を行く企業が積極的に活用してきたことを示しています。

| 時代の変化 | スポンサーシップ戦略 | 具体事例 |

|---|---|---|

| グローバル化の加速 | 国際的認知の迅速な獲得 | 日本企業の欧州展開(シャープ、JVC) |

| デジタルトランスフォーメーション | オンラインとオフラインの連携 | TeamViewer(マンチェスター・ユナイテッド):デジタル企業の実世界でのブランディング |

| ESG重視の時代 | 社会的価値の提示 | スタンダード・チャータード(リバプール):社会貢献活動との連携 |

| エクスペリエンス経済 | ファンエンゲージメントの創出 | Socios.com:ファン参加型トークンの提供 |

この傾向から学べるのは、マーケターとして「市場の変化を先読みし、新たなトレンドに先行投資する」重要性です。特に成長産業のリーダー企業は、新市場でのポジショニングを迅速に確立するためにサッカースポンサーシップを効果的に活用しています。

4. グローバル戦略とローカル戦略の使い分け

サッカースポンサーシップは、グローバル展開とローカル浸透の両方に活用できます。

| 戦略目的 | スポンサーシップアプローチ | 代表例 |

|---|---|---|

| グローバルブランド構築 | 世界的知名度を持つクラブのスポンサー | Coca-Cola(各国代表チーム) |

| 特定市場への集中浸透 | 地域密着型クラブとの提携 | 地元企業の地域クラブスポンサー |

| 新興市場開拓 | 目標市場で人気のあるクラブとの提携 | 横浜タイヤ(チェルシー):欧州市場戦略 |

| 文化的障壁の克服 | サッカーの普遍的言語を活用 | 中東企業の欧州クラブスポンサー |

横浜タイヤがチェルシーFCのスポンサーになった事例は、特定市場(欧州)でのブランド認知向上を目的とした戦略的判断でした。日本市場ではすでに確立されていたブランドが、競争の激しい欧州市場での認知を高めるためにプレミアリーグの人気クラブを選択したのです。

未来のトレンド予測:次に来るスポンサーは?

最後に、これまでの変遷を踏まえ、今後のサッカーユニフォームスポンサーシップの方向性を予測してみましょう。

予測される業界トレンド

| 業界 | 予測される動向 | 根拠 |

|---|---|---|

| サステナビリティ関連企業 | ESG対応を訴求する企業の増加 | 環境・社会問題への関心の高まり |

| メタバース・AI関連 | 仮想空間とリアル体験の連携 | デジタル技術の進化とユーザー体験の変化 |

| ヘルスケア・ウェルネス | 健康志向の高まりに伴う参入 | パンデミック後の健康意識向上 |

| グリーンエネルギー | 脱炭素化推進企業の参入 | 気候変動対策の緊急性増大 |

スポンサーシップ形態の進化

| 予測される変化 | 詳細 | 市場への影響 |

|---|---|---|

| パーソナライズドスポンサーシップ | デジタル技術による視聴者別のスポンサー表示 | スポンサー価値の細分化と最大化 |

| インタラクティブスポンサーシップ | ファンとの双方向コミュニケーション強化 | エンゲージメント中心の価値測定 |

| データ駆動型スポンサーシップ | ROIの精緻な測定と最適化 | スポンサーシップのパフォーマンスマーケティング化 |

| 価値共創型スポンサーシップ | クラブとスポンサーの協働による新たな価値創出 | 単なる露出からエコシステム構築へ |

スポンサーシップの未来は、単なるロゴ露出からより深いエンゲージメントと価値共創へと進化すると予測されます。特に、デジタル技術の進化により、視聴者ごとにパーソナライズされたスポンサー表示や、AR/VRを活用した新しい体験型スポンサーシップなど、革新的な形態が登場する可能性があります。

まとめ

サッカーユニフォームスポンサーの変遷を分析することで、マーケティングトレンドの進化と企業戦略の変容を読み解くことができます。以下がkey takeawaysです:

- 業界トレンドを反映する鏡: サッカーユニフォームスポンサーの変遷は、製造業中心からサービス業、そしてデジタル企業へと世界経済の構造変化を反映している

- 成長産業の戦略ツール: 各時代の成長産業がいち早くスポンサーシップを活用し、短期間でブランド認知と信頼性を獲得している

- 地域拡大戦略の要: 新市場に参入する企業が、その市場で人気のあるクラブをスポンサードすることで文化的障壁を乗り越え、迅速な市場浸透を実現している

- 人間の根源的欲望への訴求: 成功したスポンサーシップは「属する」「高める」「物語る」などの人間の根源的欲望に効果的に訴えかけている

- 時代の先を行く投資: 先見性のある企業がいち早くスポンサーシップに投資し、新たな市場やトレンドでの優位性を確立している

- マルチチャネル戦略の重要性: デジタル時代においても、リアルワールドでのブランディングとオンライン戦略の連携が重要性を増している

マーケターとして、これらの洞察を自社のマーケティング戦略に活かし、効果的なブランディングと市場拡大を実現していきましょう。サッカーユニフォームスポンサーの変遷は、単なるスポーツマーケティングの歴史ではなく、グローバルビジネスとマーケティング戦略の進化を映し出す鏡なのです。