はじめに:あなたのチームはこんな課題を抱えていませんか?

「デザイナーとのやり取りで、いつも認識のズレが生じる」「バナーやLP制作で何度も修正が発生し、リリースが遅れる」「マーケティング施策のビジュアル制作に時間がかかりすぎる」

こんな悩みを抱えるマーケターの方、実は多いのではないでしょうか?デザインはマーケティング活動に欠かせない要素でありながら、デザイナーとの協業がうまくいかず、チーム全体の生産性が下がってしまうケースが頻発しています。

今回は、そんな課題を根本から解決する可能性を秘めたツール「Figma(フィグマ)」について、マーケターの視点から徹底解説します。なぜ今、多くの企業がFigmaを導入し、デザイン業界の"デファクトスタンダード"と呼ばれるまでになったのか?その背景から具体的な活用方法、導入メリットまでを分かりやすくお伝えしていきます。

Figmaとは?クラウド時代のデザインコラボレーションツール

Figmaは、2016年に登場したクラウドベースのデザインツールです。従来のデザインソフトとは何が違うのか?一言で表すなら、「Googleドキュメントのデザイン版」と考えると分かりやすいでしょう。

公式サイトURL:https://www.figma.com/ja-jp/

Figmaの基本特徴

| 特徴 | 詳細 | 従来ツールとの違い |

|---|---|---|

| クラウドベース | ブラウザ上で動作、インストール不要 | ソフトウェアの購入・インストールが必要だった |

| リアルタイム共同編集 | 複数人が同時に一つのファイルを編集可能 | ファイルの受け渡しが必要で、同時編集は困難 |

| クロスプラットフォーム | Windows、Mac、Linuxすべてで利用可能 | 特定のOS専用(SketchはMacのみなど) |

| URL共有 | リンク一つでプレビューや編集権限を共有 | ファイル送付やバージョン管理の手間 |

| 無料プラン | 基本機能は無料で利用可能 | 高額なライセンス費用が必要 |

実際、UberやZoom、Coinbaseといった世界的企業でも採用されており、2020年代後半にはデザインツール市場の約40%超のシェアを占めるまでに成長しています。

なぜFigmaがここまで流行したのか?5つの理由

では、なぜFigmaがこれほどまでに普及したのでしょうか?マーケター目線で特に重要な理由を5つに整理しました。

1. リアルタイム共同編集とリモートワーク適性

最大の強みは、複数人が同じデザインファイルを同時編集できることです。これにより、マーケティングチーム、デザイナー、プロダクトマネージャーが一つの場所で同時に作業できるようになりました。

例えば、新商品のLPデザインを制作する際、マーケターが直接デザイン上にコメントを付与し、デザイナーが即座に修正する、といったインラインでのコミュニケーションが可能です。ある調査では、この共同編集機能によってデザインサイクルが従来より40%高速化したとの報告もあります。

2. クロスプラットフォーム対応による敷居の低さ

従来のデザインツールは特定のOSに依存していました(SketchはMac専用など)。しかし、Figmaはブラウザ上で動くため、どんな環境でも利用可能です。

これにより、WindowsユーザーのマーケターでもMacユーザーのデザイナーと同じ環境で協業できるようになり、組織全体でのデザイン参加の敷居が大幅に下がりました。

3. 無料プランによる導入コストの削減

Figmaには機能制限はあるものの無料プランが用意されており、小規模チームやスタートアップでも気軽に導入できます。基本機能を無料で試せることで、2020年から2024年にかけて年平均35%という爆発的なペースでユーザーが増加しました。

4. 競合ツールの弱点を解消した設計

Figma登場以前は、Adobe XDやSketch、InVisionなどが使われていましたが、それぞれに課題がありました:

| 従来ツール | 主な課題 | Figmaの解決策 |

|---|---|---|

| Sketch | Mac限定、外部プラグイン必要で同時編集困難 | 純粋なクラウドサービスとして制約を打破 |

| Adobe XD | クラウド共有はあるがリアルタイム性に課題 | より高速で軽快な操作性を実現 |

| InVision | プロトタイピングに特化、デザイン機能は限定的 | デザインからプロトタイプまで一貫提供 |

5. 豊富なコミュニティとエコシステム

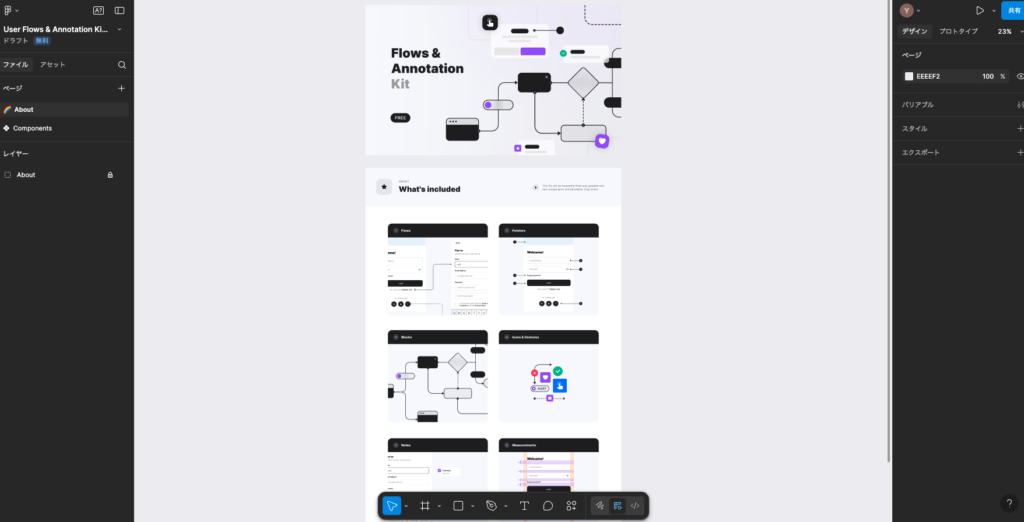

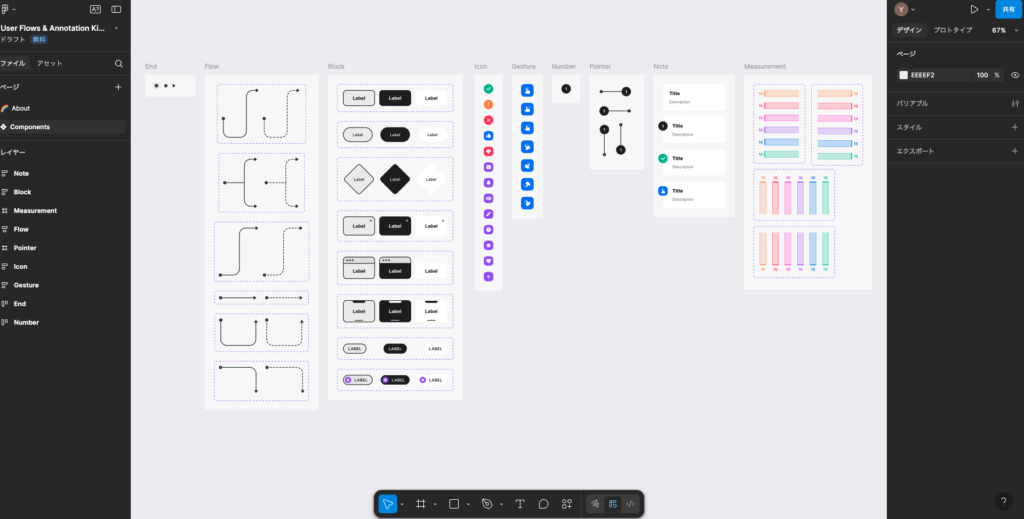

Figma上には数百種類のプラグインやテンプレート、UIキットのコミュニティライブラリが存在します。ユーザー同士が制作した素材を共有・再利用できる文化が根付いており、デザインシステムの公開や情報発信も活発です。

このオープンなコミュニティの存在も、Figma人気を後押しする要因となっています。

Figmaの主要機能をマーケター視点で解説

では、具体的にFigmaでどんなことができるのか?マーケターに特に関係の深い機能を中心に解説していきます。

UI/UXデザイン機能:ブランド一貫性を保つデザインシステム

Figmaでは、コンポーネント機能を使って共通パーツを再利用できます。例えば、ボタンやロゴをコンポーネント化しておけば、ブランドカラーやフォントを一箇所変更するだけで、全てのデザインに一括反映されます。

これにより、マーケティング素材全体でブランドイメージの統一を保ちながら、効率的にビジュアル制作を進められます。

プロトタイピング機能:ステークホルダーとの合意形成が容易に

作成したデザインにリンクや遷移アニメーションを設定し、実際のアプリのように操作できるプロトタイプを作成可能です。経営陣やクライアントに対して、完成イメージを具体的に共有でき、プロジェクトの合意形成がスムーズになります。

リアルタイム共同編集・フィードバック:意思疎通の高速化

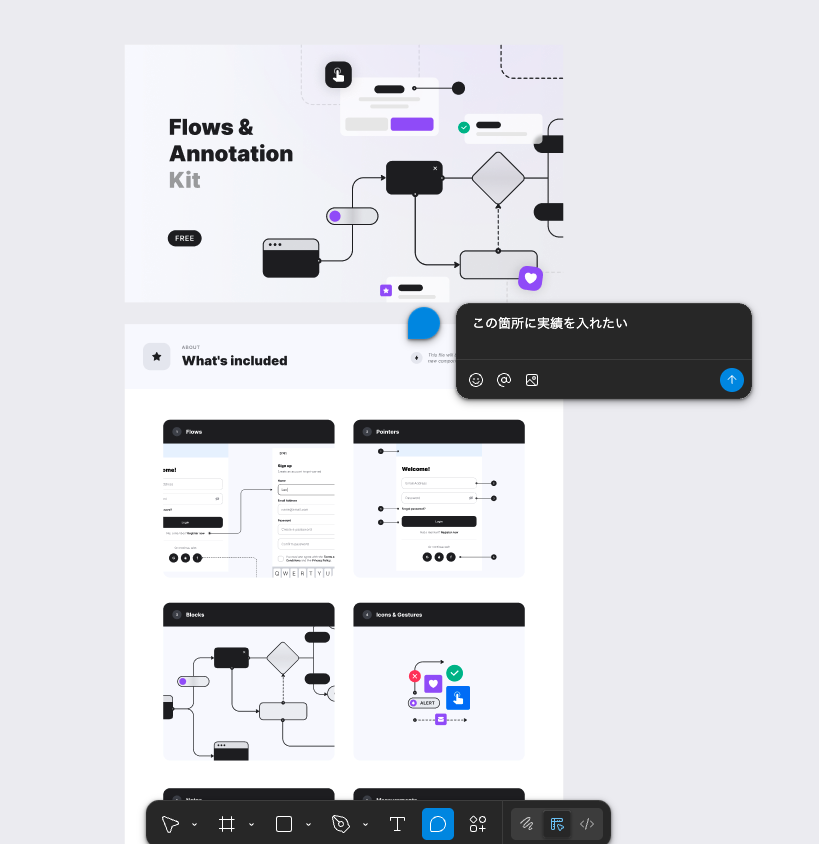

複数人が同時にファイルを開き、特定箇所にコメントを書き込める機能があります。「この部分の文言を変更してほしい」「ここの色をブランドカラーに合わせたい」といったフィードバックを、メールやチャットを使わずに直接デザイン上で完結できます。

変更履歴も自動保存されるため、「いつ誰が何を編集したか」の追跡も可能で、承認プロセスの記録管理にも便利です。

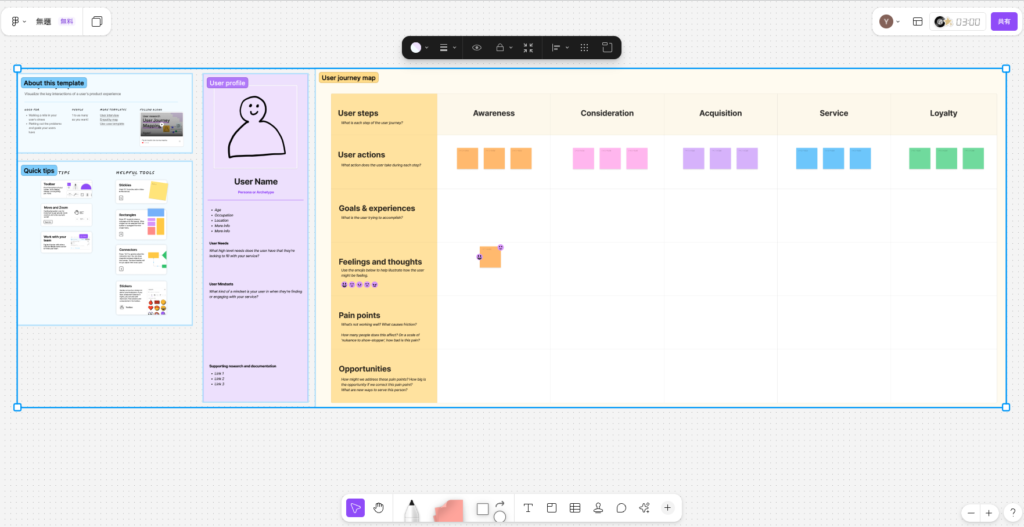

FigJam(ホワイトボード):アイデア出しから制作まで一貫

Figmaファミリーには「FigJam」と呼ばれるオンラインホワイトボード機能も含まれています。ブレストや企画会議でアイデア出しを行い、そのままFigmaでデザインに落とし込むというシームレスな連携が可能です。

開発者ハンドオフ機能:デザインから実装まで効率化

デザイン完了後、エンジニアがコードを書く際に必要な色コード、寸法、フォント情報を自動で抽出できます。2023年には「Dev Mode」という開発者向けモードも導入され、デザインから開発への引き継ぎがより円滑になりました。

2025年の最新機能:AIとマーケティング素材作成支援

2025年現在、Figmaは以下の新機能を続々と追加しています:

| 新機能 | 概要 | マーケターへの価値 |

|---|---|---|

| Figma Sites | デザインから直接レスポンシブWebサイトを生成・公開 | コーディングなしでランディングページ作成 |

| Figma Make | AIがテキスト指示で自動デザイン要素を配置 | 「ここにCTAボタンを追加」で自動配置 |

| Figma Buzz | マーケティング資産作成支援ツール(ベータ版) | SNS投稿、バナー制作の効率化 |

これらの機能により、Figmaは単なるデザインツールから「マーケティング活動全体を支援するプラットフォーム」へと進化しています。

Figma導入がマーケティングチームにもたらす5つのメリット

では、実際にFigmaを導入することで、マーケティングチームにどんなメリットがあるのでしょうか?

1. コラボレーション効率とスピードの劇的向上

従来の課題:デザイン修正のたびに都度ミーティングが必要、ファイル送付による時間ロス Figmaの解決策:リアルタイム共同編集により、フィードバック反映のサイクルが短縮

結果として、製品デザイン決定までのリードタイムが短くなり、**市場投入までのスピードアップ(タイム・トゥ・マーケットの改善)**が実現できます。

2. 部門横断の協働と情報一元化

マーケティング用バナーからUIデザイン、プロダクトのワイヤーフレームまで、関連するデザイン資産を一元管理できます。マーケティングチーム・デザイン部門・開発部門がそれぞれ同じプラットフォーム上で作業し、コメントを交わすことで、部門の壁を超えた協働が促進されます。

特に2025年リリースのFigma Buzzを活用すれば、デザイナーが用意したテンプレートをもとにマーケター自らが素材を量産することも可能で、ブランドガイドラインを守りつつ迅速にキャンペーン施策を展開できます。

3. デザイン品質と一貫性の向上

コンポーネント機能やスタイル共有機能により、常に最新で統一されたデザインシステムを適用できます。古いバージョンのモックが出回ったり、担当者ごとにデザインが不整合になるリスクを低減できます。

ブランドカラーやロゴなどもライブラリで集中管理でき、ブランドイメージの一貫性維持が容易になります。

4. コスト効率の大幅改善

| コスト要素 | 従来の課題 | Figmaでの改善 |

|---|---|---|

| ライセンス費用 | Adobe系など高額なツールライセンス | 無料プランあり、必要分のみ月額課金 |

| ハードウェア費用 | Mac専用ツールのために専用機材購入 | ブラウザベースでOS問わず利用可能 |

| 複数ツール統合 | Photoshop+Sketch+InVisionなど分散 | Figma一つに集約可能 |

| 教育コスト | ツールごとの学習負荷 | 統一プラットフォームで効率化 |

5. 人材採用・育成面でのアドバンテージ

現在、デザイン人材の多くがFigmaスキルを有しているため、Figmaを使えることがデザイナーの標準スキルセットになりつつあります。自社でFigma環境を整えておけば、外部のデザイナーや代理店との連携もしやすくなり、新規雇用時にもスムーズに受け入れられます。

競合ツールとの徹底比較:Adobe XD・Sketch・Canva

Figmaの価値をより深く理解するために、主要な競合ツールとの比較を見てみましょう。

詳細機能・価格比較表

| ツール | コラボレーション性 | 主要機能・用途 | 価格体系 | 適用場面 |

|---|---|---|---|---|

| Figma | ⭐⭐⭐⭐⭐ リアルタイム共同編集(複数メンバーが同時に1つのファイルを編集可能)、コメント機能、バージョン管理も充実 | ブラウザで動作しクロスプラットフォーム対応。高度なUI/UXデザイン機能とプロトタイピングを統合提供。豊富なプラグインとDev Modeで開発連携も容易 | 無料プランあり(編集者2名・3プロジェクトまでなど制限)。有料はプロプラン約$15/ユーザー/月~、大型組織向けに高度機能を備えたエンタープライズプラン$75/ユーザー/月 | 本格的なUI/UXデザイン+チーム協働が必要なプロジェクト |

| Adobe XD | ⭐⭐⭐ クラウドドキュメントによる共同編集機能(Coediting)あり。ただしブラウザ編集非対応で、Figmaほどリアルタイム性は高くない | Adobe製品との連携が強み。Photoshop/Illustrator等から素材を直接読み込み可能。音声プロトタイピングやAuto-Animate(自動アニメーション)など独自機能も搭載 | 基本有料ツール(無料プランは提供終了)。単体利用またはAdobe Creative Cloud加入が必要(※Adobeは2023年にFigma買収を試みたが規制当局の懸念により中止。その影響もあり、XDは現在大きな機能更新が停滞気味と報じられています) | 既存Adobeユーザー、高度なプロトタイピング重視 |

| Sketch | ⭐⭐⭐ リアルタイム共同編集に対応(Sketch Teams利用時)。但しMac専用でありWindowsユーザーとの編集は不可 | Macネイティブアプリならではの軽快な描画性能。豊富なプラグインによる機能拡張が可能。オフラインでも使用可。UIデザインに特化し、シンボル(コンポーネント)やスタイル共有など基本機能はFigmaと概ね類似 | 買い切り型とサブスク型の両方を提供。スタンダードサブスクリプションは約$10/月/編集者(年払い)。Mac専用永年ライセンスは$120/年・席。当初から無料プランはなく、全機能利用は有料 | Mac中心の個人デザイナー、オフライン運用重視 |

| Canva | ⭐⭐ 同時編集はチームプラン限定(無料版は設計自体は共有可だがリアルタイム共同編集は不可)。コメントや承認フロー機能も備えるがFigmaほど細かい権限管理はなし | デザイン初心者・非デザイナー向け。名刺からSNS画像まで使える数百万点のテンプレートと素材ライブラリを内蔵。ドラッグ&ドロップ操作中心で専門知識不要。高度なレイアウトやインタラクションは不得意だが、マーケティング用ビジュアル作成に特化 | 基本無料で豊富な素材を利用可能。有料のCanva Proは$12.99/月(1~5名程度のチーム向け)から。大規模組織向けにエンタープライズプラン(ユーザー数無制限・ブランド管理機能付き)も提供 | デザイン専門人材を持たないマーケティング用途、簡単な素材作成 |

ツール選定のポイント

上記比較から、Figmaはチーム協働や本格的なUI/UXデザインに強みを持つのに対し、Adobe XDは既存Adobeユーザーや高度プロトタイピング、SketchはMac中心の個人デザイナーやオフライン運用、Canvaはデザイン専門人材を持たないマーケティング用途に適したツールと言えます。

自社のニーズに応じて選択することが重要ですが、「プロダクトのUI設計をみんなで行いたい」ならFigma、「デザイナー1人でMac完結」ならSketch、「とにかく手軽にバナー画像量産」ならCanvaといった使い分けが効果的でしょう。

まとめ:Figmaがもたらすマーケティングの未来

Figmaは2025年現在、デザイン分野のみならずビジネス全体のコラボレーション基盤へと発展を遂げています。マーケターや経営者にとっても、Figma導入は単にデザイナーのためのツール提供に留まらず、組織のクリエイティブワークフローそのものを変革する投資と言えるでしょう。

実際、Figmaは「デザインはもはやデザイナーだけのものではない(Design Is Everyone's Business)」とのビジョンを掲げており、誰もが参加できる共創の場として進化を続けています。

デザインレビュー会議でホワイトボードを囲む代わりにFigma上でコメントを交わし、マーケティング施策のビジュアルもFigmaから即発信し、プロダクトのUI改善アイデアを全社員でFigJamに貼り出す──そのような垣根のないコラボレーション文化を技術的に支えるのがFigmaです。

今後もFigmaはAI機能の強化や新サービスの展開によってさらなる進化が見込まれます。デザインDX(デジタルトランスフォーメーション)の要となるツールとして、Figmaはマーケターや経営者にとっても無視できない存在となっています。

ぜひ本記事を参考に、自社でのFigma活用の可能性を検討してみてください。各チームが一丸となってクリエイティブに取り組める土壌を整えることで、イノベーション創出やブランド価値向上につなげていきましょう。

Key Takeaways

- Figmaはクラウドベースのリアルタイム共同編集が可能なデザインツールで、マーケティングチームの協業を劇的に改善する

- 部門の壁を超えた一元的なデザイン管理により、ブランド一貫性を保ちながら制作スピードを向上できる

- 無料プランから始められ、段階的にスケールできるため、中小企業からエンタープライズまで導入しやすい

- 2025年の新機能(Figma Sites、Figma Make、Figma Buzz)により、デザインからマーケティング展開まで一気通貫で実現可能

- 競合ツールとの比較では、チーム協働と本格的UI/UX制作に特に強みを発揮する

- 人材採用・育成面でもメリットがあり、現代のデザイナーの標準スキルとして定着している

- コスト効率と学習効率の両面で従来ツールより優位性がある

参考文献・出典:

- Figma vs. Adobe XD: Which Design Tool Reigns Supreme in 2024? - https://align.vn/blog/figma-vs-adobe-xd/

- Figma vs. Canva in 2025: The Ultimate Comparison - https://www.temlis.com/blogs/figma-vs-canva-in-2025-the-ultimate-comparison

- 40+ Figma Statistics Designers Wish They Knew Before [2025] - https://cropink.com/figma-statistics

- Figma Blog - https://www.figma.com/blog/