はじめに

ニュースを見ていると、「経済成長率が低下」「財政赤字が拡大」といった言葉を頻繁に耳にしますよね。でも、「経済」と「財政」の違いって、実はちゃんと説明できますか?

多くのビジネスパーソンやマーケターが、この2つの概念を混同したまま仕事をしています。その結果、政府の政策変更が自社ビジネスにどう影響するのか正確に予測できなかったり、市場分析で的外れな結論を出してしまったりする場面も少なくありません。

本記事では、経済と財政の根本的な違いを明確にし、それぞれがビジネスにどう影響するのかを実践的に解説します。この記事を読めば:

- 経済ニュースと財政ニュースを正しく理解できる

- PESTEL分析の経済的要因と政治的要因をより深く分析できる

- 政府の政策変更が自社ビジネスに与える影響を予測できる

- 市場環境の変化に先んじた戦略立案ができる

それでは、この2つの概念を徹底的に解剖していきましょう。

経済とは?:国全体の富の流れを表す概念

経済の基本定義

経済(Economy)とは、社会全体における財やサービスの生産・分配・消費の仕組みのことです。もっと簡単に言えば、「国全体でどれだけモノやサービスが作られ、売買され、消費されているか」という活動の総体を指します。

経済学では、この活動を「マクロ経済」と「ミクロ経済」の2つの視点から分析します。

| 視点 | 対象 | 主な分析項目 | 例 |

|---|---|---|---|

| マクロ経済 | 国や地域全体 | GDP、失業率、インフレ率、経済成長率 | 「日本経済は2%成長した」 |

| ミクロ経済 | 個人・企業 | 価格決定、需要供給、消費者行動 | 「A社の売上が10%増加した」 |

ビジネスパーソンにとって重要なのは、主にマクロ経済の動きです。マクロ経済は、空から森全体を眺めるような視点で、国全体の経済活動を捉えます。

経済を測る主要指標

経済の健康状態を測るための主要な指標があります。これらはビジネス戦略を立てる上で欠かせない情報源です。

| 指標 | 意味 | ビジネスへの影響 | 確認頻度 |

|---|---|---|---|

| GDP(国内総生産) | 国内で生産された付加価値の総額 | 市場規模の把握、成長機会の特定 | 四半期ごと |

| 失業率 | 労働人口に占める失業者の割合 | 採用難易度、消費者の購買力 | 毎月 |

| インフレ率(物価上昇率) | モノやサービスの価格上昇率 | 原材料コスト、価格戦略 | 毎月 |

| 為替レート | 通貨の相対的価値 | 輸出入コスト、海外売上の価値 | 毎日 |

| 金利 | お金を借りるコスト | 設備投資判断、消費者ローン | 年8回の金融政策会合後 |

これらの指標は、経済全体の動きを表すものであり、誰か特定の主体(政府など)が直接コントロールしているわけではありません。経済は市場における無数の取引の結果として自然発生的に動いています。

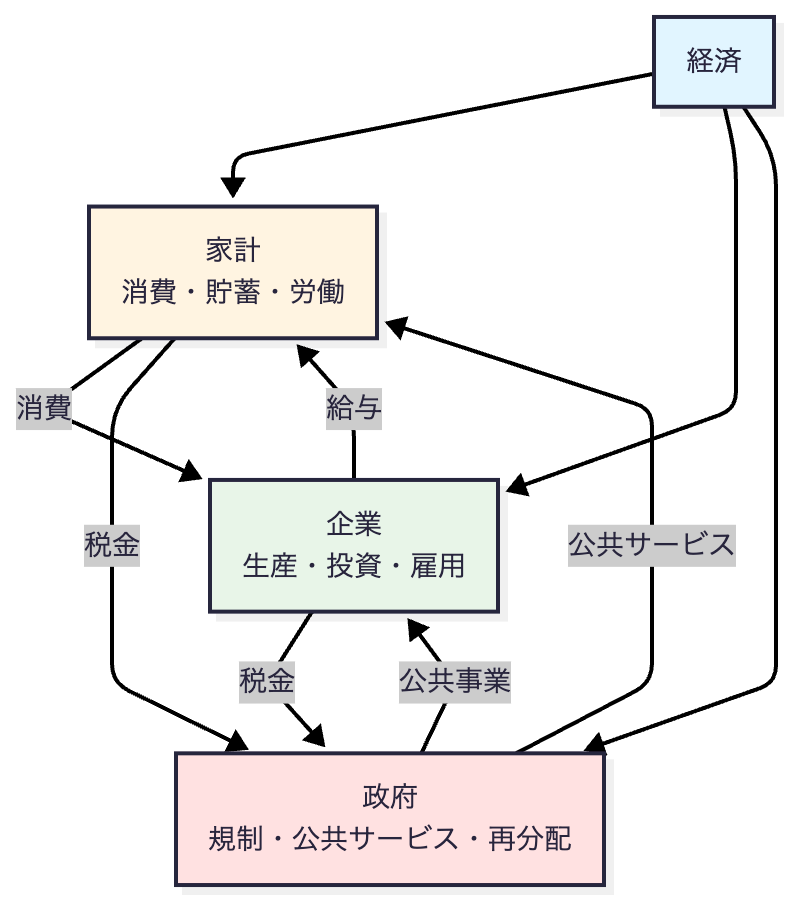

経済活動の主体

経済は主に3つの主体によって成り立っています:

家計は消費と労働を通じて経済に参加し、企業は生産活動を行い、政府は市場の調整役を果たします。この3者の相互作用が「経済」を形成しているのです。

経済の特徴:自律的に動く

経済の最大の特徴は、自律的に動くということです。これはアダム・スミスが提唱した「見えざる手(Invisible Hand)」という概念で説明されます。

例えば:

- ある商品が人気になれば、価格が上がる

- 価格が上がれば、企業はもっと生産する

- 生産が増えれば、雇用が増える

- 雇用が増えれば、人々の所得が増える

- 所得が増えれば、消費が増える

このように、経済は市場メカニズムによって自動的に調整される仕組みを持っています。

続いて財政について考えていきましょう。

財政とは?:政府のお金の使い道を表す概念

財政の基本定義

財政(Public Finance)とは、政府や地方自治体がお金を集めて、それを使う活動のことです。家計に例えるなら、給料(税収)をもらって、生活費(公共サービス)を払う活動と同じです。

財政は政府という特定の主体が行う経済活動であり、経済全体の一部分に過ぎません。しかし、その影響力は非常に大きく、経済全体の方向性を左右することもあります。

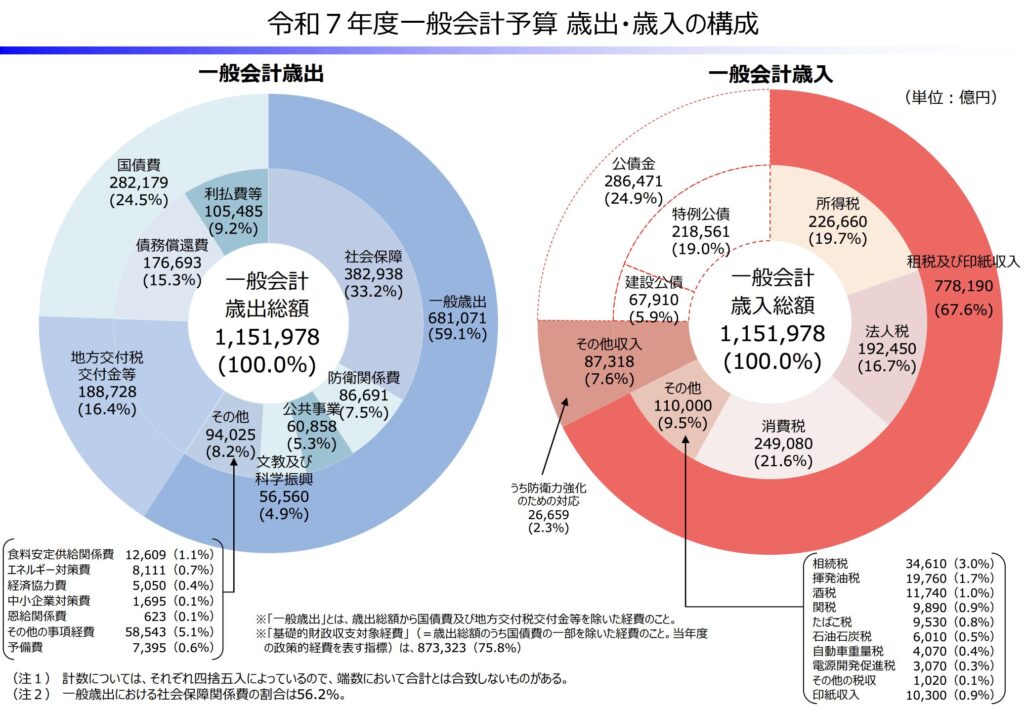

財政の基本構造:歳入と歳出

財政は「歳入(収入)」と「歳出(支出)」の2つの側面から成り立っています。

| 主な歳入 | 内容 |

|---|---|

| 税収 | 所得税、法人税、消費税など |

| 国債発行 | 政府の借金 |

| その他収入 | 印紙収入、政府資産収入など |

| 主な歳出 | 内容 |

|---|---|

| 社会保障費 | 年金、医療、介護、子育て支援 |

| 国債費 | 過去の借金の返済と利払い |

| 地方交付税交付金 | 地方自治体への配分 |

| 公共事業費 | インフラ整備 |

| 防衛費 | 自衛隊関連 |

| 教育・科学振興費 | 学校、研究開発 |

| その他 | - |

財政の目的:3つの重要な機能

財政学では、財政には3つの基本的な機能があるとされています:

| 機能 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 資源配分機能 | 市場では供給されにくい公共財を提供 | 道路、橋、公園、国防、警察 |

| 所得再分配機能 | 富の格差を縮小し、社会の安定を図る | 累進課税、生活保護、年金 |

| 経済安定化機能 | 景気変動を緩和する | 不況時の公共事業拡大、好況時の増税 |

財政の特徴:政府が意図的にコントロール

経済が市場メカニズムで自律的に動くのに対し、財政は政府が予算編成を通じて意図的にコントロールします。

例えば:

- 不況時には減税や公共事業を増やして需要を刺激

- インフレ時には増税や支出削減で需要を抑制

- 特定産業を育成するために補助金を出す

- 環境保護のために税制優遇措置を設ける

このように、財政は経済をコントロールするための政府の道具なのです。

経済と財政の違い:5つの決定的な相違点

ここまでの説明を踏まえて、経済と財政の違いを明確に整理しましょう。

| 比較項目 | 経済(Economy) | 財政(Public Finance) |

|---|---|---|

| 定義 | 社会全体の生産・分配・消費活動 | 政府のお金の集め方と使い方 |

| 主体 | 家計・企業・政府すべて | 政府・地方自治体のみ |

| 範囲 | 国全体の経済活動 | 政府部門の経済活動(経済の一部) |

| コントロール | 市場メカニズムで自律的に動く | 政府が予算編成で意図的に操作 |

| 主な指標 | GDP、失業率、インフレ率、為替 | 税収、歳出、財政赤字、国債残高 |

| 分析視点 | マクロ経済学・ミクロ経済学 | 財政学・公共経済学 |

| ニュースの例 | 「日本経済2.1%成長」 | 「2024年度予算114兆円」 |

| 変化のスピード | 日々変動(為替、株価など) | 年度単位で計画・実行 |

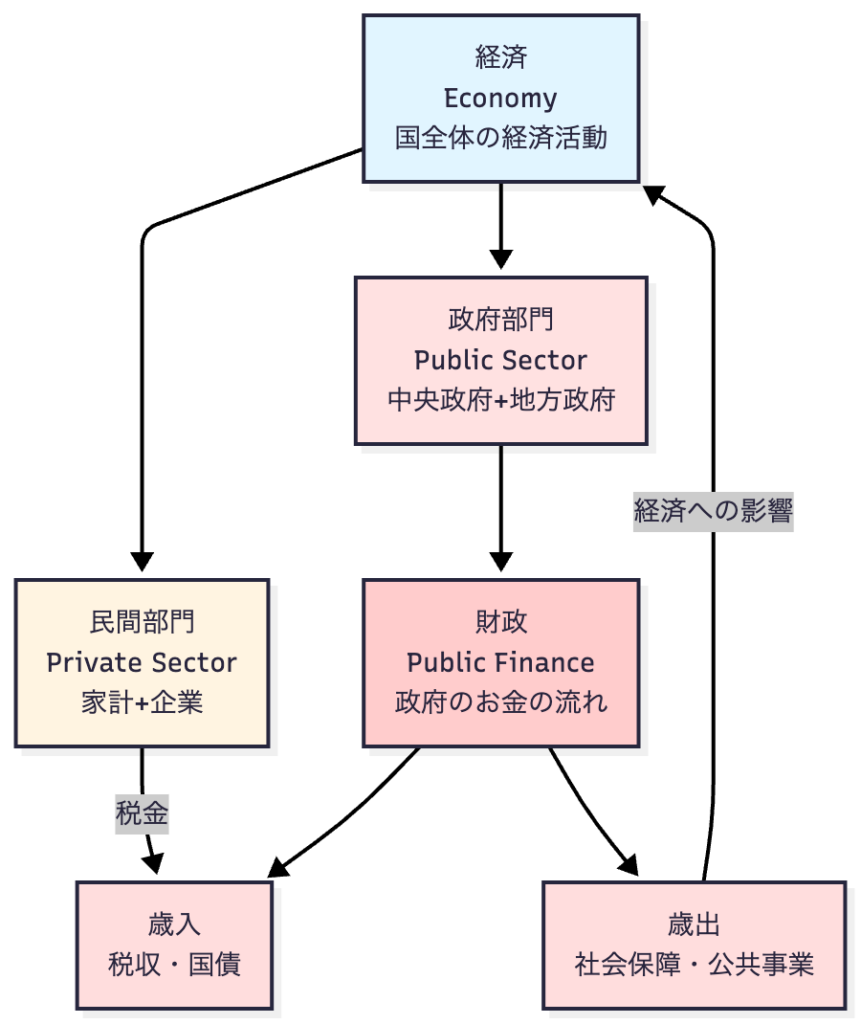

関係性の図解

この図からわかるように、財政は経済の一部であり、財政を通じて政府が経済全体に影響を与えるという関係になっています。

2つの政策:財政政策と金融政策の違い

経済と財政の違いを理解したところで、もう一つ重要な概念「政策」について整理しましょう。政府が経済に介入する方法には、主に2つあります。

財政政策 vs 金融政策

| 比較項目 | 財政政策(Fiscal Policy) | 金融政策(Monetary Policy) |

|---|---|---|

| 実施主体 | 政府(内閣・国会) | 中央銀行(日本銀行) |

| 主な手段 | 税制変更、公共事業、補助金 | 金利操作、通貨供給量調整 |

| 影響の仕方 | 政府支出や税金で直接的に需要を創出・抑制 | 金利変更で間接的に投資・消費を促進・抑制 |

| 決定プロセス | 予算審議(時間がかかる) | 金融政策決定会合(比較的迅速) |

| 効果発現 | 数ヶ月〜数年 | 数週間〜数ヶ月 |

| 副作用 | 財政赤字の拡大、特定産業への偏り | インフレ・デフレ、資産バブル |

具体例で理解しよう

シナリオ: 不況が発生した場合

財政政策の対応:

- 減税: 個人や企業の税負担を減らして可処分所得を増やす

- 公共事業拡大: 道路や橋の建設を増やして雇用を創出

- 補助金: 特定産業(例:観光業)に直接資金支援

- 給付金: 国民に直接現金を配布して消費を刺激

金融政策の対応:

- 金利引き下げ: 銀行からの借り入れコストを下げて投資を促進

- 量的緩和: 中央銀行が国債などを大量に購入して市場に資金供給

- マイナス金利: 銀行に預けるとコストがかかるようにして貸出を促進

ビジネスへの影響の違い

| 政策 | 短期的影響 | 長期的影響 | ビジネスパーソンが注目すべき点 |

|---|---|---|---|

| 財政政策 | 公共事業受注企業の売上増加、補助金対象業界の活性化 | 財政赤字拡大、将来の増税リスク | どの業界に予算が配分されるか |

| 金融政策 | 住宅ローン金利低下で不動産市場活性化、為替変動 | インフレ・デフレ、資産価格変動 | 金利動向と消費者の購買意欲 |

PESTEL分析との関連:経済的要因vs政治的要因

マーケターにとって馴染み深いPESTEL分析の文脈で、経済と財政の違いを整理してみましょう。

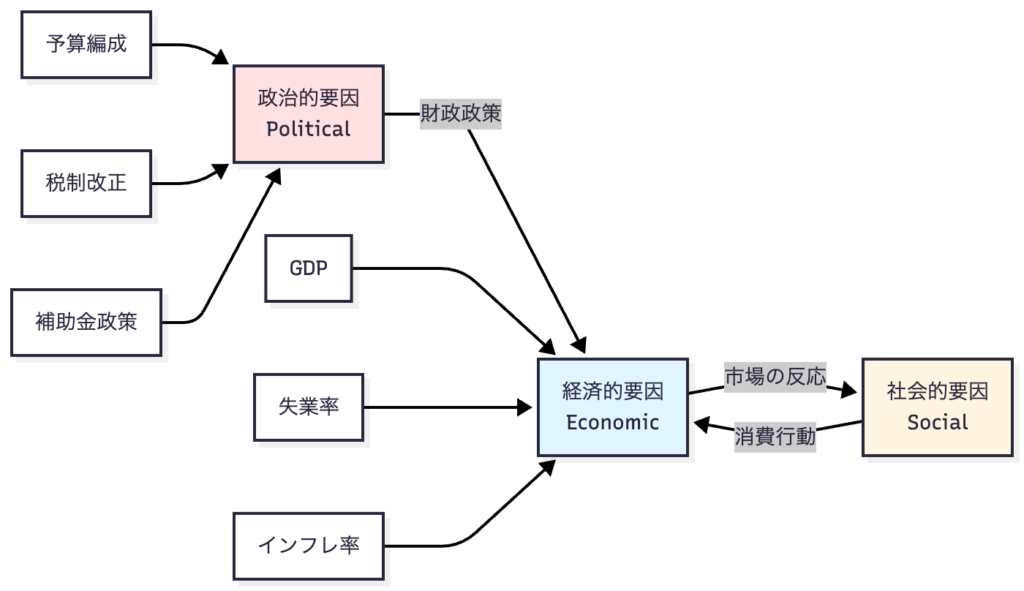

PESTEL分析における位置づけ

| PESTEL要素 | 経済関連 | 財政関連 |

|---|---|---|

| P(Political:政治的要因) | - | ✅ 予算編成方針、税制改正、財政出動の方針 |

| E(Economic:経済的要因) | ✅ GDP成長率、失業率、インフレ率、為替レート、金利 | △ 財政政策による経済への影響 |

重要なポイント:

- 「経済成長率2%」「失業率3%」→ 経済的要因(E)

- 「2024年度予算案」「消費税増税」→ 政治的要因(P)

- 「公共事業による雇用創出」→ 政治的要因(P)が経済的要因(E)に影響

分析フレームワーク

この図が示すように、政治的要因(財政)が経済的要因に影響を与え、それが社会的要因(消費者行動)に波及するという連鎖があります。

ビジネスへの実践的活用法

それでは、経済と財政の違いを理解したうえで、実際のビジネスにどう活かすかを見ていきましょう。

活用法1:市場環境分析の精度向上

| 分析項目 | 経済指標の活用 | 財政情報の活用 |

|---|---|---|

| 市場規模予測 | GDP成長率から市場拡大率を推定 | 政府の成長戦略から重点産業を特定 |

| 消費者購買力 | 失業率、賃金上昇率から判断 | 減税・給付金政策から可処分所得変化を予測 |

| 業界動向 | 業界別GDP統計 | 補助金・規制政策から成長分野を特定 |

| 価格戦略 | インフレ率から適正価格を設定 | 消費税率変更のタイミングを考慮 |

活用法2:リスク管理

経済リスク:

- 為替変動リスク → ヘッジ戦略

- 景気後退リスク → 在庫調整、コスト削減

- インフレリスク → 価格転嫁戦略

財政リスク:

- 補助金終了リスク → 依存度の低減

- 増税リスク → 価格戦略の見直し

- 規制強化リスク → コンプライアンス体制強化

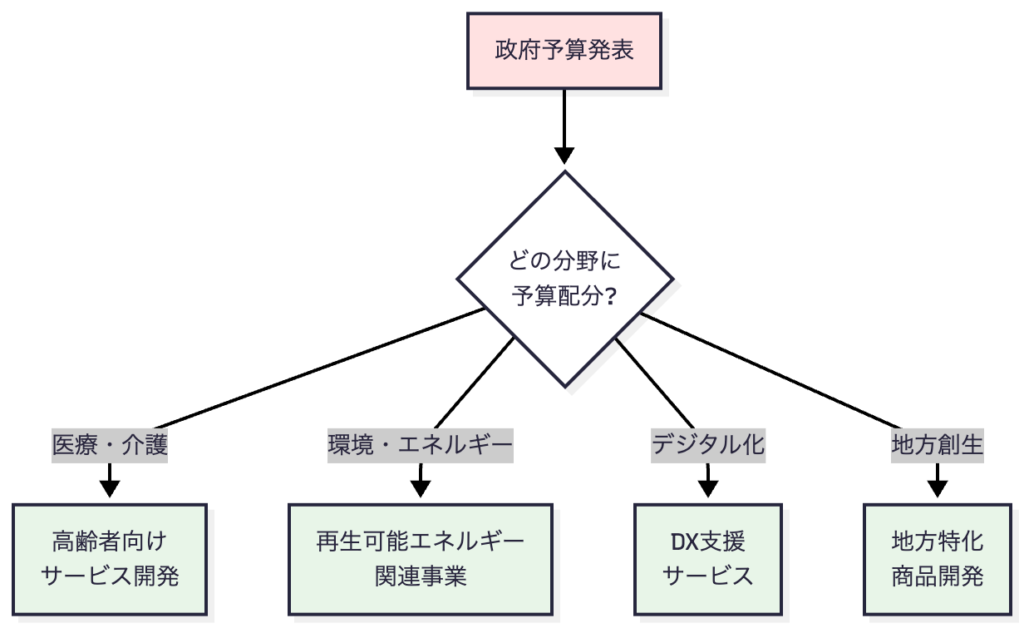

活用法3:事業機会の発見

活用法4:タイミング戦略

| 経済フェーズ | 財政政策の傾向 | ビジネス戦略 |

|---|---|---|

| 不況期 | 財政出動拡大(減税・公共事業) | 政府関連事業への参入、低価格商品開発 |

| 回復期 | 財政出動継続 | 新規事業投資、採用強化 |

| 好況期 | 財政引き締め(増税検討) | 高付加価値商品展開、海外展開 |

| 後退期 | 財政出動準備 | コスト削減、効率化 |

実践ケーススタディ:コロナ禍での経済と財政

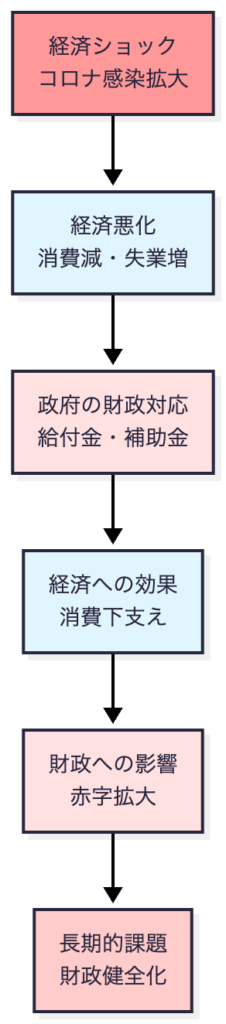

COVID-19パンデミックを例に、経済と財政の違いと相互作用を見てみましょう。

2020年のシナリオ

経済面で起きたこと:

| 指標 | 変化 | 原因 |

|---|---|---|

| GDP | 前年比-4.6%(2020年) | 外出自粛で消費減少、輸出減少 |

| 失業率 | 2.4% → 2.8%(悪化) | 飲食・観光業の雇用悪化 |

| 株価 | 急落 → 回復 | 市場の不安と金融緩和 |

| インバウンド消費 | ほぼゼロ | 入国制限 |

財政面で起きたこと(政府の対応):

| 施策 | 内容 | 予算規模 |

|---|---|---|

| 特別定額給付金 | 国民一人10万円支給 | 約12.9兆円 |

| 持続化給付金 | 中小企業・個人事業主支援 | 約5.5兆円 |

| Go Toキャンペーン | 観光・飲食業支援 | 約1.7兆円 |

| 雇用調整助成金拡充 | 雇用維持支援 | 拡充措置 |

| 補正予算 | 3次にわたる追加予算 | 合計73.6兆円 |

出典: 財務省

相互作用の分析

ビジネスへの示唆

| 業界 | 経済変化への対応 | 財政政策の活用 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 飲食業 | テイクアウト・デリバリー強化 | Go To Eat活用、雇用調整助成金 | 一部生き残り |

| IT・テレワーク関連 | 需要急増に対応 | デジタル化補助金活用 | 大幅成長 |

| 観光業 | 国内旅行への転換 | Go To Travel活用 | 一時的回復 |

| 製造業 | サプライチェーン見直し | サプライチェーン強靱化補助金 | リスク分散 |

よくある誤解と注意点

次に、経済、財政について世の中でよく誤解されていることをまとめてみました。

誤解1:「財政が悪化すると経済も悪化する」

❌ 間違い: 財政赤字=経済の悪化

⭕ 正しい理解:

- 財政赤字は政府の収支の問題

- 経済は民間部門を含む全体の活動

- 不況時の財政出動は財政赤字を拡大させるが、経済を支える

具体例: 2020年のコロナ対策で日本の財政赤字は大幅に拡大しましたが、給付金や補助金がなければ経済はもっと悪化していました。

誤解2:「経済成長すれば財政問題は自動的に解決する」

❌ 間違い: GDP成長=財政健全化

⭕ 正しい理解:

- 経済成長で税収は増えるが、それだけでは不十分

- 社会保障費などの支出も増加する

- 財政健全化には支出削減や税制改革も必要

誤解3:「財政政策は政府が自由に決められる」

❌ 間違い: 政府の思い通りに予算編成

⭕ 正しい理解:

- 国会の承認が必要(民主的プロセス)

- 過去の債務(国債費)は削減困難

- 国際的な信認(格付け)も考慮必要

マーケターのための実践チェックリスト

さて、これまで学んできた経済、財政について、日々の業務でどう活かし、実践していけば良いのでしょうか。

日常業務で活用できるチェック項目

経済指標モニタリング(月次)

- [ ] GDP成長率の最新値を確認(四半期)

- [ ] 失業率の推移をチェック

- [ ] 消費者物価指数(CPI)の変動を把握

- [ ] 為替レートの動向を追跡

- [ ] 日銀短観(企業の景況感)を参照

財政情報モニタリング(年次/適宜)

- [ ] 年度予算案の重点分野を確認

- [ ] 自社業界への補助金・税制優遇を調査

- [ ] 規制変更の予定を把握

- [ ] 地方自治体の施策もチェック

戦略立案への反映

- [ ] PESTEL分析に経済・財政情報を組み込む

- [ ] 市場予測に政府の経済見通しを活用

- [ ] 補助金・税制優遇を事業計画に織り込む

- [ ] リスクシナリオに財政・経済変動を含める

さらに深く学ぶためのリソース

経済データの主要情報源

| 情報源 | 内容 | 更新頻度 | URL |

|---|---|---|---|

| 内閣府 経済社会総合研究所 | GDP統計、経済見通し | 四半期 | https://www.esri.cao.go.jp/ |

| 総務省 統計局 | 物価、雇用統計 | 毎月 | https://www.stat.go.jp/ |

| 日本銀行 | 金融政策、経済レポート | 随時 | https://www.boj.or.jp/ |

| 経済産業省 | 鉱工業生産、産業統計 | 毎月 | https://www.meti.go.jp/ |

財政データの主要情報源

| 情報源 | 内容 | 更新頻度 | URL |

|---|---|---|---|

| 財務省 | 予算、税制、国債 | 年次/適宜 | https://www.mof.go.jp/ |

| 国会図書館 | 予算審議資料 | 適宜 | https://www.ndl.go.jp/ |

| 各省庁ホームページ | 補助金・支援策情報 | 適宜 | - |

まとめ:Key Takeaways

| 項目 | 要点 | ビジネスへの示唆 |

|---|---|---|

| 基本概念 | 経済=国全体の活動、財政=政府のお金の流れ | 両方を区別して情報収集する |

| 主体 | 経済=家計・企業・政府すべて、財政=政府のみ | 政府の動きだけでなく民間動向も注視 |

| コントロール | 経済=市場メカニズム、財政=政府の意思決定 | 予測可能性が異なる |

| 影響範囲 | 財政は経済の一部だが、経済全体に大きな影響 | 財政政策は先行指標として活用可能 |

| 分析手法 | PESTEL分析でEとPに対応 | 両要因の相互作用を理解して戦略立案 |

| 実践活用 | 経済指標で現状把握、財政情報で将来予測 | タイミングの良い意思決定が可能に |

Next Action:明日から始める3つのステップ

ステップ1:情報収集ルーチンの確立(今日)

やること:

- 内閣府・財務省のウェブサイトをブックマーク

- 経済指標カレンダーをGoogleカレンダーに登録 例)MINKABU 経済指標カレンダー 予想&速報

- 日本銀行の金融政策決定会合の日程を確認

所要時間: 15分

ステップ2:PESTEL分析のアップデート(今週中)

やること:

- 既存のPESTEL分析資料を見直す

- 経済的要因(E)に最新の経済指標を追加

- 政治的要因(P)に最新の予算情報・政策を追加

- 両要因の相互作用を分析欄に記載

所要時間: 2時間

ステップ3:戦略への反映(今月中)

やること:

- 次回の戦略会議で経済・財政分析を報告

- 補助金・税制優遇の活用可能性を検討

- 経済・財政リスクを考慮したシナリオプランニング実施

所要時間: 半日

「経済」と「財政」。この2つの概念の違いを理解することは、ビジネスパーソンとして市場環境を正確に読み解き、的確な戦略を立てるための基礎となります。

ニュースで「経済成長率」と聞いたら、それは市場全体の動き。 「予算案」と聞いたら、それは政府の戦略的意図。

この区別ができるだけで、あなたのビジネス判断は一段と精度が高まるはずです。

さあ、今日から経済ニュースと財政ニュースを、新しい視点で見てみましょう!