はじめに

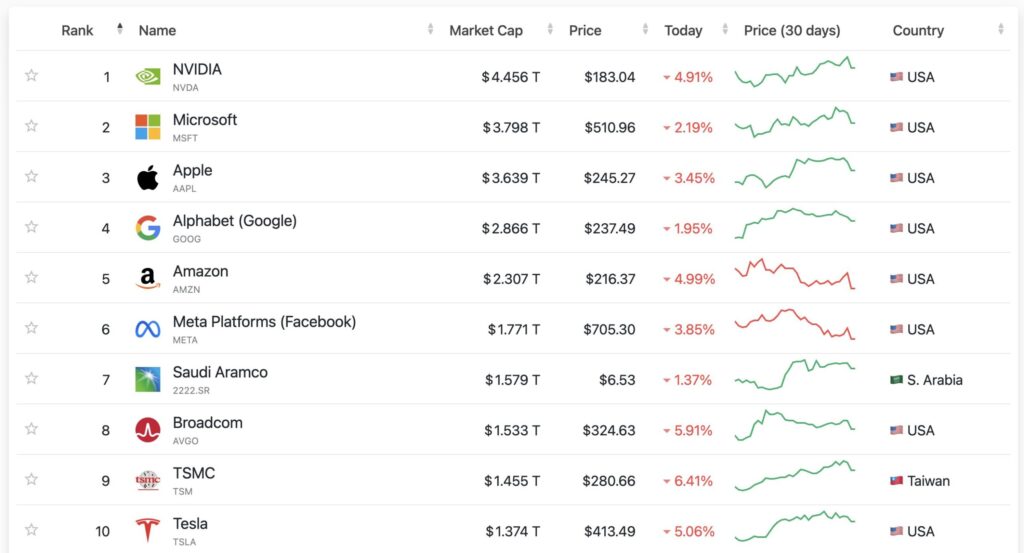

あなたは最近、こんなニュースを目にしたことはありませんか?「世界時価総額ランキングでアメリカ企業が上位を独占」「日本企業でトップ50からトヨタでさえも入れない」といった内容です。

実際に、2025年時点でアメリカ企業の時価総額は世界全体の約48%を占めており、まさに圧倒的な存在感を示しています。一方で、1989年には世界1位だったNTTをはじめ、かつて世界を席巻した日本企業の多くが、今や世界ランキングから姿を消している状況です。

この現実を前に、多くのビジネスパーソンが疑問に感じているのではないでしょうか。「なぜ日本企業とアメリカ企業の価値にこれほどまでの差が生まれてしまったのか?」「技術力では負けていないはずなのに、なぜ市場での評価はこんなに違うのか?」

本記事では、この日米企業価値格差の背景にある根本的な要因を、データと事実に基づいて詳しく解説していきます。単なる現状分析に留まらず、具体的な改善の方向性も含めて、この複雑な問題を多角的に分析していきましょう。

圧倒的な数字で見る日米企業価値格差の現実

時価総額で見る劇的な変化

まずは、具体的な数字から現状を把握してみましょう。以下の表は、日米企業の時価総額における地位の変遷を示しています。

| 時期 | 世界1位企業 | 時価総額(当時) | 世界トップ50における日本企業数 |

|---|---|---|---|

| 1989年 | NTT(日本) | 1,639億ドル | 32社 |

| 2025年 | NVIDIA(米国) | 約4.4兆ドル | なし |

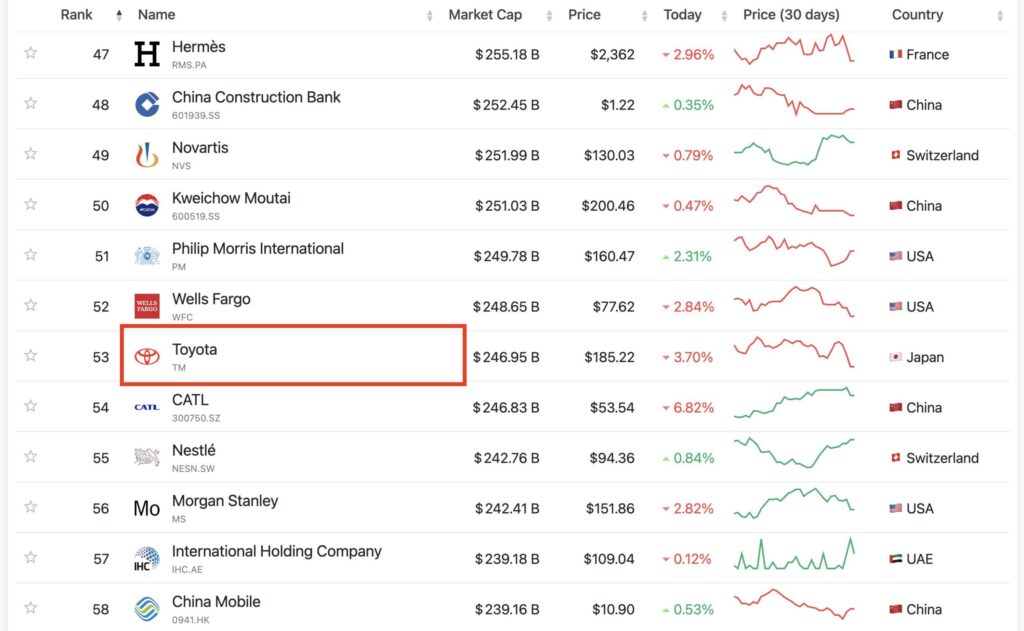

この数字を見ると、1989年から2024年までの35年間で、日本企業の世界的地位がいかに劇的に変化したかがわかります。特に注目すべきは、1989年に世界トップ50の約3分の2を占めていた日本企業が、現在ではトヨタが入れるかどうかまで減少している点です。

アメリカ企業の圧倒的な存在感現在の世界時価総額ランキングにおけるアメリカ企業の存在感は圧倒的です。2025年のデータを見ると、上位10社のうち8社をアメリカ企業が占めており、「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる7つのテック企業(GAFAM+テスラ+NVIDIA)が市場を牽引している状況が明確に読み取れます。

一方で、日本企業で最も順位が高いトヨタは現在53位と50位以内にも入れていません。この現実は、単に一時的な市場変動ではなく、構造的な競争力の差を示していると考えられます。

なぜこれほどまでの差が生まれたのか:5つの根本的要因

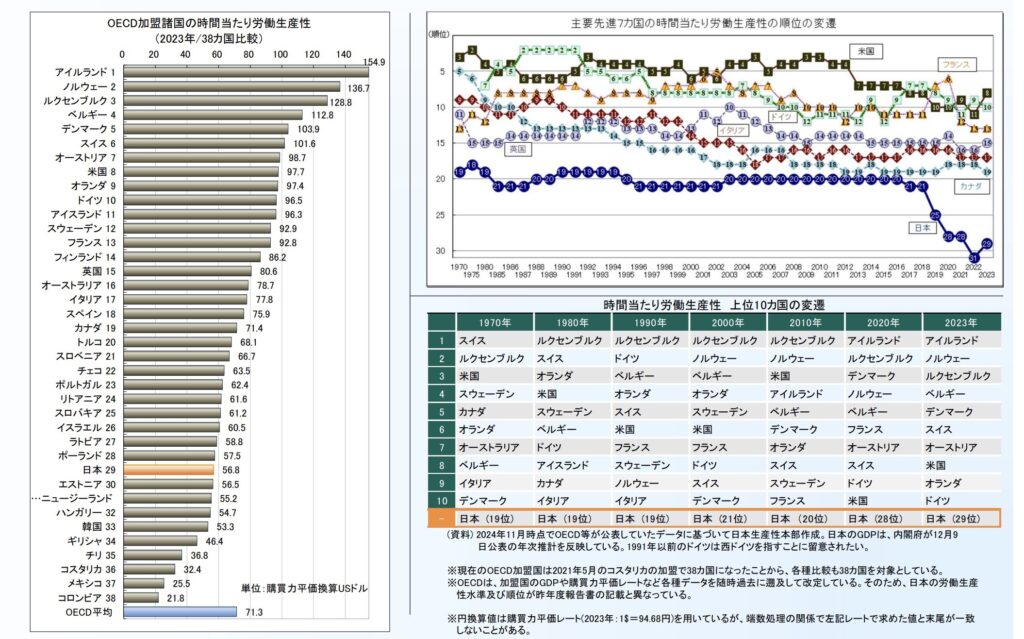

要因1:労働生産性の決定的な差

日本とアメリカの企業価値格差を理解するうえで、最初に注目すべきは労働生産性の違いです。2023年版「労働生産性の国際比較」によると、日本の時間当たり労働生産性は56.8ドルで、OECD加盟国38カ国中29位に位置しています。これは、アメリカの労働生産性の6割弱という水準です。OECD平均よりも圧倒的に低い水準です。

この数字が示す意味は非常に重要です。労働生産性とは、働く人一人が一時間でどれだけの価値を生み出せるかを示す指標であり、これが低いということは、同じ時間と人数で働いても、生み出される付加価値がアメリカ企業の6割程度に留まってしまうことを意味します。

例えば、日米の企業がそれぞれ100人の従業員で8時間働いた場合を想定してみましょう。アメリカ企業が100万ドルの価値を生み出す同じ条件で、日本企業は約60万ドルの価値しか生み出せない計算になります。この差は、企業の収益性、ひいては市場での評価に直結する要因となっているのです。

要因2:収益性指標(ROE・ROA)の格差

企業価値を判断するうえで重要な指標の一つが、ROE(株主資本利益率)とROA(総資産利益率)です。内閣府の分析によると、日本企業の収益性は長期間にわたってアメリカ・EU企業を下回る状況が続いています。

具体的には、日本企業の売上高利益率は6%程度であるのに対し、アメリカ・EU企業は9%以上の水準を維持しています。これは、日本企業が十分な利益マージンを確保できていないことを意味します。

この収益性の差が生まれる背景には、以下のような構造的要因があります。日本企業は従来から品質重視の「ものづくり」に注力してきましたが、これは確かに高品質な製品を生み出す一方で、価格競争に陥りやすい体質も作り出しました。対してアメリカ企業、特にIT関連企業は、独自のプラットフォームや技術によって高い付加価値を創出し、より高い利益率を実現しています。

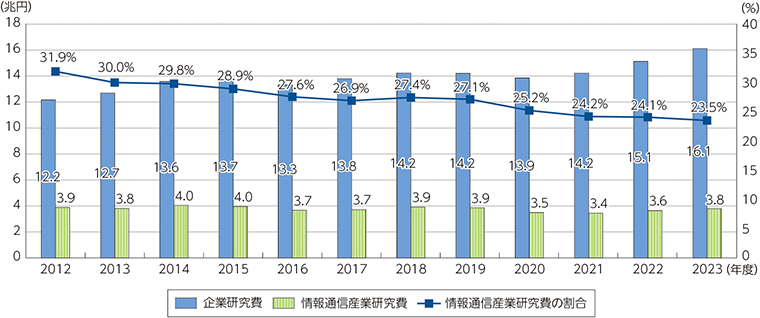

要因3:イノベーション創出能力の違い

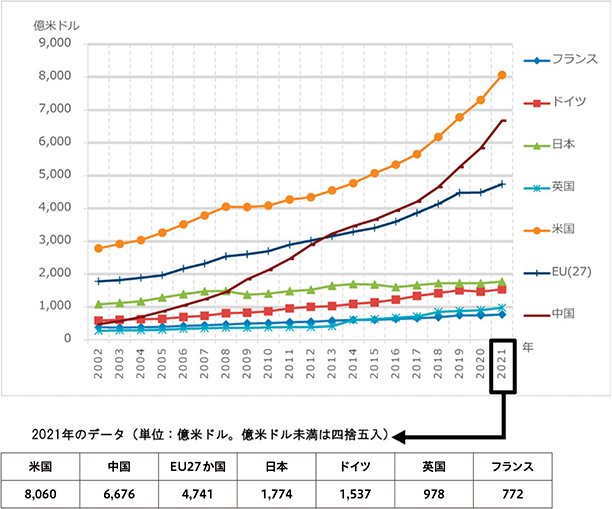

イノベーション創出における日米の差も、企業価値格差の重要な要因の一つです。総務省の調査によると、日本企業のR&D(研究開発)は年々増えており、2023年にはここ10数年で過去最高となっています。しかし、アメリカや中国の投資額の差は激しいです。

この問題をより具体的に理解するために、日米のイノベーション環境の違いを見てみましょう。

| 要素 | 日本企業の特徴 | アメリカ企業の特徴 |

|---|---|---|

| R&D投資の方向性 | 自前主義、内部完結型 | オープンイノベーション重視 |

| 人材流動性 | 終身雇用、低い流動性 | 高い流動性、スキル重視 |

| リスクテイク | 慎重、失敗回避 | 積極的、失敗から学習 |

| 評価制度 | 長期安定志向 | 成果主義、短期結果重視 |

| 外部連携 | 限定的 | 積極的なエコシステム構築 |

特に注目すべきは「自前主義」の問題です。1980年代以降、多くの日本企業は自社での研究結果や自社生産を重視し、他社との連携を積極的に行わない傾向が強まりました。しかし、現代のイノベーションは複数の技術や知識を組み合わせることで生まれることが多く、自前主義では限界があることが明らかになっています。

要因4:デジタル変革(DX)への対応遅れ

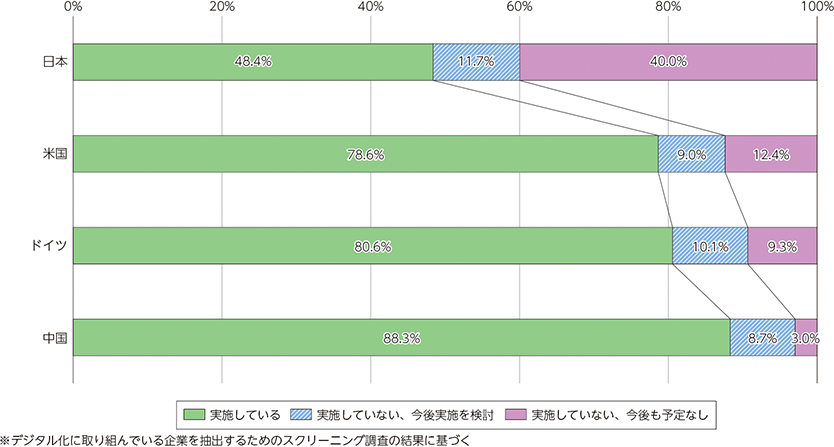

総務省の「情報通信白書 令和5年版」によると、日本企業のデータ活用は進展しつつも、他国と比較すると活用状況は依然として低調です。この背景には、コストや人材不足という課題があります。

デジタル技術の活用は、現代企業の競争力を左右する決定的な要素となっています。例えば、アマゾンやグーグルなどのアメリカ企業は、データ分析技術を活用して顧客のニーズを先取りし、効率的なサービス提供を実現しています。これに対して、日本企業の多くは、従来の業務プロセスにデジタル技術を後付けで導入しようとするケースが多く、プロダクトやサービスの中でAIを活用して価値を増大させているとは言えないのが現状です。

この違いは、以下のような図式で表現できます。

要因5:資本市場との関係性の違い

最後に、資本市場との関係性の違いも重要な要因として挙げられます。アメリカには、ベンチャーキャピタルや成長企業への投資が活発な資本市場が存在し、これがイノベーション企業の成長を後押ししています。

| 国 | 2024年のスタートアップへの投資額 |

|---|---|

| アメリカ | 約33兆円(2090億ドル) |

| 日本 | 約7793億円 |

一方、日本の資本市場は伝統的に安定性を重視する傾向が強く、短期的な利益を求める投資家の影響で、長期的なR&D投資や事業変革が困難になる場合があります。また、日本企業は内部留保を蓄積する傾向が強く、これが株主にとっては資本効率の低さとして映ることもあります。

具体的な改善への道筋

短期的改善策:既存システムの最適化

日本企業が直ちに取り組むべき短期的な改善策としては、既存システムの最適化が挙げられます。具体的には、データ活用の推進、業務プロセスの見直し、人材のスキル向上などが考えられます。

| 改善領域 | 具体的施策 | 期待効果 | 実施期間 |

|---|---|---|---|

| データ活用 | BIツール導入、データ分析人材育成 | 意思決定の高速化 | 6ヶ月〜1年 |

| 業務効率化 | RPA導入、ワークフロー最適化 | コスト削減、生産性向上 | 3ヶ月〜6ヶ月 |

| 人材開発 | デジタルスキル研修、外部研修活用 | 組織能力向上 | 継続的 |

中長期的変革:構造改革の推進

より根本的な競争力向上のためには、中長期的な構造改革が不可欠です。これには、組織文化の変革、事業ポートフォリオの見直し、オープンイノベーションの推進などが含まれます。

特に重要なのは「失敗を許容する文化」の醸成です。アメリカ企業が高い成長を実現している背景には、リスクを恐れずに新しいことに挑戦し、失敗から学んで次の成功につなげる文化があります。日本企業も、短期的な失敗を恐れるのではなく、長期的な成長のために必要な投資と捉える発想の転換が求められています。

日本企業が学ぶべきアメリカ企業の成功パターン

パターン1:プラットフォーム戦略の活用

アマゾン、グーグル、フェイスブック(メタ)などのアメリカ企業が共通して採用しているのが、プラットフォーム戦略です。これは、自社の技術やサービスを基盤として、多くのユーザーや企業が価値を創造できる「場」を提供する戦略です。

例えば、アマゾンは単なるEC企業から始まって、AWS(クラウドサービス)やマーケットプレイスを通じて、無数の企業や個人が事業を展開できるプラットフォームを構築しました。この結果、アマゾン自体が成長するだけでなく、プラットフォーム上で活動する企業も成長し、全体として巨大な経済圏を形成しています。

パターン2:データエコノミーの構築

アメリカの主要IT企業のもう一つの共通点は、データを戦略的資産として活用していることです。グーグルは検索データを活用して広告事業を、フェイスブックはソーシャルデータを活用してターゲティング広告を展開し、それぞれ高い収益性を実現しています。

これらの企業は、単にサービスを提供するのではなく、サービスを通じて収集したデータを分析し、ユーザーにとってより価値の高いサービスを提供するというサイクルを確立しています。このデータ活用のサイクルが、継続的な成長と高い競争優位性を生み出しているのです。

パターン3:スピード重視の組織運営

アメリカ企業、特にテック企業は、意思決定のスピードを重視する組織文化を持っています。「Move fast and break things(速く動いて、何かを壊せ)」というフェイスブックの元モットーに象徴されるように、完璧を求めて時間をかけるよりも、まず市場に出して顧客からのフィードバックを得ることを優先します。

この文化により、市場の変化に素早く対応し、新しい機会を迅速に捉えることが可能になっています。日本企業が従来重視してきた「品質第一、慎重な検討」というアプローチとは対照的ですが、変化の激しい現代市場においては、このスピード感が競争優位性を生む要因となっています。

今後の展望:日本企業の巻き返しは可能か

希望の兆し:日本企業の強みの再発見

日本企業の現状は厳しいものがありますが、全く希望がないわけではありません。実際、まだだ世界で存在感を示しているトヨタ自動車の成長を見ると日本企業も世界市場で戦えることを感じさせてくれます。

トヨタの成功要因を分析すると、以下のような特徴が見えてきます。まず、ハイブリッド技術という独自の技術開発に長期間にわたって投資し続けたこと。次に、グローバル市場でのローカライゼーション(現地化)を徹底し、各地域のニーズに合った製品を提供したこと。そして、継続的な改善(カイゼン)の文化を維持しながら、デジタル技術も積極的に導入したことです。

新興分野での可能性

また、AI、ロボティクス、バイオテクノロジーなどの新興分野では、日本企業にもまだ十分な勝機があります。これらの分野では、従来の延長線上ではない、まったく新しいアプローチが求められるため、過去の成功体験に縛られることなく、革新的な取り組みを進めることができれば、世界市場でのポジションを大きく向上させることも可能でしょう。

実際、ソフトバンクグループのようにベンチャー投資を通じて新技術企業の育成に注力する企業や、オムロンのように自社の技術を活かしながらデジタル変革を進める企業など、新しいアプローチを試みる日本企業も現れています。

必要な変革のロードマップ

日本企業が世界市場で再び存在感を示すためには、段階的な変革が必要です。以下のロードマップが一つの参考になるでしょう。

まとめ:日米企業価値格差から学ぶべき教訓

日本とアメリカの企業価値格差は、一朝一夕に生まれたものではなく、長年にわたる構造的な違いの積み重ねによって形成されました。この現実を受け入れつつ、今後どのような方向性で改革を進めていくべきかを考えることが重要です。

労働生産性の向上が最優先課題

OECD諸国中29位という日本の労働生産性は、企業価値向上の根本的な足かせとなっています。デジタル技術の活用、業務プロセスの抜本的見直し、人材のスキル向上を通じて、この指標を改善することが急務です。

収益性重視の経営への転換

売上高利益率6%という水準から9%以上のアメリカ・EU水準への向上は、価格競争からの脱却と高付加価値サービスの創出なしには実現できません。品質だけでなく、顧客が真に価値を感じるサービス設計が求められています。

イノベーション創出体制の抜本改革

自前主義から脱却し、オープンイノベーションを積極的に推進する体制への転換が必要です。外部との連携、失敗を許容する文化、スピード重視の意思決定など、従来の日本企業が苦手としてきた分野での改革が不可欠です。

デジタル変革の真の実現

単なるツールの導入にとどまらず、データドリブンな経営、プラットフォーム戦略、顧客体験の最適化など、ビジネスモデル自体の変革を伴うDXが求められています。

資本市場との建設的な関係構築

短期的な利益追求と長期的な成長投資のバランスを取りながら、株主価値の継続的な向上を実現する経営が必要です。

これらの課題は決して簡単ではありませんが、適切な戦略と継続的な努力によって克服可能な課題でもあります。日本企業が持つものづくりの技術力、継続的改善の文化、長期的視点での経営などの強みを活かしながら、時代に適応した新しい経営スタイルを確立していくことで、再び世界市場での存在感を示すことができるはずです。

重要なのは、過去の成功体験に固執するのではなく、変化を恐れずに新しい挑戦を続ける姿勢です。35年前に世界を席巻した日本企業の力は決して失われているわけではありません。それを現代の市場環境に適応させる創意工夫こそが、今求められている最大の課題なのです。