はじめに

「フードデリバリーってなんでこんなに高いんだろう?」

あなたも一度は思ったことがあるはず。店舗で食べれば1,000円の料理が、デリバリーだと送料込みで2,000円近くになってしまう。この「価格の壁」が、実はフードデリバリー市場全体の成長を止めていたんです。

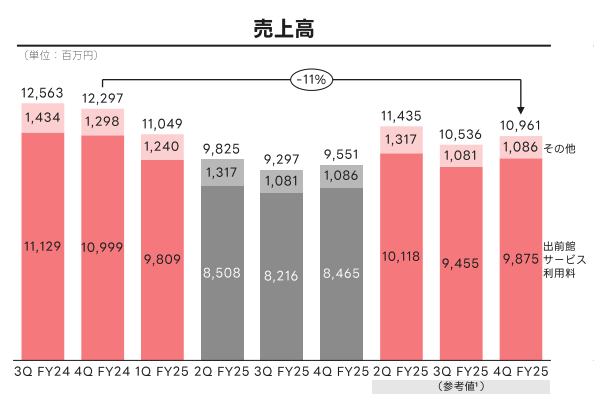

出前館の2025年8月期決算資料には、この課題に真正面から向き合い、「お店価格でデリバリーを提供する」という大胆な戦略転換が記されています。売上は前年比88%と減少し、営業損失49億円という厳しい状況。でも、この数字の裏には「短期の売上より、市場全体の成長と長期的な顧客獲得を優先する」という、マーケターとして学ぶべき戦略的な意思決定がありました。

今回は、出前館の決算内容から「なぜこの戦略を選んだのか」「どんなマーケティングの打ち手があるのか」「これは成功するのか」を、若手マーケター目線で徹底解説します。

出前館の企業概要と2025年8月期業績サマリー

厳しい数字の裏にある「構造改革」の年

出前館の2025年8月期の業績を見ると、厳しい数字が並んでいます。

| 指標 | 2024年8月期実績 | 2025年8月期実績 | 前年比 |

|---|---|---|---|

| GMV(流通取引総額) | 1,905億円 | 1,672億円 | 88% |

| 売上高(参考値) | 504億円 | 440億円 | 87% |

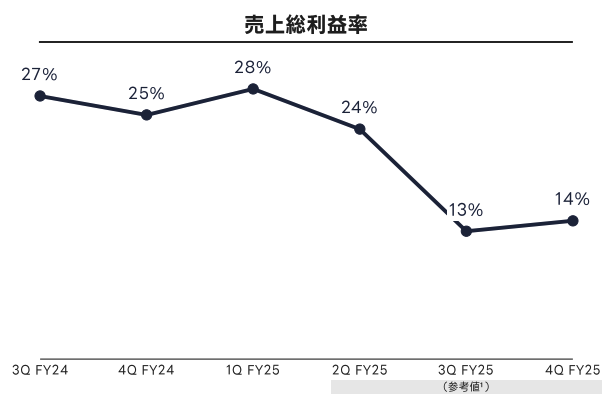

| 売上総利益率(参考値) | 23.0% | 20.1% | -2.9pt |

| 営業利益 | -60億円 | -49億円 | +11億円改善 |

GMVも売上も前年比で10%以上減少し、売上総利益率も下がっています。ただし営業損失は60億円から49億円へと11億円改善しており、「赤字幅は縮小している」という点は見逃せません。

この1年で何があったのか?

出前館はこの1年を「再成長に向けた基盤づくりの年」と位置づけていました。具体的には以下の取り組みを実施しています。

上期(2024年9月〜2025年2月)の取り組み:

- ターゲティングクーポン(特定ユーザーへの配布型クーポン)の導入

- ダブルピック配達(効率的な配達方法)

- パフォーマンス広告の最適化

- 送料ダイナミックプライシングの導入

- ユニットエコノミクス(1注文あたりの利益)の改善

- 固定費の最適化

下期(2025年3月〜2025年8月)の取り組み:

- 「再成長フェーズ」への移行

- 限界利益を原資としたトップライン成長への再投資

- より利用しやすい送料水準の設定

つまり、上期で「筋肉質な体質」を作り、下期から「攻めの姿勢」に転じたわけです。売上が減少したのは、無駄なマーケティング費用を削減し、価格構造を抜本的に見直したため。一時的な痛みを伴いながらも、持続可能なビジネスモデルへの転換を図った1年だったと言えます。

マーケティング観点での注目点①「価格」という最大の課題に向き合った

フードデリバリー市場の成長が止まった理由

出前館が決算資料で明確に示しているのが、「価格がフードデリバリー市場の成長阻害要因である」という事実です。

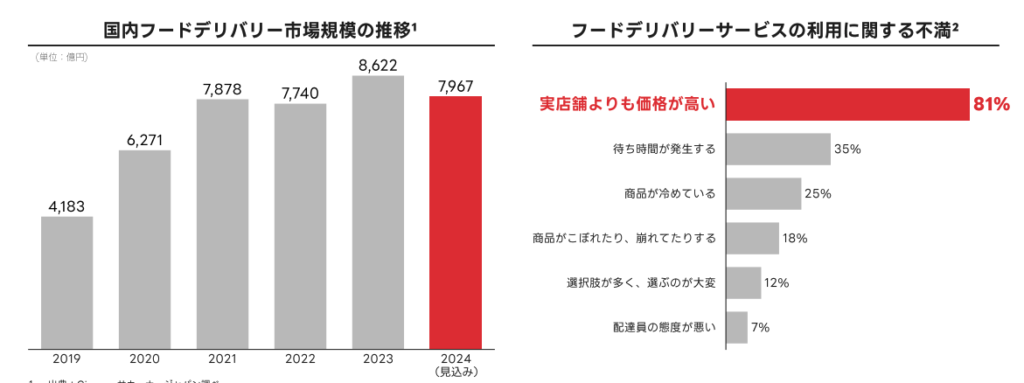

調査データによると、フードデリバリーサービスへの不満として81%の人が「実店舗よりも価格が高い」ことを挙げています。これは2位の「待ち時間」(35%)を大きく引き離してダントツの1位。国内フードデリバリー市場は2023年に8,622億円でピークを迎えた後、2024年には7,967億円へと縮小する見込みです。

なぜそんなに高くなるのか?

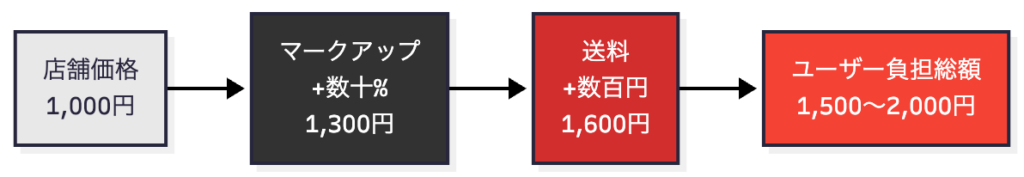

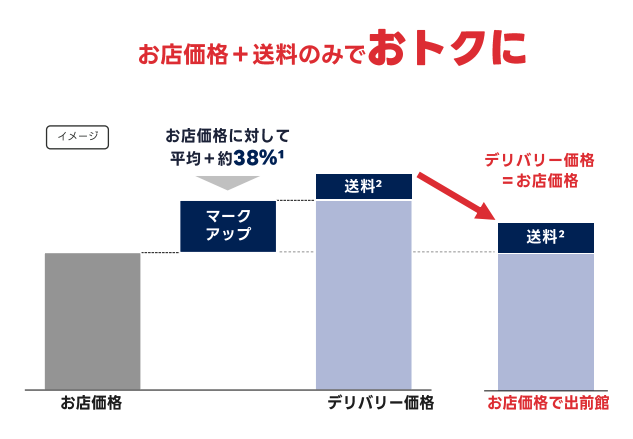

従来のフードデリバリーの価格構造を見ると、ユーザーの負担は店舗価格の1.5倍〜2倍になっていました。

具体的には、店舗価格に対して平均+約38%のマークアップ(価格上乗せ)があり、さらに数百円の送料が加算される仕組みでした。例えば店舗で880円のハンバーガーが、デリバリーだと1,180円+送料350円=1,530円になってしまうイメージです。

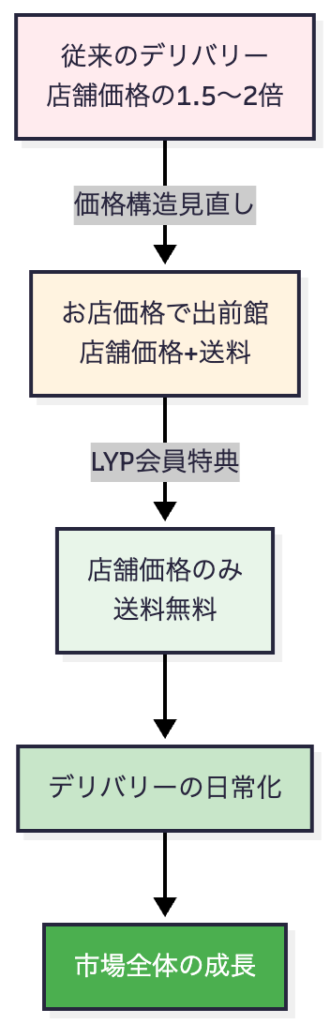

これでは「たまの贅沢」としてしか使えず、日常的な利用には繋がりません。出前館はこの構造的な問題を「デリバリーの日常化」を阻む最大の壁と捉えました。

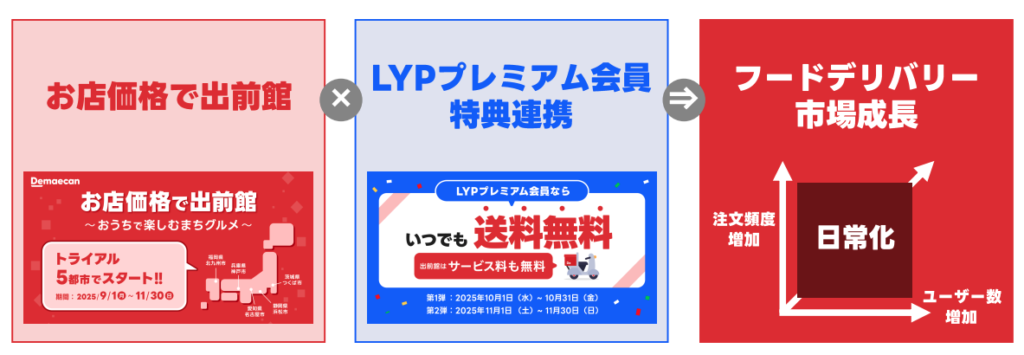

「お店価格で出前館」という大胆な価格戦略

そこで出前館が2025年9月から始めたのが「お店価格で出前館」トライアルです。これは文字通り、デリバリー価格を店舗価格(イートイン価格)と同じにしてしまうという施策。

全国5都市・約250店舗で実施されたこのトライアルでは、従来は平均+38%のマークアップ(価格上乗せ)があったところを、マークアップゼロにしました。ユーザーが支払うのは「店舗価格+送料のみ」。

| 項目 | 従来 | お店価格で出前館 |

|---|---|---|

| 商品代金 | 店舗価格+38% | 店舗価格 |

| 送料 | 数百円(変動) | 数百円(変動) |

| ユーザー負担総額 | 店舗価格の1.5〜2倍 | 店舗価格+送料のみ |

この施策により、例えば2品注文した場合、従来は2,510円かかっていたものが2,110円で済むようになり、400円もおトクになります。3品注文すればさらに価格差が広がり、750円の節約に。

LYPプレミアム会員なら送料無料でさらにおトク

さらに出前館は2025年10月から、LYPプレミアム会員向けの送料無料特典を開始しました。LYPプレミアムはPayPayやYahoo!のサービスがおトクに使える会員制度で、会員数は約2,400万人にのぼります。

この会員なら、2,000円以上の注文で送料が無料に(2025年11月末まで)。つまり「お店価格で出前館」と組み合わせると、完全に店舗価格だけでフードデリバリーが使えるようになるわけです。

マーケティング観点での注目点②「短期の売上より長期の市場成長」を選んだ戦略的判断

なぜ売上が減ってもこの施策をやるのか?

「お店価格で出前館」を見て、あなたはこう思ったかもしれません。「マークアップをゼロにしたら、出前館の収益が減るんじゃないの?」

その通りです。実際、売上高は前年比88%に減少しました。でもこれは、出前館が意図的に選んだ道です。

従来のフードデリバリー業界の構造では、「価格が高すぎて市場が成長しない」→「成長しないから各社が奪い合う」→「奪い合うためにクーポンをばらまく」→「クーポン費用がかさんで赤字が拡大する」という悪循環に陥っていました。

出前館は「この構造を変えない限り、業界全体に未来はない」と判断。短期的な売上や市場シェアを追うのではなく、価格障壁を下げて市場全体のパイを大きくするという長期戦略にシフトしたわけです。

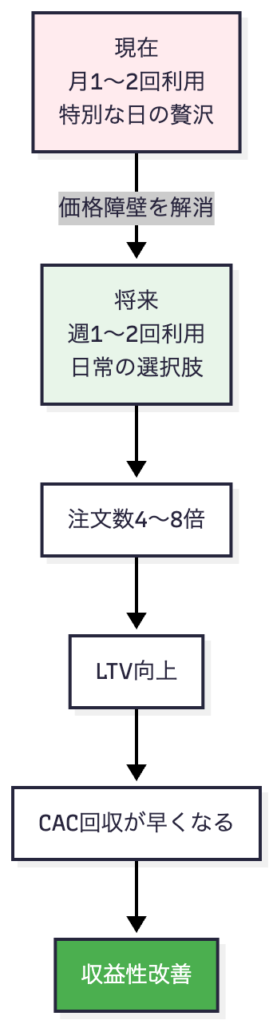

ユニットエコノミクスの改善が支える攻めの投資

ただし、これは無謀な価格競争ではありません。出前館は上期の半年間をかけて、1注文あたりの限界利益(ユニットエコノミクス)を改善してきました。

具体的には以下のような取り組みです:

効率化の取り組み:

- 送料ダイナミックプライシング導入(需給に応じて最適な送料設定)

- ダブルピック配達(1回の配達で複数の注文を効率的に運ぶ)

- ターゲティングクーポン(効果の高いユーザーに絞って配布)

- パフォーマンス広告の最適化(ROIの低い広告を削減)

これらにより、1注文あたりの利益が改善。その改善した利益を原資として、「お店価格で出前館」という価格戦略に再投資しているのです。

つまり構造は、「無駄なコストを削減」→「利益体質に」→「その利益で価格を下げる」→「注文数が増える」→「さらに効率化が進む」という、健全な成長サイクルを作ろうとしているわけです。

固定費も徹底的に適正化

同時に、固定費の最適化も進めています。特に注目すべきは広告・販促関連費の推移です。

| 時期 | 広告・販促費(GMV比) |

|---|---|

| 2024年8月期3Q | 6% |

| 2024年8月期4Q | 6% |

| 2025年8月期1Q | 6% |

| 2025年8月期2Q | 7% |

| 2025年8月期3Q | 4% |

| 2025年8月期4Q | 3% |

2025年3月に送料ダイナミックプライシングを導入し、それまで「送料特典」として計上していた費用が不要になったこともあり、広告・販促費は大幅に削減されています。

ただしこれは「マーケティングをやめた」わけではありません。効果の薄いクーポンばらまきをやめて、効果の高い施策に集中投資する方針に転換したということです。

マーケティング観点での注目点③「Yahoo!経済圏」との連携という独自のアセット活用

2,400万人へのリーチという圧倒的なアドバンテージ

出前館が他社と大きく異なるのが、Yahoo!・PayPayという巨大な経済圏との連携です。LYPプレミアム会員は約2,400万人。この既存会員基盤に対して送料無料特典を提供することで、新規ユーザー獲得コストを抑えながら大規模なプロモーションが可能になります。

通常、フードデリバリーの新規ユーザー獲得には1人あたり数千円のコストがかかります。でもLYP連携なら、既に他のサービスで会員になっている人たちに対して、追加コストほぼゼロでリーチできる。これは出前館だけが持つ独自のアドバンテージです。

エコシステム全体で収益化する発想

さらに興味深いのが、「出前館単体で黒字化」ではなく、Yahoo!経済圏全体での収益最大化を視野に入れていると思われる点です。

例えば、LYP会員がプレミアム特典目当てに出前館を使い始めたとします。すると:

- PayPayでの決済が増える→決済手数料収入

- Yahoo!ショッピングでも買い物が増える可能性→EC収益

- 会員のロイヤリティが上がる→LYPプレミアム継続率向上

このように、出前館での利用が他のサービスにも波及し、エコシステム全体の価値を高める。これはAmazonプライムのような「会員経済」の発想で、単一サービスのP/Lを超えた視点です。

マーケターとして学ぶべきは、「自社サービスだけで完結させようとするのではなく、連携できるアセットを最大限活用する」という視点ですね。

出前館のマーケティング戦略から学べる3つのポイント

それでは、今回の出前館の決算内容から、マーケターとして何を学べるのでしょうか。3つの重要ポイントをまとめます。

学び①「価格は最強のマーケティング施策」という原点回帰

フードデリバリー業界では長らく、「クーポン」「キャンペーン」「ブランド広告」といった施策が重視されてきました。でも出前館は、根本的な価格構造そのものを変えるという王道に回帰しました。

81%の人が「価格が高い」と不満に思っているなら、まずはそこを解決する。当たり前のようで、意外と見落とされがちな視点です。特にデジタルマーケティングが主流の今、「派手な施策」に目が行きがちですが、「価格・品質・利便性」という基本のPが最も重要だと改めて気づかされます。

マーケターへの問い:

あなたの商品・サービスで、顧客が本当に困っている「構造的な問題」は何ですか? それは小手先の施策ではなく、ビジネスモデルレベルでの変革が必要ではありませんか?

学び②「市場を育てる」という長期視点の経営判断

出前館の戦略で最も印象的なのが、「短期の売上を犠牲にしても、市場全体を成長させる」という判断です。通常、上場企業は四半期ごとの業績を重視せざるを得ません。でも出前館は、あえて売上が減少することを承知で、長期的な成長基盤づくりを優先しました。

これは「レッドオーシャンでシェアを奪い合う」のではなく、**「ブルーオーシャンを作る」**発想に近いですね。

| 従来のアプローチ | 出前館の新アプローチ |

|---|---|

| 既存市場でシェア争い | 市場自体を拡大 |

| 競合からユーザーを奪う | 非ユーザーを顧客化 |

| クーポンで短期的な注文増 | 価格構造変革で日常化 |

| 自社の利益最大化 | エコシステム全体の価値向上 |

マーケターへの問い:

あなたは今、「競合との奪い合い」に疲弊していませんか? 市場そのものを広げる打ち手を考えたことはありますか?

学び③「ユニットエコノミクス」という収益の基礎体力

出前館が「再成長フェーズ」に移行できた理由は、上期の半年間で1注文あたりの利益を改善したからです。これがなければ、いくら価格を下げても赤字が拡大するだけで持続可能ではありません。

ユニットエコノミクスとは、「1顧客あたり」「1注文あたり」「1取引あたり」といった単位での収益性のこと。特にサブスクリプションやプラットフォームビジネスでは最重要指標です。

ユニットエコノミクスの基本:

- LTV(顧客生涯価値): 1人の顧客が生涯にわたってもたらす利益

- CAC(顧客獲得コスト): 1人の顧客を獲得するのにかかるコスト

- LTV/CAC比: 3倍以上が健全とされる

- 限界利益: 1取引あたりで直接的に得られる利益

出前館は、配達効率化やターゲティング精度向上により、この「1注文あたりの利益」を改善。その利益を再投資に回すことで、健全な成長サイクルを作ろうとしています。

マーケターへの問い:

あなたのビジネスの「ユニットエコノミクス」を把握していますか? 1顧客あたり、いくらのコストで獲得し、いくらの利益をもたらしていますか?

考えられる課題と改善の余地

ただし、出前館の戦略にも課題や不確実性があります。マーケターとして冷静に見ておくべきポイントを整理します。

課題①「お店価格」にしたら加盟店の負担が増えるのでは?

「お店価格で出前館」を実現するには、誰かがそのコストを負担しなければなりません。考えられるパターンは3つです。

| 負担者 | 内容 | 懸念点 |

|---|---|---|

| 出前館 | プラットフォームが手数料を下げる | 出前館の収益性がさらに悪化 |

| 加盟店 | 飲食店が手数料を多く払う | 加盟店離れのリスク |

| 配達員 | 配達報酬を下げる | 配達員不足のリスク |

決算資料からは、具体的にどこが負担しているのか明確ではありません。もし加盟店の負担が増えているなら、長期的には加盟店数の減少につながる可能性があります。

改善の方向性:

おそらく出前館は、「効率化で生まれた利益」と「注文数増加による薄利多売」でカバーしようとしているはず。ダブルピック配達などで配達コストが下がれば、マークアップを減らしても全体としては成立する可能性があります。ただしこれは、一定以上の注文密度がないと機能しない戦略なので、初期の5都市トライアルから全国展開できるかが鍵になります。

課題②トライアル後の継続性は不透明

「お店価格で出前館」も「LYPプレミアム送料無料」も、現時点では期間限定のトライアルです。

- お店価格で出前館: 2025年9月〜11月の3ヶ月間

- LYP送料無料: 2025年10月〜11月の2ヶ月間

この施策が本当に効果的なら本格展開されるでしょうが、もし費用対効果が合わなければ、元の価格構造に戻る可能性もあります。その場合、一度「安さ」を体験したユーザーが離反するリスクがあります。

| シナリオ | 可能性 | 影響 |

|---|---|---|

| 本格展開に成功 | ◯ | ユーザー数・注文数増加→市場拡大 |

| 一部地域・条件で継続 | ◎ | 段階的な成長(リスク低) |

| トライアル終了 | △ | 元の状態に戻り、一時的な盛り上がりのみ |

改善の方向性:

理想的には、「完全無料」ではなく「ある程度おトクな価格設定」を持続可能な形で提供し続けること。例えば、店舗価格+低額の送料(200円程度)なら、ユーザーも加盟店も出前館も納得できるバランスが取れるかもしれません。

課題③競合他社(Uber Eats・Wolt等)の動向

フードデリバリー市場には、最も使用されているUber Eatsや、Wolt(ウォルト)、menu(メニュー)といった競合も存在します。出前館が価格戦略で攻めてきた場合、他社も対抗策を打ってくる可能性が高いです。

もし他社も同様に価格を下げたら、結局「価格競争」になり、業界全体が疲弊するという最悪のシナリオもあり得ます。

改善の方向性:

出前館の強みは「Yahoo!経済圏との連携」。これは他社には真似できない独自のアセットです。価格だけでなく、「PayPayポイントが貯まる・使える」「Yahoo!ショッピングとの連携」「LYP会員特典」といったエコシステム全体での差別化を打ち出すことで、単なる価格競争に陥らない戦略が取れるはずです。

今後も継続的に成長する余地はあるのか?

結論から言えば、出前館には成長余地があると考えられます。ただし、それは「決算資料に書かれている戦略が、実際にうまくいけば」という条件付きです。以下、成長できると考える3つの理由と、それぞれのリスクを整理します。

成長理由①フードデリバリー市場自体にまだ伸びしろがある

国内フードデリバリー市場は2024年時点で約7,967億円。これは外食市場全体(約25兆円)のわずか3%程度です。

海外と比較すると、アメリカでは既に外食の10%以上がデリバリー経由と言われています。日本はまだまだ浸透率が低く、「価格」という障壁さえ解決できれば、市場は大きく伸びる余地があるわけです。

実際、コロナ禍では市場が急拡大しました(2020年: 6,271億円→2021年: 7,878億円)。これは「外出できない」という外的要因でしたが、今度は「価格が下がる」という内的要因で同様の成長が起こり得るということです。

リスク:

ただし、これは「出前館だけ」ではなく「市場全体」の話。競合も同じ恩恵を受けるため、市場は伸びてもシェアが取れなければ意味がありません。

成長理由②「日常化」すればLTVが劇的に向上する

現在、多くの人がフードデリバリーを使うのは「月に1〜2回」程度です。でもこれが「週に1回」になれば4倍、「週に2回」になれば8倍の注文数になります。

出前館の戦略は、まさにこの「特別な日の贅沢」から「日常的な選択肢」への転換を狙っています。

これが実現すれば、顧客生涯価値(LTV)が大幅に向上し、多少の獲得コスト(CAC)をかけても採算が合うようになります。

リスク:

「日常化」するには、価格だけでなく「品質」「配達スピード」「品揃え」なども重要。価格を下げても商品が冷めていたり、配達が遅かったりすれば、リピートにはつながりません。

成長理由③ Yahoo!経済圏の2,400万人という巨大な顧客基盤

LYPプレミアム会員2,400万人のうち、まだ出前館を使ったことがない人も多いはずです。この**「未利用ユーザーの顕在化」**は大きな成長ドライバーになり得ます。

さらに、Yahoo!・PayPayは今後も新しいサービスや特典を追加していくでしょう。その度に出前館もメリットを享受できる。つまり、親会社の成長に相乗りできるという構造です。

| 指標 | 現状 | ポテンシャル |

|---|---|---|

| LYP会員数 | 2,400万人 | 今後も増加傾向 |

| 出前館アクティブユーザー | 455万人(2025年8月末) | 2,400万人が上限 |

| 転換余地 | 約5倍以上の潜在顧客 | - |

仮にLYP会員の20%が定期的に出前館を使うようになれば、アクティブユーザーは480万人。さらに30%なら720万人と、現状の1.5倍以上の成長が見込めます。

リスク:

これは「LYP会員であり続けること」「Yahoo!・PayPayエコシステムが成長し続けること」が前提。親会社の戦略変更や、LYP会員制度の変更があれば、前提が崩れます。

まとめ:マーケターが今日から活かせる5つのKey Takeaways

出前館の2025年8月期決算から、マーケターとして学べることを5つにまとめます。

1. 顧客の「本当の課題」に向き合う勇気を持とう

81%の人が「価格が高い」と言っているのに、多くの企業は「クーポンでごまかす」ことで対処してきました。出前館は価格構造そのものを変えるという本質的な解決に挑戦しています。あなたの商品・サービスでも、顧客が本当に困っている課題から目を背けていませんか?

2. 短期の売上より長期の市場成長を選ぶ視点

売上が減っても、市場全体のパイを大きくする方が長期的には正しい——この判断ができる経営者・マーケターは少ないです。目先の数字に追われがちな日々の業務の中で、「5年後、10年後にどうありたいか」から逆算する視点を持ちましょう。

3. ユニットエコノミクスを改善してから攻める

出前館が「再成長」に移行できたのは、上期の半年間で1注文あたりの利益を改善したから。基礎体力なしに攻めても、資金が続かず失敗します。まずは「1顧客あたりの収益性」を徹底的に分析し、改善してから、スケールに向かいましょう。

4. 既存のアセット・エコシステムを最大活用する

出前館にとってのYahoo!経済圏のように、あなたの会社にも「既に持っているが活用しきれていないアセット」があるはずです。顧客基盤、ブランド力、流通網、技術力——それらを他社や他事業と組み合わせることで、単独では生み出せない価値が生まれます。

5. トライアル&ラーン(小さく試して学ぶ)を徹底する

出前館は「お店価格」も「LYP連携」も、いきなり全国展開ではなく、限定的なトライアルから開始しています。これは大企業でも実践すべき姿勢。完璧な戦略を最初から描くのではなく、小さく試し、データを見て、調整していく。それがリスクを抑えながら成長する秘訣です。

出前館の戦略は、まだ「成功した」と言える段階ではありません。でも、少なくとも「正しい方向を向いている」ことは間違いないでしょう。

マーケターとして大切なのは、この決算資料を「数字の羅列」として見るのではなく、「なぜこの判断をしたのか」「自分ならどうするか」を考え続けることです。出前館の挑戦から学び、あなた自身のマーケティング戦略に活かしてみてください。