はじめに

マーケティング担当者や事業開発者の皆さん、自社の製品やサービスが市場でなぜ選ばれるのか、あるいは選ばれないのかを明確に理解していますか?多くの企業が直面する課題として、消費者の選択理由を深く把握し、それを自社の戦略に反映させることの難しさが挙げられます。

本記事では、100円ショップの代表格であるDAISOを例に、なぜこのブランドが世界中の消費者から選ばれ続けているのかを体系的に分析します。DAISOの成功の背後にある戦略的思考と実践的アプローチを解明することで、あなたのビジネスにも応用できる貴重な洞察を提供します。

この記事を読むことで、以下のメリットが得られます:

- DAISOの成功を支える独自の市場ポジショニングと差別化戦略を理解できる

- 価格帯を超えた価値提供の構築方法を学べる

- 自社のビジネスモデルに応用可能な実践的フレームワークを獲得できる

DAISOのビジネスモデルと戦略を深掘りしながら、あなたのビジネスにも応用できる実践的な知見を提供していきます。

1. DAISOの基本情報

ブランド概要

DAISO(株式会社大創産業)は、1977年に広島県東広島市で創業された100円ショップチェーンです。「価値ある商品をお手頃価格で提供する」という理念のもと、日用品から雑貨、文具、キッチン用品、コスメティックに至るまで、幅広いカテゴリーの商品を主に100円(税別)という均一価格で提供しています。近年では商品の多様化に伴い、200円、300円など複数の価格帯の商品も展開しています。

公式サイト:https://www.daiso-sangyo.co.jp/

企業データ

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 企業名 | 株式会社大創産業(DAISO INDUSTRIES CO., LTD.) |

| 設立年 | 1977年(創業) |

| 代表者 | 矢野靖二(代表取締役社長) |

| 本社所在地 | 広島県東広島市 |

| 従業員数 | 約741名(正社員) |

| 資本金 | 27億円 |

| 展開国数 | 25カ国以上 |

| 店舗数 | 国内約3,790店舗、海外約956店舗(計約4746店舗) ※DAISOブランドに限る |

主要製品・サービスラインナップ

DAISOの主要な商品カテゴリーは以下の通りです:

- 日用品(掃除用品、バス・トイレ用品など)

- 文房具・事務用品

- インテリア雑貨

- キッチン用品

- 園芸用品

- 化粧品・美容用品

- 食品

- 玩具・ゲーム

- 季節商品

- DIY・工具

- 電気関連製品

最新の財務・業績データ

DAISOの正確な財務データは非上場企業のため公開情報が限られていますが、グループ全体の売上高が6,249億円と公表されています。仮にDAISOブランドがそのうち約8割を占めると仮定し、他数字を推定してみました。

| 項目 | 仮定・数値 | 計算結果 |

|---|---|---|

| グループ全体の売上高 | 6,249億円 | |

| DAISOブランドの売上比率 | 80% | |

| DAISOブランドの売上高 | 6,249億円 × 80% | 約4,999億円 |

| 国内店舗数 | 約3,790店舗 | |

| 海外店舗数 | 約956店舗 | |

| 総店舗数 | 3,790 + 956 | 約4,746店舗 |

| 1店舗あたりの平均年間売上 | 4,999億円 ÷ 4,746店舗 | 約1.05億円 |

| 1店舗あたりの平均日商 | 1.05億円 ÷ 350営業日 | 約30万円 |

| 国内店舗の平均日商 | 約32万円(国内店舗が海外より高いと仮定) | |

| 海外店舗の平均日商 | 約20万円 | |

| 国内年間売上高 | 3,790店舗 × 32万円 × 350日 | 約4,244億円 |

| 海外年間売上高 | 956店舗 × 20万円 × 350日 | 約669億円 |

| 総売上高(検算) | 4,244億円 + 669億円 | 約4,913億円 |

月商約1000万円弱で、単価は約500円/人、月の来店頻度は2回だとした場合、10,000回/月(1000万円÷月単価1000円/人)の来店があると想像できます。ではその人たちはなぜDAISOに行くのでしょうか。そこを探っていきます。

2. 市場環境分析

まずはこの市場についての理解をしていきましょう。

市場定義:DAISOが解決する顧客のジョブ(Jobs to be Done)

DAISOが解決している主な顧客のジョブ(課題)は以下のように整理できます:

- 機能的ジョブ

- 日常生活に必要な様々な商品を安価に手に入れたい

- 使用頻度の低いものにお金をかけずに済ませたい

- 一時的に必要なものを気軽に購入したい

- 複数の店舗を回ることなく、多様な商品を一ヶ所で手に入れたい

- 感情的ジョブ

- 「節約している」という満足感を得たい

- 思いがけない商品との出会いを楽しみたい

- 適度な「お買い得感」を味わいたい

- 無駄遣いしている罪悪感を軽減したい

- 社会的ジョブ

- 賢い消費者であることを示したい

- トレンドを気軽に取り入れたい

- DIYや手作りを楽しむ創造性を表現したい

競合状況

100円ショップ市場における主要プレイヤーとその特徴:

| 企業名 | 店舗数 | 強み | 市場アプローチ |

|---|---|---|---|

| DAISO | 4,746店舗 ※海外956店舗含む ※系列ブランド全体では5,325店舗 | 圧倒的な店舗数、商品数、グローバル展開 | スケールメリットを活かした低価格と品質のバランス |

| Seria(セリア) | 2,023店舗 | 洗練されたデザイン、統一感のある店舗づくり | 女性向けの美的感覚を重視した商品展開 |

| Can★Do(キャンドゥ) | 1,311店舗 | 都市部への集中出店、デザイン性 | ファッション性の高い商品ラインナップ |

| watts(ワッツ) | 1,700店舗以上 | 多様な出店形態(meets.、Buona Vita等) | 地域密着型の柔軟な店舗展開 |

POP/POD/POF分析

この市場で戦うために満たすべき要素:

Points of Parity(業界標準として必須の要素)

- 均一価格(主に100円)での商品提供

- 日用品や雑貨を中心とした幅広い商品カテゴリー

- 身近な立地(住宅地、商業施設内など)

- 明瞭な店内レイアウトと表示

- セルフサービス方式による運営

Points of Difference(差別化要素)

- 圧倒的な店舗数と知名度(国内外の展開規模)

- 商品アイテム数の多さ(約70,000アイテム以上)

- 独自のサプライチェーン(直接取引、専用工場との連携)

- 複数価格帯(100円、200円、300円、500円等)の導入による品質の多様化

- 一定以上の品質基準の徹底

- 海外展開による国際ブランド化

Points of Failure(市場参入の失敗要因)

- 商品品質の一貫性維持の難しさ

- サプライチェーン構築の複雑さと初期投資の大きさ

- 店舗オペレーションの標準化と人材確保の課題

- 原材料価格上昇による収益圧迫

- 商品回転率の維持と在庫管理の難しさ

PESTEL分析

| 要因 | 機会 | 脅威 |

|---|---|---|

| Political(政治的) | ・消費税軽減税率の影響 ・地方創生政策による出店機会 | ・貿易摩擦による調達リスク ・外国人労働者政策の変更 |

| Economic(経済的) | ・節約志向の高まり ・インフレ下での低価格志向 | ・原材料・物流コストの上昇 ・円安による調達コスト増 |

| Social(社会的) | ・ミニマリスト志向の台頭 ・シニア市場の拡大 | ・人口減少 ・Eコマースへの消費シフト |

| Technological(技術的) | ・店舗DXによる効率化 ・SNSマーケティングの活用 | ・オンライン小売りの進化 ・自動化技術の導入コスト |

| Environmental(環境的) | ・サステナブル商品への需要 ・リサイクル素材の活用 | ・プラスチック規制の強化 ・環境対応コストの増加 |

| Legal(法的) | ・海外進出国の規制緩和 ・フランチャイズ制度の活用 | ・労働法制の厳格化 ・製品安全基準の強化 |

この市場環境分析から、DAISOは節約志向や低価格志向といった経済的要因の追い風を受けている一方で、原材料コストの上昇や環境規制の強化といった課題にも直面していることがわかります。特に注目すべきは、デジタル技術の進化がもたらす機会と脅威の両面であり、オンライン小売りの進化に対応しながらも、店舗DXを活用した効率化の可能性が重要な戦略的方向性となっています。

3. ブランド競争力分析

SWOT分析

強み(Strengths)

- 圧倒的な規模の経済と交渉力

- 国内外5,000弱の店舗数の展開による購買力

- 大量仕入れによるコスト削減能力

- 洗練された商品開発力

- 約70,000アイテムに及ぶ商品ラインナップ

- トレンドを素早く取り入れる商品企画力(毎月数百から数千の新規商品をリリース)

- 強固なサプライチェーン管理

- メーカーとの直接取引による中間マージンの削減

- 一部商品の自社生産体制

- 高い認知度とブランド力

- 「100円ショップ」というカテゴリーの代名詞的存在

- 国内外での統一したブランドイメージ

- 柔軟な価格戦略

- 100円以外の価格帯導入による品質の多様化

- 商品価値に応じた適切な価格設定

弱み(Weaknesses)

- 商品の品質にばらつきがある

- カテゴリーによる品質差

- 低価格を維持するための品質妥協

- Eコマース展開の遅れ

- オンライン販売の限定性

- デジタルマーケティングの活用不足

- 接客サービスの標準化の難しさ

- 店舗ごとのサービス品質のばらつき

- パートタイマー中心の人員構成

- ブランドイメージの二面性

- 「安い=粗悪」というイメージの残存

- プレミアム商品開発の限界

- 物流コストの増大

- 店舗数拡大に伴う物流複雑化

- リアルタイム在庫管理の課題

機会(Opportunities)

- 経済環境による低価格志向の高まり

- インフレ下での消費者の節約志向強化

- 価格重視購買の増加

- 新興国市場での需要拡大

- アジア、中東、アフリカ等での中間層の成長

- 日本ブランドへの信頼感

- デジタル技術活用の余地

- 店舗オペレーションのDX推進

- データ分析による商品開発の精緻化

- サステナビリティ需要への対応

- 環境配慮型商品の開発

- リサイクル素材の積極活用

- 異業種とのコラボレーション

- 有名ブランドとのコラボ商品開発

- 地域特産品との連携

脅威(Threats)

- 原材料・物流コストの上昇

- 原油価格高騰による物流コスト増

- 人件費の上昇

- 競合他社の差別化戦略

- セリア等の高感度商品強化

- 専門小売店の低価格路線参入

- オンラインショッピングの台頭

- Amazonなどの超低価格商品との競争

- 若年層の実店舗離れ

- 人口減少による市場縮小

- 特に地方店舗の採算性悪化

- 店舗維持コストとの兼ね合い

- 環境規制の強化

- プラスチック規制対応コスト

- サステナビリティ対応の必要性

クロスSWOT戦略

SO戦略(強み×機会)

- 新興国展開の加速

- 強固なサプライチェーンと規模の経済を活かした海外市場攻略

- ブランド力を活用した新興国中間層の取り込み

- サステナブル商品の拡充

- 商品開発力を活かした環境配慮型商品の開発

- スケールメリットを活かした環境配慮型素材の大量調達

- デジタル活用型店舗の進化

- 店舗網と認知度を基盤としたOMO(Online Merges with Offline)戦略

- データ分析による個店対応の商品展開

WO戦略(弱み×機会)

- Eコマースの強化

- オンライン販売体制の構築と低価格志向消費者の取り込み

- 実店舗とオンラインの連携による相乗効果の創出

- 品質管理システムの高度化

- デジタル技術を活用した品質管理の強化

- データ分析による品質向上と原価管理の両立

- ブランドイメージの刷新

- サステナビリティ訴求による価値観の変革

- 高品質商品の開発によるイメージ向上

ST戦略(強み×脅威)

- 垂直統合の推進

- サプライチェーン管理の強化によるコスト上昇の吸収

- 自社生産比率の向上による外部環境変化への耐性強化

- 差別化要素の強化

- 商品開発力を活かした競合との差別化

- スケールメリットを活かした価格競争力の維持

- 店舗戦略の最適化

- データに基づく出店・閉店判断の精緻化

- 人口動態に対応した店舗形態の多様化

WT戦略(弱み×脅威)

- 事業ポートフォリオの見直し

- 高収益商品カテゴリーへの注力

- 低収益店舗の再編・統合

- オペレーション効率化

- 物流システムの最適化によるコスト削減

- 店舗業務の自動化・効率化

- ブランド価値の再定義

- 「単なる安さ」から「賢い選択」へのメッセージ転換

- 品質と環境配慮の両立による新たな価値提案

SWOT分析から、DAISOの競争優位性は主に「規模の経済」「商品開発力」「サプライチェーン管理」に支えられていることがわかります。一方で、品質の一貫性維持やEコマース展開の遅れなどが課題となっています。今後は、デジタル技術の活用やサステナビリティへの対応、海外市場での展開拡大が重要な戦略的方向性となるでしょう。

4. 消費者心理と購買意思決定プロセス

オルタネイトモデル分析

DAISOを訪れる消費者の行動パターンを「きっかけ・欲求・抑圧・行動・報酬」の枠組みで分析してみます。

パターン1:目的購入型

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 行動 | 特定の日用品や雑貨を目的としてDAISOに訪れ、購入する |

| きっかけ | 日用品の不足、急な必要性の発生、予定していた消耗品の補充 |

| 欲求 | 必要なものを安く手に入れたい、出費を抑えたい |

| 抑圧 | 安物買いの銭失いへの不安、品質への疑念 |

| 報酬 | コスト削減の達成感、予算内での問題解決、「賢い消費者」としての自己認識 |

このパターンでは、実用的な必要性がDAISOへの来店動機となっています。特定の商品を求めて訪れ、その商品が予想以上の品質で低価格だった場合、大きな満足感が得られます。DAISOは基本的な品質を確保しながら低価格を実現することで、この「期待を超える満足」を提供しています。

パターン2:発見購入型

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 行動 | 特に目的なくDAISOを訪れ、思いがけない商品を発見して購入する |

| きっかけ | 時間つぶし、買い物ついで、店舗前の通行 |

| 欲求 | 新しい発見を楽しみたい、ちょっとした気分転換がほしい |

| 抑圧 | 無駄遣いへの罪悪感、衝動買いへの自制心 |

| 報酬 | 掘り出し物を見つけた喜び、予想外の便利さの発見、低リスクの消費体験 |

この「発見購入型」パターンでは、「宝探し」のような体験が重要です。DAISOは豊富な品揃えと頻繁な商品入れ替えにより、来店するたびに新しい発見がある環境を作り出しています。100円という低価格が「試しに買ってみる」というハードルを下げ、リスクなく新しい商品を試せる場として機能しています。

パターン3:プロジェクト実行型

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 行動 | DIYや手作り、イベント準備などの素材・道具をDAISOで調達する |

| きっかけ | SNSで見た手作りアイデア、季節のイベント、子どもの学校行事 |

| 欲求 | 創造性を発揮したい、コストを抑えながらプロジェクトを成功させたい |

| 抑圧 | 材料費が高くつくことへの懸念、失敗するリスク |

| 報酬 | 予算内での創作達成感、自己表現の喜び、SNSでの共有と承認 |

「プロジェクト実行型」では、DIYや季節のイベント準備など、何かを作り上げるための素材や道具の調達場所としてDAISOが選ばれています。低価格であることが失敗のリスクを下げ、様々な素材や道具を試すことを可能にしています。DAISOはこの顧客層に向けて、季節性の高い商品や手作り素材の品揃えを充実させています。

本能的動機

DAISOが刺激する消費者の本能的動機を分析します。

1. 生存本能に関連する訴求

- 資源節約:限られた予算を効率的に使いたいという本能

- 備蓄欲求:必要なものをストックしておきたいという安心感

- 問題解決能力:日常の課題を手軽に解決したいという欲求

2. 繁殖・社会性に関連する訴求

- 巣作り本能:住環境を整え、快適にしたいという欲求

- 社会的地位シグナル:「賢い消費者」という自己・社会認識

- 集団所属:トレンドや流行を取り入れたいという欲求

3. ドーパミン回路を刺激する要素

- 予想外の発見:思いがけない商品との出会いによる報酬系の活性化

- コレクション欲求:揃えることの満足感(例:シリーズ商品の収集)

- 即時満足:低価格による即時購入・即時使用の快感

- リスクのない冒険:100円という低リスクでの新商品試用体験

このような本能的動機に訴求することで、DAISOは単なる合理的判断を超えた感情的なつながりを消費者と構築しています。特に「低リスクでの新しい体験」を提供することで、消費者の探索行動と報酬系を刺激し、再訪問を促しています。

DAISOの購買プロセスにおける顧客感情の変化を図示すると以下のようになります:

このように、DAISOの顧客体験では特に「店内探索」と「使用時」の満足度が高く、これが再訪問意欲につながるポジティブなフィードバックループを形成しています。DAISOはこの「発見→満足→再訪問」のサイクルを維持するために、常に新商品の投入と基本的な品質の確保という2つの要素を重視しています。

5. ブランド戦略の解剖

では、上記でまとめた情報をもとにDAISOのマーケティング戦略をWho/What/Howの枠組みで分析します。

Who/What/How分析

パターン1:実用志向の節約層

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| Who(誰) | 予算を賢く使いたい20〜50代の主婦層、一人暮らしの学生・社会人 |

| Who(JOB) | 日常の必需品を予算内で効率的に揃えたい |

| What(便益) | 低価格での基本的な品質の確保、必要な商品を一箇所で揃えられる利便性 |

| What(独自性) | 他の小売店より大幅に安い価格、必要十分な品質 |

| How(プロダクト) | 日用品、文具、キッチン用品など生活必需品の充実したラインナップ |

| How(コミュニケーション) | 「安さ」と「品揃え」の豊富さを強調した店頭POP、チラシ |

| How(場所) | 住宅地近辺、商業施設内の好立地、高頻度の来店が可能な場所 |

| How(価格) | 基本100円(税抜)という明確な価格設定、消耗品の買いやすさ |

おそらくこの層が最も多いのではないでしょうか。安さと品揃えを求め、1回の買い物で欲しいものを安価に手に入れられる、それでいて最低限の品質も伴っています。このジョブの量と価値が合致しているからこそ、この層の方々から多く選ばれていると言えます。

パターン2:トレンド・DIY志向層

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| Who(誰) | SNS活用度の高い10〜30代女性、DIY愛好家、イベント企画者 |

| Who(JOB) | 低コストでトレンドを取り入れたい、創作活動を手軽に楽しみたい |

| What(便益) | トレンド商品の低価格提供、創作用素材の多様性 |

| What(独自性) | 流行の素早い取り込み、SNS映えする商品開発、季節性の高い品揃え |

| How(プロダクト) | インテリア雑貨、DIY素材、コスメ、季節商品の豊富なラインナップ |

| How(コミュニケーション) | SNSでの活用事例共有、公式アカウントでのアイデア発信 |

| How(場所) | 若年層が集まる商業施設、駅前立地 |

| How(価格) | トレンド商品の適正価格設定(100〜300円)、気軽に試せる価格帯 |

毎月多くの新製品をリリースしているDAISOはこの層の方々にとっても重宝されます。低コストでトレンドを取り入れたいと言うジョブは人間の本能的に誰でも保持しているため、この経済低迷の日本においては増えていく層の1つなのではないでしょうか。

パターン3:ビジネス顧客層

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| Who(誰) | 小規模事業者、オフィスワーカー、教育関係者 |

| Who(JOB) | ビジネス用品や事務用品を低コストで調達したい |

| What(便益) | 業務用品の低価格調達、少量多品種の購入しやすさ |

| What(独自性) | 専門店並みの品揃えと圧倒的な低価格、バリエーションの豊富さ |

| How(プロダクト) | 文具、事務用品、収納用品、会議・プレゼン用品の充実 |

| How(コミュニケーション) | 実用性と経済性を強調したメッセージング |

| How(場所) | オフィス街近辺、ビジネス街の商業施設内 |

| How(価格) | ビジネス用品市場の1/3〜1/5程度の価格設定 |

この層はメインではないにせよ、一般的な消費者とは違う視点のジョブがあり、それに見合う価値を求めています。ただし、店舗に訪れられるビジネス顧客層は限られるため、ネット販売やオフィス街の小型店舗の出店などでこの層の方々をさらに獲得できるのではないでしょうか。

なお、上記で活用したテンプレートをご希望の方は、こちらからDLいただけますのでご活用ください。

成功要因の分解

DAISOの長期的な成功を支える要因を詳細に分析します。

ブランドポジショニングの特徴

- 「安かろう悪かろう」からの脱却:100円でも一定の品質を確保するポジション

- 「買って試せる価格」というメッセージ:低リスクでの購入体験の強調

- 「便利で身近な発見の場所」としてのイメージ構築:実用性と意外性の両立

- 「あって当たり前」の存在感:生活インフラとしての位置づけ確立

- カテゴリーキラー戦略:特定分野での圧倒的な品揃えによる専門店代替性

- 一貫した「DAISO」ブランドの維持:店舗デザインや商品パッケージの統一感

コミュニケーション戦略の特徴

- シンプルで直接的なメッセージング:「100円(税抜)」という明確な価値提案

- 店頭主導のコミュニケーション:マス広告よりも店内POPや陳列での訴求重視

- 「実際に見て触れる」体験の重視:実店舗での発見体験を促進

- 口コミとSNS活用の両立:公式発信と消費者自発的共有の促進

- 国・地域に応じた柔軟なブランド訴求:日本では「実用的な100円ショップ」、海外では「高品質な日本の雑貨店」としての差別化

価格戦略と価値提案の整合性

- 「基本100円」の明確さと複数価格帯の柔軟性の両立

- 価格から逆算した商品設計:100円で提供できる最大価値を追求

- 価格帯ごとの明確な価値差の可視化:200円、300円など価格帯上昇に応じた価値提供

- 「100円以上の価値」を実感させるデザインと品質:期待値を上回る体験の創出

- 動的な価格戦略:原材料コスト変動に応じた商品設計の調整

カスタマージャーニー上の差別化ポイント

- 発見段階:豊富な品揃えと思いがけない商品との出会いの演出

- 検討段階:低価格による購入障壁の低減、「試してみる」ハードルの引き下げ

- 購入段階:シンプルなレジオペレーションによる待ち時間の最小化

- 使用段階:期待以上の実用性・品質による満足度向上

- 再購入・推奨段階:新商品の定期的な導入による再訪問の動機付け

顧客体験(CX)設計の特徴

- 「宝探し体験」の演出:常に新しい発見がある売場づくり

- シーズン性の活用:季節商品の早期投入による新鮮さの維持

- カテゴリー別のゾーニング:直感的に商品を探せる店舗レイアウト

- 自己解決型ショッピング:最小限の店員配置による自由な探索の促進

- 購入後の意外な満足:「100円とは思えない」と感じさせる品質の提供

DAISOのブランド価値提供プロセスを図解すると以下のようになります:

DAISOのブランド戦略分析から、その成功は単に「安いから売れる」という単純な構図ではなく、商品開発から店舗設計、サプライチェーン管理に至るまでの各要素が「価値ある商品を適正価格で提供する」という理念のもとに統合されていることがわかります。特に注目すべきは、「期待を超える体験」を提供する能力であり、「100円なのに想像以上に良い」という顧客の驚きと満足が再訪問や推奨につながっています。この好循環は、商品の継続的改善と定期的な新商品導入によって維持されています。

6. 結論:選ばれる理由の統合的理解

最後に、DAISOが消費者から選ばれ続ける理由を、機能的、感情的、社会的側面から統合的に理解します。

消費者にとっての選択理由

機能的側面

- コストパフォーマンス:必要十分な品質を低価格で提供

- ワンストップ性:日用品から雑貨まで幅広い商品を一箇所で購入可能

- アクセシビリティ:立地の良さ、入りやすい店舗設計

- 品揃えの豊富さ:約70,000アイテムという圧倒的な選択肢

- 必要な量だけ購入可能:少量購入の経済性

感情的側面

- 発見の喜び:予想外の商品と出会う「宝探し」体験

- 賢い消費者としての満足感:節約の達成感と自己肯定感

- ローリスク購買の安心感:100円という心理的負担の少なさ

- 創造性の発揮:DIYやアレンジのベース資材としての可能性

- 季節感や流行の取り入れやすさ:低コストでのトレンド対応

社会的側面

- 共有体験:「DAISOで見つけた」という会話のきっかけ

- SNS発信のネタ:DIYアレンジやコスパの高さの共有価値

- 「知っていること」の優越感:穴場商品の発見と共有

- 包括的なアクセシビリティ:経済的背景を問わず誰もが利用できる平等性

- 実用的倹約の社会的許容:「DAISO活用」の社会的認知と称賛

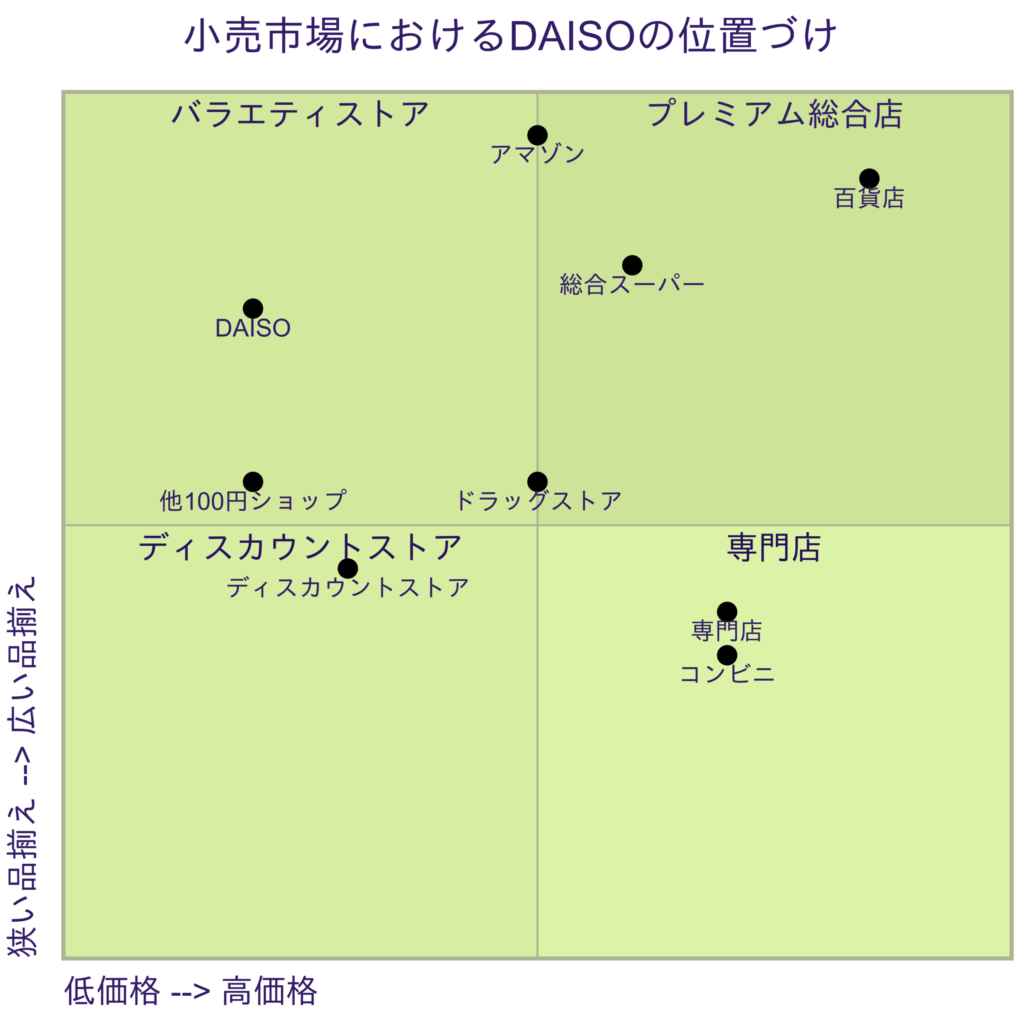

市場構造におけるDAISOの独自ポジション

DAISOは、小売市場において以下のようなユニークなポジションを確立しています:

- 低価格と品質の両立:「安かろう悪かろう」でもなく「高くて良い」でもない第三の道

- 「専門店の一部」と「総合店の全部」の中間:各カテゴリーで専門店の一部機能を代替

- 「実用品」と「ちょっとした贅沢品」の両方を提供:必需品から小さな喜びまでカバー

- グローバルと地域性の両立:世界共通の品質基準と地域別のニーズ対応

- オフラインとオンラインの架け橋:実店舗体験を核としながらもデジタル活用を進める

以下のポジショニングマップは、価格と品揃えの次元でDAISOの市場位置を示しています:

競合との明確な差別化要素

DAISOが競合他社と比較して持つ明確な差別化要素は以下の通りです:

- 圧倒的な店舗網と商品数:他の100円ショップと比較して2~3倍の規模

- 垂直統合型のサプライチェーン:独自の調達ルートと一部商品の自社生産

- 価格帯の多様化戦略:100円に限定せず、商品特性に応じた価格設定

- グローバル展開のノウハウ:26カ国以上での出店経験と適応能力

- 継続的な商品開発と改良:年間約1,000アイテムの新商品開発

- スケールを活かした出店戦略:好立地への積極的な出店と高密度の店舗網

持続的な競争優位性の源泉

DAISOが長年にわたり競争優位性を維持できている根本的な理由は、以下のような要素にあると考えられます:

- 規模の経済:大量仕入れ・生産による原価低減と交渉力

- 学習効果:40年以上の歴史を通じて蓄積された商品開発・調達のノウハウ

- 顧客ロイヤルティ:「まずDAISOで探す」という消費者の習慣形成

- イノベーション能力:市場トレンドの素早い取り込みと商品化

- 柔軟な価格戦略:環境変化に対応した複数価格帯の展開

- ブランド資産:「100円ショップ」カテゴリーでの代名詞的地位

これらの要素を総合すると、DAISOの成功は単一の要因ではなく、商品開発、出店戦略、サプライチェーン管理、価格戦略が相互に強化し合うビジネスモデルにあることがわかります。特に「適正な品質を低価格で提供する」という一貫した価値提案と「いつ行っても新しい発見がある」という顧客体験の維持が、長期的な競争優位性の源泉となっています。(下記、割合は想像です。)

7. マーケターへの示唆

DAISOの成功から学べる知見を、他業界・他商品にも応用可能な形で整理します。

再現可能な成功パターン

- 価格帯起点の商品開発モデル

- 販売価格から逆算した商品設計プロセスの確立

- 「この価格で最高の価値」を追求する徹底した原価管理

- 品質の最適化(過剰品質ではなく、必要十分な品質の追求)

- 「発見体験」を核とした顧客エンゲージメント

- 定期的な新商品投入による再訪問動機の創出

- 「宝探し」要素を取り入れた売場設計とメリハリのある商品展開

- リピート率を高めるための継続的な期待値管理

- スケールメリットの戦略的活用

- 規模の経済を活かした調達力の強化

- 物流・調達の効率化による価格競争力の維持

- 大量生産・大量販売モデルの最適化

- 明確な制約がもたらす創造性

- 「100円で何ができるか」という制約下での創造的商品開発

- 制約を逆手に取ったイノベーションの促進

- シンプルさと明確さによる意思決定の効率化

業界・カテゴリーを超えて応用できる原則

| 原則 | 説明 | 応用例 |

|---|---|---|

| 価格期待値のリセット | 特定の価格帯に対する消費者期待値を再定義する | サブスク:月額料金の適正価値の再定義 外食:定額ランチの価値最大化 |

| ローリスク・トライアル設計 | 初回利用のハードルを極限まで下げる | SaaS:無料プランの戦略的設計 アパレル:返品保証の充実 |

| カテゴリーキラー戦略 | 特定カテゴリーで専門店以上の品揃えを実現 | 食品:特定国の食材に特化した品揃え 美容:特定ケア商品の圧倒的品揃え |

| シンプル・クリア・コミュニケーション | 価値提案をシンプルな言葉で伝える | 金融:料金体系の明確化 医療:治療内容のわかりやすい説明 |

| ブランド体験の一貫性 | 全接点での一貫した体験設計 | ホテル:予約から退室までの一貫体験 教育:入学から卒業までの統一感 |

| 適応型価格戦略 | 環境変化に応じた柔軟な価格設定 | 飲食:定額制と従量制の組み合わせ 住宅:コアとオプションの分離 |

ブランド強化のためのフレームワーク

DAISOの成功モデルに基づく、他社が活用できるブランド強化フレームワークを以下に示します:

このフレームワークは、DAISOの成功の核心である「明確な価値提案」を中心に、「戦略的価格設計」「価値体験の最適化」「効率的サプライチェーン」という3つの柱で構成されています。これらの要素が相互に作用することで、「顧客価値の最大化」と「持続的な競争優位性」が実現されます。

まとめ

DAISOの成功事例から学べるマーケティングと事業戦略の重要な原則を以下にまとめます:

- 「明確な価値提案」の一貫性:100円(税抜)という価格と「それ以上の価値」の提供という明確なメッセージを一貫して伝え続けることの重要性

- 「価格起点の逆算発想」の威力:販売価格から逆算して最大の価値を提供するという思考法が、革新的な商品開発と効率的なサプライチェーン構築を促進

- 「発見体験」の価値:顧客に「宝探し」体験を提供し、継続的な来店動機を創出する売場設計の重要性

- 「規模の経済」の戦略的活用:大規模展開を通じた調達力と効率性の向上が、低価格と品質の両立を可能にする基盤であること

- 「期待値管理」の精緻さ:顧客の期待値を適切に設定し、それを上回る体験を提供することで生まれる満足と驚きの循環

- 「制約がもたらす創造性」の活用:100円という制約が逆に商品開発やオペレーションの創造性と効率性を高める効果

- 「一貫したブランド体験」の構築:商品開発から店舗設計、価格戦略までを一貫した哲学で統合することの重要性

これらの原則は、DAISOという100円ショップに限らず、あらゆる業界やカテゴリーにおいても応用可能です。成功するブランドに共通するのは、明確な価値提案を中心に、価格設計、顧客体験、オペレーション効率を一貫した哲学で統合する能力にあると言えるでしょう。

貴社のブランド戦略においても、「この価格でこの価値」という明確なメッセージを確立し、それを支える顧客体験とビジネスモデルを構築することで、持続的な競争優位性を確立していくことが可能になります。