はじめに|製品が「売れない」本当の理由は“キャズム”にある

新しい製品や革新的な技術は、多くの場合、初期段階で注目を集めます。SNSで話題になったり、業界メディアで取り上げられたり、展示会での反応も上々──それなのに、数カ月後には販売が失速し、プロジェクトが中止に追い込まれることさえあります。この“ブームのように売れたあと、急に沈黙する”現象には明確な構造的原因があります。それが「キャズム」と呼ばれるものです。

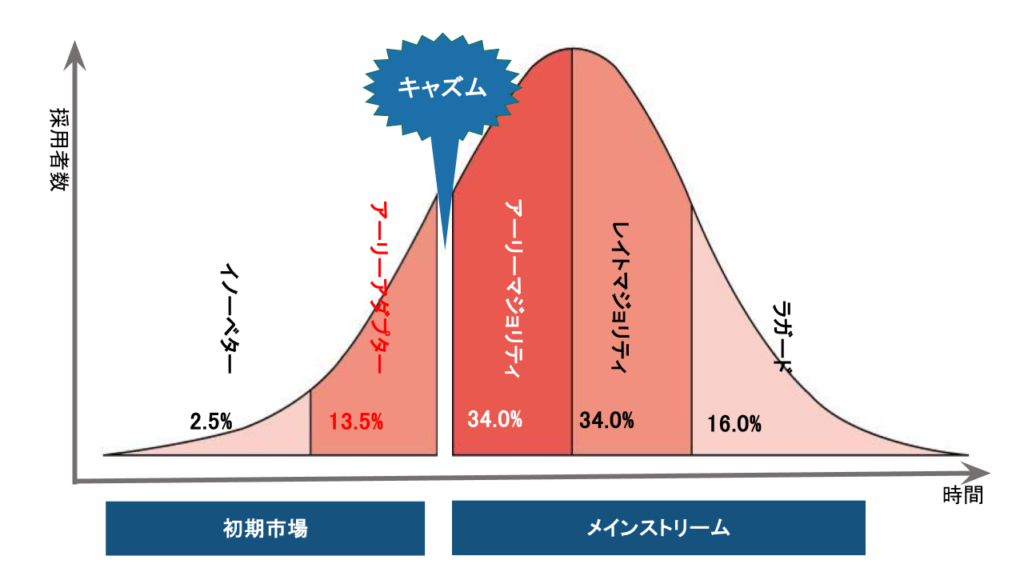

キャズム(Chasm)は、製品の市場導入において、初期顧客(イノベーターやアーリーアダプター)と、マス市場の入り口であるアーリーマジョリティの間に横たわる“深い溝”のこと。ここを超えられるかどうかで、製品が一過性の流行で終わるのか、本物のヒット商品となるのかが決まります。

この記事では、キャズム理論の基本から、それを乗り越えるための具体的戦略、そして成功・失敗した製品の事例を交えて、マーケターがとるべき思考とアクションをわかりやすく解説します。

キャズムとは

■ キャズム理論とは?

キャズム理論は、1991年にジェフリー・ムーア氏が著書『Crossing the Chasm』の中で提唱した理論です。彼は、イノベーター理論(ロジャーズ)を土台に、「技術製品は初期市場とメインストリーム市場の間に断絶がある」と指摘しました。

その構造は以下のように説明されます:

| セグメント | 割合 | 特徴 |

|---|---|---|

| イノベーター | 約2.5% | 新しい技術やアイデアに強く惹かれる。リスクを恐れず、製品の粗さを許容する。 |

| アーリーアダプター | 約13.5% | ビジョナリーで影響力があり、業界の先駆者的存在。トレンドを作る存在でもある。 |

| アーリーマジョリティ | 約34% | 実績・信頼性・安定性を重視し、評判や第三者の評価に依存する。 |

| レイトマジョリティ | 約34% | トレンドに乗りたいが保守的。価格やサポートの手厚さを重視する。 |

| ラガード | 約16% | 最後まで変化を拒む層。製品が当たり前になってからようやく動く。 |

キャズムは「アーリーアダプター」と「アーリーマジョリティ」の間にあります。この断絶を越えることができなければ、製品は少数の熱狂的ユーザーだけにとどまり、マス市場に広がらずに終わってしまいます。

■ なぜキャズムが発生するのか?

キャズムの発生は、単なる「マーケティング不足」や「商品力不足」ではなく、市場の心理的・社会的構造の変化に起因します。特に、初期市場(イノベーター/アーリーアダプター)と主流市場(アーリーマジョリティ)では、以下のように「価値観」「意思決定プロセス」「リスク許容度」が大きく異なるのです。

| 項目 | 初期市場(イノベーター・アーリーアダプター) | 主流市場(アーリーマジョリティ) |

|---|---|---|

| 重視する価値観 | 技術革新、ユニークさ、業界初 | 実利、信頼性、既存システムとの互換性 |

| 購入動機 | 「誰よりも早く試したい」「トレンドの先を行きたい」 | 「失敗したくない」「他社が使っているなら安心」 |

| リスク許容度 | 高い(バグがあってもOK) | 低い(導入後のトラブルを極端に嫌う) |

| 情報源 | 自ら情報を集め、能動的に試す | 周囲の評価や口コミ、導入事例を重視 |

| 導入までのプロセス | 判断が早く個人決済で完了することも多い | 複数ステークホルダーを巻き込み、社内稟議が必要 |

| 製品の完成度に求める基準 | 完全でなくても可。将来性や思想に投資する意識が強い | 完成された製品であることが大前提(手間ゼロが理想) |

このように、「同じ商品」に対しても評価軸がまるで違うため、初期市場の延長線上に主流市場があるわけではないのです。

■ 典型的な失敗パターン

- テック企業あるある:スペックで押し切る

→ 主流市場は“何ができるか”ではなく“どう楽か”で判断する - メディア戦略の使い回し

→ アーリーアダプターにはウケた表現が、主流市場には「不安」や「よく分からない」と映る - ホールプロダクト未構築のまま突入

→ 導入フローが煩雑、問い合わせ先が不明、FAQがない…などで即離脱

■ キャズムの本質

つまり、キャズムとは“市場構造の連続性の断絶”であり、「技術的な優位性」がそのまま「市場の成功」につながるわけではないという警鐘なのです。

この断絶を越えるためには、主流市場の価値観・行動様式を理解し、それに合わせたマーケティング設計・製品設計・営業アプローチが不可欠になります。

キャズムを超えるには|3つの戦略

キャズムを乗り越えるには、ムーアが提唱した3つの戦略を踏まえることが重要です。これは単なる施策レベルではなく、製品の設計・訴求・ターゲティングすべてに関わる「思想」です。

① ニッチ戦略(Beachhead Strategy)

「ビーチヘッド」とは、戦争において最初に上陸して確保する重要拠点のこと。この戦略では、市場全体を狙うのではなく、

- 業種・業界・ユースケースを極限まで絞る

- その中で圧倒的No.1になり、口コミ・事例を積み上げる

ことを目指します。

例:Facebook はハーバード大学内に限定して展開し、その後アイビーリーグ、全国大学、一般ユーザーへと拡大しました。これは典型的なビーチヘッド戦略の成功例です。また、Amazonは本をECで売り始めて、そこから他商品カテゴリーへも展開していきました。

② ホールプロダクト戦略(Whole Product Strategy)

アーリーマジョリティにとって「製品がある」だけでは不十分です。導入・運用・活用・トラブル対応まで含めた「完全で安心なソリューション」が求められます。

- 製品マニュアルやFAQの整備

- デモ体験会や導入支援チームの設置

- 周辺サービスとの連携(例:iPod+iTunes+Mac)

iPodがヒットした理由は、音楽を管理・転送・再生する“全体体験”が一貫していたことです。

③ アーリーアダプターの成功事例活用

主流市場は「他の人が使っているか?」を重視します。つまり、

- アーリーアダプターの声を活用した導入事例記事・動画

- カンファレンスや展示会での事例発表

- SNSでのUGC(ユーザー生成コンテンツ)戦略

により、「この製品は使っても安心だ」という“社会的証明”を与える必要があります。

「あの会社も使っている」「この部門長が語っている」──これが不安の壁を乗り越える最強の武器となります。

キャズムを越えた商品、越えられなかった商品から学ぶ市場攻略法

製品がキャズムを超えるか否かは、単に技術力やマーケティング費用の多寡ではなく、いかに「主流市場」の価値観に適応し、信頼を勝ち得るかにかかっています。ここでは、具体的な事例を通じて成功・失敗の違いを明らかにします。

キャズムを超えた商品

| 商品名 | 成功の鍵 | 現在の地位 |

|---|---|---|

| LINE | 手軽な操作性と感情表現(スタンプ)、日本文化への高い適応度 | 国内ユーザー8000万人以上。生活インフラ化 |

| iPod | iTunesとのシームレスな連携による“全体体験”の提供 | 音楽の聴き方を変えたプロダクトとしてAppleの礎に。今はiPhoneに置き換わる |

| 限定された大学ネットワークから徐々に解放、口コミと実名制による信頼性 | 世界最大級SNS。Metaとしてメタバースにも展開 | |

| Tesla | 高性能EV×高価格帯によるプレミアム市場での実績、充電インフラとの連動 | プレミアムEVの代名詞。自動車業界全体のトレンドを牽引 |

これらの成功事例に共通しているのは、顧客の不安を払拭し、「安心・便利・お得」なイメージを形成した点です。

キャズムを超えられなかった商品

| 商品名 | 失敗要因(アーリーマジョリティに刺さらなかった点) | 結果 |

|---|---|---|

| Google Glass | 高価格、使用時の見た目に対する違和感、プライバシー問題、明確なユースケースの欠如 | 一般市場への展開に失敗。販売停止 |

| セグウェイ | 法整備の不備(歩道・車道どちらも不可)、価格の高さ、都市環境での実用性不足 | 生産終了。限定市場(警備・工場、観光地など)で細々と継続 |

| 3Dテレビ | メガネの煩わしさ、コンテンツ不足、視聴時の疲労、差別化ポイントが弱い | 一時的ブームに終わり、国内メーカー撤退 |

| SONY/NEC 電子書籍端末 | コンテンツ(書籍)の乏しさ、プラットフォーム統一の欠如、操作性と価格面での競争力不足 | Amazon Kindleに市場を奪われ撤退 |

| Apple Vision Pro | 高価格、使用時の見た目に対する違和感、エコシステムの専用アプリの少なさ | まだ市場投下中だが、売上激減中。(参考) |

上記の失敗事例に共通するのは、「技術的な新しさ」ばかりを追求し、「主流市場の合理的な判断基準(安心・実利・事例)」を軽視していた点です。

まとめ|Key Takeaways

キャズム理論は、マーケターやプロダクトマネージャーが「熱狂的な一部のユーザーに刺さったからといって、売れるとは限らない」という事実に目を向けさせてくれます。

本記事で紹介した内容を総括すると、以下のようにまとめられます。

| 視点 | 要点 |

|---|---|

| キャズムの本質 | 初期市場と主流市場の「価値観の断絶」。革新好きと安定志向の隔たり |

| 成功のための必須条件 | 主流市場が求める「安心・実利・ホールプロダクト」を満たす設計と導入体験 |

| 有効な戦略 | ニッチ市場からの浸透(Beachhead)、ホールプロダクト設計、社会的証明の演出 |

| 失敗要因の共通点 | 技術先行・ニーズ不明・導入障壁の放置・実績不足・エコシステム構築の欠如 |

| マーケターへの示唆 | 技術の新しさではなく、「どのように市場に受け入れられるか」にこそ戦略の中心を置くべき |

キャズムを越えるには、製品や広告だけでなく、導入支援、成功事例、価格設計、顧客との関係構築など、総合的な“体験設計”が欠かせません。

あなたの製品やサービスは、主流市場の「不安」と「期待」の両方に応えられていますか?この問いこそが、キャズムを越えるための第一歩です。苦戦している方はぜひ試してみましょう。