はじめに

現代のデジタル環境において、消費者は複数のデバイスを使用してブランドとやり取りしています。スマートフォン、タブレット、パソコンなど、様々なデバイスを使い分けることが一般的になっています。このような状況下で、マーケティング担当者は顧客の行動を正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を立てる必要があります。

しかし、従来の分析手法では各デバイスごとにデータを収集・分析するため、顧客の全体像を把握することが困難でした。この課題を解決するのが「クロスデバイス分析」です。本記事では、クロスデバイス分析の概要、重要性、実施方法、注意点について詳しく解説します。

クロスデバイス分析とは

クロスデバイス分析とは、複数のデバイスにまたがるユーザーの行動を統合的に分析する手法です。具体的には、同一ユーザーが異なるデバイスで行った行動を紐付け、一連のカスタマージャーニーとして捉えることができます。

例えば、以下のようなシナリオが考えられます。

- ユーザーがスマートフォンで商品を閲覧する

- 後日、同じユーザーがパソコンで詳細情報を確認する

- 最終的にタブレットで購入を完了する

従来の分析手法では、これらの行動は別々のユーザーによるものとして扱われていましたが、クロスデバイス分析によって一人のユーザーの行動として統合的に把握することが可能になります。

クロスデバイス分析の重要性

クロスデバイス分析が重要である理由は以下の通りです。

- 正確な顧客理解:

- 複数のデバイスにまたがる顧客の行動を包括的に把握することで、より正確な顧客像を描くことができます。

- 効果的な広告配信:

- デバイスをまたいだ広告効果の測定が可能になり、より効果的な広告戦略を立てることができます。

- カスタマージャーニーの最適化:

- 顧客がどのデバイスでどのような行動をとっているかを理解することで、各タッチポイントを最適化できます。

- 正確な投資対効果(ROI)の測定:

- 複数のデバイスにまたがる広告キャンペーンの効果を正確に測定できます。

- パーソナライゼーションの向上:

- ユーザーの行動をデバイスをまたいで把握することで、より適切なパーソナライズドコンテンツを提供できます。

クロスデバイス分析を行わないと発生する問題

正確なユーザー行動の把握ができない

- スマートフォンで商品を閲覧し、PCで購入するようなユーザーの行動を正確に追跡できません。

- デバイスごとに別々のユーザーとして認識されるため、同一ユーザーの行動が分断されてしまいます。

広告効果の誤った評価

- スマートフォンでの広告閲覧がPCでの購入につながった場合、広告の効果が正しく評価されません。

- デバイス間をまたいだ広告効果の測定ができず、広告の真の効果を把握できません。

マーケティング戦略の誤った立案

- 不正確なデータに基づいて戦略を立てるため、効果的なマーケティング施策を打ち出せない可能性があります。

- デバイスごとの分析結果が実際のユーザー行動と乖離し、誤った施策につながる危険性があります。

コンバージョン率の過小評価

- クロスデバイスコンバージョンを考慮しないと、実際のコンバージョン率よりも低く評価されてしまいます。

- 直接効果、間接効果、初回接触などの指標が過小評価される可能性があります。

顧客体験の最適化が困難に

- デバイスをまたいだユーザーの行動が把握できないため、シームレスな顧客体験を提供することが難しくなります。

- パーソナライズされたアプローチが制限され、顧客満足度の低下につながる可能性があります。

データの統合管理ができない

- デバイスごとに異なるIDが割り当てられ、データが分断されてしまいます。

- 統合的な顧客像を把握することが困難になり、効果的なマーケティング施策の立案が妨げられます。

クロスデバイス分析を行わないことで、これらの問題が生じ、結果として機会損失や事業の縮小を招く危険性があります。正確なデータに基づいた意思決定を行うためにも、クロスデバイス分析の重要性を認識し、適切に実施することが求められます。

ではクロスデバイス分析はどう実施すれば良いのでしょうか・。

クロスデバイス分析の種類

クロスデバイス分析を実施するには、主に以下の3つの方法があります。

- 決定論的手法

- 確率論的手法

- ハイブリッド手法

それぞれの特徴を表にまとめると以下のようになります:

| 手法 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 決定論的手法 | ユーザーのログイン情報やメールアドレスなど、固有の識別子を使用して紐付け | 高い精度 | ログインユーザーのみに限定される |

| 確率論的手法 | IPアドレスや行動パターンなどの情報を基に、統計的に同一ユーザーを推定 | 広範囲のユーザーをカバー | 精度が決定論的手法より低い |

| ハイブリッド手法 | 決定論的手法と確率論的手法を組み合わせて使用 | 高い精度と広いカバレッジを両立 | 実装が複雑 |

Google Analytics 4 (GA4) を使用したクロスデバイス分析

Google Analytics 4 (GA4) は、クロスデバイス分析を容易に実施できるツールの一つです。GA4では、決定論的手法を使い、ユーザーIDやGoogle信号を活用することで、デバイスをまたいだユーザー行動の追跡が可能になります。

GA4でクロスデバイス分析を設定する手順は以下の通りです。

- GA4プロパティを作成する(大前提)

- データストリームを設定する(大前提)

- Googleシグナルのデータ収集をONにする

- 複数のデバイス(スマートフォン、PC、タブレットなど)をまたいだユーザーの行動やデバイス間の遷移パターンがわかるようになります。これは同一のGoogleアカウントでログインしている場合、異なるデバイスからのアクセスを1人のユーザーとして追跡できます。

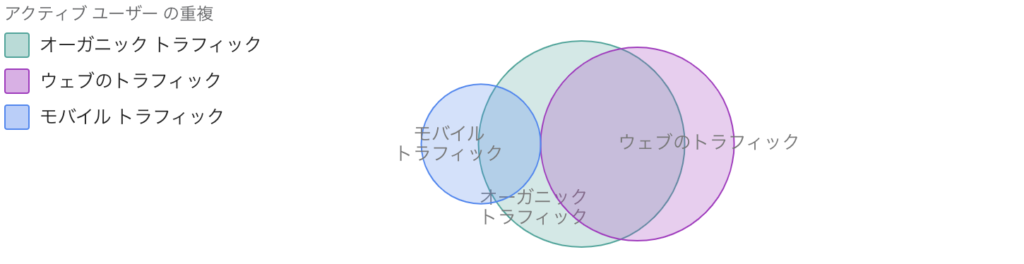

- 探索からセグメントの重複テンプレを選択し重複具合を確認

GA4クロスデバイスでは、デバイスの重複、デバイス経路、集客デバイスの分析などが可能になります。

クロスデバイス分析の注意点

クロスデバイス分析を実施する際は、以下の点に注意が必要です。

- プライバシーへの配慮: ユーザーの個人情報を扱うため、GDPR(EU一般データ保護規則)やCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)などの法規制に準拠する必要があります。

- データの精度: 決定論的手法を使用する場合、ログインユーザーのみのデータになるため、全体像を把握するには不十分な可能性があります。

- 技術的な課題: 異なるデバイス間でのデータ統合には、高度な技術が必要です。適切なツールの選択と設定が重要です。

- コスト: クロスデバイス分析を実施するためのツールや人材に対する投資が必要になる場合があります。

- データの解釈: クロスデバイスデータを正しく解釈するためには、新しい指標や分析手法に慣れる必要があります。

- ユーザー体験への影響: クロスデバイス分析のためのデータ収集が、ウェブサイトやアプリのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

これらの注意点を踏まえた上で、適切な戦略とツールを選択することが重要です。

まとめ

クロスデバイス分析は、現代のデジタルマーケティングにおいて不可欠なツールとなっています。複数のデバイスを使用する顧客の行動を正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を立てるためには、クロスデバイス分析の導入が重要です。

以下に、本記事のkey takeawaysをまとめます:

- クロスデバイス分析は、複数のデバイスにまたがるユーザーの行動を統合的に分析する手法である

- 正確な顧客理解、効果的な広告配信、カスタマージャーニーの最適化などに貢献する

- 実施方法には決定論的手法、確率論的手法、ハイブリッド手法がある

- Google Analytics 4などのツールを使用して実施可能

- プライバシーへの配慮や技術的な課題など、いくつかの注意点がある

クロスデバイス分析を適切に導入し活用することで、マーケティング効果を最大化し、顧客体験を向上させることができます。ぜひ、自社のビジネスに合わせた最適なクロスデバイス分析戦略を検討してみてください。