はじめに

ビジネスコミュニケーションの方法は急速に変化しており、従来の電子メールや対面での会議に加えて、ビジネスチャットツールの重要性が高まっています。「なぜ特定のツールが市場で選ばれるのか」という問いは、多くのマーケティング担当者や事業開発担当者にとって重要な課題です。

本記事では、日本発のビジネスチャットツールである「Chatwork」に焦点を当て、このサービスが市場で選ばれる理由を多角的に分析します。この分析を通じて、以下のようなメリットを得ることができるでしょう:

- 日本市場における成功するSaaSビジネスモデルの特徴を理解できる

- 顧客の深層心理に訴求する効果的なプロダクト戦略を学べる

- 競合が激しい市場での差別化戦略を自社に応用できる

ビジネスチャットツール市場は今後も拡大が予想されており、Chatworkの成功要因を理解することは、様々な業界のマーケティング担当者にとって価値ある知見となるでしょう。

1. Chatworkの基本情報

ブランド概要

Chatwork(現在の社名はkubell株式会社)は、2011年に日本で創業された企業で、同名のビジネスチャットサービスを提供しています。主に国内の中小企業向けのビジネスコミュニケーションツールとしてポジショニングしています。

Chatworkの主なビジョンは、「チャット」を中心としたコミュニケーション効率化によって企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援し、日本をはじめとするアジア圏の企業の生産性向上に貢献することです。

企業データ

- 企業名:kubell株式会社(旧Chatwork株式会社、2024年7月に社名変更)

- 設立年:2011年

- 代表者:山本正喜(創業者・代表取締役CEO)

- 従業員数:約600名 ※グループ全体

- URL:https://chatwork.com/ja/

主要製品・サービスラインナップ

Chatworkの主力サービスは同名のビジネスチャットツールであり、以下のような機能を提供しています:

- チャット機能(グループチャット、個別チャット)

- タスク管理機能

- ファイル共有機能

- ビデオ会議機能

- 外部サービスとの連携機能

特に日本企業の業務フローに合わせた使いやすいUIと、中小企業でも導入しやすい価格設定が特徴です。

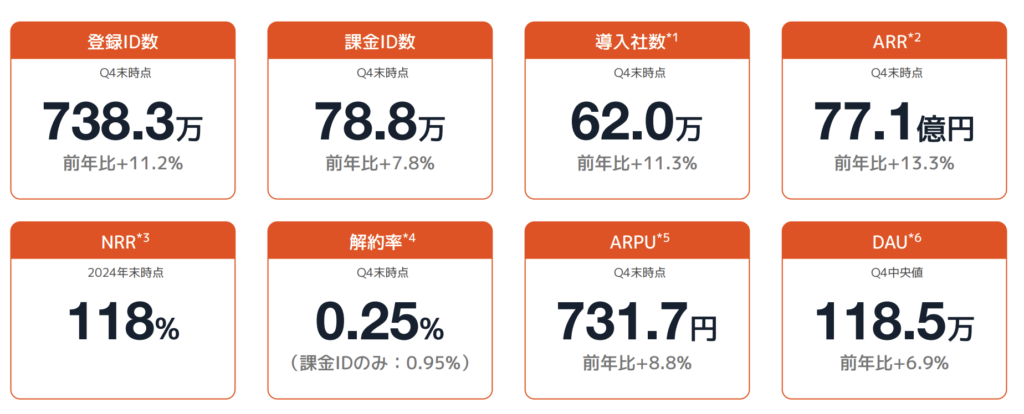

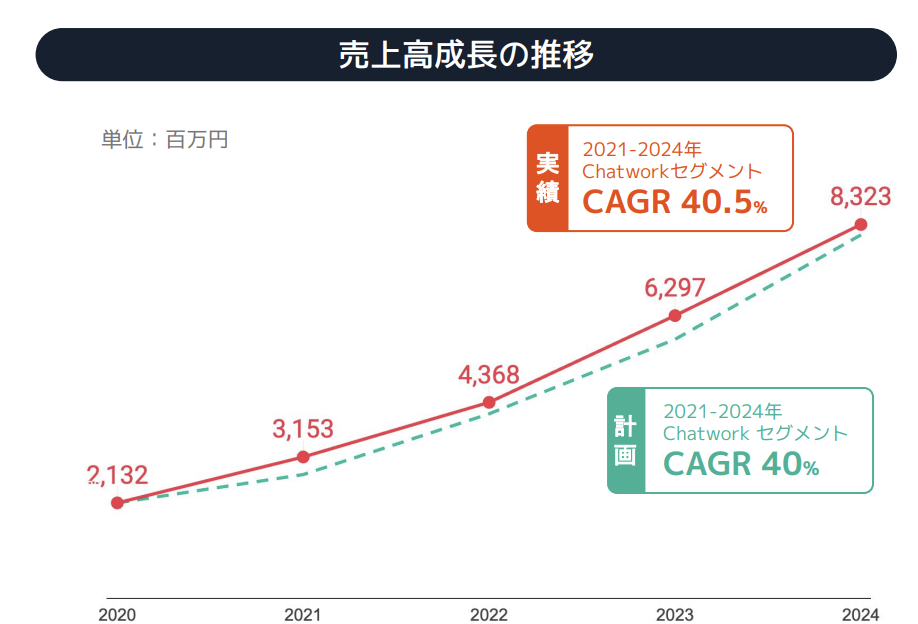

業績データ

- ユーザー数:約740万ユーザーID(2024年時点)

- 年間売上高:約84億円

- ARR:77億円

- 将来目標:2026年度に連結売上高150億円(30%以上のCAGR成長率を目標)

この中期経営計画からも、同社が積極的な成長戦略を推進していることがわかります。

出典:kubel IR

2. 市場環境分析

まずはChatworkが属するビジネスチャットツール市場について見ていきましょう。

市場定義:顧客のジョブ(Jobs to be Done)

Chatworkが所属するビジネスチャットツール市場は、ユーザーの以下のようなジョブ(課題)を解決しています:

- 効率的なコミュニケーションの確立:メールでは対応が遅く、情報が埋もれやすいという課題を解決

- チーム作業の効率化:タスク管理と進捗確認を一元化したいというニーズに対応

- リモートワークの促進:場所に縛られない働き方を実現したいという要求に応える

- ナレッジの一元管理:会話や共有ファイルを検索可能な形で残したいという課題を解決

これらのジョブは、特にコロナ禍以降のリモートワークの普及により、優先度が大幅に上昇しています。市場規模も拡大しており、企業のDX推進とともに今後もさらなる成長が見込まれています。

競合状況

ビジネスチャットツール市場の主要プレイヤーとその特徴は以下の通りです:

| 競合 | 主な特徴 | ターゲット層 |

|---|---|---|

| Slack | 開発者向けの豊富な機能、多彩な連携 | エンジニア組織、グローバル企業 |

| Microsoft Teams | Microsoft製品との統合、ビデオ会議に強み | Microsoft製品利用企業、大企業 |

| LINE WORKS | LINE連携、日本・アジア市場向け | 中小企業、LINE愛好企業 |

| Chatwork | 日本企業向けUI/UX、使いやすさ | 中小企業、日本企業 |

Chatworkは特に日本の中小企業向けに特化したポジショニングをとっており、この市場セグメントでは競争優位性を確立しています。

POP/POD/POF分析

次に、ビジネスチャットツール市場における基準をPOP/POD/POF分析で整理します。

Points of Parity(業界標準として必須の要素):

- テキストベースのコミュニケーション機能

- ファイル共有機能

- 通知機能

- モバイル端末への対応

- 基本的なセキュリティ機能

Points of Difference(Chatworkの差別化要素):

- 日本語の完全サポート

- 日本企業の業務フローに合わせたUI/UX

- タスク管理機能の充実

- 中小企業が導入しやすい価格設定

- 日本企業向けのカスタマーサポート

Points of Failure(市場参入の失敗要因):

- 導入の複雑さ

- 高すぎる学習コスト

- 過剰な機能による混乱

- セキュリティ面での懸念

- 価格設定の不透明さ

この分析から、Chatworkは日本企業、特に中小企業の業務プロセスに適合した使いやすさと導入のしやすさに焦点を当てた差別化戦略をとっていることがわかります。

PESTEL分析

ビジネスチャットツール市場のマクロ環境をPESTEL分析で見ていきます。

Political(政治的要因):

- 機会:政府によるDX推進策

- 脅威:データローカライゼーション規制の強化

Economic(経済的要因):

- 機会:リモートワークの普及による需要増加

- 脅威:景気後退による企業のIT投資削減

Social(社会的要因):

- 機会:働き方改革の加速

- 脅威:伝統的なコミュニケーション文化の根強さ

Technological(技術的要因):

- 機会:AI・自動化技術の発展

- 脅威:技術進化のスピードに対応するための開発リソースの必要性

Environmental(環境的要因):

- 機会:ペーパーレス化によるESG評価の向上

- 脅威:サーバー運用によるカーボンフットプリント

Legal(法的要因):

- 機会:適切なデータプライバシー対応によるブランド信頼度向上

- 脅威:個人情報保護法強化による対応コスト増加

この分析から、全体的にビジネスチャットツール市場は追い風の環境にあると言えますが、特に法規制対応やセキュリティ面での対応が重要になっていることがわかります。

また、Chatworkの情報によると、ビジネスチャットツールの国内普及率は約19%で、その中でChatworkとSlackが約多くのシェアを持つとされています。残りの約80%は未開拓市場であり、今後の成長余地が大きいことを示しています。

3. ブランド競争力分析

SWOT分析

次に、Chatworkの競争力をSWOT分析で詳細に検討します。

Strengths(強み):

- 日本企業の業務フローに最適化されたUI/UX

- 中小企業でも導入しやすい価格設定

- タスク管理機能の充実

- 約740万ユーザーIDという顧客基盤

- 日本語によるきめ細かなカスタマーサポート

Weaknesses(弱み):

- スレッド機能の欠如による情報整理の難しさ(Chatworkの最も弱い箇所)

- グローバル市場での認知度の低さ

- 一部機能における競合他社との機能差

- 誤送信リスクなどのユーザー体験上の課題

- 企業規模に比した開発リソースの制約

Opportunities(機会):

- リモートワーク普及による需要増加

- 中小企業のDX推進による新規顧客獲得

- BPaaS(Business Process as a Service)への事業拡大

- AIやテクノロジーの活用による付加価値向上

- アジア市場への展開可能性

Threats(脅威):

- SlackやMicrosoft Teamsなどグローバル競合の日本市場強化

- 新興企業による低価格競争

- テクノロジー進化への対応遅れによる競争力低下

- セキュリティリスクの高まり

- 顧客ニーズの多様化による対応コスト増加

クロスSWOT戦略

SWOT分析から導き出される戦略を各象限ごとに整理します。

SO戦略(強みを活かして機会を最大化):

- 日本企業向けUI/UXの強みを活かし、リモートワーク需要を取り込む

- 中小企業へのアプローチ強化でDX推進市場を開拓

- 既存ユーザー基盤を活用したBPaaS事業の展開

WO戦略(弱みを克服して機会を活用):

- スレッド機能などの弱点を改善し、リモートワーク環境下での使いやすさを向上

- 新技術導入による機能強化で競合との差別化を図る

- 地域特化型アプローチでアジア市場への展開を模索

ST戦略(強みを活かして脅威に対抗):

- 日本企業への特化を強め、グローバル競合との差別化を明確化

- タスク管理などの強みとなる機能をさらに強化

- 中小企業向け価格体系の維持でコスト競争力を確保

WT戦略(弱みと脅威の両方を最小化):

- セキュリティ対策の強化によるリスク低減

- 外部パートナーシップによる開発リソース補完

- 機能の選択と集中による効率的な改善

Chatworkは特に中小企業向けの使いやすさと導入しやすさという強みを活かす戦略と、機能面での弱点を改善する戦略をバランスよく進めることが重要と考えられます。

Chatworkのポジショニングはメール/電話などの従来手段と高機能・高価格の海外製ツールの間に位置していることがわかります。この「手頃な価格で適度な機能」という中間的なポジションが、特に日本の中小企業に受け入れられている要因と考えられます。

4. 消費者心理と購買意思決定プロセス

オルタネイトモデル分析

次に、Chatworkを選択する顧客の心理プロセスを複数のパターンで分析します。

パターン1:中小企業の経営者・管理職

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 行動 | Chatworkを導入し、社内コミュニケーションツールとして採用する |

| きっかけ | リモートワーク導入の必要性、メールでのやり取りの非効率さを実感 |

| 欲求 | 業務効率を上げたい、社内コミュニケーションを活性化したい |

| 抑圧 | 高価なツールには投資できない、社員の抵抗感、導入の手間 |

| 報酬 | 業務効率の向上、情報共有の円滑化、コミュニケーションコストの削減 |

パターン2:ITツール導入担当者

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 行動 | 複数のツールを比較評価し、Chatworkを選択して社内展開する |

| きっかけ | 経営層からのDX推進指示、リモートワーク対応の要請 |

| 欲求 | 導入しやすく、社内に受け入れられるツールを選びたい |

| 抑圧 | 予算制約、セキュリティへの懸念、既存システムとの連携 |

| 報酬 | 評価される成果の創出、スムーズな導入による信頼獲得 |

パターン3:エンドユーザー(社員)

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 行動 | Chatworkを日常業務で積極的に活用する |

| きっかけ | 会社による導入、同僚からの招待 |

| 欲求 | 仕事を効率化したい、必要な情報を素早く得たい |

| 抑圧 | 新しいツールへの不安、使い方の学習コスト |

| 報酬 | 業務効率の向上、情報アクセスの迅速化、コミュニケーションの円滑化 |

これらの分析から、Chatworkは「使いやすさ」と「導入のしやすさ」が重要な選択要因になっていることがわかります。特に日本企業特有の意思決定プロセスや、中小企業の予算制約に対応したアプローチが功を奏しています。

本能的動機

Chatworkの選択にかかわる本能的動機を分析します。

生存本能に関連する要素:

- 業務効率化による時間と労力の節約(エネルギー保存本能)

- リスク管理とセキュリティ(安全確保本能)

- 情報の整理と検索可能性(資源確保本能)

生殖本能(社会的成功)に関連する要素:

- 組織内でのコミュニケーション能力向上(社会的地位向上)

- デジタルツール活用による先進性アピール(魅力の向上)

- チーム内での存在感(集団内での価値の証明)

8つの欲望に関連する要素:

- 安らぐ:シンプルで使いやすいUIによる心理的負担の軽減

- 進める:業務効率化による成長と進歩の促進

- 決する:タスク管理機能による主体的な業務コントロール

- 有する:情報やファイルの一元管理と所有感

- 属する:チームとのつながりや帰属意識の強化

- 高める:コミュニケーション能力や業務効率の向上による自己価値の向上

- 伝える:効率的なコミュニケーションチャネルの確保

- 物語る:チャットの履歴が組織の歴史として蓄積される感覚

Chatworkは特に「安らぐ」「進める」「決する」「属する」という欲望に強く訴求していると考えられます。シンプルで使いやすいUIで精神的負担を減らし(安らぐ)、業務効率化を促進し(進める)、タスク管理で主体性を高め(決する)、チームとのつながりを強化する(属する)ポイントが顧客心理に強く訴求しています。

この顧客感情変化チャートから、特に導入の容易さとタスク管理機能の活用時に顧客満足度が高いことがわかります。これはChatworkが「使いやすさ」と「業務効率化」という顧客の本能的欲求に効果的に応えていることを示しています。

5. ブランド戦略の解剖

Who/What/How分析

Chatworkのブランド戦略を顧客セグメントごとにWho/What/How分析で整理します。

セグメント1:中小企業の経営者・管理職

- Who(誰に): 効率的な経営を目指す中小企業の意思決定者

- Who(JOB): コスト効率よく社内コミュニケーションを改善したい

- What(便益): 手頃な価格で導入できる、直感的に使えるコミュニケーションツール

- What(独自性): 日本企業の業務フローに最適化された使いやすさ

- How(プロダクト): シンプルなUI、タスク管理機能、ファイル共有機能

- How(コミュニケーション): コスト効率と業務改善に焦点を当てたメッセージング

- How(場所): ウェブサイト、ビジネスセミナー、展示会

- How(価格): フリープラン+段階的な価格設定、中小企業向け料金体系

このセグメントに対しては、「コスト効率の良いDX推進ツール」としてのポジショニングが効果的です。導入のしやすさと使いやすさを強調することで、IT投資に慎重な中小企業経営者の心理的障壁を下げています。

セグメント2:IT/DX推進担当者

- Who(誰に): 企業内でのIT導入やDX推進を担当する責任者

- Who(JOB): スムーズに社内採用される、安全性の高いツールを導入したい

- What(便益): 導入が容易で、社内の抵抗が少ないコミュニケーションツール

- What(独自性): 日本語サポートの充実、セキュリティ対策

- How(プロダクト): 管理機能、セキュリティ設定、API連携

- How(コミュニケーション): 導入事例、セキュリティ認証、技術サポート

- How(場所): 専門メディア、IT関連セミナー、ダイレクトセールス

- How(価格): 企業規模に応じた段階的価格、ボリュームディスカウント

このセグメントに対しては、「安全で導入しやすいコミュニケーションインフラ」としてのポジショニングが効果的です。特に日本企業特有のセキュリティ要件や導入プロセスへの配慮が差別化要因となっています。

セグメント3:一般ユーザー(社員)

- Who(誰に): 効率的に業務をこなしたい社員

- Who(JOB): 円滑にコミュニケーションを取り、タスクを管理したい

- What(便益): 直感的に使える、業務効率を高めるコミュニケーションツール

- What(独自性): シンプルで学習コストが低いUI/UX

- How(プロダクト): モバイル対応、通知機能、タスク管理

- How(コミュニケーション): 使い方ガイド、チュートリアル、ユーザーコミュニティ

- How(場所): 社内研修、オンラインヘルプ、SNS

- How(価格): 一般ユーザーは価格決定に関与しないため該当なし

このセグメントに対しては、「シンプルで効率的な業務ツール」としてのポジショニングが効果的です。特に学習コストの低さと直感的な操作性が、ユーザー採用の鍵となっています。

成功要因の分解

Chatworkの成功を支える要因を詳細に分解します。

ブランドポジショニングの特徴

Chatworkは「シゴトがはずむ」というブランドメッセージに象徴されるように、業務効率化と活気あるコミュニケーションを中心としたポジショニングを取っています。特に以下の要素が特徴的です:

- 日本企業向けに最適化された使いやすさ

- 中小企業でも導入しやすい価格と簡便性

- シンプルだが必要十分な機能セット

- 業務効率化を通じた働き方改革の支援

この「シンプルで使いやすく、手頃な価格」というポジショニングは、他の海外発高機能ツールとの明確な差別化につながっています。

コミュニケーション戦略の特徴

Chatworkのコミュニケーション戦略の特徴は以下の通りです:

- 導入事例を多用した実用性のアピール

- 業種別の活用シーンの具体的提示

- 無料トライアルを促進するフリーミアムモデル

- セミナーやウェビナーを通じた啓蒙活動

- SNSやオウンドメディアでの情報発信

特にプロダクト主導成長(PLG)戦略を採用し、製品自体の使いやすさを通じて口コミやアップグレードを促進している点が特徴的です。

価格戦略と価値提案の整合性

Chatworkの価格戦略は、顧客の成長に合わせた段階的なアプローチを取っています:

- 無料プラン:小規模チームや試用目的のユーザー向け

- ビジネスプラン:中小企業向けの標準的な機能セット

- エンタープライズプラン:大企業向けの高度なセキュリティや管理機能

この価格戦略は「まずは無料で使ってみる → 便利さを実感 → 有料プランへアップグレード」という顧客の自然な導入フローに沿っており、価値提案との高い整合性を示しています。

カスタマージャーニー上の差別化ポイント

- 認知段階:日本語による豊富な情報提供

- 検討段階:無料プランによる試用障壁の低さ

- 導入段階:シンプルな設定と直感的なUI

- 活用段階:タスク管理などの業務効率化機能

- 拡大段階:社内他部署や取引先への招待機能

- ロイヤル化:コミュニティ形成と利用習慣の確立

特に導入段階の容易さと、活用段階での業務効率化体験が、競合との大きな差別化要因となっています。

顧客体験(CX)設計の特徴

Chatworkの顧客体験設計では以下の要素が重視されています:

- シンプルで直感的なUI/UX

- 日本語による完全サポート

- 段階的な機能の学習と発見

- 社内外のコミュニケーションの一元化

- タスク管理と情報共有の統合

特に「使う前からわかりやすい」デザインと、導入後すぐに効果を実感できる体験設計が、競合製品からの乗り換えや新規導入の障壁を下げています。

このカスタマージャーニーから、無料トライアルから有料化、そしてロイヤルユーザーへの育成という流れがChatworkの成長戦略の核心であることがわかります。特に既存ユーザーからの紹介による新規顧客獲得が重要な成長エンジンとなっています。

見えてきた課題

Chatworkの現状分析から、以下のような課題と対策が考えられます。

外部環境からくる課題と対策:

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| グローバル競合の機能強化 | 日本企業特化の差別化を強化、独自機能の開発加速 |

| セキュリティリスクの高まり | セキュリティ認証取得、機能強化、透明性の高い情報開示 |

| テクノロジーの急速な進化 | AIなど新技術の戦略的導入、開発体制の強化 |

| 法規制の変化 | コンプライアンス体制の強化、早期対応による差別化 |

| リモートワーク定着後の差別化難化 | 単なるチャットから業務プロセス効率化へのシフト |

内部環境からくる課題と対策:

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 機能面での競合との差 | スレッド機能など顧客ニーズの高い機能の優先的開発 |

| 開発リソースの制約 | 優先順位の明確化、外部パートナーシップの活用 |

| 中小企業依存のビジネスモデル | BPaaSなど新事業領域への戦略的拡大 |

| グローバル展開の遅れ | アジア市場を中心とした段階的国際化戦略 |

| ブランド認知の地域偏り | マーケティング強化、地域特化型アプローチの採用 |

中期的に見ると、Chatworkは単なるコミュニケーションツールから、より包括的な業務プロセス効率化プラットフォームへと進化する必要があります。2024年7月の社名変更(Chatwork株式会社からkubell株式会社へ)を皮切りに、BPaasの事業を強化していることからも、この戦略的方向転換を象徴していると考えられます。

6. 結論:選ばれる理由の統合的理解

Chatworkが日本市場で選ばれる理由を総合的に見ると、以下の要素が浮かび上がります。

消費者にとっての選択理由

機能的側面:

- 日本企業の業務フローに適合した使いやすいUI/UX

- タスク管理と情報共有の統合による業務効率化

- シンプルで直感的な操作性による学習コストの低さ

- セキュリティと信頼性の両立

感情的側面:

- 日本企業向けサービスへの親近感と安心感

- 導入の容易さによる心理的負担の軽減

- タスク管理による達成感と満足感

- 国産サービスへの信頼感

社会的側面:

- チームコミュニケーションの活性化

- 「シゴトがはずむ」体験の共有

- 組織内での情報共有の民主化

- DX推進による先進的組織イメージの獲得

これらの選択理由は、Chatworkが「使いやすさ」「日本企業への最適化」「導入のしやすさ」という3つの価値を核にしていることを示しています。

市場構造におけるブランドの独自ポジション

Chatworkは市場において以下のような独自のポジションを確立しています:

- 「ちょうどいい」ポジショニング:高機能・高価格なグローバル製品と、低機能・低価格な国内製品の間の絶妙なポジション

- 「日本企業最適化」の徹底:日本企業の業務フローや意思決定プロセスへの深い理解と適応

- 「中小企業DXの伴走者」:特に中小企業のDX推進に特化したアプローチとサポート

- 「コミュニケーションからBPaaSへ」:単なるコミュニケーションツールから業務プロセス効率化への展開

この独自ポジションは、Chatworkが市場の特定セグメント(特に日本の中小企業)において強力な競争優位性を持つことを可能にしています。

競合との明確な差別化要素

Chatworkの主要な差別化要素は以下の通りです:

- 日本語サポートの充実:日本語による完全なサポート体制と、日本企業の文化に対する深い理解

- タスク管理機能の統合:チャットとタスク管理の緊密な統合によるシームレスな業務フロー

- 適正な価格設定:中小企業でも採用しやすい段階的な価格体系

- シンプルなUI/UX:過剰な機能ではなく、必要十分な機能を直感的に使えるデザイン

- 国産サービスとしての信頼性:日本国内のセキュリティ要件への対応と信頼性

これらの差別化要素は、特に国内中小企業市場において競合に対する明確なアドバンテージとなっています。

持続的な競争優位性の源泉

Chatworkが持続的な競争優位性を維持できる源泉として、以下の要素が挙げられます:

- 顧客基盤:約600万ユーザーIDという国内最大級の顧客基盤

- ネットワーク効果:既存ユーザーの社内外への広がりによる自然成長

- 日本企業文化への深い理解:海外競合が容易に模倣できない文化的適合性

- プロダクト主導成長(PLG)戦略:製品の使いやすさ自体がマーケティング効果を生む好循環

- 中小企業向けビジネスモデル最適化:規模の小さな企業でも導入・維持しやすい設計

これらの要素がChatworkの持続的な競争優位性を支え、市場での選ばれる理由となっています。

この図は、Chatworkが選ばれる理由の構造を視覚化したものです。日本企業文化への適合と適正価格設定が、使いやすさと導入のしやすさにつながり、これらと業務効率化や安心感が組み合わさることで、総合的な選択理由を形成しています。

7. マーケターへの示唆

Chatworkの成功から、他業界のマーケターも学べる普遍的な知見があります。

再現可能な成功パターン

- 文化的適合性の最大化

- 地域文化や業界文化に深く適合した製品・サービス設計

- ローカライズではなく、根本的な文化的適合性の追求

- 具体例:Chatworkの日本企業向け業務フロー最適化

- 「ちょうどいい」ポジショニング戦略

- 高機能・高価格と低機能・低価格の間の最適ポジション

- 必要十分な機能と手頃な価格のバランス

- 具体例:Chatworkの中小企業向け機能・価格設定

- フリーミアム+PLG(プロダクト主導成長)モデル

- 無料版で価値を体験させ、有料版へ自然に誘導

- 製品自体の使いやすさがマーケティングとなる設計

- 具体例:Chatworkの無料プランから有料プランへの導線

- セグメント特化戦略

- 特定市場セグメントへの徹底的な最適化

- 大手競合が十分にカバーしていないニッチの開拓

- 具体例:Chatworkの中小企業特化アプローチ

- 段階的成長モデル

- 顧客の成長に合わせたサービス拡大

- 単機能からプラットフォームへの段階的発展

- 具体例:ChatworkのBPaaS(Business Process as a Service)への展開

業界・カテゴリーを超えて応用できる原則

- 文化的コンテキストの重要性

- どんな製品・サービスも特定の文化的コンテキストで使われる

- 単なる翻訳を超えた文化的適合が差別化の源泉となる

- 応用例:金融サービス、教育サービス、健康サービスなど

- 導入障壁の最小化

- 新サービス採用の最大の障壁は「始める」ステップ

- トライアルの容易さ、初期設定の簡便さが普及の鍵

- 応用例:SaaS全般、モバイルアプリ、家電製品など

- 既存行動パターンの活用

- 全く新しい行動を求めるよりも既存パターンを活用

- 学習コストの低減が採用率を高める

- 応用例:決済サービス、コミュニケーションツール、家事支援サービスなど

- 段階的価値提案の設計

- 顧客の成長段階に合わせた価値提案の階層化

- 初期採用から高度活用までの明確なパス設計

- 応用例:教育サービス、フィットネスアプリ、生産性ツールなど

- ネットワーク効果の構築

- ユーザー間の相互作用が価値を高める設計

- 自発的な紹介が生まれるインセンティブ設計

- 応用例:マッチングサービス、SNS、マーケットプレイスなど

この図は、Chatworkの成功から抽出された普遍的な原則が、どのように持続的競争優位につながるかを示しています。これらの原則は業界を問わず応用可能な戦略的知見です。

実践のためのフレームワーク

Chatworkの事例から学んだ知見を自社に応用するためのフレームワークを以下に提案します。

1. 文化的適合性分析

- 自社製品・サービスが使われる文化的コンテキストの徹底分析

- 競合との文化的適合性の差異の明確化

- 文化的適合性を高めるための具体的施策の立案

2. 採用障壁マッピング

- 顧客の製品・サービス採用における障壁の洗い出し

- 各障壁の重要度と対応可能性の評価

- 最も影響の大きい障壁から優先的に対策を実施

3. 段階的価値提案設計

- 顧客関係の各段階(認知→検討→導入→活用→推奨)での価値提案の明確化

- 段階間の自然な移行を促す要素の設計

- 各段階での顧客満足度測定と改善サイクルの確立

4. セグメント最適化戦略

- 自社製品・サービスが最も強みを発揮できる市場セグメントの特定

- セグメント特有のニーズに合わせた製品・サービスの最適化

- セグメント特化型マーケティングコミュニケーションの展開

5. ネットワーク効果強化計画

- 製品・サービスにおけるネットワーク効果の可能性の検討

- ユーザー間の相互作用を促進する機能の設計・強化

- 自発的紹介が生まれるインセンティブ構造の構築

これらのフレームワークを活用することで、Chatworkの成功要素を自社の文脈に適応させ、競争優位性を構築することが可能になります。

まとめ

Chatworkが日本市場で選ばれる主な理由を総括すると、以下のポイントが挙げられます:

- 日本企業文化への深い適合:日本企業特有の業務フローやコミュニケーションスタイルに最適化されたUI/UXが、導入障壁を下げ、使いやすさを実現している

- 「ちょうどいい」価格と機能のバランス:中小企業のニーズと予算に合わせた適切な機能セットと価格設定が、幅広い採用を可能にしている

- 段階的な導入と成長の促進:無料プランからのスムーズな始め方と、段階的な価値提供が、顧客の成長に合わせた長期的関係構築を実現している

- タスク管理との統合による業務効率化:単なるコミュニケーションツールを超えた、業務効率化プラットフォームとしての価値提供が差別化要因となっている

- プロダクト主導成長(PLG)戦略:使いやすさと価値実感が自然な拡散を生み出す設計が、持続的な成長エンジンとなっている

これらの要素は、単独ではなく相互に連携し合うことで、Chatworkの競争優位性を形成しています。特に、グローバルなテクノロジートレンドと日本特有の文化的要素を巧みに融合させた戦略が、成功の鍵となっています。

他業界のマーケターにとっても、自社製品・サービスの文化的適合性を高め、顧客の採用障壁を下げ、段階的な価値提供を設計するというアプローチは、広く応用可能な戦略的知見と言えるでしょう。

重要なのは、単に機能や価格で競争するのではなく、顧客の文化的コンテキストや行動パターンを深く理解し、そこに最適化されたエクスペリエンスを提供することです。Chatworkの成功事例は、この原則の有効性を明確に示しています。