はじめに

「施策を打っても売上が伸びない」「競合に顧客を奪われ続けている」「マーケティング予算を増やしても成果が出ない」

こんな悩みを抱えているマーケターの方、多いんじゃないでしょうか。実は、事業がうまくいかない理由って、表面的な問題の奥に根本的な構造的課題が隠れていることがほとんどなんです。

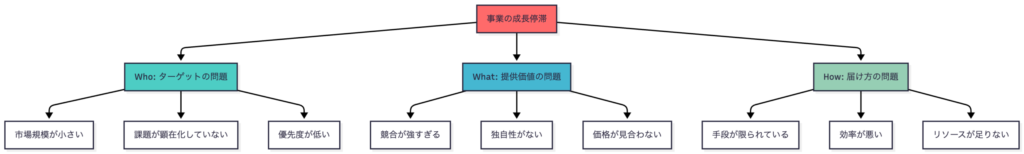

多くの企業が「広告を出せば売れる」「機能を追加すれば選ばれる」と考えがちですが、それは対症療法に過ぎません。事業の成長を阻む本質的な問題は、マーケティングの基本であるWho(誰に)、What(何を)、How(どう届けるか)の3つの要素のどこかに必ず存在しています。

本記事では、事業がうまくいかない理由をこの3つの観点から徹底的に分解し、それぞれの問題に対する本質的な解決策を提示します。最後には自社の事業をすぐにチェックできる診断シートも用意していますので、ぜひ実践に活かしてください。

事業がうまくいかない根本原因

事業の成長が止まる、もしくは衰退する理由は複雑に見えますが、実はシンプルな構造で説明できます。それが「顧客に選ばれる確率」の低さです。

どんな事業も、最終的には「ターゲット顧客が自社を選ぶ確率×ターゲット顧客の数×購買頻度」で売上が決まります。この掛け算のどこかに問題があれば、当然売上は伸びません。

この構造を整理すると、以下の3つの領域に課題が集約されます。

| 領域 | 本質的な問題 | 結果として起こること |

|---|---|---|

| Who(誰に) | ターゲット選定の誤り | そもそも売る相手がいない、少ない、または優先度が低い |

| What(何を) | 提供価値の不足 | 競合に負ける、選ばれる理由がない |

| How(どう届けるか) | 届け方の非効率 | ターゲットに情報が届かない、コストが見合わない |

これらは独立した問題ではなく、相互に関連しています。Whoが間違っていればWhatもHowも無駄になりますし、Whatに魅力がなければHowをいくら工夫しても選ばれません。

それでは、それぞれの領域で具体的にどんな問題が起こり、どう解決すればいいのかを見ていきましょう。

Who(ターゲット)の問題と解決策

Who領域で起こる5つの致命的な問題

Whoの選定ミスは、事業失敗の最も根本的な原因です。どれだけ優れた商品やマーケティング施策を用意しても、ターゲット選定が間違っていれば全てが水の泡になります。

| 問題 | 具体例 | なぜ危険か |

|---|---|---|

| ターゲットが少なすぎる | ニッチすぎる市場を狙っている | 事業の成長上限が低く、スケールしない |

| ターゲットが減少傾向 | 衰退産業や高齢化市場 | 将来的に市場自体が縮小し、投資回収できない |

| 課題が顕在化していない | 潜在ニーズはあるが自覚されていない | 顧客教育に膨大なコストと時間がかかる |

| 解決の優先度が低い | 重要度が低い「あったらいいね」程度の課題 | 購買につながらない、後回しにされる |

| 複数の条件を満たす人が少ない | ターゲット条件を絞りすぎている | TAM(獲得可能な市場規模)が極端に小さくなる |

解決策:ターゲットの再定義と優先順位付け

1. 市場規模の正確な把握

まず、自社のターゲット市場が本当に十分な規模なのかを数値で確認しましょう。

実践ステップ:

- TAM(Total Addressable Market):理論上の最大市場規模を算出

- SAM(Serviceable Available Market):実際にアプローチ可能な市場規模

- SOM(Serviceable Obtainable Market):現実的に獲得できる市場規模

| 指標 | 計算方法 | 目安 |

|---|---|---|

| TAM | ターゲットとなる全顧客数 × 平均単価 | 数百億円以上が理想(B2C) |

| SAM | TAM × 地域/チャネルでの到達率 | TAMの20-40% |

| SOM | SAM × 現実的な市場シェア目標 | SAMの5-10%(初期) |

もしSOMが自社の目標売上に達しない場合は、ターゲットを広げるか、別の市場を検討する必要があります。

2. 課題の顕在度チェック

ターゲットが「自分に問題がある」と認識しているかどうかは、マーケティングコストに直結します。

顕在度の見極め方:

顕在度が低い市場では、顧客教育に膨大なコストがかかります。スタートアップや予算が限られている企業は、顕在度が高い市場から攻めるのが鉄則です。

3. 優先度の評価

課題が顕在化していても、優先度が低ければ購買には至りません。

優先度評価の3要素:

| 要素 | チェックポイント | 高優先度の例 |

|---|---|---|

| 緊急度 | 今すぐ解決しないと困るか | システム障害、法令対応 |

| 重要度 | ビジネスや生活に大きな影響があるか | 売上向上、健康問題 |

| 代替手段の有無 | 他に解決方法がないか | 独占市場、特許技術 |

優先度を上げるには、緊急度や重要度を高める訴求が必要です。たとえば「今なら〇〇」という限定性や、「放置すると〇〇のリスク」という危機感の醸成が有効です。

4. ターゲットを広げる戦略

ターゲットが少なすぎる場合、以下の方法で拡大を検討しましょう。

拡大の4つの方向性:

| 方向性 | 具体的施策 | 注意点 |

|---|---|---|

| 隣接市場への展開 | 類似ニーズを持つ別のセグメントへ | 既存の強みが活かせるか確認 |

| 用途の拡張 | 新しい使い方や場面を提案 | 製品特性と矛盾しないか |

| 地理的拡大 | 新しいエリアへの進出 | 地域特性の違いに注意 |

| 価格帯の変更 | 低価格版や高価格版の投入 | ブランドイメージへの影響 |

ただし、闇雲にターゲットを広げるとブランドが希薄化します。Who/What/Howの一貫性を保ちながら、優先順位をつけて段階的に拡大することが重要です。

5. 衰退市場からの撤退判断

市場が縮小傾向にある場合、早めの判断が必要です。

撤退を検討すべきサイン:

- 市場全体が年率5%以上縮小している

- 主要プレイヤーが次々と撤退している

- 規制強化や技術革新で市場構造が激変している

- 投資回収に10年以上かかる見込み

撤退は決して失敗ではありません。リソースを成長市場に集中させる戦略的判断です。

What(提供価値)の問題と解決策

What領域で起こる4つの深刻な問題

Whatの問題は「選ばれない理由」に直結します。ターゲットは存在するのに、なぜか自社が選ばれない。その原因はこの領域にあります。

| 問題 | 具体例 | なぜ選ばれないか |

|---|---|---|

| 強い競合の存在 | 圧倒的なシェアを持つ大手企業がいる | ブランド力、資本力で勝てない |

| 独自性の欠如 | 競合と差別化できていない | 「わざわざ選ぶ理由」がない |

| 自社よがりの独自性 | 顧客が求めていない機能で差別化 | 価値を感じてもらえない |

| 価格と価値の不一致 | 提供価値に対して価格が高すぎる | コスパが悪いと判断される |

解決策:選ばれる理由の明確化と強化

1. 競合分析とポジショニング

強い競合がいる市場では、真正面からぶつかるのは得策ではありません。戦わずに勝つポジショニングを見つけましょう。

競合分析の3ステップ:

ステップ1:競合の強みと弱みを洗い出す

| 競合企業 | 強み | 弱み | 狙えるポジション |

|---|---|---|---|

| A社 | ブランド力、全国展開 | 価格が高い、対応が遅い | 低価格、スピード |

| B社 | 技術力、カスタマイズ性 | 操作が複雑、サポート弱い | 使いやすさ、手厚いサポート |

| C社 | 低価格、豊富な機能 | 品質が不安定 | 高品質、安心感 |

ステップ2:顧客が重視する要素を特定

顧客インタビューやアンケートで、購買決定に最も影響する要素を特定します。

ステップ3:競合の弱みと顧客ニーズが交わる領域を攻める

これが自社の「勝てるポジション」です。

2. 真の独自性の構築

独自性は「他社と違う」だけでは不十分です。顧客が求めていて、かつ他社が提供できないものでなければ意味がありません。

独自性の3要件:

| 要件 | 説明 | チェック方法 |

|---|---|---|

| 顧客が求める | ターゲットの課題解決に直結する | 「これがないと困る」と言われるか |

| 他社が真似できない | 技術、ノウハウ、ネットワーク等の障壁がある | 簡単に模倣されないか |

| 自社が継続できる | コストや体制的に持続可能 | 赤字にならないか、疲弊しないか |

独自性を作る7つの切り口:

| 切り口 | 具体例 | 適用場面 |

|---|---|---|

| 機能・性能 | 業界最速、最高精度 | 技術力がある企業 |

| 価格 | 圧倒的な低価格 | スケールメリットがある |

| 利便性 | 即日配送、24時間対応 | オペレーション力がある |

| デザイン・体験 | 使いやすさ、美しさ | UX/UIに強みがある |

| 専門特化 | 特定業界に特化 | ドメイン知識が深い |

| ブランド・共感 | 理念やストーリー | 熱狂的なファンを作れる |

| エコシステム | プラットフォーム、ネットワーク効果 | 多面市場を構築できる |

重要なのは、複数の要素を組み合わせることです。1つだけでは真似されやすいですが、2つ3つと組み合わせることで模倣困難性が高まります。

3. 顧客視点での価値訴求

「自社よがりの独自性」に陥らないためには、徹底的に顧客視点で考える必要があります。

顧客視点チェックリスト:

| チェック項目 | 良い例 | 悪い例 |

|---|---|---|

| 便益の説明 | 「作業時間が50%削減できます」 | 「最新のAI技術を搭載」 |

| 顧客の言葉 | 「もう手作業には戻れない」 | 「革新的なソリューション」 |

| 具体性 | 「月間100時間の工数削減」 | 「業務効率化を実現」 |

| 証拠 | 「導入企業の95%が満足」 | 「高品質なサービス」 |

顧客は機能ではなくベネフィット(得られる価値)を買っています。「〇〇ができる」ではなく「〇〇が実現できる」と伝えましょう。

4. 価格戦略の最適化

価格に対して価値が小さい場合、以下の選択肢があります。

価格問題の解決策:

| 戦略 | 内容 | 適用条件 |

|---|---|---|

| 価格を下げる | コスト削減、薄利多売 | 競合より明確に劣っている場合 |

| 価値を高める | 付加価値を追加、サービス向上 | まだ提供できる価値がある場合 |

| 価値を伝える | マーケティング強化、見せ方改善 | 価値が伝わっていないだけの場合 |

| ターゲットを変える | より高単価を許容する層へ | 現在のターゲットに無理がある場合 |

価格を下げるのは最終手段です。まずは価値の伝え方と実際の価値の向上を試みましょう。

価格設定の黄金比:

LTV(顧客生涯価値)がCAC(顧客獲得コスト)の3倍以上になるように設計するのが理想です。これを下回ると事業の持続可能性が危うくなります。

How(届け方)の問題と解決策

How領域で起こる3つの効率性の問題

Whoも Whatも正しいのに売れない。そんな時はHowに問題があります。

| 問題 | 具体例 | なぜ非効率か |

|---|---|---|

| 手段が限られている | オフライン販売のみ、紹介のみ | ターゲットに届かない、成長が遅い |

| 効率が悪い | LTV/CACが3未満 | 獲得コストが回収できない |

| 人的リソース不足 | 手法はあるが回せる人がいない | 機会損失が発生し続ける |

解決策:効率的な顧客接点の構築

1. コミュニケーション手段の多様化

ターゲットに届く手段は一つではありません。複数のチャネルを組み合わせることで、リーチと効率を最大化します。

主要なコミュニケーション手段:

| カテゴリ | 手段 | メリット | デメリット | 適合する商材 |

|---|---|---|---|---|

| デジタル広告 | Google/SNS広告 | 即効性、測定可能 | コスト高騰傾向 | 短期決断型商品 |

| SEO/コンテンツ | オウンドメディア | 長期資産、信頼構築 | 効果まで時間 | 検討期間が長い商品 |

| SNS運用 | Instagram/X等 | 双方向、ファン化 | 運用負荷大 | ライフスタイル商品 |

| 営業活動 | インサイドセールス | 高額商材に強い | 人件費高い | B2B、高単価商材 |

| 紹介・口コミ | リファラル施策 | 信頼性高、低コスト | スケールしにくい | 高満足度が前提 |

| イベント | セミナー、展示会 | 濃い関係構築 | 効率は低い | 関係性重視の商材 |

チャネル選定の基準:

- ターゲットが普段使っているメディアか

- 自社の強みを活かせるチャネルか

- 投資対効果が見込めるか

- 継続的に運用できる体制があるか

2. マーケティング効率の改善

LTV/CACが3未満の場合、ビジネスモデルに問題があります。

効率改善の3つのアプローチ:

①CACを下げる(獲得コスト削減)

| 施策 | 内容 | 効果の大きさ |

|---|---|---|

| ターゲティング精度向上 | 購入確率の高い層に絞る | 大 |

| CVR改善 | LP最適化、EFO改善 | 中 |

| オーガニック流入強化 | SEO、SNS、PR活動 | 大(長期) |

| 紹介プログラム | 既存顧客からの紹介促進 | 中 |

②LTVを上げる(顧客生涯価値向上)

| 施策 | 内容 | 効果の大きさ |

|---|---|---|

| 継続率向上 | オンボーディング強化、カスタマーサクセス | 大 |

| アップセル・クロスセル | 上位プランや関連商品の提案 | 中 |

| 単価向上 | 価値向上による値上げ | 中 |

| 購買頻度向上 | リマインド、定期購入促進 | 小〜中 |

③効率の良いチャネルへのシフト

全てのチャネルを均等に投資するのではなく、ROIの高いチャネルに集中投資します。

3. 人的リソースの最適化

「やるべきことはわかっているが、人が足りない」という問題への対処法です。

リソース問題の解決策:

| アプローチ | 具体策 | 向き不向き |

|---|---|---|

| 自動化・ツール活用 | MA、CRM、チャットボット等 | 定型業務に向く |

| 外注・業務委託 | 専門業者、フリーランス活用 | 専門性が高い業務 |

| 優先順位の厳選 | 20%の施策に80%の成果 | リソース極小の場合 |

| 採用強化 | マーケター・セールスの増員 | 長期的な体制構築 |

優先順位付けのフレームワーク:

全ての施策を同時に実行する必要はありません。インパクトの大きさ×実行の容易さで優先度をつけましょう。

| 優先度 | インパクト | 実行難易度 | 対応 |

|---|---|---|---|

| 最優先 | 大 | 低 | すぐ実行 |

| 優先 | 大 | 高 | リソース確保して実行 |

| 検討 | 小 | 低 | 余裕があれば |

| 後回し | 小 | 高 | 基本やらない |

問題の相互関係と改善の順序

Who/What/Howの問題は独立して存在するのではなく、相互に影響し合っています。改善の順序を間違えると、努力が無駄になることもあります。

改善の黄金ルート

改善の順序:

- Who の確認(最優先):ターゲットが間違っていたら全てが無駄になります

- What の強化:選ばれる理由がなければ、どう届けても売れません

- How の最適化:WhoとWhatが固まってから、効率的な届け方を追求します

この順序を守らないと、「効率の良い無駄打ち」になってしまいます。

典型的な失敗パターン

| 失敗パターン | 何が間違っているか | 正しいアプローチ |

|---|---|---|

| 広告を増やせば売れる | Whoが少ない、Whatが弱いまま | Who/Whatを先に fix |

| 機能を増やせば選ばれる | 顧客が求めていない独自性 | 顧客インタビューで検証 |

| 値下げすれば売れる | 根本的な価値不足 | What の魅力向上が先 |

| SNSで話題になれば | ターゲットと手段がズレている | Whoの行動に合わせる |

実践的な改善アプローチ

ここまでの内容を踏まえて、実際に自社の事業を改善するためのステップを示します。

ステップ1:現状の棚卸し

まず、自社の Who/What/How を明文化しましょう。

記入テンプレート:

| 要素 | 現状 | 根拠・確信度 |

|---|---|---|

| Who:誰 | (例)30代の共働き夫婦 | 顧客データで確認済み |

| Who:Job | (例)時短で栄養ある食事を用意したい | インタビュー10名実施 |

| What:便益 | (例)15分で本格的な料理が完成 | 測定済み |

| What:独自性 | (例)管理栄養士監修のレシピ | 競合A社にはない |

| How:手段 | (例)Instagram広告、SEO | 実施中 |

| How:効率 | (例)LTV/CAC = 2.5 | 直近3ヶ月平均 |

ステップ2:問題の特定

現状を整理したら、どこに問題があるかを特定します。

問題特定の質問リスト:

Who について

- ターゲット市場は年率何%成長しているか?(もしくは縮小しているか)

- ターゲットのうち、課題を認識している割合は何%か?

- その課題は、ターゲットにとって上位何番目の優先事項か?

What について

- 競合と比較して、明確に勝っている点は何か?(最低3つ)

- 顧客は「なぜ自社を選んだか」を明確に説明できるか?

- 価格に見合う価値を提供できていると顧客は感じているか?

How について

- LTV/CAC は3以上か?

- 主要チャネルのCPAは改善傾向か?

- リソース不足で実行できていない施策はあるか?

ステップ3:優先課題の決定

全ての問題を同時に解決することはできません。インパクトの大きさと実現可能性で優先順位をつけます。

優先度マトリクス:

| 課題 | インパクト | 実現性 | 優先度 | 推奨アクション |

|---|---|---|---|---|

| ターゲット市場が縮小 | 大 | 低 | 高 | 新市場の探索 |

| 独自性が不明確 | 大 | 中 | 高 | ポジショニング見直し |

| LTV/CAC = 2.5 | 中 | 高 | 中 | CAC削減施策 |

| SNS運用が手薄 | 小 | 高 | 低 | 後回し or 外注 |

ステップ4:施策の実行と検証

優先課題に対して、具体的な施策を実行します。

実行フォーマット:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 課題 | (例)ターゲット市場が縮小傾向 |

| 仮説 | 隣接市場の〇〇層にも同じニーズがあるのでは |

| 施策 | 新ターゲット向けのLP作成とテスト広告 |

| 成功指標 | CVR 2%以上、CPA 5,000円以下 |

| 期限 | 1ヶ月後 |

| 担当 | 〇〇 |

検証のポイント:

- 小さく始める(最小限のリソースで仮説検証)

- 数字で判断する(感覚ではなくデータで)

- 学びを次に活かす(失敗も成功も、なぜそうなったかを言語化)

まとめ:Key Takeaways

事業がうまくいかない理由とその解決策について、Who/What/Howの観点から解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。

事業成長を阻む根本原因

- 問題は必ず Who/What/How のどこかに存在する

- 表面的な対症療法ではなく、構造的な課題を見極めることが重要

- Who→What→How の順で改善しないと、努力が無駄になる

Who(ターゲット)で重要なこと

- 市場規模と成長性を数値で確認する(TAM/SAM/SOM)

- 課題の顕在度と優先度を見極める

- ターゲットが少なすぎる場合は、拡大戦略を検討する

- 衰退市場からは早めに撤退する勇気も必要

What(提供価値)で重要なこと

- 競合の弱みと顧客ニーズが交わる領域を攻める

- 独自性は「顧客が求める × 他社が真似できない × 自社が継続できる」の3要件を満たす

- 自社よがりにならず、徹底的に顧客視点で価値を定義する

- 価格を下げる前に、価値の伝え方と実際の価値向上を試みる

How(届け方)で重要なこと

- 複数のチャネルを組み合わせ、リーチと効率を最大化する

- LTV/CAC は最低3以上を目指す

- 効率の良いチャネルに集中投資し、スケールさせる

- 人的リソースが限られている場合は、自動化と優先順位の厳選で対応

改善を成功させる3原則

- Who→What→Howの順で改善する(順序を間違えない)

- 小さく始めて早く検証する(大きな賭けはしない)

- 数字で判断し、学びを蓄積する(感覚に頼らない)

最後に、マーケティングの本質を忘れないでください。それは**「顧客から選ばれ続ける仕組みを作ること」**です。Who/What/Howを明確にし、それぞれの課題を一つずつ解決していけば、必ず事業は前進します。

自社事業チェックシート

最後に、自社の事業をすぐに診断できるチェックシートを用意しました。各項目について「はい」「いいえ」で回答し、点数を集計してください。

Who(ターゲット)の健全性チェック

| No. | チェック項目 | はい | いいえ | 点数 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ターゲット市場は年率5%以上成長している(もしくは横ばい) | □ | □ | /1 |

| 2 | TAM(理論上の市場規模)を具体的な数値で把握している | □ | □ | /1 |

| 3 | SOM(獲得可能な市場)が目標売上の5倍以上ある | □ | □ | /1 |

| 4 | ターゲットの50%以上が課題を認識している | □ | □ | /1 |

| 5 | その課題は、ターゲットにとって上位3位以内の優先事項である | □ | □ | /1 |

| 6 | 複数のターゲットセグメントを特定できている | □ | □ | /1 |

| 7 | ターゲット像を社内で共通認識として持てている | □ | □ | /1 |

Whoスコア: /7点

- 6-7点:優良。ターゲット選定は適切です

- 4-5点:要注意。一部見直しが必要です

- 0-3点:危険。ターゲットの再定義を最優先で

What(提供価値)の健全性チェック

| No. | チェック項目 | はい | いいえ | 点数 |

|---|---|---|---|---|

| 8 | 競合との差別化ポイントを3つ以上明確に説明できる | □ | □ | /1 |

| 9 | その差別化ポイントは顧客インタビューで検証済みである | □ | □ | /1 |

| 10 | 顧客は「なぜ自社を選んだか」を具体的に説明できる | □ | □ | /1 |

| 11 | 独自性は他社が6ヶ月以内に真似できないものである | □ | □ | /1 |

| 12 | 顧客の80%以上が価格に見合う価値を感じている | □ | □ | /1 |

| 13 | NPS(推奨度)が業界平均以上である | □ | □ | /1 |

| 14 | 提供価値とその根拠を社内で共通認識として持てている | □ | □ | /1 |

Whatスコア: /7点

- 6-7点:優良。提供価値は十分魅力的です

- 4-5点:要改善。独自性の強化が必要です

- 0-3点:危険。根本的な価値の見直しを

How(届け方)の健全性チェック

| No. | チェック項目 | はい | いいえ | 点数 |

|---|---|---|---|---|

| 15 | LTV(顧客生涯価値)がCAC(獲得コスト)の3倍以上ある | □ | □ | /1 |

| 16 | 複数のコミュニケーション手段を活用している | □ | □ | /1 |

| 17 | 各チャネルのROIを定期的に測定している | □ | □ | /1 |

| 18 | 最も効率の良いチャネルに集中投資できている | □ | □ | /1 |

| 19 | マーケティング施策を回せる人的リソースが確保できている | □ | □ | /1 |

| 20 | 継続率(リテンション)が70%以上ある | □ | □ | /1 |

| 21 | 紹介や口コミによる新規獲得が全体の20%以上ある | □ | □ | /1 |

Howスコア: /7点

- 6-7点:優良。効率的に届けられています

- 4-5点:要改善。チャネル最適化が必要です

- 0-3点:危険。根本的な見直しを

総合評価

合計スコア: /21点

| スコア | 評価 | 推奨アクション |

|---|---|---|

| 18-21点 | 健全 | 現状の施策を継続し、さらなる成長を目指す |

| 12-17点 | 要改善 | 各領域で3点以下の箇所を重点的に改善 |

| 6-11点 | 要注意 | Who→What→Howの順で抜本的な見直しを |

| 0-5点 | 危機的 | 事業戦略の根本的な再構築が必要 |

診断結果別の推奨アクション

Whoスコアが低い場合(0-3点)

- 市場調査を実施し、TAM/SAM/SOMを算出

- 顧客インタビューで課題の顕在度と優先度を確認

- 必要に応じてターゲットの拡大または変更を検討

- 衰退市場の場合は撤退も視野に

Whatスコアが低い場合(0-3点)

- 競合分析を実施し、ポジショニングマップを作成

- 顧客に「なぜ選んだか/選ばなかったか」をヒアリング

- 独自性の再定義と強化策の立案

- 価格と価値のバランスを見直す

Howスコアが低い場合(0-3点)

- 各チャネルのLTV/CACを測定

- 効率の悪いチャネルからの撤退を検討

- 優先度の高い施策に絞り、リソースを集中

- 自動化や外注を活用して人的リソースを最適化

このチェックシートを四半期に1度実施し、継続的な改善につなげてください。スコアの推移を記録することで、改善の成果を可視化できます。

以上、事業がうまくいかない理由とその解決策について解説しました。Who/What/Howの3つの観点から自社の事業を見直し、本質的な課題を特定して改善に取り組んでください。

最も重要なのは、問題を正しく特定することです。間違った問題を解いても、事業は前進しません。本記事とチェックシートを活用して、自社の真の課題を見つけ出し、優先順位をつけて一つずつ解決していきましょう。

マーケティングは魔法ではありません。地道な改善の積み重ねです。しかし、正しい方向に努力を重ねれば、必ず成果につながります。今日から、あなたの事業改善の第一歩を踏み出してください。

本記事で紹介したフレームワークの詳細については、以下の記事も参照してください。