- はじめに:なぜ今、Amazonの決算をマーケターが読むべきなのか

- Amazon概要:世界最大のEコマース・クラウド企業が目指すもの

- 2025年Q3全体業績サマリー:数字の裏にある戦略的投資

- マーケティング観点での注目点①:AI活用による顧客体験の革新とコンバージョン改善

- マーケティング観点での注目点②:フルフィルメント最適化による「配送スピード」という差別化要因

- マーケティング観点での注目点③:エコシステム戦略による顧客囲い込みとLTV最大化

- Amazonが選ばれ続ける理由:「顧客中心主義」を実現する3つの要素

- マーケターが学べる良い点:自社ビジネスへの応用

- 考えられる改善点:Amazonの課題とリスク

- 今後も継続的に成長する余地はあるのか?その3つの理由

- まとめ:マーケターが今日から実践できる5つのアクション

はじめに:なぜ今、Amazonの決算をマーケターが読むべきなのか

「うちの会社の売上が伸び悩んでいる」「顧客獲得コストが上がり続けている」「競合との差別化が難しい」――こんな悩みを抱えているビジネスパーソンは多いのではないでしょうか。

Amazonの2025年第3四半期(7-9月)決算資料を読み解くと、こうした課題に対する明確なヒントが見えてきます。売上高1,802億ドル(前年比13%増)、AWS(クラウド事業)は前年比20%成長という数字の裏には、単なる規模の経済ではなく、戦略的なマーケティング施策と顧客体験の徹底的な改善が隠されています。

本記事では、Amazonの最新決算から「なぜ成果が出たのか」「どんな戦略があったのか」を言語化し、あなたのビジネスに応用できる勝ちパターンを抽出していきます。数字を並べるのではなく、その背景にある「顧客視点」と「実行力」に焦点を当てて解説していきましょう。

Amazon概要:世界最大のEコマース・クラウド企業が目指すもの

Amazonは1994年にオンライン書店として創業し、現在では世界最大のEコマースプラットフォームおよびクラウドサービスプロバイダーに成長しました。2025年現在、従業員数は約158万人、年間売上高は約6,900億ドルを超える規模です。

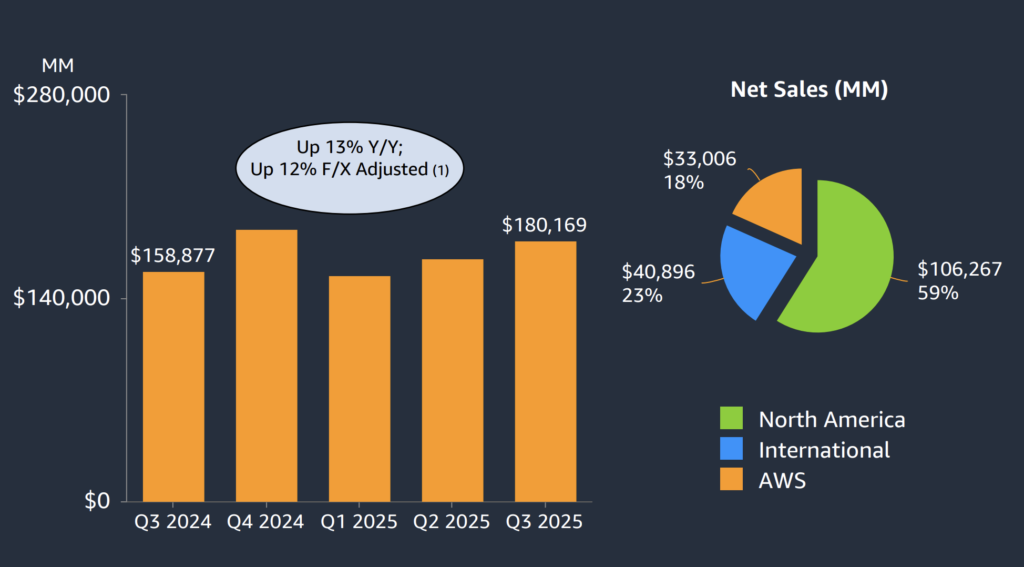

事業は大きく3つのセグメントに分かれています。北米事業(売上構成比59%)は主にアメリカ・カナダでのEコマース事業、国際事業(同22%)はそれ以外の地域でのEコマース事業、そしてAWS(同18%)はクラウドインフラサービスを提供しています。

Amazonが掲げる4つの経営原則は「顧客へのこだわり」「発明への情熱」「卓越した運営」「長期的思考」です。特に「顧客へのこだわり」は、競合ではなく顧客を起点に全ての意思決定を行うという徹底した姿勢として知られています。

この哲学は、マーケティング戦略にも色濃く反映されており、短期的な利益よりも顧客満足度を優先する施策が数多く見られます。例えば、Primeの配送スピード向上への莫大な投資や、AI技術を活用した購買体験の改善などがその代表例です。

2025年Q3全体業績サマリー:数字の裏にある戦略的投資

今回の決算で注目すべきは、表面的な数字だけではありません。売上高は前年同期比13%増の1,802億ドルに達しましたが、営業利益は174億ドルと前年同期並みに留まりました。一見すると利益率の低下に見えますが、実はこの中には戦略的な投資と一時的なコストが含まれています。

具体的には、FTC(連邦取引委員会)との法的和解金25億ドルと、人員削減に伴う退職金18億ドルという特別費用が計上されています。これらを除外すると、実質的な営業利益は217億ドルとなり、前年比で約25%の増加となります。

| 指標 | Q3 2024 | Q3 2025 | 成長率 |

|---|---|---|---|

| 売上高 | $158.9B | $180.2B | +13% |

| 営業利益(報告値) | $17.4B | $17.4B | 0% |

| 営業利益(調整後) | $17.4B | $21.7B | +25% |

| 純利益 | $15.3B | $21.2B | +38% |

セグメント別に見ると、AWS事業が20%成長と最も高い伸びを示しています。これは2022年以来の高成長であり、AI需要の急拡大が主な要因です。CEOのアンディ・ジャシー氏は「AIがビジネスのあらゆる領域で意味のある改善をもたらしている」とコメントしており、Amazonの成長エンジンがクラウド×AIにシフトしていることが分かります。

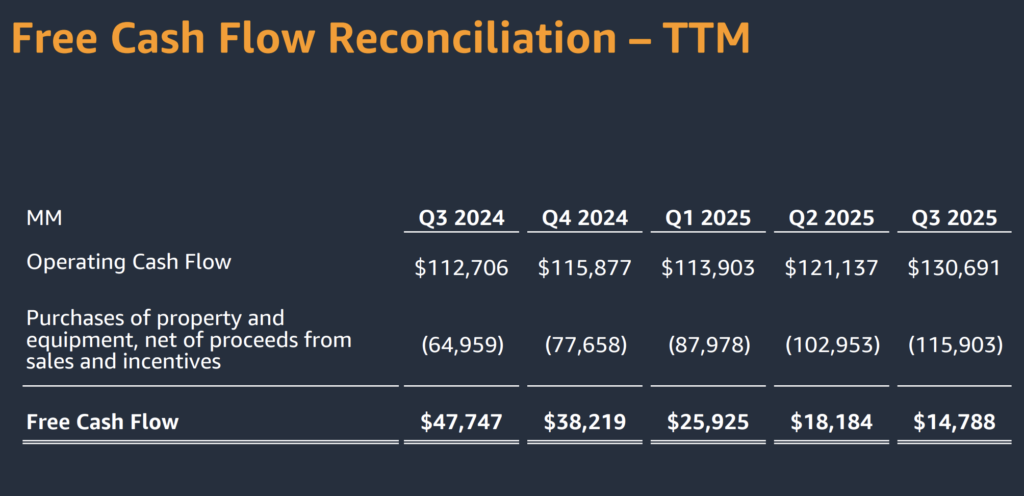

また、営業キャッシュフローは過去12ヶ月で1,307億ドルと16%増加した一方、フリーキャッシュフローは148億ドルと69%減少しています。これは設備投資(主にAIインフラとデータセンター)への積極的な投資を意味しており、短期的な利益よりも長期的な競争優位性の構築を優先する姿勢が明確です。

マーケティング観点での注目点①:AI活用による顧客体験の革新とコンバージョン改善

Amazonが今期最も力を入れたのが、AI技術を活用した顧客体験の改善です。ここには2つの重要な施策があります。

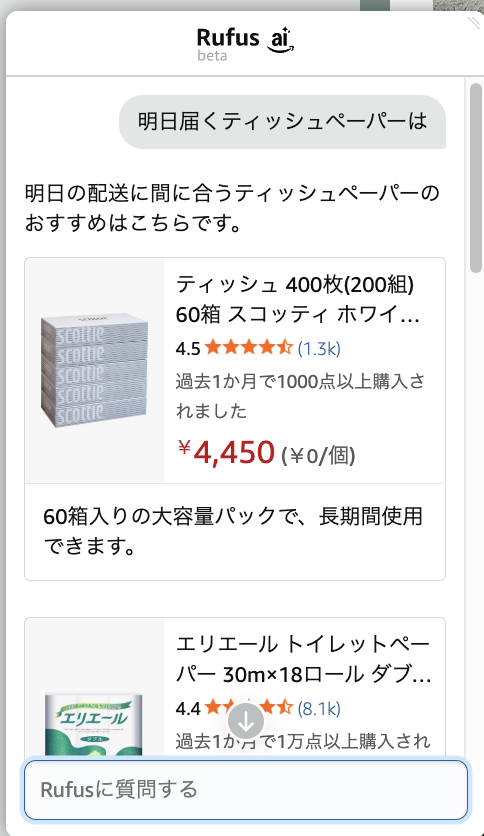

まず、AIショッピングアシスタント「Rufus(ルーファス)」です。このツールは今年すでに2億5,000万人の顧客が利用しており、驚くべきことにRufusを使った買い物客は、使わない場合と比べて購入完了率が60%高いという結果が出ています。

Rufusは単なるチャットボットではありません。顧客の閲覧履歴、検索履歴、過去の購買データを統合し、自然言語で「子供の誕生日プレゼントで予算5,000円くらいのおすすめは?」といった曖昧な質問にも適切に答えることができます。つまり、商品発見のハードルを大幅に下げることで、購買率を向上させているのです。

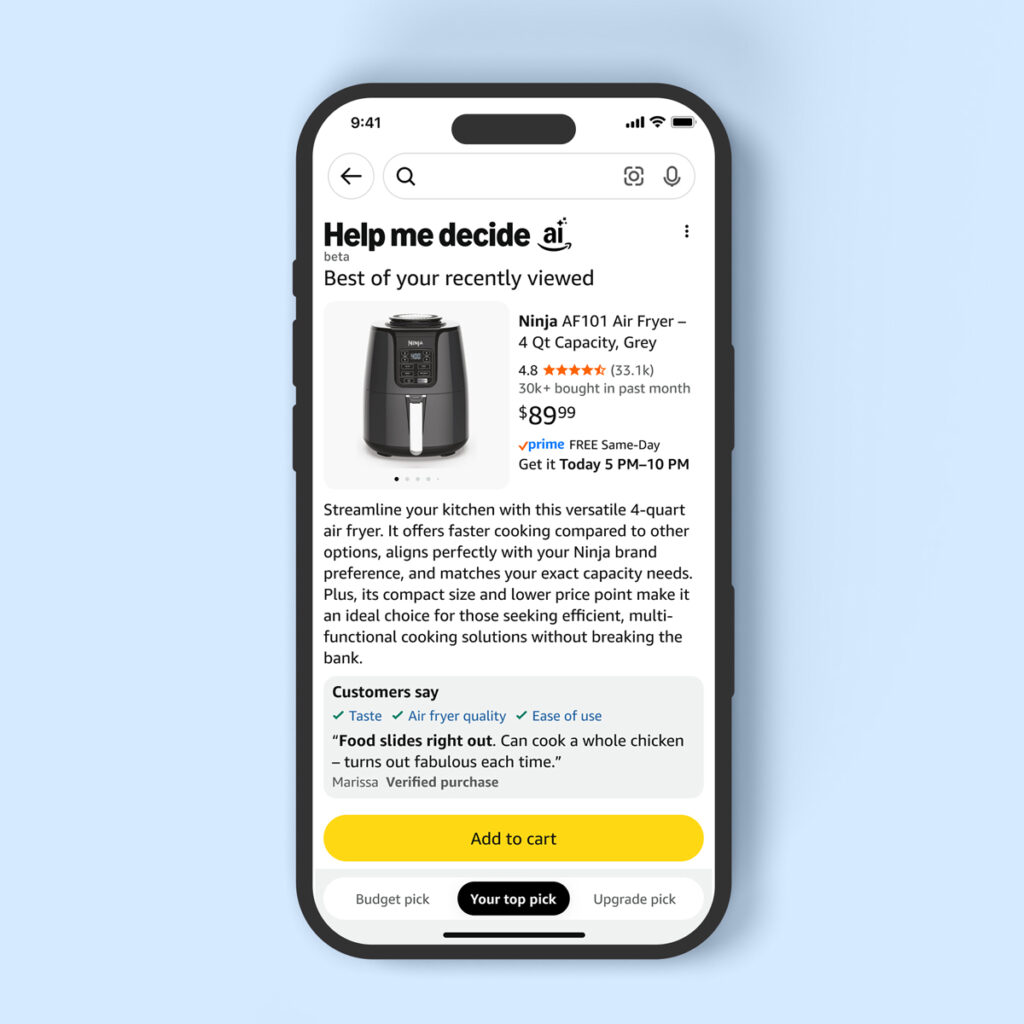

次に注目すべきは「Help Me Decide」という機能です。これは顧客が複数の類似商品を比較検討する際に、閲覧履歴や好みに基づいて最適な商品を推薦するAI機能です。従来のレコメンデーションエンジンが「あなたにおすすめ」という形で商品を提示するのに対し、Help Me Decideは「あなたの用途ならこの商品がベスト」という購買意思決定の支援に特化しています。この機能は現在アメリカにて使えるようになっていますが、今後のECサイトの購入体験を大きく向上させる新たな取り組みとして注目されています。

マーケターが学ぶべきポイントは、AIを単なる効率化ツールではなく、顧客の購買体験を根本的に改善する手段として活用している点です。多くの企業がAIチャットボットを「問い合わせ対応の自動化」のために導入する中、Amazonは「購買の障壁を取り除く」という顧客視点でAIを設計しています。

この戦略は広告事業にも波及しており、第3四半期の広告売上は177億ドルと前年比24%増を記録しました。AI活用により、広告のターゲティング精度が向上し、広告主にとってのROI(投資対効果)が改善されたことが成長の要因です。

マーケティング観点での注目点②:フルフィルメント最適化による「配送スピード」という差別化要因

Eコマースの競争が激化する中、Amazonが選んだ差別化戦略は配送スピードの徹底的な向上です。一見、マーケティングとは無関係に思えるかもしれませんが、実はこれが最強の顧客ロイヤルティ戦略となっています。

今期の決算説明で特に強調されたのは、Prime会員向けの配送がこれまでで最速になるという目標です。具体的には、生鮮食品の当日配送エリアを年末までに2,300以上のコミュニティに拡大し、農村部でも当日・翌日配送にアクセスできるコミュニティを過去4ヶ月で60%増加させています。

この施策の背後には、過去12ヶ月で3.8ギガワットの電力容量を追加したというインフラへの大規模投資があります。これは他のどのクラウドプロバイダーよりも多く、フルフィルメントセンターの拡充とAI最適化により、在庫配置と配送ルートを効率化しています。

| 配送施策 | 内容 | 顧客へのインパクト |

|---|---|---|

| 当日配送エリア拡大 | 2,300+コミュニティへ拡大 | 生鮮食品など緊急性の高い商品ニーズに対応 |

| 農村部への配送強化 | 60%のコミュニティ増加 | 地方在住者もPrime価値を実感 |

| マルチチャネルフルフィルメント | Walmart、Shopify等と連携 | 販売者の選択肢拡大=商品数増加 |

マーケターが学ぶべき点は、配送スピードが単なる物流戦略ではなく、ブランド体験の中核要素だということです。「Amazonで買えば明日届く」という信頼感が、価格比較をスキップさせる強力な動機になっています。

実際、配送スピードが向上したことで、Prime会員の継続率が改善しています。Prime会員は一般顧客と比較して年間購入額が約3倍高いというデータもあり、配送体験への投資がLTV(顧客生涯価値)の最大化に直結しているのです。

さらに注目すべきは、マルチチャネルフルフィルメントの展開です。Amazonは自社のフルフィルメントネットワークを、Walmart、Shopify、SHEINなど他社プラットフォームで販売する出品者にも開放しています。これにより、販売者は「どこで売るか」に関係なく、Amazonの高速配送を顧客に提供できるようになりました。

この戦略は一見すると自社の競争優位性を譲渡しているように見えますが、実際にはフルフィルメントネットワークという資産を収益化しながら、エコシステム全体を拡大しています。マーケターの視点で言えば、競合との「ゼロサムゲーム」から、パートナーシップによる「プラスサムゲーム」へのシフトです。

マーケティング観点での注目点③:エコシステム戦略による顧客囲い込みとLTV最大化

Amazonの強さの本質は、単体サービスの優位性ではなく、複数サービスが連携したエコシステム全体の価値にあります。これが第3の注目点です。

Prime会員制度はその中核です。Primeは単なる「送料無料サービス」ではなく、Prime Video、Prime Music、Prime Reading、さらにはAlexa+(新しい音声アシスタント)など、複数のデジタルサービスを統合したプラットフォームになっています。

今期特に注目されたのは、Prime Videoのコンテンツ強化です。NFL「Thursday Night Football」の平均視聴者数は1,530万人(前年比16%増)で、これは過去10年で最高の数字です。また、NBAの独占配信も開始し、初回ダブルヘッダーの平均視聴者数は125万人を記録しました。

これらのコンテンツは、Prime会員の継続動機を高めるだけでなく、広告収入という新たな収益源も生み出しています。実際、Amazonは今期からNetflix、Spotify、SiriusXMの広告在庫をAmazon Ads経由で販売できるパートナーシップを発表しており、広告プラットフォームとしての存在感を高めています。

もう一つのエコシステム戦略が、セラー支援によるマーケットプレイスの拡大です。130万以上の独立系セラーが、生成AI(Generative AI)ツールを活用して商品リスティングを作成しています。これにより、セラーは高品質な商品ページを簡単に作成でき、結果として顧客は豊富な商品選択肢とより良い購買体験を得られます。

| エコシステム要素 | 顧客価値 | ビジネス価値 |

|---|---|---|

| Prime配送 | 迅速・無料配送 | 購買頻度向上 |

| Prime Video/Music | エンタメコンテンツ | 継続率向上・広告収入 |

| Alexa+ | スマートホーム統合 | デバイス販売・利用頻度向上 |

| セラーツール | 豊富な商品選択肢 | GMV(流通総額)拡大 |

| AWS | セラー向けクラウドサービス | B2B収益拡大 |

マーケターが学ぶべきは、単一の製品・サービスで競争するのではなく、複数のタッチポイントで顧客との接点を増やし、解約のハードルを高めるという考え方です。

例えば、Alexa+の利用者は従来のAlexaと比較して2倍のエンゲージメント(利用頻度・利用時間)を示しています。Fire TVでは2.5倍、写真機能では4倍、そして購入につながるショッピング会話は4倍に増加しています。つまり、音声アシスタントの改善が、間接的にEコマースの売上向上に貢献しているのです。

この戦略は、顧客一人当たりの「シェア・オブ・ウォレット(財布のシェア)」を最大化する典型的な手法です。一度Primeに加入すると、配送、動画、音楽、デバイスなど複数の要素が絡み合い、解約の心理的コストが高まります。マーケティング用語で言えば、スイッチングコストを意図的に設計していると言えるでしょう。

Amazonが選ばれ続ける理由:「顧客中心主義」を実現する3つの要素

ここまで見てきた施策に共通するのは、顧客中心主義という理念を、具体的な行動に落とし込んでいる点です。多くの企業が「顧客第一」と掲げながら実行できない中、Amazonはなぜそれを実現できるのでしょうか。

第一の要素はデータドリブンな意思決定です。Amazonはあらゆる施策の効果を定量的に測定し、顧客体験にプラスかどうかで判断します。Rufusの「購買率60%向上」という数字も、おそらく膨大なA/Bテストの結果です。マーケターにとって重要なのは、感覚や経験ではなく、データに基づいて施策を決定する文化です。

第二の要素は長期思考です。フルフィルメントネットワークへの莫大な投資は、短期的には利益を圧迫しますが、長期的には競合が真似できない参入障壁となります。多くの企業が四半期ごとの利益に追われる中、Amazonは10年先を見据えた投資を続けています。

第三の要素は実行力です。戦略を立てることは比較的簡単ですが、それを組織全体で実行し続けることは非常に困難です。Amazonは158万人の従業員を抱えながら、全員が「顧客のために」というミッションを理解し、日々の業務に反映しています。

これらの要素があるからこそ、Amazonは「価格競争」という消耗戦に陥らず、体験価値で差別化できています。実際、多くの商品でAmazonは最安値ではありませんが、配送スピード、返品の容易さ、商品レビューの信頼性などを総合的に評価した結果、多くの顧客がAmazonを選んでいます。

マーケターが学べる良い点:自社ビジネスへの応用

Amazonの戦略から、私たちはどんなマーケティングの原則を学べるでしょうか。5つのポイントにまとめます。

① AI活用は効率化ではなく、顧客体験の改善に使う

多くの企業がAIを「コスト削減」の道具として考えていますが、Amazonは「購買の障壁を取り除く」「意思決定を支援する」という顧客価値の向上に使っています。自社でAIツールを導入する際は、「これは顧客の何を改善するのか?」を常に問い続けましょう。

② 配送・物流は「コスト」ではなく「差別化要因」と捉える

Eコマースでは配送スピードが購買決定に大きく影響します。もし自社が物理的な商品を扱っているなら、配送体験への投資は価格競争から脱却する有効な手段です。配送を「削減すべきコスト」ではなく、「顧客体験の一部」として再定義しましょう。

③ エコシステム思考で顧客のLTVを最大化する

単体商品の販売で終わらず、関連サービスやサブスクリプションを組み合わせることで、顧客との接点を増やし、生涯価値を高めることができます。例えば、製品メーカーなら「製品+メンテナンスサービス+コミュニティ」といった形でエコシステムを設計できないか考えてみましょう。

④ データに基づいて施策を評価し、高速でPDCAを回す

Amazonの強さは、施策の効果を定量的に測定し、改善を繰り返すスピードにあります。「なんとなく良さそう」で判断せず、KPIを設定し、A/Bテストを実施し、データで検証する文化を作りましょう。

⑤ 短期利益より長期的な競争優位性を優先する

フリーキャッシュフローが69%減少してもインフラに投資し続けるAmazonの姿勢は、長期的な成長への確信を示しています。マーケターとして、今四半期の売上だけでなく、3年後、5年後にも競争力を持ち続けるための投資を経営陣に提案する視点が重要です。

考えられる改善点:Amazonの課題とリスク

一方で、Amazonのビジネスモデルにも課題があります。マーケターとして冷静に分析することで、自社の戦略立案に活かせます。

① 規制リスクの増大

今回の決算でFTCとの和解金25億ドルが計上されたことからも分かるように、Amazonは独占的な地位に対する規制当局の監視が強まっています。特にマーケットプレイスにおける自社商品の優遇や、データの利用方法については、今後も規制強化の可能性があります。

マーケターへの教訓は、市場での支配的地位を築く際は、公正性と透明性を常に意識することです。短期的な利益のために顧客や出品者を搾取すれば、長期的には規制や評判リスクに直面します。

② 利益率の改善余地

Amazonの営業利益率は約9.7%(Q3 2025、特別費用含む)と、同業他社と比較して必ずしも高くありません。これは、顧客体験向上のために積極的に投資しているからですが、一方で投資効率の最適化という課題も見えます。

特にフルフィルメントコストは売上の約15%を占めており、配送網の拡大が利益率を圧迫しています。今後、AI最適化や自動化がどこまで進むかが、利益率改善の鍵となるでしょう。

③ AWS成長の持続可能性

AWSは今期20%成長と好調ですが、これは主に生成AI需要の急拡大によるものです。しかし、AI市場の競争は激化しており、Microsoft Azure、Google Cloudとの競争が激しくなっています。また、OpenAIやAnthropicなどのAI企業との関係性(パートナーでありながら競合でもある)も複雑化しています。

マーケターへの教訓は、成長市場に参入する際は、参入障壁と差別化要因を明確にすることです。単に「成長市場だから参入する」では、激しい競争に巻き込まれるだけです。

④ 国際事業の収益性

国際セグメントの営業利益率は約2.9%と低く、特に新興市場での競争が激しいことが伺えます。グローバル展開においては、地域ごとの文化、規制、競合状況を考慮した戦略が必要です。

今後も継続的に成長する余地はあるのか?その3つの理由

Amazonは今後も成長を続けられるのでしょうか。結論から言えば、3つの大きな成長機会があると考えられます。

① AI市場の本格的な立ち上がり

生成AIはまだ黎明期であり、今後数年で企業のワークフロー、コンテンツ制作、顧客サービスなど、あらゆる領域に浸透していくでしょう。AWSはTrainium2(独自AIチップ)やAmazon Bedrock(AIモデルのマーケットプレイス)など、AI基盤を積極的に整備しており、この市場の成長を取り込める位置にいます。

実際、Trainium2は前四半期比で150%成長しており、すでに数十億ドル規模のビジネスになっています。Anthropic(Claude AIの開発元)との戦略的パートナーシップも、AI市場でのポジション強化につながります。

② 広告事業のさらなる成長

デジタル広告市場は2030年までに約1兆ドル規模に成長すると予測されています。Amazonは既に強力な購買データとターゲティング能力を持っており、さらにNetflix、Spotify、SiriusXMなどのパートナーシップにより、広告在庫を拡大しています。

広告事業の営業利益率は非常に高く(推定60%以上)、Amazonの収益性改善に大きく貢献する可能性があります。現在、広告売上は全体の約10%ですが、今後さらに成長する余地があります。

③ ヘルスケアなど新領域への展開

決算資料には明示的に触れられていませんが、Amazonは過去数年、ヘルスケア領域への投資を続けています。オンライン薬局、遠隔医療、ウェアラブルデバイスなど、ヘルスケア市場は巨大であり、まだデジタル化が進んでいない領域です。

Amazonが持つ配送ネットワーク、データ分析能力、顧客基盤を活用すれば、この市場でも大きなシェアを獲得できる可能性があります。

まとめ:マーケターが今日から実践できる5つのアクション

Amazonの2025年Q3決算から学べるマーケティングの本質を、最後に5つのアクションとしてまとめます。

| アクション | 具体的な取り組み | 期待される効果 |

|---|---|---|

| ① 顧客の購買障壁を特定し、AIで解決する | 自社サイトやサービスで顧客がつまずくポイントを洗い出し、AIチャットやレコメンデーションで解決 | コンバージョン率の向上(Amazonは60%改善) |

| ② 配送・物流を差別化要因として再定義する | 配送スピードや梱包品質を競合優位性として投資し、顧客体験の一部として設計 | リピート率向上、価格競争からの脱却 |

| ③ 単体商品ではなくエコシステムで考える | 製品+サービス+コミュニティなど、複数の接点で顧客価値を高める | LTV最大化、スイッチングコスト増加 |

| ④ データドリブンな意思決定文化を作る | 全ての施策にKPIを設定し、A/Bテストで効果検証する仕組みを構築 | 施策の精度向上、PDCA高速化 |

| ⑤ 短期利益より長期的な競争優位性を追求する | 今期の売上ではなく、3年後も競争力を持つための投資を提案 | 持続的な成長、参入障壁の構築 |

Amazonの決算資料を読み解くと、単なる数字の羅列ではなく、顧客中心主義を徹底的に追求する姿勢が見えてきます。AI活用、配送スピード向上、エコシステム戦略など、一つひとつの施策は決して目新しいものではありません。しかし、それを妥協なく実行し続ける組織文化こそが、Amazonの本当の競争優位性なのです。

私たちマーケターが学ぶべきは、「Amazonと同じことをする」ことではなく、「Amazonと同じように顧客視点で考え、データに基づいて実行する」ことです。規模の大小に関係なく、この原則は全てのビジネスに適用できます。

明日から、自社の顧客が本当に困っていることは何か、それをどう解決できるか、データで検証できているか――この3つの問いを常に持ち続けましょう。それこそが、Amazonの決算から学べる最大のマーケティングレッスンです。

参考資料