はじめに

「今日の天気は?」「近くの美味しいレストランは?」「このエラーコードの意味は?」—私たちが日常的に情報を求めるとき、ほとんどの場合「Googleで検索する」という行動をとってきました。この習慣は過去20年以上にわたって形成され、Googleは検索エンジンの王者として君臨してきました。

しかし、ChatGPTをはじめとする生成AIの台頭により、この風景が変わりつつあります。「検索する」ではなく「AIに聞く」という新しい情報収集の形が広まり始めているのです。

多くのマーケターにとって、この変化は重大な関心事です。SEO対策に時間とリソースを投資してきた企業にとって、検索エンジン以外の情報源が台頭することは戦略の見直しが必要かもしれません。しかし、この変化は本当にGoogleの終焉を意味するのでしょうか?それとも単なる検索手段の多様化に過ぎないのでしょうか?

本記事では、生成AIの普及によるGoogle検索利用の変化について、短期(3年)、中期(5~10年)、長期(10~20年)の視点から展望し、マーケターが今から準備すべき対策について考察します。

現状分析:生成AI台頭の初期段階

ChatGPTと従来の検索の現状比較

現在、ChatGPTをはじめとする生成AIが急速に普及しているものの、Google検索の地位は依然として盤石です。数字で比較してみましょう:

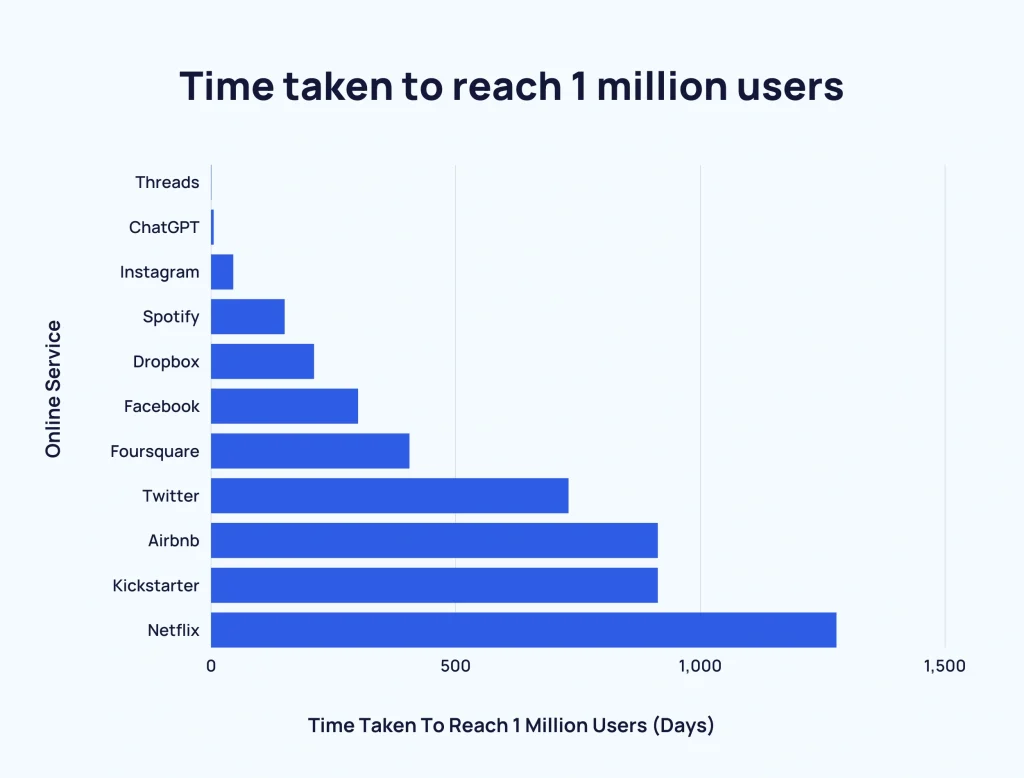

まずChatGPTのダウンロード数が100万人に到達するのに5日という非常に短い期間で達成しています。他サービスと比較しても異常なことがわかります。

また、下記データから明らかなように、現時点ではGoogle検索が圧倒的な利用規模を誇っています。実際、ChatGPTなどのAIツールの利用者の99%は依然として従来型の検索エンジンも併用している状況です。

| 指標 | Google検索 | ChatGPT |

|---|---|---|

| 1日あたりの検索/問い合わせ数 | 約140億件 | 約10億件 |

| 利用規模の比率 | ChatGPTの約14倍 | - |

| 前年比成長率(2023-2024) | 21.6%増加 | 急成長中 |

出典:SparkToro New Research: Google Search Grew 20%+ in 2024; receives ~373X more searches than ChatGPT

しかし、その一方で米国では4人に1人(約27%)が従来の検索エンジンの代わりにChatGPTなどのAIチャットボットを情報検索に利用し始めているという調査結果もあります。(出典:Future Plc)特に若年層では、平均より54%も高い割合で「情報検索にAIチャットボットを使う」と回答しています。

ユーザーがAIを選ぶ理由

生成AIが検索の代替として選ばれる主な理由は以下の通りです:

- 回答の速さと効率性:AIは質問に対して即座に要点を整理した答えを提供し、複数のサイトを巡回する手間が省けます

- 対話形式の自然さ:人間らしい口調で丁寧に説明してくれるため、理解しやすいと感じるユーザーが多いです

- パーソナライズされた回答:特にZ世代は個人に合わせた回答を好む傾向があり、一律な検索結果よりもAIのほうが自分に合った答えを返してくれると感じています

- 複雑な質問への対応力:長文の質問や複雑な条件を含む問い合わせでも、AIなら一度にニュアンスまで汲み取って回答できます

短期展望(今後3年以内):変化の始まり

検索クエリの約3割がAI経由に?

ガートナー社の予測によれば、2026年までにオンライン検索クエリの30%がAIアシスタントなどによって処理されるという見通しがあります。これは、現時点では検索の大半が依然として従来型エンジンによるものの、わずか数年で全検索の3割がChatGPTのような生成AIに置き換わる可能性を示唆しています。

2023年8月時点で全世界の約20%(5人に1人)のネットユーザーがAIプラットフォームを情報探しに利用しており、これは音声検索がこの10年かけて達成した普及率(2割強)に匹敵します。わずか1年で音声検索の10年分の普及を遂げたとも言われ、この傾向が続けば2025~2026年には検索行動の様相が大きく変わっているでしょう。

出典:GWI ChatGPT insights: one year on

Googleの対応:AI統合検索体験の提供

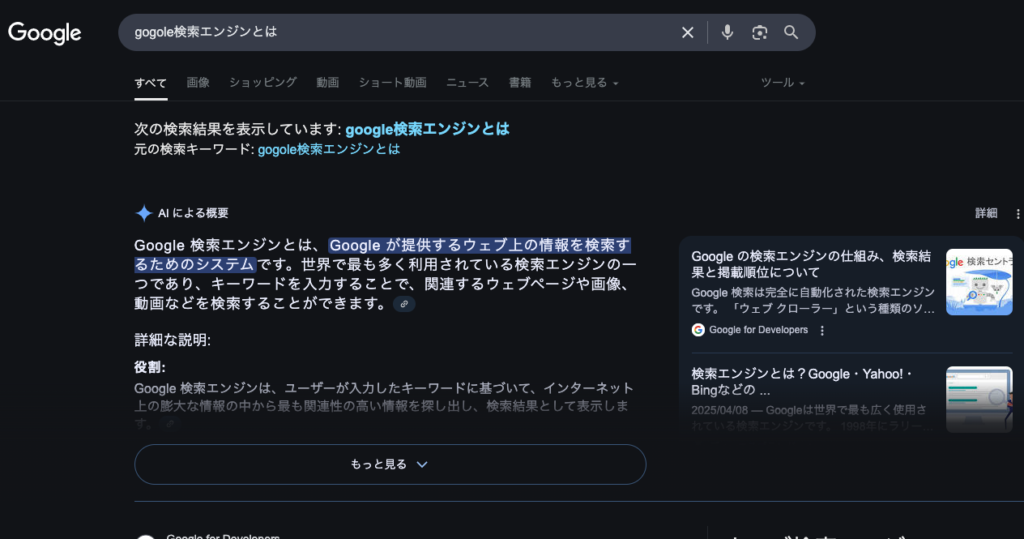

もちろん、Googleも手をこまねいてはいません。すでにSearch Generative Experience (SGE)という実験を進めており、検索結果ページの冒頭にAIが要約した回答スニペット(AI概要/AI Overview)を表示する取り組みを始めています。

実際、GoogleのSGEを試した調査では、AI概要機能を試したユーザーは検索回数が増え、結果への満足度も向上する傾向が示されています。短期的には、Google検索とAIチャットボットが併存しつつ相互に影響を与え合う期間が続くと考えられます。

中期展望(5~10年先):AIアシスタントへの移行と検索エンジンの進化

主要ユーザー層のAI移行

5年程度先の2030年頃までには、生成AIがさらに高性能化し、より幅広い層のユーザーが日常的にAIアシスタントを利用するようになると見込まれます。Statistaの調査によれば、2024年に約1,500万人だった「生成AIを主な検索手段とする」米国成人ユーザーが、2028年には3,600万人を超えるとの予測が出ています。

Find more statistics at Statista

この頃には、現在は一部に限られるAIヘビーユーザーが一般層にも拡大し、例えば中高年層でも音声アシスタントや対話AIを通じて情報を得ることが当たり前になっているかもしれません。

検索エンジンの変貌:AI統合型の新しい検索体験

5年後の検索エンジンは、今とはかなり異なる姿になっている可能性があります。GoogleのSGEが一般化し、検索結果ページの冒頭にAIが要約した回答と必要に応じたエビデンスが提示されるスタイルが主流になるでしょう。ユーザーは追加の質問を重ねて対話的に情報を深掘りできるようになります。

もっとも、こうしたAI統合検索には課題もあります。AI回答が表示されると従来のオーガニック結果のクリック率が約70%も低下するというデータがあり、情報提供側のウェブメディアやマーケターにとっては流入減少につながる恐れがあります。

その他の情報探索手段の台頭

中期的には、検索エンジン対AIという構図以外にもユーザーの情報探索チャネルの多様化が進みます。すでに若年層を中心にSNSプラットフォームで直接情報検索する動きが広がっており、InstagramやTikTokで「おすすめの○○」を探すケースが増えています。

さらに、Amazon AlexaやAppleのSiriなど音声アシスタントが高度化し、バックエンドでChatGPT級のモデルを採用することで、音声で尋ねたあらゆる質問に的確に答えるようになるでしょう。10年先までには、スマートフォンや家庭のデバイスに搭載された高度なAIアシスタントが「生活の相談役」として常時待機し、ユーザーは意識的に検索エンジンのサイトへ行かなくても必要な情報を得られる場面が増えていると考えられます。

長期展望(10~20年先):情報探索の未来

「インビジブル検索」の時代へ

10年以上先の2035年頃になると、予想を出している機関はありませんでしたが、検索とAIの融合は完成度を増し、検索行動そのものが現在とは大きく異なるものになっている可能性があります。ユーザーの多くがテキスト入力すら行わず、声や画像、あるいはARグラス越しの視線入力など自然な形でAIと対話して情報を得るようになるでしょう。

検索エンジンは表向き姿を消し、裏では各種AIアシスタントを支える情報プロバイダとして機能する可能性があります。ユーザーはGoogleの画面を直接見ることなく、様々なサービス上で「インビジブル検索」を享受するようになります。

パーソナルAIエージェントの時代

20年もの長期となると不確実性は高いものの、「情報を自ら検索する」という行為自体が減少している可能性があります。高度に発達したパーソナルAIエージェントが日常生活に深く溶け込み、ユーザーが尋ねる前から必要な情報や提案を行うプロアクティブな情報提供が当たり前になっているかもしれません。

このような時代には、Googleもおそらく「検索エンジン会社」ではなく「AIプラットフォーム企業」として進化し、消費者のパーソナルAIエージェントに信頼される情報源となることが重要になるでしょう。

マーケターへの示唆:AI時代の検索最適化戦略

生成AI時代のマーケティングでは、従来のSEO戦略だけでは不十分になります。以下の点に注目して戦略を見直す必要があるでしょう。

「AIファースト」のコンテンツ戦略

ユーザーがAI経由で情報を得るケースでは、AIがどの情報源を参照して回答を作るかが極めて重要です。つまり自社のコンテンツがAIの回答に組み込まれなければ、ユーザーの目に触れる機会が激減します。

これに対応するため、AEO(Answer Engine Optimization)やAIO(AI Optimization)と呼ばれる新たな最適化戦略が注目されています。平たく言えば「AI回答エンジンに選ばれるコンテンツ作り」であり、具体的にはAIの学習データやリアルタイム検索アルゴリズムに自社情報を適切に露出・認識させる施策を指します。

例えば自社が専門性の高い記事を継続発信し信頼を獲得すれば、AIが関連質問に答える際にその記事内容を参照・引用してくれる可能性が高まります。これまでも重要だったE-E-A-T(経験・専門性・権威・信頼性)を意識したコンテンツ制作がより重要になり、ナレッジグラフへの登録や構造化データマークアップなどAIに発見・理解されやすいサイト作りが求められるようになるでしょう。

反対に、質の低いコンテンツやテンプレート的なSEO記事ばかりではAIに無視され、存在しないも同然となってしまうでしょう。

AI概要(SGE)への対応

足元の対策として、Google検索のAI概要(SGE)に自社サイトが参照・表示されるよう工夫することも重要です。AI概要に引用元として含まれるページは通常の検索結果に表示される場合より高いクリック率を獲得するとのデータもあります。

具体策としてはFAQ形式のコンテンツ整備やユーザーの具体的な質問を想定した見出し設定、明確で簡潔な回答パートの執筆などが有効でしょう。自社ターゲットのよくある質問を洗い出し、その回答コンテンツを充実させておくことがAI概要への露出機会を高めることにつながります。

新たなユーザー接点への分散

生成AI時代には、検索エンジン以外にもユーザーと出会う接点が増えるため、マルチチャネル戦略が欠かせません。音声アシスタント向けの情報最適化や、チャットボットプラグインの提供なども検討すべきでしょう。

将来的にパーソナルAIエージェント同士が自動で商取引を行う時代が来れば、企業は自社のAPIやエージェントを公開し、ユーザーのAIに直接働きかける「B2A(Business to Agent)」のマーケティングも考えられます。

倫理・信頼性への対応

AI時代のマーケティングでは信頼性や透明性の確保が一段と重要になります。マーケターは自社コンテンツの正確さを担保し、専門性の裏付けやエビデンスを明示することで、AIとユーザー双方から「信頼できる情報提供者」と認識されるよう努める必要があります。

まとめ

生成AIの普及によるGoogle検索利用の変化について、短期・中期・長期の視点から展望してきました。以下にkey takeawaysをまとめます:

- 現状: 生成AIは急速に普及しているものの、Google検索はまだ圧倒的な利用規模(ChatGPTの約14倍)を保持している

- 短期(3年以内): 検索クエリの約3割がAI経由になる可能性あり。GoogleもSGEでAI回答を検索結果に組み込む実験を進行中

- 中期(5~10年): 米国成人の3600万人がAIを主な検索手段として使用。検索エンジンはAI統合型に進化し、SNSや音声アシスタントも情報探索の重要なチャネルに

- 長期(10~20年): 「インビジブル検索」の時代へ。パーソナルAIエージェントがプロアクティブに情報提供する世界に

- マーケティング戦略: 従来のSEOに加え、AIO(AI Optimization)の視点を取り入れたコンテンツ戦略が必要。AI回答に引用されるための専門性と信頼性の確立が重要

生成AIの台頭は、Google検索の終焉というよりも、情報探索方法の多様化・高度化の一環と捉えるべきでしょう。マーケターとしては、この変化を脅威としてではなく、新たな機会として捉え、AIを含めた多様なチャネルで顧客と接点を持つ戦略を構築していくことが重要です。

から学ぶ-160x90.png)