はじめに

「物価高でお客さんが財布の紐を締めているのに、どうやって売上を伸ばせばいいんだろう...」

そんな悩みを抱えているマーケターの方、多いんじゃないでしょうか。実は、イオンの2025年中間決算には、この難題を解決するヒントがたくさん詰まっているんです。

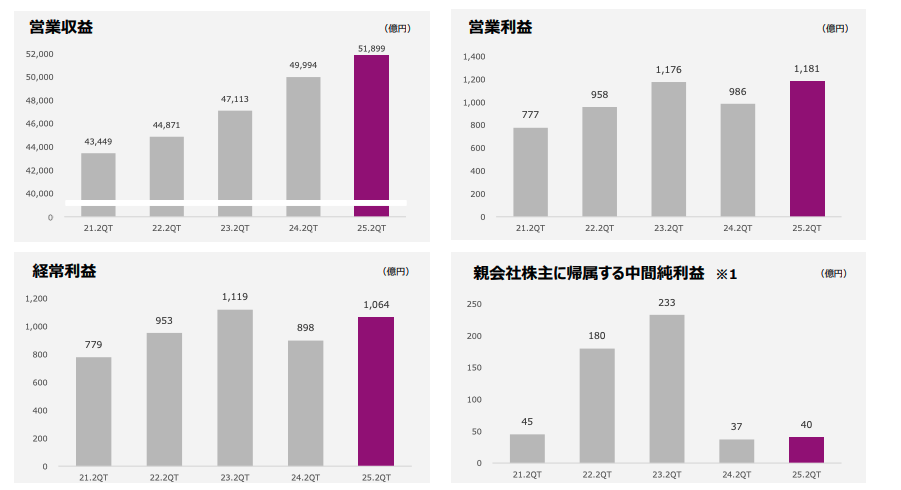

営業収益5兆1,899億円、営業利益1,181億円と、どちらも過去最高を更新したイオン。でも注目すべきは数字そのものじゃありません。物価高という逆風の中で、なぜ顧客に選ばれ続け、しかも収益性まで改善できたのか。その背景にある戦略と施策こそが、私たちマーケターが学ぶべきポイントなんです。

この記事では、決算資料を徹底的に読み解いて、イオンの成功を支えたマーケティング戦略の本質を抽出していきます。数字の羅列ではなく、「なぜそうなったのか」「どんな打ち手があったのか」を、あなたの実務にも活かせる形で整理しました。

イオンという企業を改めて理解する

まず、イオンってどんな会社なのか、基本的なところから押さえておきましょう。

イオンの事業構成(2025年8月期中間)

| セグメント | 営業収益 | 主要企業・事業内容 |

|---|---|---|

| GMS事業 | 1兆8,186億円 | イオンリテール、イオン九州など総合スーパー |

| SM事業 | 1兆5,447億円 | マックスバリュ、まいばすけっとなど食品スーパー |

| ヘルス&ウエルネス事業 | 6,819億円 | ウエルシアなどドラッグストア |

| ディベロッパー事業 | 2,579億円 | イオンモールなどショッピングセンター運営 |

| 総合金融事業 | 2,763億円 | イオン銀行、イオンカードなど |

| サービス・専門店事業 | 3,818億円 | イオンシネマ、イオンファンタジーなど |

イオンの強みは、この多様な事業ポートフォリオとグループ全体でのシナジー効果にあります。小売だけでなく、金融、不動産、エンターテイメントまで手がけることで、顧客の生活全体をカバーできる体制を構築しているんですね。

2025年中間期の業績ハイライト

それでは、今回の決算内容を見ていきましょう。

連結業績サマリー(2025年3月~8月の6ヶ月間)

| 項目 | 当期実績 | 前年実績 | 増減率 |

|---|---|---|---|

| 営業収益 | 5兆1,899億円 | 4兆9,994億円 | +3.8% |

| 営業利益 | 1,181億円 | 986億円 | +19.8% |

| 経常利益 | 1,064億円 | 898億円 | +18.5% |

| 親会社株主帰属中間純利益 | 40億円 | 37億円 | +9.1% |

特筆すべきポイント

まず目を引くのが、営業利益の19.8%増という数字です。売上の伸び(3.8%)を大きく上回る利益成長を実現しているんですね。これは単に売上が増えただけでなく、収益構造そのものが改善していることを意味します。

実際、イオンは5期連続で営業収益の過去最高を更新し、営業利益も2期ぶりに過去最高を達成しました。この継続的な成長トレンドは、一時的な成功ではなく、構造的な競争力の向上を示していると言えるでしょう。

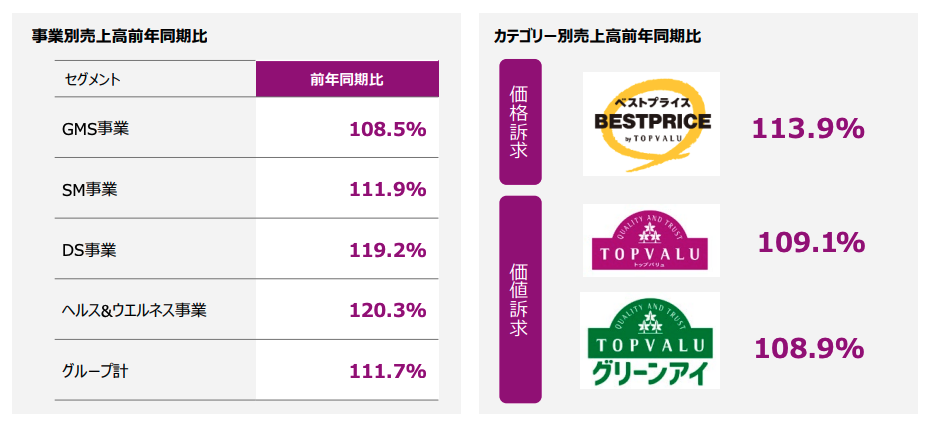

マーケティング観点での注目点①:物価高時代の価格戦略「トップバリュ」の大成功

今回の決算で最も注目すべきなのが、プライベートブランド「トップバリュ」の圧倒的な成長です。

トップバリュの売上推移

| セグメント | 前年同期比 |

|---|---|

| GMS事業 | 108.5% |

| SM事業 | 111.9% |

| DS事業 | 119.2% |

| ヘルス&ウエルネス事業 | 120.3% |

| グループ計 | 111.7% |

グループ全体で111.7%という驚異的な伸びを記録しています。特に、価格訴求型の「ベストプライス」シリーズは113.9%と、さらに高い成長率を見せました。

なぜトップバリュは売れたのか?

ここで重要なのは、「安いから売れた」という単純な話じゃないということ。イオンが成功した理由は、顧客インサイトに基づいた緻密な価格戦略にあります。

物価高が続く中、消費者は節約志向を強めています。でも、ただ安ければいいわけじゃない。「安くても品質が悪いのは嫌だ」「家族に食べさせるものだから、安全性も大事」という心理があるんです。

イオンはこの「価格と品質の両立」というニーズに応えるため、トップバリュを3つのラインに分けて展開しています。

この3層構造が絶妙なんです。価格重視の人にはベストプライス、バランス重視の人には標準ライン、品質にこだわる人にはグリーンアイと、顧客の多様なニーズに応えられる体制を作っている。しかも、すべて自社ブランドなので、利益率も高く維持できるという一石二鳥の戦略です。

マーケターが学ぶべきポイント

この施策から学べるのは、「顧客セグメントごとに最適な価値提案を用意する」という基本中の基本です。でも、多くの企業がこれを実践できていない。

イオンの場合、単一のPBで勝負するのではなく、価格帯と品質で明確に差別化した複数ラインを展開することで、顧客の選択肢を増やしながら、自社ブランドへの囲い込みを実現しているんですね。

マーケティング観点での注目点②:DXによる顧客体験の革新と業務効率化

二つ目の注目点は、店舗DXの推進です。これは単なるコスト削減策ではなく、顧客体験の向上と業務効率化を同時に実現する戦略として機能しています。

イオンリテールのDX施策導入状況(2025年8月末時点)

| 施策 | 導入店舗数 | 効果・目的 |

|---|---|---|

| レジゴー | 287店舗 | レジ待ち時間削減、顧客体験向上 |

| 電子棚札 | 231店舗 | 価格変更の効率化、リアルタイム対応 |

| AIオーダー(デイリー) | 344店舗 | 発注精度向上、廃棄ロス削減 |

| AIオーダー(デリカ・畜産) | 368店舗 | 需要予測の高度化 |

| AIカカク | デリカ・水産・畜産368店舗 | 最適価格設定、利益率向上 |

レジゴーが変えた買い物体験

特に注目したいのが「レジゴー」です。これは、お客さんが自分のスマホで商品をスキャンしながら買い物し、最後はレジを通さずに決済できるシステム。

従来の買い物では、「商品を選ぶ→レジに並ぶ→会計を待つ」という流れでしたが、レジゴーは「レジに並ぶ」というストレスポイントを完全に削除しています。これは単なる効率化ではなく、顧客体験のリデザインなんですね。

AIオーダーによる需要予測の精緻化

もう一つ注目すべきがAIオーダーです。これは、過去の販売データ、天候、イベント情報などを分析して、最適な発注量をAIが提案するシステム。

生鮮食品は需要予測が難しく、発注ミスは即、廃棄ロスや機会損失につながります。AIオーダーの導入により、発注精度が向上し、廃棄ロスが削減され、同時に品切れも減少するという三方良しを実現しているんです。

人時生産性の劇的向上

これらのDX施策の成果は、数字にもはっきり表れています。イオンリテールの人時生産性は前年同期比107.0%を記録。つまり、同じ労働時間でより多くの成果を生み出せるようになったということです。

マーケターが学ぶべきポイント

DXというと、つい「コスト削減」や「効率化」に目が行きがちですが、イオンの事例が示しているのは、「顧客体験の向上」と「業務効率化」を同時に実現できるということ。

レジゴーは顧客の待ち時間を削減しながら、店舗側の人件費も削減しています。AIオーダーは発注担当者の負担を減らしながら、品切れによる顧客の不満も解消しています。

このように、「顧客視点」と「事業視点」の両方で価値を生み出すDXこそが、本当に効果的な施策なんですね。

マーケティング観点での注目点③:環境変化を機会に変える「猛暑対応」施策

三つ目の注目点は、環境変化への対応力です。2025年の夏は記録的な猛暑でしたが、イオンはこれをビジネスチャンスに変えました。

猛暑を逆手に取った「涼感提案」

決算資料には「猛暑下におけるグループ資産を活用した様々な涼感提案が奏功」と記載されています。具体的には以下のような施策が考えられます。

猛暑対応の施策例

| 施策カテゴリー | 想定される内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 商品戦略 | 冷感寝具、冷凍食品、アイス類の拡充 | 関連商品の売上増 |

| 店舗環境 | イオンモールを「涼感スポット」として訴求 | 来店客数の増加 |

| サービス事業 | イオンシネマ、イオンファンタジーへの誘導 | グループ全体の売上増 |

特にディベロッパー事業(イオンモール)では、前年同期比20.1%増という高い営業利益成長を記録。これは、「暑いから涼しい場所に行きたい」という顧客ニーズを的確に捉え、モール全体を涼感スポットとして訴求した結果と考えられます。

サービス・専門店事業の躍進

猛暑の恩恵を最も受けたのが、サービス・専門店事業です。

サービス・専門店事業の主要企業実績

| 企業 | 業種 | 前年同期比伸び率 |

|---|---|---|

| イオンエンターテイメント(映画館) | 屋内エンタメ | 大幅増益 |

| イオンファンタジー(屋内遊戯施設) | 屋内娯楽 | 増収増益 |

猛暑で外出を控える人が増える中、エアコンの効いた快適な屋内施設への需要が高まりました。イオンはこの変化をいち早く捉え、映画館や屋内遊戯施設への誘導を強化したと考えられます。

マーケターが学ぶべきポイント

ここで学ぶべきは、「環境変化を嘆くのではなく、機会として捉える」という姿勢です。

猛暑は小売業にとって、一見ネガティブな要因に思えます。外出を控える人が増えれば、来店客数が減るかもしれない。でもイオンは、「涼しい場所への需要が高まる」という逆の見方をして、それに応える施策を展開しました。

さらに重要なのは、グループ全体の資産を活用したという点。小売だけでなく、モール、映画館、遊戯施設といった複数の事業を持っているからこそ、顧客の「涼みたい」というニーズに多角的に応えられたんです。

なぜイオンは選ばれ続けるのか? 3つの競争優位性

ここまで個別の施策を見てきましたが、これらを支えるイオンの本質的な競争優位性を整理してみましょう。

①生活インフラとしてのポジショニング

イオンは単なる「お店」ではなく、地域の生活インフラとして機能しています。食品から衣料品、金融サービス、娯楽まで、生活に必要なものがすべて揃う。

これは「ワンストップショッピング」という古典的な価値ですが、高齢化や共働き世帯の増加により、その重要性は増しています。「あちこち回らずに、イオンに行けば全部揃う」という利便性は、時間に追われる現代人にとって大きな価値なんです。

②データとテクノロジーの活用力

イオンは早くからデジタル化に投資し、膨大な顧客データと購買データを蓄積してきました。このデータを活用して、需要予測、価格最適化、パーソナライズされたマーケティングを実現しています。

特に、AEON Payの会員数は948万人(期首から132万人増)と順調に拡大。このデジタル接点を通じて、顧客行動をリアルタイムで把握し、施策に反映できる体制を構築しているんです。

③規模の経済とグループシナジー

イオンの売上規模は年間10兆円超。この規模があるからこそ、仕入れ交渉力が強く、PBの開発コストも分散できる。さらに、グループ内の様々な事業が相互に顧客を送客し合うエコシステムが機能しています。

例えば、イオンモールで買い物をした人がイオンシネマで映画を見て、イオンカードで決済する。この一連の流れの中で、イオンは複数の収益ポイントを持つことができるんですね。

マーケターが学べる3つの実践的ヒント

それでは、イオンの成功事例から、私たちが自社のマーケティングに活かせるポイントを整理してみましょう。

ヒント①:顧客セグメントごとに最適化された価値提案

トップバリュの3層戦略から学べるのは、「一つの商品・サービスですべての顧客を満足させようとしない」ということ。

あなたの会社の商品・サービスは、異なるニーズを持つ顧客セグメントに対して、それぞれ最適化されていますか?もし「標準プラン」しかないなら、価格重視の顧客層を逃しているかもしれません。逆に、高価格帯のプレミアムプランがなければ、品質にこだわる顧客の潜在需要を取りこぼしているかもしれません。

ヒント②:顧客体験とオペレーション効率の同時最適化

レジゴーやAIオーダーの事例が示すのは、「顧客にとって良いことは、事業にとっても良い」という原則です。

施策を考えるとき、「これは顧客満足のため」「これはコスト削減のため」と分けて考えがちですが、本当に優れた施策は両方を同時に実現します。

あなたが今取り組んでいる施策は、顧客視点と事業視点の両方で価値を生み出していますか?もし片方だけなら、もう一方の視点も加えることで、より強力な施策になるかもしれません。

ヒント③:環境変化を機会として捉える柔軟性

猛暑対応の施策から学べるのは、「外部環境の変化にどう反応するか」という姿勢の重要性です。

市場環境の変化を「困難」として捉えるか、「機会」として捉えるか。この違いが、成果に大きな差を生みます。イオンは猛暑という環境変化を、涼感需要という新たな価値提案の機会に変換しました。

あなたの事業を取り巻く環境変化(物価高、人手不足、気候変動、技術革新など)を、どうポジティブな機会に転換できるか考えてみてください。

考えられる課題と改善の余地

ここまでイオンの成功要因を見てきましたが、完璧な企業はありません。今回の決算から見えてくる課題や改善の余地も指摘しておきましょう。

課題①:GMS事業の構造的赤字

イオンリテールを中心とするGMS事業は、営業損失を前年の82億円から2億円まで大幅に縮小しましたが、それでも赤字体質からは脱却できていません。

総合スーパーという業態自体が、専門店や食品スーパーとの競争で苦戦している構造的な問題があります。衣料品や住居余暇関連の売上が伸び悩み、食品だけが好調という状況では、抜本的な業態転換が必要かもしれません。

課題②:国際事業の低成長

国際事業の営業利益は48億円とほぼ横ばい。特に中国では消費マインドの低迷が続き、既存店売上が前年同期比マイナス4.6%と厳しい状況です。

海外展開は長期的な成長戦略として重要ですが、現地の経済環境や競合状況への対応がまだ十分ではない可能性があります。

課題③:デジタル化の進展度合い

DX施策は進んでいますが、レジゴーの導入店舗数は396店中287店(約72%)、電子棚札は231店(約58%)と、まだ全店展開には至っていません。

競合他社もデジタル化を加速させている中、この導入スピードで競争優位を維持できるか、疑問が残ります。

改善提案:非食品分野の専門店化加速

GMS事業の立て直しには、非食品分野の専門店化をさらに加速させる必要があるでしょう。衣料品なら衣料品専門のフロア構成にして、品揃えと専門性を高める。あるいは、不採算の非食品売場を縮小し、食品スーパーに業態転換する。

中途半端な「総合」ではなく、明確な専門性を持った店舗フォーマットへの転換が求められています。

イオンは今後も成長し続けられるのか?

最後に、最も重要な問い。イオンは今後も継続的に成長できるのか?

結論から言えば、答えは「Yes」です。ただし、いくつかの条件付きで。

成長を支える3つの追い風

①人口動態の変化がもたらす機会

日本は高齢化が進んでいますが、これはイオンにとって追い風です。高齢者は移動手段が限られるため、近隣で生活必需品が揃うワンストップショッピングの価値が高まります。また、まいばすけっとのような小型店舗の需要も増加します。

②デジタル化の深化による効率化余地

現在のDX施策はまだ発展途上。AIやデータ分析の活用を深めることで、さらなる効率化と収益性向上の余地があります。特に、パーソナライズされたマーケティングを強化することで、客単価の向上も期待できます。

③PB戦略の深化

トップバリュの成長余地はまだ大きい。グループ全体での売上シェアを高めることで、利益率の改善が期待できます。また、品質面でもさらなる改善を続けることで、ナショナルブランドからの置き換えを進められます。

成長のための3つの条件

ただし、成長を続けるには以下の条件をクリアする必要があります。

①GMS事業の抜本的改革

総合スーパー業態の構造的赤字を放置せず、業態転換や専門店化を加速させる必要があります。これは痛みを伴う改革ですが、避けては通れません。

②デジタル投資の継続

DXは一度やったら終わりではありません。継続的な投資と改善が必要です。特に、競合他社も同様の施策を進めている中、スピード感を持って展開することが重要です。

③海外戦略の見直し

中国をはじめとする海外市場では、現地の消費者ニーズや競合環境に合わせた戦略の見直しが必要です。日本と同じやり方では通用しない市場もあります。

まとめ:イオン決算から学ぶ、マーケティング成功の5つのKey Takeaways

それでは最後に、今回の分析から得られた重要なポイントを整理しましょう。

①顧客セグメント別の価値提案が収益性を高める トップバリュの3層戦略が示すように、異なる顧客ニーズに対して最適化された商品ラインを用意することで、幅広い顧客層を取り込みながら利益率も向上できます。「万人向け」ではなく、「それぞれに最適」を目指すべきです。

②DXは顧客体験と業務効率の両方で価値を生む レジゴーやAIオーダーの事例が示すように、優れたデジタル施策は顧客満足度を高めながら、同時にコスト削減や生産性向上も実現します。片方だけを追求する施策ではなく、両立を目指すことが重要です。

③環境変化は嘆くものではなく、機会として捉える 猛暑という環境変化を「涼感需要」という新たな価値提案の機会に転換したイオンの例が示すように、外部環境の変化にどう反応するかが、成果を分けます。変化を前向きに捉え、それを活かす施策を考えましょう。

④グループシナジーとエコシステムが競争優位を生む 小売、金融、不動産、エンタメなど多様な事業を持つことで、顧客に複数の接点を提供し、相互に送客できる仕組みを構築しています。単独事業ではなく、事業間連携の視点を持つことが、競争優位につながります。

⑤継続的な改善と投資が成長を支える イオンの成功は一朝一夕のものではありません。5期連続の増収という結果は、PB戦略、DX投資、店舗改革を継続的に推進してきた成果です。短期的な成果だけでなく、長期的な視点で施策を継続することが、真の競争力を生みます。

物価高、人手不足、デジタル化の波。小売業を取り巻く環境は決して楽ではありません。でも、イオンの決算が示しているのは、適切な戦略と施策があれば、逆風の中でも成長できるということ。

数字の裏側にある「なぜ」を読み解き、自社のマーケティング戦略に活かしていく。それこそが、私たちマーケターの腕の見せどころですよね。

この記事が、あなたの明日の戦略を考えるヒントになれば幸いです。