はじめに

デジタル変革が加速する現代において、マーケターの皆さんは日々新しい課題に直面していることでしょう。特に生成AIの急速な普及により、業務効率化や創造的なコンテンツ制作の可能性が大きく広がった一方で、「実際にどれだけの効果が出ているのか」「他社と比べて自社の取り組みは進んでいるのか」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

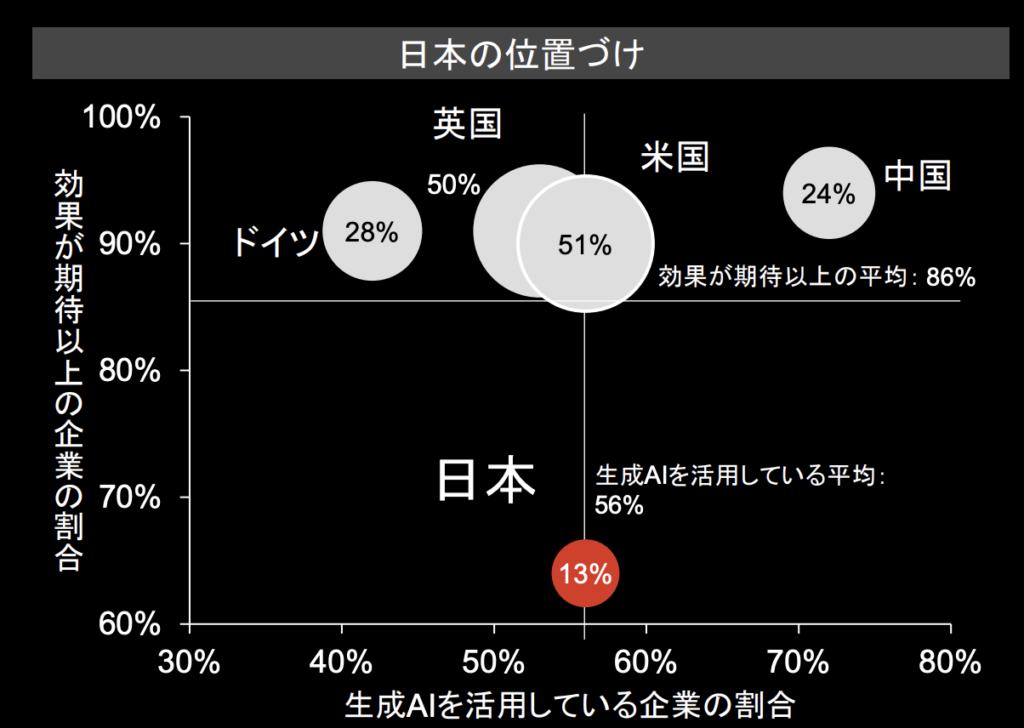

PwCが2025年春に実施した「生成AIに関する実態調査」では、日本、米国、英国、ドイツ、中国の5カ国において、売上高500億円以上の企業の課長以上945名を対象とした包括的な調査が行われました。この調査結果から浮かび上がったのは、日本企業の生成AI活用における深刻な課題と、世界各国との大きな格差でした。

本記事では、この調査データを基に、マーケティング業務における生成AI活用の現状と課題を詳しく分析し、効果を上げている企業の成功要因を明らかにします。さらに、日本のマーケターが今すぐ実践できる具体的な改善策についても解説していきます。

こちらから誰でもダウンロード可能です。

衝撃的な調査結果:日本企業の生成AI効果は世界最下位レベル

5カ国比較で明らかになった日本の立ち位置

PwCの調査結果を見ると、日本企業の生成AI活用における深刻な課題が浮き彫りになります。特に注目すべきは、生成AIを既に活用している企業のうち、効果が「期待を大きく上回っている」または「期待通りの効果があった」と回答した企業の割合です。

この数字が示すのは、日本企業が生成AIを活用している割合は米国と同水準でありながら、その効果を実感できている企業(◯の大きさ)の割合が圧倒的に低いという現実です。特に「期待を大きく上回っている」と回答した企業の割合は、米国や英国の4分の1程度にとどまっています。

マーケティング業務での活用状況

マーケティング関連の業務における生成AI活用状況を見ると、さらに深刻な課題が明らかになります。調査では、生成AIのユースケースとして以下のような分類で分析されています。

| ユースケース分類 | 日本での活用割合 | 米国での活用割合 | 中国での活用割合 |

|---|---|---|---|

| テキスト系(文章執筆、要約、調査) | 51-55% | 52-59% | 52-62% |

| 画像・音声生成系(イラスト、動画、音声) | 8-22% | 24-41% | 15-38% |

| 開発・新規ビジネス系(プログラム、新サービス) | 18-21% | 29-35% | 21-31% |

テキスト系のユースケースでは各国とも同水準の活用が見られる一方で、画像・音声生成系や開発・新規ビジネス系では日本が大きく遅れをとっています。これは、マーケティング業務において創造性や革新性が求められる領域での活用が進んでいないことを意味しており、競合との差別化要因として生成AIを活用できていない現状を示しています。

効果格差の背景:なぜ日本企業は成果を出せないのか

目的意識の違いが生む大きな差

調査結果から、効果を上げている企業と期待未満の企業では、生成AIに対する目的意識に大きな違いがあることが分かります。

| 項目 | 期待を大きく上回る企業 | 期待未満の企業 |

|---|---|---|

| 業界構造を根本から変革するチャンスと捉える割合 | 55% | 15% |

| 社外向けの生成AIサービスを提供している割合 | 65% | 24% |

| 社長直轄で推進している割合 | 61% | 8% |

| CAIO(Chief AI Officer)が配置されている割合 | 60% | 11% |

この数字から明らかなのは、効果を上げている企業は生成AIを単なる「効率化ツール」として捉えるのではなく、「事業変革の中核」として位置づけていることです。一方、期待未満の企業では、生成AIを既存業務の延長線上で活用しており、抜本的な改革につながっていません。

組織体制と推進リソースの格差

効果創出における組織体制の違いも顕著に表れています。

| 推進体制の要素 | 期待を大きく上回る企業 | 期待未満の企業 | 差分 |

|---|---|---|---|

| 数億円以上の予算規模を確保 | 63% | 27% | +36pt |

| 業務プロセスの一部として正式に組み込み済み | 72% | 14% | +58pt |

| AIエージェントの導入済み・進行中 | 77% | 26% | +51pt |

| 最新技術に十分にキャッチアップ | 80% | 11% | +69pt |

これらの数字は、効果を上げている企業が生成AI活用に対して十分なリソースを投入し、組織として本格的に取り組んでいることを示しています。特に注目すべきは、業務プロセスへの組み込み度合いです。効果を上げている企業では、生成AIが「使っても使わなくてもよいツール」ではなく、「業務に不可欠な要素」として位置づけられています。

活用範囲と深度の違い

マーケティング業務における活用範囲を比較すると、期待を上げている企業ほど多様な部門での活用が進んでいることが分かります。

| 活用部門 | 期待を大きく上回る企業 | 期待未満の企業 | 差分 |

|---|---|---|---|

| 営業・マーケティング | 53% | 31% | +22pt |

| 経営企画など戦略・企画系 | 43% | 17% | +26pt |

| 人事 | 32% | 20% | +12pt |

| 経理・財務 | 31% | 20% | +11pt |

| カスタマーサービス | 22% | 12% | +10pt |

この結果は、効果を上げている企業が生成AIを特定の業務に限定するのではなく、組織横断的に活用していることを示しています。マーケティング部門だけでなく、関連する複数の部門で同時に活用することで、相乗効果を生み出していると考えられます。

成功企業の戦略パターン分析

経営レベルでのコミットメントの重要性

調査データから、成功している企業に共通する最も重要な要因は、経営レベルでの強いコミットメントです。具体的には以下のような特徴が見られます。

経営直轄での推進体制

- 期待を上回る効果を創出した企業の61%が「社長直轄」で生成AI活用を推進

- 期待未満の企業では、この割合がわずか8%にとどまる

- 経営層の意思決定プロセスの長さ・複雑さが、導入スピードに最も大きな影響を与える要因として53%が回答

専門組織の設置

- CAIO(Chief AI Officer)の配置率:期待を上回る企業60% vs 期待未満企業11%

- CoE組織(Center of Excellence)の関与:期待を上回る企業で高い傾向

- IT部門や経営企画部門だけでなく、経営層が直接関与する推進体制の構築

全社的な変革マインドの醸成

成功企業では、生成AI活用を通じた全社的な変革マインドの醸成が進んでいます。

| 変革マインドの指標 | 期待を大きく上回る企業 | 期待未満の企業 |

|---|---|---|

| 業務の完全置き換えを志向(60-100%) | 70% | 16% |

| 全従業員(100%)が生成AIを活用 | 39% | 4% |

| 従業員への利益還元を積極的に実施 | 69% | 28% |

| 新規事業への投資に効果を還元 | 64% | 45% |

これらの数字から分かるのは、成功企業が生成AIを「部分最適化のツール」ではなく、「全社最適化の手段」として活用していることです。特に、従業員への利益還元を積極的に行うことで、組織全体のモチベーション向上と変革への参画意識を高めています。

データ活用とガバナンスの両立

成功企業では、積極的な活用と適切なガバナンスのバランスを巧みに取っています。

| ガバナンス要素 | 期待を大きく上回る企業 | 期待未満の企業 |

|---|---|---|

| 1線・2線組織合同での体制整備 (1線組織:事業部門個別、DX横断、その他、2線組織:IT、セキュリティ、リーガル、リスク管理、品質管理、既存AIガバナンス、その他間接部門) | 68% | 34% |

| ガバナンス態勢・リスク対策が十分に機能 | 77% | 6% |

| 多様なデータソースの活用(社内業務データ以外) | 平均45% | 平均31% |

| リスク対策の実施(複数項目の平均) | 高水準 | 低水準 |

興味深いのは、効果を上げている企業ほど、むしろガバナンスを重視していることです。これは、適切なリスク管理を行うことで、より大胆で創造的な活用が可能になることを示唆しています。

マーケター向け実践的改善アクション

このブログはマーケターの方に非常にみてもらっていますので、マーケティング組織が実践すべきアクションを考えみましょう。

短期改善アクション(3-6ヶ月以内)

マーケティング部門が今すぐ実践できる具体的なアクションを、優先度別に整理しました。

| アクション項目 | 実施内容 | 期待効果 | 必要リソース |

|---|---|---|---|

| ユースケース設定の見直し | データ収集・調査から戦略企画・コンテンツ創造へシフト | 創造性向上、差別化強化 | 中 |

| 業務プロセスへの組み込み | 任意利用から必須プロセスへの変更 | 活用率向上、効果の安定化 | 低 |

| クロスファンクショナル連携 | 営業、企画、カスタマーサービスとの連携強化 | 相乗効果の創出 | 中 |

| 指標設定の多様化 | 工数削減だけでなく、創造性、顧客満足度指標を追加 | 包括的な効果測定 | 低 |

具体的な実施手順:

まず、現在のユースケースを棚卸しし、「データ収集・調査・リサーチ」といった基本的な活用から、「戦略・企画アイデア創出」「新規サービス企画」といったより創造的な活用への移行を図ります。調査によると、期待を上回る効果を創出している企業では、基本的なテキスト処理だけでなく、画像・音声生成や新規ビジネス企画での活用率が高くなっています。

次に、生成AIの活用を「業務担当者の判断で任意に利用できる状態」から「業務プロセスの一部として正式に組み込まれている状態」へと変更します。期待を上回る企業では72%がプロセスに組み込み済みであるのに対し、期待未満の企業では14%にとどまっています。

中期改善アクション(6-12ヶ月以内)

| アクション項目 | 実施内容 | 期待効果 | 必要リソース |

|---|---|---|---|

| AIエージェント導入検討 | タスク自動化から自律的な判断・実行への進化 | 業務効率の飛躍的向上 | 高 |

| データソース多様化 | 社内業務データ以外の活用拡大 | 洞察の深化、競争力強化 | 中 |

| 外部向けサービス開発 | 顧客向け生成AI活用サービスの企画・開発 | 新規収益源の創出 | 高 |

| ガバナンス体制強化 | 1線・2線組織合同でのリスク管理体制構築 | 安全な活用推進、信頼性向上 | 中 |

長期改善アクション(12ヶ月以上)

| アクション項目 | 実施内容 | 期待効果 | 必要リソース |

|---|---|---|---|

| 組織変革の推進 | マーケティング組織の抜本的見直し | 競争優位性の確立 | 高 |

| 人材育成・採用戦略 | AI活用スキルを持つ人材の育成・獲得 | 組織能力の底上げ | 高 |

| 業界連携・エコシステム構築 | 他社・研究機関との連携強化 | イノベーション創出の加速 | 中 |

| 企業文化の変革 | 失敗を許容し、挑戦を評価する文化醸成 | 創造性の向上、変革の加速 | 高 |

日本企業特有の課題と対策

意思決定プロセスの複雑さへの対応

調査では、日本企業の生成AI導入スピードに最も大きな影響を与える要因として、「経営層の意思決定プロセスの長さ・複雑さ」が32%で1位となっています。これは日本企業特有の合意形成重視の文化に起因する課題です。

対策アプローチ:

| 課題 | 具体的な対策 | 実施方法 |

|---|---|---|

| 合意形成重視による意思決定の遅れ | スモールスタートでの実証 | パイロットプロジェクトによる成果の可視化 |

| 失敗に対する過度な懸念 | 心理的安全性の確保 | 失敗を学習機会として位置づける評価制度 |

| 低めの目標設定 | 変革マインドの醸成 | トップメッセージでの高い目標設定の明示 |

人材スキル不足の解決策

調査によると、日本企業の62%が「必要なスキルを持った人材がいない」ことを課題として挙げています。これは他国と比較しても高い水準です。

スキル開発のフレームワーク:

| スキルレベル | 対象者 | 必要スキル | 育成方法 |

|---|---|---|---|

| 基礎レベル | 全マーケター | AI技術全般の理解、基本的なプロンプト設計 | 社内研修、オンライン学習 |

| 応用レベル | マーケティングリーダー | ユースケース企画、ビジネストランスレーション | 外部研修、プロジェクト参画 |

| 専門レベル | AI担当者 | プログラミング、エンジニアリングスキル | 専門教育、外部人材採用 |

組織文化の変革アプローチ

日本企業が効果を上げるためには、既存の組織文化の特性を活かしながら変革を進めることが重要です。

日本企業の特性を活かした変革戦略:

| 日本企業の特性 | 変革への活用方法 | 具体的な施策 |

|---|---|---|

| 現場力・改善文化 | 継続的な改善サイクルの構築 | 生成AI活用のベストプラクティス共有会 |

| 技術受容性の高さ | 新技術への積極的な挑戦 | 最新AI技術の試験導入プログラム |

| 標準化・横展開力 | 成功事例の組織全体への展開 | 成功パターンの標準化とマニュアル化 |

| チームワーク重視 | 部門横断的なAI活用推進 | クロスファンクショナルチームの設置 |

2025年以降の生成AI活用戦略

技術進化のトレンドと対応戦略

PwCの調査レポートでは、2035年までの生成AI技術の進化について3つの潮流が示されています。

| 技術潮流 | 進化の方向性 | マーケティングへの影響 |

|---|---|---|

| ベースモデルの精度向上 | マルチモーダル化、思考の連鎖強化 | より複雑な創造的タスクの自動化 |

| AIエージェントの普及 | 受動的AIから能動的AIへ | ワークフロー全体の自動化・最適化 |

| フィジカルAIの誕生 | デジタルとリアルの融合 | 体験型マーケティングの革新 |

競争優位性確立のための長期戦略

| 戦略領域 | 2025年の重点施策 | 2030年の目指す姿 |

|---|---|---|

| 技術活用 | AIエージェントの本格導入 | 完全自律型マーケティングシステム |

| 人材育成 | AI共創スキルの組織的習得 | AI-Human協働の新しい働き方確立 |

| 組織変革 | 部門横断的なAI活用体制 | AI-First組織への完全移行 |

| 顧客価値 | パーソナライゼーションの高度化 | 予測的顧客体験の実現 |

ROI最大化のための投資戦略

調査データから、効果を上げている企業の投資パターンを分析すると、以下のような特徴が見られます。

| 投資領域 | 期待を上回る企業の投資比率 | 期待未満企業との差分 | 投資効果 |

|---|---|---|---|

| 人材育成・採用 | 高 | +20pt以上 | 中長期的な組織能力向上 |

| 技術インフラ | 中 | +15pt程度 | 基盤整備による安定稼働 |

| 外部連携・コンサルティング | 中 | +10pt程度 | 専門知識の迅速な獲得 |

| 新規事業開発 | 高 | +25pt以上 | 新たな収益源の創出 |

まとめ

PwCの調査結果から明らかになったのは、生成AI活用における世界各国との深刻な格差と、その背景にある構造的な課題です。しかし同時に、日本企業にも大きな可能性があることも示されました。

Key Takeaways:

効果格差の本質的要因: 日本企業の生成AI効果が低い最大の理由は、技術活用の目的が「効率化」にとどまり、「事業変革」に至っていないことです。期待を上回る効果を創出している企業では、55%が「業界構造を根本から変革するチャンス」として生成AIを捉えているのに対し、期待未満の企業では15%にとどまっています。

組織レベルでのコミットメントの重要性: 成功企業では61%が社長直轄で推進しており、CAIOの配置率も60%に達しています。一方、期待未満の企業では、これらの数字がそれぞれ8%、11%と大幅に低くなっています。技術の導入だけでなく、組織全体での取り組みが成功の鍵となります。

段階的アプローチの有効性: 短期的にはユースケースの見直しと業務プロセスへの組み込み、中期的にはAIエージェント導入とデータソース多様化、長期的には組織変革と企業文化の転換という段階的なアプローチが効果的です。

日本企業の特性を活かした変革の可能性: 現場力・改善文化、技術受容性、標準化・横展開力といった日本企業の特性は、適切に活用すれば生成AI活用の競争優位性につながる可能性があります。

投資対効果の最大化: 効果を上げている企業では、人材育成・新規事業開発への投資比率が高く、単なる技術導入にとどまらない包括的な投資戦略を展開しています。

生成AI活用における成功は、技術の問題ではなく、組織と戦略の問題です。今回の調査結果を踏まえ、自社の現状を客観的に分析し、段階的かつ体系的な改善アクションを実行することで、世界水準の生成AI活用効果を実現することが可能でしょう。

変革の第一歩は、現状の正確な把握から始まります。本記事で紹介した分析フレームワークと改善アクションを参考に、ぜひ自社のマーケティング部門での生成AI活用を見直してみてください。

出典:PWC 生成AIに関する実態調査 2025春 5カ国比較

弊社ではAI×マーケティングの実行支援を行っております。ご興味がある方はぜひサービス資料をダウンロードくださいませ。