はじめに

フジ・メディア・ホールディングス(FMH)の2025年3月期決算が5月16日に公表されました。この決算は、現代のマーケターにとって極めて重要な学びを提供しています。人権・コンプライアンス問題というブランドクライシスに直面しながらも、一方でデジタル配信事業の成長や都市開発事業の好調など、明暗が分かれた結果となりました。この決算内容から、危機管理、ブランド再生、事業ポートフォリオの組み替えという、現代マーケターが直面する課題への対応策を探ることができます。

全体の業績サマリー

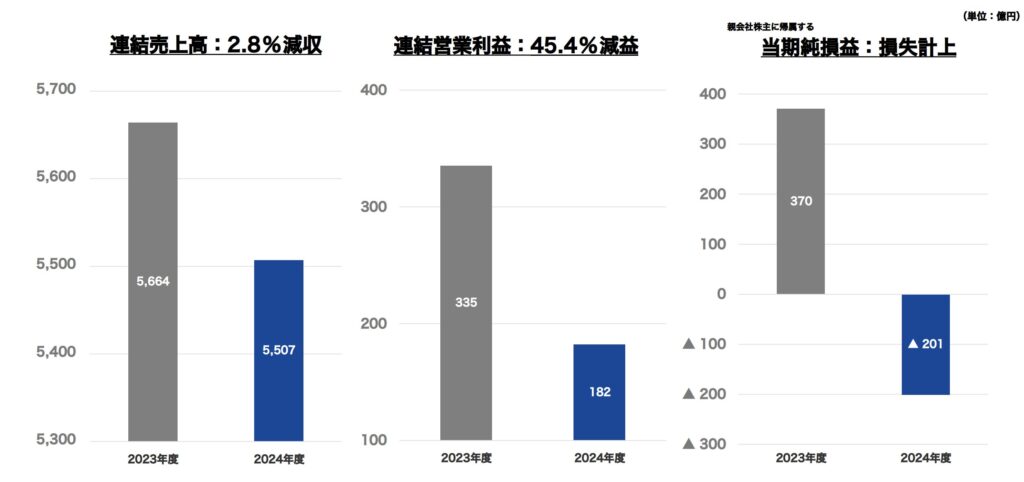

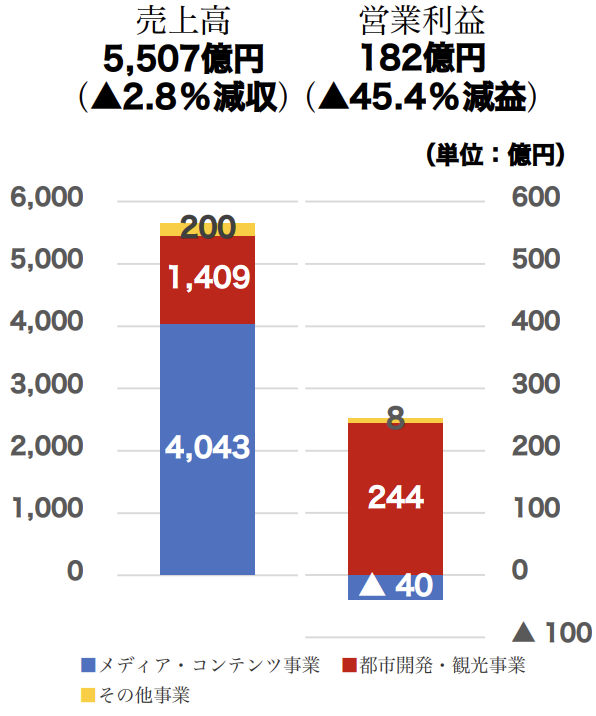

FMHの2025年3月期は、売上高5,507億円(前期比2.8%減)、営業利益182億円(同45.4%減)、親会社株主に帰属する当期純損失201億円という結果でした。特に第4四半期(2025年1月〜3月)において、フジテレビの人権・コンプライアンス事案の影響により、広告収入が大幅に減少したことが主因となっています。

一方で、都市開発・観光事業は増収増益を達成し、同社の事業ポートフォリオの多様性が損失の拡大を抑制する効果を発揮しました。この二面性は、現代企業におけるリスク分散の重要性を示しつつも、都市開発・観光事業の稼ぎがあることでのメディア・コンテンツ事業の不健全な運営が放置されていたことも学べる例といえるでしょう。

マーケティング観点での注目点

クライシス時の広告市場への影響度合い

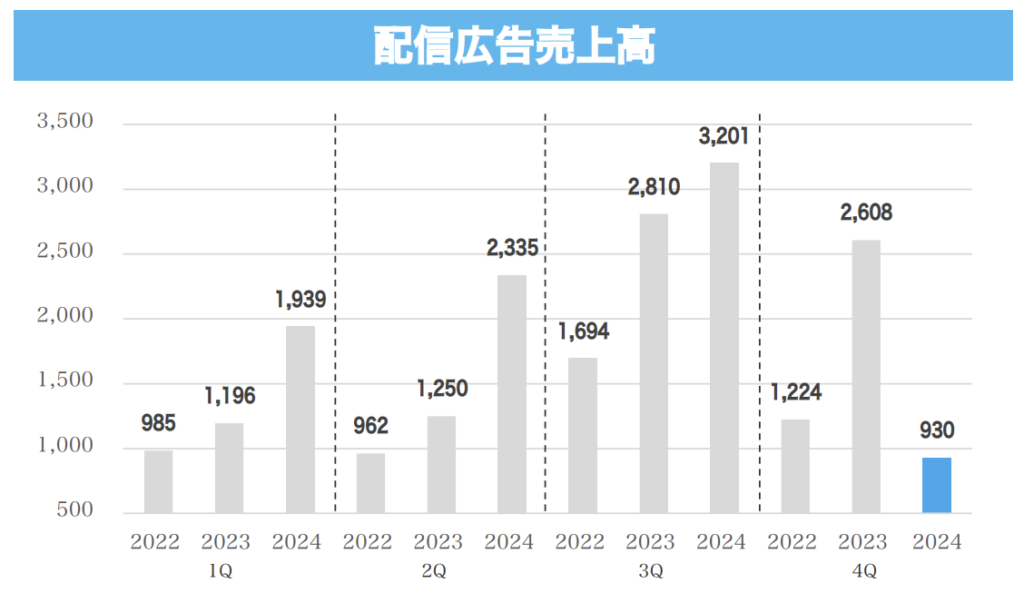

フジテレビの広告による収入は通期で1,237億円(前期比16.0%減)となりましたが、注目すべきはその減少パターンです。第3四半期までは前期比増収を維持していたものの、第4四半期で一気に30.3%の大幅減収に転じました。

この現象は、現代の広告主企業がESG(環境・社会・ガバナンス)やブランドセーフティをいかに重視しているかを如実に示しています。特にスポット広告の落ち込みが顕著で、人権・コンプライアンス事案が公表された4Qは対前期比73.3%減という数字でした。企業の広告出稿停止がいかに迅速に実行され、テレビ局のビジネスに大打撃を与えるかを物語っています。

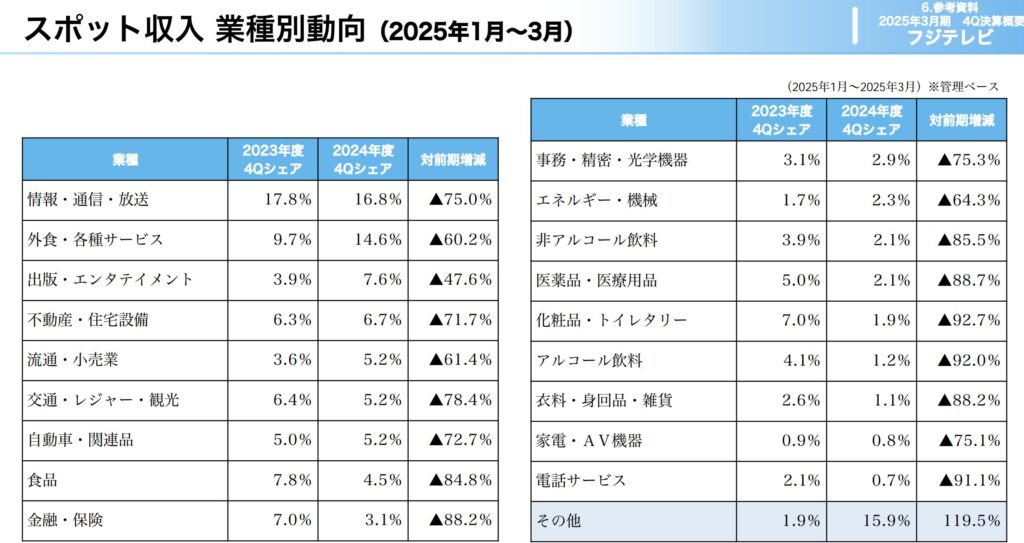

業種別の反応速度の違い

興味深いのは業種別の反応の違いです。情報・通信・放送業界は75.0%減と最も大きな落ち込みを見せた一方で、エネルギー・機械分野では119.5%増と逆に出稿を増やしています。これは、ブランドイメージを重視する業界ほどリスク回避行動が強く、実用性を重視する業界では影響が限定的であることを示しています。

デジタル配信事業の成長継続という希望

一方で、配信広告収入は通期で6.9%増、第3四半期まででは42.2%増という高い成長率を維持していました。これは、TVer等のAVOD(広告付き動画配信)プラットフォームが、従来のテレビ広告とは異なる価値提案を持っていることを示しています。

配信プラットフォームは、より詳細な視聴データやターゲティング機能を提供でき、広告主にとってROI(投資収益率)の測定や最適化が容易です。この特性により、ブランドリスクの影響を相対的に軽減できている可能性があります。

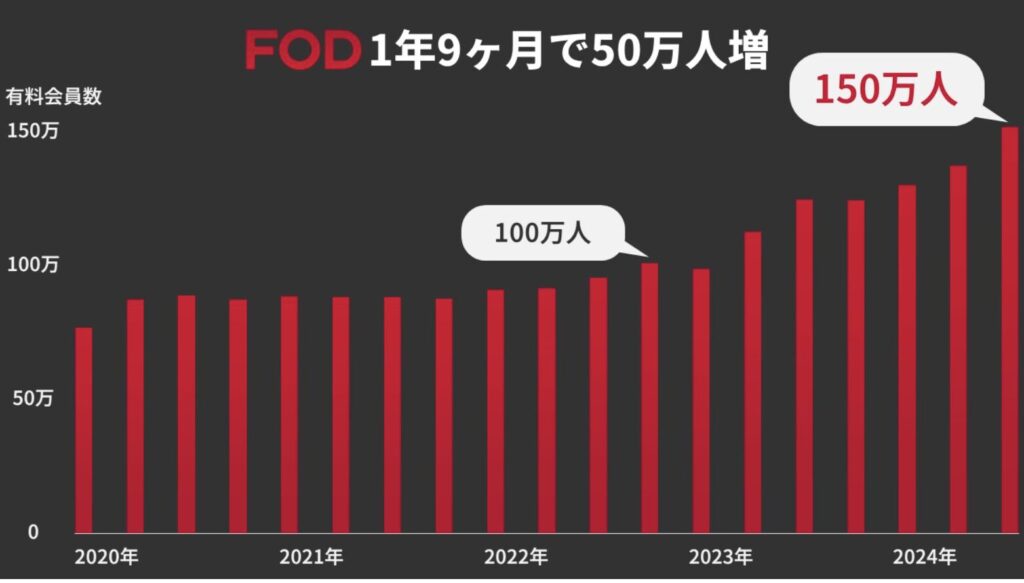

FOD(フジテレビオンデマンド)の有料会員数も堅調に増加し、2024年の9月に150万人を突破しています。デジタル事業収入は40.5%増を記録しました。これは、コンテンツそのものの価値と配信プラットフォームの価値を分離して考える消費者の行動変化を反映しています。FODは約1,000円で現在の地上波や過去の映像作品が見ることができます。単純計算でも月15億円の収益があると言えます。プラットフォームとして非常に優秀です。

事業ポートフォリオの多様化効果

都市開発・観光事業は売上高1,409億円(前期比9.9%増)、営業利益244億円(同25.4%増)と好調を維持しました。特に注目すべきは神戸須磨シーワールドの成功で、開業から約11か月で200万人の来場者を達成しています。

この成功は、体験型エンターテインメントにおけるマーケティング戦略の秀逸さを示しています。西日本で唯一シャチの展示を行う水族館という明確な差別化ポイント、飲食・物販での収益最大化、長時間滞在を促す施設設計など、複数の要素が組み合わさった結果といえます。

マーケターが学べるポイント

クライシスコミュニケーションの重要性

今回の事案は、一度失った信頼の回復がいかに困難かを示しています。FMHは「改革アクションプラン」を策定し、人権ファーストの組織体制構築、女性役員比率30%の達成、エンゲージメントスコアの経営指標への組み込みなど、包括的な改革に取り組んでいます。

これらの施策は、単なる謝罪や一時的な対応ではなく、組織文化の根本的変革を目指すものです。現代のマーケターは、このような長期的視点でのブランド再構築戦略を理解しておく必要があります。

デジタルトランスフォーメーションの加速

配信広告の成長は、メディア業界のデジタル化が不可逆的な流れであることを示しています。従来のマス広告からデジタル広告への移行は、単なるチャネルの変更ではなく、マーケティング手法そのものの変革を意味します。

データドリブンなマーケティング、リアルタイムでの効果測定、個別最適化されたコンテンツ配信など、デジタルプラットフォームならではの機能を活用することで、より効率的で効果的なマーケティングが可能になります。これは事業者にとっても非常にマーケティングがしやすい環境になっていきます。

リスク分散の戦略的重要性

FMHの事例は、事業ポートフォリオの多様化がリスクヘッジとして機能することを実証しています。メディア事業の不調を都市開発・観光事業がカバーする構造は、現代企業におけるリスク管理の模範例といえます。しかし、その基盤があるからこそ、メディア事業でのコンプライアンスの問題が他企業よりも根深く、改善を遅らせていた原因の1つでもあると言えます。

事業ポートフォリオの多様化も考慮しつつ、1つの母体からの利益に頼らない形で、ビジネスを展開していける戦略が求められるでしょう。

ステークホルダー資本主義への対応

株主だけでなく、従業員、顧客、社会全体への責任を重視するステークホルダー資本主義の流れは、マーケティング戦略にも大きな影響を与えています。ESG投資の拡大により、企業のサステナビリティへの取り組みが投資判断の重要な要素となっており、これはブランド価値の向上にも直結します。

FMHが今後取り組む人権デューデリジェンス、エンゲージメントスコアの向上、環境への配慮(ZEB認証取得など)は、こうした時代要請への対応として市場から評価されるために当たり前の要素となってきています。マーケターも、短期的な売上向上だけでなく、長期的なブランド価値向上を視野に入れた戦略立案が求められています。

データ活用による意思決定の高度化

FMHの改革プランでは、エンゲージメントスコアや従業員満足度を経営指標に組み込み、これらを役員報酬と連動させるとしています。これは、定性的とされていた要素を定量化し、経営意思決定に活用する好例です。

マーケターにとっても、ブランド認知度や顧客満足度などの指標をより精緻に測定し、マーケティング施策の効果を可視化することの重要性を示しています。データに基づいた意思決定により、より戦略的で効果的なマーケティングが可能になります。

まとめ

| 学習ポイント | 具体的な示唆 | マーケターへの応用 |

|---|---|---|

| クライシス対応 | 包括的な組織改革による信頼回復 | 長期的視点でのブランド再構築戦略の必要性 |

| デジタル化の加速 | 配信広告の高成長継続 | データドリブンマーケティングへの投資拡大 |

| 事業多様化効果 | 都市開発事業による損失カバー | マーケティングチャネルの多様化によるリスク分散 |

| ステークホルダー重視 | ESG要素の経営指標化 | サステナビリティを考慮したブランド戦略 |

| 体験価値の創造 | 神戸須磨シーワールドの成功 | 差別化された体験型マーケティングの重要性 |

フジ・メディア・ホールディングスの決算は、現代マーケティングの複雑さと可能性を同時に示しています。クライシス時においても、デジタル変革の推進、事業ポートフォリオの多様化、ステークホルダーへの配慮を通じて、持続的な成長を目指すことができるということです。

マーケターは、この事例から短期的な危機対応と長期的な価値創造のバランスを学び、変化の激しい市場環境においても柔軟性と戦略性を兼ね備えたマーケティング戦略を構築していく必要があります。特に、データ活用能力の向上、デジタルプラットフォームの理解、リスク管理の徹底は、今後のマーケター必須スキルといえるでしょう。