はじめに

「いい商品なのに売れない」──多くのマーケターが直面する悩みの根本原因は、ブランド戦略の欠如にあります。

そんなときにこそ読むべきなのが、デービッド・アーカーの『ブランド論(Building Strong Brands)』です。

アーカーは「ブランドとは資産である」という視点から、ブランド価値の測定法、構築手法、ブランド戦略全体の体系化に大きな貢献をした人物です。本記事では、彼の理論をベースに「強いブランドとは何か?」「ブランド構築のためにマーケターがやるべきことは何か?」を体系的に解説します。

ブランド論(Building Strong Brands)の概要

デービッド・アーカーの『ブランド論(原題:Building Strong Brands)』は、ブランド構築における最重要文献の一つであり、マーケターが「ブランドをいかに戦略的に育てるか」という問いに対する体系的な答えを提示しています。

書籍の基本構造と主題

本書は、以下の4つの中心的テーマに沿って展開されます:

- ブランド・アイデンティティの確立

→ ブランドの「本質」とは何か、どんな存在になりたいのかという企業内視点の整理。 - ブランド・ポジショニング

→ 顧客の心にどう位置づけられたいかという外的戦略視点。 - ブランド・システムの構築(アーキテクチャ)

→ 複数のブランドをどう整理・管理するか。 - ブランド評価の指標設計(Brand Equity Ten)

→ ブランドの健全性と成長性を可視化するフレームワーク。

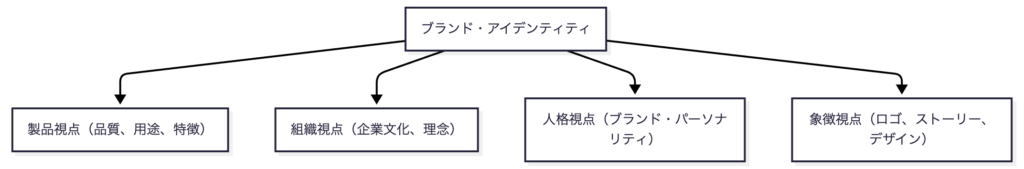

ブランド・アイデンティティの4視点

アーカーはブランド・アイデンティティを以下の4領域から構成すべきと述べます:

- 製品視点:品質、機能、用途などの物理的特徴

- 組織視点:企業の理念、文化、ミッション

- 人格視点:ブランドが持つ「人間らしさ」や態度

- 象徴視点:ロゴ、ストーリー、ビジュアルなどの象徴的要素

これらを統合することで、ブランドは単なる商品名ではなく、「意味を持った存在」として機能します。

ブランド・エクイティの構成要素

アーカーは、ブランドを資産(Asset)として捉えるべきだと主張し、以下の5つを主要構成要素としています:

- ブランド・ロイヤルティ

- ブランド認知度

- 知覚品質(Perceived Quality)

- ブランド連想(Associations)

- その他の資産(商標、チャネルなど)

これらは、企業価値を高め、競争優位を築くブランドの「経済的基盤」となります。

ブランド・ポートフォリオ戦略(アーキテクチャ)

単体ブランドだけでなく、企業全体として複数ブランドをどう整理し、役割分担を設計するかも重要です。

- ハウス・オブ・ブランド(P&G型)

- ブランド・エンドーサー型(Nestlé型)

- マスターブランド主導型(Apple型)

それぞれに長所・短所があり、事業戦略や業界構造に応じた選定が必要になります。

ブランド評価:Brand Equity Ten

定量化が難しいブランド力を測定可能にするための10指標セット。

- 認知度、ロイヤルティ、知覚品質、連想の強さなど

マーケティングKPIと連動しやすいため、戦略策定と改善のPDCAに活用されやすい点が特徴です。

『Building Strong Brands』は、単なる理論書ではなく、実践的でかつ企業の中長期成長戦略と直結するブランド戦略設計の教科書です。特にB2C領域においてはもちろん、B2Bやサービス業にも応用可能な普遍的構造を持っています。

ブランド論の全体像と核心

ブランドとは「資産」である(Brand as Assets)

アーカーは、ブランドを「企業の資産(Asset)」と捉え、目に見えないブランド価値をいかにして構築し、維持し、評価するかに注目しました。この考え方の中核にあるのが「ブランド・エクイティ(Brand Equity)」の概念です。

ブランド・エクイティの定義

ブランド名やシンボルに結びついた資産(あるいは負債)の集合体であり、それは製品やサービスに対する消費者の反応に影響する

つまり、ブランドが消費者の記憶や感情にどのように作用しているかという“無形資産”を定量・定性の両面から評価しようとするものです。

ブランド・エクイティの構成要素

| 要素 | 内容 | 影響する領域 |

|---|---|---|

| ブランド・ロイヤルティ | 顧客の繰り返し購入意向や支持の強さ | 顧客維持・LTV向上 |

| ブランド認知度 | 顧客の頭の中にブランドが想起される頻度と深さ | 認知・トップオブマインド |

| 知覚品質 | 顧客が抱く主観的な品質評価 | プライシング、ブランド信頼性 |

| ブランド連想 | ブランドに結びつく意味や価値観(感情、使用シーンなど) | ブランドの意味付け、ポジショニング |

| その他ブランド資産 | 商標権、チャネルパートナー、キャラクターなど | 法的保護、拡張性、戦略的資源 |

ブランドは「心理的差別化装置」

同じカテゴリの商品が複数存在する中で、「このブランドだから選ばれる」状態を作るのがブランドの役割です。

アーカーは、以下のような効果をブランドがもたらすと整理しています:

- 意思決定の簡素化(Heuristic)

- 心理的満足(Emotional Benefit)

- 使用後の安心感(Risk Reduction)

ブランド・アイデンティティ vs ポジショニング(Identity vs Positioning)

ブランド構築において混同されがちな2つの概念をアーカーは明確に区別しています。

ブランド・アイデンティティ(Identity)

- 企業の内的視点から見た「ブランドの本質」

- 存在意義、ビジョン、価値観などを含む

- 将来的なブランド拡張の起点になる

ブランド・ポジショニング(Positioning)

- 市場・顧客の視点から見た「ブランドの印象」

- 特定市場において他社と差別化されるポイント

- コミュニケーションや広告の核となる

アーカーは、ポジショニングだけを重視すると短期視点に偏り、ブランド全体の構築には不十分だと指摘。むしろアイデンティティを軸に長期的なブランド資産を積み上げるべきとしています。

ブランド・アイデンティティの4視点

ブランド構築の実践フレームワーク

ブランド・エクイティ・テン(Brand Equity Ten)

アーカーが提唱した「ブランド力の可視化」指標。これにより、感覚的に捉えがちなブランドの強さをモニタリング可能になります。

| カテゴリ | 測定項目 | 説明 |

|---|---|---|

| 忠誠度 | 顧客維持率、NPS、リピート率 | 顧客がブランドを継続選択しているか |

| 認知度 | 自発想起率、認知率 | 顧客の記憶にどれだけ定着しているか |

| 知覚品質 | 満足度、比較評価 | 他ブランドと比較して高評価か |

| 関係性 | 顧客との接触頻度、ブランド体験の質 | 経験を通じた関係性の深さ |

| 市場競争力 | 価格プレミアム、差別化要因 | 他ブランドに比べて優位に立てるか |

活用方法

- KPI設計の指標群として使う

- ブランド資産の定点観測に活用

- 改善点の特定と仮説検証のツール

ブランド・アーキテクチャ戦略(Brand Architecture Strategy)

複数ブランドを保有する企業において、各ブランドの関係性をどう設計するかが問われます。アーカーは3タイプのモデルを提示:

| 戦略タイプ | 概要 | 適用例 |

|---|---|---|

| ドライバー型 | ブランドが購買決定を主導 | Apple、IKEA、Amazon |

| エンドーサー型 | ブランドが後押し・保証 | Marriott(by Marriott)、Nescafé(by Nestlé) |

| ハウス・オブ・ブランド型 | 各ブランドが独立運用 | P&G(パンパース、アリエール等) |

アーキテクチャ設計の観点

- 親子関係の明確化(親ブランドに何を背負わせるか)

- ブランド拡張の範囲(横展開 vs 深堀)

- 売上依存度・ブランドロイヤルティによる重点管理

この戦略設計により、カニバリゼーションの回避やシナジー効果の創出を実現できます。

ケーススタディ:KodakとSaturn

アーカーは理論だけでなく、ブランド戦略が実際にどのように企業成果に結びつくかを示すために、複数の具体的な企業事例を紹介しています。その中でも象徴的な存在が、KodakとSaturn(GM)です。

1. Kodak(コダック):ノスタルジアと感情価値で勝負

背景

フィルムカメラ全盛期、Kodakは市場シェアで圧倒的な存在でしたが、その成功を支えたのは単なる製品性能ではありません。アーカーはKodakを「感情的ブランド連想の好例」として挙げています。

ブランド連想の設計

Kodakの広告は「家族の時間」「思い出」「日常の尊さ」を象徴する「Kodak moment(コダックモーメント)」というコピーで一貫して訴求。これは、製品そのものではなく、使われる瞬間の体験に焦点を当てたものです。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| ブランド連想 | 思い出、家族、やさしさ、懐かしさ |

| ブランド・アイデンティティ視点 | 製品(フィルム品質)+象徴(家族写真)+人格(安心、優しさ) |

| ポジショニング | 感情を記録するパートナー |

Kodakの成功は、「写真を撮る技術」よりも「感情を保存する手段」としてのブランディングにありました。

2. Saturn(サターン):価格より信頼、文化が価値を生む

背景

GMが1990年代に立ち上げたブランドで、コンパクトカー市場において競合他社(トヨタ、ホンダ)と差別化するためにユニークな戦略を展開。

ブランドの差別化要因

- ノーハグル価格(値引き交渉なし):価格交渉のストレスを排除し、信頼関係を重視

- 従業員文化の重視:誠実・フレンドリーな販売員を全面に出し、ブランドパーソナリティを体現

- 販売イベント:Saturnオーナー限定のピクニックやイベントを開催。ブランドとの感情的つながりを構築

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| ブランド連想 | 信頼、誠実、正直、家族的関係 |

| ブランド・アイデンティティ視点 | 組織(従業員文化)+人格(人間的な温かさ) |

| ポジショニング | ストレスのない購買体験+人間的な車ブランド |

Saturnは製品品質よりも「文化体験」によってファンを獲得し、短期間でブランドロイヤルティを高めた成功例とされています。

まとめ|Key Takeaways

デービッド・アーカーの『ブランド論』から学べる最も重要な教訓は、「ブランドは目に見えないが、企業価値に最も大きな影響を与える資産」であるということです。

| 視点 | 要点 |

|---|---|

| ブランドの定義 | 顧客の心に形成される、意味と信頼の象徴的資産 |

| 中心概念 | ブランド・エクイティ(ロイヤルティ、認知、品質、連想)を最大化せよ |

| 構築の軸 | ブランド・アイデンティティ(企業内視点)とポジショニング(市場視点)の両立 |

| 評価手法 | Brand Equity Tenを使って、定量的にブランドの健全性を可視化・追跡 |

| 戦略設計 | ブランド・アーキテクチャでブランド間の役割と影響範囲を明確にする |

| 事例の示唆 | 「体験」や「理念」に基づくブランディングは、価格や機能よりも競争優位を生む |

最後に:若手マーケターへのメッセージ

ブランドは広告だけで作られるものではありません。

ブランドとは、顧客とのすべての接点における一貫した意味づけの積み重ねです。

そして、アーカーの理論はそれを"設計する"ための実用的な設計図です。

あなたが今手掛けている商品も、意図的にブランドを作らなければ、「価格競争に飲まれるだけの名前付き商品」で終わってしまいます。

強いブランドを構築するとは、顧客の心に、商品を超える意味を刻むことなのです。