はじめに

マーケティング担当者として、消費者心理を深く理解することはビジネス成功の鍵です。しかし、その理解は肯定的な購買行動やロイヤルティの分析だけでは不十分です。今日のデジタル社会において、SNSでの誹謗中傷や否定的な発言といったネガティブな消費者行動も、無視できない現実となっています。

「なぜ一部のユーザーは匿名の環境で極端に誹謗中傷を繰り返すのか」。これらを解明することは、ブランド保護だけでなく、消費者の深層心理を理解してよりレゾナンス(共鳴)のあるマーケティングを実現するための重要なステップとなります。

本記事では、SNSで匿名による誹謗中傷を行う人々の心理メカニズムを科学的な視点から解説し、その知見をマーケティング実践にどう活かせるかを探ります。これは単なるネガティブな現象の分析ではなく、人間の感情と行動の仕組みをより深く理解するための貴重な窓となるでしょう。

SNS誹謗中傷の現状と影響

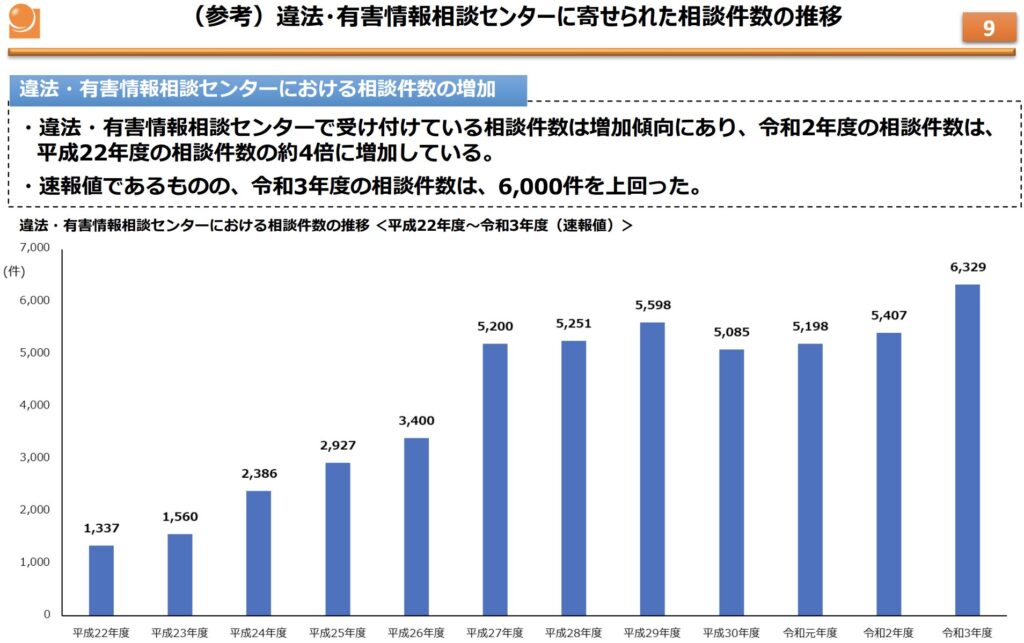

SNS上での誹謗中傷は、現代社会における深刻な問題として認識されています。この現象の規模と影響について、まずは客観的なデータから見ていきましょう。

統計から見る誹謗中傷の実態

総務省のプラットフォームサービスに関する研究会(第37回)の報告によると、インターネット上で誹謗中傷に関する相談件数は年々増え続けており、特に受けた経験がある人は全体の約20%弱に上り、特に10代から30代の若年層では率が高くなっています。また、同調査では誹謗中傷の発信者側の分析も行われており、発信者自身が自覚していない場合も少なくないことが分かっています。

表1: SNS上での誹謗中傷に関する主要データ

| 項目 | データ | 出典 |

|---|---|---|

| 誹謗中傷の経験率(全体) | 約18% | インターネット上の違法・有害情報に関する流通実態 |

| 若年層(10-30代)の被害経験率 | 23%以上 | 同上 |

ビジネスへの影響

SNS上での誹謗中傷や批判的コメントは、ブランドイメージや売上に直接影響を及ぼします。Sprout Socialの調査によれば、消費者の約50%がブランドのソーシャルメディア上での振る舞いに不満を持った場合、そのブランドの製品・サービスの利用を控える傾向があるとされています。

一方で、適切に対応された批判的コメントは、むしろブランドの信頼性向上につながる可能性もあります。同調査では、ネガティブなコメントに対して企業が適切に対応した場合、消費者の約45%がそのブランドに対して好意的な見方に変わると報告されています。

この現象がマーケティングにとって重要なのは、単にブランド防衛の観点だけでなく、消費者心理の深層を理解する貴重な機会になり得るからです。誹謗中傷の背景にある心理を理解することで、より効果的なマーケティング戦略の構築につながるのです。

匿名による誹謗中傷の心理的メカニズム

誹謗中傷行為の裏には、いくつかの心理的メカニズムが働いています。これらを理解することで、なぜ通常は社会的規範を守る人々が、オンライン環境では攻撃的な行動を取ることがあるのかが明らかになります。

匿名性がもたらす脱抑制効果(オンライン脱抑制効果)

匿名環境下では、人は通常の社会的抑制から解放され、より直接的で時に攻撃的な行動を取りやすくなります。これは「オンライン脱抑制効果」と呼ばれる現象です。

表2: オンライン脱抑制効果の6つの要因

| 要因 | 説明 | 誹謗中傷との関連 |

|---|---|---|

| 匿名性 | 実名や素性が明かされない安心感 | 責任回避が容易になる |

| 不可視性 | 相手の表情や反応が見えない | 相手の感情への共感が減少 |

| 非同期性 | リアルタイムでの反応がない | 即時的なフィードバックの欠如が自制心を低下 |

| 解離的想像 | オンラインを現実と切り離して考える心理 | 行動の結果や影響を軽視しやすくなる |

| 権威の最小化 | 階級や社会的立場の影響が薄れる | 通常なら畏れる相手にも攻撃しやすくなる |

| 個人差 | 性格や経験による感受性の違い | 抑制力の弱い人ほど攻撃的になりやすい |

この効果は、サイバー心理学者のジョン・サラー博士によって研究され、匿名性が人々の本来の性質を露わにするとされています。

「オンライン脱抑制効果は、単に人々の抑制が解かれるだけでなく、デジタル環境の特性によって増幅される複雑な現象です。匿名性は人々を解放すると同時に、社会的責任から切り離すのです。」

出典:Suler, J. (2004). The Online Disinhibition Effect.

社会的アイデンティティとグループダイナミクス

誹謗中傷は、しばしば「内集団(自分が属するグループ)」と「外集団(自分が属さないグループ)」の対立という文脈で発生します。社会的アイデンティティ理論によれば、人は自分が属するグループの価値を高めるために外集団を批判し、攻撃する傾向があります。

SNS上では、この集団意識がより強固になり、「私たち対彼ら」という二項対立的な思考が促進されやすくなります。特定のブランドのファン同士、あるいは競合ブランドのファン間での対立はその典型例です。

図1: 社会的アイデンティティによる集団間対立のメカニズム

このメカニズムを理解することで、ブランドコミュニティの形成と管理、あるいは競合ブランドのファンへの対応といったマーケティング課題に新たな視点をもたらすことができます。

認知バイアスと誹謗中傷の関係

人間の思考は様々な認知バイアスの影響を受けますが、特にSNS上での誹謗中傷には以下のバイアスが強く関与しています。

表3: 誹謗中傷に関連する主な認知バイアス

| 認知バイアス | 説明 | 誹謗中傷への影響 |

|---|---|---|

| 基本的帰属錯誤 | 他者の行動を性格要因で説明しがち | 「あの企業はそもそも悪い」という一般化が生じる |

| 確証バイアス | 既存の信念を支持する情報を優先 | 批判的な視点がさらに強化される |

| ネガティブバイアス | ネガティブな情報により敏感に反応 | 批判や否定的情報が拡散しやすくなる |

| 集団極性化 | 集団内での議論で意見が極端化 | 批判が過激化しやすい |

| ハロー効果の逆現象 | ある側面の否定的評価が全体評価に波及 | 一部の欠点からブランド全体への誹謗中傷へ発展 |

これらの認知バイアスは、SNSのアルゴリズムによってさらに増幅される傾向があります。例えば、感情的な反応を引き起こすコンテンツほど拡散されやすいという特性は、ネガティブバイアスと相互作用し、批判的なコメントの拡散を促進します。

なぜ人は攻撃的になるのか:基本的な心理要因

匿名環境における特殊な心理メカニズムのほかに、人間の基本的な心理特性も誹謗中傷行動に関連しています。これらはオフラインでの人間関係にも見られる普遍的な要素ですが、SNS環境では特定の形で表出します。

フラストレーションの転移と置き換えられた攻撃

人は様々な状況でフラストレーションを感じると、その原因となる対象ではなく、より攻撃しやすい「安全な対象」に攻撃性を向ける傾向があります。

表4: フラストレーションの転移の種類と事例

| 転移の種類 | 説明 | SNS誹謗中傷の文脈での事例 |

|---|---|---|

| 直接的転移 | フラストレーションの原因に直接向かう | 不満のある企業に直接批判コメント |

| 置き換えられた転移 | より安全な別の対象へ向ける | 有名人や知らない一般ユーザーへの攻撃 |

| 自己転移 | 自分自身に向ける | 自虐的なコメントや投稿 |

| 昇華 | 社会的に受け入れられる形に変換 | 過剰な「正義」による批判 |

この理論から見ると、SNSでの誹謗中傷は、日常生活での様々なフラストレーションの「出口」として機能していることがわかります。特に匿名性によって保護されたSNS空間は、リスクの少ない「置き換えられた攻撃」の場となりやすいのです。

現実生活での無力感やフラストレーションを抱えた人々は、オンライン空間で力と影響力を得ようとする傾向があると言えます。

社会的比較と自己評価

人は自分自身を評価する際、他者との比較を基準とすることが多いです。これは「社会的比較理論」として知られており、特にSNSは常に他者と比較する機会を提供しています。

図2: 上方比較と下方比較のメカニズム

上方比較(自分より優れた他者との比較)が過度になると、不満や嫉妬を生じさせ、それが誹謗中傷という形で表出することがあります。一方、下方比較(自分より劣った他者との比較)は、自己評価を高める効果がありますが、時に優越感や軽蔑を伴い、これも誹謗中傷の源泉となり得ます。

嫉妬と妬みの心理学

嫉妬(jealousy)と妬み(envy)は似て非なる感情ですが、どちらもSNS上での誹謗中傷行動と強く関連しています。

表5: 嫉妬と妬みの比較

| 特性 | 嫉妬 (Jealousy) | 妬み (Envy) |

|---|---|---|

| 心理学の定義 | 自分が持つものを失うことへの恐れ | 他者が持つもので自分が持たないものへの欲求 |

| 関係性 | 三角関係(自分、対象、脅威) | 二者関係(自分と優位者) |

| 行動傾向 | 保護的、防衛的行動 | 攻撃的行動または自己改善 |

| SNSでの表出 | ファンやフォロワーを奪われることへの反応 | 成功した個人やブランドへの批判 |

心理学者のリチャード・スミス氏の研究では、妬みには「良性の妬み」と「悪性の妬み」があるとされています。

- 良性の妬み:他者の成功に触発されて自己改善を目指す

- 悪性の妬み:他者を引きずり下ろそうとする感情で、誹謗中傷の直接的原因となる

SNS上では特に「悪性の妬み」が表出しやすい環境があります。成功者やインフルエンサーの華やかな側面だけが切り取られて表示されるため、現実以上に理想化された姿が提示され、それが妬みを増幅させるのです。

出典:良性妬みと悪性妬みを用いた妬みパターンの類型化および自尊感情との関連について

SNS特有の心理的要因

SNS環境には、誹謗中傷を促進する特有の要因があります。これらは一般的な心理メカニズムとプラットフォームの特性が組み合わさることで生まれます。

エコーチェンバー効果と確証バイアス

エコーチェンバー(反響室)効果とは、同じ意見や価値観を持つ人々が集まり、互いの信念を強化し合う現象を指します。SNSのアルゴリズムは、ユーザーの好みや過去の行動に基づいて情報を表示するため、この効果を増幅させる傾向があります。

表6: SNSのエコーチェンバー形成と誹謗中傷の関係

| プロセス | メカニズム | 影響 |

|---|---|---|

| アルゴリズムによるフィルタリング | 同じ価値観のコンテンツを優先表示 | 視野狭窄、偏った情報収集 |

| 社会的証明の増幅 | 多数の賛同が確証を強化 | 自分の意見の正当性への過信 |

| 対立意見の排除 | 異なる視点との接触機会の減少 | 他者への不寛容、二項対立的思考 |

| 感情的反応の連鎖 | 感情的コンテンツほど拡散しやすい | 批判の過激化、感情の伝染 |

エコーチェンバー内での確証バイアスの強化は、特定のブランドや人物に対する批判的な見方を増幅させ、集団での攻撃行動を正当化する環境を作り出します。これはマーケティングにおいて、特定のターゲット層に対する商品の訴求がうまくいく一方で、批判的な層との対話が困難になるというジレンマを生み出します。

デジタル空間での共感欠如

デジタルコミュニケーションでは、非言語的手がかり(表情、声のトーン、身振りなど)が大幅に減少します。これにより、相手の感情を理解し共感することが難しくなり、「オンライン脱共感化」と呼ばれる現象が生じます。

図3: デジタルコミュニケーションにおける共感プロセスの変化

実際に、テキストベースのコミュニケーションでは、メッセージの受け手は送り手の意図を正確に解釈できる確率が対面よりも下がるとされています。この「共感ギャップ」が、通常は他者への配慮から避けるような攻撃的な表現を促進する一因となるのです。

SNSの報酬システムとバイラリティ

SNSプラットフォームは「いいね」「シェア」「リツイート」などの可視的な反応を通じて、ユーザーに即時的な報酬を提供します。この報酬システムは、特定の種類のコンテンツの作成を強化する行動形成メカニズムとして機能します。

表7: SNSの報酬システムと誹謗中傷の関連

| 報酬要素 | 行動強化の仕組み | 誹謗中傷との関連 |

|---|---|---|

| 「いいね」数 | 社会的承認の可視化 | 批判的コメントへの「いいね」が攻撃行動を強化 |

| シェア/リツイート | 影響力の実感 | 過激な批判ほど拡散されやすいと学習 |

| フォロワー増加 | コミュニティ形成の報酬 | 攻撃的姿勢でのフォロワー獲得パターンの形成 |

| コメント反応 | 対話の生成 | 過激な発言ほど反応を得られやすい |

| アルゴリズム表示優先 | 可視性の向上 | 感情的コンテンツの優先表示によるさらなる動機付け |

行動心理学の観点から見ると、これらの報酬は「変動比率強化スケジュール」に基づいており、これはギャンブル依存症と同様の強力な依存性を生み出す可能性があります。つまり、SNSでの「炎上」や議論への参加は、その不確実な報酬が脳内の快楽回路を刺激し、継続的な行動を促す可能性があるのです。

批判的コメントの類型化と心理分析

誹謗中傷や批判的コメントは一様ではなく、その背後にある動機や心理状態は多様です。マーケターとして効果的に対応するためには、これらを類型化して理解することが重要です。

批判コメントの4つの類型

批判的コメントは、その表現方法と意図の観点から次のように分類できます。

表8: 批判コメントの類型と対応方針

| 類型 | 特徴 | 背後の心理 | 対応の方向性 |

|---|---|---|---|

| 建設的批判 | 具体的な改善提案を含む | 真の改善意欲、当事者意識 | 謝意を示し、対話を継続 |

| 感情的反応 | 強い感情表現、具体性に欠ける | 失望、怒り、不満の発散 | 感情を認め、冷静に情報提供 |

| 悪意ある攻撃 | 人格攻撃、屈辱的表現 | 加害意図、支配欲、妬み | 無視または簡潔かつ事実に基づく回答 |

| 煽動的トロール | 議論を混乱させる意図的な挑発 | 注目欲求、混乱を楽しむ | エンゲージメントを避ける |

この類型に基づいて対応を差別化することで、建設的な対話を促進しつつ、悪意ある攻撃の影響を最小化することができます。特に「建設的批判」は、マーケティングにとって貴重なフィードバックとなり得るものです。

批判と行動変容の心理学

批判に直面したとき、人は様々な心理的防衛機制を発動させます。これはブランドへの批判に対する消費者の反応を理解する上でも重要な視点です。

図4: 批判に対する心理的防衛機制と行動変容のプロセス

興味深いことに、この心理プロセスは批判する側とされる側の双方に適用されます。批判者は自分の行動を正当化するために「合理化」や「投影」を、批判される側は「否認」や「合理化」を行う傾向があります。

マーケターにとっての重要な示唆は、批判に対して防衛的になるのではなく、それを「認知的再評価」の機会と捉え、建設的な対話へと転換することの価値です。

マーケターが学ぶべき実践的アプローチ

ここまでの心理メカニズムの理解を踏まえて、マーケターとして実践できる具体的なアプローチを検討していきます。

ネガティブ感情を理解した予防的マーケティング

SNS上の誹謗中傷の心理メカニズムを理解することで、発生を予防する戦略を構築できます。

表9: 予防的マーケティングの実践アプローチ

| アプローチ | 実践方法 | 期待効果 |

|---|---|---|

| 透明性の確保 | 情報開示、意思決定プロセスの可視化 | 不信感の軽減、誤解の防止 |

| 共感的コミュニケーション | 感情認識、多様な視点の尊重 | 感情的反応の緩和、信頼構築 |

| 予期的対応 | 潜在的問題の先行開示、解決策の提示 | 批判の力を弱める、主導権の確保 |

| コミュニティガイドライン | 明確な行動規範、価値観の共有 | 健全な対話環境の構築 |

| オーセンティシティ | 誠実さ、一貫性、価値観の明示 | 信頼関係の構築、批判への耐性向上 |

特に「予期的対応」は効果的な戦略です。潜在的な批判点を自ら先に認識し対応することで、外部からの批判の力を弱め、議論の主導権を確保することができます。

批判をインサイトに変換する手法

批判的コメントの中には、価値あるインサイトが隠れていることがあります。特に感情的な表現の背後にある本質的なニーズや欲求を読み解く能力は、マーケターにとって重要なスキルです。

表10: 批判からインサイトを抽出する方法

| ステップ | 行動 | ツール・手法 |

|---|---|---|

| 1. 感情と事実の分離 | 感情的表現と具体的事実を区別する | テキスト分析、感情分類アルゴリズム |

| 2. パターン認識 | 複数の批判から共通要素を抽出 | クラスター分析、テーマ抽出 |

| 3. 根本原因分析 | 表層的不満の背後にある本質的ニーズを探る | 5Whys分析、因果ループ図 |

| 4. ユーザーモデル再構築 | ペルソナや顧客ジャーニーの修正 | 定性データ統合、ジャーニーマッピング |

| 5. 仮説生成と検証 | 抽出したインサイトに基づく仮説を立て検証 | A/Bテスト、フォーカスグループ |

この過程で重要なのは、批判の「表現方法」ではなく「内容」に焦点を当てることです。攻撃的な表現や非建設的な批判の中にも、製品・サービスの実際の問題点や顧客の未満たされたニーズに関する重要な手がかりが含まれていることがあります。

危機管理としての誹謗中傷対応戦略

SNS上での批判や誹謗中傷が拡大した場合の対応も、マーケターとして準備しておくべき重要な課題です。

表11: 誹謗中傷危機対応のフレームワーク

| フェーズ | 行動 | 注意点 |

|---|---|---|

| 監視 | SNS上の言及をリアルタイムで追跡 | 感情分析を含む包括的モニタリング |

| 評価 | 批判の種類、拡散状況、影響度を分析 | 過剰反応と無視のバランス |

| 初期対応 | 迅速かつ適切な初動 | 48時間以内の対応が理想 |

| 対話 | 建設的コミュニケーションの確立 | 公開/非公開の適切な使い分け |

| 是正 | 実際の問題点の是正と公表 | 具体的かつ誠実な改善約束 |

| 学習 | 事例からの組織的学習と予防策 | ケーススタディとしての記録と共有 |

危機対応においては、速度と正確さのバランスが極めて重要です。Sprout Socialの調査によれば、消費者の75%は企業からの返信を24時間以内に期待していると言われています。

特にソーシャルメディア上での批判は急速に拡大する可能性があるため、事前に対応シナリオを準備しておくことが推奨されます。

事例研究:誹謗中傷対応の成功と失敗

実際の企業がSNS上での誹謗中傷にどう対応し、どのような結果を得たかを分析することで、実践的な学びを得ることができます。

成功事例:Airbnbの共感的アプローチ

2019年、Airbnbは一部のホストによる人種差別的な対応についてSNS上で批判を受けました。同社はこの問題に対して以下のアプローチで対応しました。

- 問題の認識と責任の受容:CEOのブライアン・チェスキー氏が公式に問題を認め、責任を明確に示した

- 具体的な是正策の即時発表:「Open Doors」ポリシーの導入など具体的な対策を発表

- 継続的な対話:問題提起者との直接対話、進捗の定期的な報告

- 組織的変革:多様性およびインクルージョン担当のディレクターを採用し、組織構造の変更

この対応の結果、初期の批判は徐々に建設的な対話へと転換し、Airbnbのブランドイメージは長期的に強化されました。特に、批判者との直接対話を通じて問題の本質を理解し、それに基づいた具体的な対策を講じた点が高く評価されています。

出典:TIME Airbnb CEO: ‘Bias and Discrimination Have No Place’ Here

失敗事例:United Airlinesの初動ミス

2017年、ユナイテッド航空は超過予約の便から強制的に降ろされた乗客がケガをする事件が発生し、その映像がSNSで拡散して大きな批判を受けました。同社の初期対応には以下の問題がありました。

- 問題の矮小化:CEOの最初の声明で乗客を「扱いにくい(disruptive and belligerent)」と表現

- 責任の回避:航空会社のポリシーを盾に取り、具体的な改善策を提示しなかった

- 遅い対応:SNSでの批判拡大に対して十分迅速に対応できなかった

- 感情への配慮不足:公式声明が事務的で、被害者や視聴者の感情に配慮がなかった

この対応は批判をさらに増幅させ、同社の株価は一時10億ドル以上の価値を失いました。後にCEOはより誠実な謝罪を行い、搭乗拒否ポリシーの変更を発表しましたが、初期対応のダメージを完全に回復するのには長い時間を要しました。

出典:AFPbb News ユナイテッドCEO、乗客強制降機を全面謝罪 規定見直し約束

事例からの学び

これらの事例から、効果的な対応の共通要素として以下のポイントが浮かび上がります:

- 迅速性と誠実さ:問題の即時認識と誠実な対応姿勢

- 共感の表明:批判者や被害者の感情への理解と尊重

- 具体的な改善策:明確かつ具体的な対策の提示と実行

- 透明性の維持:対応プロセスと結果の透明な共有

- 組織的学習:事例からの学びを組織文化や業務プロセスに反映

マーケターとして重要なのは、批判や誹謗中傷を単なる「炎上対応」の問題として捉えるのではなく、組織学習とブランド強化の機会として前向きに捉える視点です。

まとめ:マーケティングに活かす心理学的視点

SNSでの誹謗中傷や批判的コメントの背後にある心理メカニズムの理解は、マーケターにとって単なる危機管理を超えた価値を持ちます。消費者の感情と行動の深層を理解することで、より共感的で効果的なマーケティング戦略を構築することができるのです。

key takeaways

- 匿名性と脱抑制効果:SNS環境における匿名性は社会的抑制を弱め、通常は表出しない感情や意見の表現を促進する。これは消費者の本音を理解する窓となり得る。

- 社会的アイデンティティの重要性:人は所属集団(内集団)との同一化を通じて自己評価を高める傾向がある。ブランドコミュニティの形成と管理にこの知見を活用できる。

- 認知バイアスの影響:確証バイアス、ネガティブバイアスなどが誹謗中傷行動に影響している。これらのバイアスを理解し考慮したコミュニケーション戦略が効果的。

- 感情の根本原因:フラストレーション、嫉妬、妬みなどの感情が攻撃行動の根底にある。これらの感情に対する共感的なアプローチが信頼構築に寄与する。

- SNS特有の心理要因:エコーチェンバー効果、共感欠如、報酬システムなど、SNS特有の要因を理解することで、より効果的なソーシャルメディア戦略を構築できる。

- 批判の類型化と差別化対応:建設的批判、感情的反応、悪意ある攻撃、煽動的トロールなど、批判の種類に応じた対応戦略の差別化が重要。

- インサイト抽出の視点:批判的コメントから価値あるインサイトを抽出し、製品・サービス改善に活かすプロセスを構築することが競争優位性につながる。

- 危機対応の基本原則:迅速性、誠実さ、共感、具体的対応、透明性が効果的な危機対応の基本要素。これらを事前に計画しておくことが重要。

- 予防的マーケティング:透明性、共感的コミュニケーション、予期的対応などを通じて、批判や誹謗中傷の発生自体を予防する戦略的アプローチが可能。

- 組織学習の機会:危機や批判を組織的な学習と成長の機会として捉え、ブランド強化につなげる前向きな視点が長期的成功の鍵。

SNS上の誹謗中傷という一見ネガティブな現象も、消費者心理を理解するための貴重な窓となり得ます。この理解を深め、活用することで、マーケターはより共感的で効果的なマーケティング戦略を構築し、持続的な顧客関係を育むことができるでしょう。