はじめに

今や世界経済の中心となったGAFAM(Google、Apple、Facebook/Meta、Amazon、Microsoft)をはじめとする米国発のビッグテック企業。彼らの時価総額は天文学的な数字に達し、私たちの生活や仕事に不可欠な存在となっています。一方で、世界第3位の経済大国である日本からは、これらに匹敵するグローバルテック企業が誕生していません。

多くの若手マーケターやビジネスパーソンは、この現象に疑問を抱いているのではないでしょうか。「技術力が高いはずの日本になぜビッグテックが生まれないのか」「日本企業はどうすればグローバルで競争力のあるテック企業になれるのか」といった問いです。

本記事では、アメリカと日本のビジネス環境やマーケティングアプローチの違いを分析し、なぜアメリカからGAFAMのようなビッグテックが生まれるのか、そして日本がこの分野で苦戦している理由を探ります。さらに、日本企業が学ぶべき教訓と今後の展望についても考察します。

アメリカでビッグテックが生まれる土壌

アメリカがGAFAMをはじめとする巨大テック企業を次々と生み出してきた背景には、様々な要因が複雑に絡み合っています。その主な要素を見ていきましょう。

起業エコシステムの充実

アメリカ、特にシリコンバレーを中心とした地域には、スタートアップの誕生から成長、そして大企業への発展を支える完全なエコシステムが存在しています。

| エコシステム要素 | 内容 | 成功事例への影響 |

|---|---|---|

| 大学・研究機関 | スタンフォード大学やMITなどの一流研究機関 | GoogleやFacebookはスタンフォード発のアイデアが発展 |

| インキュベーター | Y CombinatorやTechstarsなどのスタートアップ支援組織 | AirbnbやDropboxはY Combinatorから成長 |

| 経験豊富な経営者 | シリアルアントレプレナーやエンジェル投資家 | PayPalマフィア(Elon Musk、Peter Thielなど)が次世代企業を支援 |

| ベンチャーキャピタル | 豊富な資金と専門知識を持つVC | Sequoia CapitalやAndreessen Horowitzによる戦略的投資 |

| サポート企業 | 法律、会計、マーケティングなどの専門サービス | スタートアップに特化したサービス提供 |

このエコシステムの強みは、単に各要素が存在するだけでなく、それらが有機的に連携し、人材や知識、資金が循環する構造を持っていることです。例えば、成功した起業家が次世代のスタートアップに投資・指導したり、大企業が有望なスタートアップを買収したりする循環が確立されています。

リスク許容と失敗を恐れない文化

アメリカのビジネス文化の特徴として、リスクテイクを奨励し、失敗を学びの過程として受け入れる姿勢があります。

アメリカのビジネス社会では「Fail fast, fail often(早く失敗し、頻繁に失敗せよ)」という格言が重視されます。失敗を経験した起業家が再起する例も珍しくなく、むしろその経験が次の成功につながると考えられています。Elon Muskの例を見ても、彼はPayPalの前にZip2という会社を創業し、その売却後にPayPalへの投資を行い、さらにTeslaやSpaceXを設立しました。彼のキャリアは決して順風満帆ではなく、むしろ多くの困難を乗り越えてきた経験が評価されています。

多様性の力

アメリカのテック産業の強みの一つは、国内外から多様な才能を引き付ける能力です。

| 多様性の側面 | ビジネスへの影響 | 事例 |

|---|---|---|

| 移民/国際人材 | 異なる視点、グローバルな発想 | Googleの共同創業者Sergey Brinはロシア出身 |

| 学問的背景 | 異分野からの知識移転 | Appleのデザイン哲学は芸術とテクノロジーの融合 |

| ライフスタイル | 多様なユーザーニーズの理解 | Facebookの「多様性とインクルージョン」への取り組み |

| 文化的背景 | グローバル市場への適応性 | Amazonの各国文化に適応したサービス展開 |

興味深いことに、Fortune 500のテクノロジー企業のCEOの約40%が移民または移民の子であるという調査結果があります。例えば、MicrosoftのSatya Nadella(インド出身)、GoogleのSundar Pichai(インド出身)、テスラのElon Musk(南アフリカ出身)などが挙げられます。

巨大な国内市場とグローバル志向

アメリカの国内市場は、均一性と規模の両面で大きな強みとなっています。約3.3億人の人口を持ち、単一言語(英語)と比較的統一された規制環境の下で製品を展開できることは、スケーラビリティを高める重要な要素です。

さらに重要なのは、多くのアメリカのテック企業が初めから「グローバル市場」を視野に入れていることです。単一の国に縛られず、世界中の顧客にリーチすることを前提としたビジネスモデルや製品設計を行っています。

| 市場特性 | ビジネスへの影響 |

|---|---|

| 大規模な国内市場 | 初期成長とスケールの経済を実現 |

| 単一言語環境 | 製品開発・マーケティングの効率化 |

| グローバル志向 | 初めから世界市場を視野に入れた設計 |

| 国際ビジネスの容易さ | 英語圏を中心とした市場展開の優位性 |

アメリカ企業はしばしば、「まず国内市場で成功し、そこでの収益と学びを基盤にグローバル展開する」という戦略を採用します。たとえばFacebookは、最初にハーバード大学内のサービスとして始まり、他の大学に拡大した後、一般公開し、最終的に世界中に展開しました。この段階的な拡大アプローチが、持続可能な成長を可能にしています。

資金調達環境の充実

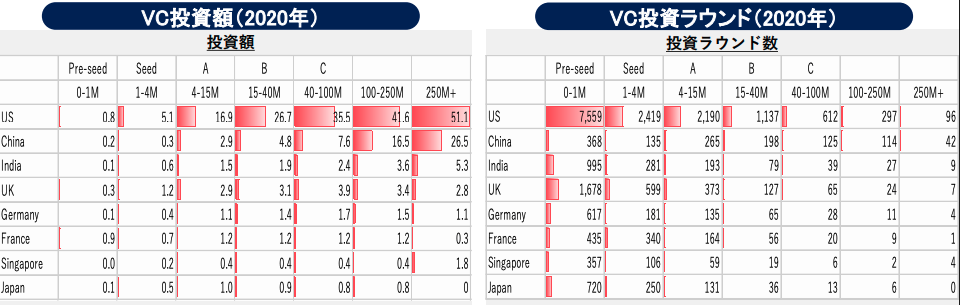

アメリカのテック企業の成長を支える重要な要素として、充実した資金調達環境があります。ベンチャーキャピタル(VC)の規模と質、そして株式市場の活況が、野心的なスタートアップに成長資金を提供しています。

2020年には、アメリカ国内のスタートアップ向けVC投資額は約1,300億ドル(約14兆円)に達し、日本の投資額(約1,500億円)の約90倍という圧倒的な差があります。この資金力の差は、事業拡大のスピードやリスクを取れる余裕に直結します。

| 資金調達段階 | アメリカの特徴 | 日本との比較 |

|---|---|---|

| シード/エンジェル投資 | 豊富なエンジェル投資家、早期ステージVC | 個人投資家層が薄く、リスク許容度が低い |

| シリーズA-C | 専門的VCが豊富、大型ラウンドが一般的 | 中・後期の大型資金調達が難しい |

| レイターステージ | ユニコーン企業への巨額投資 | 時価総額10億ドル超の企業が少ない |

| IPO/EXIT | 活発なIPO市場、M&A文化 | IPOが主流で、M&Aによる出口戦略が弱い |

さらに、アメリカのVCは単なる資金提供者ではなく、経営支援やネットワーク提供など、スタートアップの成長を多面的に支援する役割も担っています。Andreessen HorowitzやSequoia Capitalなどの有力VCは、マーケティング、採用、事業開発などの専門チームを持ち、投資先企業の成長をサポートしています。

日本のテック企業が直面する構造的課題

それでは、日本においてGAFAMのようなビッグテック企業が生まれにくい理由を探っていきましょう。

リスク回避文化と同調圧力

日本社会に根付くリスク回避傾向と同調圧力は、革新的なテック企業の成長に大きな障壁となっています。

| 文化的特徴 | ビジネスへの影響 | 具体例 |

|---|---|---|

| 失敗への厳しい評価 | チャレンジを避ける傾向 | 一度失敗した起業家の再チャレンジが難しい |

| 完璧主義 | 発売前の過剰な品質追求 | MVP(最小限の実用製品)の考え方が浸透しにくい |

| 同調圧力 | 革新的アイデアの抑制 | 「出る杭は打たれる」文化 |

| 終身雇用志向 | 転職・起業へのハードル | 大企業からの人材流出が少ない |

日本では「失敗は恥」という意識が強く、また一度失敗するとその記録が残り、次のチャンスを得ることが難しくなります。例えば、銀行融資や取引先との関係においても、過去の失敗が大きな障害となりがちです。

組織構造と意思決定プロセス

日本企業の伝統的な組織構造と意思決定プロセスは、急速に変化するテック産業において足かせとなることがあります。

この複雑なプロセスは、特に以下の点で問題を引き起こします:

- 意思決定の遅さ: 急速に変化するテック市場では、スピードが命。多層的な承認プロセスは機会損失につながる

- リスク分散: 集団的意思決定は責任の分散をもたらし、大胆な決断を難しくする

- イノベーション阻害: 革新的なアイデアが複数の関門で否定される可能性が高まる

例えば、ある日本の大手電機メーカーが社内で開発したタブレット型デバイスは、Appleの iPad発売前に開発されていたにもかかわらず、社内承認プロセスに時間がかかり市場投入が遅れ、結果的にiPadの後追いと見られる結果となったという事例があります。

人材流動性と専門性

日本のテック産業における人材の流動性の低さと専門性の課題も重要な要素です。

| 人材要素 | アメリカの状況 | 日本の状況 |

|---|---|---|

| 転職の一般化 | キャリアアップの手段として評価 | 新卒一括採用と長期雇用が主流 |

| 専門性の評価 | 専門スキルに基づく採用・昇進 | ジェネラリスト育成重視の傾向 |

| ストックオプション | 一般的な報酬形態 | 限定的な導入、魅力が低い |

| テック教育 | 実践的プログラミング教育 | 理論重視、実践との乖離 |

アメリカのテック産業では、Googleから独立してスタートアップを創業したり、Amazonの元幹部がMicrosoftに転職したりといった人材の流動性が高く、それが知識の拡散や新しいイノベーションの創出につながっています。一方、日本では「転職=失敗」というイメージが根強く残っており、キャリアパスの多様性が限られています。

グローバル市場への展開障壁

日本企業がグローバルなテック企業として成長する上での大きな障壁の一つが、言語・文化的な制約です。

| 障壁 | 内容 | 影響 |

|---|---|---|

| 言語障壁 | 英語コミュニケーション能力の課題 | グローバル人材の確保、海外マーケティングの難しさ |

| 「ガラパゴス化」 | 日本市場特化の製品開発 | 海外市場での競争力低下 |

| 小規模市場への集中 | 日本市場のみで収益化 | グローバル展開への資金・動機不足 |

| 文化的差異の理解 | 海外ユーザーの行動理解が困難 | 製品設計・マーケティングのミスマッチ |

日本企業は国内市場で成功した製品をそのまま海外に展開しようとする傾向がありますが、これは往々にして失敗に終わります。海外市場の文化や嗜好、使用環境が大きく異なるためです。一方、GAFAMをはじめとするアメリカのテック企業は、初めからグローバル展開を視野に入れた製品設計とローカライゼーション戦略を採用しています。

ビッグテック成功のマーケティング戦略分析

GAFAMのようなビッグテック企業が採用しているマーケティング戦略には、共通する特徴があります。これらの戦略を理解することで、日本企業が学ぶべき教訓が見えてきます。

プラットフォーム戦略とネットワーク効果

ビッグテック企業の成功の中核には、強力なプラットフォーム戦略とネットワーク効果の活用があります。

| 企業 | プラットフォーム | ネットワーク効果 |

|---|---|---|

| 検索エンジン、Android | ユーザー増加→広告価値向上→収益増→サービス改善 | |

| ソーシャルネットワーク | ユーザー増加→コンテンツ増加→さらなるユーザー獲得 | |

| Amazon | ECプラットフォーム | 購入者増加→出品者増加→商品多様化→さらなる購入者獲得 |

| Apple | iOSエコシステム | デバイス増加→アプリ開発者増加→アプリ多様化→デバイス価値向上 |

| Microsoft | Windows、Office | 標準規格としての地位確立→互換性の価値向上 |

これらの企業は「プラットフォームの所有者」として、そのプラットフォーム上で行われる経済活動から収益を上げる仕組みを構築しています。例えば、GoogleはAndroidというプラットフォームを提供し、そこで生まれる広告収益やアプリストアからの収入で利益を上げています。

このサイクルが成功すると、継続的な成長と「勝者総取り」の状況を生み出します。

データ駆動型意思決定とユーザー中心設計

GAFAMを含むアメリカのテック企業の特徴として、徹底したデータ分析に基づく意思決定と、ユーザー中心の設計思想があります。

| 要素 | 内容 | 企業事例 |

|---|---|---|

| A/Bテスト | 複数のバージョンを並行して検証 | Googleは毎年数千のA/Bテストを実施 |

| ユーザー行動分析 | ヒートマップ、セッション録画などの活用 | Facebookのユーザー体験最適化 |

| パーソナライゼーション | 個々のユーザーに合わせた体験提供 | Amazonのレコメンデーションエンジン |

| 継続的なフィードバック収集 | ユーザーの声を製品改善に反映 | Appleの顧客満足度調査 |

これらの企業は「データに基づく仮説検証」のサイクルを高速で回しています。例えば、Googleの検索ページの微細な変更でさえ、実際のユーザーデータを基に決定されます。1ピクセルの位置調整や色の微妙な変化でも、ユーザー行動への影響が測定され、最適化されるのです。

一方、日本企業では経験や勘に基づく意思決定が多く、データの収集・分析・活用のサイクルが確立されていないケースが多いと言われています。

迅速な試行錯誤と製品改善サイクル

ビッグテック企業の成長の背景には、「素早く立ち上げ、継続的に改善する」アプローチがあります。

このアプローチは「MVPマインドセット」と呼ばれ、完璧を求めるのではなく、基本機能を持つ製品を早期に市場に投入し、実際のユーザーからのフィードバックを基に改善していく方法です。Facebookの初期バージョンは非常にシンプルな機能しか持っていませんでしたが、ユーザーの反応を見ながら段階的に機能を追加・改善していきました。

一方、日本企業では「完璧な製品」を目指す傾向があり、そのために市場投入が遅れ、結果的に市場の変化に対応できないことがあります。

日本からビッグテックが生まれる可能性:課題と展望

これまでの分析を踏まえ、日本からグローバルに競争力のあるテック企業が生まれる可能性と、そのための課題について考察します。

日本の強みを活かしたアプローチ

日本には、活かすべき独自の強みがあります。

| 日本の強み | 活用方法 | 成功可能性のある分野 |

|---|---|---|

| 高品質へのこだわり | プレミアムサービス、信頼性重視の分野 | セキュリティ、決済、医療テック |

| ハードウェア設計技術 | IoT、ロボティクスなどの物理的製品 | 産業用ロボット、センサー技術 |

| アニメ・ゲーム文化 | コンテンツIP、エンターテインメント | ゲーム、メタバース、AR/VR |

| おもてなし文化 | 顧客体験の差別化 | カスタマーサービス、ホスピタリティテック |

例えば、任天堂は日本的なものづくりの精神と独創的なゲーム体験を組み合わせ、独自のポジションを確立しています。「モノよりコト」を重視する日本の文化的価値観は、次世代の体験型技術やサービスの創出において強みとなる可能性があります。

日本のエコシステム改革への取り組み

近年、日本のスタートアップエコシステムにも変化の兆しが見えています。

| 変化の側面 | 具体的動き | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 起業家精神の醸成 | 大学発ベンチャー支援、アクセラレータープログラム | 起業家人材の増加 |

| 資金調達環境の改善 | コーポレートVC増加、政府系ファンドの拡充 | 大型資金調達の増加 |

| 規制・制度改革 | サンドボックス制度、起業家ビザ | イノベーションの障壁低減 |

| グローバル連携強化 | 海外VCの日本進出、国際アクセラレーター | グローバル展開支援 |

例えば、2018年に創設されたJ-Startupプログラムは、グローバル展開を目指す日本のスタートアップを集中支援し、「ユニコーン企業」の創出を目指しています。また、Softbank Vision FundのようなグローバルなVC活動も、日本のエコシステムに新たな資金と視点をもたらしています。

注目すべき日本のテック企業

完全なGAFAM級のビッグテックは未だ生まれていないものの、グローバルな展開や革新的なビジネスモデルで注目される日本のテック企業も存在します。

| 企業 | 事業分野 | 成功要因 |

|---|---|---|

| メルカリ | CtoC ECプラットフォーム | 海外展開への早期取り組み、モバイル特化 |

| 楽天グルーフ゜ | Eコマース、フィンテック、トラベル、CtoC ECプラットフォーム | M&Aによるグローバル展開、エコシステム構築 |

| バッファロー | ネットワーキングデバイス | 特定分野での専門性、日本市場でのブランド力 |

| ペイペイ | モバイル決済 | ユーザビリティ重視、大規模マーケティング |

これらの企業は、グローバルビッグテックの戦略を取り入れつつも、日本市場の特性や自社の強みを活かした独自のアプローチを採用しています。例えば、メルカリは「使わないモノを必要な人へ」という普遍的な価値提案を軸に、日本とアメリカの両市場で事業を展開しています。

日本企業が学ぶべき教訓

日本企業がGAFAMのようなビッグテックを目指す上で、以下の教訓を取り入れることが重要です。

- グローバルファースト思考

- 初めから世界市場を視野に入れた製品設計

- 英語を社内公用語とする取り組み(例:楽天)

- 国際的な人材の積極採用

- イノベーション文化の醸成

- 失敗を許容し、学びとする組織文化の構築

- 20%ルール(Google)のような自由な探求時間の導入

- 社内ベンチャー制度の充実

- アジャイル開発とMVP思考の導入

- 完璧主義からの脱却

- ユーザーフィードバックを基にした継続的改善

- スピードを重視した意思決定プロセス

- データ駆動型の意思決定

- A/Bテストなどの科学的検証方法の導入

- 顧客行動データの収集・分析基盤の整備

- 経験や勘よりもデータを優先する文化の醸成

- プラットフォームビジネスモデルの構築

- ネットワーク効果を生み出す仕組みの設計

- エコシステムの形成とAPI公開

- 取引・参加コストを下げる仕組み

まとめ

アメリカからGAFAMのようなビッグテック企業が生まれ、日本からは同等の企業が生まれていない主な理由は、ビジネス環境、文化、市場構造、資金調達環境などの複合的な要因に起因しています。この差異を理解し、両国の強みを活かしたアプローチを検討することが、日本企業の将来の競争力向上につながります。

Key Takeaways

- アメリカのビッグテック誕生の背景には、充実した起業エコシステム、リスク許容文化、多様性、巨大な国内市場とグローバル志向、潤沢な資金調達環境がある

- 日本企業が直面する課題は、リスク回避文化、伝統的な組織構造と意思決定プロセス、人材流動性の低さ、グローバル展開の障壁など

- GAFAMの成功要因には、プラットフォーム戦略とネットワーク効果の活用、データ駆動型意思決定、ユーザー中心設計、迅速な試行錯誤と継続的改善がある

- 日本からビッグテックが生まれる可能性を高めるには、日本の強み(品質、ハードウェア技術、コンテンツなど)を活かしながら、グローバル志向、イノベーション文化、アジャイル開発、データ駆動型意思決定を取り入れることが重要

- エコシステム全体の改革(起業家精神の醸成、資金調達環境の改善、規制・制度改革、グローバル連携強化)も不可欠

日本企業がこれらの教訓を活かし、自社の強みと組み合わせることで、次世代のグローバルテック企業として成長する可能性は十分にあります。重要なのは、単にアメリカのモデルを模倣するのではなく、日本の特性を理解した上で、適切な要素を取り入れ、独自の道を切り開くことです。それが、日本から次のビッグテックを生み出す鍵となるでしょう。