はじめに

マーケターの皆さん、広告費は順調に増えているのに、ROIが改善しない…そんなジレンマを感じていませんか?

本記事では、ニールセンが発行した「2024年アニュアルマーケティングレポート」の中から、ROI最適化のヒントや、メディアミックスの再考を促す示唆をピックアップし、若手マーケターでも明日から活かせる形で解説します。

AMR 2024レポートの概要

ニールセンのレポートは、2023年12月に実施された1,500人以上のグローバルマーケター調査に基づき、ROI戦略、メディア投資、マーテックの課題などを分析した年次レポートです。

- 調査対象:国際的なブランドの管理職マーケター

- 対象地域:APAC(アジア太平洋)含む4地域

- 主な対象業種:自動車、金融、日用消費財、ヘルスケア、小売など

このレポートは単なる数字の羅列ではなく、マーケターが直面するリアルな現場課題を抽出し、戦略的な気づきに変えることを目的としています。

ダウンロードはこちらから可能です。

本レポートの4大テーマ

| テーマ名 | 概要 |

|---|---|

| ① 支出に対する楽観 | 予算増に前向きな姿勢が維持される一方、成果の不透明性も拡大 |

| ② マーケティングの不整合 | KPI(ブランド認知)と施策(パフォーマンスマーケ)がズレている |

| ③ メディアのバランス | デジタル偏重により全体ROIを最適化できていない懸念 |

| ④ マーテックの不一致 | ツール導入は進むが、総体的ROI測定とのギャップがある |

セクションごとの詳細解説

① 広告支出に対する楽観:増える予算、成果は不明瞭

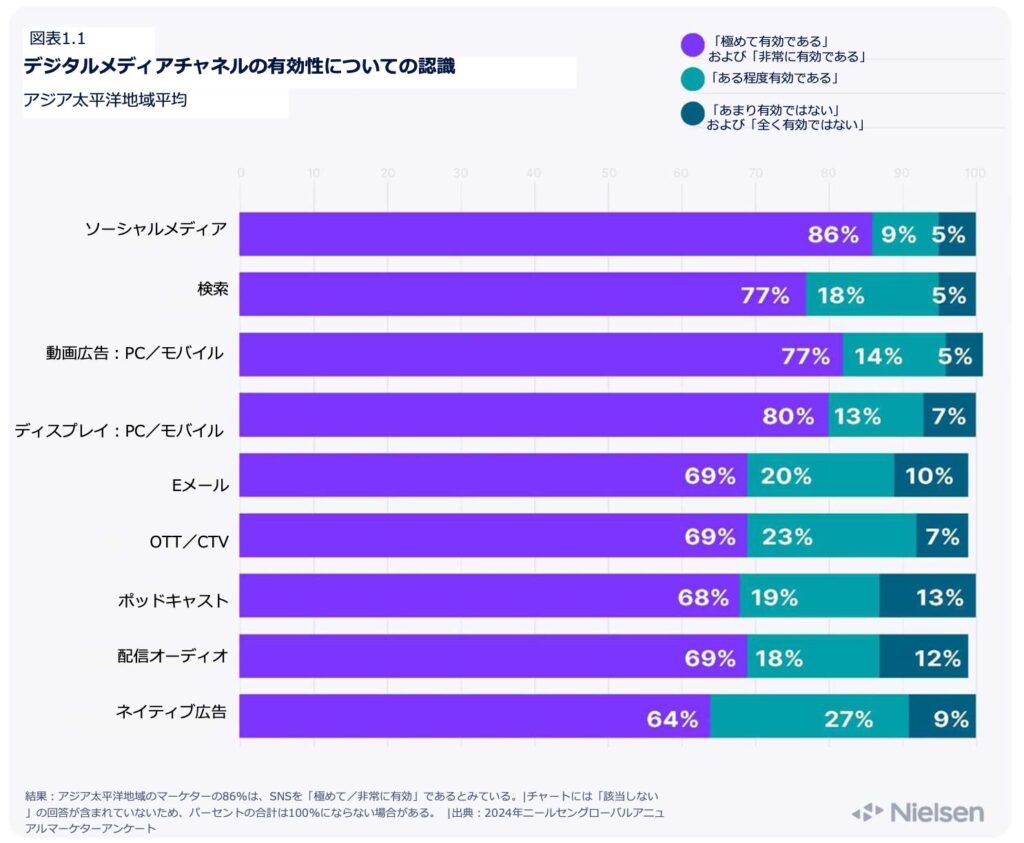

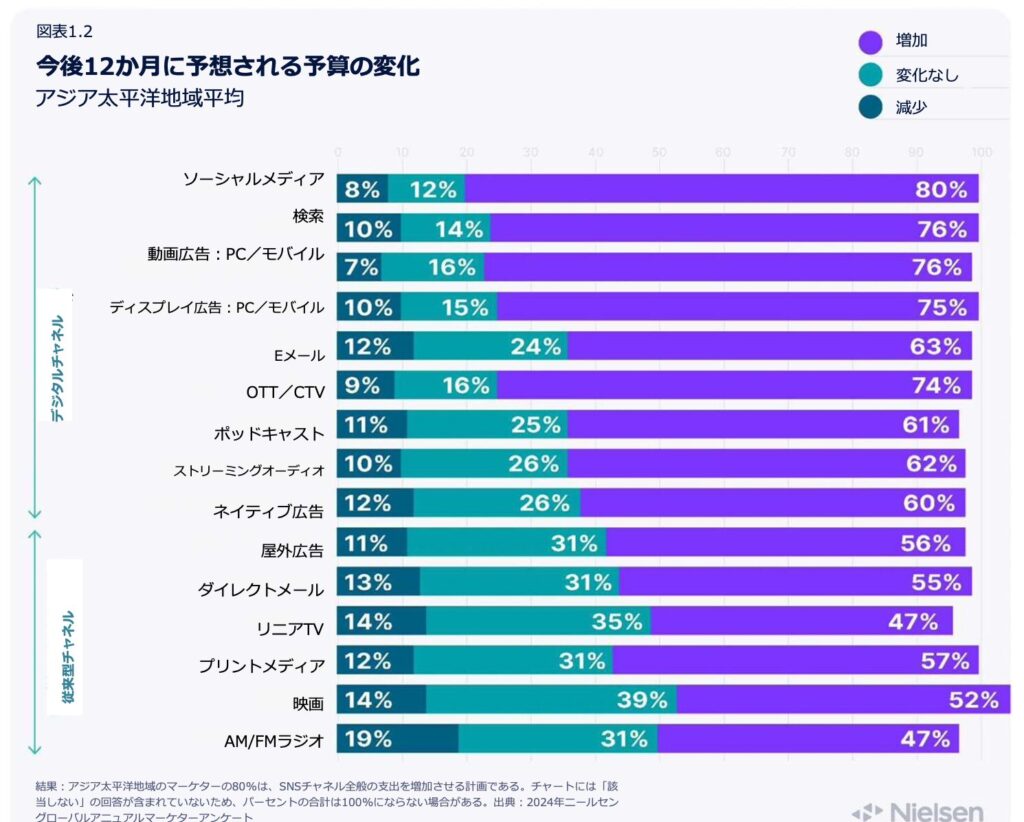

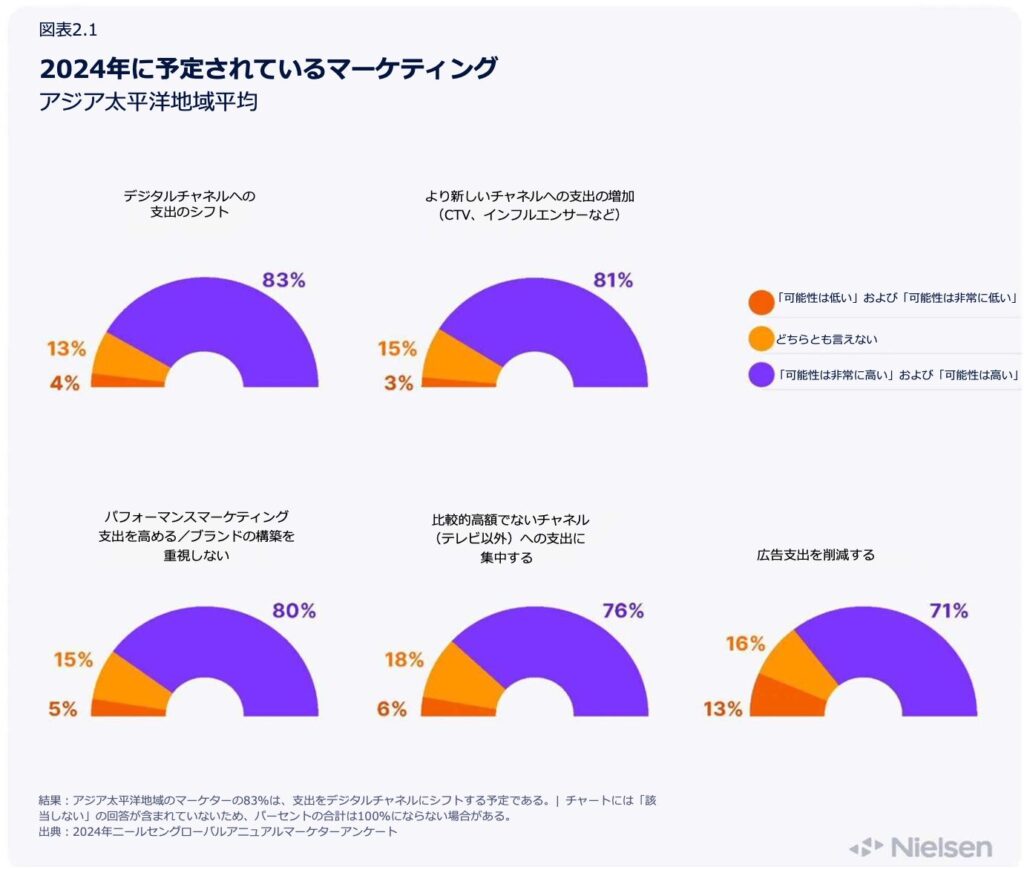

広告予算は年々増加傾向にあり、APAC地域でも82%のマーケターが予算の増加を予定しているという結果が出ています。この背景には、ブランドの成長圧力やデジタルチャネルの多様化、そしてパフォーマンス広告への期待の高まりがあります。しかし、予算増加がそのまま成果に結びついていない現状も浮き彫りとなりました。

実際には64%以上の企業がデジタル広告に偏重しており、ROIの観点では最適な投資配分とは言えない状況です。特に検索広告のROIは他のチャネルと比較して51%も低い水準であり、過信は禁物です。逆にSNS広告は比較的高いROIを示しているものの、継続的な見直しと最適化は不可欠です。

このような不一致は、可視化やトラッキング精度の課題と密接に関連しています。デジタル化の進展により、多くの企業がデータドリブンな意思決定を志向していますが、現場レベルでは"何が効いているのか分からない"という声も多く、経営層からの成果圧力と、現場の運用とのギャップが問題となりつつあります。

- アジア太平洋のマーケターの82%が「広告費を増やす予定」と回答

- しかし、64%以上がデジタルに偏重しており、ROI全体の最適化に疑問

- 特に検索広告のROIは、平均より51%低いと報告されており、過信は禁物

- 反対にSNS広告のROIは高く、予算配分の見直しが必要な兆候も

予算が増える一方で、可視化やトラッキングが追いつかないという課題が表面化しています。つまり「打ち手は増えたが、成果に自信が持てない」という状態。これは経営層からのプレッシャーにもつながる重要なポイントです。

② マーケティングの不整合:KPIと現場の施策のズレ

多くの企業が掲げる最重要KPIは「ブランド認知」ですが、実際に現場で実施されている施策の大多数(80%以上)は、短期的な売上やコンバージョンに直結するパフォーマンスマーケティングに偏重している傾向があります。このKPIと施策のギャップが、マーケティング効果の持続性や中長期的なブランド価値の積み上げを妨げているのです。

たとえば、指名検索の増加や価格弾力性の強化といった"見えづらい成果"をKPIに組み込まず、CPAやROASだけで施策を評価している企業は多く存在します。その結果、認知形成に寄与するテレビ広告や屋外広告、PR施策などが縮小され、ブランドへの想起や感情的つながりが弱まっていくという悪循環が起こります。

本来であれば、ファネル上部から下部まで一貫したKPI設計と、それに基づいた施策の配分が必要です。上層KPI(認知、想起)を重視するならば、対応する施策に相応の予算と評価軸が必要不可欠となります。

- APACのマーケターの中で最も重視されているKPIは「ブランド認知」

- しかし実際の施策は80%以上が「パフォーマンスマーケティング(短期売上)」

- KPIと手段のズレにより、ブランド構築が進まず長期的には逆効果に

たとえば、検索広告やSNS広告に注力しすぎるあまり、テレビや屋外広告などの"想起"を生む施策が削られると、結果的にブランドエクイティが減少してしまいます。

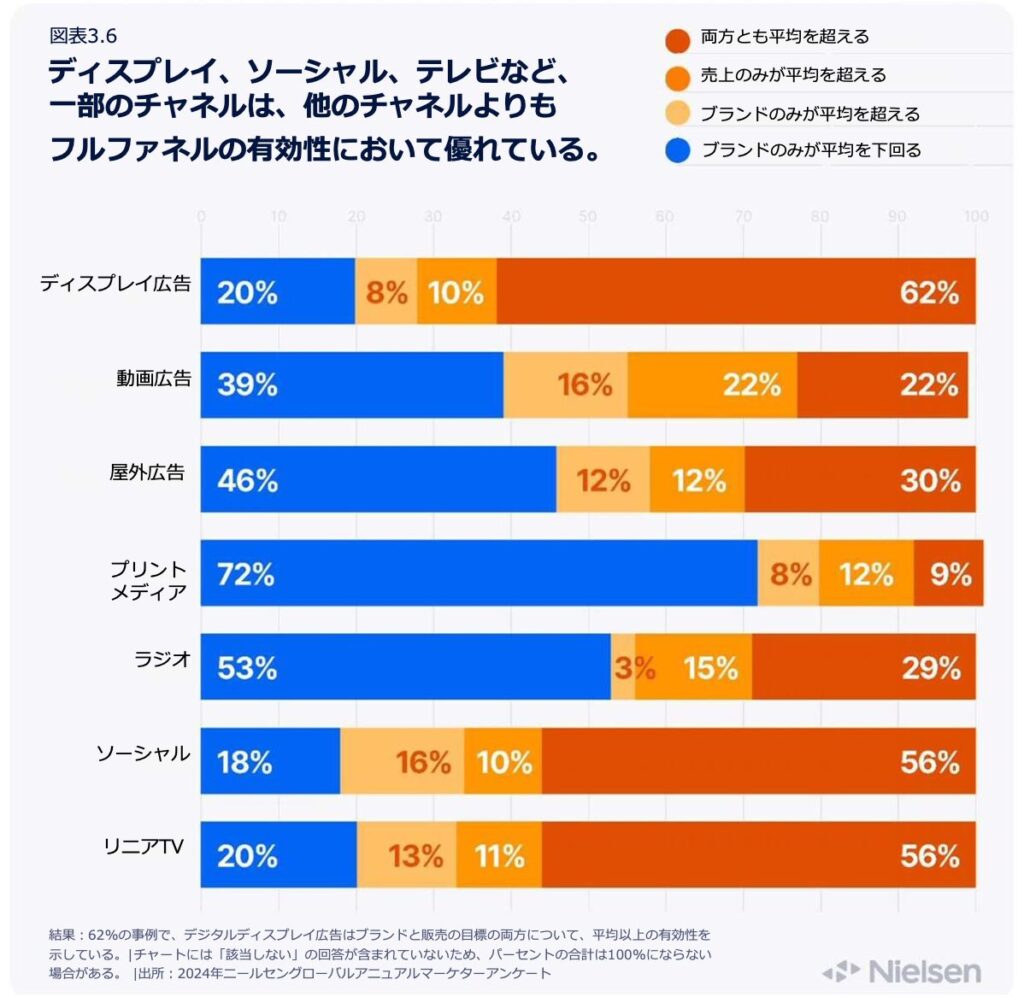

③ メディアのバランス:長期的ROIのための多チャネル戦略

現代のマーケティング戦略において、デジタルチャネルはもはや必要不可欠な存在ですが、それと同時に“メディアバランスの偏り”が大きなリスクになっています。特に短期成果が出やすい検索広告やSNS広告への偏重は、全体的なブランド力の構築を後回しにし、将来的な集客効率やリピート率に悪影響を与えかねません。

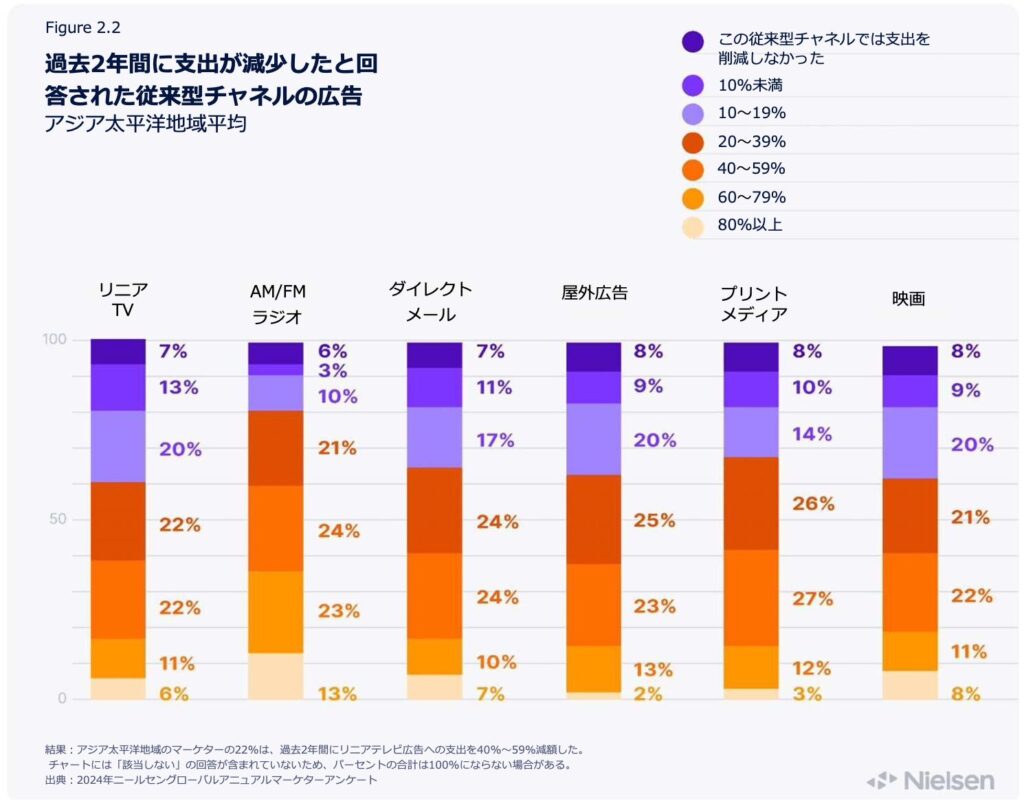

実際、オンターゲットリーチが不十分なメディアに過度に依存しているケースも多く、リーチの効率性や質に課題が生じています。さらにブランド認知を担うテレビやラジオ、屋外広告、動画配信などのメディア投資が減少傾向にある中で、これらのチャネルに回帰しようとする動きも見られ始めています。

レポートでは、失ったブランド認知を回復するには3〜5年の時間が必要という示唆もあり、今後は単なる広告費の配分ではなく、「ファネルごとに最適なメディアを選択・評価・改善する」視点が必要です。ブランド構築とパフォーマンス施策の両立が求められる今こそ、クロスメディア戦略の再設計が急務です。

- オンターゲットリーチができていないチャネルへの過度な依存は危険

- 短期成果を優先しすぎると、リーチの質が下がり、将来的なブランド力低下へ

- 実際に、ブランド認知に資するメディアへの投資が減少しており、リカバリーには3~5年かかる可能性も示唆

今後は、テレビ・ラジオ・屋外・動画広告などを含めた“フルファネル視点”でのメディア戦略の再設計が必要です。

④ マーテックの不一致:測定精度と活用レベルのギャップ

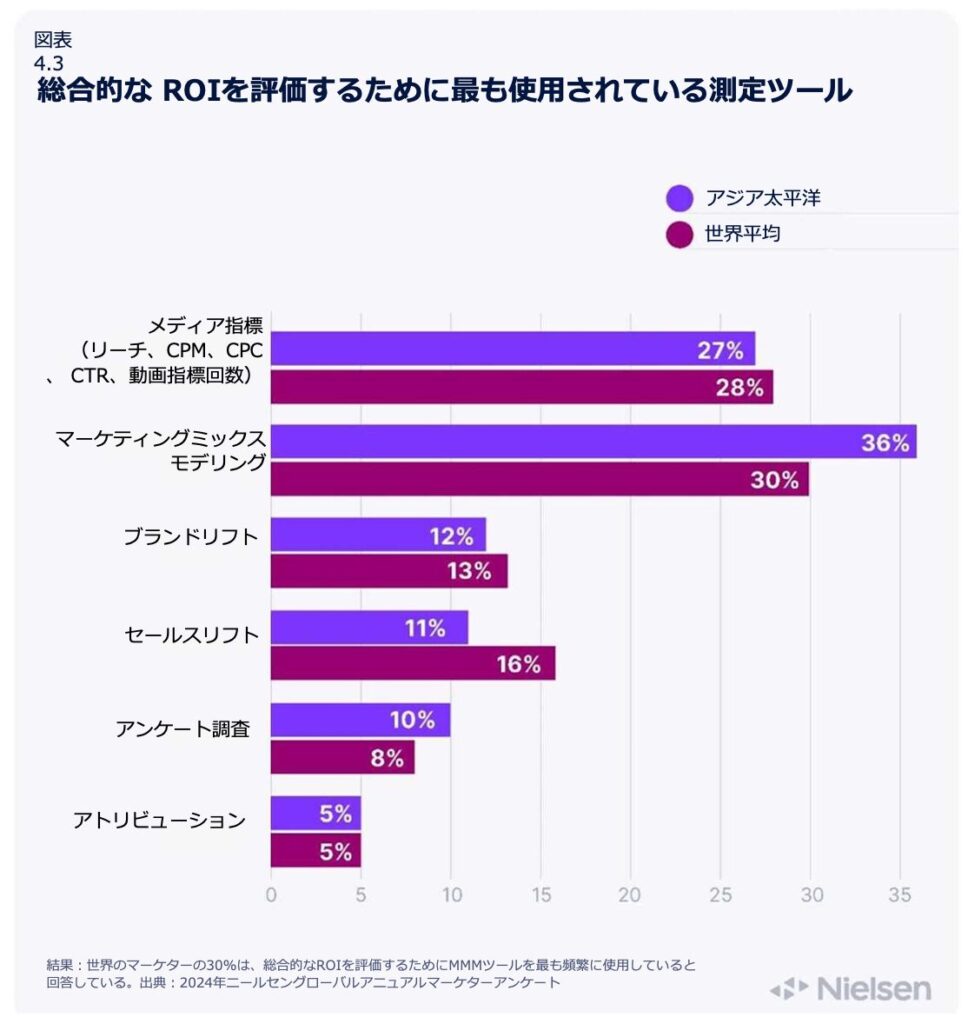

マーケティングテクノロジー(通称:マーテック)の導入は多くの企業で進んでいますが、その“使いこなし”という点では依然として課題が山積しています。特に、ROIや施策効果を精度高く測定するためのモデル構築、運用プロセス、社内連携体制において、十分な活用がなされていないケースが多く見受けられます。

ニールセンの調査でも、APAC地域では依然としてCPMやCTRといったメディア指標に依存した評価が主流であり、本来ROIを可視化すべきMMM(マーケティングミックスモデリング)やリフト調査の活用率はまだ低い水準にとどまっています。

また、社内での理解不足やスキルギャップもあり、せっかく導入したツールやダッシュボードが"使われないまま放置"されているという実情も。これを解決するには、技術的知見とビジネス視点を橋渡しできる専門人材の育成、ツールベンダーとの連携強化、そしてKPI設計と測定ツールを連動させた運用フローの構築が求められます。

マーテックは導入すれば成果が出る“魔法の杖”ではなく、あくまで戦略に紐づいた実装と運用があってこそ、真価を発揮します。

| 測定ツールの使用率(APAC vs 世界) | コメント |

|---|---|

| メディア指標(CPM、CTR等) | 最も使われているが、ROI評価には不十分 |

| MMM(マーケティングミックスモデル) | 世界的には30%が最頻使用、APACでは採用率が低い |

| ブランド/セールスリフト | 実際のブランド価値や売上への貢献を測れるが導入ハードルが高い |

「マーテック導入=最先端」という誤解がある中で、実際は「測定精度」や「活用頻度」に差があり、本来の目的であるROI最適化から遠ざかってしまっている現状が見て取れます。

マーケターが今取り組むべき3つのアクション

以上のレポートの内容から、我々はどういうアクションを取れば良いのでしょうか。ROI改善やマーケティングの整合性確保のために、今すぐマーケターが着手すべき3つの重要アクションを以下に詳述します。それぞれの対策は短期成果だけでなく、中長期的な成長に寄与する“骨太な”マーケティングを実現するための基盤づくりです。

| 課題 | 対応策 | 解説 |

|---|---|---|

| KPIと施策のズレ | フルファネルKPIの再設計と施策マッピング | 上層(認知)・中層(検討)・下層(CV)それぞれに対応するKPIを明示し、実行施策とKPIが常に連動している状態をつくる。例:動画広告はブランド想起指標、検索広告は指名検索数、リード施策はCV率など。KPI定義の見直しに加え、社内への理解浸透も重要。 |

| デジタル偏重 | クロスメディア戦略と配分比率の見直し | デジタルだけでなく、テレビ・屋外・ラジオ・紙媒体なども含めた“統合的なメディア戦略”を構築する。予算の70~80%が一部チャネルに集中している場合は要注意。チャネルごとに「誰に、いつ、どう届くか」を分析し、ファネル内の役割に応じた投資を設計。 |

| ROI測定の精度 | MMM導入・アトリビューション分析の強化 | 広告投資がどの成果を生んだかを正しく把握するために、MMM(マーケティングミックスモデリング)や広告リフト調査を取り入れる。Google Analyticsや広告マネージャー上のCPAだけに頼らず、複数チャネル横断の効果測定を実現。測定精度が上がると経営判断のスピードも高まる。 |

まとめ|Key Takeaways

2024年版ニールセンAMRレポートからは、単なるトレンドの把握に留まらず、今のマーケティング活動の根本的な構造課題が浮き彫りになりました。

全体を通じて強調されていたのは「短期指標から中長期の価値評価軸への転換」です。CPAやCTRだけでなく、指名検索数、ブランド想起、LTVなど、より“意味のある指標”を重視することで、企業としての持続的な競争力につながります。

最後に、マーケターに求められるのは「現場に埋没しない視点」です。データに強くなり、戦略にも強くなり、顧客のことを理解して、経営視点に通じるマーケターが、今後さらに重宝される時代になります。