はじめに

マーケティング担当者の皆さん、こんな悩みを抱えていませんか?

- キャンペーンの効果が一時的で、リピート購入につながらない

- 顧客のロイヤルティが低く、すぐに競合に流れてしまう

- 価格プロモーションに頼りすぎて利益率が下がっている

これらの課題の根本には、顧客の真の動機づけを理解できていないことがあるかもしれません。多くのマーケティング戦略は外発的な動機づけ(報酬や罰則)に依存していますが、長期的な顧客関係の構築には、内発的な動機づけを引き出すアプローチが不可欠です。

本記事では、心理学の重要な理論である「自己決定論」を紹介し、これをマーケティングに応用する方法を解説します。自己決定論の理解と実践により、顧客の内発的動機を刺激し、自発的な行動を促進する戦略を立案できるようになるでしょう。

自己決定論とは何か?

自己決定論(Self-Determination Theory、略してSDT)は、1980年代にリチャード・ライアンとエドワード・デシによって提唱された心理学の理論です。この理論は人間の動機づけと行動の源泉に焦点を当て、特に「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」の違いを明らかにしています。

自己決定論の核心は、人間は生来、成長し、挑戦し、新しい経験を統合したいという本質的な傾向を持っているという考え方です。しかし、この自然な傾向は、社会的環境によって促進されたり、抑制されたりします。

内発的動機づけと外発的動機づけの違い

| 動機づけの種類 | 定義 | 特徴 | 例 |

|---|---|---|---|

| 内発的動機づけ | 活動自体が楽しい、興味深い、満足感を与えるために行われる | 持続性が高い、質の高いパフォーマンス、創造性の発揮 | 趣味としての読書、好きなスポーツの練習 |

| 外発的動機づけ | 報酬の獲得や罰の回避など、外部からの圧力や結果を得るために行われる | 持続性が低い傾向、監視がなくなると行動も減少 | テストのための勉強、賞金目当てのコンテスト参加 |

マーケティングの文脈では、多くの戦略が外発的動機づけ(割引、ポイント、限定オファーなど)に頼っていますが、自己決定論によれば、長期的な顧客関係を構築するためには内発的動機づけを刺激することが重要です。

自己決定論の3つの基本的心理欲求

自己決定論によれば、人間には以下の3つの基本的心理欲求があり、これらが満たされると内発的動機づけが高まります。

自律性(Autonomy)

自律性とは、自分の行動を自分で選択し、制御できる感覚です。他者からの過度な圧力や操作なしに、自分の価値観や興味に基づいて行動できることを意味します。

マーケティングへの示唆:顧客に選択肢を提供し、意思決定のプロセスをコントロールする感覚を与えることが重要です。

有能感(Competence)

有能感とは、課題を効果的に遂行でき、望ましい結果を達成できるという自信です。新しいスキルを習得したり、挑戦を克服したりすることで有能感が高まります。

マーケティングへの示唆:製品やサービスの使用を通じて顧客が成功体験を得られるようサポートし、成長や熟達の感覚を提供することが重要です。

関係性(Relatedness)

関係性とは、他者と意味のあるつながりを持ち、所属感や大切にされている感覚を持つことです。社会的なつながりや共同体への帰属意識は、内発的動機づけを高める重要な要素です。

マーケティングへの示唆:ブランドコミュニティの構築や、価値観を共有する顧客同士のつながりを促進することが効果的です。

動機づけの連続体:内在化のプロセス

自己決定論では、動機づけを単純に内発的・外発的の二分法ではなく、自己決定の度合いによる連続体として捉えています。外発的動機づけであっても、その理由を内在化し、自分の価値観と統合することで、より自律的な動機づけに変わっていくプロセスを説明しています。

| 動機づけの種類 | 調整のタイプ | 特徴 | マーケティング例 |

|---|---|---|---|

| 無動機 | 非調整 | 行動する意図がない、価値を見出せない | 無関心な潜在顧客 |

| 外発的動機づけ | 外的調整 | 報酬の獲得や罰の回避のために行動 | 「今だけ50%オフ!」といったプロモーション |

| 外発的動機づけ | 取り入れ的調整 | 自尊心や罪悪感など内的な圧力から行動 | 「周りの人は既に使っています」という社会的圧力 |

| 外発的動機づけ | 同一視的調整 | 行動の価値や重要性を認識し、自分のゴールとして受け入れる | 「この製品は健康に良いから使う」という理由づけ |

| 外発的動機づけ | 統合的調整 | 行動が自己の価値観と完全に一致し、自己表現の一部となる | 「この製品は私のライフスタイルや価値観に合っている」 |

| 内発的動機づけ | 内発的調整 | 活動自体の楽しさや満足感から行動 | 製品使用自体が楽しく、充実感を与える体験 |

マーケティングの観点からは、顧客の動機づけを外的調整から内発的動機づけへと移行させることが、長期的な顧客関係の構築につながります。

参考文献:https://selfdeterminationtheory.org/

マーケティングにおける自己決定論の適用

伝統的マーケティングアプローチと自己決定論に基づくアプローチの違い

多くの伝統的なマーケティング手法は、外発的動機づけに依存しています。一方、自己決定論に基づくアプローチは、顧客の内発的動機づけを刺激することを重視します。両者の違いを以下の表で比較してみましょう。

| マーケティング要素 | 伝統的アプローチ | 自己決定論に基づくアプローチ |

|---|---|---|

| 価格戦略 | 割引、特典、ポイント還元などのインセンティブ | 価値主導の価格設定、顧客が価値を認識できる透明性 |

| コミュニケーション | プッシュ型メッセージ、一方的な情報提供 | 対話型コミュニケーション、顧客が情報を求めやすい環境 |

| 製品開発 | 企業主導の機能追加、市場調査に基づく改良 | 顧客参加型の開発プロセス、ユーザーの声を積極的に取り入れる |

| カスタマーサポート | 問題解決中心、最小限のサポート | 顧客のスキル向上支援、エンパワーメント重視 |

| ロイヤルティプログラム | ポイント蓄積、金銭的特典 | コミュニティ形成、ブランドの価値観への共感と参加 |

| メトリクス(評価指標) | 売上、コンバージョン率、ROI | 顧客満足度、エンゲージメント、ブランドへの信頼度 |

自己決定論に基づくアプローチは、短期的な売上向上よりも、長期的な顧客関係の構築を重視します。このアプローチは、ブランドロイヤルティの向上、顧客生涯価値の増加、口コミやレコメンデーションの増加などの効果が期待できます。

3つの基本的欲求に応えるマーケティング戦略

自己決定論の3つの基本的心理欲求(自律性、有能感、関係性)に応える形でマーケティング戦略を設計することで、顧客の内発的動機づけを高めることができます。

自律性を高めるマーケティング戦略

顧客が自分の意思で選択し、コントロールしている感覚を高める戦略です。

| 戦略 | 説明 | 実践例 |

|---|---|---|

| 選択肢の提供 | 複数のオプションやカスタマイズ可能性を提供する | Appleの製品ラインナップ、スターバックスのドリンクカスタマイズ |

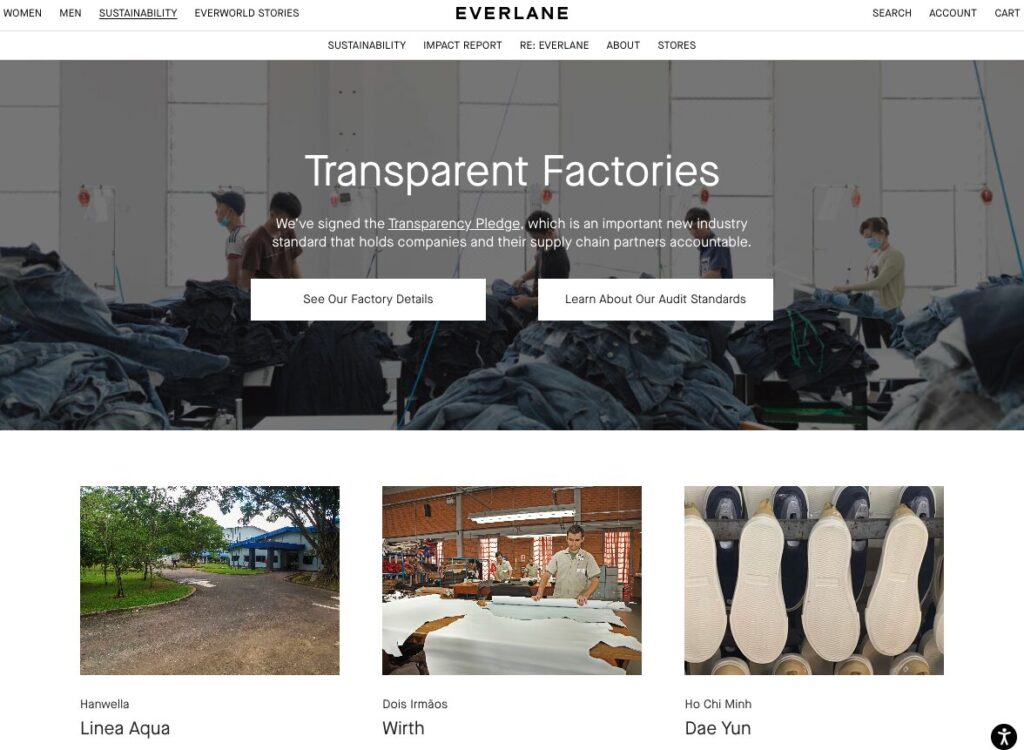

| 情報の透明性 | 製品情報、価格、ポリシーなどを明確に開示する | PatagoniaのFootprint Chroniclesによる製品の生産過程の開示 |

| プレッシャーを避ける | 押し付けがましい言葉遣いや限定的な時間設定を避ける | サブスクリプションの「いつでも解約可能」ポリシー |

| 顧客主導の関係構築 | 顧客が関係の深さや頻度を決められるようにする | コミュニケーション頻度の選択肢、プライバシー設定のコントロール |

例:アパレルブランドのEVERLANEは「ラディカルな透明性」をモットーに、製品の製造コスト、工場情報、マージン率などをすべて公開しています。顧客は自律的に情報を持った上で購入を決定できます。

有能感を高めるマーケティング戦略

顧客が製品やサービスを効果的に使いこなし、成果を実感できるようにする戦略です。

| 戦略 | 説明 | 実践例 |

|---|---|---|

| 使いやすさの向上 | 直感的なUI/UX設計、わかりやすい使用方法 | Appleの直感的な製品デザイン、IKEAの組み立て説明書の改良 |

| 顧客教育の提供 | チュートリアル、使い方ガイド、コツやヒント | Home Depotの DIYワークショップ、Adobe Creative Cloudのチュートリアル |

| 進捗の可視化 | 顧客の成功や成長を可視化する機能 | Duolingoの学習ストリーク、Fitbitの活動データダッシュボード |

| 適切な難易度設定 | 顧客のスキルレベルに合わせた挑戦を提供 | Netflixのパーソナライズされたレコメンデーション、ゲームのレベルデザイン |

例:フィットネスアプリのStrava(ストラバ)は、ランニングやサイクリングの記録を詳細に分析し、パーソナルな進捗や達成を可視化します。これにより、ユーザーは自分の能力向上を実感し、有能感を高めることができます。

関係性を高めるマーケティング戦略

顧客がブランドやコミュニティとつながり、所属感を得られるようにする戦略です。

| 戦略 | 説明 | 実践例 |

|---|---|---|

| コミュニティ構築 | 顧客同士が交流できる場の提供 | Sephora Beauty Insider Community、Harley Davidson H.O.G.® |

| 共通の目的・価値観 | ブランドの使命や価値観を明確に伝える | Patagonia の環境保護活動、TOMS の 1対1寄付モデル |

| パーソナルな関係構築 | 顧客との個人的なコミュニケーション | Amazonのパーソナライズされたレコメンデーション、特定の店員との関係構築を促す小売店 |

| 所属感の醸成 | ブランドに帰属する感覚を高める仕組み | AppleのブランドコミュニティとApple製品ユーザーの連帯感、Nikeのランニングクラブ |

例:コスメブランドのLushは、環境保護や動物実験反対などの強い価値観を持ち、これに共感する顧客との関係性を構築しています。また、店舗スタッフとの対話を重視したカスタマーエクスペリエンスも、関係性欲求を満たす要素です。

マーケティング実践における自己決定論の応用事例

自己決定論に基づくマーケティングアプローチを実践している企業の事例を紹介します。

事例1:Nike(ナイキ)- 有能感と関係性の強化

ナイキは、「Nike Run Club」や「Nike Training Club」などのアプリを通じて、ユーザーの有能感と関係性を高める戦略を展開しています。

有能感の強化:

- パーソナライズされたトレーニングプログラムを提供

- 走行距離や時間などの進捗を視覚的に表示

- 達成項目にバッジやアワードを与えてモチベーション向上

関係性の強化:

- ランニングコミュニティへの参加を促進

- フレンドとの記録共有やチャレンジ機能

- リアルイベントとの連携(マラソン、トレーニングセッションなど)

この戦略により、ナイキは単なる製品販売を超えた、顧客とのより深い関係を構築しています。アプリユーザーは、ナイキ製品を購入する可能性が高く、ブランドロイヤルティも高い傾向があります。

事例2:Duolingo(デュオリンゴ)- 自己決定論を活用した学習アプリ

言語学習アプリのDuolingoは、自己決定論の原則を徹底的に活用しています。

自律性の強化:

- 学習する言語、目標、学習ペースを自分で選択可能

- 短時間(5分程度)でもできるレッスン設計

- いつでもどこでも学習できる柔軟性

有能感の強化:

- レベル設計と即時フィードバック

- 「ストリーク」(連続学習日数)の可視化

- XP(経験値)とレベルアップシステム

関係性の強化:

- リーグ機能による他のユーザーとの競争

- フォーラムやディスカッションボード

- ソーシャルメディアでの成果共有機能

Duolingoは、無料でアクセスできる基本サービスを提供しながらも、内発的動機づけを高めることで継続利用を促進し、結果的に有料サブスクリプション(Duolingo Plus)への移行にも成功しています。

事例3:無印良品 - 自律性を重視したブランディング

無印良品は、過剰な装飾や不必要な機能を排除したシンプルな製品デザインと、顧客の自律性を尊重する姿勢で知られています。

自律性の強化:

- 余計な装飾のない、機能性とシンプルさを重視したデザイン

- 顧客が自分のライフスタイルに合わせて活用できる汎用性

- 製品情報の透明性(原材料、製造プロセスなど)

有能感の強化:

- 製品を自分らしく使いこなすためのアイデア提供

- ワークショップや使用方法の提案

- 製品の多目的利用の推奨

関係性の強化:

- 持続可能性や無駄の削減といった価値観の共有

- 店舗空間を通じた体験と共感の醸成

- SNSでのユーザー事例共有と相互参照

無印良品の戦略は、顧客に自分らしい生活を創造する自律性を与え、ブランドの価値観に共感するコミュニティを形成することに成功しています。

自己決定論を活用したマーケティング戦略の立案ステップ

自己決定論をマーケティングに活用するための具体的なステップを紹介します。このプロセスに従うことで、顧客の内発的動機づけを刺激する効果的な戦略を立案できるでしょう。

ステップ1:顧客の基本的心理欲求を理解する

まずは、自社の製品やサービスに関連する顧客の基本的心理欲求(自律性、有能感、関係性)を理解することから始めます。

顧客インサイトの収集方法

| 方法 | 説明 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 深層インタビュー | 少数の顧客と深く対話し、動機や感情を探る | 深いインサイトの獲得、文脈の理解 | 時間がかかる、サンプル数が限られる |

| 行動観察 | 顧客の実際の行動を観察し、記録する | 言葉にされない行動パターンの発見 | 解釈にバイアスが入る可能性がある |

| アンケート調査 | 構造化された質問に多数の回答を得る | 定量的データの収集、比較分析が可能 | 表面的な回答になりがち |

| ソーシャルリスニング | SNSや口コミサイトの分析 | リアルタイムのフィードバック、自然な意見 | ノイズが多い、代表性がない場合も |

| カスタマージャーニーマッピング | 顧客体験の全体像をマッピング | 接点全体を通した欲求の把握 | 複雑で時間がかかる |

これらの方法を組み合わせて、以下のような問いに答えることを目指します:

- 顧客は製品/サービスの使用において、どのような自律性を求めているか?

- 顧客はどのような能力や成果を実感したいと思っているか?

- 顧客はどのようなつながりや所属感を求めているか?

インサイト分析の視点

収集したデータを分析する際は、以下の視点を持ちましょう:

- 現状の満足度: 現在の製品/サービスは、3つの基本的欲求をどの程度満たしているか?

- ギャップの特定: 顧客の期待と実際の体験のギャップはどこにあるか?

- 競合状況: 競合は顧客の基本的欲求をどのように満たしているか?

- セグメント差: 顧客セグメントによって、欲求の優先順位や表れ方に違いはあるか?

ステップ2:内発的動機づけを促進する製品/サービス体験をデザインする

顧客インサイトに基づき、3つの基本的欲求を満たす製品/サービス体験をデザインします。

自律性を高める体験設計

- 選択の自由: 顧客が自分のペースやニーズに合わせてカスタマイズできる要素を増やす

- 情報アクセス: 意思決定に必要な情報を透明性をもって提供する

- コントロール感: 顧客が体験の進行をコントロールできる仕組みを導入する

例:ECサイトで、配送オプションや支払い方法の選択肢を増やす、製品のカスタマイズオプションを提供する、会員情報や購読設定のコントロールを容易にするなど。

有能感を高める体験設計

- 最適な難易度: 顧客のスキルレベルに合った挑戦を提供する

- 明確なフィードバック: 成功やスキル向上を可視化する

- 段階的な学習: 複雑な機能を段階的にマスターできるよう支援する

例:初心者向けのステップバイステップのガイド、達成度を示すバッジやステータス表示、パーソナライズされたアドバイスや推奨などを提供。

関係性を高める体験設計

- コミュニティ機能: 同じ興味や目標を持つ他のユーザーとつながる機会を提供

- 価値観の共有: ブランドのミッションや価値観を明確に示し、共感を得る

- パーソナルな関係: 顧客一人ひとりを理解し、認識しているメッセージングを行う

例:ユーザーフォーラムやコミュニティイベントの開催、企業の社会的責任活動への参加機会の提供、パーソナライズされたコミュニケーションの実施など。

ステップ3:内発的動機づけを支援するマーケティングコミュニケーションを設計する

製品/サービス体験だけでなく、マーケティングコミュニケーション自体も内発的動機づけを促進するよう設計することが重要です。

自律性を支援するコミュニケーション

| 従来のアプローチ | 自己決定論に基づくアプローチ |

|---|---|

| 「期間限定!今すぐ購入!」 | 「詳しい情報を確認して、あなたに合うか判断してください」 |

| 「この商品が必要な理由Best5」 | 「この商品が役立つケースと、そうでないケース」 |

| 「あなたにピッタリの商品です」 | 「多くの選択肢から、あなたに合ったものを選べます」 |

有能感を支援するコミュニケーション

| 従来のアプローチ | 自己決定論に基づくアプローチ |

|---|---|

| 「誰でも簡単に使えます」 | 「あなたのスキルを活かして、より多くのことができるようになります」 |

| 「プロ並みの結果が得られます」 | 「段階的に上達し、素晴らしい結果を自分で生み出せます」 |

| 「時間短縮、手間いらず」 | 「効率的に作業を行い、より多くの達成感を味わえます」 |

関係性を支援するコミュニケーション

| 従来のアプローチ | 自己決定論に基づくアプローチ |

|---|---|

| 「1万人以上が利用中!」 | 「同じ目標を持つコミュニティの一員になりませんか」 |

| 「セレブも愛用中」 | 「私たちの価値観に共感してくれる仲間たち」 |

| 「お得な特典が盛りだくさん」 | 「共に成長し、影響を与えていく取り組み」 |

メトリクスの再設計

内発的動機づけを促進するマーケティングの効果を測定するには、従来の指標だけでなく、新たなメトリクスも導入する必要があります。

| 従来の指標 | 自己決定論に基づく指標 |

|---|---|

| 売上、コンバージョン率 | エンゲージメント深度、継続率 |

| クリック数、インプレッション | コミュニティへの貢献度、参加度 |

| NPS(顧客推奨度) | 製品使用の創造性、活用度 |

| 短期的ROI | 顧客生涯価値(LTV) |

ステップ4:PDCAサイクルを回す

自己決定論に基づくマーケティングは、継続的な改善が重要です。以下のPDCAサイクルを回すことで、戦略の効果を高めていきましょう。

Plan(計画)

自己決定論の3つの基本的欲求(自律性、有能感、関係性)を満たす戦略を計画します。

- どのセグメントのどの欲求を優先的に満たすか

- 欲求を満たすための具体的な施策は何か

- どのようなメトリクスで効果を測定するか

Do(実行)

計画した施策を実行します。

- 製品/サービス体験の改良

- マーケティングコミュニケーションの調整

- 組織内での理解促進と協力体制の構築

Check(評価)

施策の効果を評価します。

- 定量的指標の測定(継続率、エンゲージメント指標など)

- 定性的フィードバックの収集(インタビュー、アンケートなど)

- 予期せぬ効果や副作用の確認

Act(改善)

評価結果に基づいて戦略を改善します。

- 効果の高かった要素の強化

- 効果の低かった要素の見直し

- 新たな洞察に基づく戦略の調整

このPDCAサイクルを継続的に回すことで、顧客の内発的動機づけをより効果的に刺激するマーケティングへと進化させることができます。

実践事例:架空の健康食品ブランド「ヘルシーライフ」の戦略転換

架空の健康食品ブランド「ヘルシーライフ」が、自己決定論に基づくマーケティング戦略に転換した事例を見てみましょう。

転換前の戦略:

- 短期的なプロモーション(「今だけ30%オフ!」)に依存

- 「簡単にダイエット成功!」のような誇大表現を使用

- 製品の機能的特徴(「高タンパク」「低カロリー」)を強調

- ポイント還元プログラムによる囲い込み

転換後の戦略:

- 自律性を高める施策:

- 個々の健康目標に合わせたパーソナライズされた食事プラン提案

- 製品の栄養成分、原材料、製造工程に関する詳細な情報提供

- 「自分らしい健康」をコンセプトにした、多様な健康観を尊重するメッセージング

- 有能感を高める施策:

- アプリを通じた食事記録と健康指標の可視化

- 段階的な健康改善ステップを提案する教育コンテンツ

- 栄養士によるパーソナルなアドバイスサービス

- 関係性を高める施策:

- 「ヘルシーライフコミュニティ」の構築と体験共有の促進

- 持続可能な食事文化という共通の価値観に基づく情報発信

- 地域のファーマーズマーケットとの連携イベント開催

成果:

- 顧客継続率が25%向上

- コミュニティメンバーからの新規顧客紹介が増加

- 価格プロモーションへの依存度が低下し、利益率が改善

- ソーシャルメディアでの自発的な製品推奨が増加

このように、自己決定論に基づくアプローチは、短期的な売上だけでなく、顧客との長期的な関係構築に貢献し、持続可能なビジネス成長をもたらします。

自己決定論に基づくマーケティングの実践課題と解決策

自己決定論をマーケティングに適用する際には、いくつかの課題に直面することがあります。ここでは主な課題と、その解決策について解説します。

短期的利益と長期的関係構築のバランス

課題

内発的動機づけを刺激するマーケティングは、短期的な売上向上よりも長期的な顧客関係の構築に重点を置いています。しかし、多くの企業は四半期ごとの業績目標に追われており、即効性のある施策(価格プロモーションなど)への依存から抜け出せない状況にあります。

解決策

| 課題の側面 | 解決アプローチ |

|---|---|

| 経営陣の理解 | 内発的動機づけの長期的ROIを示すデータを提示し、経営陣の理解を得る |

| 指標の再設計 | 短期的な売上だけでなく、顧客生涯価値(LTV)や継続率などの長期的指標を導入 |

| 予算配分 | 短期的な売上促進と長期的な関係構築への適切な予算バランスを設定 |

| 段階的導入 | 一部のセグメントや製品ラインから自己決定論に基づくアプローチを導入し、効果を実証 |

例:日本の化粧品ブランド「POLA(ポーラ)」は、短期的なプロモーションよりも、顧客の美容知識向上や美容カウンセリングなど、顧客の有能感と関係性を高める長期的なアプローチを採用し、強固な顧客基盤を構築しています。

顧客の多様な動機づけレベルへの対応

課題

顧客は同じ製品カテゴリーであっても、異なる動機づけレベル(外的調整から内発的動機づけまで)を持っています。すべての顧客に同じアプローチを適用することは効果的ではありません。

解決策

| 顧客の動機づけレベル | 効果的なアプローチ |

|---|---|

| 無動機〜外的調整 | 基本的な価値提案と低いハードルの体験から始め、徐々に内在化を促進 |

| 取り入れ的調整〜同一視的調整 | 製品/サービスの個人的な価値や意義を強調し、自己の目標との関連付けを支援 |

| 統合的調整〜内発的動機づけ | コミュニティ参加やブランドの深い価値観への関与を促進 |

| 多様なレベルの混在 | セグメント別のコミュニケーション戦略、パーソナライゼーションの活用 |

例:フィットネスアプリのFitbitは、まだ運動習慣のない初心者には簡単な目標設定とゲーミフィケーション要素(外的調整支援)を、すでに運動を習慣にしている上級者には詳細なデータ分析と自己改善機能(内発的動機づけ支援)を提供することで、多様な動機づけレベルの顧客に対応しています。

製品カテゴリーによる適用の難しさ

課題

すべての製品カテゴリーで自己決定論の適用が同じように効果的というわけではありません。特に低関与製品(日用品など)や、機能が単純で差別化が難しい製品では、適用が難しい場合があります。

解決策

| 製品カテゴリー | 自己決定論の適用アプローチ |

|---|---|

| 高関与製品(自動車、高級時計など) | ブランドの価値観との共鳴、所有体験の充実、コミュニティ形成を重視 |

| 低関与製品(日用品、食品など) | 日常生活の中での小さな達成感、習慣の形成、ブランドの社会的役割を強調 |

| 機能重視製品(家電、工具など) | 使いこなす楽しさ、スキル向上、創造的使用方法の共有を促進 |

| サービス製品(サブスクリプションなど) | パーソナライゼーション、コミュニティ価値、成長や学習体験を強調 |

例:洗剤ブランドの「アタック」は、「洗濯のコツ」や「衣類のケア方法」などの情報提供を通じて、日常的な洗濯という低関与活動における顧客の有能感を高める戦略を取っています。また、環境への配慮という価値観の共有により、関係性欲求にも訴えかけています。

組織文化と従業員の関与

課題

自己決定論に基づくマーケティングアプローチを効果的に実施するためには、組織文化と従業員の関与が鍵となります。しかし、従来の売上至上主義や短期的成果を重視する文化では、この転換が難しい場合があります。

解決策

| 組織的課題 | 解決アプローチ |

|---|---|

| 知識不足 | 従業員向けの自己決定論に関する研修やワークショップを実施 |

| インセンティブ構造 | 短期的な売上だけでなく、顧客満足度や継続率なども評価指標に取り入れる |

| サイロ化した部門 | マーケティング、製品開発、カスタマーサポートなど部門横断のコラボレーションを促進 |

| リーダーシップ | 経営陣自身が内発的動機づけの価値を理解し、組織文化変革を主導 |

例:日本のECサイト「ZOZOTOWN」を運営するZOZOは、顧客中心のアプローチを組織文化に根付かせるため、「ユーザーファースト」という価値観を全社で共有し、従業員の提案や創意工夫を奨励する文化を醸成しています。

参考:https://technote.zozo.com/n/n8cf690b221c8

データプライバシーと倫理的配慮

課題

顧客の内発的動機づけを高めるためには、しばしば詳細な顧客データやパーソナライゼーションが必要です。しかし、これはデータプライバシーの懸念や倫理的問題を引き起こす可能性があります。

解決策

| 懸念事項 | 解決アプローチ |

|---|---|

| データ収集の透明性 | どのようなデータをどのように使用するか、明確に説明する |

| 顧客のコントロール | データ使用の許可・不許可を顧客が簡単に設定できるようにする |

| パーソナライゼーションのバランス | 「気味悪い」と感じられるほど詳細な情報提示を避け、適切なレベルを保つ |

| 価値交換の明確化 | データ提供によって顧客が得られる具体的な価値を明示する |

例:楽天市場は、顧客データを活用したパーソナライズされたレコメンデーションを提供する一方で、プライバシーポリシーの透明性向上や顧客へのデータ活用の利点(より関連性の高い商品提案)の明確な説明に努めています。

これらの課題と解決策を意識することで、自己決定論に基づくマーケティングアプローチをより効果的に実践することができるでしょう。重要なのは、機械的にフレームワークを適用するのではなく、自社の状況や顧客の特性に合わせて柔軟に適用していくことです。

まとめ

自己決定論は、人間の動機づけを深く理解し、内発的動機づけを促進するためのパワフルなフレームワークです。この理論をマーケティングに適用することで、短期的な売上向上だけでなく、持続的な顧客関係の構築と長期的なビジネス成長を実現することができます。

Key Takeaways

- 自己決定論の核心: 人間の動機づけは自律性、有能感、関係性という3つの基本的心理欲求に根ざしており、これらを満たすことで内発的動機づけが高まる

- 伝統的マーケティングとの違い: 伝統的なマーケティングが外発的動機づけ(報酬や罰則)に依存するのに対し、自己決定論に基づくアプローチは内発的動機づけを刺激する

- 3つの基本的欲求に対応するマーケティング戦略:

- 自律性:選択肢の提供、情報の透明性、顧客主導の関係構築

- 有能感:使いやすさの向上、顧客教育、進捗の可視化

- 関係性:コミュニティの構築、共通価値の強調、パーソナルな関係構築

- 実践ステップ:

- 顧客の基本的心理欲求を理解する

- 内発的動機づけを促進する製品/サービス体験をデザインする

- 内発的動機づけを支援するマーケティングコミュニケーションを設計する

- PDCAサイクルを通じて継続的に改善する

- 課題と解決策:

- 短期的利益と長期的関係構築のバランスを取る

- 顧客の多様な動機づけレベルに対応する

- 製品カテゴリーに応じた適用方法を工夫する

- 組織文化と従業員の関与を促進する

- データプライバシーと倫理的配慮を徹底する

マーケティングにおける自己決定論の適用は、単なるテクニックではなく、顧客を尊重し、彼らの本質的なニーズと成長を支援するという哲学に基づいています。この哲学を取り入れることで、顧客との間により意味のある、持続的な関係を構築することができるでしょう。

今日から、あなたのマーケティング戦略に自己決定論の視点を取り入れ、顧客の自律性、有能感、関係性を高める取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。それは、ビジネスの持続的な成功への道となるはずです。