はじめに

マーケターのみなさん、森岡毅氏の新しい著書「確率思考の戦略論 どうすれば売上は増えるのか」が2025年1月29日に発売されました。どこよりも早くこの著書を読み、概要、詳細、学べることなどをまとめましたのでぜひ本記事を読んでいただき、実際の著書も手に取ってもらえれば幸いです。

副題の通り、「なぜ、売上が伸びないのか?」に対する明確な答えを知ることができると思います。日本有数のマーケターから学んでいきましょう!

著書の紹介

まずは著書の概要です。

『確率思考の戦略論 どうすれば売上は増えるのか』は、日本を代表するマーケターである森岡毅氏と今西聖貴氏によるビジネス書で、2025年1月29日にダイヤモンド社から出版されました。本書は、USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)のV字回復や丸亀製麺、西武園ゆうえんちなどの事業再生を成功させた著者たちのマーケティング理論と実践を基に、「売上を増やすための戦略」を解説しています。

本書の概要

本書の中心テーマは、「選ばれる確率を意図的に高める方法」です。著者は、ビジネスの成功は「確率」で決まるとし、その確率を高めるための具体的な方法論を提示しています。特に、消費者の「プレファレンス(好意度)」を高めることが売上向上の鍵であり、それを高めるための消費者理解やコンセプトの作り方などを具体的に述べています。

- 実績に基づく実践的な内容

USJや丸亀製麺など、著者が手掛けたプロジェクトの成功事例を具体的に紹介し、理論だけでなく実践的なノウハウを提供。 - 数学的アプローチ

「確率思考」や「プレファレンス」の概念を数学的に説明し、戦略の効果を定量的に評価する方法を解説。 - 幅広い読者層に対応

中小企業から大企業まで、規模を問わず適用可能なフレームワークを提供しており、マーケターだけでなく、すべてのビジネスパーソンに役立つ内容。

『確率思考の戦略論』は、単なるマーケティング理論書ではなく、実績に裏打ちされた「成功の方程式」を学べる一冊です。我々マーケターが一度は触れたことのある有名なマーケティング理論を論理的に否定し、現代のやり方を提言しています。特に、消費者の心理や市場構造を深く理解し、それを戦略に反映させる重要性を強調しており、現代の競争激しいビジネス環境において非常に実用的な内容と言えるでしょう。

ちなみに約400ページがあり読み応えのある著書ですが、以下のような構成で、理論から実践までを網羅的に解説しています。

序章:選ばれる確率をどうやって増やすのか

- ビジネスの成功は「選ばれる確率」に依存しており、その確率を高めるための戦略が必要であると述べています。

Part 1:選ばれる確率を増やすブランド戦略の本質

- 「プレファレンス」に集中せよ!:消費者の「好意度」を高めることが市場シェア拡大の鍵。

- 狭めるな!拡げよ!:ターゲットを狭めすぎず、広い市場での競争を意識。

- 「重心」を衝け!:ブランドの中心的な価値を明確にし、それを強化。

Part 2:プレファレンスを伸ばす「コンセプト」の本質

- 「コンセプト」とはなにか?:成功するビジネスの多くは、強い「コンセプト」に支えられている。

- 強い「マーケティング・コンセプト」をつくる:消費者のインサイトを深く理解し、それに基づいたコンセプトを設計。

- 強いコンセプトは消費者理解がすべて:消費者のニーズや心理を徹底的に分析する重要性を強調。

Part 3:「マーケティング・コンセプト」のつくり方

- 実際にブランドを設計してみよう:実例を交えながら、ブランド設計のプロセスを解説。

- 強いマーケティング・コンセプトをつくる3つの要点:実践的なフレームワークを提示。

- 実際にマーケティング・コンセプトをつくってみよう:理論を実際のプロジェクトに適用する方法を紹介。

終章:コンセプトが日本の未来を創る!

- 強いコンセプトが企業だけでなく、社会全体の発展にも寄与する可能性を示唆しています。

筆者が学んだこと

前書も含めて、今回の著書も読んだ筆者が感じたことを中心にお話ししていきます。全てを解説することは難しいため、かなり割愛していることご了承ください。

確率思考のおさらい

- 確率思考の基本原則:

- 消費者の選択は「カテゴリー選択 → ブランド選択 → プロダクト選択」の順序で行われる。

- 売上を決める変動させるべき3つの要素:「認知率」「配荷率」「プレファレンス(選好度)」。

- プレファレンスを高めることが売上向上の鍵。

- NBDモデルの活用:

- 消費者の選択行動を「ポアソン分布」と「ガンマ分布」で説明。

- プレファレンスを最大化することで、売上予測や利益最大化が可能。

まず、ビジネスで売をが上げる時の大前提について、前書「確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力」で語っていたことを改めて整理、おさらいする章が最初にあります。我々マーケターは売上の構成要素の3つ、特にプレファレンスの向上が鍵であり、そこに日々のリソースを注力すべきと実感しています。まずは定数ではなく変数を見極め、その変数の中も上記の3つしかないのです。NDBモデルは難しいと感じる方も多く、使いこなすには数学のスキルが必要になりますが、概念だけでも理解しておくと良いと思います。

NDBモデルについてはこちらで詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

プレファレンスを高める方法

プレファレンス向上の基本戦略

- コトラーの狭く売るターゲティング戦略の否定:

- 従来の「狭めて売る」戦略ではなく、「広く売る」戦略が効率的。

- 最初から狭めて売るのではなく、広く売るためのWho/What/Howの組み合わせを探すべき

- なぜなら浸透率(Penetration)が高ければ購入頻度(Frequency)も高く、逆も然りなので。「ダブルジョパディの法則」。

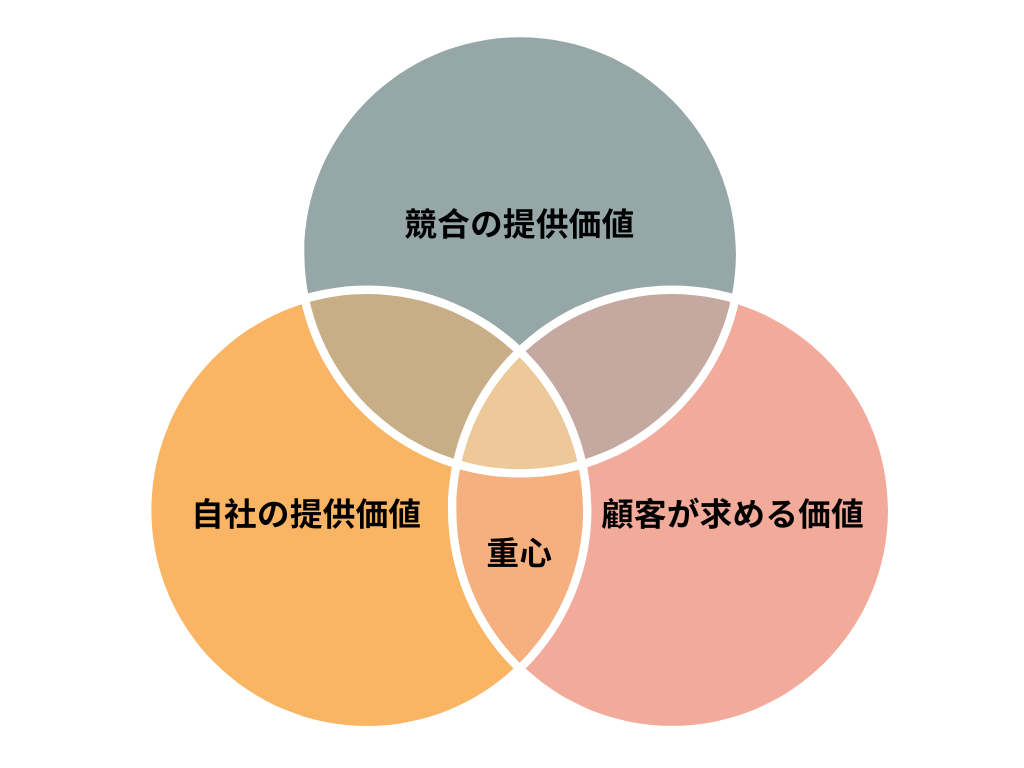

- 重心を突く:

- リソースも予算も限られているので、ブランド戦略の「重心」を見つけ、それに集中する。

- カスタマーバリュー

- カンパニーエッジ

- コンペティティブディフェンス

- リソースも予算も限られているので、ブランド戦略の「重心」を見つけ、それに集中する。

- 重心とは「ブランドが生き残る確率を高める構造的に有利なポジショニング」。

強いプレファレンスを作るには、強いマーケティングコンセプトが必要

- マーケティングコンセプトとは:

- 消費者の脳内で「そのブランドを選ぶ理由」(ブランドを有利に想起してもらうこと)を形成するツール。

- 例: イーメディカルの「通院しない便利さ」と「大きな安心感」という便益。

- マーケティングコンセプト作成の3つの手順:

- 消費者理解

- 凡人と狂人に憑依して、本能や行動の因果関係を解き明かす

- なぜそのカテゴリーを選ぶのか、なぜそのブランドを選ぶのかを解き明かす

- ブランド設計の仮説構築

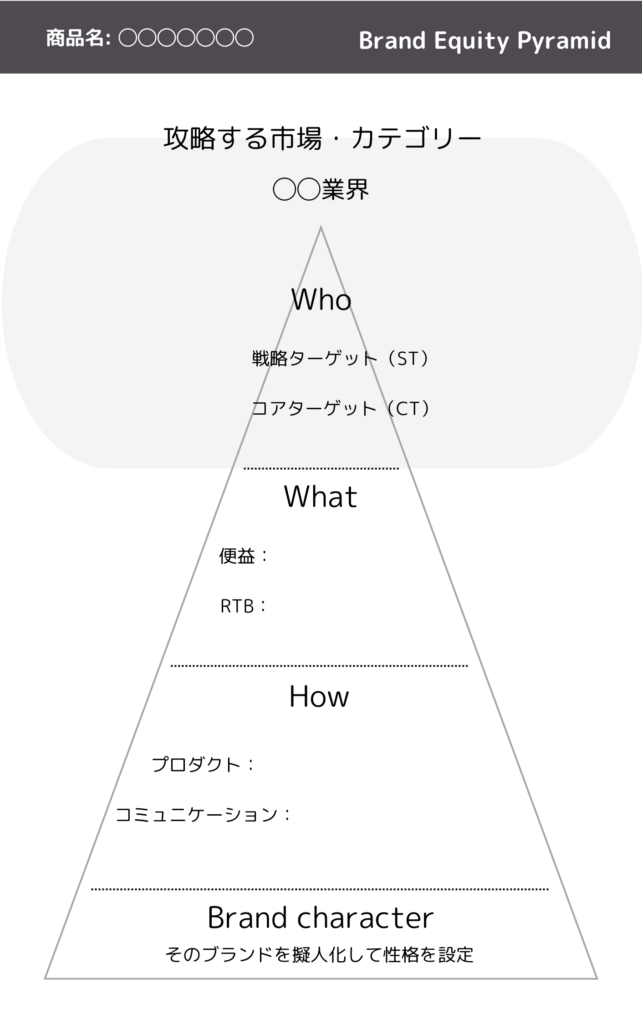

- WHO/WHAT/HOWで構成されるブランドエクイティピラミッドを仮説で作る

- マーケティングコンセプトの策定

- プレファレンスを最大化する便益を設定

- 3つの関門がある

- 重要性の関門

- プレファランスの関門

- 納得性の関門

- STCの設定→便益→RTB

この章は本著書の核心部分でです。マーケターはブランドを伸ばすための重心をとらえ、ブランドの好意度であるプレファレンスを高めることに注力するべしと強く勧めています。そのために必要な消費者理解の重要性、そこからブランドエクイティの構築、マーケティングコンセプトの構築をマーケターはリソースの大半を費やすべきと述べています。具体的な消費者理解の方法とブランドエクイティの作成方法、そこからマーケティングコンセプトへの昇華方法など具体的なノウハウが詰まっており、マーケターは必読の章と感じました。

事例

- USJの事例:

- 「ハリウッド映画のテーマパーク」から「誰でも楽しめるテーマパーク」へと再定義。

- ターゲット層を広げることで集客を劇的に改善。

- 丸亀製麺の事例:

- 「店舗で製麺している」という強みを再発見し、マーケティングコンセプトに落とし込む。

- イーメディカルの事例:

- 高血圧治療において「通院しない便利さ」と「安心感」を便益に設定し、プレファレンスを最大化。

このマーケティングコンセプトを構築して、そこからキャッチコピーとして表に出て実績として数字を向上させるまでを具体的に紹介しています。実績に基づいた理論をわかりやすく説明してくれているため、マーケターなりたての方はもちろん、全ビジネスパーソンにとってこの著書は必読と言えるでしょう。

まとめ

「マーケティングは選ばれる確率を高めるゲームである。」そして、「プレファレンスを高める活動に集中することで、売上は劇的に伸びる。」「狭めて売るのではなく広げて優先順位を売る」「消費者の本能に対して刺さる便益を見出し届ける」ということを我々マーケターは認識し、プレファレンスを高めるWho/Whatを探し出した上でのHowの実行を心がけましょう。

ぜひ本著書を熟読いただき、今のマーケティング活動に確率思考、Who/What/How思考を取り入れ、選ばれるブランドを作るための第一歩を踏み出していきましょう。