はじめに

デジタルマーケティングの世界で、ウェビナー(Webinar)の重要性が急速に高まっています。特に新型コロナウイルスの影響で、オンラインでのコミュニケーションがより一般的になった今、ウェビナーは企業と顧客をつなぐ重要なツールとなっています。しかし、多くのマーケターにとって、売上につながるウェビナーの効果的な活用方法や成功のコツは依然として不明確です。

本記事では、ウェビナーの基本から応用まで、初心者のマーケターでも理解し実践できるよう詳しく解説します。ウェビナーの重要性、効果的な運用方法、成功事例、そして失敗の原因まで、包括的に学ぶことができます。この記事を通じて、あなたのビジネスでウェビナーを効果的に活用し、マーケティング戦略を次のレベルに引き上げることができるでしょう。

ウェビナーとは

ウェビナー(Webinar)とは、「Web」と「Seminar」を組み合わせた造語で、インターネットを通じて行われるセミナーやワークショップを指します。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| オンライン開催 | 物理的な会場不要、地理的制約なし |

| インタラクティブ性 | リアルタイムでの質疑応答、投票機能など |

| スケーラビリティ | 数十人から数千人規模まで対応可能 |

| コスト効率 | 会場費、移動費の削減 |

| 記録・再利用可能 | 録画して後日配信や編集が可能 |

ウェビナーは、製品デモ、教育セミナー、業界トレンド解説、顧客サポートなど、様々な目的で活用されています。

なぜ重要性が増しているのか

ウェビナーの重要性が増している背景には、以下のような要因があります。

- デジタルトランスフォーメーションの加速

| 要因 | 影響 |

|---|---|

| リモートワークの普及 | オンラインコミュニケーションの需要増加 |

| デジタル技術の進化 | 高品質な動画配信の容易化 |

| 5G普及 | 高速・大容量通信によるユーザー体験向上 |

- コスト効率と環境への配慮

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 移動コスト削減 | 参加者の交通費、宿泊費が不要 |

| 会場費削減 | 物理的な会場を借りる必要なし |

| CO2排出量削減 | 移動に伴う環境負荷の軽減 |

- データドリブンマーケティングの重要性

| データ活用 | メリット |

|---|---|

| 参加者行動分析 | 興味関心の把握、フォローアップの最適化 |

| リアルタイム反応 | 即時のコンテンツ調整、エンゲージメント向上 |

| 長期的なROI測定 | マーケティング施策の効果検証 |

- コンテンツマーケティングの一環として

| 活用方法 | 効果 |

|---|---|

| 思考リーダーシップの確立 | 業界での信頼性・認知度向上 |

| リード獲得 | 見込み客の情報収集、育成 |

| カスタマーエデュケーション | 製品理解度向上、ロイヤリティ醸成 |

- グローバル、全国展開の容易さ

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 言語バリアの低減 | 翻訳ツールの活用、多言語対応 |

| 時差への対応 | オンデマンド配信、複数回開催 |

| 国際的な認知度向上 | グローバル市場へのリーチ拡大 |

これらの要因により、ウェビナーは現代のマーケティング戦略において不可欠なツールとなっています。

どんな指標を追うべきか

ウェビナーの効果を測定し、継続的に改善していくためには、適切な指標(KPI)を設定し、追跡することが重要です。以下に、主要な指標とその意味を示します。

| 指標 | 説明 | 重要性 |

|---|---|---|

| 登録率 | ランディングページ訪問者のうち、実際に登録した割合 | 集客力、ランディングページの効果を測定 |

| 出席率 | 登録者のうち、実際にウェビナーに参加した割合 | コンテンツの魅力度、リマインダーの効果を評価 |

| 視聴時間 | 参加者がウェビナーを視聴した時間 | コンテンツの質、エンゲージメントレベルを把握 |

| エンゲージメント率 | Q&A、投票、チャットなどの機能を使用した参加者の割合 | 双方向性の成功度を測定 |

| NPS (Net Promoter Score) | ウェビナー後のアンケートによる推奨度スコア | 全体的な満足度、ロイヤリティを評価 |

| リード、商談獲得数 | ウェビナーを通じて獲得した見込み客の数 | マーケティング効果を直接的に測定 |

| アンケート回答数 | ウェビナー後のアンケートの回答数 | ウェビナーの内容の改善 |

| コンバージョン率 | ウェビナー参加者のうち、製品購入や契約に至った割合 | ROIを評価する上で重要な指標 |

| ソーシャルシェア数 | ウェビナーに関する投稿がSNSでシェアされた回数 | コンテンツの価値、影響力を測定 |

| 録画動画視聴回数 | 録画版のウェビナーが視聴された回数 | コンテンツの長期的価値を評価 |

| コスト対効果 (ROI) | ウェビナー開催コストに対する収益の比率 | 全体的な投資効果を測定 |

これらの指標を総合的に分析することで、ウェビナーの成功度を多角的に評価し、改善点を特定することができます。

ウェビナーを始める前に

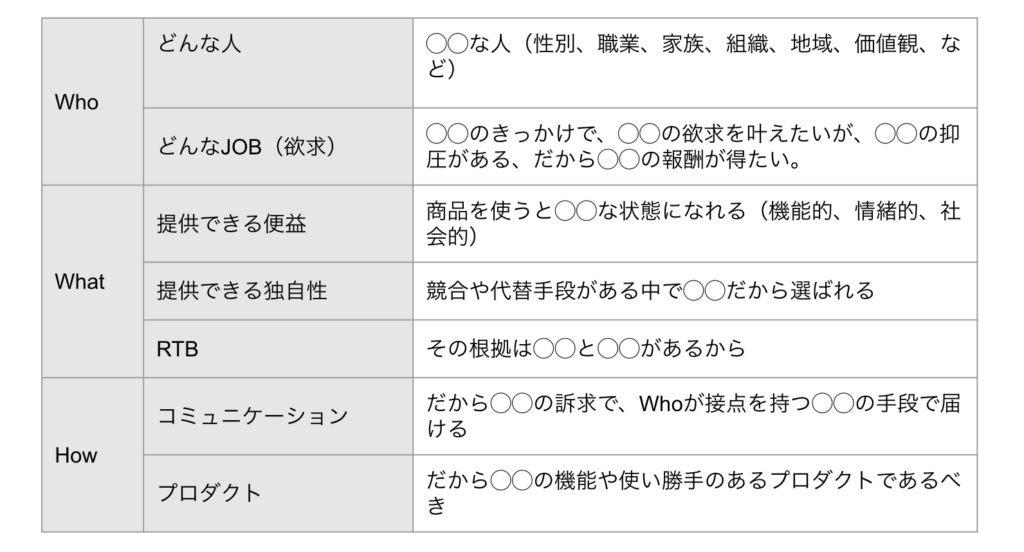

自社商品のWho/What/Howを言語化しましょう。商品のWho/What/Howとはこちらです。

Who:誰のどんなJOB(叶えたい欲求)に対して、

What:企業はどんな便益と独自性を、

How:どのようなプロダクト、顧客コミュニケーション、場所、価格で提供するのか

具体的にはこのようなところまで言語化した上で、定めたWhoとWhatに沿ったウェビナーをしていくことが最重要です。

ウェビナーの開催の手順

効果的なウェビナーを開催するためには、綿密な計画と準備が必要です。以下に、ウェビナー開催の基本的な手順を示します。

- 企画・準備段階

| ステップ | 詳細 | 重要ポイント |

|---|---|---|

| 目的設定 | ウェビナーの具体的な目標を定める | SMART基準(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)に基づく設定 |

| ターゲット選定 | 理想的な参加者像を明確化 | ペルソナ分析の活用 |

| テーマ・内容決定 | 参加者のニーズに合致したトピックを選定 | 市場調査、競合分析の実施 |

| 登壇者選定 | 内部スピーカーまたは外部エキスパートを選定 | 専門性と話術のバランス |

| 日程・時間設定 | 最適な開催日時を決定 | ターゲットの生活リズム、時差を考慮 |

| ツール選択 | 適切なウェビナープラットフォームを選択 | 機能、安定性、価格の比較 |

- マーケティング・集客段階

| ステップ | 詳細 | 重要ポイント |

|---|---|---|

| ランディングページ作成 | 魅力的な登録ページを設計 | ベネフィットの明確化、CTA最適化 |

| プロモーション計画 | 多角的な告知戦略を立案 | SNS、メール、広告など複数チャネルの活用 |

| コンテンツ制作 | 告知用の画像、動画、テキストを作成 | ブランドの一貫性、訴求力の確保 |

| リマインダー設定 | 登録者へのリマインドメールを準備 | 適切なタイミングと頻度の設定 |

- 実施準備段階

| ステップ | 詳細 | 重要ポイント |

|---|---|---|

| コンテンツ作成 | プレゼン資料、デモ素材の準備 | ビジュアル重視、情報の適切な量 |

| リハーサル | 本番を想定した練習を実施 | 技術面、内容面の両方をチェック |

| バックアップ計画 | 技術トラブル時の対応を準備 | 代替手段、連絡体制の確立 |

| モデレーター準備 | 進行役、Q&A対応者の役割分担 | スムーズな進行のための台本作成 |

- 実施段階

| ステップ | 詳細 | 重要ポイント |

|---|---|---|

| 開始前確認 | 音声、映像、接続状態のチェック | 参加者目線でのテスト |

| オープニング | 参加者への挨拶、アジェンダ説明 | 親和性の構築、期待感の醸成 |

| 本編進行 | 予定通りの内容提供 | エンゲージメント維持、時間管理 |

| Q&Aセッション | 参加者からの質問に回答 | 的確な回答、未回答質問のフォロー |

| クロージング | まとめ、次のステップの案内 | 行動喚起、フィードバック依頼 |

- フォローアップ段階

| ステップ | 詳細 | 重要ポイント |

|---|---|---|

| アンケート実施 | 参加者満足度、改善点の収集 | 簡潔で回答しやすい設計 |

| 録画配信 | 見逃し配信、ハイライト動画の作成 | 適切な編集、配信タイミング |

| 個別フォロー | 高関心者へのアプローチ | パーソナライズされたコミュニケーション |

| 分析・評価 | KPIに基づく効果測定 | 定量・定性データの総合分析 |

これらの手順を丁寧に実行することで、効果的なウェビナーの開催が可能となります。

PDCAの回し方

ウェビナーの継続的な改善のためには、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを適切に回すことが重要です。以下に、ウェビナーにおけるPDCAの具体的な回し方を示します。

Plan(計画)

| アクション | 詳細 | ツール・手法 |

|---|---|---|

| 目標設定 | 具体的なKPIを設定 | SMART基準、OKR |

| ターゲット分析 | 理想的な参加者像を明確化 | ペルソナ分析、顧客ジャーニーマップ |

| コンテンツ企画 | テーマ、構成、登壇者の決定 | ブレインストーミング、競合分析 |

| リソース配分 | 予算、人員、ツールの割り当て | ガントチャート、リソースマッピング |

Do(実行)

| アクション | 詳細 | ツール・手法 |

|---|---|---|

| マーケティング実施 | 集客活動の展開 | マルチチャネルマーケティング |

| コンテンツ制作 | プレゼン資料、補助素材の作成 | デザインツール、動画編集ソフト |

| リハーサル | 本番を想定した練習 | テクニカルチェックリスト |

| ウェビナー実施 | 計画に基づいた本番運営 | ウェビナープラットフォーム |

Check(評価)

| アクション | 詳細 | ツール・手法 |

|---|---|---|

| データ収集 | 各種KPIの測定 | アナリティクスツール、アンケート |

| パフォーマンス分析 | 目標達成度の評価 | ダッシュボード、スコアカード |

| 参加者フィードバック分析 | アンケート結果の詳細分析 | テキストマイニング、感情分析 |

| エンゲージメント分析 | 参加者の行動データ分析 | ヒートマップ、セッション分析 |

| ROI計算 | 投資対効果の算出 | ROI計算ツール |

Act(改善)

| アクション | 詳細 | ツール・手法 |

|---|---|---|

| 改善点の特定 | 分析結果に基づく課題抽出 | 原因分析、パレート図 |

| アクションプラン作成 | 具体的な改善施策の立案 | SWOT分析、優先度マトリックス |

| ベストプラクティスの共有 | 成功事例の組織内共有 | ナレッジマネジメントシステム |

| プロセス最適化 | 運営フローの見直しと改善 | プロセスマッピング、リーンマネジメント |

PDCAサイクルを効果的に回すためのポイント:

- 測定可能な具体的なKPIを設定する

- データ収集と分析を自動化し、迅速なフィードバックループを構築する

- 小さな改善を継続的に行い、大きな変更は慎重に検討する

- チーム全体で結果と学びを共有し、組織的な成長につなげる

- 外部環境の変化に応じて、目標や戦略を柔軟に調整する

国内で利用されているツール

日本国内でよく利用されているウェビナーツールについて、その特徴と利用状況を紹介します。

| ツール名 | 主な特徴 | 適している用途 | 価格帯(月額) |

|---|---|---|---|

| Zoom | 安定性、使いやすさ、高い知名度 | 大規模ウェビナー、社内研修 | 無料〜¥25,000 |

| Webex | セキュリティ、企業向け機能が充実 | 大企業での利用、機密性の高い内容 | ¥1,980〜 |

| Google Meet | Googleワークスペースとの連携 | 社内ミーティング、小規模ウェビナー | 無料〜¥2,070 |

| Microsoft Teams | Office365との連携、チャット機能 | 社内コミュニケーション、顧客向けセミナー | ¥540〜¥2,470 |

| LiveOn | 日本企業開発、手厚いサポート | 教育機関、公共機関での利用 | 要問合せ |

| V-CUBE セミナー | 大規模配信に強い、カスタマイズ性 | 大規模マーケティングイベント | 要問合せ |

各ツールの選択ポイント:

- 参加者数:想定される最大参加者数に対応しているか

- 機能:必要な機能(投票、ブレイクアウトルームなど)が揃っているか

- 使いやすさ:主催者、参加者双方にとって操作が簡単か

- 安定性:接続の安定性、音声・映像の品質

- セキュリティ:データ暗号化、参加者認証などのセキュリティ機能

- 価格:予算に見合った価格設定か

- サポート:日本語でのサポート体制が整っているか

- 統合性:既存のシステムやツールとの連携が可能か

ツール選択の際は、自社のニーズと予算を考慮し、複数のツールを比較検討することが重要です。また、無料トライアルを活用して実際に使用感を確認することをおすすめします。

架空のA社の事例

ここでは、架空の企業A社によるウェビナー活用の成功事例を紹介します。

A社の概要

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | B2Bソフトウェア開発 |

| 主力製品 | クラウド型プロジェクト管理ツール |

| ターゲット顧客 | 中小企業のIT部門、開発チーム |

| 課題 | 新規顧客獲得の停滞、製品認知度の低さ |

ウェビナー戦略

A社は、以下のようなウェビナー戦略を立案し、実行しました。

| 戦略要素 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 製品認知度向上、リード獲得、既存顧客の利用促進 |

| ターゲット | IT部門マネージャー、プロジェクトマネージャー |

| テーマ | 「リモートワーク時代のプロジェクト管理術」 |

| 頻度 | 月1回の定期開催 |

| 形式 | 45分のプレゼン + 15分のQ&Aセッション |

実施内容

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| コンテンツ | 業界トレンド解説、ベストプラクティス紹介、製品デモ |

| 登壇者 | 自社のプロダクトマネージャーと外部の働き方改革専門家 |

| 告知方法 | LinkedIn広告、メールマーケティング、パートナー企業との共同プロモーション |

| 参加特典 | ウェビナー参加者限定の30日間無料トライアル |

| フォローアップ | 個別相談会の案内、関連ホワイトペーパーの提供 |

結果

3ヶ月間のウェビナー実施後、以下のような成果が得られました:

| 指標 | 結果 |

|---|---|

| 平均参加者数 | 300名(目標の150%) |

| リード獲得数 | 1回あたり平均100件 |

| 商談化率 | ウェビナー参加者の15% |

| 製品トライアル数 | 前年同期比200%増 |

| NPS(推奨度) | 平均8.5(10点満点中) |

| SNSでの言及 | 1回あたり平均50件のポジティブな投稿 |

成功要因

A社のウェビナー成功の主な要因は以下の通りです。

- ターゲット顧客のニーズに合致したテーマ設定

- 外部専門家の起用による信頼性と魅力度の向上

- インタラクティブなセッションによる参加者エンゲージメントの促進

- 戦略的なフォローアップによる商談化の促進

- 定期開催によるブランド認知とロイヤリティの向上

この事例は、ウェビナーが適切に計画・実行された場合、マーケティングと営業の両面で大きな成果をもたらす可能性を示しています。

成功のコツ

ウェビナーを成功させるためのコツを、以下の表にまとめました。

| カテゴリ | コツ | 詳細 |

|---|---|---|

| 企画 | ターゲット視点の内容設計 | 参加者のペインポイントや関心事に焦点を当てる |

| 適切な長さと構成 | 60分程度を目安に、集中力が持続する構成を心がける | |

| インタラクティブ要素の組み込み | 質疑応答、投票、チャットなどを活用し参加者を巻き込む | |

| マーケティング | 魅力的なタイトルと説明 | SEOを意識しつつ、ベネフィットを明確に伝える |

| 複数チャネルでの告知 | SNS、メール、ブログなど多様な媒体を活用 | |

| 早期登録特典の提供 | 限定コンテンツや割引などで早期登録を促進 | |

| 技術面 | 事前のテクニカルチェック | 音声、映像、接続の安定性を徹底確認 |

| バックアッププランの準備 | 技術トラブル時の代替手段を用意 | |

| 高品質な音声と映像 | 適切な機材とセッティングで質を確保 | |

| プレゼンテーション | 魅力的なビジュアル資料 | 文字を最小限に抑え、図表やイメージを多用 |

| ストーリーテリングの活用 | 論理的構成に加え、感情に訴える要素を取り入れる | |

| エネルギッシュな話し方 | 声の抑揚、スピード、間の取り方に注意 | |

| エンゲージメント | 参加者の名前を呼ぶ | 質問者の名前を呼んで回答し、親近感を醸成 |

| リアルタイムフィードバックの活用 | チャットやリアクション機能を積極的に活用 | |

| 小規模グループディスカッション | ブレイクアウトルーム機能を使用し交流を促進 | |

| フォローアップ | 迅速な録画配信 | 参加できなかった登録者へ速やかに配信 |

| パーソナライズされたフォロー | 参加者の行動データに基づいた個別アプローチ | |

| 関連コンテンツの提供 | ウェビナーの内容を補完する資料の提供 |

これらのコツを意識し、継続的に改善を重ねることで、ウェビナーの効果を最大化することができます。ぜひ自社のウェビナーをチェックしてみてください。

失敗の原因

ウェビナーが期待通りの成果を上げられない場合、以下のような原因が考えられます。これらを認識し、事前に対策を講じることが重要です。

| カテゴリ | 失敗の原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 企画 | ターゲットとのミスマッチ | 事前の市場調査、顧客ヒアリングの徹底 |

| 内容の浅さ、価値不足 | 専門家の知見活用、独自の洞察の提供 | |

| 過度な宣伝色 | 教育的価値とプロモーションのバランスを取る | |

| マーケティング | 集客不足 | 多角的なプロモーション戦略の立案 |

| 不適切なタイミング | ターゲットの行動パターンを考慮した日時設定 | |

| メッセージの不明確さ | ベネフィットを明確に伝えるコピーライティング | |

| 技術面 | 接続の不安定さ | 事前のテクニカルチェック、バックアップ回線の準備 |

| 音声・映像の質の悪さ | 適切な機材の選定、設定の最適化 | |

| 操作ミス | リハーサルの徹底、専門オペレーターの起用 | |

| プレゼンテーション | 単調な話し方 | プレゼンスキルの向上、練習の徹底 |

| スライドの見にくさ | デザイン改善、情報量の適正化 | |

| 時間管理の失敗 | タイムキーパーの設置、リハーサルでの時間確認 | |

| エンゲージメント | 一方的な情報提供 | インタラクティブ要素の組み込み、質問の促進 |

| 質問への不適切な対応 | 事前の想定Q&A作成、専門家のサポート | |

| 参加者ニーズの無視 | リアルタイムフィードバックの活用、柔軟な進行 | |

| フォローアップ | フォローの遅れ | 自動化ツールの活用、フォロー体制の整備 |

| 個別化の不足 | 参加者データの分析、セグメント別アプローチ | |

| 次のアクションの不明確さ | 明確なCTAの設定、ステップごとの誘導 |

これらの失敗原因を認識し、事前に対策を講じることで、ウェビナーの成功確率を高めることができます。また、失敗した場合でも、その原因を分析し、次回に活かすことが重要です。

まとめ

ウェビナーは、デジタル時代のマーケティングにおいて非常に強力なツールです。適切に計画、実行、改善することで、ブランド認知度の向上、リード獲得、顧客エンゲージメントの強化など、多様な成果を得ることができます。本記事で解説した内容を踏まえ、以下にkey takeawaysをまとめます:

- ウェビナーの重要性

- デジタルトランスフォーメーションの加速に伴い、オンラインコミュニケーションの重要性が増している

- コスト効率、データ活用、グローバル展開の容易さなど、多くのメリットがある

- 効果測定のための指標

- 登録率、出席率、滞在時間、エンゲージメント率、NPS、リード獲得数など、多角的な指標を追跡する

- 定量的データと定性的フィードバックを組み合わせて総合的に評価する

- ウェビナー開催の手順

- 企画・準備、マーケティング・集客、実施準備、実施、フォローアップの5段階で体系的に進める

- 各段階で適切なツールと手法を活用し、効率的に運営する

- PDCAサイクルの重要性

- 継続的な改善のため、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)のサイクルを回す

- データに基づく意思決定と迅速なフィードバックループの構築が鍵

- 適切なツールの選択

- Zoom、Webex、Google Meetなど、目的と規模に応じて最適なツールを選択する

- 使いやすさ、安定性、セキュリティ、価格などを総合的に評価する

- 成功のコツ

- ターゲット視点の内容設計、インタラクティブ要素の組み込み、高品質なプレゼンテーション、効果的なフォローアップなどが重要

- 参加者のエンゲージメントを高めるための工夫を随所に取り入れる

- 失敗の原因と対策

- ターゲットとのミスマッチ、技術的トラブル、エンゲージメント不足などが主な失敗原因

- 事前の綿密な準備と、柔軟な対応力が失敗を防ぐ鍵となる

- 継続的な学習と改善

- ウェビナーの技術や手法は常に進化しているため、最新のトレンドやベストプラクティスを学び続ける

- 自社の経験を蓄積し、組織的なナレッジとして共有・活用する

これらのポイントを押さえ、自社の状況に合わせてカスタマイズすることで、効果的なウェビナー戦略を構築することができます。ウェビナーは単なるイベントではなく、包括的なマーケティング戦略の一部として位置づけることが重要です。

最後に、ウェビナーの成功には、技術的なスキルだけでなく、参加者への共感力や創造性も必要です。参加者の立場に立ち、価値ある体験を提供することを常に心がけましょう。継続的な実践と改善を通じて、ウェビナーをビジネス成長の強力な推進力として活用してください。