はじめに

「企業がビットコインを買い増している」――そんなニュースを目にする機会が増えていませんか?

2025年現在、世界中で170社以上の上場企業がビットコインを財務資産として保有し、その総額は10兆円を超えています。日本でも東証上場のメタプラネットが3万BTC以上を保有し、株価が年初比5倍に急騰するなど、大きな注目を集めています。

しかし多くのマーケターが抱える疑問はこうです。

- なぜ今、企業がビットコインを保有するのか?

- 従来の現金保有と何が違うのか?

- この戦略は本当に持続可能なのか?

- 自社ビジネスにどんな示唆があるのか?

本記事では、「ビットコイン・トレジャリー事業」という新しい企業財務戦略について、事業概要から生まれた背景、国内外の具体例、そして今後の展望まで、マーケティング視点で徹底解説します。

この記事を読むことで、デジタル時代における企業財務戦略の新潮流を理解し、変化する市場環境の中でどう戦略を考えるべきかのヒントが得られるはずです。

ビットコイン・トレジャリー事業とは何か

基本概念の理解

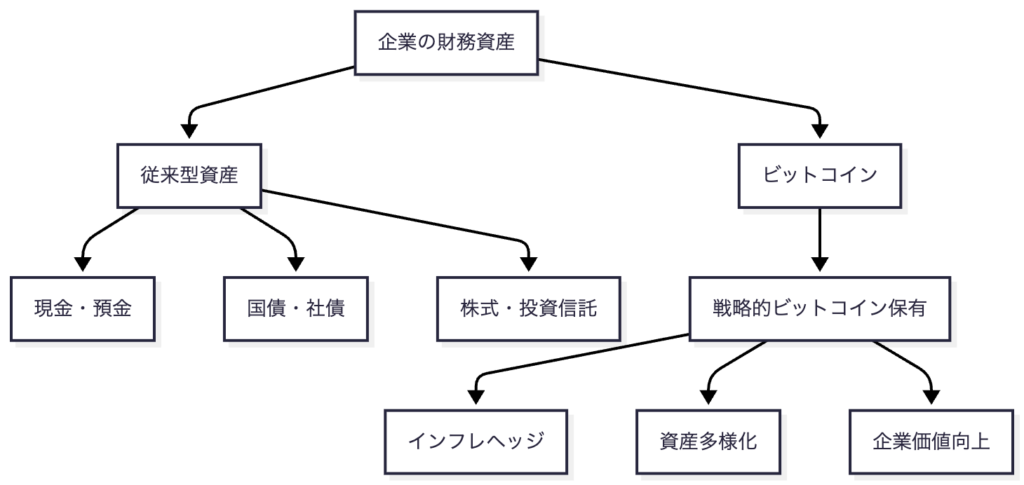

ビットコイン・トレジャリー事業(Bitcoin Treasury)とは、企業が財務戦略の一環として、保有資産の一部をビットコインに振り分け、戦略的に保有・運用する事業モデルです。

従来、企業は余剰資金を現金や国債、社債などで保有してきました。しかしビットコイン・トレジャリー企業は、これらの代替資産として、またはポートフォリオの一部として、ビットコインを積極的に保有します。

ビットコイン・トレジャリー企業の定義

ビットコイン・トレジャリー企業には以下の特徴があります。

| 特徴 | 内容 | 従来の投資との違い |

|---|---|---|

| 保有目的 | 資産価値の目減り防止、資産多様化 | 短期売買による利益追求ではない |

| 保有期間 | 長期保有を前提 | デイトレードや短期投機ではない |

| 選択理由 | ビットコインの技術的安全性と希少性 | 他の暗号資産との明確な差別化 |

| 財務戦略 | バランスシートを活用した戦略的保有 | 余剰資金の一時的な運用ではない |

| 企業価値 | 1株あたりBTC保有量の最大化 | 単なる資産増加ではなく株主価値向上 |

2つのタイプのトレジャリー企業

野村総合研究所の分類によると、ビットコイン・トレジャリー企業には大きく2つのタイプがあります。

タイプ1:一般企業の財務戦略型

既存事業を持つ企業が、財務戦略の一環としてビットコインを保有するケースです。

- 代表例:Tesla(電気自動車メーカー)、GameStop(ゲーム小売)

- 特徴:本業と並行してビットコインを財務資産として保有

- 目的:インフレヘッジ、資産多様化、財務効率の向上

タイプ2:ビットコイン特化型

ビットコインの取得・保有・運用を主要事業とする企業です。

- 代表例:MicroStrategy(現Strategy)、メタプラネット

- 特徴:ビットコイン保有量の最大化が主要戦略

- 目的:ビットコイン価格上昇による企業価値の最大化

ビットコイン・トレジャリー事業が生まれた背景

マクロ環境分析(PESTEL分析)

ビットコイン・トレジャリー事業の台頭には、複数のマクロ環境要因が関係しています。PESTEL分析の観点から整理してみましょう。

| 要因 | 具体的な変化 | トレジャリー事業への影響 |

|---|---|---|

| 政治(Political) | トランプ政権の暗号資産支持、米国の戦略的ビットコイン準備金構想 | 政治的な正当性の向上、規制環境の改善期待 |

| 経済(Economic) | 2020年以降の大規模金融緩和、インフレ懸念の高まり、実質金利の低下 | 現金価値の目減りリスク、インフレヘッジ需要の増加 |

| 社会(Social) | デジタル資産への認知拡大、若年層の暗号資産投資増加、機関投資家の参入 | ビットコインの社会的受容度向上、投資家層の拡大 |

| 技術(Technological) | ビットコインETFの承認、カストディサービスの成熟、ブロックチェーン技術の進化 | 投資インフラの整備、機関投資家の参入障壁低下 |

| 環境(Environmental) | ESG投資の拡大、再生可能エネルギーマイニングの増加 | ビットコインのESG面での改善、環境配慮型投資との両立 |

| 法律(Legal) | 米国でのビットコイン現物ETF承認(2024年)、会計基準の明確化 | 法的枠組みの整備、公正価値会計の導入 |

なぜ今、ビットコインなのか?

企業がビットコインを選ぶ理由を、金(ゴールド)との比較で見てみましょう。

ビットコインが「デジタルゴールド」と呼ばれる理由

| 特性 | 金(ゴールド) | ビットコイン | ビットコインの優位性 |

|---|---|---|---|

| 希少性 | 埋蔵量に限界あり(数万トン) | 発行上限2,100万枚 | プログラムで厳密に制限 |

| 携帯性 | 物理的運搬が必要 | デジタルで瞬時に移動 | ◎ 圧倒的に優位 |

| 分割性 | 物理的分割に限界 | 0.00000001BTCまで分割可能 | ◎ 圧倒的に優位 |

| 検証可能性 | 純度検証に専門技術必要 | ブロックチェーンで透明 | ◎ 誰でも検証可能 |

| 保管コスト | 金庫、警備が必要 | デジタルウォレットで低コスト | ◎ 大幅に低い |

| カウンターパーティリスク | なし | なし | 同等(中央管理者不在) |

| 歴史 | 数千年の実績 | 約15年の歴史 | △ 金に劣る |

| ボラティリティ | 低い | 高い | △ 金に劣る |

米国財務省は2024年のレポートで、ビットコインを「分散型金融(DeFi)の世界における価値の保存手段であり、デジタルゴールドとして投資されている」と公式に認めました。

また、FRBのパウエル議長も「ビットコインは金のライバル」と発言もしています。

インフレヘッジとしての機能

2020年以降の世界的な金融緩和により、多くの先進国でインフレが進行しました。企業が保有する現金の実質価値は目減りし、新たなリスクヘッジ手段が求められるようになったのです。

インフレ環境下での資産価値の推移(2020年=100とした場合)

| 資産クラス | 2020年初 | 2025年初 | 変化率 |

|---|---|---|---|

| 米ドル現金 | 100 | 85 | ▲15%(インフレによる目減り) |

| 金(ゴールド) | 100 | 165 | +65% |

| ビットコイン | 100 | 625 | +525% |

※参考数値。実際の価格変動には大きな変動があります

ビットコインは発行上限が2,100万枚と決められており、中央銀行のような管理者が供給量を増やすことができません。この特性が、インフレヘッジ資産としての期待を高めています。

アメリカの企業事例:先駆者たちの戦略

では実際にビットコインを買い進めている企業を紹介していきます。

MicroStrategy(現Strategy):ビットコイン・トレジャリー企業の先駆者

企業概要と戦略転換

2020年8月、ビジネスインテリジェンス(BI)ソフトウェア企業だったMicroStrategyは、創業者マイケル・セイラー氏の主導で、初めてビットコインを財務資産として2.5億ドル(約250億円)分購入しました。

2025年2月には社名を「Strategy(ストラテジー)」に変更し、「世界初にして最大のビットコイン・トレジャリー企業」としてのアイデンティティを明確化しました。

保有実績と成果

| 指標 | 数値(2025年9月時点) | 備考 |

|---|---|---|

| ビットコイン保有量 | 約64万BTC | 全ビットコインの約3% |

| 取得総額 | 約473億ドル(約7兆円) | 平均取得価格73,983ドル/BTC |

| 保有ビットコインの時価 | 約710億ドル(約10.6兆円) | 2025年夏時点 |

| 時価総額 | 約920億ドル | ビットコイン保有価値の約1.3倍 |

| BTC Yield(2025年Q1) | 13.7% | 1株あたりBTC保有量の増加率 |

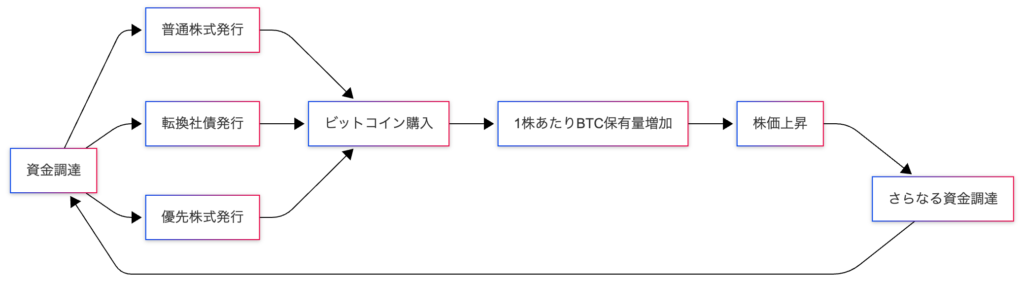

資金調達戦略の革新性

Strategyの最大の特徴は、多様な資金調達手段を駆使してビットコインを購入し続ける「資本市場戦略」にあります。

資金調達手段の内訳(2025年)

| 調達手段 | 金額 | 特徴 | 投資家へのメリット |

|---|---|---|---|

| 普通株式ATM(随時発行) | 210億ドル | 市場価格で柔軟に発行 | ビットコイン価格への連動性が最も高い |

| 優先株式STRF | 約30億ドル | 固定配当率付き | 配当収入+ビットコイン価格上昇 |

| 優先株式STRK | 約50億ドル | 変動配当率 | より高い配当期待 |

| 優先株式STRC(Stretch) | 約25億ドル | 目標9%配当 | 月次配当+価格コントロール機能 |

| 転換社債 | 約82億ドル | 株式転換権付き | 債券の安全性+株式の上昇余地 |

この多層的な資本構造により、様々なリスク選好度を持つ投資家に対応しています。

成功要因の分析

- 明確なビジョン:セイラー氏の「ビットコインは21世紀のデジタル資本」という一貫したメッセージ

- レバレッジ戦略:借入や株式発行を通じたビットコイン購入で、株主へのレバレッジ効果を提供

- 透明性:毎週のビットコイン購入量を公開し、投資家の信頼を獲得

- 会計改革の活用:2025年から公正価値会計を採用し、ビットコイン価格上昇を直接収益として計上

Tesla:本業との相乗効果を狙う戦略

電気自動車大手のTeslaは、2021年初頭に15億ドル(約1,500億円)相当のビットコインを購入しました。

Teslaのビットコイン戦略の特徴

| 項目 | 内容 | 戦略的意図 |

|---|---|---|

| 保有量 | 約9,720BTC(2025年) | 財務資産の一部としての保有 |

| 決済受付 | 一時期ビットコイン決済を導入 | 先進的企業イメージの強化 |

| 環境配慮 | 再生エネルギーマイニングを条件に | ESG方針との整合性確保 |

| 保有方針 | 長期保有だが売却も実施 | 柔軟な財務戦略 |

Teslaの場合、ビットコイン保有は事業の中核ではなく、財務ポートフォリオの多様化とブランドイメージ向上の側面が強いと言えます。

その他の注目企業

| 企業名 | 保有量 | 業種 | 戦略の特徴 |

|---|---|---|---|

| Marathon Digital | 約44,394 BTC | ビットコインマイニング | マイニング事業との統合戦略 |

| Riot Platforms | 約17,429 BTC | ビットコインマイニング | マイニングで自社生産 |

| Coinbase | 約9,480 BTC | 暗号資産取引所 | 事業との自然な親和性 |

| Block(旧Square) | 約8,363 BTC | 決済サービス | 決済エコシステムへの統合 |

| GameStop | 約2,000 BTC(推定) | ゲーム小売 | 事業転換の象徴 |

日本の企業事例:追随する国内企業

メタプラネット:日本版MicroStrategyの挑戦

企業概要と事業転換

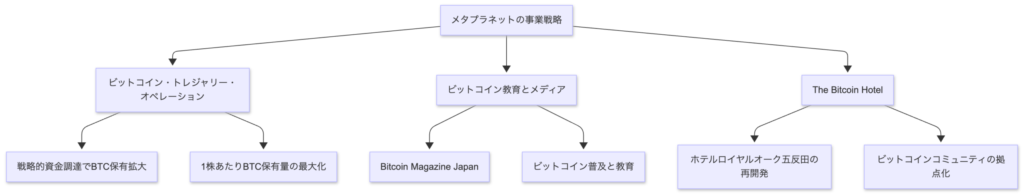

株式会社メタプラネット(東証スタンダード上場)は、元々ホテル運営企業でしたが、2024年4月にビットコイン・トレジャリー戦略を発表し、業態を大きく転換しました。

メタプラネットの3つの事業柱

保有実績と株価パフォーマンス

| 指標 | 2024年初 | 2025年9月 | 変化 |

|---|---|---|---|

| ビットコイン保有量 | 0 BTC | 30,000+ BTC | - |

| 株価 | 約100円 | 約400円前後 | 約4倍 |

| 時価総額 | 約200億円 | 約1,000億円 | 5倍 |

| 世界ランキング | - | 4位 | アジア最大 |

資金調達手法

メタプラネットも、Strategyに倣い、多様な資金調達を実施しています。

| 調達方法 | 金額 | 時期 | 活用 |

|---|---|---|---|

| 普通株式発行 | 数十億円規模 | 2024年-2025年 | ビットコイン購入資金 |

| 第三者割当増資 | 複数回実施 | 2024年-2025年 | ビットコイン購入資金 |

| 転換社債型新株予約権付社債 | 約50億円 | 2024年 | 低コスト資金調達 |

経営陣の戦略

サイモン・ゲロヴィッチ社長(元ゴールドマン・サックス・トレーダー)は、「ビットコインは価値の保存手段としてのグローバルな実用性を持つ唯一のデジタル準備通貨」と位置づけ、2025年11月現在では3万BTC以上の保有をしております。

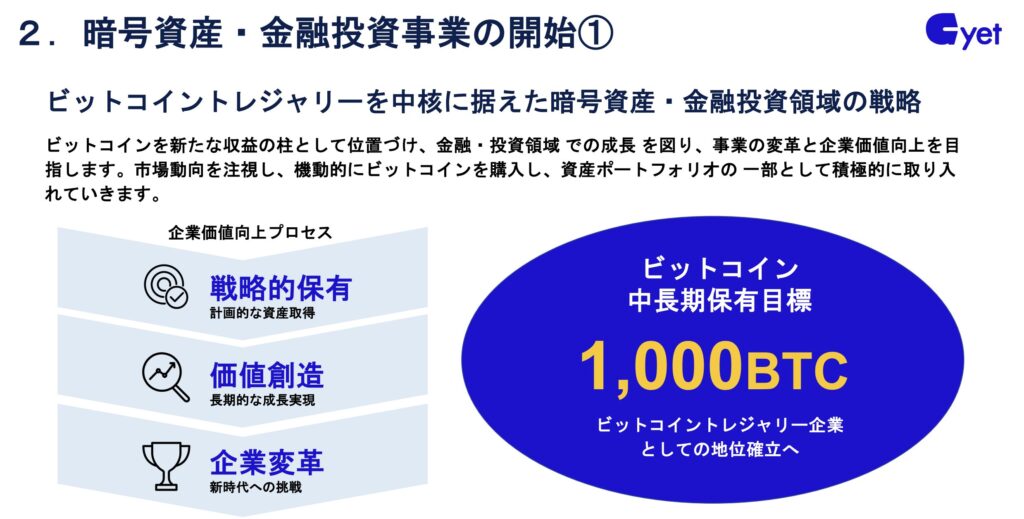

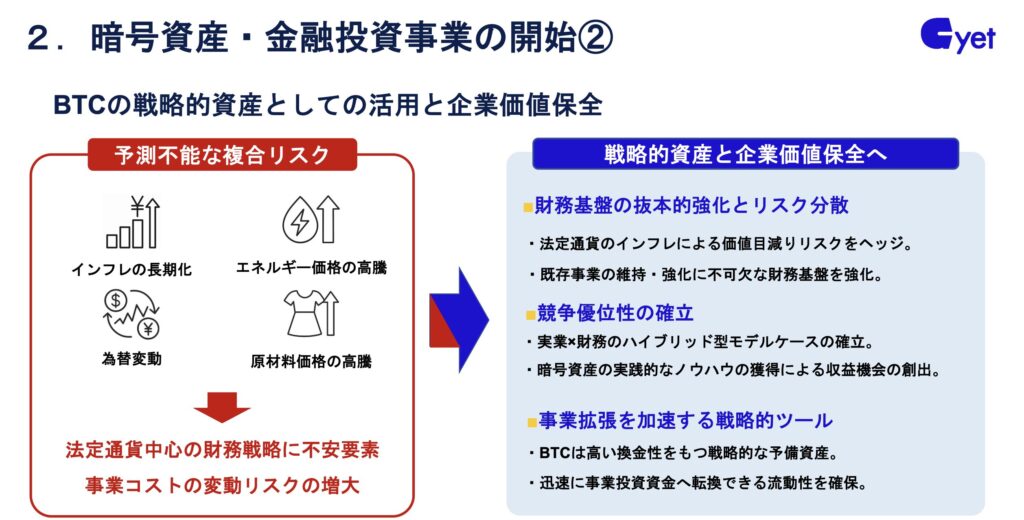

マックハウス(ジーイエット株式会社):アパレルからの業態転換

株式会社マックハウス(現ジーイエット株式会社)は、カジュアル衣料品チェーンですが、2025年7月にビットコイン・トレジャリー戦略の導入を発表しました。

マックハウスの戦略的イニシアティブ

| 目標 | 内容 | 期待効果 |

|---|---|---|

| ビットコイン保有目標 | 1,000 BTC以上 | ビットコイン・トレジャリー企業としての地位確立 |

| マイニング事業 | ビットコインマイニングインフラ構築 | 安定的なビットコイン取得 |

| 本業強化 | GFグループとの提携 | アパレル事業効率化、売上500億円・営業利益50億円目標 |

| M&A戦略 | 成長分野への投資 | 事業ポートフォリオ多角化 |

マックハウスの事例は、既存事業の効率化と新規戦略の並行推進という、日本企業らしいハイブリッドアプローチと言えます。

出典:ジーイエット株式会社 2026年2月期 上半期 決算説明会資料

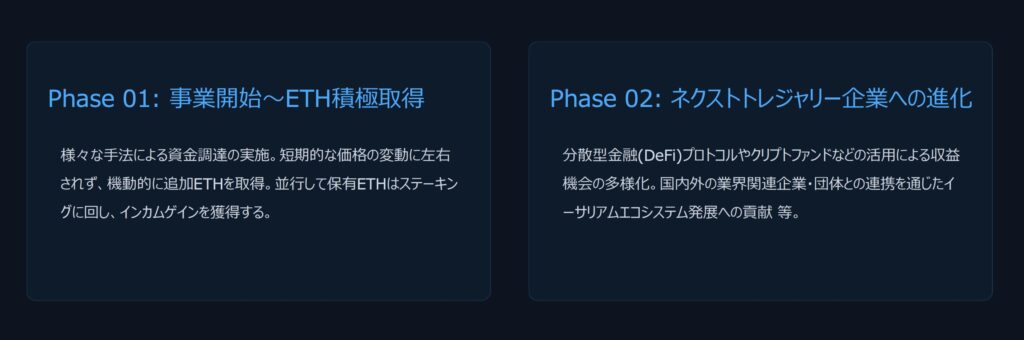

Def consulting:日本発イーサリアム(ETH)のトレジャリー企業

2025年9月、株式会社Def consultingがイーサリアム(ETH)・トレジャリー事業の開始を発表しました。当初はビットコインの予定でしたが、市場動向や競合環境、機関投資家のイーサリアムへの資金流入などから、イーサリアム市場における先行者優位性を考慮して、方針転換をしました。

Def consultingのビジョン

同社は2つのフェーズで戦略を展開する計画です。

出典:株式会社Def consulting 2026年3月期 第2四半期決算説明資料

日本市場の特殊性

続いて、日本企業がビットコイン・トレジャリー戦略を採用する際の環境要因を整理してみます。

日本市場の機会

| 要因 | 内容 | ビットコイン・トレジャリー事業への影響 |

|---|---|---|

| ビットコインETF未承認 | 2025年現在も現物ETF未承認 | トレジャリー企業が事実上のETF代替として機能 |

| 個人投資の税制 | 雑所得扱い、最大55%課税 | 株式投資(20.315%)との大きな差、トレジャリー企業株への需要高まる |

| 円安トレンド | 長期的な円安傾向 | ドル建てビットコインへの分散投資ニーズ |

| 高齢化社会 | 資産保全ニーズの高まり | インフレヘッジ資産への関心 |

日本市場の課題

| 課題 | 内容 | 対応状況 |

|---|---|---|

| 規制当局の懸念 | JPX(日本取引所)の慎重姿勢 | 2025年11月に規制強化検討の報道 |

| ボラティリティリスク | 株価の急激な変動 | メタプラネット、コンヴァノ等が大幅下落経験 |

| 会計処理 | 減損処理の必要性 | 米国では公正価値会計導入、日本は遅れ |

| 投資家保護 | 個人投資家の損失懸念 | 適切な情報開示と投資家教育が課題 |

今後の展望:チャンスとリスク

成長シナリオ:何が追い風となるか

ポジティブな要因

| 要因 | 具体的展開 | ビットコイン・トレジャリー事業への影響 |

|---|---|---|

| 機関投資家の参入加速 | 年金基金、保険会社のビットコイン投資拡大 | ビットコイン価格の安定化と上昇 |

| 規制の明確化 | 会計基準の整備、日本でのETF承認 | 投資環境の改善、新規参入企業増加 |

| ビットコイン半減期 | 2024年4月に実施、次回2028年 | 供給減による価格上昇圧力 |

| マクロ経済環境 | 継続的なインフレ懸念 | インフレヘッジ需要の持続 |

| 技術革新 | ライトニングネットワーク等の実用化 | ビットコインのユースケース拡大 |

| 地政学リスク | 通貨信認低下の懸念 | 無国籍資産としての需要増 |

市場予測

スタンダードチャータード銀行のジェフリー・ケンドリック氏は、以下のような予測を示しています。

- ビットコイン保有企業による市場統合の可能性

- 大手企業によるトレジャリー企業のM&A

- ビットコインがさらに主流資産クラスとして確立

リスクシナリオ:何が向かい風となるか

ネガティブな要因

| リスク | 具体的内容 | 企業・投資家への影響 |

|---|---|---|

| ビットコイン価格の急落 | 50%以上の下落リスク | 株価暴落、財務状況悪化、投資家損失 |

| 規制強化 | 日本取引所の規制厳格化 | 資金調達能力の制限、新規参入の停止 |

| 会計処理の変更 | 減損会計の強制適用 | 四半期ごとの損失計上、業績悪化 |

| 株主希薄化 | 頻繁な増資による既存株主の持分低下 | 1株あたり価値の減少 |

| ETF承認(日本) | ビットコイン現物ETFの承認 | トレジャリー企業株のプレミアム縮小 |

| 競争激化 | 類似企業の乱立による差別化困難 | 株価プレミアムの圧縮 |

| カウンターパーティリスク | カストディサービスの破綻 | ビットコイン喪失リスク |

2025年の市場変調

実際に、2025年には以下のような事象が発生しています。

| 企業名 | 事象 | 影響 |

|---|---|---|

| NAKA | ピーク時から時価総額95%以上下落 | mNAV倍率75倍→0.7倍へ急落 |

| メタプラネット | 株価が6ヶ月半ぶり安値 | JPXからの規制懸念報道で急落 |

| コンヴァノ | 8月下旬以降に株価約60%下落 | 市場全体の調整局面 |

K33リサーチの調査では、ビットコイン・トレジャリー上場企業の4社に1社がmNAV(時価総額/保有BTC価値)が1を下回る状況となっており、構造的な課題が顕在化しています。

日本市場の今後

規制動向

2025年11月、日本取引所グループ(JPX)がビットコイン・トレジャリー企業への規制強化を検討していることが報じられました。

JPXの懸念事項

- リスク管理とガバナンスの問題

- 個人投資家保護の観点

- 資金調達能力の制限

しかし、金融庁の資料(2025年6月)では、「Web3の健全な発展は社会問題解決と生産性向上に重要」との認識も示されており、規制と推進のバランスが模索されています。

日本企業の戦略的選択肢

今後は、本業の収益基盤を持ちながらビットコイン戦略を並行する「ハイブリッド型」が日本では主流になる可能性があります。

まとめ:ビットコイン・トレジャリー事業から学ぶこと

Key Takeaways

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 新しい財務戦略の出現 | ビットコイン・トレジャリー事業は、インフレ時代における企業財務の新潮流。170社以上の上場企業が採用し、総額10兆円を超える |

| 2つのタイプの企業 | ①一般企業の財務戦略型(Tesla等)と②ビットコイン特化型(Strategy、メタプラネット等)が存在 |

| PESTEL的背景 | 金融緩和・インフレ、規制環境整備、技術進化、社会的受容度向上など複合的要因で台頭 |

| 米国の先行優位 | Strategyが64万BTC保有で圧倒的リーダー。多様な資金調達手段で継続的にBTC購入 |

| 日本市場の特殊性 | ETF未承認により事実上の代替手段として機能。ただし規制リスクも存在 |

| 高リスク高リターン | 大きな成長機会がある一方、ボラティリティ、規制、希薄化リスクも大きい |

| 今後の焦点 | 規制動向、ETF承認、ビットコイン価格動向、市場統合の可能性が鍵 |

Next Action:マーケター、ビジネスパーソンとして何をすべきか

短期的アクション(今週から)

- 自社の財務戦略を理解する

- 現在の余剰資金の運用方法を確認

- インフレリスクへの対応状況を把握

- 財務部門との対話を始める

- 市場動向をウォッチする

- ビットコイン価格の推移を観察

- トレジャリー企業の株価動向をチェック(Bitcoin Treasuries等)

- 規制ニュースをフォロー(金融庁、JPX等)

- 顧客理解を深める

- 自社の顧客層がビットコイン/暗号資産にどう向き合っているか調査

- インフレ・資産防衛への関心度を把握

中長期的アクション(3-6ヶ月)

- 戦略的インプリケーションを検討

- 自社事業へのビットコイン決済導入の可能性

- 財務戦略としてのビットコイン保有の是非

- ブランド戦略としての暗号資産との関わり方

- ケーススタディの蓄積

- Strategyやメタプラネットの戦略を継続的に研究

- 成功・失敗事例から学ぶ

- 自社に応用可能な要素を抽出

- リテラシーの向上

- ブロックチェーン技術の基礎理解

- 暗号資産市場の構造理解

- 会計・税務の基本理解

最後に:変化する世界でのマーケターの役割

ビットコイン・トレジャリー事業は、単なる財務戦略ではありません。それは、デジタル時代における価値の定義そのものが変化していることの象徴です。

かつて金(ゴールド)が価値の基準だった時代から、法定通貨の時代へ。そして今、デジタル資産の時代へ。この大きな転換期において、マーケターに求められるのは、変化を恐れず、新しい価値創造の機会を見出す力です。

ビットコイン・トレジャリー事業から学べることは:

- 明確なビジョンの力:セイラー氏の一貫したメッセージが投資家を動かした

- 透明性の重要性:毎週の保有量開示が信頼を生んだ

- ストーリーの説得力:「デジタルゴールド」という分かりやすい比喩が理解を助けた

- リスクとリターンのバランス:高いボラティリティを受け入れる覚悟と対策

- マクロ環境への適応:インフレという時代の要請に応えた

この事例研究が、あなたのマーケティング戦略に新たな視点をもたらし、変化する市場環境の中で顧客に選ばれ続けるヒントとなれば幸いです。