はじめに

産業用ロボットやモーション制御機器で世界的に知られる安川電機が、2025年度第2四半期の決算を発表しました。売上は前年同期比でほぼ横ばいながら、営業利益は増加という興味深い結果になっています。米国の関税政策の影響など不透明な状況が続く中、この企業の成長は本物なのでしょうか。決算数字の裏側にある戦略を読み解き、マーケティング実務に活かせる学びを抽出していきます。

会社概要

安川電機は1915年創業の老舗電機メーカーで、産業用ロボットとモーション制御機器で世界トップクラスのシェアを持つ企業です。事業は大きく3つのセグメントに分かれています。

モーションコントロール事業では、ACサーボドライブやインバータなど、工場の生産設備を精密に動かすための機器を製造しています。これらは半導体製造装置や工作機械、さらには太陽光発電用パワーコンディショナなど、幅広い産業で使われています。

ロボット事業では、溶接・塗装・ハンドリング用の産業用ロボットから、半導体製造装置用ロボット、最近ではバイオメディカル用途向けロボットまで、多様な製品を展開しています。特に自動車製造ラインでの溶接ロボットでは高いシェアを誇ります。

システムエンジニアリング事業では、鉄鋼プラントや上下水道向けの電気システムなど、大規模なインフラ設備の制御システムを提供しています。

2025年8月末時点で、親会社所有者帰属持分比率58.4%、有利子負債1,092億円という健全な財務体質を維持しており、自己資本比率の高さが特徴です。

業績

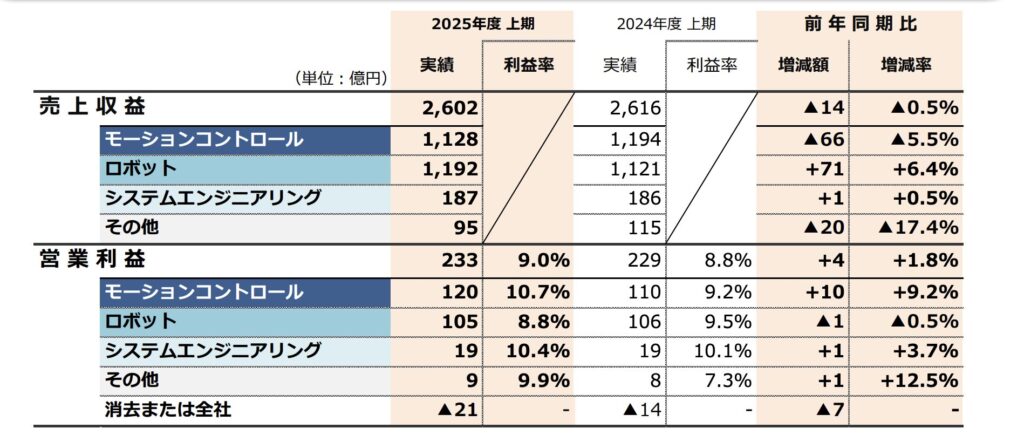

2025年度上期の業績を詳しく見ていきましょう。

| 項目 | 2025年度上期 | 2024年度上期 | 前年同期比 |

|---|---|---|---|

| 売上収益 | 2,602億円 | 2,616億円 | ▲0.5% |

| 営業利益 | 233億円 | 229億円 | +1.8% |

| 営業利益率 | 9.0% | 8.8% | +0.2pt |

| 税引前利益 | 252億円 | 244億円 | +3.2% |

| 中間利益 | 182億円 | 179億円 | +2.2% |

セグメント別に見ると、それぞれ異なる動きを見せています。

モーションコントロールは売上1,128億円(前年同期比▲5.5%)と減収でしたが、営業利益は120億円(+9.2%)と大きく増益しました。営業利益率は9.2%から10.7%へと1.5ポイントも改善しています。

ロボットは売上1,192億円(+6.4%)と増収しましたが、営業利益は105億円(▲0.5%)とわずかに減益となりました。営業利益率は9.5%から8.8%へ低下しています。

システムエンジニアリングは売上187億円(+0.5%)、営業利益19億円(+3.7%)と、増収増益を達成しました。

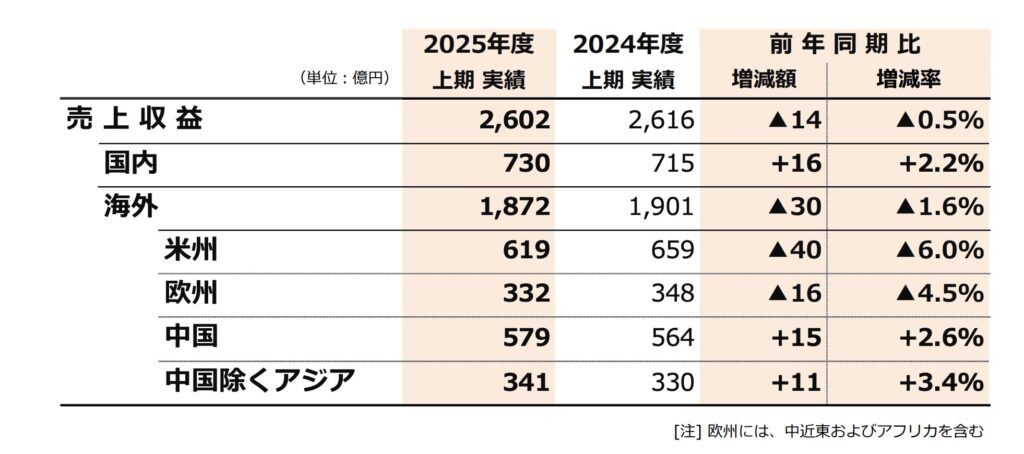

所在地別では、日本(730億円、+2.2%)、中国(579億円、+2.6%)、アジア(341億円、+3.4%)が増収の一方、米州(619億円、▲6.0%)と欧州(332億円、▲4.5%)が減収となっています。

通期見通しについては、7月に公表した計画から上方修正しており、売上収益5,250億円(当初計画5,150億円)、営業利益480億円(同430億円)を見込んでいます。

成長の質を見極める

①この成長は続くのか?受注残正常化後の真の実力

前年同期は受注残の正常化を進めていた時期でした。つまり、過去に積み上がっていた注文を消化していたため、売上は高めに出ていた可能性があります。それに対して今期は、新規受注を確実に売上につなげた結果として前年同期比横ばいを達成しており、想定を上回る着地となっています。

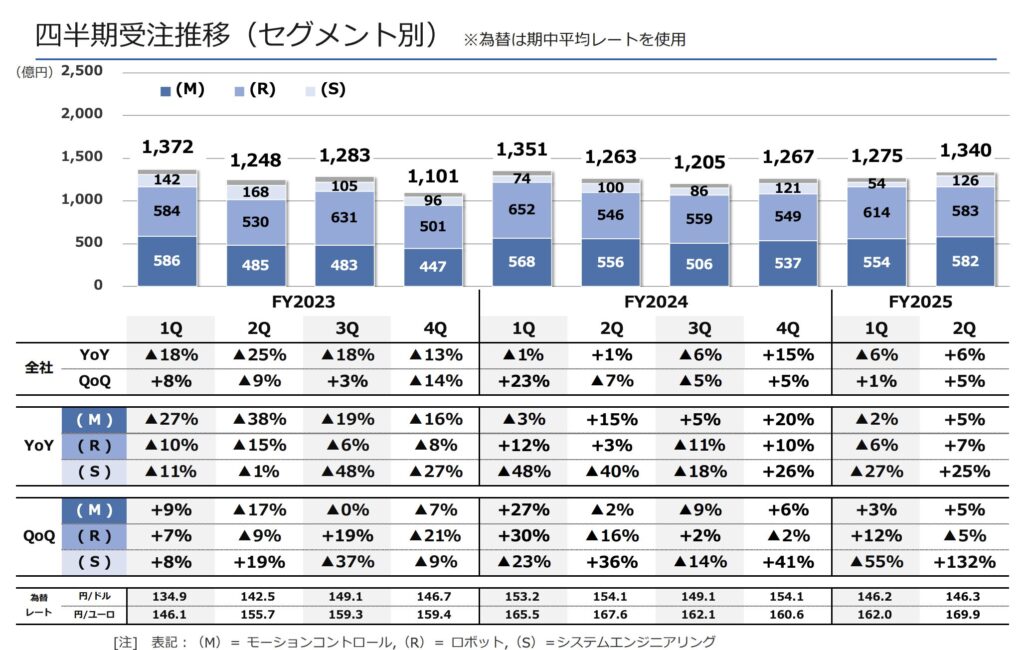

重要なのは、前四半期比の動きです。第2四半期の受注は前年同期比+6%、前四半期比+5%と、両方の指標で増加しています。特にシステムエンジニアリングを中心に受注が伸びており、これは短期的な一時要因ではなく、実需に基づいた成長と言えます。

営業利益の増加要因を分析すると、モーションコントロールでは付加価値改善で+26億円、間接費削減で+7億円のプラス効果がありました。これは構造的な収益性改善であり、一時的なコストカットとは性質が異なります。製品ミックスの改善や、オペレーショナルエクセレンスの追求によって、売上が横ばいでも利益を伸ばせる体質になってきていると評価できます。

②どのセグメント・地域に依存しているか?

事業セグメント別の売上構成比を見ると、モーションコントロール43%、ロボット46%、システムエンジニアリング7%、その他4%となっています。ロボットとモーションコントロールの2本柱で約9割を占める構造です。

地域別では、海外売上比率が72%と高く、特に米州24%、中国22%への依存度が高くなっています。米国の関税政策の影響を受けやすい構造と言えるでしょう。

ロボット事業に注目すると、中国・アジアの自動車市場における堅調な設備投資需要に支えられて増収となりましたが、日本・米州では設備投資計画の見直しの影響を受けています。つまり、中国とアジアの自動車産業への依存度が高い状態です。この地域の景気動向や自動車メーカーの設備投資意欲が、業績に大きく影響します。

モーションコントロールでは、日本の電子部品市場向け販売が大きく増加した一方、米州・アジアの半導体市場向けは減少しました。半導体市場のサイクルの影響を受けやすい構造です。

③短期と長期視点で見る成長の持続可能性

短期(今後1〜2四半期)の見通しとしては、米国関税政策の影響により不透明な状況が継続しているものの、足元の受注環境は改善傾向にあります。第2四半期の受注が前年同期比・前四半期比ともにプラスであることから、少なくとも向こう数四半期は安定した売上が期待できます。

中長期(1〜3年)のトレンドとしては、以下の構造的な成長ドライバーがあります。

まず、AIチップをはじめとする半導体の中工程市場における需要拡大です。データセンター向けの冷却システムに使われるインバータなど、AI関連インフラへの設備投資は今後も継続すると見られます。

次に、自動車の電動化に伴う製造ラインの刷新需要です。中国とアジアでは電気自動車の生産拡大が続いており、溶接ロボットやハンドリングロボットの需要が見込まれます。

さらに、バイオメディカルや農業といった新規応用領域への展開も進んでいます。アステラス製薬との協業による細胞医療製品の製造ロボット、きゅうり葉かき・収穫ロボットなど、従来の製造業以外への市場拡大が期待できます。

ただし、これらの成長が実現するには、米国の関税政策の影響、欧米自動車市場の低迷の長期化、半導体市場のサイクル変動といったリスク要因をクリアする必要があります。

安川電機の経済的な堀

安川電機が長期的に競争優位性を維持できるかどうかを、経済的な堀の観点から分析してみましょう。

技術力という無形資産が第一の堀です。ACサーボやロボット制御技術は、長年の開発とノウハウの蓄積によって築かれたもので、簡単には模倣できません。特に高精度な動作制御が求められる用途では、安川電機の製品が選ばれる理由となっています。

高いブランド力も重要な堀です。製造業界では「安川なら安心」という評価が定着しており、これが価格決定力につながっています。ただし、キーエンスのように「多少高くても買いたい」と思わせるほどのブランドプレミアムは持っていないため、この点は改善の余地があります。

乗り換えコストも堀の一つです。工場の生産ラインに組み込まれたサーボモータやロボットを他社製品に入れ替えるには、大きな時間とコストがかかります。一度導入されれば、長期的な取引関係が続く可能性が高いのです。

効率的な規模という観点では、ニッチな製品カテゴリーで高シェアを獲得している領域があります。例えば、特定用途向けのロボットや、特殊なインバータなど、市場規模がそれほど大きくないため大企業が本格参入しにくい分野で強みを持っています。

ただし、中国メーカーの台頭により、価格競争力という点では圧力を受けています。純粋なコスト優位性では勝負しにくくなっており、技術力とソリューション提案力で差別化する戦略が重要になっています。

マーケティングの学び

安川電機の決算から読み取れる戦略を、マーケティングの視点で3つピックアップします。

学び①:付加価値改善による利益率向上戦略

何が起きたか

モーションコントロール事業では、売上が前年同期比5.5%減少したにもかかわらず、営業利益は9.2%増加しました。営業利益率は9.2%から10.7%へと1.5ポイント改善しています。この改善は、付加価値の向上(+26億円)と間接費の抑制(+7億円)によるものです。

なぜそうなったか

これは製品ミックスの戦略的な見直しによるものと考えられます。顧客視点で見ると、単に「安いモータ」ではなく「課題を解決するソリューション」として製品を選んでいます。チャネルの観点では、直販比率を高めることで中間マージンを削減し、競合との比較では、価格競争に巻き込まれにくい高付加価値製品へシフトしています。

どんな打ち手があったか

具体的には、データセンターの冷却システム向けにCDU(冷水分配装置)の小型化・高効率化に貢献するインバータを開発し、拡販しています。これは単なる汎用インバータではなく、特定用途に最適化された製品です。また、半導体製造装置の中工程市場向けに、ACサーボとロボットを組み合わせたソリューションを提案することで、単品販売よりも高い利益率を実現しています。

自社に活かせることは何か

このアプローチから学べるのは、「売上を伸ばすことだけが成長ではない」ということです。市場が成熟している、あるいは逆風が吹いている時こそ、製品ミックスを見直すチャンスです。顧客セグメンテーションを再評価し、利益率の高い顧客層に注力することで、売上が横ばいでも利益を伸ばせます。

具体的には、自社の製品ラインナップを「汎用品」と「特殊品」に分類し、特殊品の比率を高める戦略が考えられます。顧客の課題を深く理解し、カスタマイズやソリューション提案を強化することで、価格競争から脱却できます。また、間接費の見直しも同時に進めることで、利益率改善の効果を最大化できるでしょう。

学び②:新規応用領域への展開による市場拡大

何が起きたか

安川電機は、従来の製造業向け市場だけでなく、バイオメディカルや農業といった新規領域への展開を加速しています。2025年3月にはアステラス製薬とバイオ向け双腕ロボット「まほろ」を活用した細胞医療製品の製造に関する合弁会社の設立について契約締結しました。また、きゅうり葉かき・収穫ロボットの実証実験も進めており、2026年3月の製品化を目指しています。

なぜそうなったか

製造業向け市場は成熟しており、特に日本や欧米では設備投資の波が穏やかになっています。顧客の観点では、バイオメディカルや農業といった領域には、まだ自動化が進んでいない人手作業が多く残っています。これらの領域では、製造業で培ったロボット技術を応用できる余地が大きいのです。

競合の視点では、これらの新規領域にはまだ確立されたプレイヤーが少なく、先行者利益を得やすい状況です。製造業向けロボット市場では中国メーカーなどとの価格競争が激化していますが、新規領域では技術力で差別化しやすいという利点があります。

どんな打ち手があったか

具体的な施策としては、まず既存技術の応用可能性を探索しています。双腕ロボット「まほろ」は、もともと製造業向けに開発されたロボット技術を、細胞培養という全く異なる用途に応用したものです。人の手作業を再現する必要がある作業では、双腕ロボットの器用さが活きます。

次に、業界のリーディングカンパニーとの協業を進めています。アステラス製薬という製薬業界のトッププレイヤーと組むことで、市場のニーズを正確に把握し、製品開発のスピードを上げています。また、合弁会社という形態を取ることで、リスクを分散しながら新市場に参入しています。

農業向けでは、実証実験を通じて現場のフィードバックを得ながら製品を磨き上げています。ゆめファーム全農SAGAでの実証実験により、農家が実際に使える製品に仕上げようとしています。

自社に活かせることは何か

この戦略から学べるのは、「自社の技術は他の業界で使えないか」という視点を持つことの重要性です。多くの企業は、既存の顧客業界に閉じこもりがちですが、技術を横展開することで新たな市場を開拓できます。

再現可能なアプローチとしては、まず自社の「コア技術」を特定することです。安川電機の場合、それは「精密な動作制御技術」です。次に、その技術が解決できる「人手作業の課題」を、異なる業界で探します。最後に、その業界のリーディングカンパニーと協業することで、市場参入のスピードとリスク管理を両立させます。

重要なのは、新規領域への展開を「実験」として位置づけ、小さく始めて大きく育てるアプローチを取ることです。いきなり大規模投資をするのではなく、実証実験や合弁会社という形で、学びながら進めていくのが賢明です。

学び③:生産能力拡大のタイミングと立地戦略

何が起きたか

安川電機は2025年7月にロボット第5工場を竣工させ、サーボとロボットの一貫生産体制を構築しました。また、2025年6月には米国で本社・技術開発拠点・産業用ロボットの生産工場等を集約した新キャンパスの設立を発表しています。これは、需要が不透明な中での大規模な設備投資となります。

なぜそうなったか

顧客の視点で見ると、納期の短縮と品質の安定が求められています。サーボとロボットを一貫生産することで、品質管理がしやすくなり、納期も短縮できます。また、顧客の要望に応じたカスタマイズも、一貫生産体制の方が対応しやすくなります。

チャネルの観点では、米州市場は安川電機にとって売上の約24%を占める重要市場です。現地生産することで、関税リスクを回避し、納期を短縮できます。また、技術開発拠点も併設することで、現地の顧客ニーズにより早く対応できる体制を構築しています。

競合との比較では、中国メーカーが台頭する中、生産効率を高めて価格競争力を維持する必要があります。また、欧米の競合に対しては、現地生産による納期の優位性で差別化を図れます。

どんな打ち手があったか

ロボット第5工場では、自社のロボット「MOTOMAN NEXT」を生産ラインに活用する「分散セル」方式を採用する予定です。これは、少量多品種生産に対応しやすい生産方式で、顧客ごとにカスタマイズされたロボットを効率的に生産できます。つまり、自社製品を使って自社製品を作るという、ショーケース的な役割も果たします。

米国の新キャンパスでは、本社機能、技術開発、生産を一箇所に集約することで、意思決定のスピードを上げています。顧客からの要望があれば、すぐに開発チームと生産チームが連携して対応できる体制です。

自社に活かせることは何か

この戦略から学べるのは、「逆風の時こそ将来への投資をする」という逆張りの発想です。多くの企業は、需要が不透明な時期には設備投資を控えがちですが、そういう時期こそ競合が投資を控えているため、先行投資によって優位性を確立できます。

ただし、闇雲に投資すれば良いわけではありません。安川電機の事例から学べるポイントは以下の通りです。

第一に、生産能力の拡大と同時に、生産効率の向上も図っています。単に工場を大きくするのではなく、自社製品を活用した自動化によって、変動費を下げる工夫をしています。

第二に、主要市場に近い場所に生産拠点を置くことで、納期短縮と関税リスク回避を実現しています。グローバル展開においては、「どこで作るか」が競争力に大きく影響します。

第三に、生産だけでなく開発機能も併設することで、顧客ニーズへの対応スピードを高めています。これは、製品のライフサイクルが短くなっている現代において、重要な競争要素です。

自社に応用する際は、まず自社の主要市場がどこにあるかを明確にし、その市場に近い場所での生産を検討すべきです。また、設備投資をする際は、単なる生産能力の拡大ではなく、生産効率の向上や顧客対応力の強化といった「質的な改善」も同時に実現するよう設計することが重要です。

結論:成長は本物か?

安川電機の成長を総合的に評価すると、「本物の成長」に向かいつつある過渡期と判断できます。

売上が前年同期比横ばいである点だけを見ると、成長が止まっているように見えるかもしれません。しかし、前年同期は受注残の消化という特殊要因があったことを考慮すれば、実質的には新規受注ベースで成長していると言えます。実際、第2四半期の受注は前年同期比+6%、前四半期比+5%と、明確な改善トレンドを示しています。

より重要なのは、売上が横ばいでも営業利益が増加している点です。これは付加価値の改善と間接費の抑制という、構造的な収益性向上によるものです。単なる一時的なコストカットではなく、製品ミックスの改善やオペレーショナルエクセレンスの追求という、持続可能な施策によって実現されています。

安川電機の経済的な堀は以下の通りです。

第一に、技術力という無形資産です。ACサーボやロボット制御技術は、長年の開発とノウハウの蓄積によって築かれており、簡単には模倣できません。高精度な動作制御が求められる用途では、この技術力が選ばれる理由となっています。

第二に、乗り換えコストです。工場の生産ラインに組み込まれたサーボモータやロボットを他社製品に入れ替えるには、大きな時間とコストがかかります。一度導入されれば、長期的な取引関係が続きます。

ただし、中国メーカーの台頭により価格競争圧力は高まっており、純粋なコスト優位性では勝負しにくくなっています。今後は、技術力とソリューション提案力で差別化する戦略がより重要になるでしょう。

中長期的には、AI関連インフラ投資、自動車の電動化、バイオメディカルや農業といった新規応用領域への展開という、複数の成長ドライバーがあります。これらは一時的なブームではなく、構造的な需要です。

結論として、安川電機は一時的な好調ではなく、構造的な収益性改善と新規市場開拓により、持続的な成長基盤を構築しつつあると評価できます。短期的には米国関税政策などの不確定要素がありますが、長期的な競争優位性は維持されていると判断します。

リスクと懸念

| リスク項目 | インパクト | 発生確率 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 米国関税政策の影響 | 大 | 中 | 米国現地生産の拡大(新キャンパス設立)により、関税リスクを低減 |

| 中国メーカーとの価格競争激化 | 中 | 高 | 高付加価値製品へのシフトと、ソリューション提案力の強化 |

| 欧米自動車市場の低迷 | 中 | 中 | 中国・アジア市場での販売強化と、電動化需要の取り込み |

| 半導体市場のサイクル変動 | 中 | 中 | 顧客業界の多様化(バイオメディカル、農業など)によるリスク分散 |

| 為替変動リスク | 中 | 高 | 海外生産比率の向上と、為替ヘッジの実施 |

| 新規事業の収益化遅延 | 小 | 中 | 合弁会社方式や実証実験によるリスク管理と、段階的な投資 |

最も注意すべきは、米国関税政策の影響です。安川電機の海外売上比率は72%と高く、特に米州が24%を占めます。関税率の引き上げがあれば、価格競争力に影響します。ただし、米国での現地生産を拡大することで、このリスクを低減しようとしています。

中国メーカーとの価格競争も継続的な課題です。特に汎用品の領域では、中国メーカーが低価格で攻勢をかけています。対策としては、高付加価値製品へのシフトと、単品販売ではなくソリューション提案による差別化が重要です。

半導体市場のサイクル変動は、モーションコントロール事業に影響します。半導体製造装置向けの販売が大きな比重を占めるため、半導体市場の好不調が業績に反映されます。これに対しては、バイオメディカルや農業といった、半導体とは異なるサイクルの業界への展開により、リスクを分散させる戦略が有効です。

まとめ:安川電機からマーケターが学べる実践的なヒント

安川電機の決算分析から、マーケターが学べる実践的なヒントをまとめます。

売上が横ばいでも利益を伸ばせることを示した好例です。製品ミックスの見直しと間接費の抑制により、モーションコントロール事業は売上が5.5%減少したにもかかわらず、営業利益を9.2%増加させました。市場が成熟している、あるいは逆風が吹いている時こそ、収益性改善に注力するチャンスです。

新規応用領域への展開は、既存技術の棚卸しから始まることがわかります。安川電機は製造業向けに培ったロボット技術を、バイオメディカルや農業に応用しています。自社の「コア技術」を特定し、それが解決できる課題を異なる業界で探すというアプローチは、多くの企業に応用可能です。

逆風の時期こそ、将来への投資をするという逆張りの発想が重要です。需要が不透明な中でロボット第5工場を竣工させ、米国に新キャンパスを設立する決断は、競合が投資を控えている時期に優位性を確立する戦略と言えます。ただし、単なる生産能力の拡大ではなく、生産効率の向上や顧客対応力の強化といった「質的な改善」も同時に実現することが重要です。

業界のリーディングカンパニーとの協業により、新市場参入のスピードとリスク管理を両立できます。アステラス製薬との合弁会社設立は、製薬業界のノウハウを得ながら、リスクを分散する賢明なアプローチです。

経済的な堀を持つことが、長期的な繁栄の鍵です。安川電機は技術力という無形資産、乗り換えコストという複数の堀を持っています。ただし、中国メーカーの台頭により、これらの堀を深め続ける努力が必要です。価格競争に巻き込まれないためには、技術力とソリューション提案力で差別化し続けることが求められます。

セグメンテーションと注力領域の選択が利益率を左右します。全ての顧客に平等にサービスするのではなく、利益率の高い顧客層や用途に注力することで、限られたリソースを効果的に活用できます。

最後に、安川電機の事例が教えてくれるのは、成長とは売上の増加だけを意味しないということです。収益性の改善、新市場の開拓、生産効率の向上、顧客対応力の強化といった「質的な成長」こそが、持続可能な競争優位性につながります。短期的な売上の増減に一喜一憂するのではなく、長期的な視点で企業の競争力を高める施策を積み重ねることが、マーケターに求められる戦略的思考と言えるでしょう。