- はじめに:2026年に起こる「消費の大転換」

- 2026年ヒット予測ベスト30|ランキング一覧

- キーワード1:苦労キャンセル界隈|時間を買う時代の到来

- キーワード2:エコノミーグルメ|専門店の味を手軽に

- キーワード3:ムード消費|実利より気分を重視する若者たち

- キーワード4:推され活|推す側から推される側へ

- キーワード5:アフター万博|技術の社会実装が加速

- その他の注目トレンド:「二季の国」現象

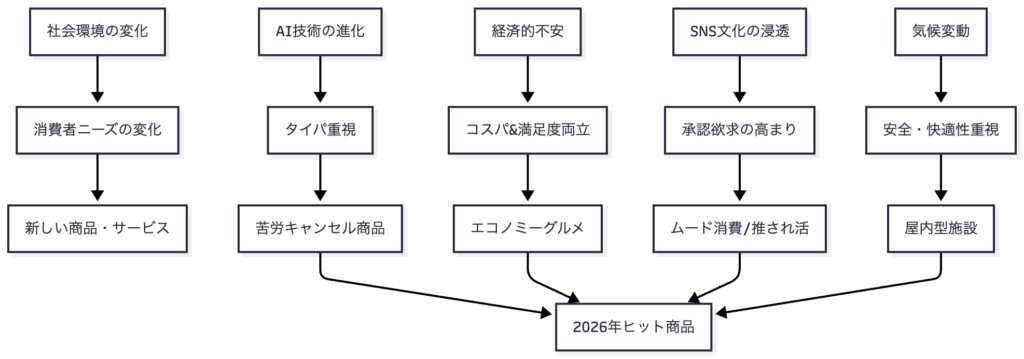

- 2026年ヒット予測から学ぶ:マーケティング戦略への応用

- 2026年ヒット予測の選考基準を理解する

- ケーススタディ:成功事例から学ぶ実践的ヒント

- 2026年以降を見据えた長期トレンド

- まとめ:2026年ヒット予測から学ぶマーケティングの本質

はじめに:2026年に起こる「消費の大転換」

2025年11月3日、日経トレンディが2026年のヒット予測ベスト30を発表しました。そこで浮かび上がったのは「苦労キャンセル界隈」などの新しい消費者心理のトレンドです。生成AIによる瞬時の翻訳支援、常温保存できる生パスタ、コンビニの「セルフ式」ラーメンなど、タイパ(タイムパフォーマンス)を劇的に向上させる商品・サービスが次々と登場しています。

本記事では、日経トレンディが発表した2026年ヒット予測ベスト30の全貌と、そこから見えてくる5つの重要キーワードを深掘りして解説します。この記事を読むことで、2026年の消費トレンドの全体像を把握し、自社のマーケティング戦略に活かせる具体的なヒントが得られるでしょう。

なお、ランキングや商品自体は日経クロストレンドの記事を参考にしております。

2026年ヒット予測ベスト30|ランキング一覧

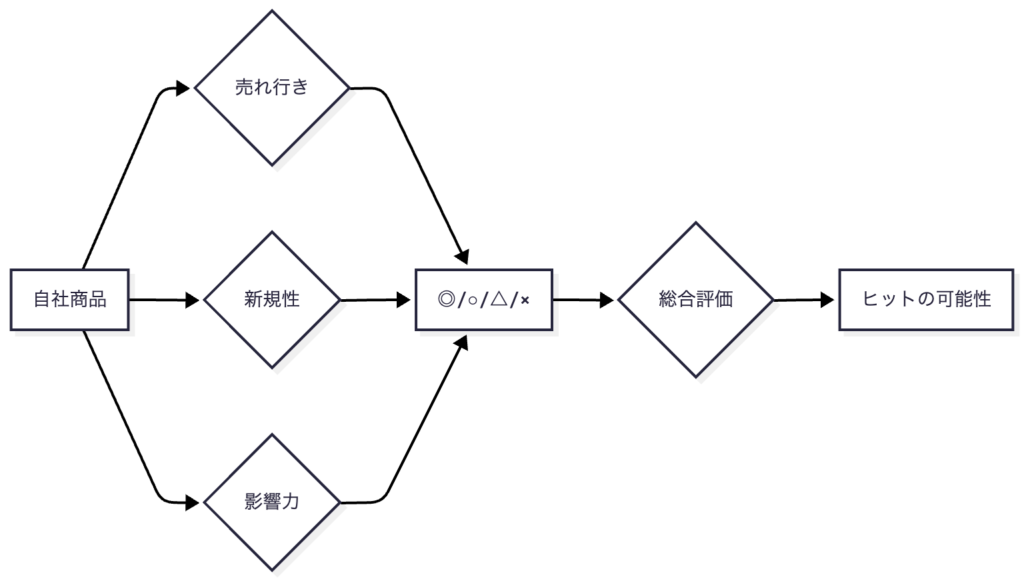

まずは、日経トレンディが発表した2026年ヒット予測ベスト30の全ランキングを見ていきましょう。このランキングは、「売れ行き」「新規性」「影響力」の3つの評価軸で選考されています。

| 順位 | 商品・サービス名 | カテゴリー | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 1位 | 多言語リアルタイム翻訳 | AI・テクノロジー | 生成AIが1秒で異言語会話を実現 |

| 2位 | 中古EV | 自動車 | バッテリー診断書で安心取引が可能に |

| 3位 | スプレー型「香水」自販機 | ライフスタイル | 数百円で好きな香りをワンプッシュ |

| 4位 | 生成AIショッピング | AI・EC | 漠然とした欲求から最適商品を提案 |

| 5位 | ザ・ブレスコ | オーラルケア | 口臭対策に特化したマウスウォッシュ |

| 6位 | 「常温保存」生パスタ | 食品 | レンジで2分、レストランの味を自宅で |

| 7位 | SuiSui(スイスイ) | サービス | 飲食店向けファストパス |

| 8位 | のびっこピクニック | 施設・レジャー | 商業施設内の大型屋内プレイグラウンド |

| 9位 | ステーブルコイン(円連動) | 金融・決済 | 万博発の新しいキャッシュレス決済 |

| 10位 | Pokemon LEGENDS Z-A | ゲーム | メガシンカを遂げたポケモン最新作 |

| 11位 | 夜ヨーグルト | 食品 | 夜に食べる新習慣提案 |

| 12位 | トイデジ | デジタル機器 | あえて低解像度でレトロ気分 |

| 13位 | 超・保存技術「ZEROCO」 | 技術・食品 | 革新的な食品保存技術 |

| 14位 | 「セルフ式」コンビニラーメン | 食品・コンビニ | 90秒で本格ラーメンが完成 |

| 15位 | Rakuten最強衛星サービス | 通信 | 衛星通信による全国カバー |

| 16位 | キレキラ!ワイパー | 日用品 | ドライ×ウエットシート |

| 17位 | 生のときしっとりミルク | 菓子 | 手軽に持ち歩ける生チョコ |

| 18位 | 奈良監獄ミュージアム | 観光・文化施設 | 歴史的建造物の活用 |

| 19位 | 推し化カラオケ(推しカラ) | エンタメ | 推される側の体験ができるVSING |

| 20位 | IDARE(イデア) | サービス | 新しい体験型サービス |

| 21位 | KEY DOORS+ JET BREW | 飲料 | 専門店クオリティのドリンク |

| 22位 | ソフィおでかけ交換ショーツ | 日用品 | 生理用品の新提案 |

| 23位 | 竜宮国 | 観光・テーマパーク | 新しい観光施設 |

| 24位 | 冷食・アイス「食べ放題」の日 | 食品・イベント | 新しい食のイベント |

| 25位 | MOCOLA(モコラ) | サービス | 新しいライフスタイル提案 |

| 26位 | トライアルGO | サービス | 体験型サービス |

| 27位 | 金麦ビール | 飲料 | 定番商品の進化 |

| 28位 | 高還元デビットカード | 金融 | お得な決済手段 |

| 29位 | ムーニー みらいのお肌のために | 日用品 | 低刺激であんしん |

| 30位 | コンビニRVパーク | サービス | 新しい車中泊の形 |

この表から見えてくるのは、AI技術の実用化、タイパ重視のサービス、気分や体験を重視する消費、そして環境・健康への配慮という、2026年の消費トレンドの特徴です。

キーワード1:苦労キャンセル界隈|時間を買う時代の到来

2026年のヒット予測で最も重要なキーワードが「苦労キャンセル界隈」です。「苦労は買ってでもしろ」といわれた時代は終わり、コストをかけてでも苦労を"キャンセル"して効率化するのが今流となっています。

苦労キャンセル界隈の背景:タイパ志向の加速

現代の消費者、特にZ世代やミレニアル世代は、時間対効果(タイパ)を何よりも重視します。技術や知識の習得に要する膨大な時間、行列に並ぶ待ち時間、検索や比較検討にかかる時間―こうした「苦労」を削減するために、お金を払うことをいとわない消費者が増えているのです。

代表的な「苦労キャンセル」商品・サービス

| 商品・サービス | キャンセルする苦労 | 提供価値 |

|---|---|---|

| 多言語リアルタイム翻訳(1位) | 語学学習に要する膨大な時間 | 最短1秒で異言語コミュニケーション |

| 生成AIショッピング(4位) | 商品の検索・比較検討時間 | 漠然とした欲求から最適商品を即座に提案 |

| SuiSui(7位) | 人気店での行列待ち時間 | 有料チケットで入店待ち時間ほぼゼロ |

マーケターへの示唆

苦労キャンセル界隈のトレンドから、マーケターが学ぶべきポイントは以下の通りです。

顧客の時間コストを可視化する: 自社の商品・サービスが、顧客のどんな「苦労」や「時間」を削減できるのかを明確にしましょう。単なる機能訴求ではなく、「○○時間の節約」「○○の手間が不要」という具体的な価値提示が重要です。

テーマパークのファストパスモデルの応用: SuiSuiのような「時間を買う」サービスは、さまざまな業界で応用可能です。自社ビジネスでも、プレミアム顧客向けに待ち時間を短縮するサービスが提供できないか検討してみましょう。

AI活用で顧客の意思決定を支援: 生成AIを活用して、顧客の曖昧なニーズから最適な提案をする仕組みを構築できないか考えてみましょう。これは、顧客体験の向上とコンバージョン率の改善につながります。

キーワード2:エコノミーグルメ|専門店の味を手軽に

2026年のもう一つの重要トレンドが「エコノミーグルメ」です。「時産」や「省エネ」には惜しみなくコストをかける一方で、物価高により上がり続ける食費をできるだけ抑えたいという消費マインドが高まっています。しかし、「貧乏な思い」もしたくない―この相反する欲求から、「エコノミー」な価格で専門店並みの味が手に入る商品が脚光を浴びています。

エコノミーグルメの代表例

| 商品 | 特徴 | 提供価値 |

|---|---|---|

| 「常温保存」生パスタ(6位) | レンジで2分、常温保存可能 | レストランの生パスタを自宅で手軽に |

| 生のときしっとりミルク(17位) | 手軽に持ち歩ける生チョコ | 専門店の生チョコをどこでも |

| KEY DOORS+ JET BREW(21位) | 専門店クオリティのコーヒー | 本格的な味わいを手軽に |

技術革新が可能にするエコノミーグルメ

エコノミーグルメのトレンドを支えているのは、食品製造技術の進歩です。常温保存技術、レンジ調理技術、自動調理技術などの革新により、従来は「特別なもの」とされてきた食べ物や飲み物が、手軽かつ安価に家庭で味わえるようになっています。

マーケターへの示唆

価格と満足度のバランス最適化: 顧客は「貧乏な思い」をしたくないと考えています。単なる低価格訴求ではなく、「専門店並みの品質を手頃な価格で」というバリュープロポジションを明確にしましょう。

技術革新を顧客価値に翻訳: 技術的な優位性(例:常温保存技術)を、顧客にとっての具体的な利便性(例:いつでもどこでも食べられる)に翻訳してコミュニケーションしましょう。

新しい食シーンの提案: 従来の食事シーン(レストラン、家庭)だけでなく、新しい食シーン(オフィス、移動中など)での利用を提案することで、市場を拡大できます。

キーワード3:ムード消費|実利より気分を重視する若者たち

2026年のトレンドで注目すべき3つ目のキーワードが「ムード消費」です。若者を中心に、実利だけでなく、「ムード」や「気分」といった目に見えないものを重視する人がさらに増えています。

ムード消費の背景

これまでのマーケティングでも、機能的価値や実用性だけではなく感情的な価値が重視されてきました。しかし、Z世代を中心とした若年層は、商品やサービスが自分の気分をどう高揚させてくれるか、どんな体験を提供してくれるかをより重要視すると言われています。これは、物質的な豊かさが一定水準に達した現代社会ならではの消費傾向と言えるでしょう。

ムード消費の代表例

| 商品・サービス | カテゴリー | ムード価値 |

|---|---|---|

| スプレー型「香水」自販機(3位) | 香水 | 気分やシーンに合わせて異なる香りをまとえる |

| ザ・ブレスコ(5位) | オーラルケア | 相手への配慮と自身の気分高揚 |

| トイデジ(12位) | デジタル機器 | あえて低解像度でレトロ気分を味わう |

ムード消費とプレファレンスの関係

ムード消費は、ブランドの「プレファレンス(好意度)」を高める上で重要な要素です。機能的価値だけでなく、情緒的価値を提供することで、顧客との深い結びつきを作ることができます。

マーケターへの示唆

情緒的価値の明確化: 自社の商品・サービスが顧客にどんな「気分」や「体験」を提供できるのかを明確にしましょう。機能だけでなく、使用シーンでの感情変化を訴求することが重要です。

TPO対応の商品ラインナップ: スプレー型香水自販機のように、同じカテゴリーでもTPOに応じて選べる複数のバリエーションを用意することで、顧客の多様なニーズに応えられます。

「あえて」の戦略: トイデジのように、主流に逆行する「あえて○○」という戦略も、差別化の一つの方法です。市場のトレンドを逆手に取った独自のポジショニングを検討してみましょう。

若年層の価値観理解: Z世代は「体験」や「気分」を重視します。彼らの価値観を深く理解し、商品開発やマーケティングコミュニケーションに反映させることが、ムード消費時代の成功の鍵です。

キーワード4:推され活|推す側から推される側へ

「推し活」が一般化する中、2026年には「推され活」という新しいトレンドが登場します。一般人でも、リアルかつ気軽に自己承認欲求を満たせるサービスが活況となりそうです。

推され活とは何か

「推し活」が広まる一方で、自分も「推される側」に回りたいという欲求が芽生え始めました。SNSでの「いいね」やコメントだけでは満たされない、よりリアルで即時性のある承認欲求を満たすサービスが求められているのです。

推され活の背景にある社会的要因

SNS時代において、多くの人が「認められたい」「注目されたい」という承認欲求を持っています。しかし、インフルエンサーや有名人になるのは一握りの人だけ。VSINGのような新しいサービスは、一般人でも手軽に「推される」体験ができ、承認欲求が満たされる場を提供しているのです。

マーケターへの示唆

双方向体験の設計: 一方的に商品・サービスを提供するのではなく、顧客が主役になれる、表現できる、認められる場を設計しましょう。

コミュニティ形成: 推し活・推され活が成立するには、コミュニティの存在が不可欠です。顧客同士がつながり、互いを認め合える場を作ることで、ブランドロイヤルティを高められます。

UGCの促進: ユーザー生成コンテンツ(UGC)を促進し、顧客が主役となるマーケティングを展開しましょう。顧客の体験談や作品を積極的に取り上げることで、「推される」機会を提供できます。

承認欲求への配慮: 特に若年層マーケティングでは、承認欲求に配慮した施策設計が重要です。ポイント制度やランキング、バッジシステムなど、顧客の貢献を可視化し称える仕組みを検討しましょう。

キーワード5:アフター万博|技術の社会実装が加速

2025年に開催される大阪・関西万博で使われていた技術の一部が、2026年には実用化されます。「アフター万博」として、万博発の技術が徐々に社会実装されていくことが予想されます。

アフター万博の代表例

| 技術・サービス | 万博での活用 | 社会実装の形 |

|---|---|---|

| ステーブルコイン(9位) | 万博公式ウォレットアプリ | 円連動仮想通貨の普及 |

| 「セルフ式」コンビニラーメン(14位) | 万博会場内セブンイレブン | 全国コンビニへの展開 |

万博が果たす役割

万博は、先端技術の実証実験の場としての役割を果たしています。多くの来場者が実際に技術を体験し、フィードバックを提供することで、技術の完成度が高まります。そして万博終了後、その技術が社会に実装されていくのです。

マーケターへの示唆

実証実験の場の活用: 新しい技術やサービスを導入する際は、まず限定的な場で実証実験を行い、顧客の反応を見ることが重要です。万博のような大規模イベントでなくても、ポップアップストアや期間限定キャンペーンで試すことができます。

技術トレンドの先読み: 万博などの大規模イベントで展示される技術は、数年後に社会実装される可能性が高いです。こうしたイベントを定期的にウォッチし、自社ビジネスへの応用可能性を検討しましょう。

決済手段の多様化対応: ステーブルコインのような新しい決済手段の登場に備え、自社のシステムが柔軟に対応できるよう準備しておくことが重要です。

その他の注目トレンド:「二季の国」現象

日経トレンディが指摘するもう一つの重要なキーワードが「"二季"の国」です。

「二季の国」とは

日本はもはや夏と冬しか感じられません。2025年は、4月や10月にも全国各地で最高気温が30度を超える真夏日がありました。夏が長く、そしてより暑くなっていることで、熱中症などへの対策が急務となっています。そこで、本来は屋外向けだったアクティビティーを室内空間で楽しめる施設などに注目が集まっています。

気候変動への適応マーケティング

「二季の国」現象は、気候変動が消費行動に与える影響の一例です。マーケターは、こうした環境変化に適応した商品・サービスの開発が求められています。

マーケターへの示唆

季節性の見直し: 従来の四季を前提とした商品企画やキャンペーンスケジュールを見直し、実際の気候変化に合わせた柔軟な対応が必要です。

屋内・屋外の再定義: 屋外アクティビティを屋内で楽しめるようにするなど、場所の制約を超えた体験設計を考えましょう。

安全・健康への配慮: 特に子供向け、高齢者向けの商品・サービスでは、熱中症対策などの安全面への配慮を訴求ポイントにできます。

2026年ヒット予測から学ぶ:マーケティング戦略への応用

ここまで見てきた2026年のヒット予測から、マーケターが自社の戦略に活かせるポイントをまとめます。

トレンドの構造的理解

2026年のヒット予測を見ると、以下のような構造が見えてきます。

このように、社会環境の変化が消費者ニーズの変化を生み、それが新しい商品・サービスの登場につながっています。マーケターは、この構造を理解し、自社ビジネスに応用することが重要です。

Who/What/Howフレームワークでの分析

2026年のヒット予測商品を、マーケティングの基本フレームワーク「Who/What/How」で分析してみましょう。

多言語リアルタイム翻訳の例:

| フレームワーク | 内容 |

|---|---|

| Who(誰に) | 海外旅行者、ビジネスパーソン、語学学習に時間を割けない人 |

| What(何を) | 語学学習の苦労をキャンセルし、瞬時の多言語コミュニケーションを実現 |

| How(どのように) | AirPods Pro 3のライブ翻訳機能、iOSアプリ、デバイス上処理で秘匿性も確保 |

「常温保存」生パスタの例:

| フレームワーク | 内容 |

|---|---|

| Who(誰に) | 時短調理を求める共働き世帯、専門店の味を自宅で楽しみたい人 |

| What(何を) | レストランの生パスタ品質を、手軽かつ経済的に提供 |

| How(どのように) | 常温保存技術、レンジで2分の調理技術、コンビニ展開での配荷拡大 |

プレファレンス向上のための3要素

ブランドのプレファレンス(好意度)を高めるには、以下の3つの要素を改善する必要があります。

| 要素 | 説明 | 2026年トレンドでの例 |

|---|---|---|

| ブランド・エクイティ | 競合や代替品がある中で選ばれる理由 | ザ・ブレスコの「口臭対策特化」ポジショニング |

| 製品パフォーマンス | 商品・サービスが提供する便益 | 多言語リアルタイム翻訳の「1秒で会話」機能 |

| 価格 | 顧客が感じる価値と価格のバランス | 「常温保存」生パスタの専門店品質×手頃な価格 |

2026年のヒット予測商品は、これら3要素のいずれか、または複数を高い水準で実現していると考えられます。

実践的なアクションプラン

2026年のトレンドを自社マーケティングに活かすための、具体的なアクションプランを提示します。

| ステップ | アクション | 具体例 |

|---|---|---|

| 1. 現状分析 | 自社商品・サービスが解決している「苦労」を棚卸し | 顧客インタビュー、カスタマージャーニーマップ作成 |

| 2. トレンド適合 | 5大キーワードのうち、自社に関連するものを特定 | 「苦労キャンセル」要素を自社商品に追加できないか検討 |

| 3. Who/What/How明確化 | ターゲット、提供価値、提供方法を再定義 | ペルソナ設定、バリュープロポジション・キャンバス作成 |

| 4. プレファレンス向上施策 | 3要素(エクイティ、パフォーマンス、価格)の改善計画 | ブランドポジショニングの見直し、製品改良、価格戦略検討 |

| 5. 実行とPDCA | 小規模テストから始め、効果測定→改善のサイクルを回す | A/Bテスト、顧客フィードバック収集、KPI設定と測定 |

2026年ヒット予測の選考基準を理解する

日経トレンディが2026年ヒット予測を選定する際の基準を理解することも、マーケターにとって有益です。

3つの評価軸

| 評価項目 | 詳細 |

|---|---|

| 売れ行き | 売上やシェアはどれだけ拡大しそうか。どれだけ人を集めそうか。売れ行きはどれくらい継続する余地があるか |

| 新規性 | これまでにない画期的な技術、着眼点、売り方の工夫があるか |

| 影響力 | 他社の追随を呼んだか、あるいは従来にない市場を形成するか。生活スタイルや社会の常識を変えて、世の中に影響を与えそうか |

自社商品・サービスの評価

この3つの評価軸を使って、自社の新商品・新サービスを評価してみましょう。

売れ行き、新規性、影響力の3つの軸でそれぞれ評価し、総合的にヒットの可能性を判断します。特に「新規性」と「影響力」が高い商品は、市場を変革するポテンシャルを持っています。

レッドオーシャンを避ける戦略

2026年のヒット予測上位商品に共通するのは、既存市場の延長線上にあるのではなく、新しい市場や価値を創造している点です。例えば、「多言語リアルタイム翻訳」は語学学習市場ではなく、「苦労キャンセル」という新しい価値軸を提示しています。

マーケターは、既存市場での競争(レッドオーシャン)に巻き込まれるのではなく、新しい価値軸を提示することで、競争のない市場(ブルーオーシャン)を創造することを目指すべきでしょう。

ケーススタディ:成功事例から学ぶ実践的ヒント

2026年のヒット予測に選ばれた商品の背後には、綿密なマーケティング戦略があります。いくつかの事例から、実践的なヒントを学びましょう。

ケース1:スプレー型「香水」自販機の戦略

成功要因分析:

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 低価格・少量販売 | 数百円でワンプッシュという手軽さが、購入ハードルを下げた |

| TPO対応 | シーンに応じて香りを変えられる柔軟性が支持された |

| 設置場所の工夫 | 駅、商業施設など、外出先で気軽に利用できる場所に設置 |

| 若者の価値観への適合 | 「気分」を重視する若者のムード消費にマッチ |

マーケターへの応用:

- 商品の最小単位を見直し、「お試し」しやすい低価格・少量販売を検討する

- TPO(時間、場所、場面)に応じた商品バリエーションを用意する

- 顧客の動線上に商品・サービスを配置する

ケース2:「常温保存」生パスタの技術革新

成功要因分析:

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 技術的ブレークスルー | 常温保存可能な生パスタという技術革新 |

| 利便性の追求 | レンジで2分、水も鍋も不要という徹底した時短 |

| 品質へのこだわり | 常温でもレストラン品質を実現 |

| 流通戦略 | コンビニへの展開で配荷率を大幅に向上 |

マーケターへの応用:

- 技術開発部門と連携し、顧客の「諦めていたニーズ」を実現する

- 利便性を徹底的に追求し、使用ハードルを下げる

- 品質と利便性のトレードオフを解消する技術革新を目指す

- 流通戦略で配荷率を高め、顧客との接点を増やす

ケース3:ザ・ブレスコの差別化戦略

成功要因分析:

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 明確な便益 | 「口が臭くならない」というシンプルで明確な便益 |

| ターゲットの特化 | 「若者専用」とターゲットを明確化 |

| 成分の差別化 | 亜塩素酸Naという未知の成分で差別化 |

| パッケージ・ネーミング | 「The Breath Co.」という覚えやすい名称 |

マーケターへの応用:

- 便益を1つに絞り、シンプルで明確なメッセージにする

- ターゲットを明確にし、そのセグメントに特化した商品開発を行う

- 競合と異なる成分や技術で差別化する

- ネーミングやパッケージで、便益を直感的に伝える

2026年以降を見据えた長期トレンド

2026年のヒット予測は、より長期的なトレンドの一部でもあります。2027年以降も継続すると予想される動きを把握しておきましょう。

AI技術のさらなる進化と社会実装

2026年に「多言語リアルタイム翻訳」や「生成AIショッピング」がヒットすることが予測されていますが、これはAI技術の社会実装の始まりに過ぎません。2027年以降は、さらに多くの領域でAIが活用され、私たちの生活やビジネスを変えていくでしょう。

予測される変化:

- AIによるパーソナライズがさらに進化

- AIが創造的な仕事(デザイン、作曲など)にも本格参入

- AIアシスタントが日常生活に深く統合される

タイパ至上主義の加速

「苦労キャンセル界隈」のトレンドは、今後さらに加速すると予想されます。時間対効果を最大化するための商品・サービスがますます求められるでしょう。

予測される変化:

- サブスクリプションモデルのさらなる普及

- 「待つ」ことへの耐性がさらに低下

- 即時性・リアルタイム性を重視する課題を「今」解決できるサービスが増加

体験経済の深化

「ムード消費」や「推され活」に代表されるように、モノからコトへ、さらにはトキ(瞬間的な体験)へと消費の重心が移っています。

予測される変化:

- ライブ配信、バーチャルイベントの進化

- メタバースでの体験価値の創造

- リアルとバーチャルを融合した新しい体験の登場

サステナビリティの主流化

気候変動への対応(「二季の国」)や環境配慮は、今後ますます重要になります。サステナビリティは、一部の意識高い層だけのものではなく、すべての消費者にとっての当たり前になっていくでしょう。

予測される変化:

- 環境配慮型商品が標準になり、そうでない商品は選ばれなくなる

- サーキュラーエコノミー(循環型経済)モデルの普及

- 企業の環境対応が、ブランド選択の重要な基準になる

マーケターが今から準備すべきこと

| 領域 | 準備すべきこと |

|---|---|

| 技術 | AI、IoT、メタバースなど新技術の基礎知識習得と自社ビジネスへの応用検討 |

| 顧客理解 | Z世代、α世代の価値観の深い理解と、それに基づいた商品開発・マーケティング |

| スピード | 意思決定と実行のスピードアップ、アジャイルなマーケティング体制の構築 |

| 持続可能性 | サステナビリティを商品開発・マーケティングの中核に組み込む |

| 体験設計 | 単なる機能提供ではなく、感動的な体験を設計するUXデザイン力の強化 |

まとめ:2026年ヒット予測から学ぶマーケティングの本質

日経トレンディが発表した2026年ヒット予測ベスト30を詳しく見てきました。最後に、マーケターが押さえるべき重要なポイントをまとめます。

Key Takeaways(重要な学び)

1. 「苦労キャンセル界隈」がメガトレンド

- タイパ(時間対効果)を重視する消費者が増加

- 技術や知識習得の時間、待ち時間を削減する商品・サービスが支持される

- 「時間を買う」という発想が当たり前になる

2. エコノミーと満足度の両立を追求

- 経済的な不安がある中、「貧乏な思い」はしたくないという相反する欲求

- 専門店品質を手頃な価格で提供する「エコノミーグルメ」がヒット

- 技術革新により、品質と価格のトレードオフを解消する

3. 情緒的価値の重要性が増大

- 機能だけでなく、「気分」や「体験」を重視する「ムード消費」

- 実利よりも、その商品・サービスが自分をどんな気持ちにさせるかが重要

- 若者を中心に、承認欲求を満たす「推され活」サービスが人気

4. AI技術が生活に浸透し始める

- 生成AIによる翻訳、ショッピング支援など、実用的なAIサービスが登場

- AIは「便利な道具」から「なくてはならないパートナー」へと進化

- AI活用の有無が、企業の競争力を左右する時代に

5. 社会・環境変化への適応が必須

- 気候変動(「二季の国」)への対応が求められる

- 大阪・関西万博など大型イベントからの技術の社会実装(「アフター万博」)

- 変化に素早く適応し、新しい価値を提供できる企業が成功する

6. Who/What/Howの明確化が成功の鍵

- 誰に(Who)、何を(What)、どのように(How)届けるかを明確にする

- プレファレンス(好意度)を高めるために、ブランド・エクイティ、製品パフォーマンス、価格の3要素を改善する

- ターゲットを狭めるのではなく、広く売るためのWho/What/Howの組み合わせを探す

7. 新しい価値軸の創造で差別化

- 既存市場での競争(レッドオーシャン)を避け、新しい価値軸を提示する

- 「売れ行き」「新規性」「影響力」の3軸で商品・サービスを評価する

- 顧客の「諦めていたニーズ」を実現することで、ブルーオーシャンを創造する

最後に:トレンドを「追う」のではなく「作る」

2026年のヒット予測を見てきましたが、最も重要なのは、トレンドを「追う」のではなく「作る」側に回ることです。日経トレンディのヒット予測に選ばれた商品・サービスは、既存のトレンドに乗っただけではなく、新しい価値軸を提示し、新しい市場を創造しているものばかりです。

マーケターの皆さんには、この記事で紹介した5つのキーワード(苦労キャンセル界隈、エコノミーグルメ、ムード消費、推され活、アフター万博)を参考にしつつも、自社独自の価値を創造し、新しいトレンドを生み出していくことを期待しています。

2026年、そしてその先の未来に向けて、顧客の本質的なニーズを深く理解し、技術を活用し、新しい体験を提供していきましょう。この記事が、皆さんのマーケティング戦略立案の一助となれば幸いです。

出典: 日経クロストレンド